中國的科技創新與經濟增長關系研究

徐海龍++李平

摘要:文章采用基于柯布—道格拉斯生產函數的兩部門模型,研究了我國科技創新與經濟增長之間的關系。研究表明,研發資本投入依然是促進我國科技創新,進而推動我國經濟增長的主要力量,此外研發人員增長也具有一定貢獻程度。而通過管理組織創新和資源重新配置等“軟技術”帶來的增長效應基本為負,并有惡化趨勢。基于此,文章給出相關政策建議。

關鍵詞:科技創新;經濟增長;影響效應

一、 引言

改革開放近40年來,我國經濟增長突飛猛進,根據世界銀行公布的數據顯示,2014年我國GDP為10.38萬億美元,約為第一名美國的60%,第三名日本的2.25倍。在經濟規模快速擴展的同時,本文也注意到近年來我國經濟增長面臨的一系列問題,增長過于粗放,資源和能源的消耗過度,環境破壞嚴重,產業偏低端,增加值偏低,增速放緩等。尤其是最近兩年來,圍繞“新常態”下中國經濟增長何去何從,推動產業結構轉型升級已成為了當前政府著力解決的事情。產業結構轉型升級和經濟附加值的提高離不開科技創新的推動,“大眾創業、萬眾創新”成為政府工作的重要內容。

關于科技政策與經濟增長關系研究的文獻相對較少。尹小平、馬欣員(2013)通過文獻綜述方式研究分析了美國的科技政策與經濟增長的關系,指出得當的科技政策與相配合的產業結構是美國經濟和科技齊綻放的重要秘密。 關于R&D經費支出與經濟增長關系的研究,近幾年來呈現出爆炸式增長,分析的層次也是逐漸微觀化,從國家、地區到省級較為普遍。邵建春、李霞(2008)對中國研發支出與經濟增長作出了基于VAR模型的分析,指出研發投入與經濟增長存在長期穩定的均衡關系,且研發投入對經濟增長有促進作用,但顯著性遠落后于發達國家,經濟增長對研發投入的拉動作用不大,研發投入對經濟增長的促進滯后期較長。而專利對經濟增長作用的實證研究也得到了快速的發展,既有全國層面的也有區域和省級層面的,區域和省際層面的實證研究近年來成為焦點。范建華、郭佳佳(2011)利用1985年~2010年陜西省統計年鑒運用協整理論分析了陜西省專利產出與經濟增長的長期動態均衡關系。結果表明,陜西省專利產出與經濟增長之間存在長期均衡關系和格蘭杰因果關系,經濟增長在滯后期1年開始影響專利產出,專利產出在滯后期5年對經濟增長有最顯著推動作用。關于科技創新人才與經濟增長的實證研究分析近年來雖有所增長,但遠落后于研發、專利等其他方面與經濟增長關系的研究,并且多將科技人才與研發支出等一起綜合成創新投入指標然后再分析與經濟增長的關系。宋之帥、楊善林、龍丹(2013)運用向量自回歸(VAR)方法,構建了經濟增長與科技創新人才“雙向互動關系”模型,并基于該模型進行了脈沖分析和方差分解分析,得出了如下結論:長期看經濟增長和科技創新人才以及專利產出存在相互影響、相互促進的關系;短期來說經濟增長對科技創新人才及專利產出的推動作用是明顯的,但科技創新人才及專利產出對經濟增長的拉動作用不顯著。

以上這些文獻都從不同的角度和方面分析了科技創新與經濟增長之前的關聯關系,實證分析大都直接選取科技人員或R&D研發費用作為科技創新的投入,專利申請數量或者科技論文數量作為科技創新的產出,直接將這些序列與宏觀經濟數據即GDP序列進行協整分析,回歸分析等,進而利用計量分析的結果進行經濟解讀。所得的結論比較相近,即科技創新投入、科技創新產出與經濟增長之間存在一定程度的正相關性,并且對經濟增長的促進作用有較長的滯后期。正因為他們選用的數據特點和研究方法比較接近,因此,得到的結論基本相似,也就不足為奇。

經濟學理論中,尤其是新古典增長理論和內生性增長理論中,都把技術作為了經濟增長的重要因素加以考慮,不同的是新古典理論認為儲蓄和技術是外生給定的,內生性增長理論則認為兩者與其它變量一樣是受具體國家的制度、文化、地理、氣候條件等因素綜合決定。盡管如此,技術進步并不是經濟增長的唯一因素,因此直接將技術創新相關的投入和產出序列與總產出序列進行協整分析是不完備的,還需將勞動人口、資本等因素綜合考慮進來。

二、 模型

全要素生產率的方式中將資源配置效率和利用效率結合在了一起,即既包含了重大的發明創新這種硬的技術進步也包含了組織管理改進等這種軟技術進步。一般而言,科技創新主要表現為科技專利上,即硬創新方面。基于上述分析,本文有必要對上述文獻采用的分析方法進行擴展。一般在經濟理論中,研究經濟增長都是從總產出函數出發,即投入各種要素經過有效的組合和利用能得到多少價值的最終產品。新古典增長理論中最常用的生產函數的一種形式Y=AF(K,L),即為Y=AK?琢L?茁,A代表技術進步,K和L分別代表資本和勞動兩種要素,與此對應?琢、?茁分別表示兩種要素的產出彈性。

雖然Solow-Swan(1956)模型相對比較好的解釋了經濟增長中技術進步的影響,但是由于將要素以外的部分全歸結于技術進步,高估了技術進步的影響。對此,Mankiw,Romer和Weil(1992)提出了引入人力資本后的擴展模型,一定程度上解決了技術進步被高估的問題。然而,人力資本并不能很好地反映出科技進步的力量。

對此,本文考慮引入兩部門模型來分析科技進步對經濟增長的影響。假設經濟體分為兩個部門,研發部門和最終產品生產部門。研發部分使用研發經費并聘用科技人員參與研發,其產出為專利,而最終產品部門則使用專利、非研發人員和資本進行生產最終產品。對應的生產函數分別為Y1=KdmLdn,Y2=AY1aKsbLsc,其中Kd、Ld代表研發資本存量和科研人員,Y1代表專利的總價值,Ks、Ls分別代表非研發性資本和勞動數量,Y2代表總產出。m、n及a、b、c分別表示對應要素的產出彈性,A代表全要素生產率,即技術進步率。將前者帶入后者后可以改寫為Y=AKdxLdyKsbLsc,這樣本文可以直接考慮科研人員、研發資本存量和非研究性勞動及資本投入與總產出的關系。

三、 數據以及結果分析

數據方面,本文總產出、固定資產投資額、就業人員數量、研究與開發經費支出,即Y、Is、L、Id的數據來自國家統計局網站,而Ks、Kd及Ls的數據無法直接獲得,需要對相關數據進行估算。對Ls可以近似使用L-Ld*1.4進行估計,一來研發人員基本上都是全職折算系數恰好等于7/5,相當于把扣除休息日后的年當量還原,此外利用存留的2009年~2011年研發人員全時當量/科研人員數所得系數恰好都為1.39,與1.4十分接近。

關于資本存量的估算,本文借鑒范巧(2012)綜述所介紹的做法,即采用社會資本形成總額來作為當年的新增資本存量、選擇GDP平減指數作為投資品價格指數。其中GDP平減指數按照如下公式計算:GDPdeflator=本年度國內生產總值/(上年度國內生產總值*本年度國內生產指數),資本存量則采用如下公式:本年度資本存量=上年度資本存量*(1-資產折舊率)+資本形成總額/GDPdeflator。這里本文假定資產折舊率不變為5%。而基期的資本存量的確定,則采用幾何永續盤存法公式推導的公式:基期資本存量=基年投資量*(1+初始年份之前投資的平均增長率)/(初始年份之前投資的平均增長率+資本折舊率)。研發資本存量的估算,本文借鑒鄧進(2007)的做法。即基期研發資本存量=基期研發支出/(資本折舊率+研發支出的平均增長率),而研發價格指數,這里則將其取為GDP平減指數,研發支出直接用R&D經費支出,即研發經費支出來代替。

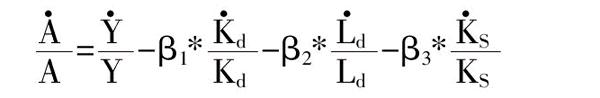

通過數據梳理我們發現,經濟體的勞動參與基本不變,即勞動投入基本不變,符合我國多年來勞動供給率持續穩定的現狀。因此,純勞動增長對經濟增長的作用就非常低了(不包括勞動者素質的改善)。因此我們進一步的改進模型,去掉Ls項。我們將解釋變量縮減為3個(因為此時可以認為LnLs是常量)對應的回歸模型為:

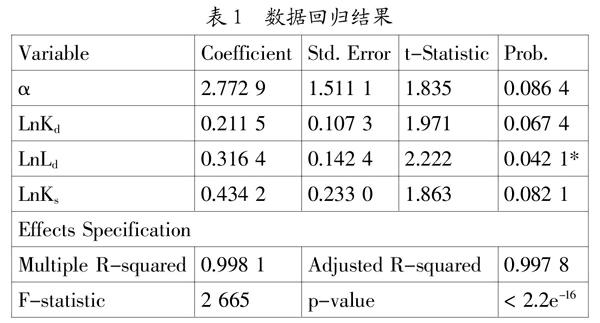

進行回歸分析后的結果如表1。

此時,回歸結果表明擬合優度良好,F統計量高度顯著。從截距項和各個變量的系數角度來看,10%置信水平下都是顯著的,而且Ld更是在5%置信水平下顯著,并且各系數符號都為正,符合其應滿足的經濟學含義。鑒于此,本文認為對應的回歸方程為:

由此方程可以看出,目前我國經濟增長各驅動因素中,以非研發性資本存量的產出彈性最大,其次是研發人員數,而研發性資本存量最小。這與近十年來我國經濟增長主要依靠固定資產投資、模仿和山寨式創新,而非自主創新薄弱的基本現狀基本吻合。依照全要素生存率的計算方法,本文再進行該模型下的全要素生產率計算,由此得到純的軟技術進步貢獻率:

從各項科技投入指標的增長率數據中可以看出,我國經濟增長主要的推動力量依然是非研發性資本投入和研發性資本投入,此外研發人員增長也具有一定貢獻程度,技術進步帶來的增長效應基本上都是由于研發相關的硬創新進步帶來的,而這些年來我國的軟技術進步,即通過管理組織創新和資源重新配置等帶來的增長效應基本為負,且開始逐漸惡化。這與現階段一些基本經濟情況是相符合的。現在企業加班加點多了,但是相應的效率卻沒有得到提高,雖然延長了生產工作的時間但效率卻是下降的,產生消極怠工和磨洋工等現象,使得相應的產出并沒有保持同比例增長反而有所降低。

四、 結論及政策建議

首先,雖然我國經濟處于“劉易斯拐點”的敏感位置,但是目前勞動供應基本上比較充足,從模型中看就是對數后的勞動就業量基本保持不變。因此在過去二十年,基本上可將勞動供應視為常量。我國的人口政策也從側面印證了這一結論,直到2016年才完全實行“全面二孩”政策。表明之前我國勞動力供給處于相對充裕的狀態。

其次,最近二十年來我國經濟增長,主要靠資本投入,其中又以非研發型資本投入為主,著重體現在固定資產投資上,這可以從這些年來大力加強基礎設施建設以及房地產投資如火如荼的發展窺見一斑。我國的經濟增長依靠硬技術創新,即以研發投入和科研人員數反應的發明創造,而通過對新的管理理念理論和組織方式方法的采用等軟技術進步創新帶來的驅動效應非常微弱,基本為負,并且近幾年來呈現惡化的態勢。這表現了我國當前當前經濟活動中,鐘實際創造和實際的付出,而比較輕視管理、組織等軟科學方面的創新和效率。

再者,過去二十年的發展過程中,研發資本的產出彈性要低于非研發資本和研發勞動的產出彈性。因此,過去二十多年來,基本上我國創新之路也只是遵循著跟隨策略,即山寨和模仿,并吸納大量的相關人才,而投入資金作自主研發的相對較少,并且經濟上也不劃算。

基于該模型和相應的結果,本文可以得出如下的政策建議:

一是加大對研究型教育的扶持和引導,趁著勞動力充足階段,多儲備大量的研發人員。因為研發人員對總產出的彈性比較大。另外,隨著跟隨策略下,技術的累積,相應的技術差距越來越小,需要自主和原發的創新越南越強,因此也必須提前做好準備工作,

二是社會資本存量已經處于高位,但是研發資本存量卻極其低。因此,需要建立和健全知識產權保護體系和知識產權交易網絡,引導社會資本參與各種創新研究項目中來,著力提高社會的自主創新能力。通過完備的產權保護體系,良好的制度設計,搭建便捷有效的知識產權交易市場,讓自主創新物有所值,讓每個自主發明創新的人都能真正收獲到創新創造帶來的豐厚利益。這樣才能形成良好的自主創新氛圍。

三是加強對管理科學與技術等軟科學領域創新創造的研究和成果推廣引用實踐,改善當前軟技術創新對經濟增長推動力弱的問題。可以通過產學研相結合的方式設置若干相應的研究中心,專門研究新的管理、組織方式對經濟增長效率的促進機制,著力做好相關的成果實踐和轉化。使軟科學研究不再流于形式,相關的成果也不再是一紙文章,塵封故紙堆。

盡管以上模型分析基本保持著相應的理論體系和框架以及邏輯論述的正確和準確上,但并不能保障所做的探索就一定是正確或科學的。比如勞動供給怎么就可以視為常量,這是值得去深思的。此外是否可以直接利用專利的數量,進一步細化分析各種類型的專利及科研人員和研發經費的投入對經濟增長的促進作用。這也是可以探索的。不過得出軟技術進步方面對經濟增長的貢獻基本處于負面,確實有些意外。因為,改革開放已經這么多年,我們學習引進了不少的東西,包括軟科學方面的管理、組織等內容。但是也應該注意到,由于國人天性中有一種不服管,不太愿意接手和嚴格重復按照標準做事的傾向。因此,容易造成同樣一套在國外其他地方運作良好有效的機制,移植過來卻難奏效,也難怪會有這樣的結論。總之,從本文研究出發,基本上可以看出,中國未來實現經濟持續有質量的增長,必須著手解決自主創新問題,解決科研人力相對不足問題,解決軟科學研究和創新滯后,與實際脫節,應用不強的問題。

參考文獻:

[1] 尹小平,馬欣員.科技政策與經濟增長:美國的經驗[J].當代經濟研究,2013,(12):56-60.

[2] 邵建春,李霞.研發投入與中國經濟增長基于VAR模型的研究[J].經濟問題,2008,(5):45-47.

[3] 范建華,郭佳佳.專利與經濟增長的實證研究:來自陜西的經驗[J].產經評論,2011,(6):152-157.

[4] 宋之帥,楊善林,龍丹.科技創新人才與經濟增長關系的實證研究[J].工業技術經濟,2013,(8):68-72.

[5] Solow,Robert M.A contribution to the theory of economic growth,Quarterly Journal of economics,1956:65-94.

[6] N.Gregory Mankiw,David Romer,David N.Weil.A contribution to the empirics of economic growth,Quarterly Journal of economics,1992,(2):407-437.

[7] 范巧.永續盤存法細節設定與中國資本存量估算:1952-2009年[J].云南財經大學學報,2012,(3):42-50.

[8] 鄧進.中國高新技術產業研發資本存量和研發產出效率[J].南方經濟,2007,(8):56-64.

[9] 姚永玲.從創新效率和經濟增長關系看科技政策[J].管理世界,2009,(12):170-171.

[10] 曾昭法,聶亞菲.專利與我國經濟增長實證研究[J].科技管理研究,2008,(7):406-408.

[11] 易綱,樊綱,李巖.關于中國經濟增長與全要素生產率的理論思考[J].經濟研究,2003,(8):13-20.

基金項目:國家社會科學基金重大項目“創新驅動發展戰略與‘雙創研究”(項目號:2015YZD03)。

作者簡介:李平(1959-),男,漢族,河南省林州市人,中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所所長、研究員、博士生導師,研究方向為技術創新與產業經濟;徐海龍(1987-),男,漢族,山東省泰安市人,中國社會科學院研究生院博士生,研究方向為技術創新與產業經濟。

收稿日期:2017-05-12。