春秋戰國策士特征淺議

李晶晶

商洛學院干部人事處

摘要:本文選取春秋戰國時期的“策士”作為研究對象,從“策士”種類的多樣性、經濟上的依附性、思想上的獨立性等方面進行了全面闡述。認為此時期的“策士”是后世“策士”的基礎和雛形,基本特征已經奠定。

關鍵詞:春秋戰國;游說;經濟依附;思想獨立

春秋戰國是社會大動蕩、大變革的時期,此時期士階層的地位日益上升,為了所依附的階級與統治集團的利益,他們四處游說,以辯論為雄;同時,各諸侯國的霸主在爭戰過程中也逐漸的認識到,政治上的斗爭與外交上的迂回是爭霸所不可缺少的重要條件。在此社會形勢下,在社會變動過程中隨著時代的浮沉,“策士”作為春秋戰國時期的一群特殊的社會群體應運而生,并成為了那個時代的代名詞,且影響至今,這一時期的策士具有很鮮明的典型特征。

一、“策士”概念界定

今人提到“策士”,多會想到春秋戰國的縱橫家們。他們在錯綜復雜的政治、軍事、外交斗爭中,為了個人的功名利祿,朝秦暮楚,見風使舵,但又有自己的政治主張,熟諳縱橫之術。憑借機謀智慧、口才辭令,他們四處奔走游說,周旋于政治集團之間,為諸侯征城、掠地、殺人、滅國出奇謀劃妙策。以張儀、蘇秦、陳軫等人作為“策士”的典型代表,其實不然。

《辭源》解釋為謀士,《現代漢語詞典》中對“策士”一詞的解釋是:“封建時代投靠君王或公卿為其劃策的人,后來泛指有謀略的人。”[1]由此可見,“策士”包括一切為君主或諸侯王出謀劃策的人,而不僅僅是后代大多數人所認為的縱橫家之流。儒家、墨家、道家、法家、名家、陰陽家、農家、雜家等也在這一時期為自身的政治理想而各顯本領。

本文認為春秋戰國時期的“策士”可以分為以下幾類,以思想著稱的老聃、孔子、莊周、墨翟、鄒衍、孟子、荀卿;以政治顯世的管仲、晏嬰、子產、申不害、商鞅、韓非;以軍事起家的吳起、孫武、孫臏、樂毅、白起,也有以外交揚名的蘇秦、張儀之流。除此之外還有能言善辯的惠施、公孫龍,精于農學的許行,善于水利的李冰、鄭國,喜好天文的甘德、石申等等。

春秋戰國時期的策士是活躍在政治舞臺上的一個特殊群體,他們在人生觀念、政治理想以及游說過程中所采取的方式不盡相同,但百家志在匡時致用,游歷各國,“合則留,不合則去”,[2]顯示出了春秋戰國時代獨特的社會面貌。

二、春秋戰國時期策士的典型特征

(一)游說與辯論

春秋戰國時期,著名的策士,如孔丘、孟珂、蘇秦、張儀、范睢、陳軫等人都是出色的游辯之人。正如劉知幾在《史通·內言》中記載:“周監二代,郁郁乎文。大夫、行人,尤重詞命,語微婉而多切,言流靡而不淫,若《春秋》載呂相絕秦,子產獻捷,臧孫諫君納鼎,魏絳對戮楊干是也。戰國虎爭,馳說云涌,人持《弄丸》之辯,家挾《飛鉗》之術,劇談者以譎誑為宗,利口者以寓言為主,若《史記》載蘇秦合從,張儀連橫,范睢反間以相秦,魯連解紛而全趙是也。”[3]春秋戰國之際游辯之盛讓人驚嘆,而策士的游辯方式的多樣也不得不讓人稱贊。

在“處士橫議”的時代,各家紛紛著書游辯,以自身的學識和口舌之利宣揚自己的學說觀點,實現自身的政治抱負,正因如此,各家的辯論各具特點。道家的汪洋辟闔、儀態萬方、荒誕怪異和自由灑脫,法家的言辭犀利、咄咄逼人,無一不體現了學派的特點。但相同的是,各家通過“仁義”或“利害”或“情感”或三者結合,因時制宜,因事制宜來游說各國,或努力消除各諸侯國之間的隔閡,或實現所在國家的利益,或化解民族之間的矛盾,或努力實現天下的統一,不僅他們的辯論之術值得我們學習,他們的思想也是需要我們為之深思的地方。

辯論中最為推崇的是雄辯,在辯論中具體表現為卓越的智慧,出色的言辯所形成的恢宏氣勢,雄辭激越和氣勢磅礴的風格也正是“策士”言說時的普遍特色。孟子喜歡運用排偶的句式和反復重疊的言語體現自身激烈、雄健有力的氣勢,魯迅先生曾精辟地指出:“孟子生當周季,漸有繁辭,而敘述則時特精妙。”[4]這些無不體現了他們卓越的言說技巧,讓諸侯為他們的氣勢所折服。

善于揣摩,引人入彀。“策士”們大多適應時代發展的雄辯之人,他們或委婉含蓄,或比喻寓言,很善于從對方的心理作為出發點。他們是思維邏輯的高手,在無形中把對方引入自己的思維路線中來。比如,孟子的一句“王何必曰利”就吊足了王侯的胃口,再從諸侯自身的利益出發,“萬乘之國”“千乘之國”“百乘之國”,“士庶人”“諸侯”“君王”,步步為營、漫不經心,不知不覺中,諸侯王們就進入了他們的言語軌道之中。“策士”們或用比喻或用擬人,但大多采取揣摩心理,從對方利益或仁義出發,迂回勸說的方式,引人入彀,這是當時的一個典型特征。

(二)經濟上的依附性

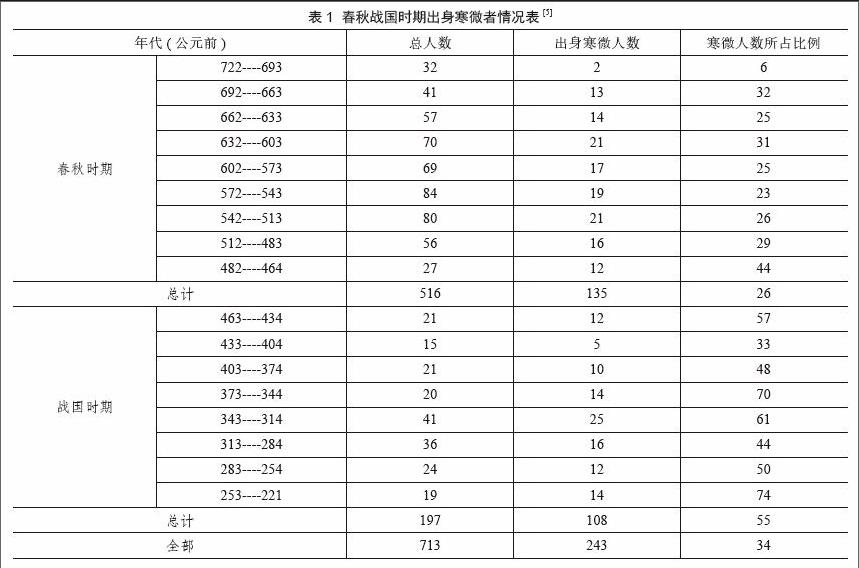

春秋戰國時期,一方面,兵禍接踵而至,百姓流離失所,社會的動蕩不安帶給“策士”無窮的災難:另一方面,大多數“策士”出身貧寒(見表1),因此策士幾乎到了“無以為食”的地步。

比如,范睢“家貧無以自資”,蘇秦“窮巷掘門,桑戶卷樞之土耳”等等,他們經濟上貧乏,政治上又無籍借,所以他們必須利用自己的知識技能和口舌之利投靠王侯,以換取必須的生活資料和人生存的自尊,他們不得不承受生活的重壓,在經濟上依附于人。正如李斯所說的:“斯聞得時無怠,今萬方爭時,游者主事。今秦王欲吞天下,稱帝而治,此布衣馳鶩之時而游說者之秋也……詬莫大于卑賤,而悲哀甚于窮困。處卑賤之位,困苦之地,非世惡利,自托于無為,此非士之情也。”

(三)思想上的獨立性

出身的寒微,帶來的是政治地位的低微,但在思想的深處,策士們并沒有這樣認為或者不想承認,所以他們在所服務的諸侯王面前竭力維護自身的尊嚴。例如,通過個別以“道義”為己任的策士,我們可以看到他們力爭以“道”和“勢”相抗衡,把自己與君主的關系明確的分為“師、友、臣”三類。這一點,《孟子》書中所記載的子思和魯繆公關于“道”和“勢”的爭論中就可以體現出來。又比如,墨家子弟在外做官,如果服務的對象不采納自己學派的主張,那么墨家子弟寧愿罷官。

“策士”們經濟上的依附與思想上的獨立性無疑是相互矛盾的,這使得他們既對自己所服務的對象既有利益一致的地方也有利益相沖突的時候。所以,“策士”們雖然紅極一時,但他們終究還是擺脫不了自己的悲劇命運,甚至于他們中的大多數人的命運是悲慘的。孔孟始終不道得重用,老莊選擇歸隱,商鞅被車裂,蘇秦請求車裂,即使未死之人,如李斯、張儀之人也活得戰戰兢兢,如覆薄冰,這是處于那個時代的他們所必然的無法逃脫的命運。

知識若不能變為生活的大美,那無疑是一種遺憾,同樣,我們研究先秦“策士”的典型特征,一方面是消除“策士”即是縱橫家的說法,也不是只有《戰國策》中的人才是“策士” ,進而還原“策士”的本來面貌,另一方面,先秦“策士”之所以能名揚后世,被后人代代談論,也是因為他們身上所體現出來的精神和魅力,這也是需要我們學習的地方。

參考文獻:

[1]《現代漢語大詞典》,商務印書館,2006:127.

[2](宋)蘇軾:《范增論》,載(清)吳楚材、吳調侯撰:《古文觀止》卷10,北京:中華書局,1959:474.

[3](唐)劉知幾撰(清)浦起龍釋:《史通通釋》,上海古籍出版社,1978:149.

[4]魯迅.漢文學史綱要[A].魯迅全集[M].北京:人民出版社,1981.

[5]許倬云《中國古代社會史論》,廣西師范大學出版社,2006:44.