關于近現代作曲技法中三全音思維的探討

張 岳

(山東師范大學音樂學院,山東 濟南 250014)

?

關于近現代作曲技法中三全音思維的探討

張 岳

(山東師范大學音樂學院,山東 濟南 250014)

近現代以來,音樂創作的思維與技法的運用存在這樣一種趨向,即回溯歷史,歷史越是向前,回頭看得越遠,以往的、傳統的非主要因素逆轉為作曲家創作中的主要關照對象。近現代作曲技法中的三全音思維只是其中一個方面,其目的一方面體現在對傳統大小調體系的一種“反叛”態度,另一方面在于三全音滿足了近現代作曲家對于音響以及結構力控制的創作需求。

三全音;近現代;作曲技法

近現代以來,音樂創作的思維與技法的運用存在這樣一種趨向,即回溯歷史,歷史越是向前,回頭看得越遠,以往的、傳統的非主要因素逆轉為作曲家創作中的主要關照對象。近現代作曲技法中的三全音思維只是其中一個方面,其目的一方面體現在對傳統大小調體系的一種“反叛”態度,另一方面在于三全音滿足了近現代作曲家對于音響以及結構力控制的創作需求。

一、三全音的歷史描述及其歷史繼承性

音程,是屬于音樂基礎理論的一個范疇,通常分為兩種類型,即橫向意義上的旋律音程與縱向意義上的和聲音程,音程的這兩種類型在音樂創作過程中分別起到不同的作用,即使在相同的子類別之中音程的地位及所能發揮的作用也因人而易、因時而移,特別是進入近現代以來,基于音程思維的作曲技法成為作曲家關注的重點。

回溯西方音樂發展的歷史,音程的地位及作用是不斷更新與變化的。實際上,音程角色與地位的不斷變化,也是“協和”與“不協和”觀念之不斷演變的過程。協和與不協和的劃分標準沒有絕對的界限,其作為一種藝術觀念具有很大的主觀人為性與經驗性。我們今天所規定的協和與不協和的一般概念是受在“共性寫作時期”所確立的只是具有相對穩定性的協和與不協和觀念的影響,我們應認識到其本質上的相對性與可變性。例如三度音程的合法地位出現于純八、純五及純四之后,而在此之前,三度音程是被當作不協和的音程來處理的,三度音程就是“隨著人們聽覺審美的提高與心理感受的變化而逐步增加使用,終于從不協和的范疇中分離了出來,而由法國、意大利的‘新藝術派’給予明確的承認”[1](P6)。如今的小六度是作為協和音程來對待的,但是其在15世紀之前是被看作不協和音程的,只是從15世紀左右才從不協和的領地中分化出來。總之,各種音程的地位及其運用在音樂創作發展的不同歷史階段中是不斷變化的。

但是,三全音,其地位及運用相對于其它音程的歷史變更來說具有某種意義上的“穩定性”,長期以來都是以“魔鬼音程”著稱的。對于三全音音程,在西方復音音樂創作發展的早期就顯示出對其進行的特殊處理,例如盛行于中世紀與文藝復興時期調式音樂范圍的“偽樂”變音系統,為了聲部進行或音程連接上的要求以及為了滿足當時人們對音樂的聽覺感受,就出現了對于三全音程的回避。至17世紀初西方大小調體系初步建立后,逐步形成以主和弦為中心,以五度循環為邏輯形式的功能和聲體系整體向心運動,特別是西方古典主義時期的創作,主要強調四五度關系的和聲序進,橫向思維中對于具有調性模糊性的三全音根音關系的和聲序進也是回避的。屬七和弦是明確傳統大小調調性的關鍵和弦,而在屬七和弦的音程結構中,三全音是整個屬七和弦中的關鍵音程,具有強烈的解決傾向。縱向思維中的三全音此時作為一個需要解決的不穩定音程,它的解決意味著它總要進至一個效果圓滿的音程,諸如三度、六度以及五度等。進入浪漫派中晚期后,作曲家開始挖掘橫向意義上的三全音根音關系的和聲運動,三全音慢慢失去它的“恐怖”色彩,成了和聲的寵兒,它在音高關系體系的構建與運用被作曲家所重新關注,例如肖邦在音樂中通過運用原位那不勒斯和弦直接進行至原位的屬七和弦,開了和弦根音間三全音關系之先河。自浪漫派晚期至20世紀,隨著大小調功能和聲體系的解體以及故意對于傳統大小調和聲序進邏輯的回避,音樂創作中慢慢解除以往對其的限制,三全音音程思維的橫向和聲序進開始不自覺地顯現。三全音的根音關系,其功能意義上的模糊與對調性中心的弱支持與遠離,和弦色彩變化的突變與和弦間的強烈對比,使得近現代作曲家們尤其喜愛挖掘三全音根音關系和聲進行的潛力。莫·卡納在其著作《當代和聲》中提到:“現代作曲家很喜歡采用的另一種進行是增四度關系的進行,也許這是用全然無關連的兩個和弦的單純并置,來沖破音調一致性的最有力的辦法。正是為了這點,這個被中古時期理論家意味深長地稱之為‘音樂中的魔鬼’的增四度,已被現代作曲家當作炸藥來摧毀古典調性的城堡了”[2](P49)。同時,在近現代和聲發展之中,有些情況下,在縱向思維中以往需要解決的不安定的三全音變得很少需要解決,特別是自19世紀末20世紀初以來,作曲家努力尋找不同于以往的新的結構力以及音響體驗,雖然作曲家們不知道到底要追求什么,但是他們都知道要避免什么,三全音的這種對于傳統調性體系的模糊意義特性便派上了用武之地。總之,在近現代,特別是自19世紀末20世紀初以來,音樂創作中對于三全音的潛力的挖掘,越來越受到作曲家的關注。

二、三全音的相關自然特性及其邏輯

對于音與音程的自然特性研究,不得不提到興德米特的理論體系,“興德米特的和聲理論就是基于音(泛音列、結合音)的自然特性,自成一科學體系,它對任何時代、任何風格的作品都適用”[3](P27)。對于三全音的自然特性及邏輯我們選擇從興德米特理論這一視角出發進行闡述。

其中,興德米特理論體系的關鍵所在是其所創立的音序Ⅰ及音序Ⅱ。

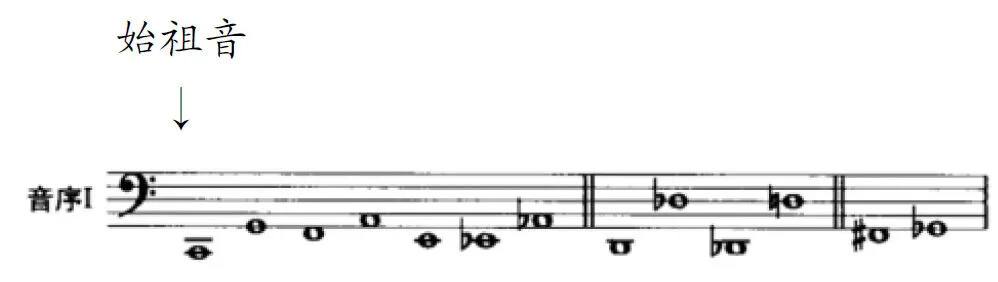

例1 音序Ⅰ

音序Ⅰ產生的基礎是音的自然特性----泛音列,興德米特建立的自己的半音階的十二個音通過基礎音的振動數,用弦長的關系或振動數的關系來推算各音,如從始祖音C開始,通過推算,依次產生“兒輩”的音G、F、A、E、bE、bA,繼而是“孫輩”的D、bB、bD、B,再是“曾孫輩”的bG、#F。這個序列的音同始祖音的距離愈大,它們之間的關系就愈遠,直到同始祖音形成三全音時,就幾乎完全感覺不到它們之間的親緣關系了。興德米特理論通常依據音序Ⅰ來理解音的聯系、和弦的根音關系以及調性的安排等。通過例1的音序Ⅰ我們可以看到,三全音處于音序Ⅰ的邊緣,是距離始祖音或中心音關系最遠的,這是三全音關系橫向思維中的自然特性顯示。同樣,通過音序Ⅰ我們也可以看到,如發展三全音根音關系的和弦連接、調性布局,那么,它對于傳統的調性的鞏固和明確就會造成極大的威脅。

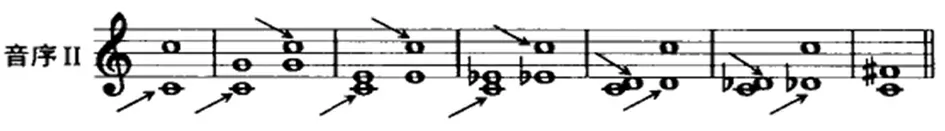

例2 音序Ⅱ

音序Ⅱ由縱向音程構成,音序Ⅱ主要是表明音程價值的高低次序。音序Ⅱ的建立依據的是“結合音”理論,即兩個音在同時發聲會不自覺地產生另外一些音,這些音即結合音。結合音通常弱得使人的聽覺難以察覺。音序Ⅱ即依據音程所產生的結合音的“純凈度”以及“負擔”輕重而進行價值排序。純凈度或負擔依據于音程同時發聲所產生的結合音,負擔重的音程價值低、緊張度大,負擔輕的音程價值高、緊張度小。

純八度在音序Ⅱ中是價值最高的,因為純八度的兩次結合音正好和音程中的其中一個音重疊,其余依次類推,音程價值呈遞減趨勢。同理推至音序Ⅱ的最邊緣的三全音,三全音產生的兩次結合音,都是與三全音本身的音無重復關系的新音。

例3 三全音“結合音”示意圖

通過例3中的a和b的低音譜表部分我們可以看到,三全音產生兩個與三全音本身無重復關系的結合音,而三全音同這兩個結合音組合,從而形成一個具有大小七結構的三度疊置四音和弦,而大小七結構的和弦正是具有傳統大小調和聲中屬七和弦的結構特性。由于“結合音”原理對三全音的影響,三全音音程具有屬七和弦的音響效果。同樣是由于三全音的“結合音”因素,我們無法確定三全音中的哪一個音是根音,于是興德米特得出了三全音沒有根音的理論。以上音的自然特性,造就了三全音的曖昧性。

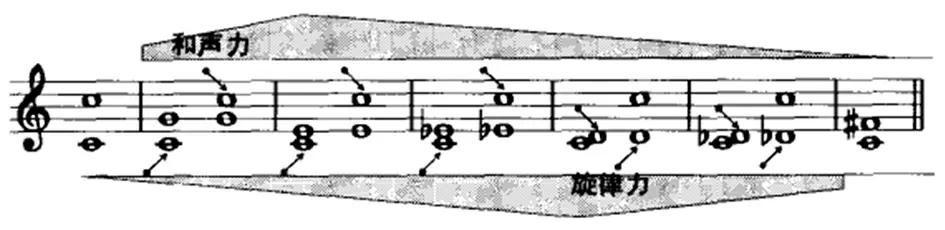

另外,興德米特理論根據音序Ⅱ,說明了音程的和聲力與旋律力強弱的趨向:

例4 音程和聲力與旋律力強弱趨向示意圖

從例4秦西炫在其《興德米特和聲理論的實際運用》一書中所繪制的音程和聲力與旋律力強弱趨向圖中,我們可以看到,三全音無論在和聲力還是旋律力上都具有模糊性,沒有明確的意義。

同樣,橫向意義上的三全音根音關系我們也可以在傳統大小調體系中推導出來。

傳統功能和聲序進是以五度循環為核心邏輯形式的,通過泛音列原理,使得人們找到了五度關系自然邏輯基礎,被純理論推測出來的“沉音列”又使得這種五度關系從上下兩個方向取得了平衡,從而確立了主、下屬以及屬功能的重要地位。

如果沿著西方傳統的五度循環的邏輯原則以主音為中心向上、下兩極擴張,經過六次循環派生,十二個音級也會全部出現。換言之,如果我們按照傳統的五度循環邏輯進行衍生,三全音的根音關系也可以被找到。但是,在傳統功能和聲的運用,特別是在古典主義時期,“和聲場”范圍大多僅限于第一次五度循環派生和弦,即主和弦的上下純五度的屬和弦與下屬和弦,此時對于傳統調性中心地位的鞏固最有效果。與主音相差三全音關系的根音進行是屬于五度循環中的第六級派生和弦,處于“和聲場”的最邊緣地區,向心力的減弱以及離心力的增強,三全音的根音關系使傳統調性中心的穩定度大大降低,從而造成了傳統意義上的功能模糊與對調性中心的遠離。

例5 五度循環兩極連續派生示意圖

通過例5我們可看到,以C為中心音,經過五度循環的六次擴展,得到了所有十二個音,在五度循環的最邊緣出現了與主音相隔三全音的音級。

另外,從音響聽覺方面來說,三全音的音響具有某種程度上的曖昧性與中立性,其音響的協和與不協和特性取決于前后關系的音響性質,離開音樂的前后關系給三全音分類是困難的,如三全音相對于尖銳的不協和音程小二度來說就顯現出其相對協和的音響,三全音對于完全協和的純八度以及純五度來說就顯的相對不協和。

總之,橫向與縱向意義上的三全音,基于其自然特性及相關音響學的依據以及其所體現出來的對于傳統調性因素的回避,而成為近現代作曲家所關注與開發的焦點。

三、近現代作曲技法中三全音思維的運用

正如美國當代作曲家、理論家文森特·佩爾西凱蒂所言:“一個音程,和其他任何樂音一樣,對不同的作曲家可有不同的意義。”[4](P1)三全音作為一個音程,在橫向與縱向兩個方面,在音樂發展史中經歷了不同的歷史時期,經過了歷代作曲家之手,發揮了不同的作用。特別是自19世紀末20世紀初以來,三全音因其在傳統調性上的不明確性及模糊性而深受近現代作曲家的青睞并重新定位,又由于其頻繁地被使用于無調性音樂的創作中,以至于三全音成為近現代音樂的顯著標記。以下,筆者就近現代,特別是19世紀末20世紀初以來,部分相關作曲技法中所涉及的三全音思維與技法體現進行簡要梳理歸納。

(一)斯克里亞賓“神秘和弦”音高關系體系中的三全音思維

斯克里亞賓是19世紀末20世紀初俄羅斯重要的作曲家和鋼琴家,其創作主要集中于交響樂和鋼琴音樂領域。在斯克里亞賓創作的所有作品中,最為人所熟知的當屬交響詩《普羅米修斯》(即《火之詩》),《普羅米修斯》中的“神秘和弦”標志著斯克里亞賓晚期獨具個人風格的音高關系體系的形成。

斯克里亞賓在創作早期就已萌芽直至晚期才形成的“神秘和弦”音高關系體系在音樂創作史上獨樹一幟,是極具個性的標簽式技法。三全音作為“神秘和弦”的核心因素,斯克里亞賓給予重新定位,使其在音高關系的構建等方面發揮了重要的作用。

其實,斯克里亞賓對于三全音的偏愛,在其早期的作品中就已顯現出來,如在早期的鋼琴奏鳴曲中,運用不解決的屬和弦,規避主和弦的出現,其中在屬和弦中縱向的三全音即得到強調與發展。除了注重縱向意義上的三全音之外,還挖掘橫向意義上的三全音根音關系,如在斯克里亞賓早期創作的《第一鋼琴奏鳴曲》第一樂章中的主部主題中,就運用了間接的三全音根音關系橫向連接框架bⅡ7-V。

斯克里亞賓在其創作的早期就表現出對三全音的側重,通過中期作品的不斷探索,慢慢將三全音的地位不斷提高,直至在他晚期和聲體系中更是將三全音完全作為他的和聲思維中的核心因素。

在斯克里亞賓的晚期“神秘和弦”音高關系體系中,根音相距三全音關系的和弦連接是常見的和聲序進,三全音是整個“神秘和弦”音高關系的基礎。我們將通過例6進行解析。

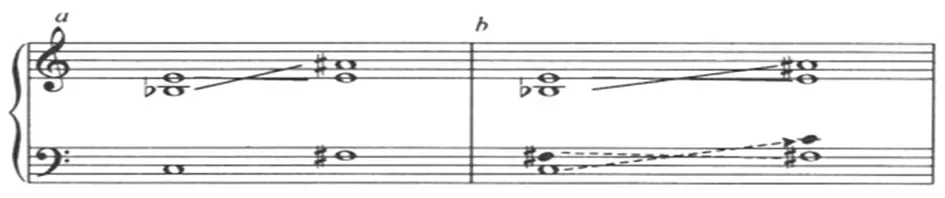

例6 三全音根音關系轉換示意圖

在例6a中的上方兩個聲部的三全音bB-E,如果我們把這個縱向上的三全音音程向上做橫向三全音的移位,我們可以得到縱向三全音bB-E的等音程E-#A。換言之,如果某個縱向三全音做橫向三全音移位(無論向上移動三全音或向下移動三全音),產生的是某個三全音自身,如例6a高音譜表所示。

現在,我們再將例3所涉及的興氏音序Ⅱ中“結合音”理論與例6a的低聲部音相結合來看。前面我們曾講到,三全音由于其“結合音”的產生而總是具有屬七和弦的效果,三全音產生的前兩個結合音為屬七和弦結構的根音與五音,如例3所示。再結合例6a的低聲部,例6a的低聲部為屬七和弦結構的根音,卻省略了五音,取而代之的是例6b中的與根音C形成縱向三全音關系的原本屬七和弦五音的小二度波動音#F,而避免了與根音形成純五度的G音的出現。之前曾講到,五度音程由于泛音列理論的支持而成為明確調性的關鍵音程,在此處利用和弦音的小二度波動避開了五度音而用根音上方的三全音,從而模糊了和弦的調性功能。基于例6a相同的原理,如果我們把例6b低聲部形成的C-#F的三全音同樣做向上或向下的橫向三全音移位,我們就得到C-#F的等音程#F-#B。

通過例6的推論圖示,我們可以看到,根音相距三全音的兩個“神秘和弦”基本框架是屬于“同質異體”關系,即前后兩個和弦的關系類似于傳統和聲中的“和弦轉位”連接或“同和弦轉換”形式,所以,在斯克里亞賓的作品中我們經常可以見到根音相距三全音關系的和聲序進。

(二)勛伯格十二音序列設計中的三全音思維

勛伯格的十二音序列技術是近現代打破傳統大小調統治地位以來最具革命性的技術與理論,十二音序列技術對于打破傳統大小調體系的技術壟斷具有開拓性的意義。需要說明的是,十二音序列技術經世界范圍內不同地區作曲家的實踐與嘗試,已經不僅僅限于無調性領域的序列設計,同樣,基于富有歌唱性的旋律序列以及基于明確傳統調性的調性序列的設計等也在不斷開拓與嘗試。同樣需要重申的是,序列設計的調性明確與否,不是判斷序列設計成功與否的標準。

在勛伯格設法刻意回避傳統調性而進行十二音序列設計時,由于三全音在傳統調性明確中的模糊意義,序列音關系中的三全音以及半音音程,對于避免傳統調性的生成與確立有著至關重要的作用。

(三)蘭德衛基于巴托克研究中的軸心體系三全音思維

巴托克作為20世紀上半葉匈牙利著名作曲家,其作品在世界范圍內產生了非常廣泛的影響。其中,三全音在巴托克的創作中發揮了非常的作用是顯而易見的,其三全音思維的運用,我們可以通過蘭德衛所研究的軸心體系來了解:

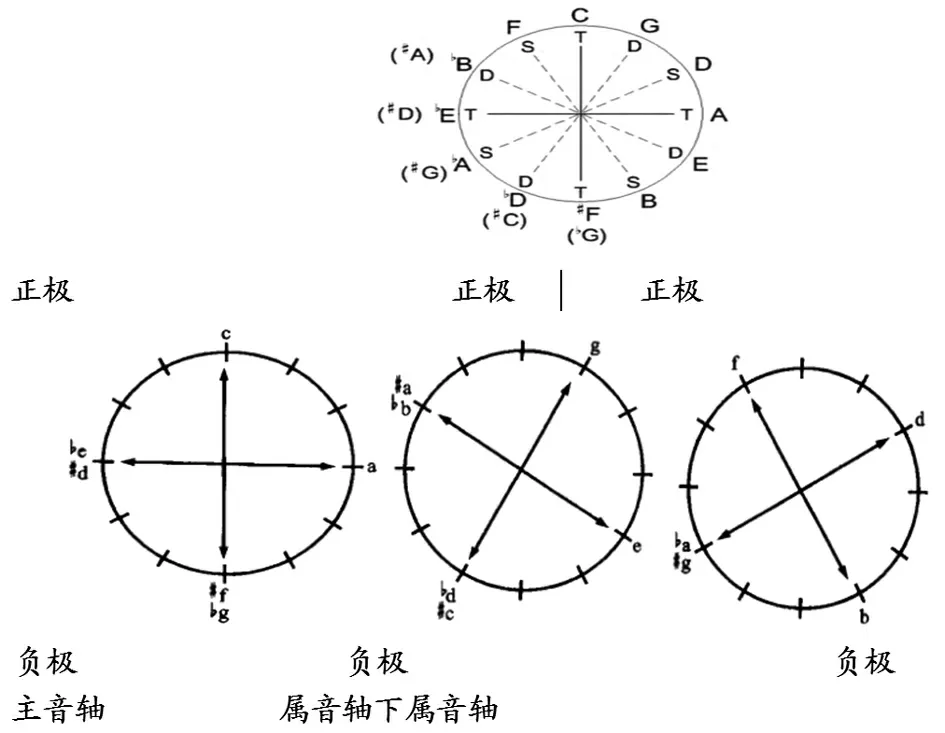

例7 巴托克軸心體系

軸心體系是傳統西洋大小調五度循環關系的擴展,在軸心體系中,任何一個音的上方或下方小三度循環都被視為同一功能組別,最后形成三個分支軸,分別為主音軸、屬音軸以及下屬音軸。由于小三度在八度中的等距離分割,從而形成軸心中的正極與負極,正極與負極為三全音關系,如例7所示。在軸心體系中,正極音與負極音可以進行相互轉換并且功能不會發生變化,如上例主軸中的正極c可以由其負極bg或#f來替代。

需要說明的是,軸心體系理論的生成雖不是基于三全音,但是,在實際運用中,由軸心體系理論展現在實際創作中而體現出的三全音技法以及思維,卻是顯而易見的。

(四)保羅·興德米特和聲理論中的三全音思維

保羅·興德米特的和聲理論在近現代作曲技法與理論中占據十分重要的地位。上文曾提到過,音序Ⅰ及音序Ⅱ是興德米特理論體系的重要基礎,興德米特理論中的和弦構造、和弦連接、音級進行、和聲起伏、和聲緊張度的流動以及調性布局等都建立在這兩個自然基礎之上。對三全音的處理以及三全音思維的運用,在興氏理論中具有舉足輕重的地位。

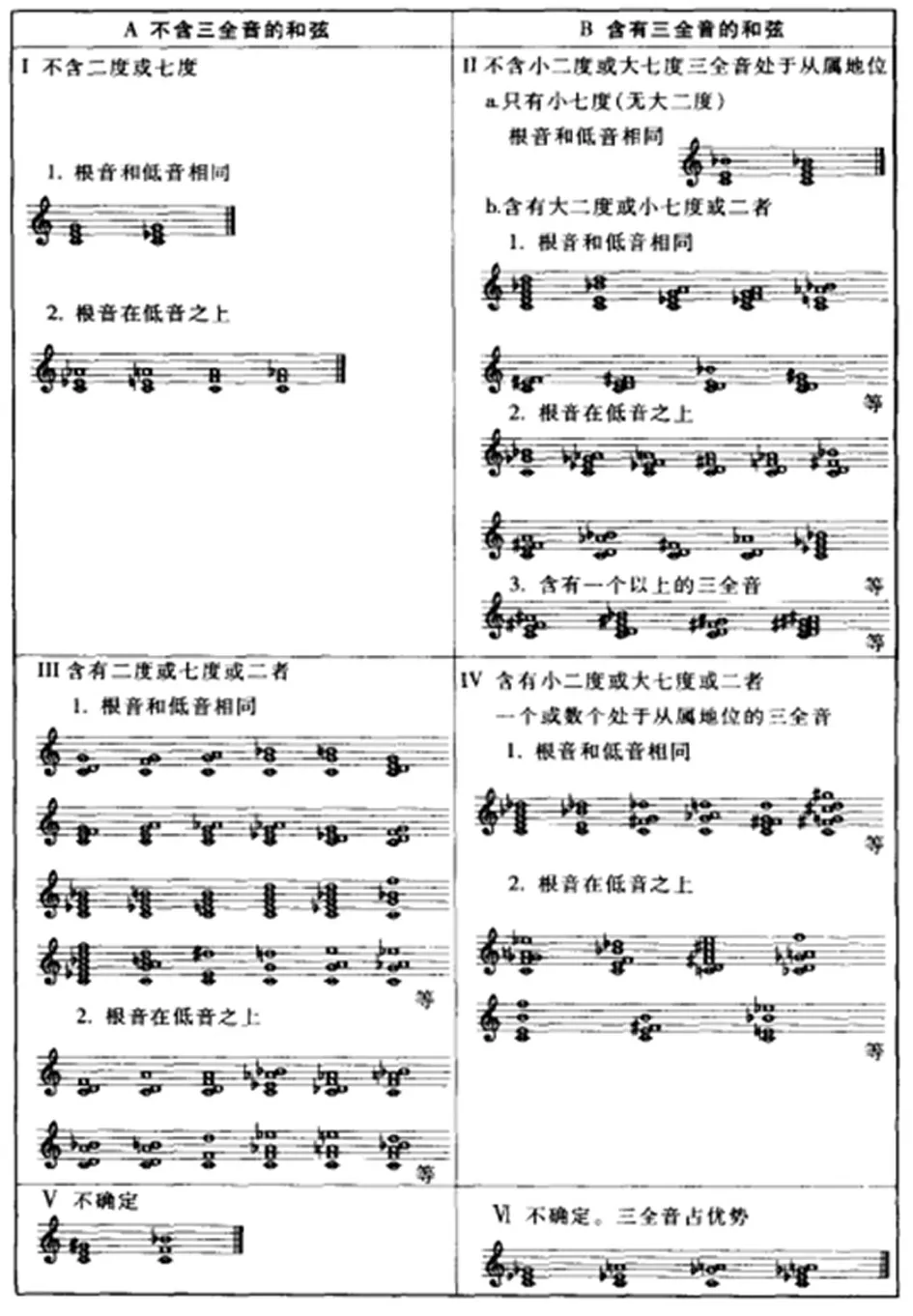

基于三全音的自然特性及邏輯,興德米特的和弦分類表也主要以三全音的存在與否為分類依據,A類包括不含有三全音的和弦類目,B類包括含有三全音的和弦類目。由于三全音的自然特性,給和弦帶來了非常強的個性,以致使這些和弦具有某種模糊性與不確定性。興氏和弦分類表如例8所示。

例8 興氏和弦分類表

除了在和弦分類中所體現出的和弦結構中對于是否含有三全音的和弦分類外,還針對和弦連接中和弦結構是否包含三全音而區別對待。此外,興德米特理論中的和聲流動、緊張度起伏、根音關系、引導音的處理、調性的確立與轉換等理論,對于三全音因素的處理都是重中之重。

(五)梅西安“有限移位模式”中的三全音思維

梅西安的“有限移位模式”也是極具個人標簽式的技法。“有限移位模式”是梅西安將半音或全音基于獨特的設計并做了相關的音程分布而形成,共有七種不同的模式。之所以稱為“有限移位”是因為這七種模式中的任何一種它所能移位的次數都是有限的,如果超出每種模式可以移位的次數,那么,產生的音將與之前移位模式中的音相同,出現重復現象。

梅西安是非常偏愛三全音的,通過其“有限移位模式”理論構造便可得出結論。在所有移位模式中,除了模式Ⅲ(復合音程循環為2:1:1)外,在其他所有的模式中的每個音上都能建立起三全音音程,三全音的重要性由此可見一斑。在梅西安的創作,特別是在旋律創作中,三全音成了梅西安最富有特性的音調處理手法,如其作品《享天福的圣身》、《天地之歌》以及其著名作品四重奏《時間的終結》。

(六)近現代以來其他作曲家創作中的三全音思維

上海音樂學院孫維權教授的《創新的純樸-普羅科菲耶夫和聲思維初探》一文對普羅科菲耶夫的相關創作思維進行了分析,比如其中涉及到《第四鋼琴奏鳴曲》以及《第六鋼琴奏鳴曲》的和聲思維分析。在普羅科菲耶夫的《第六鋼琴奏鳴曲》第四樂章主題中呈現出abe的調性布局,在這個地方普羅科菲耶夫是對a-e的傳統功能性調性布局做了小二度波動,從而呈現出了a-be的三全音調性布局,運用了同名調與重同名調理論的調性轉換與替代,出現了三全音關系調性處理。

近現代作曲家對于三全音思維的開發是非常普遍的。對于三全音思維的運用,我們同樣可以在斯特拉文斯基的舞劇音樂《彼得魯什卡》中看到:

例9 斯特拉文斯基《彼得魯什卡》片段

#F -C

在例9中我們看到,左手聲部所用的兩個和弦為C大三和弦與#F大三和弦,兩個和弦為三全音的根音關系。

總之,三全音自從19世紀末20世紀初以來,三全音思維滲透在近現代作曲技法中的方方面面。近現代作曲家對于三全音重新進行定位,使三全音思維在各作曲家、各流派、各結構力控制的影響下,發揮著重要作用。

結語

近現代以來,音樂創作的思維與技法的選擇存在這樣一種趨向,即回溯歷史,

歷史越是向前,回頭看得越遠。新古典主義主張音樂應該回到“古典”、回到“離巴赫更近的時代”,而之后的作曲家往回看得更遠,挖掘中古時期甚至古希臘時期的音樂素材。由于社會歷史環境以及美學觀念的改變,以往的、傳統的非主要因素逆轉為作曲家創作中的主要關照對象。近現代作曲技法中的三全音思維只是其中一個方面,其目的一方面體現在對傳統大小調體系的一種“反叛”態度,另一方面在于三全音滿足了近現代作曲家對于音響以及結構力控制的創作需求。

歷史的車輪在轉動,有些現象由于離我們太近反而看不出它的真實面貌,我們現在需要做的,不是非要得出確定無二的結論,而是對這些現象用一種包容的態度去觀察與思考。

[1]汪成用.近現代和聲思維發展概論[M].上海:上海音樂學院《音樂藝術》編輯部,1982.

[2][美]莫·卡納.當代和聲—二十世紀和聲研究[M].孟文濤,馮覃燕譯.北京:人民音樂出版社,1983.

[3]秦西炫.興德米特和聲理論的實際運用[M].北京:人民音樂出版社,2002.

[4][美]文森特·佩爾西凱蒂.二十世紀和聲-音樂創作的理論與實踐[M].劉烈武譯.北京:人民音樂出版社,1989.

(責任編輯:鄭鐵民 李鴻熙)

10.3969/j.issn.1002-2236.2017.03.009

2016-11-02

張岳,男,山東師范大學音樂學院2014級作曲技術理論碩士研究生。

J614

A

1002-2236(2017)03-0042-06