陶瓷印的產生與流變

劉佃坤

(山東藝術學院美術學院,山東 濟南 250014)

?

陶瓷印的產生與流變

劉佃坤

(山東藝術學院美術學院,山東 濟南 250014)

篆刻的發展離不開其材質的變化與歷史性的因素,印章的最初起源就是具有印章功能的陶拍。早在先秦、秦漢時期所使用的陶質器物上留下的花紋、早期的文字、以及后來的封泥、瓦當等等,可以視為后來陶瓷印章的先驅。陶質印完全出現印章形制的瓷印初見于晉,多出現于宋元,到了元末明初印章的濫觴、文人篆刻興起,制作工序相對復雜的陶瓷印章由于其材質的局限性逐步淡出,直至清代以后逐步退出并被人所遺忘。上世紀80年代陶瓷印創作又開始進入現代印人的視野,然而研究歷代陶瓷印章的著述鮮見,偶有文章提及一二,但無關于陶瓷印系統的發展脈絡的論述。

陶印;瓷印;流變;功用

陶器的出現標志著新石器時代的開端,是生產力發展的一個重要因素。在人類器物生產的早期階段,已出現了用于復制紋樣和文字的一種陶制印模。河南賈湖遺址出土的“十”字契刻原始文字陶模,與陳介祺所藏得陶器印跡“十”字形拓本相似。在青銅器的使用前,先民最擅長的就是使用陶器,在陶器上刻畫,抑圖案、印拍等。

“陶印”在《中國篆刻大辭典》的解釋為:陶質印章,系以泥刻就印章后火范而成。清陳克恕《篆刻鍼度》:“《泥古録》載,吳門丹泉周子,能燒陶印。以胚土刻印文或辟邪、龜、象、連環、瓦鈕,皆由火范而成,色如白定,而文亦古。”[1](P73)其胚質較細,成陶器的火度較高,有吸水性。“瓷印”在《中國篆刻大辭典》的定義為:瓷質印章。始于唐宋時期。多用于私印。明甘旸《印章集說》:“上古無瓷印,唐宋始用以為私印,硬不易刻。其文類玉稍粗,其制由龜鈕、瓦鈕、鼻鈕。舊者佳,新者次之,亦堪賞鑒。”[2](P34)其質地致密透明,上釉,成瓷器的火度最高,無吸水性。

作為篆刻創作的一種材質和門類,在本文中“陶印”和“瓷印”統稱為“陶瓷印”。

圖1

陶拍印模形制有方形或接近方形、長方形、蘑菇形、橢圓形。主要是用于陶器的生產上,使得陶器壓抑的紋飾呈現出多種紋飾。其陶拍已具有印章的功能了,其形制有印面、印臺、印柄組成,也可以說是早期的印章了。浙江錢山漾遺址上曾出土一件蘑菇形陶印模。河南的永城造律臺出土了龍山文化遺物的陶印模(圖1)。杭州老和山新石器時代末期遺址出土了兩件陶印模。在形制上來看,與后來璽印的使用方式是一致的。印模都具有印柄和印面。70年代中期河南澠池鄭窯第三期文化遺存中出土了一件圓渦紋陶印模(圖2)。

圖2

古璽印即是由制作陶器抑壓所用印陶的陶拍逐漸演變成陶文的印模章,再到銅質的印模和銘文的印章,然后發展到作為“憑信”“權力”的“印信”的印章。古之“土爾”字的寫法應與陶土制成的印章有關系。

明徐官《古今印史》云:“《六朝精蘊》曰:璽,印章也,從璽從土。古之制字者,取命璽守土之意。”這表明陶制印章的使用要早于銅璽,或其他金屬印。“土爾”代表了陶質的古璽印。之后才有了從“金”的“鉨”字。在此不多述。

陶印,其一是指璽印的質地為陶,經由粘土的混合、燒結而成;其二是指用以戳壓在泥質陶上的文字或徽記的印模(此印模材質可為陶、木、銅等)。關于鉨印的質地,王獻唐認為有陶、木、銅三種,并言“昔人未著録”。先秦之“印”皆稱作“璽”,在文中為統一說法,故“陶璽”即統稱為“陶印”。

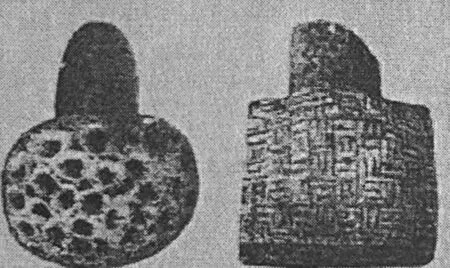

圖3

此處所指“陶印”即為帶有可識“文字”的具有印章功能的陶質鉨印。在東周時代三晉陶璽“陽城冢”為現出土帶有可識文字的最早的陶印(圖3)。戰國齊燕秦地區的陶器銘記,已大量采用抑印。其性質是陶工或制作機構的憑記。內容見有官署、地名、工名等,也有姓名私印。作為信用憑證的性質,已與璽印相同,但規格都較大。因陶工貧瘠,不能人人具有銅璽,其不能備者以陶璽代之。在民間陶坊中璽印材質多為泥質所燒制。

陶瓷印的產生演變本文以歷史朝代為順序,已著錄和出版的陶印和筆者所見為數,列圖表如下作出論述:

一、先秦陶印

此時期的陶印與金屬印已同時存在使用,陶印的使用目的僅僅局限于“物勒工名”,因其功用的不同所以大小不同。“陯氏”陶印達8.1cm×8.4cm見方(圖4),此印應用于大的陶器之上。出土此時期的齊國陶印居多。同時期陶文與陶印并存都有實物著錄。“陳口參主事左里口亳豆”陶文與同模陶印,同時還有圖表中前十方陶印都是陶文與同模陶印并存,并著錄于《季木藏陶》。據李零《季木藏陶》著錄以齊陶文居多,故陶印也相對出土的較多。“蒦口南里人口”此陶印與陶文并存,此陶壐文字樸茂,虛實自然天成(圖5)。

圖4 圖5

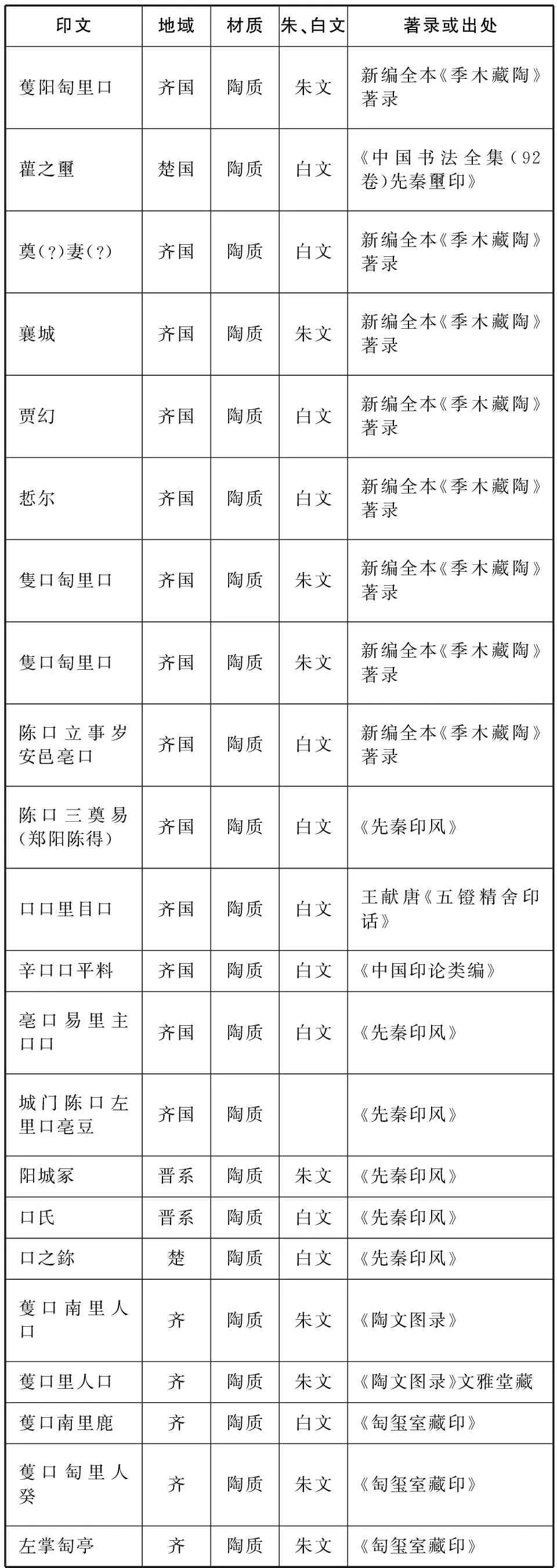

印文地域材質朱、白文著錄或出處蒦陽匋里口齊國陶質朱文新編全本《季木藏陶》著錄雚之壐楚國陶質白文《中國書法全集(92卷)先秦壐印》奠(?)妻(?)齊國陶質白文新編全本《季木藏陶》著錄襄城齊國陶質朱文新編全本《季木藏陶》著錄賈幻齊國陶質白文新編全本《季木藏陶》著錄悊爾齊國陶質白文新編全本《季木藏陶》著錄隻口匋里口齊國陶質朱文新編全本《季木藏陶》著錄隻口匋里口齊國陶質朱文新編全本《季木藏陶》著錄陳口立事歲安邑亳口齊國陶質白文新編全本《季木藏陶》著錄陳口三奠易(鄭陽陳得)齊國陶質白文《先秦印風》口口里目口齊國陶質白文王獻唐《五鐙精舍印話》辛口口平料齊國陶質白文《中國印論類編》亳口易里主口口齊國陶質白文《先秦印風》城門陳口左里口亳豆齊國陶質《先秦印風》陽城冢晉系陶質朱文《先秦印風》口氏晉系陶質白文《先秦印風》口之鉨楚陶質白文《先秦印風》蒦口南里人口齊陶質朱文《陶文圖錄》蒦口里人口齊陶質朱文《陶文圖錄》文雅堂藏蒦口南里鹿齊陶質白文《匋璽室藏印》蒦口匋里人癸齊陶質朱文《匋璽室藏印》左掌匋亭齊陶質朱文《匋璽室藏印》

陳口參立事左里口亳豆陶質白文《季木藏陶》司工陶質白文《先秦印風》咸口里陶質朱文《先秦印風》幻賙陶質白文《篆刻三百品》陳槫三立事歲右廩釜齊陶質白文《篆刻三百品》

金屬印與其它材質的構成此時期的印章體系。由于制陶業的發達,民間作坊與官窯并存,以及“物勒工名”的需要,存在大量的陶文與陶印(陶印還有待考古出土發掘)。

此時的陶印主要功用為抑印陶,與同時期的磚文、瓦文及其相似。早期的磚文瓦文大多數為戳印,由磚模、瓦模的璽印式抑出來。顯然陶印的存在正是我國古代印章制度演變的時期。陶印對歷史、考古和印章體系的研究提供了寶貴的資料。這種戳印式陶印增加了我們對陶文的認識,同時由于磚文與陶文的關系非常緊密,磚文與瓦文的印模也應有陶制的。唐長安磚瓦窯址中出土了陶質瓦當印模,呈圓餅形。

二、秦朝陶印

秦朝由于歷史的原因陶印出土相對較少。但秦朝出土了吉語陶印,尚屬難得。

印文材質朱、白文著錄或出處咸新安盼陶質朱文咸陽灘毛村南渭河北岸出土敬陶質白文《先秦印風》咸陽故址敬事陶質白文咸陽故址沙昌陽侯大安相印(5.8×3.8cm)陶質白文成都文物2006年第4期總第93期疑者壹歉陶質朱文《季木藏陶》咸口里馬陶質朱文《中國古代磚刻銘文集》

“敬”秦咸陽故址出土,陶質,白文。“秦吉語印多見銅質壇鈕,此陶質印璽為正文,故應為印匋之母范。”另有“敬事”二字陶印,書體尚有戰國遺韻,這說明,秦統一后,小篆已為流行正體字,但舊有的文字還有沿用現象。

圖6

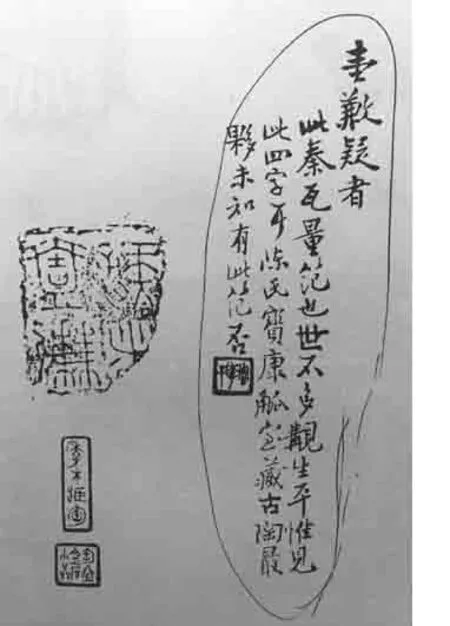

秦詔量的陶印模“疑者壹歉”世不多見。李零《季木藏陶》中著述。“此秦瓦量范也世不多見,生平惟見此四字耳。陳氏寶康觚寶藏古陶最多,未知由此范否。”[3](P300)(圖6)

2017年,教育部職成司司長王繼平在答記者有關當前職業教育的主要矛盾的提問時強調:職業教育“體量大而不強、產教合而不深、體系不完善、吸引力較弱仍是當前職業教育面臨的主要問題。人民群眾和經濟社會對優質多層多樣職業教育的需要同職業教育發展不強不優不活之間的矛盾已成為新時代職業教育的主要矛盾”。

山東省博物館藏始皇陶詔量銘文,全部是由四字印陶模分別抑壓而成文。故應有大量詔量陶模存在,有待出土。

三、漢晉南北朝陶瓷印

漢代陶印從目前出土與著錄情況看是很少,偶有發現。《封泥考略》吳式芬、陳介祺中著錄的三方泥印,實為陶質印章。

圖7

“黃神”為半通印(圖7),印鈕為羊形,已具印章的所有要素。黃神越章天帝神之印者,有曰“天帝使者”。《抱樸子》說“見前越作白異于印,當時傳寫之誤曰印以封泥,則確有方士封泥印一種,此竟作封泥則非封泥,而與入山佩印文同,仍為方士之印”[4](P87)“因其不詳為印為范之用故坿漢官印封泥紋”由此可見實為陶印而非封泥。“口黃口”與“天帝煞鬼”二印也是如此。

印文朱、白文材質鈕形著錄或出處黃神朱文半通印陶質鈕作羊形陳簋齋藏出于長安口黃口朱文半通印陶質鈕作羊形陳簋齋藏出于長安天帝煞鬼朱文陶印蛙鈕壽光縣紀臺坤宋順信印紅陶臨淄漢國委奴白文陶印

漢代陶印中,據王獻唐《五鐙精舍印話》中記載,首次出現了姓名陶印。“宋順信印,陶印亦余得之臨淄,紅陶質極堅,上有柄,柄下削平。印文清利,似用銅印鈐成,文匡四周;并有余泥,不甚整飭,殆亦陶印一種。本人既有銅印,此或為游戲所制。”[5](P879)由此看來,這方姓名陶印是由銅印鈐成,出于什么目的已不可考,但卻是作為姓名陶印的一種出現在了歷史的舞臺上。

魏晉南北朝陶印未見著述,東晉陶瓷印首出現,但筆者未見資料,故此不述。

四、隋唐陶瓷印

隋唐時期官印,本身相比較少,阮元于北京得“雞林道經略使之印”。其弟子許宗彥考定為唐印。陳文述為其撰《雞林道經略使印考》,并有詩記之。道光年間的瞿中溶著《集古官印考證》時見到“雞林道經略使印”時發出了“如獲珍珠船”的感嘆。建國后,隨著考古事業的開展,各地相繼出土了少量唐代官印,其中有一些是陶印。

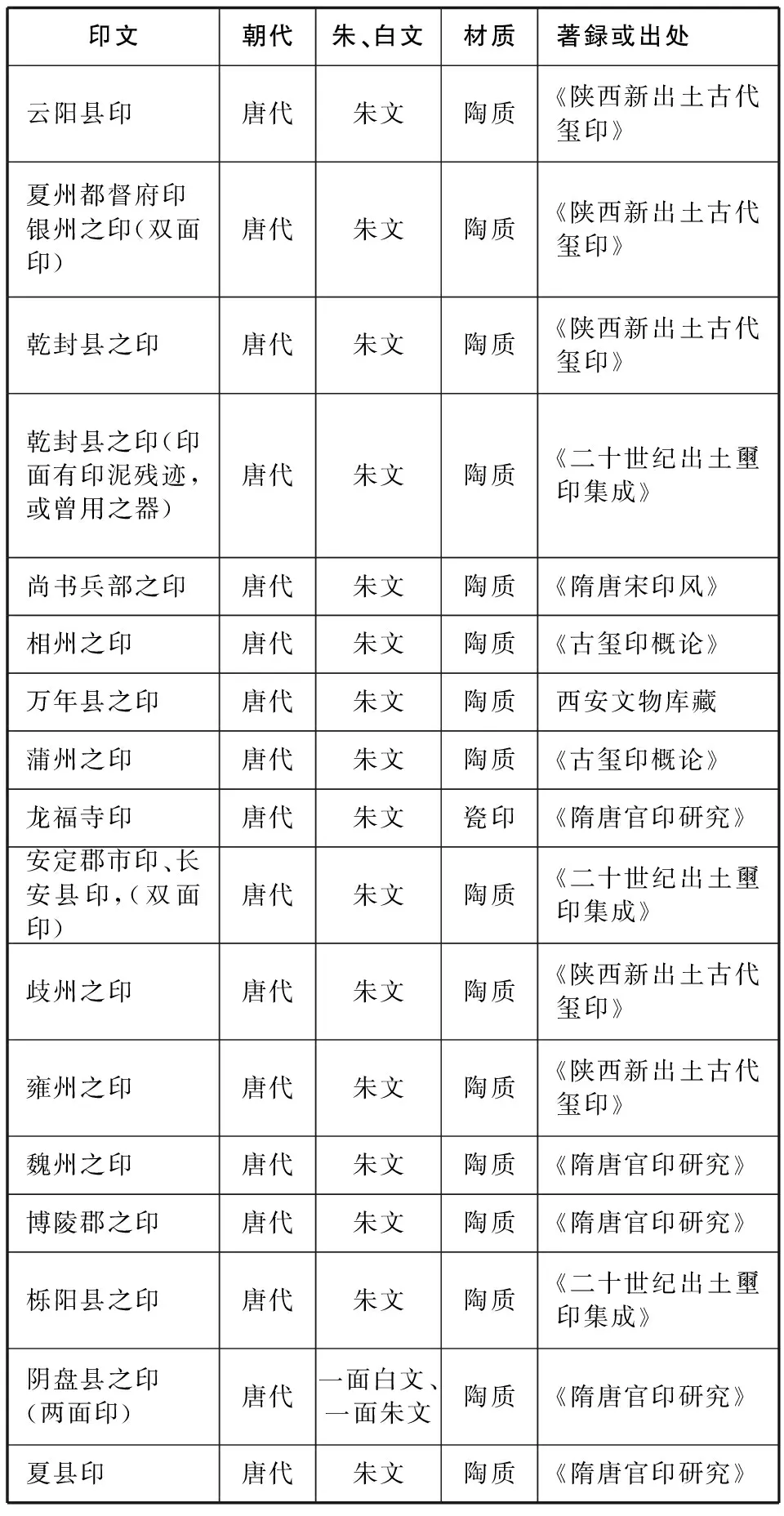

印文朝代朱、白文材質著録或出處云陽縣印唐代朱文陶質《陜西新出土古代璽印》夏州都督府印銀州之印(雙面印)唐代朱文陶質《陜西新出土古代璽印》乾封縣之印唐代朱文陶質《陜西新出土古代璽印》乾封縣之印(印面有印泥殘跡,或曾用之器)唐代朱文陶質《二十世紀出土壐印集成》尚書兵部之印唐代朱文陶質《隋唐宋印風》相州之印唐代朱文陶質《古璽印概論》萬年縣之印唐代朱文陶質西安文物庫藏蒲州之印唐代朱文陶質《古璽印概論》龍福寺印唐代朱文瓷印《隋唐官印研究》安定郡市印、長安縣印,(雙面印)唐代朱文陶質《二十世紀出土壐印集成》歧州之印唐代朱文陶質《陜西新出土古代璽印》雍州之印唐代朱文陶質《陜西新出土古代璽印》魏州之印唐代朱文陶質《隋唐官印研究》博陵郡之印唐代朱文陶質《隋唐官印研究》櫟陽縣之印唐代朱文陶質《二十世紀出土壐印集成》陰盤縣之印(兩面印)唐代一面白文、一面朱文陶質《隋唐官印研究》夏縣印唐代朱文陶質《隋唐官印研究》

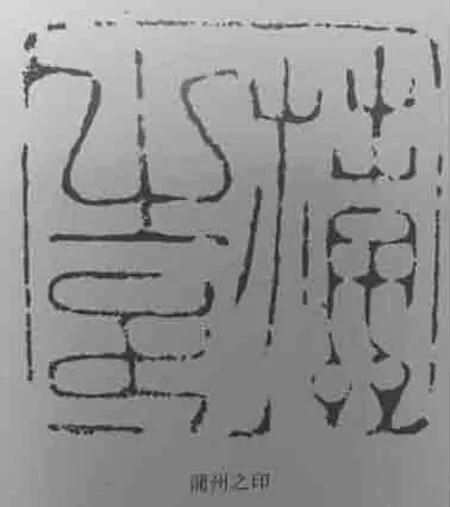

1975年甘肅臨潭縣牛頭城古代城堡廢墟發現唐代“蒲州之印”(圖8),印面5×5cm,印文雕刻很深,與唐代的銅質官印相類似,印質屬灰陶。1981年陜西榆林發現陶質兩面印,其印文為“夏州都督府印”和“銀州之印”(圖9),皆屬官署之印。還有“乾封縣之印”“云陽縣印”“尚書兵部印”“博陵郡之印”等等。其中一方同文的“乾封縣之印”(如圖10)據《二十世紀出土壐印集成》輯錄其印體邊緣經過修整,并且印面有印泥殘跡,或為當時的曾用之器。對于這些陶質印章的用途現在有三個觀點:一、羅福頤先生認為是歷史慣例的殉葬之用;二、孫慰祖先生認為是官印缺位時的代用品;三、程義先生認為是辟邪物品或鎮宅之物。關于此三種觀點的正確與否還有待出土文物資料的考證和下一步的研究。但作為陶瓷印章,在唐代同樣填補了金屬印之外的空白,是與金屬印同時存在的。作為官印其用途待考。但作為其屬性與歷史價值同等重要。

五、宋元明清陶瓷印

自唐以來,官私收藏書畫的風氣漸盛,所有者的鑒賞專用印記開始出現。唐玄宗李隆基曾在書畫上鈐有他的“開元”印記。后世接踵效仿,這也是帝王導向。至五代,兩宋鑒藏印記的使用風氣漸為流行。宋更是重文輕武的朝代。宋代金石之學興起,收藏、鑒識古印和集輯璽印譜錄的活動使一些上層文人對于璽印的審美眼光大為開闊,同時也提升了自身用印的格調。個人審美的情趣,表現欲望得以在作品中自由表達,治印成為部分文人的一項追求。印材的選擇(石質、銅、玉料、晶、象牙、陶、瓷等)也相應地進入創作主體的選擇范圍。陶瓷印又有其獨特的審美,造型的隨意性與釉料的豐富性,給文人篆刻家帶來新的趣味。

圖8

圖9

圖10

印文朝代材質著錄或出處悟已往之不諫宋代琉璃印《陜西新出土古代璽印》沙隨程迥南宋白瓷澳門珍秦齋藏《珍秦齋藏歷代璽印精品集》佛法僧寶南宋青瓷澳門珍秦齋藏《珍秦齋藏印.漢魏晉唐宋元篇》拾芳南宋瓷質《珍秦齋藏印.漢魏晉唐宋元篇》王押元青瓷《唐宋元私印押記集存》《元青瓷押印選》55方元青瓷《中國書法》2012.11總第235期著録徐乾學明白瓷《印材收藏》弄月明白瓷《印材收藏》卜遠私印清紫砂《中國印章歷史與藝術》米漢雯印清瓷御賜朗吟閣寶清青花伊秉綬印清陶印《印材收藏》柯山野叟南宋瓷《印材收藏》平安書簡瓷北極驅邪雷院金陶《張》押印金元陶曹典重印宋瓷未之思也宋瓷雁足宋瓷信物同至宋瓷《印材收藏》龍北宋瓷印鼻鈕樂善堂清青花蝙蝠鈕《印材收藏》吳趨清瓷朱文《風齋藏南宋瓷印》(一百五十六件)南宋瓷《風齋藏南宋瓷印》皇四子和碩雍親王章清瓷白文樹齋黃爵滋印清紫砂朱文白文錢坫清瓷白文折枝籠鳥雙獸楊宗保清陶質肖形

1.陶瓷印功用的轉變

瓷業歷史悠久的景德鎮,在南宋至元代持續制作青白瓷的私印,品類包括藏書印、名號印、姓氏押記、閑章等等,《風齋藏南宋瓷印》156件中大部分印章是由模抑壓制作而成。同一內容的印章為數不少,或為印模(指白文印章)或為日常風俗使用之印章,這說明陶瓷印的制作在當地形成了商業形態。其功用也分為書信用印、憑信用印、姓氏押印、文房用印、佛道用印和圖像吉語印等。

民間使用木印在北宋時期曾被推廣。“宋真宗大中祥符五年(1012年)詔令‘諸寺觀及士庶之家所用私記,今后并方一寸,雕木為文,不得私鑄(《宋史.輿服志》)。’”[6](P289)詔令顯示只是限制一般士庶民私鑄銅印,并沒有產生持久的效果,但提倡用木質印,是具有積極的社會影響的。由宋代連年戰爭官員更替較快,又有專門的鑄鑿機構北宋的“少府監”南宋時為“文思院”。元代建立之初,仿照了金人舊俗,在禮部設置專門的鑄印機構,明代正式成立了鑄印局,至清代沿用。宋代金石學興起,文人士大夫把精力投入到文學創作和學術研究中來。文人士大夫用印的品類也逐漸擴大,傳統的晶、玉、銅鐵等印材制作不便、尋求便利簡約的印材是必然趨勢。他們也需要找到替代金屬印材的新材料,再加之文人士大夫也需要一定數量的文房用印、鑒賞印、吉語印、佛教與道教用印,除金屬外的其他易于鐫刻材料得到發展和專門制作的陶瓷印章也就出現了。

2.出現專業陶瓷印人

筆者認為,專業陶工的加入,他們既是優秀的陶器制造者,也是篆刻的參與者。他們利用職業之便制作陶瓷印章。“吳門丹泉周子能燒陶印,以堊土刻印文可辟邪、龜、象、連環瓦紐,皆由火范而成,色如白定而文亦古。”明朝印人周丹泉,明朝隆慶,萬歷年間制瓷名手,非常善于燒制陶印。明清制作紫砂印成為江南文人的樂趣,文人制印風氣日盛,上海博物館藏顧聽“卜遠私印”是現存最早的名家紫砂印作品。顧聽(明末清初),精六書,能篆刻;有《顧元方印譜》,其能制晶、玉、金、石等。同時還有印人吳趨、葛潛,均有陶瓷印傳世。

從晚明以來,篆刻成為一種獨立的藝術欣賞對象,已經不再是附庸書畫的角色,篆刻印譜應運而生。收藏篆刻印石也成為新的風氣。

如果說陶工的加入與陶瓷印章的創作是豐富了篆刻藝術材質的多元化,不如說是迎合了文人士大夫的審美需求,因此陶瓷印成為文人篆刻創作的重要材質。清沈德潛《題飛鴻堂印譜》云“秦漢印章有官爵印,有私印,無有取嘉言俊語為印記者。其印之質,有金,有玉,有銀,有銅,無牙、瓷與石,取易於雕刻把玩者。至元代吾子行、趙子昂諸人出,取牙於象,取瓷於江西,取石於閩、浙。名氏外兼臚名、韻語,別成一格,聲華并著。”[7](P1330)“瓷”成為了治印的新材料。印章藝術從工匠的手里解放出來,在元代文人的筆下,已經完全注釋著老莊思想的傳統文人色彩。

民國以來,有印人潘稚亮(1881-1943),江蘇宜興蜀山鎮人,著名金石書法家。潘稚亮《借花室印存》《小諸葛印稿》載有幾方紫砂印,清雅絕倫。一生為徐悲鴻治印達40余方,有不少為紫砂陶印。趙古泥刻有瓷印“嘎沙鴉巴”一枚,丁吉甫刻有“貫月虹舫”紫砂印章一方,王福庵可自用印“麋研齋”一方,還為弘一法師刻有“息翁”有格朱文印。陸儼少有自用龍鈕瓷印“就新之居”一方。

結語

印章材料的引發了印章藝術的革命。由石料印章出現代替了金屬印章,在印石上篆刻成為主流。“古無瓷印,至唐宋之際始有用為私印者,其質類玉而較松粗,舊瓷印光澤古茂,以厚鋒利刃沖刺成文,別有一種渾樸之致。亦有先制泥堊,鐫成印文,然后入窯燒治者,然燒成后十有八九凹凸攲斜不中程式矣。好事者亦有以宜興之紫砂作印,亦頗可玩,然其病正與瓷印同。又朱砂之大塊者亦可作印,其性沉重,以朱砂印泥抑之,神采鮮明可喜。”[8](P54)可見鄧散木先生所述,瓷印之病處有兩方面;一、燒好后刻者,堅硬似玉,質地松粗,不夠細致,不能完全表現印稿效果。二、先刻后燒者,凹凸不平,攲斜變形較大,難以控制,失去原本面貌,鈐蓋很不方便,實用性降低。其中最主要的一條是工藝繁瑣,不易制作。明楊士修《印母》中言:“受刀者,玉為上,銅次之,瑪瑙、琥珀、寶石、磁燒又次之。”瓷燒后極不受刀,無法刻制,這也是其一種原因。

再就是“非雅器”之說。明代文震亨《長物志》中言:“以青田石瑩潔如玉,照之燦若燈輝者為雅。然古人實不重此。五金、牙、玉、水晶 、木、石皆可為之,惟陶印則斷不可用,即官、哥、青東等窯,皆非雅器也。古鏒金、鍍金、細錯金銀、商金、青綠金、玉、瑪瑙等印,篆刻精古,紐式奇巧者,皆當多蓄,以供鑒賞。”[9](P1335)由此可見“非雅器”之說影響陶瓷印成為主流,故藏家多不蓄。只能是文人偶爾涉及的材質了。于是晚明以后無人討論陶瓷印章,印譜之上更是難得一見。在清代陶瓷印章偶見收藏著述,治印在民間或者官方文人的積極參與篆刻藝術的創作,石質材料占據主流,名家刻治陶瓷印章者甚少。

古陶瓷印章的制作興衰與時代物質生產的條件存在一定關系,在篆刻史上是重要不可缺少的。最早的印章行為,不論是印章本身還是鈐蓋下來的封泥、印記陶文,都是在泥巴上完成的。其作為始祖出現在歷史上。我們將鈐蓋在器皿上的印記或封泥,陶文、磚瓦文字等拓制或者用印泥鈐蓋出來所呈現的筆畫線條具有“陶”特有的趣味。其后陶作為銅、玉、石材的補充或代替的地位,但一直不能作為篆刻創作的主流材質,這有其歷史原因。但作為篆刻創作的一種材質和門類、所以把“陶印”和”“瓷印”統稱為“陶瓷印”。只有不斷的對歷代陶瓷印遺跡進行整理和收集才能有利于陶瓷印藝術創作的研究與發展。

[1][2]黃惇.中國印論類編(上編)[M].北京:榮寶齋出版社,2010.

[3]李零.新編全本季木藏陶[M].北京:中華書局,1998.

[4][5]吳式芬,陳介祺.封泥考略[M].杭州: 浙江人民美術出版社,2013.

[6]孫慰祖.中國印章歷史與藝術[M].北京:外文出版社,2010.

[7][8][9]黃惇.中國印論類編(下編)[M].北京:榮寶齋出版社,2010.

(責任編輯:劉德卿)

10.3969/j.issn.1002-2236.2017.03.011

2016-10-01

劉佃坤,男,山東藝術學院美術學院教師。

J120.9

A

1002-2236(2017)03-0054-06