固含量對豬糞中溫厭氧發酵產沼氣及其動力學研究

范 超,劉 偉,蘇小紅,王 欣

(1.黑龍江省能源環境研究院,哈爾濱 150027; 2.黑龍江省科學院科技孵化中心,哈爾濱 150090)

?

固含量對豬糞中溫厭氧發酵產沼氣及其動力學研究

范 超1,2,劉 偉1,2,蘇小紅1,2,王 欣1,2

(1.黑龍江省能源環境研究院,哈爾濱 150027; 2.黑龍江省科學院科技孵化中心,哈爾濱 150090)

以豬糞作為發酵原料,接種量為30%,中溫35 ℃條件下考察不同固含量對厭氧發酵產氣量的影響情況,同時建立其動力學模型。研究結果表明,三組實驗產氣趨勢總體相似,都在第13 d和第22 d左右分別出現產氣高峰,但從積累產氣量來看,總固體含量(TS)為6%的條件下總產氣量最高為7 179 mL。利用發酵動力學進一步分析,發現可以將厭氧發酵過程分兩個時間段(每15 d一段)進行擬合,所得線性方程的相關系數R2大部分高于 0.90,方程描述結果與試驗數據比較接近。說明Cheynoweth方程可以描述豬糞產甲烷的規律,研究數據能為以豬糞為原料的厭氧發酵工程上的應用奠定理論基礎。

固含量;豬糞;厭氧發酵;沼氣;動力學模型

我國每年有大量的農村有機廢棄物產生,主要包括作物秸稈及畜禽糞便兩大類[1]。厭氧消化技術可以利用以上有機廢棄物為發酵原料,通過微生物作用將其轉化為可替代傳統能源的可再生能源——沼氣。倡導厭氧發酵技術并建設沼氣工程,不僅可以減少農村有機廢棄物帶來的環境污染,還可以實現能源與資源的循環利用[2]。我國每年豬糞的產生量達到了2.7億t,如果由其任意排放到環境中,不但浪費了資源,也污染了環境[3]。在低固體含量的大型沼氣工程中,其總固體含量(TS)一般為4%~10%,具有啟動快、進出料方便等優點;一些研究人員利用批式實驗研究了溫度對畜禽糞便厭氧發酵過程的影響,發現中溫對畜禽糞便的發酵有明顯的優勢。

因此,本研究考察在中溫(35±1 ℃)條件下,不同固體含量與厭氧發酵產氣量的關系,并利用方程建立動力學模型,對豬糞產甲烷潛力進行評估,以期為以豬糞為原料的大型沼氣工程提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 材料

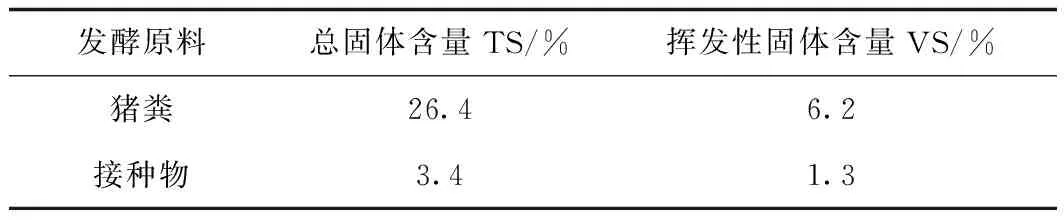

發酵原料為新鮮豬糞,取自伊春格潤公司的養殖場;接種物為牛糞在厭氧發酵后的消化物。通過對厭氧發酵兩種底物的基本理化性質進行分析,結果見表 1。

表1 厭氧發酵原料的基本理化性質Tab.1 Basic physical and chemical properties of anaerobic digestion raw materials

1.2 設備與儀器

實驗裝置采用1 000 mL 廣口瓶作為厭氧發酵的反應容器,置于恒溫水浴鍋中,溫度控制在35±1 ℃。發酵過程中產生氣體透過導氣管進入裝有水的集氣瓶中,排水法收集。

試驗儀器包括恒溫干燥箱、箱式電阻爐、電子天平、恒溫水浴鍋。

1.3 試驗方案

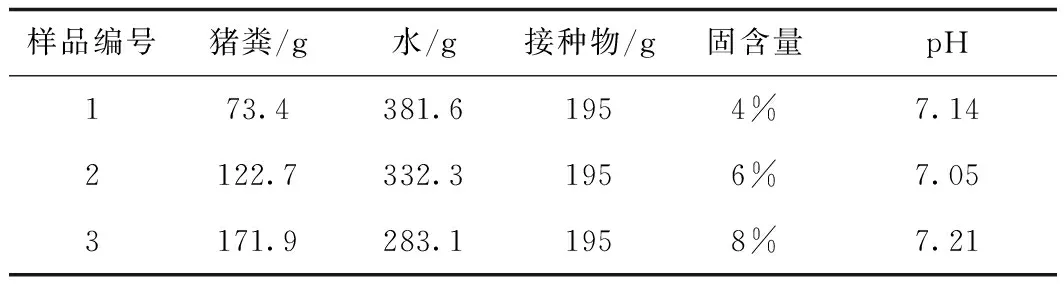

試驗以豬糞作為發酵原料,接種量為30%。發酵物總重均為650 g,總固體含量選取4%、6%和8%,分別考察發酵溫度為中溫(35±1 ℃)條件下的產沼氣情況和酸堿值(pH)。各組試驗的發酵物料配比組成見表2。每組試驗設3個平行,物料發酵30 d,每天測量氣體產量,每5 d測定pH值。

1.4 測定方法

第一,總固體含量(TS)和揮發性固體(VS)含量[4]:采用烘干法測TS,取適量樣品放置于烘箱中,在 105 ℃下烘干至恒重,稱重。取適量烘干至恒重的樣品置于馬弗爐中,放在 600 ℃灼燒 2 h。將樣品取出放入干燥箱中冷卻至室溫,稱重,計算 VS。

第二,酸堿值利用酸度計(pHS-3C)進行測定。

第三,產氣量采用排水集氣法測定。

表2 發酵物料組成Tab.2 Composition of anaerobic digestion raw materials

2 結果與分析

2.1 不同總固體含量(TS)下產氣情況

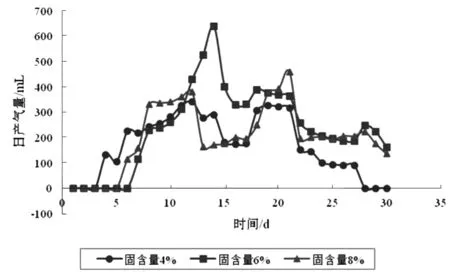

不同總固體含量條件下產氣情況如圖1。

圖1 不同總固體含量下的日產沼氣量Fig.1 Yield of biogas per day at different total solid content

從圖1可以看出,TS含量不同的三組樣品日產沼氣量的變化規律相似,都出現兩個產氣峰。TS為4%、6%和8%在發酵13 d、14 d和12 d分別出現第一個產氣高峰,隨后立即下降,隨著發酵時間的增加,從第18 d到第22 d各組均出現第二個產氣高峰,隨后逐漸下降。當達到第一個產氣高峰時,隨著豬糞中有機物的加速分解,有機酸的積累增加,酸性環境不利于產甲烷菌生長,導致沼氣產量下降。通過對發酵料液的酸堿值測定(15 d的pH值為6.5)驗證了上述觀點。隨著發酵的進行,有機酸又被甲烷菌逐漸利用,產生沼氣,出現第二個產氣高峰,隨后由于有機質的逐漸消耗,致使產氣量逐漸下降。從圖1還可以看出TS為4%的實驗組啟動最快,原因是其含水量高、傳質快,同樣發酵結束最早,原因是其總固體含量低,過早被微生物利用。TS為6%的實驗組產氣高峰遠遠高于其他兩組,可以為沼氣工程的建設和應用提供理論依據。

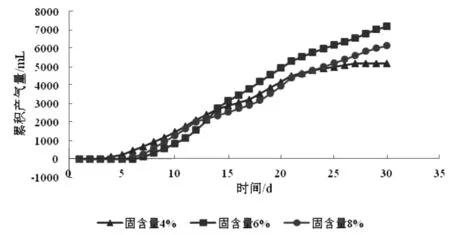

試驗進行30 d 的累積產沼氣數據如圖 2 所示。

圖2 不同總固體含量下累積產沼氣量Fig.2 Cumulative yield of biogas at different total solid content

從圖2可以看出,試驗條件TS為4%時的累積產沼氣量在第14 d左右開始出現上升趨勢減緩的情況,至第17 d 左右又呈直線上升,至第22 d后趨于平緩,27 d后沒有再產氣;試驗條件TS為6%時累積產沼氣量在第14 d后開始減緩,至第22 d持續上升,但上升的趨勢不如14 d之前幅度大;試驗條件TS為8%時的累積產沼氣量在第14 d左右累積速度減慢,至18 d 左右再次大幅增加,第22 d 后上升趨勢又減弱,與TS為4%結果相似。同時,TS為6%條件下發酵的累積產氣量高于TS為8%和4%時的累積產氣量。這一現象的原因可能是TS含量越低,發酵系統內可以利用的有機物就越少,沼氣產量越低;而TS含量越高,體系中的有機酸也更易累積,從而抑制產甲烷菌的生長,導致產氣量降低。試驗結束時,4%總固體含量發酵的總產氣量為5 160 mL,6%總固體含量發酵的總產氣量為7 179 mL,8%總固體含量發酵的總產氣量為6 146 mL。

2.2 厭氧發酵的動力學模型

近年來,研究人員陸續進行了生物質厭氧產甲烷的動力學相關研究[5,6],他們發現在有機質厭氧發酵過程中甲烷的產生遵循一級動力學反應。1979年,Owen等人[7]首先提出了生化產甲烷潛力(Biochemical methane potential)分析方法,研究者在實際應用中加以修正。1993年,研究人員[8]提出了一種用于描述生物質厭氧消化產甲烷動力學的Cheynoweth方程[9],即

V=V∞(1-e-kt)

(1)

式中:V—產沼氣量(mL);V∞—總產沼氣量(mL);t—反應時間;k—反應速率常數。

將式(1)V=V∞(1-e-kt)兩邊分別取對數,可得到

(2)

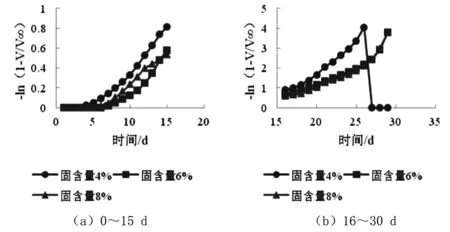

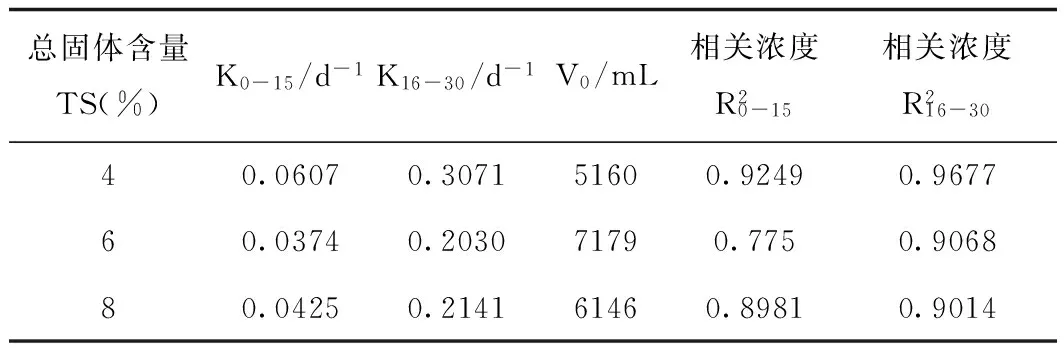

-ln(1-V/V∞)和反應時間t呈線性關系,以-ln(1-V/V∞)對反應時間t做圖得到線性方程,通過方程可得知速率常數k。在圖3中發現的產氣量累積會有兩次轉折的現象,將發酵過程分成每15 d一個階段共2部分進行擬合更為合理。對試驗數據進行計算,分別得到總固體含量差異條件下兩段產氣高峰的擬合曲線,如圖3所示。根據圖3所描述的線性方程,得到總固體含量差異在不同發酵時期動力學方程的相關參數,結果見表3。從表3可以看出,除TS為6%和8%低一階段之外相關系數均高于0.9,這可能是由于總固體質量越高,啟動階段時間越長,試驗前期一段時間沒有產氣。試驗數據表明,Cheynoweth 方程可以對豬糞在TS差異條件下的厭氧發酵產氣的情況進行描述。

圖3 -ln(1-V/V∞)和發酵時間t的關系Fig.3 Relation between -ln(1-V/V∞) and fermentation time

表3 厭氧發酵動力學模型參數Tab.3 Anaerobic fermentation dynamics model parameters

利用上述的豬糞厭氧消化產沼氣動力學方程,計算沼氣理論產量并與試驗產量的進行比較,結果如圖4所示。

從圖4可以看出,通過將厭氧發酵過程分為兩個部分(0~15 d 和16~30 d)分析,各階段得到不同的反應速率常數 k,利用方程描述的結果與實際累積值接近,在第一階段產氣高峰之后下降階段不符,實際結果會有一個下降的趨勢;另外一個原因是30 d結束時,6%和8%實驗組仍然產氣,適當延長試驗時間會與方程擬合度增加。

圖4 動力學模型模擬值與實驗值比較Fig.4 Comparison of simulation values and experimental values of kinetic model

3 結論

第一,總固體質量為4%、6%、8%的豬糞發酵底物,在中溫(35 ℃)條件下產氣規律基本一致,即在第13 d與第22 d左右分別出現產氣高峰。但通過試驗得到的累積產氣量的分析,得知總固體含量為6%的實驗組總產氣量最高為7 179 mL ,這一結果可能是由于固含量適中,微生物相對活躍,發酵系統內的有機酸積累適中被隨時消耗,促使產氣量升高。

第二,對厭氧發酵累積產氣量的分析發現,可以將厭氧發酵過程可分為0~15 d階段和16~30 d階段,利用方程對這兩個部分進行描述,所建線性方程的相關系數R2大多高于0.90,方程所描述的結果與試驗數據在第一次產氣高峰結束時不符。試驗數據表明,Cheynoweth 方程對豬糞在TS差異條件下厭氧發酵產氣情況的描述效果不理想。

[1] Raynal J,Delgenes J P,Moletta R. Two-phase anaerobic digestion of solid waste by a multiple liquefaction reactors process[J]. Bioresource Technology,1998,(65):97-103.

[2] Chynoweth D P,Owens J M,Legrand R. Renewable methane from anaerobic digestion of biomass[J]. Renewable Energy,2001,(22):1-8.

[3] Alberto Vergara—Fernandeza,Gisela Vargas,Nelson Alarcon,et a1. Evaluation of marine algae as a source of biogas in a two-stage anaerobic reactor system[J]. Biomass and Bioenergy,2008,(32):338-344.

[4] 蘇有勇.沼氣發酵檢測技術[M].北京:冶金工業出版社,2011.

[5] 王壽權,嚴群,阮文權,等.藍藻豬糞共發酵產沼氣及動力學研究[J].食品與生物技術報,2008,27(5):108-112.

[6] 付彥凱,冷云偉,李浩,等.醬油渣沼氣發酵潛力研究[J].中國釀造,2010,(12):142-144.

[7] 蒲貴兵,甄衛東,張記市,等.城市生活垃圾厭氧消化中甲烷產量的生物動力學研究[J].化學與生物工程,2007,24(7):55-59.

[8] Chynoweth DP. Biochemical methane potential of biomass and waste feedstocks[J]. Biomass and Bloenergy,1993,5(1):95-111.

[9] 丁琨,田光亮,蘇有勇,等. 烤煙秸稈厭氧發酵產沼氣的動力學研究[J].農機化研究,2013,(02):217-220.

The study of solid content in medium temperature anaerobic fermentation and its dynamic research in pig manure

FAN Chao1,2, LIU Wei1,2, SU Xiao-hong1,2, WANG Xin1,2

(1.Energy and Environmental Research Institute of Heilongjiang Province, Harbin 150027, China;2.Science and Technology Incubation Center, Heilongjiang Academy of Sciences, Harbin 150090, China)

A laboratory-scale study was performed on the batch anaerobic digestion of pig manure with 30% inoculation quantity. The results showed that the three sets of experimental gas laws were basically the same, both at the peak of the 13d and the 22d. The optimum proportional of pig manure was in the condition of 6% solid content, and the highest biogas production (TS) was achieved 7 179mL. The study of fermentation dynamics found that the anaerobic fermentation process can be matched in two phases (each phase for 15d). The correlation coefficients R2 of the model are more than 0.90, and the fitting results are closer to the experimental data. The results of the study can provide theoretical basis for the application of pig manure in anaerobic fermentation.

Biogas; Pig manure; Anaerobic fermentation; Methane; Dynamic model

ln(1-V/V∞)=-kt

2017-02-24

范超(1990-),女,理學碩士,研究實習員。

王欣(1979-),男,工學碩士,副研究員。

S216.4

A

1674-8646(2017)08-0007-03