普通高中“學術型教師”的專業屬性及教育使命

王一軍

·觀察·

普通高中“學術型教師”的專業屬性及教育使命

王一軍

教師廣泛的學術實踐最終生成“學術型教師”這一特定教師類型,學術型教師是對教師專業發展達到最高階段后素質特征的一種描述,是指那部分被稱為專家的教師。普通高中天然的學術性追求決定了學術型教師特定的專業屬性,即學科應用水平與教學研究水平的統一、學校學術品質與教師學術品質的統一、學生學術發展與教師學術發展的統一。作為學校的專業領導者,普通高中學術型教師須擔負起內生知識分子品質、創新學科教學知識、豐富高中學術文化的教育使命。

普通高中;學術型教師;知識分子;學科教學知識;學術文化

教師工作的知識性格并不代表所有教師都要有學術追求。就“學術”的日常意義來說,是指“有系統的、較專門的學問”,做學問的人我們一般稱為“學者”,當一個學者在學術上有自成系統的主張、理論時,我們便說他創立了自己的“學說”。很顯然,教師如果都是學者,必將不屑于做那些具體的教育事務,恰恰是這些具體的教育事務成為教師工作的主要內容。更不能指望每一個教師都建立自己的學說,真是那樣,教育就成了形而上的理論而不再是實實在在的社會實踐行為。另一個事實是,教師群體客觀上存在分層,總有那么少部分教師不知疲倦地追尋教育理想,能夠結合前人的知識積累生產新的教育知識,努力達成卓越的教育實踐,“學術型教師”的符號屬于他們。需要強調的是,那些不能潛心教育實踐而只會舞文弄墨、夸夸其談的教師,與“學術型教師”并不沾邊。教育階段不同,學術型教師的專業性質也有差異,普通高中學術型教師有自身的專業屬性和教育使命。

一、教師學術與學術型教師

教師并非具有天然的學術使命。古代教師是少數占有知識的群體,他們也著書立說,兼具學者身份,但學術并非作為教師的職責。韓愈講教師三件事:傳道、授業、解惑。“傳道”是傳播知識而非生產知識,“授業”不外是幫助學生做好生涯規劃,“解惑”大體上是與學生一起討論學業或生命問題。教師與學術產生內在聯系當是教育文化轉型的結果。教育所傳播的科學知識由確定性轉向多元性,教育目標由知識中心轉向學生發展中心,教育實踐也因此變得復雜和專業,教育的成功依賴于對教育過程的研究,教師工作便有了學術性。

教師學術的專業內涵不是自明的。政治有學術,經濟有學術,教育有學術。教師的學術不等于教育的學術,教育領域專門有一部分人從事學術研究工作,與他們相比,教師的主要工作是教書育人。教師的知識涉及兩個維度,一是所教學科的知識,二是教學的知識,據此,美國學者博耶(E.L.Boyer)在論及大學教授的工作時指出:“教授的工作可以認為有四個不同而又相互重疊的功能。這就是:發現的學術水平;綜合的學術水平;運用的學術水平;教學的學術水平。”[1]中小學教師與大學教授不同,科研不是他們的主要工作,學術不涉及學科知識的發現、綜合,學科知識運用的研究也不是常態,主要是對“教書育人”工作展開的行動研究,屬于教學的學術,與從事教育學研究工作的學者不同,教師學術主要是基于教學行動的學術,是附載于具體“教書育人”實踐的學問。

學術型教師是對教師專業發展水平最高階段的一種描述。面對復雜的教育問題,教師在尋求教育藝術與教育質量的過程中,需要通過研究的方式展開,在研究中對教育知識有所發現、創造、運用,有認識、有變革、有總結,教師學術就發生了。教師有學術行為不等于他就是一位學術型教師,只有當他教育實踐水平達到精熟、不滿足于已有的認知和經驗、試圖尋找新的理論并以此為依據建構新實踐的時候,學術成為他的專業性格和生活方式,他的教育實踐以學術為底色并散發研究芬芳,他通過知識的自我生產給教育實踐不斷帶來沖擊,他才能稱得上是學術型教師。這是一種教師類型,是教師專業發展到頂峰時的形象描述。

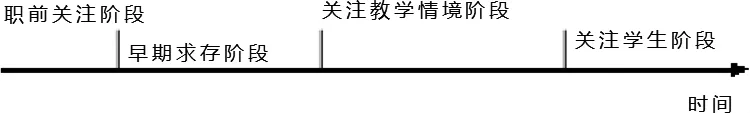

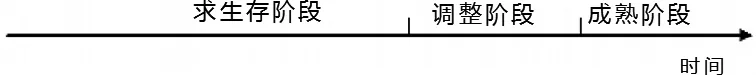

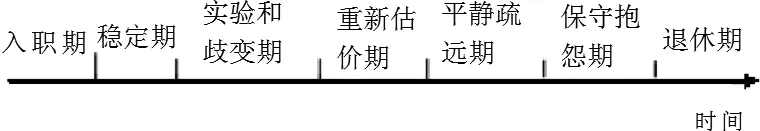

不同時期對教師成長過程的認知,都在闡明教師專業發展是分階段的,呈現出由低水平向高水平漸進的過程。在每一個專業發展階段,教師有不同的專業行為特征,在一個教師身上這種階段性是不可超越的,對于那些智慧超人的教師來說,在低級專業階段發展得可能更快一些。各種不同的教師發展研究從教師所關注的問題、生命周期、心理成熟以及社會互動等不同著眼點出發,對教師個體專業發展進行了不同的階段性描述。如傅勒(F.Fuller)的教師關注階段論、伯頓(P.Burden)的教師發展階段論、休伯曼(M.Huberman)的教師職業周期主題模式等。這些描述可以分別用下圖表示[2]:

傅勒教師關注階段論——

伯頓教師發展階段論——

休伯曼教師職業周期主題模式——

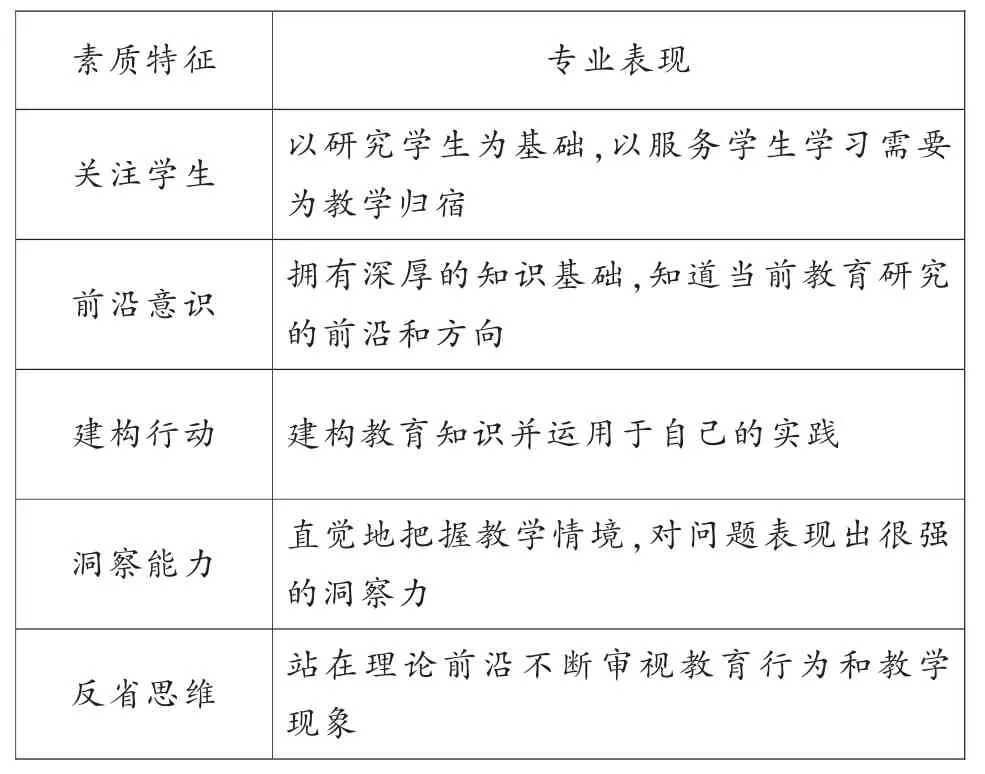

在傅勒看來,當教師專業發展趨向成熟時,他的注意力開始集中于 “關注學生(concerns about students)”。真正地關懷學生,意味著教師開始研究每一個學生學習的實際需求,他的教學開始依賴于對學生的研究。伯頓在綜合俄亥俄州立大學的學者們研究成果基礎上,提出了教師發展的三個階段論。在他看來,“成熟階段(mature stage)”表現為教師在進入第五年或五年以上的教學時間之后,能夠不斷地追求并嘗試新的方法,且更能關心學生,更能配合學生的需求,即比較關心師生之間的關系與交流。在此階段的教師發現自己已逐漸獲得專業見解,并能處理大多數可能發生的新情況。休伯曼從正反兩方面描述了教師專業達到成熟時的可能表現。一方面是進入“實驗和歧變期”。教師大約從入職第七年到第二十五年這樣一個階段,表現出較大的差異。有的教師試圖尋求新的發展和接受新的挑戰,試圖嘗試新的教學方法。而有的教師則出現另一情形即進入“重新估價期”。在許多情況下,教師不經過實驗和歧變期,而是代之以自我懷疑和重新估價,嚴重者可表現為職業生涯道路中的一場“危機”。年復一年單調、乏味的課堂生活,或者連續不斷的改革后令人失望的結果都會引發危機。從休伯曼的研究可知,并不是所有的教師都能自然地達到專業發展的高峰,只有少數“尋求新的發展和接受新的挑戰”的教師,他們勇于探索和實驗,才最終實現自身超越,成為教育實踐領域的學者。學術型教師就是指在教師群體中被稱專家的那部分教師。綜合各種有關成熟后教師專業行為的分析,可用下表來描述“學術型教師”的專業特征:

素質特征 專業表現關注學生 以研究學生為基礎,以服務學生學習需要為教學歸宿前沿意識 擁有深厚的知識基礎,知道當前教育研究的前沿和方向建構行動 建構教育知識并運用于自己的實踐洞察能力 直覺地把握教學情境,對問題表現出很強的洞察力反省思維 站在理論前沿不斷審視教育行為和教學現象

學術型教師的素質特征和專業表現集中體現于他們批判的思維品質、建構的專業習慣以及創新的文化性格,研究既是他們的工作方式也是他們的生活方式。正因如此,“學術型教師”成為教師專業發展的理想圖式。

二、普通高中學術型教師的專業屬性

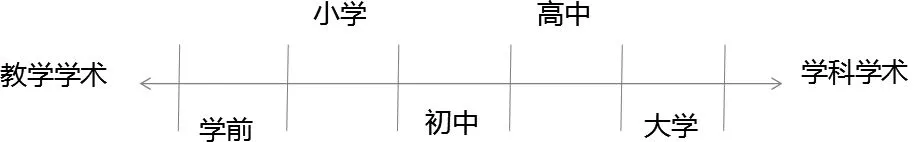

不同教育階段教師有不同的學術追求。沿著學前教育、小學教育、初中教育、普通高中教育、大學教育這一進路,學科性逐步增強、學生自主學習能力不斷提高,教育性有不斷減弱的趨勢。可以做出判斷的是,在以知識為中心的教育模式中,隨著學段的上升,教師學科知識運用的學術要求不斷提高,教學的學術要求則不斷降低。不過在教育普及化時代,由于學生需求的多樣性,教學的學術要求在每一個階段都很重要,只是在具體實踐中存在諸多認識上的差距。基于實踐的現狀,不同教育階段教師的學術目標可用下圖表示:

上圖清楚地表明,普通高中階段教師的學科研究占重要地位,但有關教學的學術同樣不可輕視。就大學教師學術來說,學術探尋是大學教師的基本職能,主要方向是對學科知識的發現、綜合與運用;與之相比,普通高中教師學術在學科層面重在將學科知識轉化為課程,以推動學生更有價值的學習。在這個意義上,高中教師的學科學術與教學學術是一體的。從階段教育特點來看,普通高中學術型教師的專業屬性可概括為以下三點:

一是學科應用水平與教學研究水平相統一。普通高中階段課程的學科性很強,主要功能是傳播知識而不是發現知識,教師在學科上的研究重點,主要是在浩如煙海的知識領域選擇學生需要學習的知識,并將這些學科知識進行結構轉化和心理轉化以適應學生的實際學習。這種研究是教學視野中的學科知識應用研究,在此基礎上,教師進一步研究教學設計方案、探討知識呈現方式、改進課堂教學模式,尋求教學過程的優化與創新,教學研究全面展開。學科研究的核心是教什么,教學研究的核心是怎么教,二者一體化進行。

二是學校學術品質與教師學術品質相統一。我國高中階段教育采用雙向分流制,大約一半學生進入普通高中學習,約一半學生進入中等職業學校學習。前者著眼于學生的學術性發展,后者注重學生的職業性發展。在發達國家中等教育的整體格局中,類似我國的普通高中也叫學術型高中,主要指學校教育內容是學術性的,學生發展表現為一般的學科知識習得和學術能力培養。既然是學術型高中,自然有一些共同的學術追求,如注重學科建設、銜接大學課程、培養學生學科特長、重視學術性課程開發等。這些方面的學術水平是學校學術品質的重要表征,作為普通高中的學術型教師也以這些學術追求為導向,并通過自身的學術研究促進學校學術品質的提升。學校學術品質與教師學術品質是雙向建構的關系。

三是學生學術發展與教師學術發展相統一。服務學生的學術發展是學術型高中的基本職責。學生的學術發展重在培養學生的批判思維品質、問題探究能力、學科知識理解與綜合運用能力以及創新思考的習慣,所有這些都是建立在全面掌握學科知識基礎之上的。學生學術發展一方面由教師直接指導,另一重要路徑是與教師組成科研項目共同體,在探究中積累學術體驗。教育實踐決定了教師學術發展取向有二:一是通過學術發展深化對課程與教學的認知,確保課程與教學的質量;二是介入學生的學術體驗,幫助學生提升學術能力。普通高中學術型教師的學術活動總是服務于實際教學,服務于學生的學術性學習,教學與學術的一體性決定了師生學術發展的互動性。

三、普通高中學術型教師的教育使命

學術型高中對所有教師的專業發展都有明確的學術要求,但真正成為學術型教師的仍然是少數。在一所學校的教師群體中,這部分教師就當然成為專業領導者,肩負起推動學校學術健康發展的教育使命,具體表現在以下幾個方面。

其一,內生知識分子品格。在批判教育學的代表人物之一亨利·A.吉魯的觀念中,“知識分子能夠在對立性公共領域內為個體和群體賦予權能而發揮重要的作用”[3],而專業化則把知識分子與其他公共領域完全隔離開來,使其批判不再可能。他主張教師應該成為“轉化性知識分子”,“所謂的轉化性知識分子,能夠出現在許許多多的群體中,與這些群體一起抵制那種令人窒息的知識和實踐。他們能夠為那樣一些群體提供道德、政治和教育的領導能力,他們把關于壓迫現狀的轉化性批判作為自己行動的出發點”[4]。他認為這種知識分子要在國家機構內討生活,盡管這種機構在生產支配性文化的過程中發揮著根本作用,作為知識分子仍然要通過給學生提供種種形式的對立性話語和批判性社會實踐來發揮政治作用,“轉化性知識分子必須積極投身于鼓勵他們在社會關系的生產和合法化過程中發揮批判性作用的活動中去”[5],以達成自身的公共使命。我國當代普通高中教師缺失的正是這種知識分子的品質,致使普通高中教師僅滿足于充當升學的工具。對于學術型教師來說需要呼喚知識分子品質的回歸。

其二,創新學科教學知識。美國學者舒爾曼(Lee S.Shulman)認為,學科教學知識(PCK)是教師重要的知識基礎類型,具體指教師所特有的關于學科內容和教學法的結合物,是教師自己的有關專業理解的特定形式。[6]在他看來,學科教學知識把教學的內容和教學法整合起來,幫助我們理解特定的主題、問題或者問題在教學中是如何被組織、表征和呈現的,以適應不同學習者的多樣的需求和能力。“學科教學知識”的提出,賦予教學一種新的意義,即意味著以一種最有利于學生學習的方式掌握學科知識,意味著教師的學術重點之一是將自己所理解的學科知識轉換成與學生的多種能力、興趣與背景相關聯的知識形態。學術型教師要擔負起創新學科教學知識的責任,以引領廣大教師走進高中學生心靈,將學科知識轉化為學生的學術素養。

其三,豐富高中學術文化。學術型高中需要建構鮮明的學術文化,如汪懋祖時代的蘇州中學,他給蘇州中學取英文校名為“Soochow Academy”,可見汪先生的視野和重視學術的情懷。他立志要辦一所比肩歐美一流高中又能光大中國學術傳統的學府,專門從東南一帶網羅了一批頗有名望的學者或名校出身的人才來為他主持各科教學,因此蘇州中學教師出版大量專著、譯著及教材成果。學術型教師是建構學校學術文化的主體。一要堅守學術型高中教育理念,以學術育人,堅持學生素養為中心,培養學生持續發展的學習能力;二要加大校本課程開發力度,以課程開發整合學科與教學學術,創新學校文化形態;三要探索多元的教學模式,形成校本的教學知識體系;四是拓展學術視野,引進國際前沿教育文化,弘揚中國優秀傳統文化,實現校內多種教育文化融合。

【注釋】

[1]歐內斯特·博耶.學術水平反思:教授工作的重點領域[M]∥呂達,周滿生.當代外國教育改革著名文獻:美國卷第三冊.北京:人民教育出版社,2004:18.

[2]蘇尚鋒.時間性:教師發展研究的基本關懷[J].比較教育研究,2008(3):47-48.

[3][4][5]亨利·A.吉魯.教師作為知識分子——邁向批判教育學[M].朱紅文,譯.北京:教育科學出版社,2008:182-183,181,182.

[6]舒爾曼.實踐智慧:論教學、學習和學會教學[M].王艷玲,等,譯.上海:華東師范大學出版社,2014:155.

G451

A

1005-6009(2017)46-0007-04

王一軍,南京師范大學(南京,210097)教育科學學院教授,博士;主要研究方向為基礎教育、教育學原理。