回漢聚居區土地利用變化對比分析

賈科利,李 群,何 杰

(1.寧夏大學 資源環境學院,寧夏 銀川 750021)

回漢聚居區土地利用變化對比分析

賈科利1,李 群1,何 杰1

(1.寧夏大學 資源環境學院,寧夏 銀川 750021)

利用1978~2015年Landsat數據,以寧夏鹽池縣和同心縣為例,對回漢聚居區近40 a土地利用變化時空特征進行了對比分析。結果表明,①鹽池、同心兩縣耕地、林地面積總體呈增長態勢,鹽池縣耕地、林地面積分別增加了5.18×104hm2和6.67×104hm2,同心縣耕地、林地面積分別增加了2.66×104hm2和3.28×104hm2。兩縣草地面積以1987年為轉折點,之前大幅減少,而后持續增加。②同心縣土地利用程度指數高于鹽池縣,均呈增大趨勢。1978~1996年,鹽池縣土地利用集中化程度高于同心縣,而2007~2015年,同心縣土地利用集中化程度超過了鹽池縣,土地利用類型主要集中于草地、耕地和林地,呈現以農牧為主的土地利用格局。③兩縣土地利用信息熵均呈上升趨勢,表明土地系統的有序化程度逐步降低。

土地利用;對比分析;鹽池縣;同心縣

1995年,國際地圈—生物圈計劃和全球環境變化中的人文領域計劃將土地利用變化的案例比較研究列為其重點研究領域之一[1-2],強調要加強不同歷史背景、不同地理單元LUCC過程中人文因素區域差異研究[3]。國際地理聯合會LUCC研究組也將區域對比研究作為其研究計劃的重點目標之一,并認為對比研究可以極大地深化對LUCC歷史過程與驅動機制的科學認識[3-8]。通過案例比較,可以分析影響土地使用者或管理者改變土地利用和管理方式的主要驅動因子,對建立區域性的土地利用/覆被變化經驗模型具有重要意義。寧夏回族自治區的同心縣和鹽池縣擁有相似的自然地理條件,但分屬回族、漢族聚居區。同心縣回族人口占全縣總人口的88.87%,鹽池縣漢族人口占全縣總人口的97.11%,這為進行回漢聚居區土地利用變化對比研究提供了有利條件。鑒于此,以鹽池縣和同心縣為研究對象,本文對比了兩縣的土地利用結構、土地利用程度及其變化特征,揭示了兩縣在不同時期社會發展歷程下土地利用變化時空特征差異。

1 研究區概況

鹽池縣和同心縣分別位于寧夏回族自治區東部和中部,土地面積分別為8 377.06 km2和5 666.7 km2。兩縣相鄰,地貌為由鄂爾多斯緩坡丘陵向黃土丘陵的過渡帶。兩縣地處干旱半干旱溫帶大陸性氣候區,干旱少雨,蒸發大,冬春季節風大沙多,植被類型從干草原向荒漠草原過渡。農業生產以牧業為主,農、林、副業相結合,是典型的農牧交錯區。2014年,鹽池縣總人口為17.23萬人,國內生產總值為56.35萬元,農村居民人均可支配收入為6 975元;同心縣總人口為32.41萬人,國內生產總值為44.2億元,農村居民人均可支配收入為6 123元。

2 數據來源與研究方法

2.1 數據來源

采用1978年MSS,1987年、1996年、2007年TM/ ETM和2015年Landsat8 OLI遙感影像數據,數據來源于中國科學院計算機網絡信息中心地理空間數據云平臺(http://www.gscloud.cn/)。所選影像成像時間均為6~8月,且已經過輻射校正和幾何粗校正。波段合成除2015年影像用5(R)、4(G)、3(B)波段合成假彩色影像外,其他時期均采用4(R)、3(G)、2(B)波段合成假彩色影像。采用二次多項式對影像進行配準,配準誤差小于1個像元,滿足精度要求。對經過校正的數字影像進行拼接、分割和融合;結合野外實測資料,建立解譯標志,并采用人機交互解譯方式提取不同時期土地利用信息。

2.2 研究方法

2.2.1 土地利用指數模型

采用綜合土地利用動態度模型、土地利用綜合程度指數模型綜合反映土地利用變化的劇烈程度和各類型間的轉化速率,體現土地利用的廣度和深度,其計算方法見文獻[9]。

2.2.2 集中化指數模型

根據洛倫茲曲線原理,分別計算不同土地類型占土地總面積的百分比,并按由大到小順序排列,然后計算累計百分比,以土地類型代碼為橫坐標,累計百分比為縱坐標繪制曲線。

2.2.3 土地利用信息熵

觀察兩組血液流變學、患者滿意度。患者滿意度采取我院自制問卷調查,主要分為三個等級——十分滿意、基本滿意、不滿意,十分滿意+基本滿意=總滿意概率。

土地利用的空間結構特征用信息熵來測度,可反映區域土地利用結構的有序化程度。其計算模型見文獻[10]。

3 研究結果與分析

3.1 土地利用變化的總體特征

由表1可知,1978~2015年鹽池、同心兩縣土地利用均發生了較大變化,隨時間推移各種土地利用類型面積出現不同程度的增減,總體上耕地、林地面積有所增加,草地、未利用地面積有一定幅度減少。

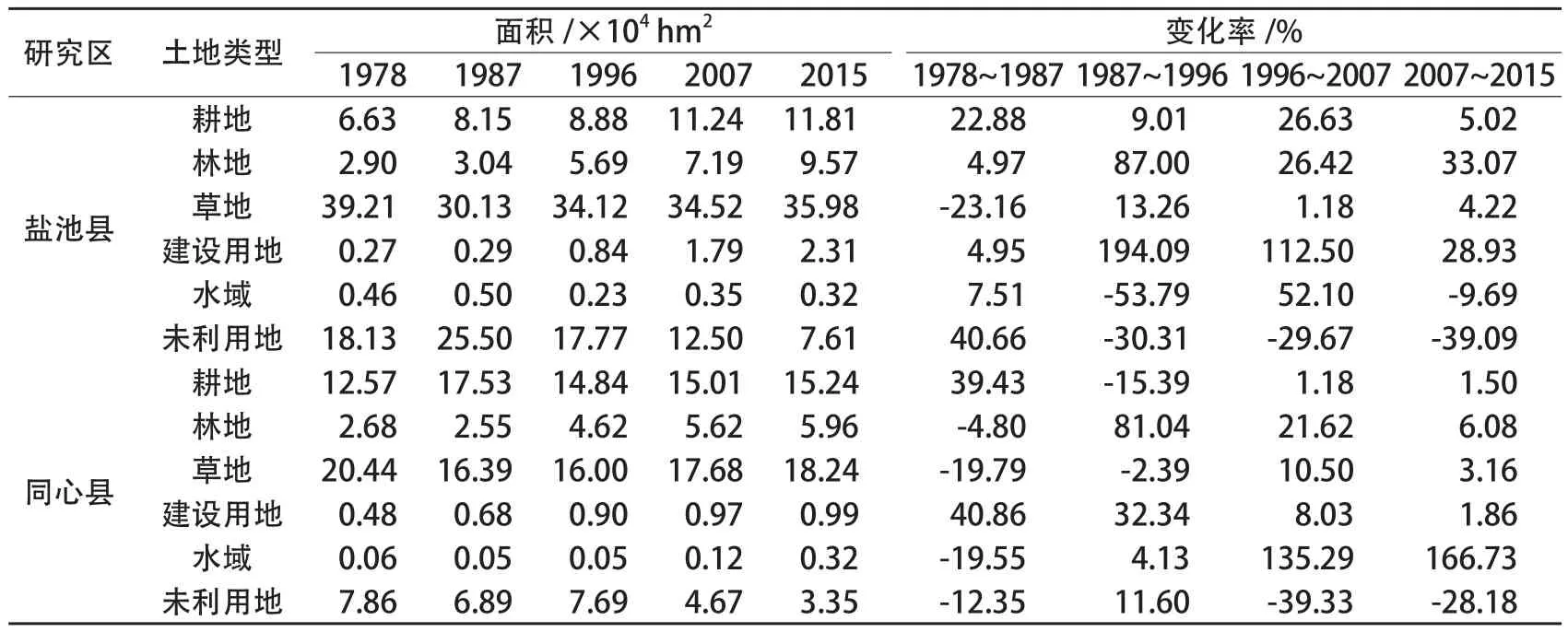

表1 1978~2015年鹽池縣和同心縣土地利用類型面積變化

1)鹽池縣耕地面積增幅高于同心縣,近40 a增加了5.18×104hm2,年均增長率為6.45%;而同心縣耕地面積增加了2.66×104hm2,年均增長率為5.62%。從兩 縣耕地開發的階段特征來看,鹽池縣在1978~1987 年、1996~2007年耕地面積快速增長,年均增長率分別為2.89%和2.66%,其他時段增加較緩。同心縣耕地在1978~1987年快速增加,增加了4.46×104hm2,年均增長率為3.94%;但1987~1996年耕地面積卻減少了2.49×104hm2,而后緩慢增加。

2)兩縣林地數量總體呈增長態勢。鹽池縣林地面積增加了6.67×104hm2,為1978年的2.3倍;而同心縣林地面積在1978~1987年有小幅減少,而后又不斷增加,總體上增加了3.28×104hm2,增幅為1.22%。

3.2 土地利用程度分析

通過計算土地利用程度指數和動態度數值顯示,兩縣土地利用強度變化趨勢大體相同,均呈增長趨勢,并在2015年達到最大值;但土地利用動態度大體以1996年為界,之前不斷增大,而后逐漸減小,這說明人類對土地的擾動強度減弱,土地類型間的轉化速率逐步減緩。

從土地利用程度指數來看,同心縣土地利用程度指數高于鹽池縣(表2),說明同心縣土地開發程度較大。從土地利用動態度來看(表3),1978~1996年鹽池縣土地動態度高于同心縣,其中1987~1996年達到最大值,表明這一時期土地利用變化最為劇烈,而變化程度減緩;1996~2015年同心縣土地利用變化強度超過了鹽池縣,其中1996~2007年土地利用動態度達到1.57,表明這一時期同心縣土地利用開發程度增大。

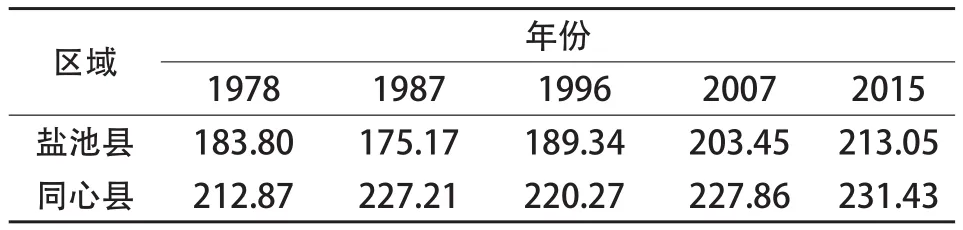

表2 1978~2015年鹽池縣和同心縣土地利用程度指數

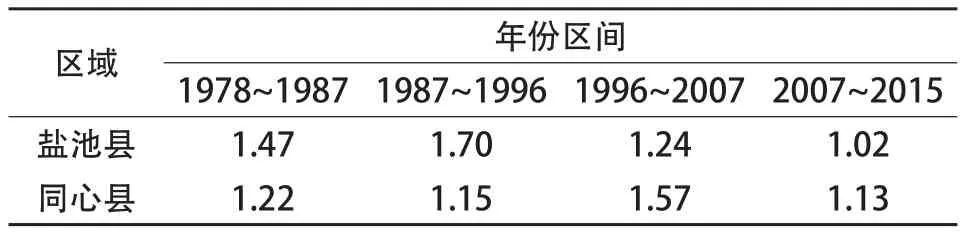

表3 1978~2015年鹽池縣和同心縣土地利用動態度

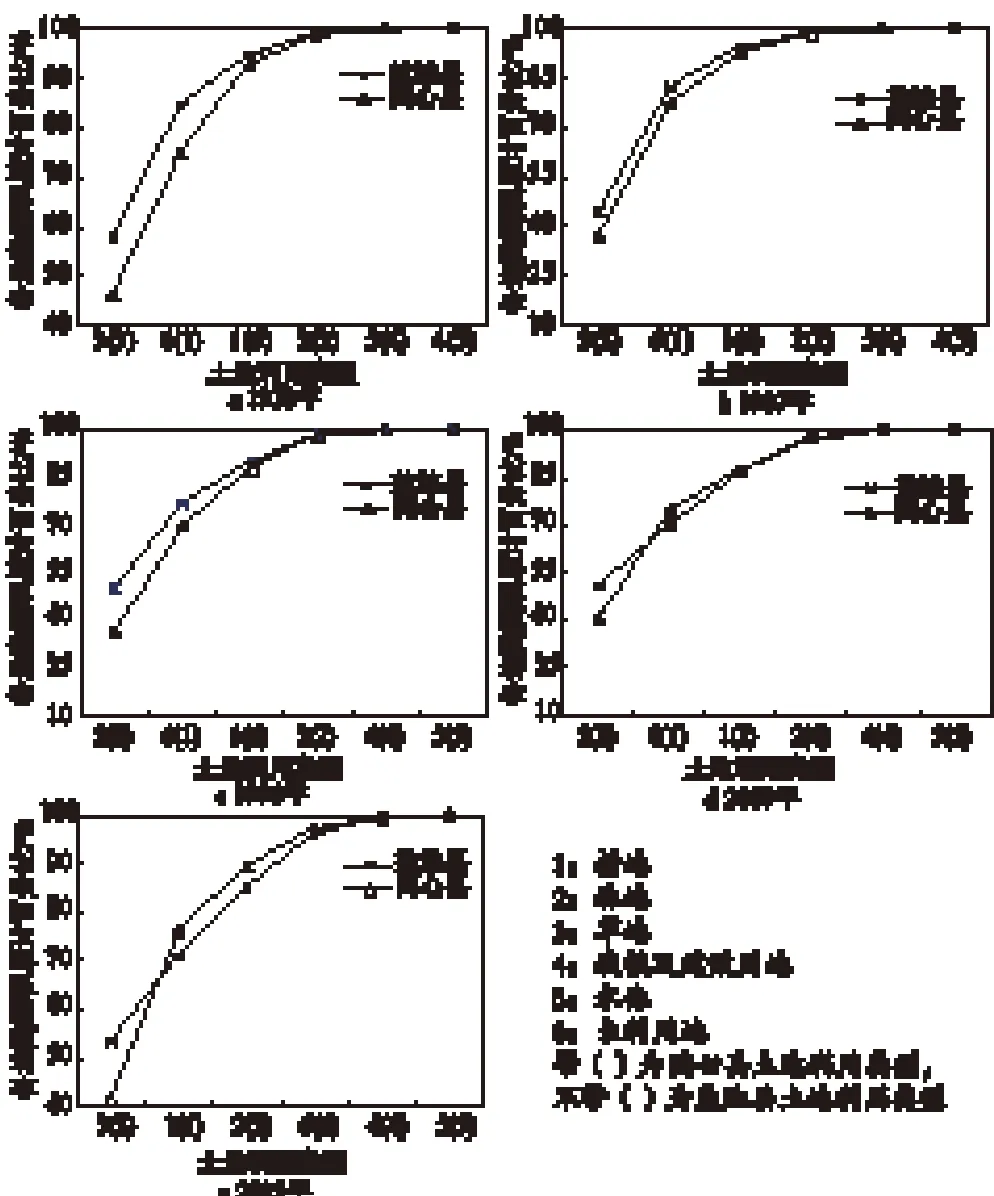

3.3 土地利用結構集中化分析

從鹽池縣和同心縣土地利用結構洛倫茲曲線(圖1)可以看出,1978~1996年鹽池縣土地利用集中化程度高于同心縣(圖1a、1b、1c),兩縣主要土地類型為草地、未利用地和耕地,三者面積累計百分比超過了85%,呈現以農牧為主的土地利用格局。2007~2015年同心縣土地利用集中化程度超過了鹽池縣(圖1d、1e),其中2007年同心縣土地利用類型向草地、耕地和林地集中,三者面積累計百分比達到86.9%;鹽池縣主要土地利用類型仍以草地、未利用地和耕地為主。到2015年,兩 縣土地利用類型主要集中于草地、耕地和林地。

圖1 1978~2015年鹽池縣和同心縣土地利用類型洛倫茲曲線圖

3.4 土地利用信息熵分析

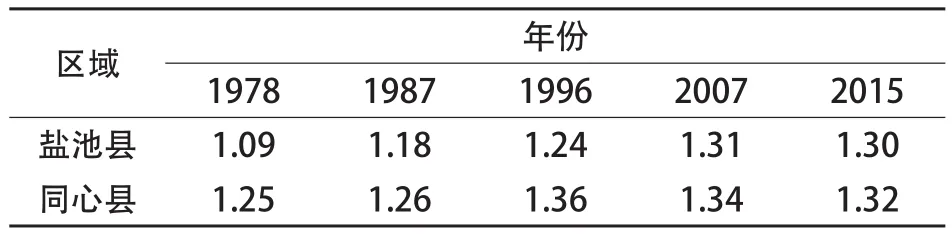

計算土地利用信息熵顯示(表4),1978~2015年兩縣土地利用信息熵均呈上升趨勢,其中,1996年同心縣土地信息熵值最大,為1.36,表明人為土地開發活動強烈,土地利用景觀多樣性逐漸增大,土地利用類型差異性增強,土地利用系統有序化程度逐步降低。

表4 1978~2015年鹽池縣和同心縣土地利用信息熵

分析兩縣土地利用信息熵變化的主要原因:氣候干旱是影響兩縣土地利用信息熵變化的基本因素;人為誘發加重了兩縣土地利用信息熵的空間變化。鹽池縣北部處于毛烏蘇沙地邊緣,人為開荒,使草地向耕地轉化,在干旱氣候、強烈風蝕作用下,耕地因流沙覆蓋導致棄耕,草地因開荒逐漸退化;鹽池縣中部及同心縣北部和中部部分地區因過度打沙蒿、挖甘草等加速了草地退化,導致土地的有序化程度較低。20世紀90年代末,國家實施退耕還林、封育禁牧政策,加快了兩縣黃土丘陵區耕地向草地、林地轉化,使退化草場逐漸恢復,土地利用信息熵呈現不同變化。

4 結 語

1)近40 a來,鹽池、同心兩縣土地利用均發生了較大變化,變化趨勢大體相同。耕地、林地面積總體呈增長趨勢,耕地年均增長率分別為6.45%和5.62%。鹽池縣林地持續增長,面積增加了6.67×104hm2;而同心縣在1978~1987年面積有小幅減少,而后又不斷增加,總體上增加了3.28×104hm2。兩縣草地面積以1987年為轉折點,之前大幅減少,而后持續增加。

2)從土地利用程度來看,兩縣土地利用強度變化趨勢大體相同,呈增長趨勢,但同心縣土地利用程度指數高于鹽池縣。1978~1996年,鹽池縣土地利用集中化程度高于同心縣,兩縣主要土地類型為草地、未利用地和耕地;2007~2015年同心縣土地利用集中化程度超過了鹽池縣,土地利用類型主要集中于草地、耕地和林地,呈以農牧為主的土地利用格局。

3)1978~2015年兩縣土地利用信息熵均呈上升趨勢,表明兩縣土地利用景觀多樣性逐漸增大,同心縣土地利用信息熵高于鹽池縣,表明同心縣土地利用系統受外界干擾的程度較大。

[1] TurnerⅡ B L, Skol E D, Sanderson S, et al. Land-use & Landcover Change[R].Science/Research Plan IGBP,1995

[2] 羅湘華,倪晉仁.土地利用/土地覆蓋變化研究進展[J].應用基礎與工程科學學報,2000,8(3):262-272

[3] 何凡能,李美嬌,肖冉.中美過去300 年土地利用變化比較[J].地理學報,2015,70(2):297-307

[4] DUAN J L, ZHANG X L. Correlative Comparison of Pedodiversity and Land Use Diversity Between Case Areas from the Developed East and Less Developed Central China[J]. Journal of Geographical Sciences,2012,22(6):1 101-1 116

[5] ZHAO Y L,CUI B L, Murayama Y. Characteristics of Neighborhood Interaction in Urban Land-use Changes: a Comparative Study Between Three Metropolitan Areas of Japan [J]. Journal of Geographical Sciences ,2011,21(1):65-78

[6] 何書金,王秀紅,鄧祥征.中國西部典型地區土地利用變化對比分析[J].地理研究,2006,25(1):79-86

[7] 童紹玉,蔡運龍,李雙成.云南省楚雄市與雙柏縣土地利用變化對比研究[J].地理研究,2006,25(3):397-405

[8] 陳佑啟, 楊鵬.國際上土地利用/土地覆蓋變化研究的新進展[J].經濟地理,2001,21(1):95-100

[9] 賈科利,張俊華,郭占軍.毛烏素沙地 、騰格里沙漠南緣帶土地利用與氣候變化關系研究:以寧夏中部為例[J].寧夏大學學報(自然科學版),2011,32(2):177-180

[10] 賈科利,張俊華.寧夏中部干旱帶土地利用變化及驅動力分析[J].水土保持研究,2011,18(6):62-66

[11] 徐庭燦.同心縣查處開荒情況的調查[J].中國水土保持, 1988(3):56-58

P237

B

1672-4623(2017)05-0085-03

10.3969/j.issn.1672-4623.2017.0052.6

賈科利,博士,副教授,主要從事土地利用與3S技術應用研究。

2016-03-25。

項目來源:國家自然科學基金資助項目(41361014)。