臨床藥師參與藥物性肝損傷患者診治的實踐與分析

羅宏麗,肖順林,李秀英(西南醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院藥學(xué)部,四川 瀘州 646000)

臨床藥師參與藥物性肝損傷患者診治的實踐與分析

羅宏麗,肖順林,李秀英(西南醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院藥學(xué)部,四川 瀘州 646000)

44歲女性患者,因“服用抗結(jié)核藥物1個月,腹痛1周”入院,入院診斷為“腹痛待診、結(jié)核性胸膜炎、肝功能損害”。入院后,臨床藥師根據(jù)患者既往檢查指標(biāo)和用藥史,考慮可能是抗結(jié)核藥物導(dǎo)致的藥物性肝損傷。臨床藥師結(jié)合診治指南明確藥物性肝損傷規(guī)范診斷,協(xié)助醫(yī)師優(yōu)化治療方案,同時對患者進(jìn)行用藥教育。經(jīng)停用抗結(jié)核藥物及保肝治療16 d,患者肝功能基本恢復(fù);臨床藥師協(xié)助醫(yī)師確定新的抗結(jié)核方案,治療6 d后,患者肝功能正常,帶藥出院。

臨床藥師;藥學(xué)監(jiān)護(hù);藥物性肝損傷

抗結(jié)核藥物所致藥物性肝損傷(drug-induced liver injury,DILI)是指在使用抗結(jié)核藥物過程中,由于藥物或其代謝產(chǎn)物引起的肝細(xì)胞毒性損傷或肝臟對藥物及其代謝產(chǎn)物的變態(tài)反應(yīng)所致病理過程,為抗結(jié)核治療過程中最常見、危害性最大的藥品不良反應(yīng)(adverse drug reaction,ADR),可表現(xiàn)為無癥狀丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)升高,也可呈急性肝炎表現(xiàn),甚至發(fā)生暴發(fā)性肝細(xì)胞壞死,少數(shù)患者可表現(xiàn)為慢性肝炎[1]。DILI可分為急性和慢性,其中抗結(jié)核藥物所致DILI中絕大多數(shù)為急性,根據(jù)用藥后血清酶升高的特點,可將急性DILI分為肝細(xì)胞損傷型、膽汁淤積型和混合型。因此,在抗結(jié)核治療過程中應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)測,以便及時發(fā)現(xiàn)和處理DILI,如不能及時發(fā)現(xiàn)并正確處理,可影響抗結(jié)核治療效果,甚至危及生命。筆者通過參與1例抗結(jié)核藥物所致肝損傷的診治過程,探討臨床藥師在藥物治療和處置ADR中的價值和作用。

1 病例概況

患者,女性,44歲,1個月前因“胸痛、潮熱、盜汗”就診于當(dāng)?shù)乜h醫(yī)院,抽取胸腔積液檢查后擬診為“結(jié)核性胸膜炎”,血生化檢查提示肝腎功能未見異常,給予“吡嗪酰胺(0.5 g,tid)、利福平(0.45 g,qd)、鹽酸乙胺丁醇(0.75 g,qd)”抗結(jié)核治療。1周前患者無明顯誘因出現(xiàn)“中上腹持續(xù)性鈍痛,伴惡心、胸痛、咳嗽、呼吸困難,無牽涉痛、腹瀉、便血、頭昏、耳鳴、視物模糊等”,疼痛持續(xù)1周后到我院消化內(nèi)科就診。患者無肝病史、飲酒史、藥物和食物過敏史。自發(fā)病以來,食欲差,睡眠欠佳,體重下降。入院查體:T 36.6 ℃,R 22次·min-1,P 115次·min-1,BP 109/73 mm Hg(1 mm Hg = 0.133 kPa),體質(zhì)量52 kg。中上腹壓痛,無反跳痛,腹平坦,腹部柔軟,無腹壁靜脈曲張,無腹部包塊。肝脾肋下未觸及,Murphy氏征陰性,無移動性濁音,腸鳴音4次·min-1。實驗室檢查:血常規(guī)示白細(xì)胞計數(shù)(WBC)5.45 × 109·L-1,中性粒細(xì)胞百分比(N%)73.94;肝功能示ALT 374.0 U·L-1,天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST)727.90 U·L-1,堿性磷酸酶(ALP)176.8 U·L-1,谷氨酰轉(zhuǎn)肽酶(GGT)306.5 U·L-1,總膽紅素(TB)12.6 μmol·L-1,直接膽紅素(DB)7.6 μmol·L-1,總蛋白(TP)71.4 g·L-1,白蛋白(ALB)38.2 g·L-1。CT提示雙側(cè)胸腔少量積液,左肺上葉前段及左肺下葉見斑片狀高密度影。腹部B超檢查提示膽囊壁增厚,肝、胰、脾、雙腎未見異常。入院診斷:(1)腹痛待診;(2)結(jié)核性胸膜炎;(3)肝功能損害。

2 主要治療經(jīng)過

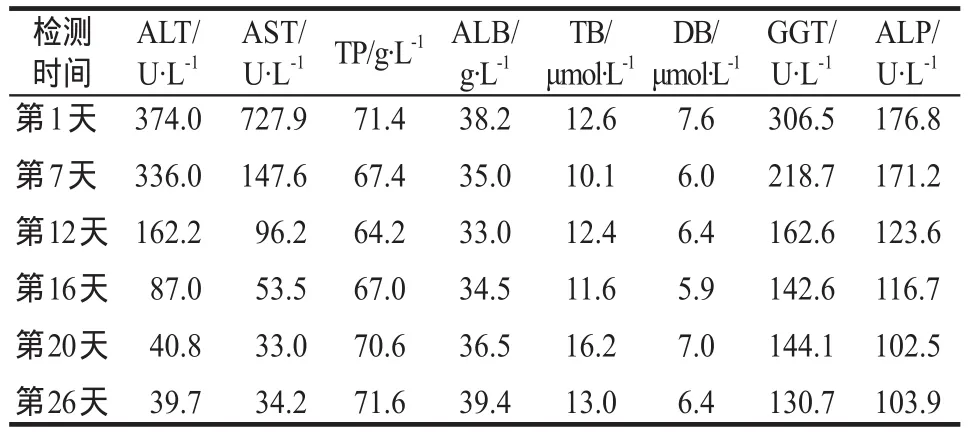

入院后立即停用所有抗結(jié)核藥物,采用復(fù)方二氯醋酸二異丙胺、異甘草酸鎂行保肝治療的同時積極篩查肝損傷的原因,如病毒性、自身免疫性、肝內(nèi)占位病變、藥物性等。乙肝標(biāo)志物檢查提示乙肝表面抗原、e抗體、核心抗體均陽性,而乙肝病毒DNA定性檢查為陰性;甲肝、丙肝、丁肝、戊肝均陰性。凝血功能正常,γ干擾素體外釋放試驗陽性。腫瘤標(biāo)志物:甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、癌抗原19-9(CA19-9)、癌抗原125(CA125)和自身抗體譜均陰性。于第3天修正診斷:(1)結(jié)核性胸膜炎;(2)藥物性肝損害;(3)慢性乙型肝炎。治療期間密切觀察患者病情變化和監(jiān)測肝功能指標(biāo),其結(jié)果見表1,并告知患者注意休息。入院第16天,患者腹痛、胸痛緩解,復(fù)查肝功能ALT 87.0 U·L-1,AST 53.5 U·L-1。復(fù)查CT:左側(cè)胸膜增厚,左側(cè)胸腔積液,部分包裹。遂再次行抗結(jié)核治療(左氧氟沙星注射液0.4 g,ivgtt,qd、異煙肼片0.3 g,qd、鹽酸乙胺丁醇片0.75 g,qd)。入院第20天,復(fù)查肝功能ALT 40.8 U·L-1,AST 33 U·L-1,遂加用利福噴丁膠囊0.45 g,biw。入院第25天,再次復(fù)查肝功能各項指標(biāo)均正常,予以帶藥(左氧氟沙星膠囊0.2 g,bid;乙胺丁醇片0.75 g,qd;異煙肼片0.3 g,qd;利福噴丁膠囊0.45 g,biw;當(dāng)飛利肝寧片1.0 g,tid)出院。

表1 患者肝功能監(jiān)測結(jié)果Tab 1 The monitoring results of liver function in patient

3 臨床藥學(xué)監(jiān)護(hù)

3.1 患者肝損傷的原因分析

根據(jù)血清學(xué)檢查和臨床表現(xiàn)比較容易得到肝損傷的診斷,但是肝損傷是否與抗結(jié)核藥物有對應(yīng)關(guān)系則需要綜合分析。患者既往無肝臟或膽道或自身免疫性疾病病史以及嗜酒史,無環(huán)境毒物接觸史,無疫區(qū)旅游史,無食物和藥物過敏史;肝損傷出現(xiàn)前,患者有抗結(jié)核藥物服用史,無其他肝損傷藥物使用史,飲食方面也無特殊。入院后超聲提示肝脾無異常,并篩查了甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和自身抗體譜,除乙肝表面抗原、e抗體、核心抗體陽性外,其余均陰性,乙肝病毒DNA陰性,表明乙肝病毒復(fù)制并不活躍,且抗結(jié)核治療前肝功能正常,故肝損傷的原因為自身免疫性、酒精性和病毒性肝病的可能性較小,為抗結(jié)核藥物所致的可能性較大。

結(jié)合《抗結(jié)核藥物所致藥物性肝損傷診斷與處理專家建議》(以下簡稱《建議》)給出的DILI診斷標(biāo)準(zhǔn)(①發(fā)生時間:使用抗結(jié)核藥物后,多數(shù)肝損傷發(fā)生在5 d至2個月,有特異質(zhì)反應(yīng)者可發(fā)生在5 d以內(nèi);②臨床過程:停藥后異常肝臟生化指標(biāo)迅速恢復(fù);③必須排除其他病因或疾病所致的肝損傷;④再次用藥反應(yīng)陽性)和國家食品藥品監(jiān)督管理總局制定的藥品與不良反應(yīng)之間因果關(guān)系評價的5條原則(①用藥與不良反應(yīng)的出現(xiàn)有無合理的時間關(guān)系;②反應(yīng)是否符合該藥已知不良反應(yīng)的類型;③停藥或減量后,反應(yīng)是否消失或減輕;④再次使用可疑藥品是否再次出現(xiàn)同樣的反應(yīng);⑤反應(yīng)是否可用并用藥的作用、患者病情的進(jìn)展或其他治療的影響來解釋)綜合分析:該患者肝損傷出現(xiàn)在服用抗結(jié)核藥物后33 d,有合理的時間關(guān)系;肝損傷為患者所用抗結(jié)核藥物常見的不良反應(yīng);且已基本排除其他病因或疾病所致的肝損傷。已經(jīng)符合診斷標(biāo)準(zhǔn)中的2 ~ 3條,故考慮該患者的肝損傷可能是抗結(jié)核藥物所致。

3.2 抗結(jié)核藥物肝損傷的處理建議

當(dāng)出現(xiàn)抗結(jié)核藥物所致DILI時,專家建議根據(jù)血生化指標(biāo)與臨床癥狀來決定是否停藥。分3種情況:①僅ALT<正常值上限3倍,無明顯癥狀,無黃疸,可在密切觀察下保肝治療,并酌情停用肝損傷發(fā)生頻率高的抗結(jié)核藥物;②ALT≥正常值上限3倍,或TB≥正常值上限2倍,應(yīng)停用肝損傷發(fā)生頻率高的抗結(jié)核藥物,保肝治療,密切觀察;③ALT≥正常值上限5倍,或ALT≥正常值上限3倍,伴有黃疸、惡心、嘔吐、乏力等癥狀,或TB≥正常值上限3倍,應(yīng)立即停用所有抗結(jié)核藥物,積極保肝治療,嚴(yán)重肝損傷患者應(yīng)住院采取綜合治療措施,有肝功能衰竭表現(xiàn)時應(yīng)積極采取搶救措施。該患者符合第三種情況(入院時ALT>正常值上限5倍),故臨床藥師建議立即停用所有抗結(jié)核藥物,同時根據(jù) DILI的臨床類型選用適當(dāng)?shù)乃幬锓e極保肝治療。《藥物肝損傷診治指南》推薦輕中度肝細(xì)胞損傷型和混合型DILI,炎癥較重者可試用雙環(huán)醇和甘草酸制劑,炎癥較輕者可試用水飛薊素;膽汁淤積型可選用熊去氧膽酸或腺苷蛋氨酸;重型患者可選用N-乙酰半胱氨酸[2]。另有系統(tǒng)評價發(fā)現(xiàn)雙環(huán)醇、腺苷蛋氨酸、甘草酸二銨、硫普羅寧對DILI療效較好,但目前研究的方法學(xué)質(zhì)量較差,其結(jié)論的證據(jù)水平不高[3-8]。同時使用的保肝藥物種類不宜過多,通常選用1 ~ 2種藥物,最多一般不超過3種[9]。該患者屬于輕度混合型DILI,且轉(zhuǎn)氨酶明顯升高、膽紅素正常,故臨床藥師建議選用甘草酸制劑中療效較好、不良反應(yīng)相對低的異甘草酸鎂以及雙環(huán)醇。由于本院未常規(guī)配備雙環(huán)醇,故選用了異甘草酸鎂和復(fù)方二氯醋酸二異丙胺。

停用抗結(jié)核藥物,并保肝治療16 d后患者腹痛緩解,血清ALT降至87.0 U·L-1,降幅>50%,為DILI的重要提示,符合專家建議DILI診斷標(biāo)準(zhǔn)的前三條;同時符合ADR評價原則中的四條,ADR關(guān)聯(lián)性評價為“很可能”,即肝損傷的原因很可能為抗結(jié)核藥物。

3.3 患者肝功能恢復(fù)后抗結(jié)核方案的制定

肝功能恢復(fù)中和恢復(fù)后如何應(yīng)用抗結(jié)核藥物,國內(nèi)外均無統(tǒng)一的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。我國專家建議根據(jù)患者的肝損傷程度、有無肝損傷相關(guān)危險因素(老年人、酗酒、肝炎病毒感染或合并其他急慢性肝病、營養(yǎng)不良、人類免疫缺陷病毒感染以及遺傳易感因素等)和結(jié)核病嚴(yán)重程度等進(jìn)行綜合判斷。對于僅表現(xiàn)為單純ALT升高的肝損傷患者,待ALT降至正常值上限3倍以下時,可加用鏈霉素或阿米卡星、異煙肼和乙胺丁醇,每周復(fù)查肝功能,若肝功能進(jìn)一步恢復(fù)則加用利福平或利福噴丁,待肝功能恢復(fù)正常后,視其基礎(chǔ)肝臟情況等考慮是否加用吡嗪酰胺。該患者保肝治療16 d后,ALT已降至正常值上限3倍以下,故臨床藥師建議先選用發(fā)生DILI頻率較低的乙胺丁醇和左氧氟沙星,以及抗結(jié)核作用強(qiáng)的異煙肼,并每周監(jiān)測肝功能。第20天,復(fù)查肝功基本恢復(fù)正常,故建議再加用利福噴丁。四聯(lián)方案抗結(jié)核治療1周后,再次復(fù)查肝功能各項指標(biāo)均正常。

抗結(jié)核治療過程中是否需要預(yù)防性保肝治療來減少DILI的發(fā)生,目前學(xué)術(shù)界爭議較大[10]。我國專家建議僅對有高危因素的患者給予預(yù)防性保肝治療。該患者為44歲中年女性,無肝病史和酗酒史等抗結(jié)核藥物所致DILI的危險因素,故臨床藥師建議不必預(yù)防性保肝治療,以減少肝臟負(fù)擔(dān);患者出院時給予左氧氟沙星采用序貫治療(0.2 g,bid)。但臨床醫(yī)生僅部分采納藥師建議,仍預(yù)防性使用保肝藥物當(dāng)飛利肝寧。

4 討論

抗結(jié)核治療應(yīng)遵循早期、聯(lián)合、適量、全程、規(guī)律的原則,抗結(jié)核藥物所致DILI 是其治療過程中最常見的ADR,是影響抗結(jié)核治療成敗的重要因素之一,有效的預(yù)防可減少DILI的發(fā)生。本例患者服用抗結(jié)核藥物后發(fā)生肝損傷,臨床藥師通過梳理患者的治療過程和相關(guān)的輔助檢查,明確肝損傷的原因為抗結(jié)核藥物,而非乙肝基礎(chǔ)性疾病所致。同時,臨床藥師協(xié)助醫(yī)師,提出治療建議:停用所有抗結(jié)核藥物;開始二聯(lián)保肝治療;待肝功能恢復(fù)后,確定新的抗結(jié)核方案,盡量少用或慎用肝損傷發(fā)生頻率較高的抗結(jié)核藥物;盡可能避免同時并用其他肝損害的藥物。治療中嚴(yán)密監(jiān)測肝功能指標(biāo)的變化,一旦指標(biāo)出現(xiàn)異常或出現(xiàn)肝損傷的癥狀,臨床藥師應(yīng)能及時分析肝損傷原因,并配合醫(yī)生積極正確的處理,以保證藥物使用的安全性和治療效果。臨床藥師在協(xié)助醫(yī)師時應(yīng)充分運用自身藥學(xué)知識,做好藥品不良反應(yīng)的發(fā)現(xiàn)和處理、治療方案的優(yōu)化,以及患者用藥教育,為患者提供全程化、優(yōu)質(zhì)的藥學(xué)服務(wù)。

[1] 中華醫(yī)學(xué)會結(jié)核病學(xué)分會《中華結(jié)核和呼吸雜志》編輯委員會.抗結(jié)核藥所致藥物性肝損傷診斷與處理專家建議[J].中華結(jié)核和呼吸雜志,2013,36(10):732-736.

[2] 中華醫(yī)學(xué)會肝病學(xué)分會藥物性肝病學(xué)組.藥物性肝損傷診治指南[J].臨床肝膽病雜志,2015,31(11):1752-1769.

[3] 趙攀,段光鋒,杜麗,等.腺苷蛋氨酸治療藥物性肝損傷效果的系統(tǒng)評價[J].胃腸病學(xué)和肝病學(xué)雜志,2011,20(4):341-344.

[4] 李全志,段京莉.甘草酸二銨治療藥物性肝損害的系統(tǒng)評價[J].中國藥房,2010,21(12):1100-1105.

[5] 王愛華,張寧,馮欣.雙環(huán)醇片治療藥物性肝損傷療效與安全性的系統(tǒng)評價[J].中國藥房,2015,26(9):1217-1221.

[6] 王愛華,馮欣.抗炎保肝藥物治療藥物性肝損傷療效和安全性的Meta分析[J].肝臟,2016,21(6):471-474.

[7] 胡琴,吳凡,劉維,等.保肝藥物治療藥物性肝損傷系統(tǒng)評價的再評價[J].中國藥房,2016,27(9):1214-1218.

[8] 石清紅,周本剛,郭鵬,等.水飛薊賓預(yù)防抗結(jié)核藥所致肝損傷效果的Meta分析[J].山東醫(yī)藥,2016,56(8):44-46.

[9] 中華醫(yī)學(xué)會感染病學(xué)分會,肝臟炎癥及其防治專家共識專家委員會.肝臟炎癥及其防治專家共識[J].中國實用內(nèi)科雜志,2014,34(2):152-162.

[10] Baniasadi S, Efiekhari P, Tabarsi P, et al. Protective effect of N-acetylcysteine on antituberculosis drug-induced hepatotoxicity[J]. Eur J Gastroenterol Hepatol, 2010, 22(10): 1235-1238.

Practice and analysis of clinical pharmacists participation in the diagnosis and treatment for a patient with drug-induced liver injury

LUO Hong-li, XIAO Shun-lin, LI Xiu-ying

(Department of Pharmacy, the Aff i liated Hospital of Southwest Medical University, Luzhou 646000, China)

One 44-year-old female patient was admitted to hospital because of taking anti-tuberculosis drugs for one month and abdominal pain for one week. The patient was diagnosed as abdominal pain, tuberculous pleurisy and liver injury. According to previous examination indexes and medication history, the clinical pharmacists highly suspected the liver injury was induced by anti-tuberculosis drugs. Combining with treatment guidelines, clinical pharmacists assisted physicians to clarify the diagnosis of drug-induced liver injury and optimize treatment regimens, and the pharmaceutical care and medication education were carried out during the treatment. Liver function nearly recovered after 16 days of discontinuing of anti-tuberculosis drugs and beginning hepatoprotective treatment. Clinical pharmacists assisted physicians to reconf i rm anti-tuberculosis scheme. After anti-tuberculosis retreatment for 6 days, liver function became normal and the patient discharged from hospital with drugs.

Clinical pharmacist; Pharmaceutical care; Drug-induced liver injury

R97

A

1672 – 8157(2017)03 – 0160 – 03

2016-10-16

2016-12-27)

四川醫(yī)事衛(wèi)生法治研究中心項目(YF15-Y03)

羅宏麗,女,副主任藥師,研究方向:臨床藥學(xué)。E-mail:446841452@qq.com