大學(xué)英語教材閱讀文本句法復(fù)雜性分析

衛(wèi)志強(qiáng)

(馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 應(yīng)用外語系, 安徽 馬鞍山 243031)

大學(xué)英語教材閱讀文本句法復(fù)雜性分析

衛(wèi)志強(qiáng)

(馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 應(yīng)用外語系, 安徽 馬鞍山 243031)

運(yùn)用L2SCA句法分析工具對《新視野大學(xué)英語讀寫教程(第二版)》及《致用英語(綜合教程)》閱讀文本的分析顯示:兩套文本句法復(fù)雜性整體水平相當(dāng)。前者復(fù)雜性逐冊升高,復(fù)雜名詞短語大量使用是其句法單位長度上升的主因;后者復(fù)雜性先升后降,且各冊復(fù)雜性無顯著差異。高職英語專業(yè)學(xué)生不宜將句法能力作為語言學(xué)習(xí)重點(diǎn),本科非英語專業(yè)學(xué)生應(yīng)在此方面有所提高,進(jìn)而為后續(xù)學(xué)術(shù)活動打下語言基礎(chǔ)。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的課程體系及考評體系,不同水平下的學(xué)生能力和學(xué)習(xí)要求是教材編訂的關(guān)鍵要素。

句法復(fù)雜性;英語教材;閱讀文本;句法單位長度;復(fù)雜名詞短語

20世紀(jì)80年代以來,復(fù)雜性(complexity)、準(zhǔn)確性(accuracy)、流暢性(fluency)(CAF) 已成為二語習(xí)得領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一。[1]復(fù)雜性,尤其是句法復(fù)雜性,普遍被看作衡量學(xué)習(xí)者語言輸出水平的重要標(biāo)志,它反映了二語學(xué)習(xí)者中介語發(fā)展所處的階段。句法復(fù)雜性和語言輸入也密切關(guān)聯(lián)。李紹山指出,各易讀度(readability)公式在多方面雖有不同,但都將句法難度作為重要的預(yù)測變量。[2]句法難度與其復(fù)雜性雖不完全等同,但前者可能受到后者的顯著影響。[3]

研究各類型教材閱讀文本的句法復(fù)雜性,有助于我們了解不同類型的學(xué)生在此方面所要達(dá)到的水平,為開展針對性教學(xué)指明方向。此外,根據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn)、培養(yǎng)目標(biāo)關(guān)于學(xué)生句法能力的規(guī)定,可對教材閱讀文本句法復(fù)雜性是否合理進(jìn)行推斷,為后續(xù)教材的編訂提供可能。

鑒于本領(lǐng)域研究在以上兩方面體現(xiàn)的價值,筆者以《新視野大學(xué)英語讀寫教程(第二版)》(以下稱《新視野》)和《致用英語(綜合教程)》(以下稱《致用英語》)兩套英語教材閱讀文本為例,著重對比分析句法復(fù)雜性所處的水平及其變化規(guī)律,結(jié)合學(xué)生學(xué)習(xí)能力及特點(diǎn),探討句法復(fù)雜性分析對英語教學(xué)和教材開發(fā)的實際意義。

一、句法復(fù)雜性相關(guān)研究

國內(nèi)外關(guān)于句法復(fù)雜性的研究成果較多,但主要關(guān)注以下問題:句法復(fù)雜性發(fā)展路徑;學(xué)習(xí)者內(nèi)外因素與復(fù)雜性的關(guān)系;復(fù)雜性與寫作質(zhì)量及評分的相關(guān)性研究;復(fù)雜性測量效度。

Hunt 于20世紀(jì)60年代首創(chuàng)T單位(Minimal Terminable Unit),將其看作優(yōu)于句子和子句的成熟句法單位。他認(rèn)為,語言水平提高使得語言產(chǎn)出句法復(fù)雜性升高,T單位平均長度增加。[4]Norris等提出句法復(fù)雜性發(fā)展先后經(jīng)歷句間并列、句內(nèi)從屬、短語層細(xì)化三個階段。[5]但Bulté 等的研究證明學(xué)習(xí)者并非嚴(yán)格遵守“三階段”模式,在他的研究中,學(xué)生在四個月的學(xué)習(xí)后,其議論文在短語細(xì)化方面有顯著提高,句內(nèi)從屬卻無改善。[6]Larsen-Freeman從語言學(xué)習(xí)的環(huán)境動態(tài)適應(yīng)論出發(fā),認(rèn)為不存在固定的句法發(fā)展序列,主張研究個體獨(dú)特的句法復(fù)雜性發(fā)展軌跡。[7]綜合來看,學(xué)者們對句法復(fù)雜性階段的有無及其順序存有異議,但可肯定,這一概念蘊(yùn)含不同維度,它們受不同因素影響,存在發(fā)展模式的個體差異。

Ortega認(rèn)為,不同教學(xué)模式、母語背景、體裁和語言模式(modality)都會影響句法復(fù)雜性。[8]Yang Weiwei等[9]、Yoon Hyung-Joung等[10]分別從語體、體裁兩方面展開的研究顯示,不同的外部因素對復(fù)雜性各維度產(chǎn)生程度不等的影響。上述Yoon Hyung-Joung等的研究發(fā)現(xiàn),二語學(xué)習(xí)者或本族語者議論文中的句法單位長度及短語復(fù)雜性都顯著高于記敘文,子句層次句法復(fù)雜性受到體裁的影響卻不明顯。[10]S.F.Beers等的研究也表明,子句長度與議論文質(zhì)量顯著正相關(guān),與記敘文質(zhì)量相關(guān)度未達(dá)到顯著程度。句內(nèi)從屬與議論文質(zhì)量顯著負(fù)相關(guān),與記敘文顯著正相關(guān)。[11]這些研究再次說明句法復(fù)雜性概念本身的復(fù)雜性,它的不同維度和外界多因素存在著雙向的、程度不一的互動關(guān)系。

因此,句法復(fù)雜性測量須力求全面,須能捕捉句法結(jié)構(gòu)的細(xì)微變化。其實,句法復(fù)雜性測量效度一直廣受詬病。K.Wolfe-Quintero等就曾指出:句法單位操作性定義不一,致使研究結(jié)果間可比性降低,復(fù)雜性測量不具針對性,不夠全面,普遍存在測量句法復(fù)雜性的某個(些)方面,而忽視其他方面;測量結(jié)論自相矛盾。[12]Lu Xiaofei建議應(yīng)在同一研究中使用大規(guī)模數(shù)據(jù),對不同類型下的各測量單位進(jìn)行直接比較,以獲得較一致可靠的測量結(jié)果。[13]

通過文獻(xiàn)整理,筆者發(fā)現(xiàn),本領(lǐng)域多數(shù)研究只以書面語言輸出為對象,對語言輸入的研究較少,應(yīng)用于教材開發(fā)的研究也較少,拓展該領(lǐng)域的句法復(fù)雜性研究仍有空間。

二、研究設(shè)計

(一)研究問題

1.兩套閱讀文本句法復(fù)雜性各處于什么水平?兩者有無顯著差異?

2.教材各冊句法復(fù)雜性變化趨勢如何?這種變化的原因是什么?

3.每套教材各冊間在句法復(fù)雜性上是否差異顯著?其原因是什么?

(二)語料描述

選用結(jié)構(gòu)體例方面接近的樣本兩套:《新視野》[14]及《致用英語》[15]各4冊。 每冊為10章節(jié)。每節(jié)兩篇閱讀文:一是精細(xì)閱讀(intensive reading),供課堂教學(xué)使用;二是擴(kuò)展閱讀(extensive reading),為課外閱讀補(bǔ)充材料。每節(jié)兩篇文章具有相同(似)主題。兩套教材同為近年高校使用率較高、較具代表性的英語教材。

教材間也存在差異。《新視野》語料的形符數(shù)為65618詞,《致用英語》形符數(shù)為50605詞。教材平均文章長度分別為820.225詞和632.563詞。《新視野》使用對象為本科非英語專業(yè)低年級學(xué)生,《致用英語》面向高職英語專業(yè)一、二年級學(xué)生。

(三)研究方法與過程

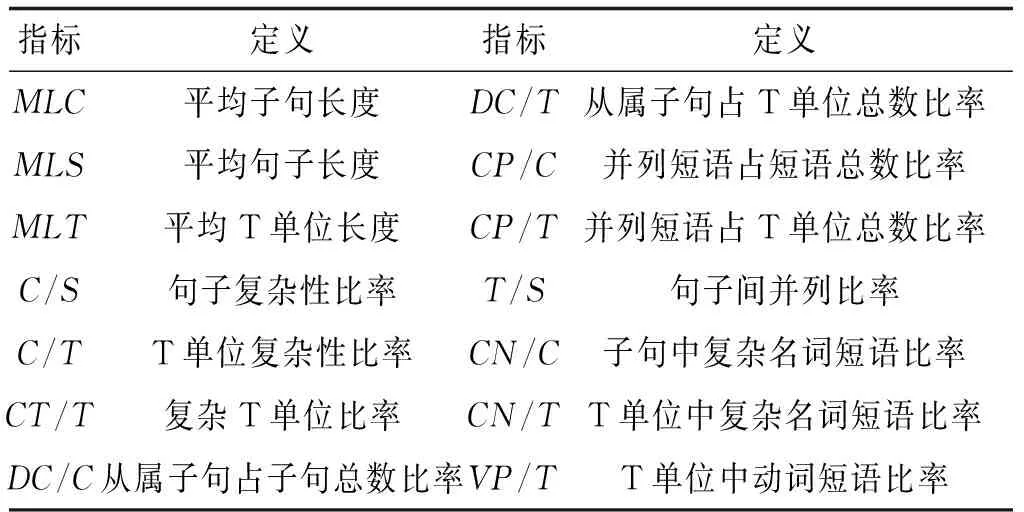

首先,語料收集與整理。用掃描儀對正文做文字掃描,用ABBYY Fine Reader 12光學(xué)識別軟件將所得圖像轉(zhuǎn)換為文本文件。對文本文檔做語料清潔和糾錯,確保其真實有效。其次,復(fù)雜性分析。用Lu Xiaofei開發(fā)的L2SCA3.3.3句法分析工具處理語料。它對各句法復(fù)雜性指標(biāo)的測量結(jié)果與人工句法標(biāo)注間的信度相關(guān)性系數(shù)介于0.834—1.000之間[13]。每篇語料處理結(jié)果包含9個頻數(shù)(詞數(shù)、句子數(shù)、子句數(shù)、T單位數(shù)、從屬子句數(shù)、復(fù)雜T單位數(shù)、并列短語數(shù)、動詞短語數(shù)、復(fù)雜名詞短語數(shù))和基于上述頻數(shù)的14個復(fù)雜性指標(biāo)數(shù)據(jù),各指標(biāo)代碼及定義見表1。再次,數(shù)據(jù)分析。對所有數(shù)據(jù)做整理匯總,使用SPSS 22.0進(jìn)行描述性和差異性分析。

表1 復(fù)雜性指標(biāo)及定義

三、研究結(jié)果

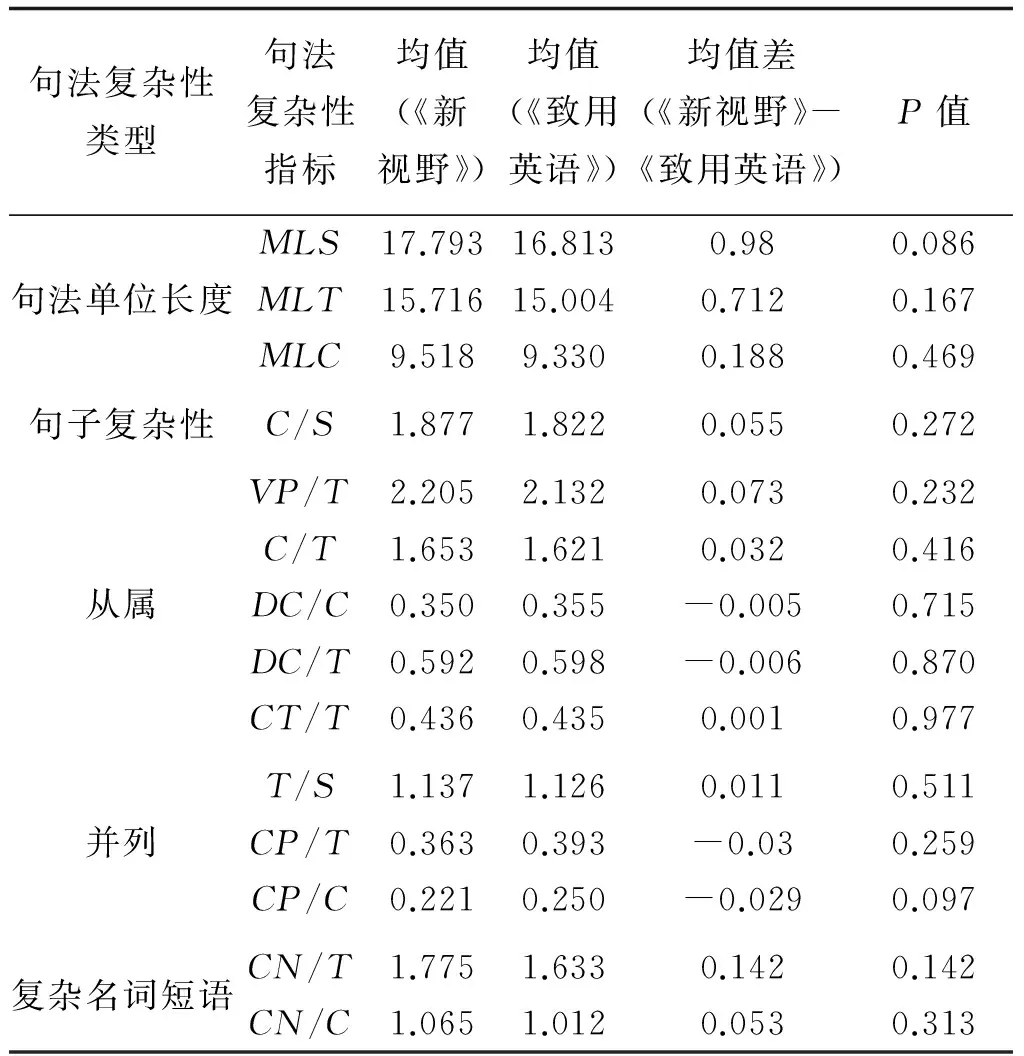

遵循先整體、后部分,先描述、再比較的原則,首先呈現(xiàn)兩教材文本整體句法復(fù)雜性指標(biāo)數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)進(jìn)行獨(dú)立樣本t檢驗,然后分別呈現(xiàn)《新視野》及《致用英語》各分冊句法復(fù)雜性描述數(shù)據(jù),最后對各分冊數(shù)據(jù)進(jìn)行單因素方差分析(或非參Kruskal-Wallis檢驗)及事后檢驗多重比較。具體見表2。

表2 兩套教材文本復(fù)雜性差異比較

觀察表2,《新視野》10個指標(biāo)均值高于《致用英語》(除DC/C;DC/T; CP/T; CP/C)。與后者相比,前者較少使用從屬子句和并列短語。t檢驗顯示,兩套教材復(fù)雜性指標(biāo)均值都無顯著差異,兩者在句法復(fù)雜程度上基本一致。

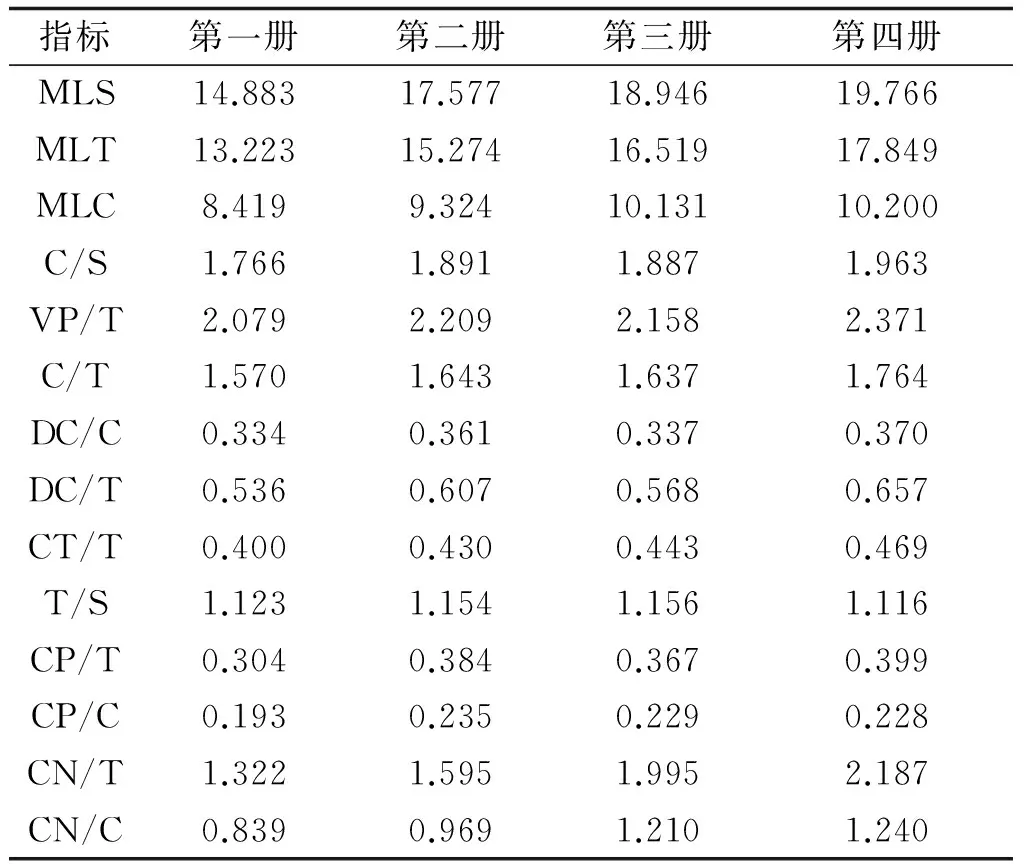

表3 《新視野》各冊復(fù)雜性均值

由表3可知,《新視野》教材句法單位長度(MLS,MLT,MLC)及復(fù)雜名詞短語(CN/T,CN/C)使用率逐冊遞增。 句子復(fù)雜性和從屬兩類指標(biāo)基本遵循升—降—升趨勢(CT/T一直上升除外)。句間并列(T/S)的變化趨勢為升—升—降,第三冊相比第二冊僅上升0.002。并列短語的使用較為復(fù)雜,CP/T為升—降—升,CP/C則為升—降—降。除T/S之外,其他指標(biāo)第四冊水平都大于第一冊。所有指標(biāo)第二冊水平都大于第一冊。

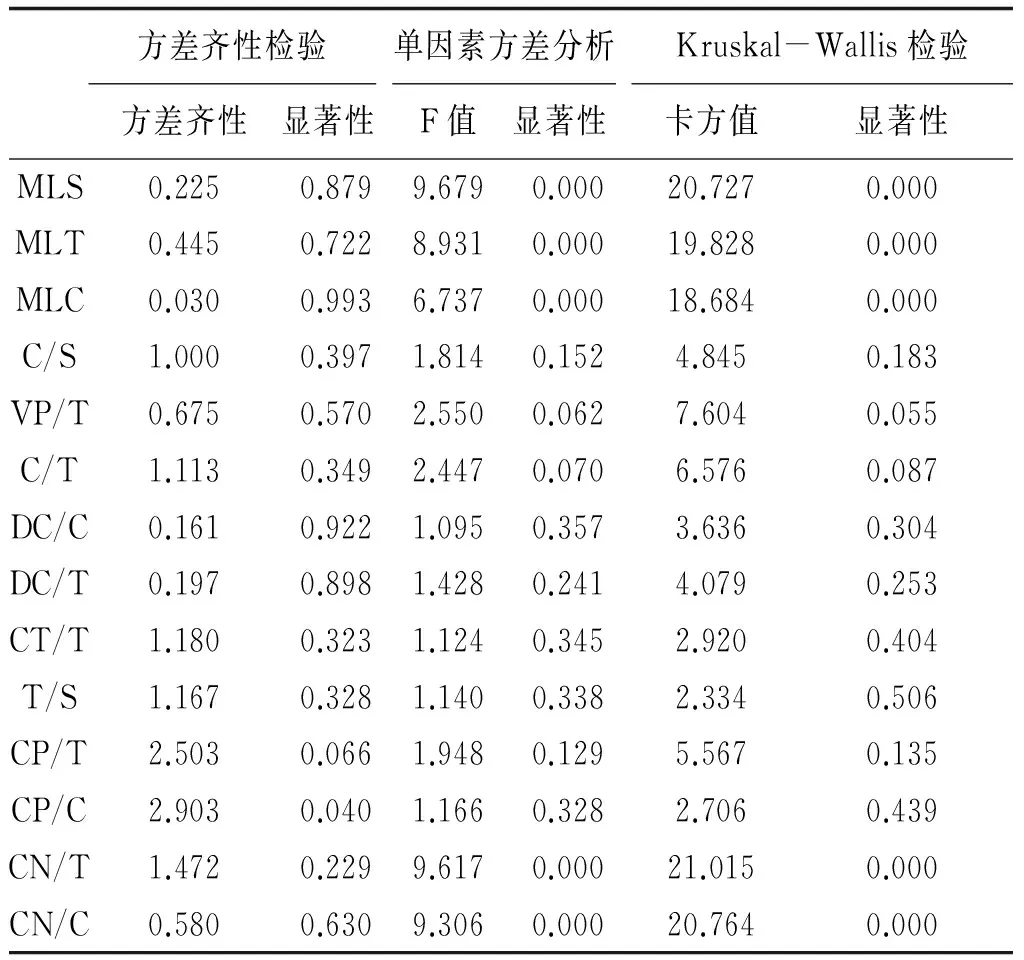

表4 《新視野》教材分冊間句法復(fù)雜性差異檢驗

表4為《新視野》教材四冊間各句法復(fù)雜性指標(biāo)的差異檢驗。按照統(tǒng)計學(xué)原理,方差齊性檢驗是方差分析的重要前提,若方差齊性的顯著性大于0.05,則可以進(jìn)行方差檢驗,否則數(shù)據(jù)的差異檢驗就需要使用非參數(shù)檢驗(與單因素方差分析相對應(yīng)的非參數(shù)檢驗方法為Kruskal-Wallis檢驗)。方差齊性檢驗顯示,除CP/C一項Sig.< 0.05外,其余均符合方差分析條件。方差分析結(jié)果表明:MLS,MLT,MLC,CN/T和CN/C 5個指標(biāo)在《新視野》各冊間呈現(xiàn)十分顯著差異(P=0.000)。Kruskal-Wallis檢驗證實CP/C在各分冊間無顯著差異(P=0.439)。

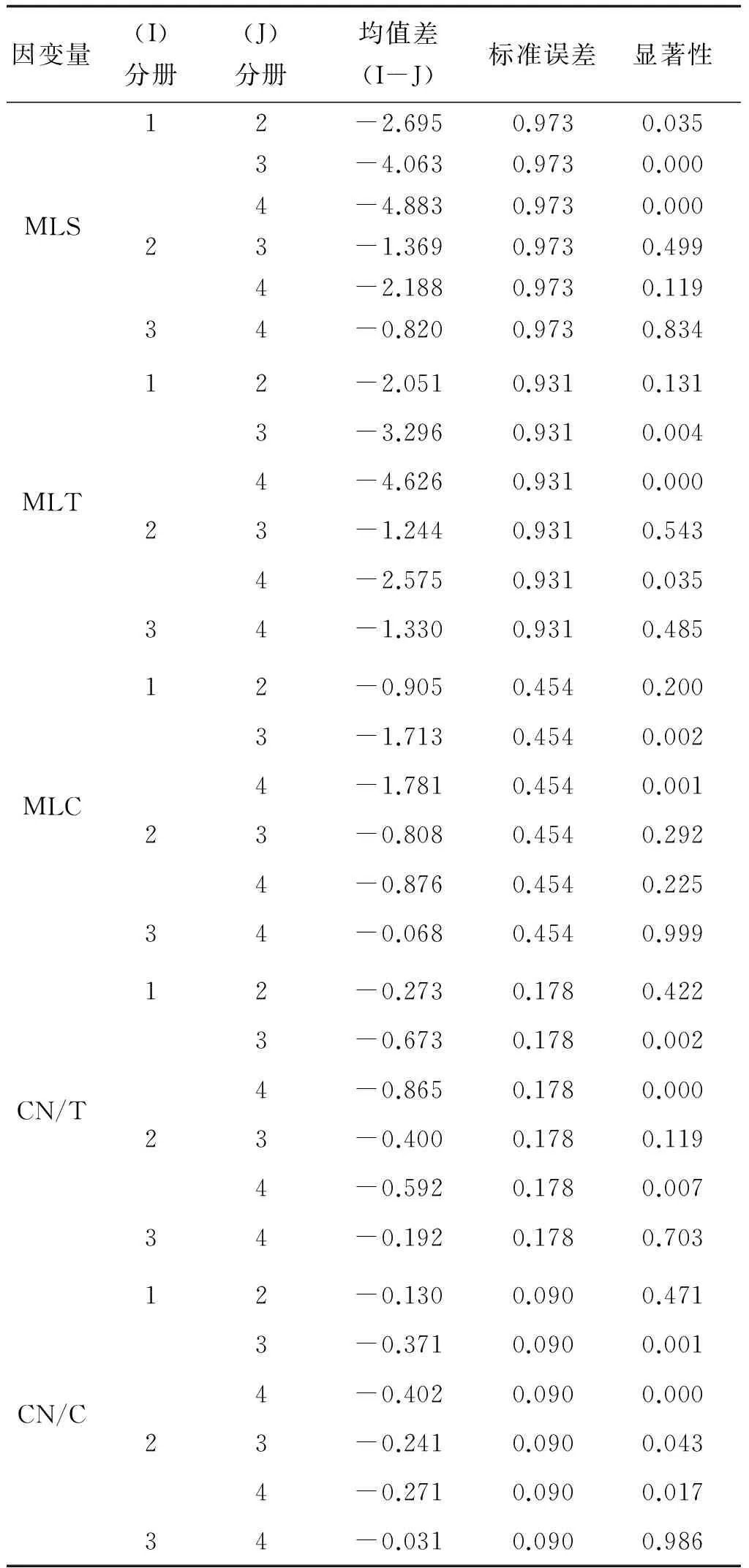

表5 《新視野》各冊復(fù)雜性多重比較

多重比較(見表5)顯示,《新視野》第一冊MLS顯著小于其他各冊,第三、四冊MLT,MLC顯著大于第一冊,第二、四冊間的MLT也有明顯差異。不相鄰兩冊(第一、三冊;第一、四冊;第二、四冊)CN/T有顯著差異。第三、四冊CN/C顯著大于第一、二冊。

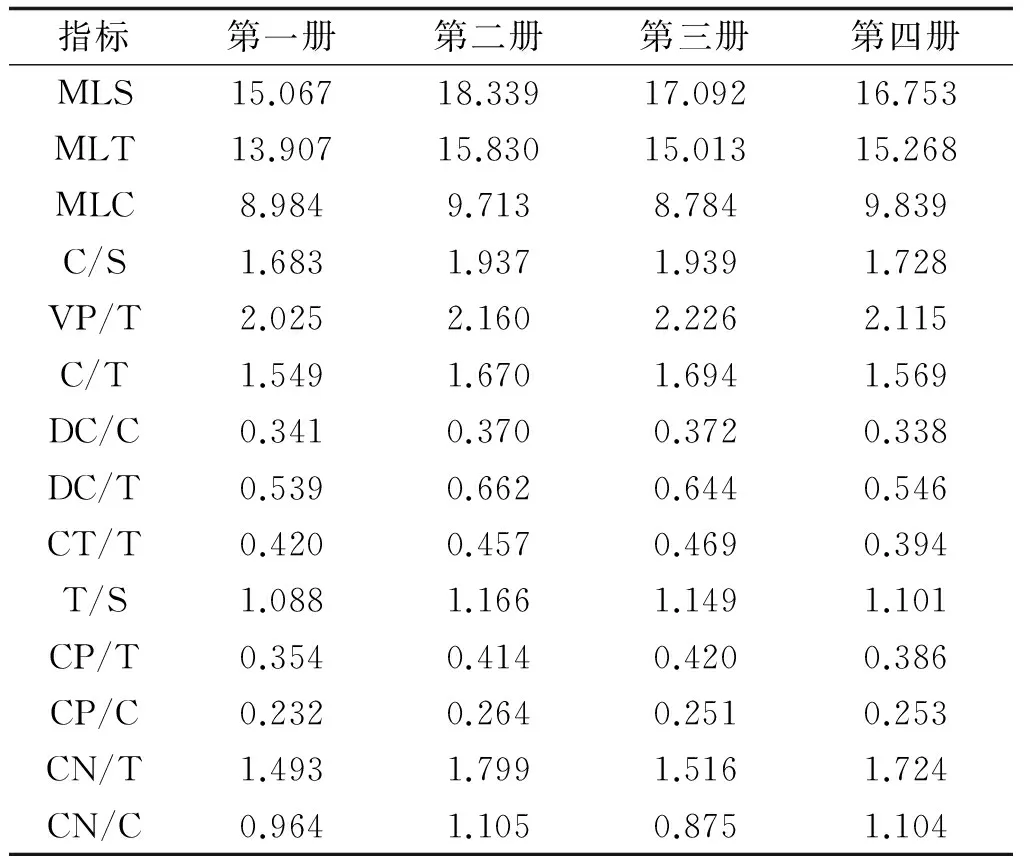

表6 《致用英語》各分冊復(fù)雜性均值

《致用英語》MLS,MLT,MLC從第一冊到第四冊總體保持上升趨勢(見表6)。MLS,MLT在第二冊達(dá)到最大,后有所下降。MLC峰值出現(xiàn)在第四冊。句子復(fù)雜性和從屬兩類指標(biāo)總體保持升—升—降的態(tài)勢(DC/T為升—降—降)。并列類3個指標(biāo)(T/S,CP/T,CP/C)第四冊的值都大于第一冊的值,第一、二冊,第二、三冊,以及第三、四冊間的變化趨勢有所不同(T/S: 升—降—降;CP/T: 升—升—降;CP/C: 升—降—升)。復(fù)雜名詞短語(CN/T; CN/C)保持升—降—升,在第二冊處達(dá)到最大。

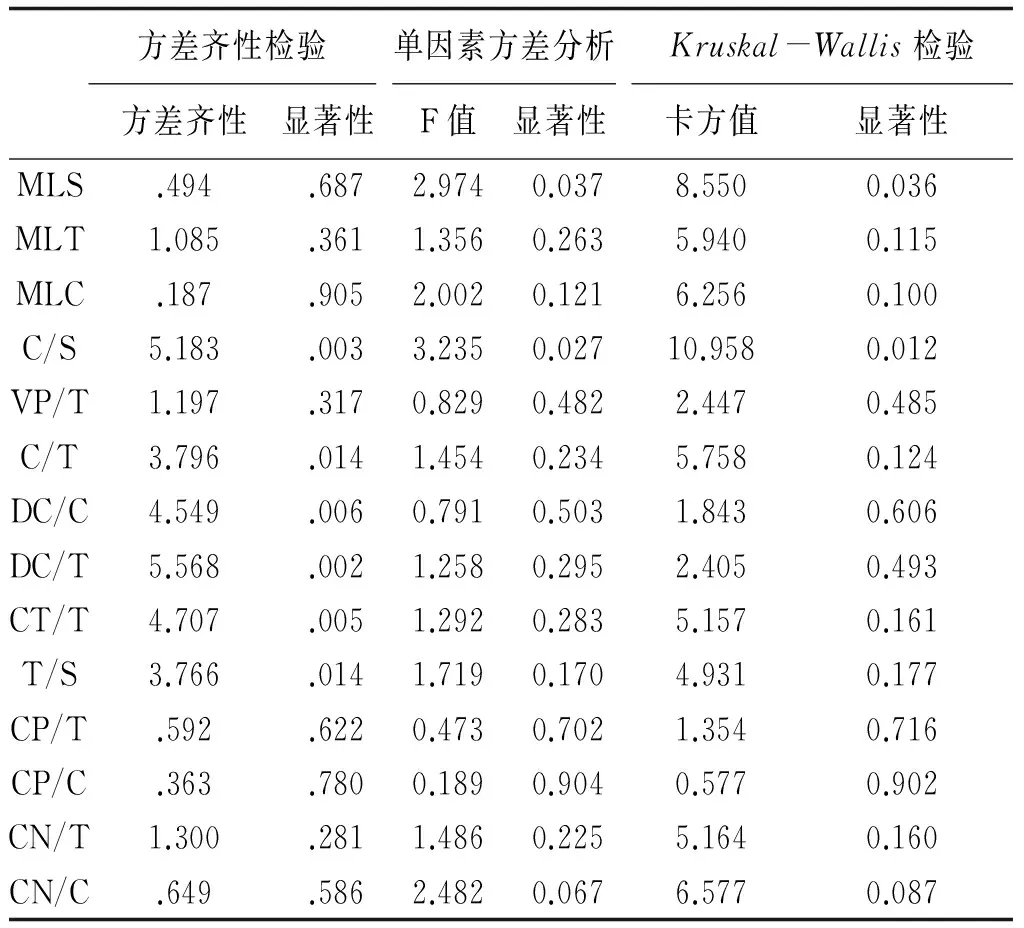

表7 《致用英語》各冊復(fù)雜性差異檢驗

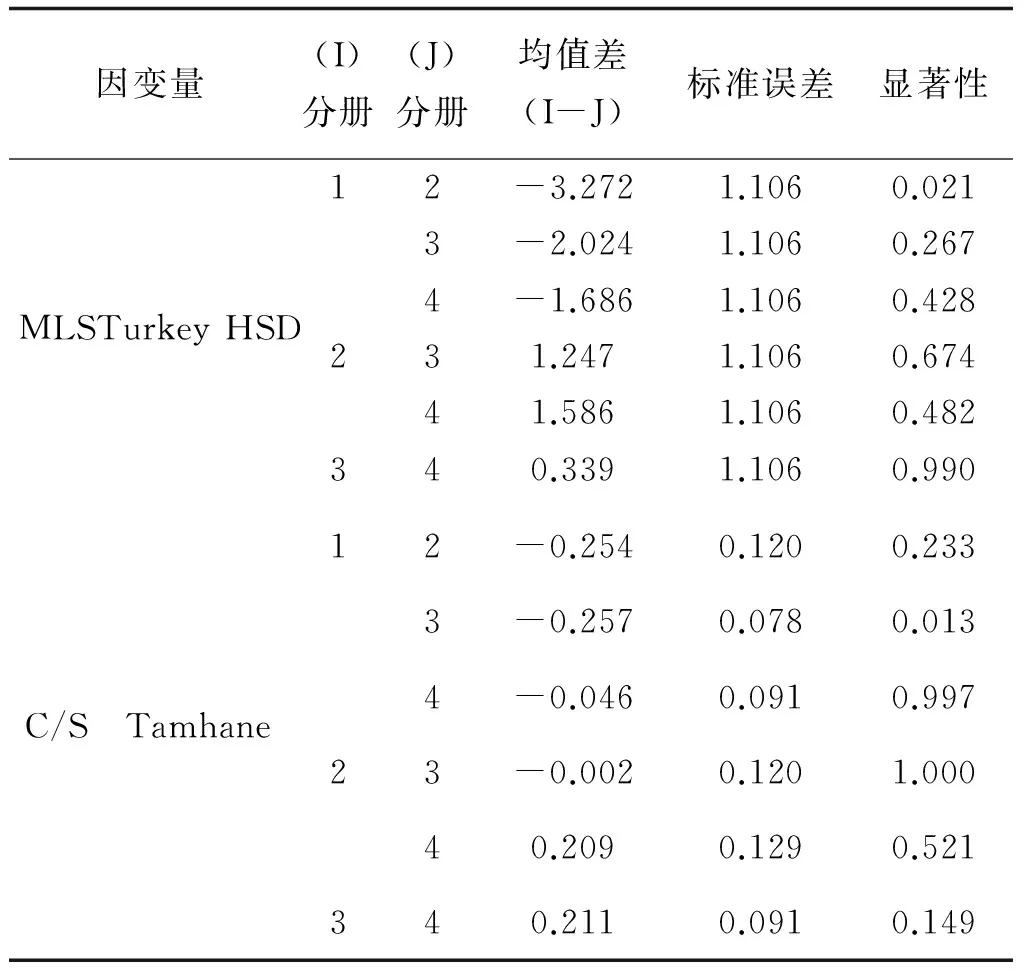

表8 《致用英語》各分冊句法復(fù)雜性多重比較

方差分析和Kruskal-Wallis檢驗(見表7)顯示,僅有MLS(P=0.037)和C/S(P=0.012)在《致用英語》分冊間存在顯著差異。多重比較(見表8)顯示,《致用英語》第一、第二兩冊MLS差異顯著,第一、第三冊間C/S差異顯著。

四、分析討論

《新視野》在10個指標(biāo)上的均值稍高于《致用英語》(見表2),但兩者所有指標(biāo)間差異都不顯著,說明兩套閱讀文本句法復(fù)雜性相當(dāng)。考慮到教材適用對象的不同,若以《新視野》復(fù)雜性水平為準(zhǔn),則《致用英語》復(fù)雜性較為合適。因為兩套教材使用對象分別為本科非英語專業(yè)和高職(專)英語專業(yè)學(xué)生。一般來說,對英語專業(yè)學(xué)生句法能力的要求應(yīng)高于非英語專業(yè)學(xué)生,但本科生英語學(xué)習(xí)能力普遍高于高職生。兩因素的疊加效應(yīng)致使兩教材句法復(fù)雜性應(yīng)保持在同一水平之上。本研究樣本較小,以上論斷尚需更多驗證。劉建達(dá)指出,目前各階段外語教育缺乏統(tǒng)一課程標(biāo)準(zhǔn)及考評體系設(shè)計。[16]對于在相同標(biāo)準(zhǔn)之下不同類學(xué)生在句法能力方面應(yīng)該達(dá)到什么水平,學(xué)者還沒有深入研究,這必然影響教材編訂的科學(xué)性。因此,有必要從宏觀上制定出口徑一致的、適用面更廣的課標(biāo)及測評體系,為教材編訂、課程實施及評價提供依據(jù)。

無論是《新視野》還是《致用英語》,它們的第二冊與第一冊相比,3個并列類指標(biāo)值均有所上升。《新視野》第三冊與第二冊相比,3個并列指標(biāo)中僅有T/S微弱上升,《致用英語》的第三冊與第二冊相比,僅有CP/T一指標(biāo)值有所上升。兩教材的第三冊與它們的第二冊相比,并列指標(biāo)值以下降為主要趨勢。《新視野》從第三冊到第四冊,3并列指標(biāo)值僅有CP/T上升,《致用英語》教材中3指標(biāo)中也只有CP/C微弱上升。可以看出,并列指標(biāo)在兩教材各冊間主要經(jīng)歷先升后降的變化過程。并列指標(biāo)下降預(yù)示著平均每句所含T單位數(shù)量下降及其長度的增加,其內(nèi)部從屬關(guān)系朝著更為復(fù)雜的方向發(fā)展。《新視野》在剩余11個指標(biāo)上的峰值均出現(xiàn)在第四冊,句子(或T單位)變長,其內(nèi)部從屬關(guān)系更加復(fù)雜,此外,復(fù)雜名詞短語頻率也逐冊升高,對本科生句法閱讀能力的要求越來越高。《致用英語》在上述11個指標(biāo)中,有10個指標(biāo)的峰值出現(xiàn)在第二、三冊(MLC除外),第四冊復(fù)雜性不升反降。這可能是因為隨著學(xué)習(xí)的深入,教材文本詞匯難度有所增加,而詞匯和句法都對閱讀難度產(chǎn)生影響,為了保持閱讀難度穩(wěn)定并利于高職學(xué)生學(xué)習(xí),有必要對句法復(fù)雜性做出調(diào)整。

《高等職業(yè)院校教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對英語專業(yè)學(xué)生口語表達(dá)能力的培養(yǎng)[17],但對在閱讀能力方面應(yīng)達(dá)到的程度未作明確規(guī)定。在本研究中《致用英語》各冊閱讀文本整體復(fù)雜性無顯著變化(僅平均句長MLS和句子復(fù)雜性C/S有略微差別,見表8)。這說明對高職學(xué)生的句法閱讀能力的發(fā)展無過高要求。而《新視野》第一至第四冊在句法單位長度和復(fù)雜名詞短語兩個維度上皆有顯著差別(見表6),后者的顯著增加是造成前者顯著增長的主因。《大學(xué)英語課程教學(xué)要求》規(guī)定,非專業(yè)本科生需要能夠讀懂所學(xué)專業(yè)英語類教材、文獻(xiàn)及學(xué)術(shù)資料[18],該類語篇句法復(fù)雜性的特點(diǎn)之一是復(fù)雜短語及名詞短語的大量使用[19]。 因此,《新視野》文本的編排符合對本科生閱讀能力的要求。

一直以來,高職英語教材是對本科院校同類教材的簡單刪減和翻版,該類教材按學(xué)科體系編排,理論及知識性過強(qiáng),實踐和技能性偏弱,不利于學(xué)生學(xué)習(xí),故有必要編寫適合其語言發(fā)展的教材。本研究證明:雖然兩教材在句法復(fù)雜度方面基本一致,但高職英語專業(yè)學(xué)生不宜將閱讀句法能力的提高作為學(xué)習(xí)重點(diǎn),教材閱讀材料的句法復(fù)雜度亦應(yīng)保持在一定限度內(nèi);本科非英語專業(yè)學(xué)生應(yīng)力爭在句法閱讀能力上有所提高,為使用英語開展學(xué)術(shù)活動打下基礎(chǔ)。在編訂兩類英語教材時,應(yīng)按照不同類型學(xué)生的學(xué)習(xí)能力、特點(diǎn)及語言發(fā)展要求,遵循統(tǒng)一的課標(biāo)及測評體系,科學(xué)選材,合理編排。同時也要做好不同教材的橫向比較,查找問題,彌補(bǔ)缺陷,為之后的修訂做好準(zhǔn)備。

五、結(jié)論

通過對《新視野》及《致用英語》閱讀文本的分析,筆者發(fā)現(xiàn):一是兩教材在閱讀文本句法復(fù)雜性方面不存在整體性差異。二是《新視野》句法復(fù)雜性逐冊遞增,《致用英語》復(fù)雜性先增后降。三是《新視野》各冊在平均句法單位長度及復(fù)雜名詞短語使用比例上存在顯著不同,復(fù)雜名詞短語的高頻使用是造成平均句法單位顯著升高的主因;而《致用英語》各冊在句法復(fù)雜性方面無明顯差異。兩教材閱讀文本能夠基本體現(xiàn)各自的課程標(biāo)準(zhǔn)及教學(xué)要求,兩類學(xué)生在語言學(xué)習(xí)方面也應(yīng)各有側(cè)重。在此基礎(chǔ)上,筆者對教材編訂提出了具體建議。

本研究存在如下不足:樣本容量較小,僅兩套教材閱讀文本;研究范圍過窄,僅關(guān)注了閱讀文本的句法復(fù)雜性,沒有考察句法復(fù)雜性和詞匯復(fù)雜性、學(xué)習(xí)者因素等的關(guān)聯(lián)。以后的研究可從上述角度出發(fā),選取更廣泛的教材樣本,研究包括閱讀文本在內(nèi)的更多語言內(nèi)容。

[1]江韋姍,王同順.二語寫作句法表現(xiàn)的動態(tài)發(fā)展[J].現(xiàn)代外語,2015(4):503-514.

[2]李紹山.易讀度研究概述[J].解放軍外國語學(xué)院學(xué)報,2000(4):1-5.

[3]HOUSEN A,KUIKEN F.Complexity,accuracy and fluency in second language acquisition[J].Applied Linguistics,2009(4): 461-473.

[4]HUNT K W.Grammatical structures written at three grade levels.NCTE Research Report No.3.[R].Champaign: National Council of Teachers of English,1965:20-33.

[5]NORRIS J,ORTEGA L.Towards an organic approach to investigating CAF in instructed SLA: The case of complexity[J].Applied Linguistics,2009(4):1-24.

[6]BULTé B,HOUSEN A.Conceptualizing and measuring short-term changes in L2 writing complexity[J].Journal of Second Language Writing,2014(26):42-65.

[7]LARSEN-FREEMAN D.The emergency of complexity,fluency,and accuracy in the oral and written production of five chinese learners of English[J].Applied Linguistics,2006(4):590-619.

[8]ORTEGA L.Syntactic complexity in L2 writing: Progress and expansion[J].Journal of Second Language Writing,2015(29):82-94.

[9]YANG W W,LU X F,WEIGLE C.Different topics,different discourse: Relationships among writing topic,measures of syntactic complexity,and judgments of writing quality[J].Journal of Second Language Writing,2015(28):53-67.

[10]YOON H,POLIO C.The linguistic development of students of English as a second language in two written genres[J].Tesol Quarterly,2016(2): 1-27.

[11]BEERS S F,NAGY W E.Syntactic complexity as a predictor of adolescent writing quality: Which measures? Which genre?[J].Reading & Writing,2009 (2):185-200.

[12]WOLFE-QUINTERO K,INAGAKI S,KIM H.Second language development in writing : measures of fluency,accuracy,& complexity[M].Mānoa: University of Hawaii Press,1998: 70-75,90-91.

[13]LU X.A corpus-based evaluation of syntactic complexity measures as indices of college-level ESL writers′ language development[J].TESOL Quarterly,2011 (1):36-62.

[14]鄭樹棠.新視野大學(xué)英語讀寫教程[M].北京: 外語教學(xué)與研究出版社,2011.

[15]程曉堂.致用英語綜合教程[M].北京: 外語教學(xué)與研究出版社,2008.

[16]劉建達(dá).基于標(biāo)準(zhǔn)的外語評價探索[J].外語教學(xué)與研究,2015(3):417-425.

[17]教育部職業(yè)教育與成人教育司.高等職業(yè)學(xué)校專業(yè)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)(試行):財經(jīng)大類、文化教育大類[M].北京:中央廣播電視大學(xué)出版社,2012: 108-135.

[18]教育部高等教育司.大學(xué)英語課程教學(xué)要求(試行)[M].上海: 上海外語教育出版社,2004:4-8.

[19]BIBER D,POONPON K.Should we use characteristics of conversation to measure grammatical complexity in L2 writing development?[J].TESOL Quarterly,2011 (1):5-35.

Syntactic Complexity Analysis of Reading Materials from College English Textbooks

WEI Zhiqiang

(DepartmentofAppliedForeignLanguages,MaanshanTechnicalCollege,Maanshan243031,China)

Reading Materials from two English textbooks are investigated in terms of syntactic complexity by adopting L2SCA.There is no overall complexity difference between the two.ForNewHorizonEnglish(Secondedition), syntactic complexity is on the rise from Book1 to 4.The high percentage of complex nominal phrases are believed to be the main factor contributing to the longer syntactic units.ForZhiyongEnglish(Comprehensivecourse), syntactic complexity rises from Book1 to 2,and falls from Book3 to 4.No significant difference of Syntactic complexity has been found among the 4 Books. Vocational students majoring in English do not have to emphasize too much on syntactic ability in language-learning. Undergraduates must improve the above-mentioned ability so as to use English in future academic activities. Meanwhile students′ different aptitudes and learning requirements against a unified curriculum standard and appraisal system should become the key elements that need to be taken into account when compiling textbooks.

syntactic complexity; English textbooks; reading material; syntactic units; complex nominal phrases

2016-12-01

衛(wèi)志強(qiáng)(1983-),男,安徽合肥人,馬靶山職業(yè)技術(shù)學(xué)院應(yīng)用外語系講師,碩士,研究方向為語料庫語言學(xué)與二語習(xí)得。

H319.37

A

1674-3318(2017)03-0088-06