出土簡牘法律文獻的定名、性質與類別

徐世虹

提 要:百年來出土、發現的出土簡牘法律文獻,數量眾多,類別豐富,因而從文獻學、法律史學的視角辨析其定名、性質、類別的必要性毋庸贅言。就定名而言,律令類簡牘或可不從“文書”之類,而當歸入書籍并作為獨立門類。就性質而言,應辨析墓葬出土法律文獻抄本與原本的關系,追問“為何抄寫”、“如何抄寫”,將有助于對文獻的產生、性質、流播的判斷。簡牘法律文獻的大致類別,有律、令、課程品式、法律解釋、案例匯編、散見案件、司法檔案、司法文書及官箴吏訓。類別之明,可透視當時法律文獻的生成途徑。

關鍵詞:簡牘法律文獻;定名;性質;類別

DOI: 10.16758/j.cnki.1004-9371.2017.03.007

綿延百余年出土、發現的簡牘文獻、文書類別,有古書、律令、行政文書、司法文書、司法檔案、簿籍、卜筮、遣策,其不僅涵蓋了傳統文獻學的四部大類,而且還補充了傳世文獻缺失或不多見的內容。在認識、探究中國古代文明的進程中,出土文獻發揮著重要作用,二重證據法已是研究者習以為常的方法。

在已出土與發現的簡牘中,法律文獻所占有的分量無疑是重要的。僅以內容單純或主要為律令、司法文書且數量達百枚以上的簡牘而言,即有睡虎地秦墓竹簡(1975)、云夢龍崗秦簡(1989)、岳麓書院藏秦簡(2007)、張家山247號漢墓竹簡(1983)及336號漢墓竹簡(1988)、睡虎地M77號墓漢簡(2006),長沙走馬樓西漢簡牘(2003)、長沙五一廣場東漢簡(2010)、益陽兔子山遺址簡牘(2013),對它們的整理研究已是中國古代史與中國法律史學界重要而又持續的學術活動之一。

在出土簡牘總量可觀,且研究早期的中國古代法制文明已不能脫離簡牘而為之的今天,從文獻學、法律史學的角度概觀簡牘法律文獻,對其定名、性質、類別作一整體認識,無論是對歷史文獻學還是對中國法律史學都是必要之舉。

一、文書與文獻

百年來伴隨著簡牘的不斷出土,對它的分類與定名也成為簡牘學需要解決的問題之一。在既往研究中,一些具有代表性的簡牘學論著,或在“文書”下統屬律令,或在“書檄”下歸納司法文書,或以“官文書”包括法令、案例,以令以類相從。但在整體認識并整合出土簡牘中的法律資料時,這樣的分類與定名并不利于“辨章學術”,原因即在于“文書”的概念還不能統攝各種法律文獻。

在傳世文獻中,“文書”一語應有廣狹二義。廣義的文書包含書籍與文書。學者據《史記·秦

始皇本紀》“秦王懷貪鄙之心……禁文書而酷刑法”,1《漢書·刑法志》“律令凡三百五十九章,大辟四百九條,千八百八十二事,死罪決事比萬三千四百七十二事,文書盈于幾閣,典者不能遍睹”,2王充《論衡·別通篇》“蕭何入秦,收拾文書,漢所以能制九州者,文書之力也”等記載,3指出“文書”有時泛指書籍,有時指法律、法令,有時泛指律令法典以及戶口、墾田簿冊。4

可知文書包含了書籍、律令、司法案例、圖籍、簿冊以及行政運行中的“文書”。因此王充所言的“文書之力也”,可理解為一切行用帝國權力的典章以及文書所產生的效力。在“法”是位于律令之上的涵蓋性規范總稱的意義上,《韓非子·難三》“法者,編著之圖籍”5之“圖籍”,也可視為書籍文書。

狹義的“文書”則單指公文案牘。在早期帝國的行政、司法運行中,文書更多的是用于此義。《史記》有“莫府省約文書籍事”之語,6應即指此義;狹義的“文書”,亦可從出土文獻中得到互證。睡虎地秦簡《秦律十八種》、張家山漢簡《二年律令》及岳麓書院藏秦簡皆有“行書律”,“書”即文書,行書律是有關傳送文書的各種規定。7律文涉及的文書之名有命書、制書、二千石官書、獄辟書等。8這里的“二千石官書”應是一個類名稱。律文之外,實際往來于官署間的文書種類更為繁多。如里耶秦簡所見,除制書外,各級官署的文書即有御史書(8-152)、廷書(8-173)、守府書(8-653)、獄東曹書(8-1155)、獄南曹書(8-1886)、司空曹書(8-375)、尉曹書(8-453)、戶曹書(8-1533),9體現了地方行政機構通過文書運行權力的狀態。正是由于公文性的文書在現實政治中具有通暢政令、維系統治的作用,往來于上下級之間的公文是各級官署履職的實際形態,因此如居延漢簡下行文書所見,他官代行本官職責往往以“行某某文書事”表達,“行某某文書事”成為行使職權的代稱。10永田英正以“文書行政”概言漢代的上下行文書與簿籍制度,正是揭示了文書與政治運行的密切關系。11

“文書”的廣狹二義,在歷史文獻的理解中并不產生窒礙。但若作為出土簡牘法律文獻的定名,則不利于其價值的凸顯與認識。例如以狹義文書為標準,雖然上述所舉出土文獻中的文書可歸入此類,但律令文獻就不能類屬于此。概言之,律令文獻并非往來于官府間并呈運行狀態的公文,而是經由一級公權機構立法的產物,具有普遍的適用范圍與對象,是運行中的法規。

它與運行于上下級或平級機構間的行政文書并不能劃等號。例如《二年律令》,盡管未必是對原書、原篇的全部抄錄,但所謂“某某律”可視為

書籍之篇章,其難以為狹義的“文書”概念所涵蓋。奏讞書、死罪決事比等也是如此。見其書即知其非某一案牘,而是匯總案牘而成的編纂物。它們在編纂前或是一個案件的文書,但若干種案件的文書在按某種標準編纂后即成為書籍,完成了自文書至書籍的轉化。譬如《奏讞書》在被編纂前是若干個具有指導意義的案例,但它們在被編纂者出于某種目的且按一定的標準編纂為案例匯編后,便不再是文書或檔案,而是成為具有書籍性質的編纂物。如果它是司法官吏在現實中的決獄依據,則還起著成文法的作用。在

這種情況下若仍以狹義的“文書”指稱,就不利于客觀認識當時的法律文獻。反之,若對這樣的簡牘文獻適用以廣義的“文書”概念,一方面容易混淆書籍與狹義文書的界限,另一方面出土簡牘中的六藝、諸子之書已可自成一類,律令之書若可視為書籍,自可入此而不必廁身文書。1

近年來學者對簡牘文書的分類有更深入思考,2反映了簡牘的固有特征及簡牘學的深入發展。與傳世文獻相比,簡牘的書寫材料、編纂形式以及流傳過程自然有所不同,不過從“辨章學術,考鏡源流”的角度考慮,依據傳統文獻學的部類對簡牘內容分類,應更能凸顯“歷史文獻”的同一性,充實人們對學術史的認識。李學勤先生指出:“對于這個時期的簡帛書籍,我一直主張參照《漢書·藝文志》來分類。這是因為《漢志》本于《別錄》、《七略》,比較適合當世流傳書籍的情況。”隨后他舉例分類,列出六藝、諸子、詩賦、兵書、數術、方技、醫藥等文獻。3劉釗亦認為,“對于出土簡牘帛書的分類,最好的辦法是將其納入到當時的圖書分類中去,這樣才能站在當時的立場了解和分析圖書的性質和內容”,并主張可按《隋書·經籍志》的分類,將睡虎地秦簡等法律資料列入史部刑法類。4張顯成的《簡帛文獻學通論》則在簡帛書籍中辟出“史書”類,收入律令類簡牘。5

依據史志看待出土簡牘中的法律文獻,不僅有利于整體認識古代圖書的形成與類別,也有利于考察中國古代法制的發展源流。如據《漢書·藝文志》可知,律令之書當時并未納入收書標準,法制類書籍經西晉荀勖《中經新簿》創立四分法而至《隋書·經籍志》,方于史志中獲得一席之位。而豐富的出土律令簡牘說明,這些“藏于理官”的文獻自成一類,也是“天下之書”的門類之一。事實上也正是有賴于出土秦漢法律文獻的不斷面世,秦漢法律的本體才逐漸呈現出其原有狀況,秦漢法律史的研究才獲得了長足的進步。因此從文獻學的角度將簡牘中的法律文獻歸為一類,有助于總體認識這一歷史時期的法制狀況。

當然,主張將律令類簡牘歸入書籍并作為獨立的門類,并不意味著這一門類唯有律令書籍。6如果按《隋書·經籍志》史部刑法篇的收書種類,至少律注、律解也在此類。若再按歷史上的公私書目所括文獻,則律令典籍、專門規范、律令注解、司法案牘、奏章著述亦不能外。因此,其分類無論是曰刑法還是曰法令或曰法律,所包含的類別并非僅是律令。此外跳脫門類來看,在被劃分為“文書”類的簡牘中,亦包含著可認識當時法制狀況的內容。例如司法文書與律令的適用,文書傳遞與《行書律》的執行,戶籍管理與《戶律》的關系等,都體現了現實政治與律令的密切關系。在此意義上,法律文獻所包含的元素也不能僅僅就是律令,史志目錄所不著錄的官文書也應給予關注。在出土法律文獻的總量不斷上升的今天,遵循史志目錄的分類而不拘泥于此,就能統攝種類不同而內容相關的資料,以全面反映當時法制的狀況。而“文獻”作為有歷史意義的、比較主要的書面材料的概念,可以適用于上述的統攝對象。

目前所見出土簡牘法律文獻的主要類別有律令、案件匯編、司法文書、司法檔案。但是如果擴展視野,注重官吏自律修身及為政經驗總結的官箴吏訓,蘊含著豐富法律資料的各級機構的行政文書,反映了特定地區以及民間社會法律生活的債務文書與實物券書,體現了當時人們的法觀念、法律思想的理論闡述,自然也具有法律文獻的價值。

綜上所述,將可以歸類為書籍的律令類簡牘、專門規范、律令注解、案件匯編、司法檔案、奏章著述與可以歸類為文書的行政、司法文書等公文案牘這些出土法律簡牘歸為一類,對我們認識特定時期的法制狀況不無裨益。而將這些出土法律簡牘統稱為“出土簡牘法律文獻”而非“法律文書”,更能反映當時法律文獻的實際狀況。

二、性質辨析

我們目前所獲知的簡牘法律文獻的來源主要有四,即邊境出土文書、墓葬出土隨葬品、井窖遺址出土檔案以及近年來一些高校的入藏品。前三種皆為通過科學考古發掘而發現,后一種則是通過購買或捐贈獲得。

在這些出土簡牘法律文獻中,邊境遺址與井窖遺址出土簡牘的產生主體多為官府,因此其“官文書”的特征明顯。如敦煌、居延漢簡是漢代西北邊境屯戍者的生活記錄,數量龐大,內容豐富,其中所蘊含的法律資料為秦漢法律研究開拓了進一步的空間。里耶秦簡出土于里耶古城遺址1號古井,是秦朝洞庭郡遷陵縣政府的檔案,包含了各種文書、簿籍以及與法制相關的資料。1長沙走馬樓西漢簡牘2003年出土于走馬樓街J8古井,初步考證是武帝時期長沙國劉發之子劉庸在位時的官文書,性質大部分屬于司法文書。2長沙五一廣場東漢簡牘2010年出土于五一廣場1號窖,亦多為官文書,有大量涉及刑法、司法的內容。3這些文書主體明確,上下行及平行關系大體清楚,藉此可以體察政令的實際運行狀況。因此對它們的性質判斷大致不會產生分歧。

與遺址出土簡牘相比,墓葬出土簡牘在性質的判斷上則稍顯復雜。

首先從根本而言,應當充分尊重墓葬出土法律文獻的整理者對文獻性質的基本判斷。以性質較為明顯的法律文獻為例,整理者對睡虎地秦簡的性質判斷是“大部分是法律、文書,不僅有秦律,而且有解釋律文的問答和有關治獄的文書程式”,4對張家山漢簡《二年律令》的認識是“是呂后二年施行的法律”,“簡文包含了漢律的主要部分,內容涉及西漢社會、政治、軍事、經濟、地理等方面,是極為重要的歷史文獻”。5這個基本判斷是利用這些材料進行秦漢法律史研究的基礎。在公權力的運行范圍內,公權力對法律的權威性與立法權限有嚴格掌控。6法律的產生、修訂、下達盡管有主體的不同,但承載了國家或地方權力機構意志的法律文本不能脫離公權制約而另行其事。墓葬出土的法律文獻雖然皆為抄本,但其原本應是公權的立法產物。如果對這樣的法律文獻缺乏一個基本判斷,則研究將滑向虛無的邊緣。

但與此同時也應當注意到,墓葬出土的簡牘皆為隨葬品,它們不可排斥地具有一定的私人性。這一私人性是否對源于公權力的法律文獻產生了影響,例如應如何看待文獻來源及因何而葬,是在認識這類文獻時需要思考的問題。1以學界探討已久的“王杖詔令冊”為例,就有受王杖主自己編集成冊、個人為了將既得利益推及身后而制作的黃泉文書、在民間被反復抄寫的具有“護身符”作用的法律文書等說法。2這意味著在將墓葬出土的簡牘法律文獻等同于官方法律文獻之前,還應考慮到現實中經公權力產生的文本與作為隨葬品而下葬者的差異。從目前所見的墓葬出土的法律文獻來看,推測其來源大致有二,一是墓主人生前履職時已然產生的抄本,二是墓主人去世時為陪葬而抄就或編就。那么抄本是否受公權力對法律權威性的嚴格控制,書手在抄寫時有無一定的自主處理,如采用提煉、摘要、節略、縮略甚至改寫等方法,就不是斷然可以排斥的問題。例如睡虎地秦簡《田律》4-7簡,是季節性的漁獵禁令以及百姓之犬進入禁苑的處理辦法的相關規定,《龍崗秦簡》77-83簡雖然殘缺明顯,但主要內容仍可看出與上述《田律》4-7簡的后半部分相同,這意味著《龍崗秦簡》的利用者只是依據需要而選擇性地抄錄了《田律》。又如《秦律十八種》,有學者認為是“為了實施縣、都官的管理事務而從各律中挑選出必要的條文匯總而成的書”,3而龍崗秦簡的中心內容為“禁苑”,是摘抄各種法律條文編集而成,4這又表明抄寫者的主觀用意是明確的。這些文獻所具有的“摘錄”特征,提示著人們在利用時有必要考慮原本與抄本的差異,不能一概視抄本為原本的復制。

就目前所知見的墓葬出土簡牘來看,有的本身就是律令文本、司法文書,具有可判斷其性質的篇題或內容特征;有的雖含有法律資料,但其本身是否法律文獻卻需要審慎對待。銀雀山漢墓竹簡出土后,其中的《守法守令等十三篇》最初被認為是“主要記述戰國時代齊國的‘法和‘令”,5部分篇章“是當時齊國通行的法、令”,6但是伴隨著研究的深入,學界對其性質的認識漸趨明晰,形成了學派著作、文集或論文匯編的說法,認為是稷下學派融合治國經驗、國家管理制度、治國理念而成。7因此在看待含有較多法律資料的出土文獻時,也需要對其做出本身是否法律文獻的判斷。

即使可確定為法律性質的文獻,對其產生主體以及文體、功能的定讞也并非易事。如睡虎地秦簡《語書》,整理小組的判斷是南郡守騰頒發給本郡各縣、道的一篇文告,而有的學者則認為是喜為訓練官吏如何從政、行政以及如何為吏而編的教材;8而對《法律答問》的認識,則有具有法律效力的解釋、秦律說、學吏教材、職務指南、法官私家解釋、墓主人的法律知識筆記等諸說。9其文本是官方抑或私人所出,固然皆可成為當時培育官吏職業素養的佐證,但法律解釋的公私與否,則直接影響到產生主體的權威性,因此性質不可不辨。再如前述有關王杖簡的性質認識,對王杖十簡有附金布令篇說、死罪決事比說、王杖授予證明說,對“王杖詔令冊”除前述見解外又有挈令與律令讀本說,見解殊為不一。王杖簡是學者討論漢令所利用的重要資料之一,其性質的廓清無疑將涉及立論的可靠與否。

有的出土簡牘在內容上可判斷為法律文獻,然而因無律名,故在整理過程中其內容歸屬是否契合古意,也難以遽然定讞。例如對龍崗秦簡,總體上可作出“是秦律”的判斷,但相關內容屬于秦律中的何篇何類,則需要逐步探索而趨臻備。最初的整理者為其擬定了《禁苑》、《馳道》、《馬牛羊》、《田贏》、《其它》等五個篇題,而后續整理者則認為只有“禁苑”這一個中心。可見整理者的識見直接影響著簡牘法律文獻的內容與性質判斷。又如《晉書·刑法志》所言“大體異篇,實相采入”是漢律的現實狀況,1也是魏人所批評的漢律缺陷之一,這就意味著在利用當時的法律文獻時,應當認識到這種缺陷而警惕以后律目前律。魏人改漢律,析出《盜律》中的受所監、受財枉法而另入《請賕律》,這一變化因晉志的記載而得以明了。但更多的律文、律篇變化可能并未得到記載,如此在認識出土文獻中的律文歸屬時,差異意識便不可或缺。換言之,如何認識出土簡牘法律文獻與傳世文獻之間的差異,意識到篇章與律文的調整是古代法律伴隨著法理觀念、立法技術的逐步成熟而帶來的變化,是性質判斷的一個前提。

百年來出土的簡牘法律文獻是中國古代法制文明的重要載體,它們的問世,不僅擴充了書籍門類,令律令之學入流,也促進了中國法律史研究的拾級而上。但隨葬品的性質、簡冊的擾亂、利用目的的不同、年代的久遠、認識的差異,又使部分法律文獻的性質判斷并非易事。在邊境遺址與井窖遺址出土文書檔案、墓葬出土隨葬品以及高校入藏品幾種出土簡牘法律文獻中,前兩種文獻定性為官文書尚無窒礙,后兩種則需要對文獻的產生尋求合理的解釋。墓葬出土簡牘法律文獻因隨葬、抄本屬性,使得其性質判斷較為復雜。根本而言,應明確墓葬出土的法律文獻雖然皆為抄本,但其原本應是公權的立法產物這種認識。但與此同時,抄本有無經過提煉、摘要、節略、縮略甚至改寫等處理,也是不得不考慮的問題。有的文獻雖含有法律資料,但其本身是否法律文獻需要審慎對待;而可確定為法律文獻的,定讞其產生主體、文體及功能也非易事。律令簡牘律名的缺失及律文、律篇的歷史變化又為出土法律文獻的內容歸屬帶來了難度。鑒此,解析出土簡牘法律文獻的性質,還需要學界的長期研究以取得共識。

三、類別及其內容

論及類別,必然涉及分類標準。《隋書·經籍志》收入“刑法”篇之書,涉及律、令、律注、律解、駁議、彈事、奏事、駁事、決事、服制。而在中國法律史研究已歷經百年,人們對中國古代法律的認識已經歷了古今之變的當下,再以“刑法”統攝古代法律文獻,難免有泥古之嫌。當然,以現代法學及社會科學的概念削足適履,穿衣戴帽,也將導致本末倒置。因此若確定出土簡牘法律文獻的分類標準,當然首先應以出土簡牘文獻的自身內容為據,其次自傳統文獻及史志目錄中所獲得的中國古代法律文獻的大類,亦可借鑒。其大類為:立法文獻及其衍生文獻,司法文獻,律學文獻,普法教育文獻,學術論述,民間法律文獻。如果說這些文獻涵蓋了歷史上的法律活動,則其分類亦適用于出土簡牘法律文獻的劃分。因此,若以出土文獻本身的性質與內容為依據,同時參酌傳世文獻、史志目錄及既有研究成果而對出土簡牘法律文獻做合理的類別劃分,可使簡牘法律文獻的價值更得眉目之清。

鑒此,以下以律、令、法律解釋、案例匯編、散見案件、司法檔案、司法文書及官箴吏訓為類,概述出土簡牘法律文獻。需要說明的是,官箴吏訓類文獻從嚴格意義上說并非產生于立法、司法及有關法律的學術活動,因而歸入法律文獻或生疑義。但如果考慮到在行政事務與法律規定密不可分的時代,官箴吏訓的教條往往即是律文規范的職責所在,法律內容也是吏訓教材的內容之一,則將官箴吏訓納入法律文獻便具有一定合理性,故于此析為一類。

1,律

在梳理律文時,有明確律名且有一定書寫格式的自然可知律篇。有些律文雖無律名,但通過與同類條文進行比較或分析其規范對象,也可推測出所屬律篇。只是在判斷律篇時,有兩種情況需要留意:一是雖有“某某律”之名,但未必就是律篇名。例如張家山漢簡《二年律令》條文中有“奴婢律”之名,其未必即指有此律篇名,較為穩妥的理解是“有關奴婢的律文”。1

此學界已有共識。二是即使某律被推測屬于某篇,律篇自身的發展變化也為這樣的歸納帶來一定的不確定性。例如漢簡所見“證不言請(情)律”,2懲治的是證人證言中的偽證罪,但其律篇歸屬并非一成不變。《二年律令·具律》110簡:“證不言請(情),以出入罪人者,死罪,黥為城旦舂;它各以其所出入罪反罪之。獄未鞫而更言請(情)者,除。吏謹先以辨告證。”3可知此罪由具律(或囚律)規范。漢律中的詐偽行為分見于各篇,如《二年律令》所見,有賊律的偽寫璽印、詐增減券書,捕律的捕罪人及購賞詐偽,關市律的買賣欺騙,戶律的詐代戶、詐增減戶籍,爵律的詐自爵等;晉志所見,有賊律的欺謾、詐偽、逾封、矯制,囚律的詐偽生死。魏改漢律,析出相關事類而設“詐律”之篇。從唐律《詐偽律》來看,偽造御寶、偽寫官文書印、詐為官文書及增減、非正嫡詐襲爵、證不言請等罪皆在該篇,由此可見律篇之變。因此律篇之推測,還需要一定數量的文獻以及長期的研究積累。

目前我們所獲知的律名主要來自于出土文獻,其種類有睡虎地秦簡、青川木牘、龍崗秦簡、江陵王家臺秦簡、岳麓書院藏秦簡、里耶秦簡、張家山247號墓及336號墓漢簡、睡虎地M77號漢

墓簡、武威旱灘坡漢簡、張家界古人堤遺址簡牘

等。另外敦煌、居延、懸泉、肩水金關遺址所出漢

簡也出現了一些律名。如敦煌漢簡:祠律(499)、

捕律(983);4居延漢簡:囚律(EPT10∶2A)、5戶律(202.10)、捕律(395.11);6懸泉漢簡:賊律(Ⅱ0115③∶421)、囚律(Ⅰ0112①∶1)。7

邊境遺址出土簡牘所見律名除去祠律、戶律外,一般以律篇名+律文的形式出現。不過需要注意的是,在這些簡牘中,還有不少律文并非以此種形式出現,而是以“律曰”+律文及“·”+律文的形式引述律文。例如敦煌漢簡2325簡“律曰:諸使而傳不名取卒、甲兵、禾稼簿者,皆勿敢擅予”,8此條律文雖未明確律名,但據張家山漢簡《二年律令》216簡的同文記載,知其有可能出自《置吏律》。又如懸泉漢簡Ⅱ0112②:8簡“·諸與人妻和奸,及所與□為通者,皆完為城旦舂;其吏也以彊(強)奸論之。其夫居官……”,9據《二年律令》192簡“諸與人妻和奸,及其所與皆完為城旦舂。其吏也,以強奸論之”,10知其為《雜律》之文。還有一些律文規定雖不能明確歸屬何篇,但據其行用或可推測規范依據。如金關漢簡73EJT3:55:

河平四年二月甲申朔丙午,倉嗇夫望敢言之:故魏郡原城陽宜里王禁自言,二年戍屬居延,犯法論,會五月甲子赦令,免為庶人,愿歸故縣。謹案律曰:徒事已,毋糧。謹故官為封偃檢,縣次續食,給法所當得。謁移過所津關,毋苛留止,原城收事。敢言之。

二月丙午,居令博移過所如律令掾宣、嗇夫望、佐忠。1

這是成帝河平四年(前25年)二月,倉嗇夫望所寫的一份報告。其中提到原籍為魏郡原城陽宜里的王禁自述:本人于河平二年(前27年)來居延戍邊,犯法論罪后,以五月甲子赦令免為庶人,所以希望返回家鄉。望認為按法律規定,刑徒服役結束,就不再提供口糧。王禁應由原管轄機構為其出具相關文書,由返鄉沿途各縣提供食物,給予依法應得。簡文中的“徒事已,毋糧”及“縣次續食”應都是律文規定,雖不能明確歸屬律篇,但以秦漢律《倉律》規定刑徒的口糧供應及《傳食律》規范驛傳的伙食供應來看,這一事務的處理實際涉及了兩種律的執行。

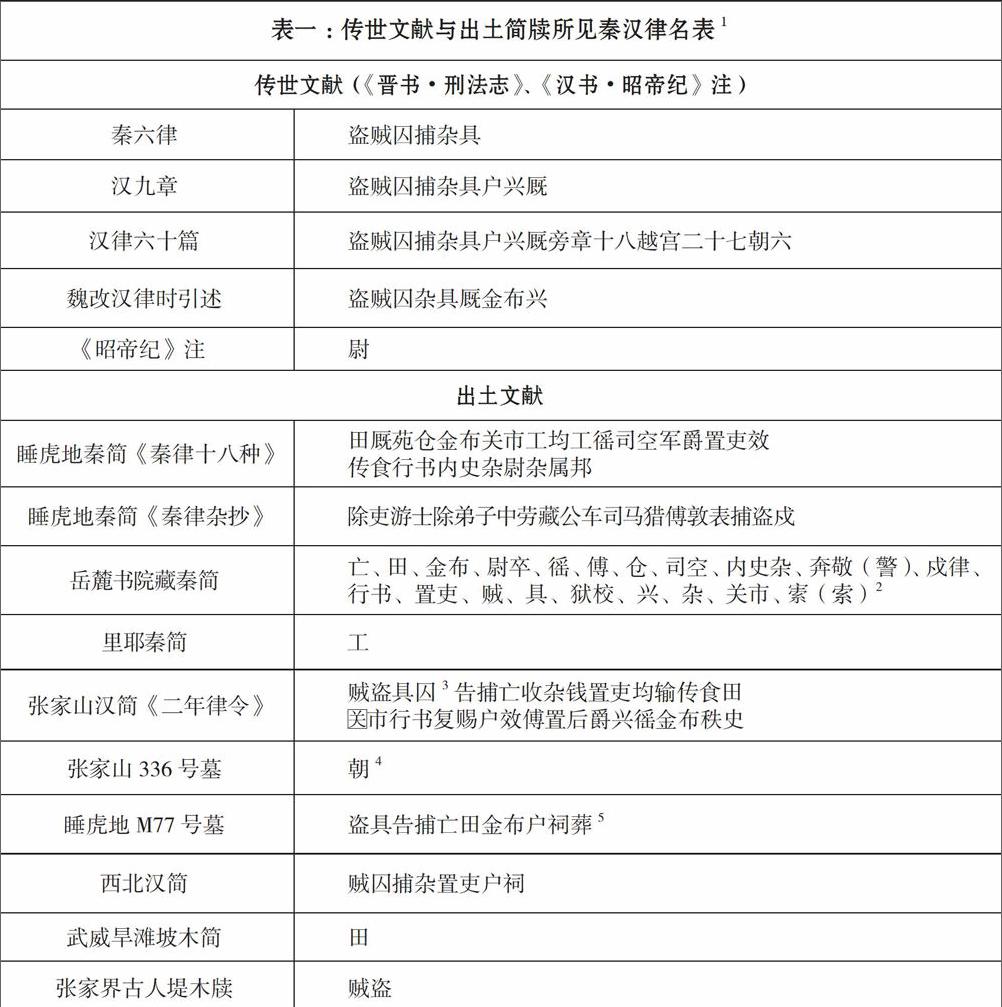

上述墓葬出土簡牘,除旱灘坡與古人堤簡牘為東漢之物外,其余年代跨度為戰國秦至漢初,而西北邊陲遺址出土簡的時期為西漢中后期至東漢時期,如果鉤稽并集成其中的律名,就能在一定程度上彌補傳世文獻對秦漢律篇記載甚少的缺憾,進而使秦漢律篇呈現出可認識的發展變化線索,如表一。

據表一可見,盡管有的名稱尚難確定是否律篇之名(如《秦律雜抄》中的除吏、游士、除弟子、中勞、藏、公車司馬獵、敦表等),但可以確定的是秦漢律名有數十種之多。當然,這些律名是否自始至終存在于秦漢律體系之中,從秦律到魏人所見的漢律之間有怎樣的變與不變,當時的人們在編纂、分類時依據怎樣的標準與原則,還需要更深入的研究及更多的出土文獻求證。

2,令

這里所說的令,是指經整理編纂后具有法源意義及一定名稱與形式的令。單條詔令或一級公權機構產生的具體之令,有時也具有法源效力(如漢簡時見“詔書律令”、“府書律令”,還有“丞相御史律令”之謂),但它只是就某一具體事項而發出的令,雖然也是立法文件,但還不是編纂意義上的令。又所謂“某某令”,與前述“某某律”并非為律篇名類同,有時也未必為令篇名,而只是指某令條文。如張家山漢簡《津關令》495簡中的“以越塞令論之”,2非指有“越塞令”

之篇,而是指《津關令》篇首有關懲罰越塞闌關罪的令文。

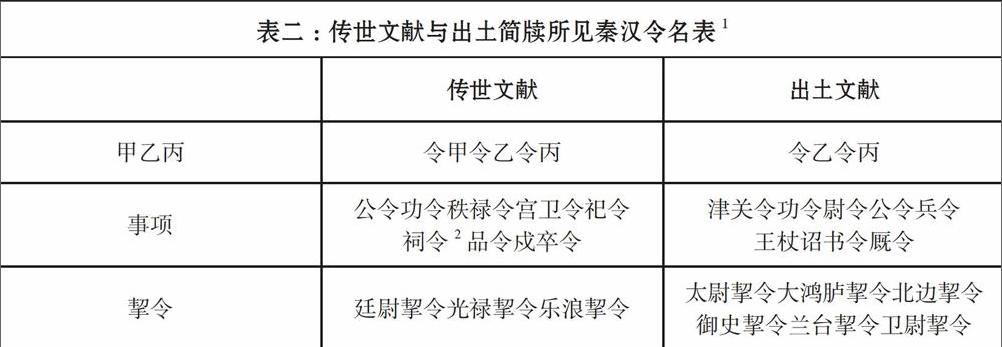

據傳世文獻與出土文獻,目前所見令名可作后文表二匯總。

岳麓書院藏秦簡中的秦令簡有千余枚,經整理者近十年的整理研究,認為岳麓秦簡中的秦令至少可以分為兩類。第一類是篇名:內史郡二千石官共令,廷內史郡二千石官共令,內史官共令,安臺居室、居室共令,食官共令,給共令,四司空共令,四司空令,四謁者令,尉郡卒令;第二類是單一令名:內史倉曹令,內史戶曹令,內史旁金布令,祠令,辭式令,郡卒令,廷令,廷卒令,卒令,縣官田令,遷吏令,備盜賊令,史學童詐不入誡令,遷吏歸吏群除令,新黔首挾兵令,稗官令。3由于這些令簡尚未全部公布,因此有關它的產生主體、名稱、排序、類別及內容探討,尚待時日。

學界一般認為,秦漢令存在三種編纂形態:一是將皇帝詔令分編為甲、乙、丙篇,二是將涉及同類事項的詔令匯編為篇(如津關令等),三是行用于各官署的令(挈令)。所謂“甲乙丙”、“事項”及“挈令”,只是學界通行的稱謂。其中的“甲乙丙”與“挈令”歷來是秦漢法律史研究的重點與難點。如甲乙丙令的編纂時間、分篇標準、內容類別以及與事項令、挈令的關系,尚待進一步明確;挈令是產生于相關官署自身的立法、政務活動,還是編錄、摘抄于既有的上位法文件,或二者兼而有之,學界亦尚無共識。

3,課、科、程、品、式

課有文書與規范二義。居延漢簡中的郵書課、驛馬課及里耶秦簡中的“課志”簡,大致屬于文書的范疇,而睡虎地秦簡的“牛羊課”則具有規范特征。但是課的法源形態以及與律令的關系,尚待更多的資料出現以助探討。

《后漢書·安帝紀》:“舊令制度,各有科、品。”6可理解為科、品是令的下位規則,是對令的具體分解。居延漢簡所出“購賞科別”,7具體規定了捕獲、斬殺敵人的獎勵標準。程,標準、規格。睡虎地秦簡《秦律十八種》有“工人程”,是有關手工勞作中勞動量的換算標準。式,標準、規范。睡虎地秦簡《封診式》除《治獄》、《訊獄》涉及官吏審判的優劣標準及刑訊規定外,其余都是司法文書的格式。品的含義也是標準、等級。居延漢簡有“罪人入錢贖品”、“烽火品約”,3前者是納錢贖罪的等級數量,后者是邊境烽火的具體規定。

需要說明的是,程、品、式均可以說是一種規范形式,但在地位上并不等同于律令。《漢書·孔光傳》:“光以高第為尚書,觀故事品式,數歲明習漢制及法令。”4這里的故事、品、式,既有漢制也有法令,但它們不與律令同類,體現的是國家政務中的規章細則。《晉書·刑法志》載“其常事品式章程,各還其府,為故事”,5也說明品式章程是各官署的行政規則。此外,所謂式也不意味著必然就是法律形式。6里耶秦簡中所見的“群志式”,即指各種記錄文書的書寫范式。同樣,《工律》下的“工人程”亦不可視為“工人程律”。

4,法律解釋

《大明律·吏律·公式》“講讀律令”條:“凡國家律令,參酌事情輕重,定立罪名,頒行天下,永為遵守。百司官吏務要熟讀,講明律意,剖決事務。”7此理古今同然。遵守法律,明習律令,是不同時代的國家對各級官吏法律素養的基本要求。另一方面,“律者,幽理之奧,不可以一體守也”,8“九章之律,自古所傳,斷定刑罪,其意微妙”,9又要求官吏能夠洞徹律意,把握其理,以求中允。應此需要,法律解釋的產生也是理所必然。

目前所見秦漢魏晉時期的法律解釋文獻,有睡虎地秦墓竹簡《法律答問》與玉門花海所出《晉律注》兩種。

《法律答問》標題為整理小組擬定。整理小組認為內容是對秦律中的主體部分即刑法的解釋。伴隨著研究的深入,學者指出其內容可分為兩大類。第一類是特定用語的概念性解釋,包括三小類:難解詞語的詞典式定義、指向不明用語的具體定義、容易混淆的兩個用語的區別;第二類是律無所定情況下的判斷,律無所定包括兩小類:正文不完整與正文完全闕如。10關于《法律答問》的性質,學界見解不同,有具有法律效力的法律解釋、秦律說、學吏教材、職務指南、法官私家解釋諸說。11最近的研究成果則認為,《法律答問》是法律實務題集,是學吏制度的

產物,1是“喜的法律知識筆記”。2

玉門花海所出《晉律注》為紙本文獻,嚴格說來不當入“簡牘法律文獻”之類,但考慮到秦漢魏晉時期的紙本法律文獻唯此一種,難以為類,故暫入于此。《晉律注》紙文書存四千余字,整理者判斷其為《晉律注》的部分內容,寫本年代可能是西晉末年,撰寫者可能是杜預。寫本正文與注釋同錄,注釋采用雙行小注。3其中所見的一些數字,如“四條□二百廿九字”,“□□律注□□九”,“□凡十三條五百九十六”,“□律第八”,“盜律六百一十八字”,“□諸侯律注□廿錄”,“凡五萬二千卌言”等,一定程度上反映了當時律及律注的篇幅。

5,案例匯編

秦漢時期,典型案件可以產生廷行事、比等規則,典型案例的匯編,對司法官吏的指導作用亦不言而喻。目前我們所見的秦及漢初的案例匯編有兩種,即張家山漢簡《奏讞書》與岳麓書院藏秦簡《為獄等狀四種》。

這兩種案例匯編都不是原始文書或檔案,而是經過第二次整理編纂后的產物。4這其中遴選何種案件,程序如何,罪刑如何,指導性如何,編者自有考量,即出于提高司法行政效率的目的體現其編纂價值。司法案件匯編是中國古代法律文獻的重要組成部分。經法吏之手整理的司

法檔案固然是出于實務之需,但記錄的累代存續,卻使彼時的司法狀況形成知識體系的一個環節,令今人得以窺見法律的具體運行。就此而言,此種整理與律典編纂、詔令匯編同等重要。

6,散見案件

出土簡牘中還有一些散見案件,也是珍貴的法律資料。居延漢簡有為數不少的“劾狀”,是邊境官吏移送上級機關的起訴文書。起訴事由涉及刑事的有“斗傷盜官兵,持禁物闌越于邊關”、“闌越塞天田出入”、“以縣官事賊傷”等,涉及行政職責的有“失亡馬”、“不憂事邊”、“私去署”、“軟弱不任吏職”等。5對這些“劾狀”及其相關文書深入研究,有助于了解漢代邊境地區司法、行政的運行狀況。伴隨著出土簡牘的增加,稀見的債務、土地訴訟案件也得以面世。如永始二年(前15年)大昌里男子張宗訴隧長趙宣償馬案、6眾所周知的《候粟君所責寇恩事》冊書、建武三年(27年)代理塞尉放訴隧長焦永償馬駒案,7是了解邊境地區審級關系的第一手材料;長沙東牌樓東漢簡牘所出靈帝光和六年(183年)李建訴精張奪田案,8對于了解當時社會化解糾紛的方式不無裨益;長沙走馬樓三國吳簡中的許迪貪污余米案,9也是了解當時長沙地區法制運行的第一手材料。

出土簡牘中的司法案件,有匯編、個案、某個訴訟程序的文書的不同,如何掌握案件的完整事實以及訴訟過程、律令適用、審級關系,需要研讀者綜合運用簡牘學、文書學以及法學的知識詳加辨析。

7,司法檔案

出土簡牘中的司法檔案主要發現于古井窖遺址。目前已知的有長沙走馬樓西漢簡牘、益陽兔子山遺址簡牘、長沙五一廣場東漢簡三種,數量皆達萬枚以上。走馬樓西漢簡牘的年代為武帝早期,益陽兔子山遺址簡牘時代從戰國楚經秦、張楚、兩漢至三國孫吳時期,長沙五一廣場東漢簡的書寫年代為東漢中期偏早。這三批簡牘所包含的大量司法檔案,1很令人期待。例如

據整理者披露于《中國文物報》的益陽兔子山遺址J3兩方牘文,2所見“主守盜”之罪名,“臧二百

五十以上”之計贓等級,“無長吏使”之同僚舉劾原則,“數罪以重”、“爵減”之法律適用,“髡鉗城旦”之判決,“衣服如法”之刑徒著裝規定,贓物入官且令其“備償”以及“收入司空作”之執行,“鞫”之訴訟程序,都給人以具體而又真實的認知。長沙五一廣場東漢簡中的司法文書,則為既往資料偏少的東漢法制增加了認識對象。

關于對簡牘法律文書的命名,還需要區分檔案與文書的不同。例如對包山楚簡,學界一般稱其為司法文書。但這種稱謂較易產生概念交錯。所謂司法文書,是指在起訴、逮捕、調查、審判及偵查勘驗過程中產生的文書,而司法檔案則指經過分類歸檔而集中保管的司法文書,前者尚在現實的司法活動中發揮作用,后者則已然經過整理而存檔備查。因此,盡管包山楚簡文書反映了當時的訴訟程序,是當時司法活動的記錄,然而如“受期”、“疋獄”等未必是訴訟程序之名,亦非文書之名,看上去更像是當時整理者給予的分類定名。“廷等(志)”簽牌的存在,也說明這批簡已經被人為整理過。在此意義上,不妨將包山楚簡的文書簡視為司法檔案。

8,司法文書

“蕭何入秦,收拾文書,漢所以能制九州者,文書之力也”,3王充所言,總結了秦漢時期文書政治的根本功效。由此亦可推知,具有如此治國理政功效的文書必有規范要求。例如式,既有研究成果已指出式為漢代的行政文書范本,4而里耶秦簡中的式呈現出了更具體的文書樣態。如8-94簡為楬,上書“群志式具此中”。5“群志”指各種志,如田官課志(8-479)、尉課志(8-482)、司空課志(8-486)等,又有事志(8-42)、戶當出戶賦者志(8-518)、庸作志(8-949)、禾稼租志(8-1246背)、畜志(8-2491)等,“群志式”應是各種志的文書范式。對行用于司法活動中的文書,同樣有規范要求。前述睡虎地秦簡《封診式》25條簡文,除“治獄”與“訊獄”外,“其余各條都是對案件進行調查、檢驗、審訊等程序的文書程式”,6體現了對司法活動中文書規范的嚴格要求。

在目前出土的法律文獻中,所見較多的司法文書為劾狀與爰書。

劾狀主要產生于官僚機構的成員對職責范圍內犯罪行為的起訴。據學者研究,完整的劾狀通常由劾文、狀辭及相關呈文構成。劾文是對被告身份及其犯罪事實的陳述、原告對事實的調查以及處理,狀辭是原告的自述且有一定的格式要求,呈文則是呈送劾文與狀辭的報告。7劾狀多見于居延漢簡,新出長沙五一廣場東漢簡也有相關內容。

爰書也是常用于司法活動中的文書。睡虎地秦簡《封診式》:“爰書:以某數更言,毋(無)解辭,治(笞)訊某。”整理小組認為“‘爰書以下系爰書的格式,以下各條類推”。8從《封診式》所列爰書涉及的事項來看,有訊獄、封守、盜自告、□捕、□□、盜馬、爭牛、群盜、奪首、□□、告臣、黥妾、(遷)子、(癘)、賊死、經死、穴盜、出子、毒言、亡自出等,范圍甚廣;而《候粟君所責寇恩事》冊書所見爰書則為供詞筆錄。因此可以說,爰書是行用于司法活動中且具有法律意義的文書。不過需要指出的是,爰書未必是司法文書的專名,司法文書只是它的功能之一而已。據學者辨析,居延漢簡中的爰書種類有自證爰書、吏卒相牽證任爰書、秋射爰書、疾死(病診)爰書、死馬爰書、毆殺爰書、貰賣爰書等,1在性質上具有“自辯書”與“證書”的特征,2因而具有較廣的適用范圍。

所謂司法文書,是指在起訴、逮捕、調查、審判及偵查勘驗過程中產生的具有法律效力的文書。上報疑難案件而請求上級定性、判決的“奏讞”文書,就性質而言也可視為司法文書,即該文書體現了通過“奏讞”而獲得終審這一程序。但從另一角度看,目前所見的“《奏讞書》是一部書籍,經過一番編輯,文書格式已與文書原貌有一定差距”,3因此還應區分文書原本與編輯本的不同。

9,官箴吏訓

中國古代歷來重視官吏道德的培養、為政經驗的總結及法律素養的積累,在已出土的秦簡中也不乏此類文獻。

其一為睡虎地秦簡《語書》,內容一是要求舉劾犯法的吏民,二是提出了良、惡吏的標準并要求懲罰惡吏。關于該文書的結構,整理小組提出后半部分6枚簡的書寫位置略低于前8簡,故有可能原來是分編的。學界也多認同此說,并對兩件文書的命名及性質提出不同看法。4最近則有學者根據契口與編繩位置、出土位置、容字與書體以及篇題與內容,認為《語書》與《南郡守騰文書》并非同篇,《語書》應編聯在《為吏之道》之后,“語書”之題應涵蓋“為吏之道”。5其二是睡虎地秦簡《為吏之道》,是目前所見最早的官箴讀本。其三是岳麓書院藏秦簡《為吏治官及黔首》,整理者認為與睡虎地秦簡《為吏之道》多可互校互補,因此是秦代宦學教材的又一版本。6其四是北大藏秦簡《為政之經》。據學者考證,《為正之經》與睡虎地秦簡《為吏之道》應源于同一文本,且抄寫年代也比較接近,而岳麓書院藏秦簡《為吏治官及黔首》的成本與抄寫年代要略晚于前二者。7其五是王家臺秦簡《政事之常》,其最大的特點是以圖形表現內容,這種結構被學者解釋為經傳與注疏的關系。8這意味著當時的吏訓已相當成熟,讀本已出現疏解的方式,與律令的答問形式相呼應。以上以出土簡牘文獻的自身內容為據,兼采傳統文獻及史志目錄對古代文獻分類的標準,將出土簡牘法律文獻劃分為“律”、“令”、“法律解釋”、“案例匯編”、“散見案例”、“司法檔案”、“司法文書”、“官箴吏訓”幾大類別,并從性質及主要內容進行了概述,同時也提出了研究的重點與難點,以期從文獻學、法律史學的視角對簡牘法律文獻及其研究現狀獲得整體認識。在此還有三點尚需說明:第一,在占有出土簡牘重要份額的大量的行政文書中,同樣蘊含著豐富的法律資料,當時的律令之制往往通過行政文書體現。雖然行政文書本身不屬于“法律文書”的性質,但治法律史不可忽視這一類別。第二,邊境地區出土的為數不少的債務文書以及墓葬出土的實物券書,也是了解當時特定區域以及民間社會法律生活的第一手資料;還有反映了當時人的法觀念、法律思想的文獻,同樣也屬于法律文獻的范疇,只是限于能力與篇幅,難以一一詳述。第三,類別的細化與擴充,有賴于文獻量的增加與學者的深入研究。例如性質較為明確的律令類文獻,自然易為人所識并撮以為類,但如課、科、程、品、式等,不僅數量遠遜于前者,學界對其存在樣態以及性質、地位的判斷也還處于探討階段。在這種情況下,分類又與律令體系、法律形式的判斷相關,分類的認同須建立在研究所取得的共識之上。但在另一方面,中國古代文獻的類別擴充反有賴于學者對史料的發掘與識別,在此意義上,文獻類別也不應有一成不變的一定之規。

結 語

出土簡牘法律文獻對于歷史文獻學、中國法律史學的研究進程乃至學科建設與發展,無疑起到了重要的促進作用。在今天的學科目錄中,歷史文獻學包含了敦煌學與古文字學,而以簡帛學的產生、發展以及影響來看,它在中國古代史研究中所具有的地位與分量日益重要,已形成新的學科增長點。處于建設之中的中國古代法律文獻學不能脫離簡帛學而為之,便是明顯的例證。簡牘文獻之于中國法律史研究的重要意義,更無需贅言。出土秦漢法律文獻的數量突破與遞增,使秦漢法律史研究處于持續活躍的狀態,研究所產生的宏富成果,不僅使秦漢律令體系的揭示承前而進入一個新階段,也為客觀認識中國古代法律體系的構造及其發展提供了新知。

在充分認識出土簡牘法律文獻的價值及其意義的同時,也需要對整理研究中的重點、難點問題有所關注。如前文已述,出土簡牘法律文獻的性質判斷并非易事,其是否法律文獻,是何種法律文獻,是某種法律文獻中的何篇,有時難以一言定讞。又如某一知識體系在傳世文獻的傳承中被凝練化,而在出土文獻中所表現的往往是某一時點上的原始化,如何消弭二者間的差異,也是需要有所意識的問題。再如在閱讀出土簡牘法律文獻時,意識到秦漢法律處于編纂歷史進程中的前期階段,當時的律篇劃分是秉承傳統或因時而為的產物,與后世之律甚至今人之意有明顯的差異,這又是客觀認識法律發展進程的題中之義。還有秦及漢初的簡牘法律文獻,有的文辭古奧,律意不彰,有的摘抄節錄,并非全文,因而要想疏通文義,了解律意,往往非反復研讀、逐字推敲、觸類旁通而不能。與此同時,出土簡牘法律文獻涉及考古、史學、法學以及簡牘學、古文字學等多種學科,對它的了解需要融合相關的學科知識。例如簡牘出土地的區分,涉及對官文書的運行乃至權力機構管轄的判斷;簡冊的收卷、標識、篇題、形制,涉及對書籍及文書的樣態認識,對此自不可忽視。還有古人立法自有其考量,涉及定罪量刑未必事事立法,而是以關鍵術語在此罪與彼罪間建立關聯,要想捕捉此種關聯,缺乏規范分析也難以為之;而在規范分析之時,對于其中所存在的較現代法學術語并無明顯內涵差異的情形(如吸收、競合、加減等),也需要運用一定的法學思維與方法加以分析。凡此種種,都是在研讀簡牘法律文獻時需要留意的。

在出土簡牘法律文獻的數量不斷增加的今天,文字辨識、簡冊復原、內容考證等基礎研究依舊是承前不變的方向。與此同時,通過對簡牘群的綜合考察而把握簡牘中的法制內容,以此證史、補史而還原簡牘時代的法制狀況,也是需要長期努力之所在。而在持續推進基礎研究的同時,提煉新的知識體系,以新的理論與方法觀照出土簡牘文獻,又是目前學界正在努力的方向之一。所謂“古文書學”的倡導,1正是促使出土簡牘法律文獻研究拾級而上的途徑選擇。