農業轉移人口市民化意愿激發誘因分析

張超+畢道君

摘要:農業轉移人口市民化的關鍵在于其自身的進城意愿。在對安徽省五個城市共1230位農業轉移人員進行實證研究的基礎上,得出如下結論:女性、未婚、35歲以下、高中以上學歷較其他人群有更強的市民化意愿。除家庭承包土地數、城鎮公共設施、城市生活便利程度、其他社會資本贊同、對身份地位的關注度、政策掌控能力判斷對農業轉移人口市民化意愿影響并不顯著外,其他影響因素俱符合假設。在未來農業轉移人口市民化工作推進中應將具有更強市民化意愿的群體作為重點服務人群,從合理的城鎮產業安排、完善的城鄉統籌的社會保障、精準到位的職業培訓以及多元化的社會支持系統的構建方面著力,激發農業轉移人口市民化意愿。

關鍵詞:市民化意愿;農業轉移人口;激發誘因;理性行為理論

中圖分類號:F323.6 文獻標志碼:A 文章編號:1001-862X(2017)04-0018-007

“三農問題”一直是中央關注的焦點,今年的中央一號文件更是明確提出各級黨委和政府必須始終堅持把解決好“三農”問題作為全黨工作重中之重不動搖。農業、農民、農村三者之間相互關聯的系統關系使得任何一個問題的解決都會使其他問題正向同步得以改善。解決農業轉移人口市民化的問題不僅關系到農民增收、農村剩余勞動力的分流與安置,還關系到農業生產現代化、新型城鎮化建設與現代服務業的發展。因此,農業轉移人口市民化問題的解決有利于社會經濟的整體和諧與發展。

要有效地推動農業轉移人口市民化,就必須從對農業轉移人口市民化行為影響較大的誘因著手。在已有的研究中,農業轉移人口市民化影響因素綜合起來主要集中在城鎮化發展水平因素、制度因素、環境因素以及農業轉移人口自身因素幾個方面。城鎮化發展水平因素主要涵蓋了:城鎮基礎設施對農業轉移人口的數量承載能力有限、現有的城鎮產業結構限制了農業轉移人口就業。環境因素主要涵蓋了:傳統文化因素、社會認同因素、社區發展因素。制度因素主要涵蓋了:戶籍因素、就業因素、社會保障因素、土地因素、住房因素。農業轉移人口自身因素主要涵蓋:觀念因素、人力資本因素、社會資本因素(zailiang,2016)。但是,本研究認為農業轉移人口市民化的進程中起決定性作用的是這一行為的主體:農業轉移人口。如果農業轉移人口自身進城意愿不足,即使形勢再迫切,政策再優惠,也不可能出現進城行為。因此,推動農業轉移人口市民化,關鍵在于找出激發其市民化意愿的誘因,在對激發意愿的誘因分類分析的基礎上,政府部門通過強化相關誘因,強化農業轉移人口的市民化意愿,進而產生進城行為。

本文將激發農業轉移人口市民化意愿的誘因劃分為客觀誘因與主觀誘因兩大類。赴安徽省合肥、蕪湖、銅陵、淮北、阜陽五市發放問卷1500份,回收問卷1446份,剔除數據不全和數據明顯有錯的答卷,有效數據為1230份,問卷回收率為96.4%,有效率為85%,符合實證研究要求。

一、本研究的理論模型及相關假設

(一)理論模型構建

組織行為學認為,行為是人的有機體對外界刺激做出的反應。心理學認為,人的動機決定人的行為,動機的產生由需要支配,而內外刺激影響需要,四者之間的關系可以表達為“刺激→需要→動機→行為”。理性行為理論認為,人的行為意愿影響行為的產生,而態度、主觀規范和知覺行為控制影響人的行為意愿。由上可知,農民進城行為的產生是主觀意向(內部刺激)和客觀條件(外部刺激)共同作用的結果。其中,主觀意向不僅包括農民個體的愿望、對外部環境的認知與把握程度,還包括家人、親友等的意見對個體認知的影響。客觀條件不僅包括與農民個體及家庭密切相關的個體因素和家庭因素,還包括個體及家庭必須面對、身處其中的社區因素和制度因素。

(二)激發農業轉移人口市民化意愿的客觀誘因相關假設

激發農業轉移人口市民化的客觀誘因主要有個體、家庭、社區與制度四個維度的因素。

1.個體因素

(1)性別。不同性別對事物的判斷和決策存在差異。李強、龍文進(2011)研究發現,女性對城鎮工作、生活的愿望強于男性。

H1a:性別差異對農業轉移人口市民化意愿產生影響。

(2)年齡。基于經驗與知識的擁有,不同年齡階段的個體對事物的認知、判斷和決策存在差異,Hare(1999)發現遷移的年齡選擇性是最強的,不同的時間節點,人們的遷移意愿是不同的。楊肖麗 (2011)發現 16—35歲之間的人遷移的意愿較為強烈,20—30歲年齡段的人最具有流動性(袁培,2009)。

H1b:年齡反向影響農業轉移人口市民化意愿。

(3)文化程度。M.P.托達羅(1985)認為因更容易獲得就業機會和較高收入,具有較高教育水平的人更傾向于遷移。而新生代農業轉移人口,尤其是接受過高等教育的新生代農業轉移人口留城意愿更為強烈(王春光,2001)。

H1c:文化程度正向影響農業轉移人口市民化意愿。

(4)婚姻狀況。李強(2009)認為農業轉移人口的遷移意愿和留城意愿受婚姻狀況影響顯著,已婚狀態會降低農業轉移人口留城的意愿。未婚男性勞動力轉移可能性較大(黃善林,2010)。由此可見,未婚農民更傾向于進城。

H1d:婚姻狀況影響農業轉移人口市民化意愿。

2.家庭因素

(1)家庭人均年收入。蔡昉(2007)發現,農業生產低收入是農民做出轉移決策的誘因。但虞小強 (2011)在其研究中發現家庭人均年收入較高的農民更傾向于進城。而在本研究的實地調研中我們發現,家庭務農收入越低,農業轉移人口市民化意愿越強。

H2a:家庭人均年收入負向影響農業轉移人口市民化意愿。

(2)家庭承包土地數。中國長期以來都是傳統的農耕社會,農民的一切生產、生活都與土地有關。在農民沒有真正成為城市人享有與城市人相同的社會保障之前,土地是農民的唯一保障。如果要以交回承包地為代價才能夠轉戶口,絕大多數的農民工是不愿意轉變為非農戶口的(張翼,2011),為保有土地,很多到城市求學的農村的孩子選擇不將戶口遷入城市。本研究認為承包土地數量越少,農業轉移人口市民化意愿就越強。

H2b:家庭承包土地數負向影響農業轉移人口市民化意愿。

3.社區因素

(1)與城鎮的距離。城鎮與家庭的距離會影響農業轉移人口市民化意愿,王衛東(2013)認為,在交通越來越便利的情況下,人口的流動和空間絕對距離之間并沒有必然的聯系。然而,Greenwood(1971)認為交通距離與勞動力轉移具有負相關,轉移中發生的交通成本以及遠距離帶來的機會成本會阻礙農民工的轉移(黃善林, 2010)。本研究認為離城鎮越近,農業轉移人口市民化意愿越弱。

H3a:離城鎮距離負向影響農業轉移人口市民化意愿。

(2)城鄉經濟發展水平差異。城鄉發展水平差異指標特指經濟發展水平上的差異,管理學強調,導致不均衡感出現的不是絕對值而是相對值的差異。經濟差距越大對農業轉移人口的“拉力”越大。本研究認為城鄉經濟發展水平差異越大,農業轉移人口市民化意愿越強烈。

H3b:經濟發展水平差異正向影響農業轉移人口市民化意愿。

(3)城鎮公共設施。城鎮公共設施的承載狀況以及公共設施的共享狀況會影響農業轉移人口到城鎮之后對于自身生活狀態的評價,從而影響其市民化意愿。本研究認為城鎮公共設施越完善則農業轉移人口市民化意愿越強烈。

H3c:城鎮公共設施正向影響農業轉移人口市民化意愿。

4.制度因素

(1)社保制度。蔣占峰(2007)認為非城鄉一體化的社會保障制度導致農村剩余勞動力向城鎮轉移后權益難以得到充分的保障。 地區之間社保制度的不完全互聯互通使得農業轉移人口在轉移過程中受到阻礙(張翼,2011)。本研究認為農業轉移人口越關注社會保障其市民化意愿就越低。

H4a:社保制度正向影響農業轉移人口市民化意愿。

(2)戶籍開放程度。對農業轉移人口的遷移行為有很大的影響是戶籍制度因素(YuZhu,2007)。隨著市場經濟改革的不斷深入,戶籍不再是獲得工作崗位的剛性約束指標,但擁有城鎮戶口的人員因其信用資本較農業轉移人口更多,會擁有更多的職業地位晉升的機會這是不爭的事實(陸益龍,2008)。而戶籍與社保、住房、教育、醫療緊密相關,本研究認為只有在更為開放的戶籍制度下農業轉移人口市民化意愿才會更強烈。

H4b:戶籍開放程度正向影響農業轉移人口市民化意愿。

(3)住房制度。離開原住地遷入城鎮,住房是必需的基本物資條件。然而,城市高企的房價讓農業轉移人口無法購房,租房成為一個必然選擇。本研究認為在城鎮擁有自己的住房難度越大,農業轉移人口市民化意愿就越低。

H4c:住房制度反向影響農業轉移人口市民化意愿。

(三)農業轉移人口市民化主觀影響因素相關假設

本研究將影響農業轉移人口市民化的意愿的主觀因素分為態度傾向、主觀規范和行為控制感知三個維度。

1.態度傾向

(1)農村生存壓力。每個人都有追求生存與發展的權利,拉文斯坦(1885)認為沉重的生活負擔、惡劣的生活條件是引起人口轉移的重要誘因。“解決生存問題”是新生代農村勞動力的主要遷移動機(羅霞、王春光,2003)。實踐中,許多年輕人由于已經不再具備農業生產技能,不再具備農村生存能力而選擇進城。因此,本研究認為農村生存壓力越大農業轉移人口市民化的意愿越強烈。

H5a:農村生存壓力正向影響農業轉移人口市民化的意愿。

(2)生活條件的便利程度。農村遠離城鎮,交通不發達,環境較為臟亂,生活簡單乏味,使農民在上學、就醫、購物等方面都存在不便,未來發展空間受限。部分邊遠地區的農民迫于貧瘠而閉塞的自然條件而選擇進城。也有研究認為,部分老人習慣田園生活,城市生活反而不便利,所以選擇留在農村。本研究衡量的是農業轉移人口對城市生活便利程度的判斷,認為城市生活便利程度越高的,其市民化意愿就越強。

H5b:城市生活便利程度正向影響農業轉移人口市民化意愿。

(3)更高的經濟收入。美國經濟學家托達羅(1969)認為農村勞動力向城市遷移的動力是追求預期收入的最大化(盛來運,2005)。趙耀輝(2006)認為個人流動的主要目標指向是追求收入最大化。而舒爾茨(1961)則認為只有當遷移的收益大于成本時,遷移才會發生。熊波、石人炳(2009)認為農民工獲得的比較收入越多則越愿意選擇永久性遷移。因此本研究認為,越想追求更高的經濟收入,農業轉移人口市民化意愿越強。

H5c:追求更高的經濟收入正向影響農業轉移人口市民化意愿。

(4)追求子女優質教育。由于我國城市教育資源明顯優于農村教育資源,Findley(1977)發現為了讓子女獲得更好的受教育機會是發展中國家的人口流動的重要原因(楊肖麗,2009);張翼(2011)孩子的教育與升學是農民工愿意轉戶的主要原因。本研究認為追求子女優質教育愿望越迫切,農業轉移人口市民化意愿就越強烈。

H5d:追求子女優質教育正向影響農業轉移人口市民化意愿。

(5)身份地位。斯塔克(1984)認為人們進城更多考慮的是,現在的職業是否與自身的身份、學歷、能力等相匹配。在部分農民認知中成為城鎮居民是一種身份的象征。隨著農民受教育的程度越來越高,尤其是新生代的農民開始重新審視和定位自己的職業,認為只有進城才能配得上自己所受的教育,符合自己的身份。因此,本研究認為,對身份地位關注度越高,農業轉移人口市民化意愿越強烈。

H5e:對身份地位的關注度正向影響農業轉移人口市民化意愿。

(6)自我價值實現。對馬斯洛的需求層次理論的深層解讀可以發現,需求的層次是按照人們對其重要性和緊急性的認知來排序的。雖然農民的經濟狀況不如城市居民,但也有可能將自我價值實現的需求放在前列,而城市多樣化的資源為其自我價值的實現提供了條件。因此,本研究認為自我價值實現需求越強烈,農業轉移人口市民化意愿就越強烈。

H5f:自我價值實現需求正向影響農業轉移人口市民化意愿。

2.主觀規范

在本研究中,我們采用了Caldini(1991) 對指令性規范的界定,關注他人是否贊成該行為的感知。

(1)家人贊同。中國是強調血緣親情的國家,遷移的決策更多的是由其家庭決定而不完全取決于個人。因此,本研究認為,家人的意見尤其是家庭中具有較高權威的人的意見對于個體的主觀意向具有較大的影響。

H6a:家人贊同正向影響農業轉移人口市民意愿。

(2)其他社會資本贊同。遷移網絡理論認為,以前外出的農村勞動力及其所建立的社會關系會極大影響后來農村勞動力流動遷移意愿(Kevin and song,2003),他們在城市的經歷會影響農業轉移人口對城市的判斷。因此,本研究認為其他社會資本越贊同,農業轉移人口的市民化意愿越強烈。

H6b:其他社會資本贊同正向影響農業轉移人口的市民化意愿。

3.行為控制感知

(1)風險承擔的判斷。如果能夠對進入城市后的風險準確評價,對自身非常自信,認為自己能夠掌控風險,則農業轉移人口的市民化意愿就越強烈。反之,如果個體對自身信心不足,甚至厭惡風險,則其市民化意愿就會越弱。因此,本研究認為風險承擔能力越強,則農業轉移人口的市民化意愿越強。

H7a:風險承擔能力正向影響農業轉移人口的市民化意愿。

(2)自身條件能力的判斷。個體對自身的條件和能力認識越清晰,就越能準確定位未來的工作崗位和生活狀況,增加自己對進城意愿的把握,越有信心對是否進城做出正確的決策。本研究認為自身條件能力判斷越高,則農業轉移人口的市民化意愿越強。

H7b:自身條件能力判斷正向影響農業轉移人口的市民化意愿。

(3)政策掌控能力的判斷

農業勞動力轉移需要具備許多條件,其中最重要的條件是就業條件和制度條件(王萍,2006)。近年來,國家在戶籍、社會保障、勞動就業等方面出臺了一系列有利于遷移的政策。但是如果農民對國家政策不夠了解和把握并及時根據政策的變化而調整自身行為,會影響其進城意愿。本研究認為,農業轉移人口對政策掌控能力越強則其市民化意愿就越強。

H7c:政策掌控能力的判斷正向影響農業轉移人口的市民化意愿

二、假設檢驗與結果分析

(一)獨立樣本T檢驗

個人統計特征對于很多變量都會產生影響。本文將個人統計特征中的性別、婚姻狀況、年齡、文化程度界定為客觀因素中的一個控制變量,重點研究對于農業轉移人口市民化意愿的影響。

1.性別差異的獨立樣本T檢驗

通過表1可以看出性別差異對農業轉移人口市民化意愿影響顯著,驗證了H1a:性別差異對農業轉移人口市民化意愿產生影響,女性較男性有更強的市民化意愿。結合前期的訪談可以大致得知原因,很多女性認為“農村女孩結婚早,如果不出來打工家里就會早早安排結婚,與其嫁一個不認識的人,不如自己出來闖一闖或許能找到一個自己滿意的”,“雖然沒考上大學,但是也在學校待了十年,就這樣留在農村一輩子,不甘心”,“城市的東西比農村多多了,買不起看看也很好”,“希望將來小孩能夠在城市出生,有一個較好的發展環境”。但是在研究中我們發現不同年齡段的女性,其進城意愿的強烈程度是不同的,這有待今后的后續研究。

2.婚姻差異的獨立樣本T檢驗

通過表2可以看出婚姻差異對農業轉移人口市民化意愿影響顯著,驗證了H1d:婚姻狀況影響農業轉移人口市民化意愿,未婚農業轉移人口較已婚的農業轉移人口有更強烈的遷移意愿。結合前期訪談可知,未婚農業轉移人口在遷移動機中有一個非常普遍的因素就是在城市尋找自己的另一半。另外由于未婚,沒有家庭拖累,所以能夠輕裝上陣,沒有太多顧慮。

(二)方差分析

1.年齡的方差分析

本研究在年齡題項中共劃分了15—25,25—35,35—45,45以上四個年齡段,使用方差分析來研究不同年齡段的農業轉移人口在市民化意愿上是否存在差異。

從表3可以看出,不同年齡的農業轉移人口的市民化意愿存在差異。運用LSD做差距檢驗,得到年齡多重比較結果。可以發現雖然在年齡劃分上分了四個年齡段,但是事實顯示以35歲為分界點農業轉移人口市民化意愿存在顯著差異,年紀越小,其市民化意愿越強烈,驗證了假設H1b:年齡反向影響農業轉移人口市民化意愿。35歲以下的農業轉移人口在我們現有的研究中又稱為新生代農民工,與一代農民工相比他們沒有農業生產的實踐經驗,上過學,見識過外面的世界,不甘于在農村生活一輩子,因此他們要比35歲以上的農業轉移人口有更迫切的走出去的愿望。

2.文化程度的方差分析

本研究在文化程度題項中劃分了小學、初中、高中、專科以上四個階段,用方差分析來研究不同文化程度的農業轉移人口在市民化意愿上是否存在差異。從表5可以看出,不同文化程度的農業轉移人口的市民化意愿存在差異。運用LSD做差距檢驗,得到文化程度多重比較結果。可以發現雖然在文化程度劃分上分了四個階段,但是事實顯示不同文化程度的農業轉移人口市民化意愿存在顯著差異,文化程度越高,其市民化意愿越強烈,驗證了假設H1c:文化程度正向影響農業轉移人口市民化意愿。該結論在訪談中能夠得到驗證。

(三)結構方程模型的結果分析

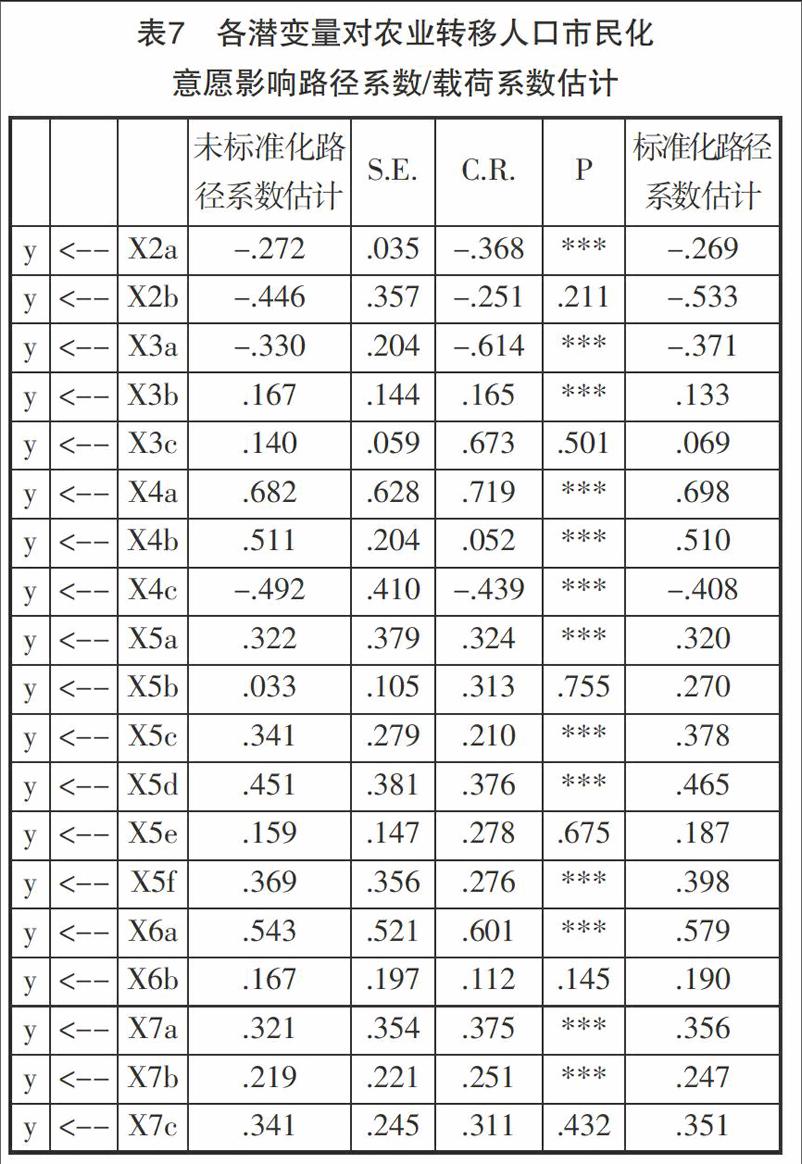

在研究中對潛變量分別進行了簡化,家庭人均年收入(X2a)、家庭承包土地數量(X2b)、離城鎮距離(X3a)、經濟發展水平差異(X3b)、城鎮公共設施(X3c)、社保制度(X4a)、戶籍制度(X4b)、住房制度(X4c)、農村生存壓力(X5a)、城市生活的便利程度(X5b)、更高的經濟收入(X5c)、追求子女優質教育(X5d)、體現身份地位(X5e)、實現自我價值(X5f)、家人贊同(X6a)、其他社會資本贊同(X6b)、對風險承擔的判斷(X7a)、對自身條件能力的判斷(X7b)、對政策掌控能力的判斷(X7c)為自變量。因變量為農業轉移人口愿意(y)。

為了進一步研究主觀因素、客觀因素對于農業轉移人口市民化意愿的影響,本研究運用AMOS7.0作為分析工具,通過結構方程模型來檢驗各變量之間的關系,驗證所提出的假設。 通過表7所顯示各潛變量對農業轉移人口市民化意愿的標準化路徑系數估計可知:家庭人均年收入、家庭承包土地數、離城鎮距離以及住房制度反向影響農業轉移人口市民化意愿,其中家庭承包土地數對市民化意愿影響并不顯著。對其原因進行探析,可能與當前農村人均占有土地數量并不太多,且除平原地區外,農業機械化生產并未在全國全面推開,農田產出不能與城市務工收入相提并論,對農業轉移人口吸引力不大所導致。

而經濟發展水平、城鎮公共設施、社保制度、戶籍制度、住房制度、農村生存壓力、城市生活便利程度、追求更高經濟收入、追求子女優質教育、對身份地位的關注度、自我價值實現需求、家人贊同、其他社會資本贊同、風險承擔能力、自身條件能力判斷、政策掌控能力判斷對農業轉移人口市民化意愿存在正向影響。其中城鎮公共設施、城市生活便利程度、其他社會資本贊同、對身份地位的關注度影響,政策掌控能力判斷對農業轉移人口市民化意愿影響并不顯著。

對其不顯著原因進行探析:城鎮公共設施、城市生活便利程度對農業轉移人口市民化意愿影響不顯著,一方面說明城鎮建設的過程中在基礎設施與公共設施共享上做得還不夠,并未對農村的剩余勞動力產生足夠的“拉力”。另一方面在訪談中得知,對于年齡在45歲以上的農業轉移人口而言,增加經濟收入改變經濟狀況是進入城市的主要目的,公共設施與生活的便利程度僅僅只是錦上添花,并不會過多影響其進城意愿。對身份地位的關注度影響不顯著的解釋從訪談中可以得知,身份識別模糊對于所有的農業轉移人口來說都存在,但并非他們考慮的最主要的問題,只要享有城市人都有的教育、醫療、就業等均等的機會,自己的身份是“農民工”、“農業轉移人口”或“市民”都沒有關系。政策掌控能力判斷對轉移意愿影響并不顯著的解釋從訪談中可以得知,農業轉移人口更多關注的是自己小家庭吃飽穿暖,除開如取消農業稅之類的重大政策,其他政策對于他們而言并不會從本質上改變其經濟狀況,所以政策如何定,并不會影響他們的現實生活選擇。同時,他們對政策承諾的兌現程度也并不持樂觀態度,認為自己的利益還得依靠自己來考慮。其他社會資本影響不顯著可能與選取的樣本有關,該結論還有待后續研究驗證。

三、研究的實踐價值

本研究從客觀與主觀兩個角度對影響農業轉移人口市民化意愿的誘因進行了探析,根據實證研究的結論,提出以下相應的對策。

1.通過強意愿人群的市民化來推動整體的農業轉移人口市民化。不同年齡、性別、婚姻狀況以及不同文化程度的農業轉移人口,其市民化意愿具有差異性。針對每一類人群的政策的制定必須一以貫之盯牢這一群體,在政策制定時強調精細化,過于寬泛的普適性政策可能存在無效或反作用的危險。因此,在制定相應的促進農業轉移人口市民化政策時,政策的目標指向必須與農業轉移人口的個人統計特征相吻合。將有更強市民化意愿的女性、未婚、35歲以下、高中以上學歷的人群作為服務重點。通過重點人群的成功的市民化,來帶動其他意愿較弱人群的市民化。

2.通過合理的城鎮產業安排來切實增加農業轉移人口的收入。滿足農業轉移人口文化程度不高、增加經濟收入及就近就業的需要,將城鎮產業進行合理安排,充分融合一二三產,將農民自有的一產、勞動力密集型的二產以及對文化和技能要求不高的三產結合起來,為農業轉移人口在城鎮生產搭建一個立體的就業框架,增加就業機會,從而在改變家庭經濟狀況的同時,兼顧家庭照顧的義務,讓農業轉移人口出得來,留得下,安得下心。

3.通過建立完善的城鄉統籌的社會保障和公共服務制度幫助農業轉移人口解決現實困難。戶籍制度的改革必須涉及戶籍利益的根本,要將教育、醫療、社保、住房及公共服務無差別向農業轉移人口開放。為解決城鄉居民心理不平衡問題,切實打破城鄉壁壘,使進城的農業轉移人口切實享有無差別的社會保障和公共服務,可嘗試將農村承包地承包權與經營權、宅基地使用權、集體資產收益權等進行合理折算,置換為與城市戶籍人口同等的社會保障和公共服務,使農業轉移人口真正擺脫對土地的依賴,成為市民。

4.通過精準的職業培訓幫助農業轉移人口增加就業能力,抵御未來風險。政府部門成立的就業指導中心負責對農業轉移人口進行測評、對其就業需求所需知識和能力進行評估,根據評估結果有針對性地在職業培訓框架內選擇課程對其進行培訓。職業培訓的框架應該涵蓋不同行業不同階段所需要的知識和能力。

5.建立良好的社會支持系統,拓寬農業轉移人口親緣、地緣的原生社會支持網絡,將企業、社會、政府部門納入其中,通過客觀因素與主觀因素的兼顧考慮、經濟因素與非經濟因素的同步滿足,在制度設計、政策支持、就業服務、法律援助、文化教育、心理疏導、社區融入等方面完善社會支持措施,幫助農業轉移人口強化市民化意愿。

參考文獻:

[1]Cohen , Thomas A. Wills. Stress ,Social Support and the Buffering Hypothesis [J].Psychologica Bulletin,1985,98.

[2]Kevin,H. Z. , Song Shunfeng.:Rurahurban migration and urbanization in China:Evidence from time-series and cross-section analyses [J].China Economic Review. 2003,14(4).

[3]Riley D,Eckerrrode J. Social Ties:Subgroup Differences in Costs and Benefits [J]. Journal of personality and SocialPsychology,1986,51.

[4]Wellman B,Wortley,S. Different Strokes from Different Folks:Community Ties and Social Support[ J]. American Journal of Sociology,1990,96:558-588.

[5]Yu Zhu. Chinas Floating Population and Their Settlement Intention in the Cities :Beyond the Hu Kou Reform [ J].Habitat International ,2007,31.

[6]Zai Liang . Chinas Great Migration and the Prospect of a More Integrated society.The Annual Review of Sociology,2016,42.

[7]蔡昉,王美艷.農村勞動力剩余及其相關事實的重新考察——一個反設事實法的應用 [J].中國農村經濟,2007,(10).

[8]洪小良,尹志剛.城市貧困家庭的社會支持網研究 [C].中國社會學年會論文,2005.

[9]賀寨平.國外社會支持網研究綜述[J].國外社會科學,2001,(1).

[10]李漢林.關系強度與虛擬社區[M]//李培林.農民工——中國進城農民工的經濟社會分析.北京:社會科學文獻出版社,2003.

[11]李樹茁,任義科,費爾德曼,楊緒松.中國農民工的整體社會網絡特征分析[J].中國人口科學,2006,(3).

[12]劉傳江,周玲.社會資本與農民工的城市融合[J].人口研究,2004,(9).

[13]王春光.新生代農民工的社會認同與城鄉融合的關系[J].社會學研究,2001,(3).

(責任編輯 秋 妍)