蒲松齡《農桑經》的農業管理學文獻價值

焦浩

摘要:蒲松齡《農桑經》中蘊含著豐富的農業管理學思想,具有一定的農業管理學文獻價值。書中主要涉及到對佃戶、雇工的管理,對時間的管理,租佃關系中對出租方利益的保證,以及其他一些零星的農業管理思想。這些農業管理思想所涉方面眾多,具有一定的系統性,但不是蒲松齡有意識為之的結果。

關鍵詞:農經;農桑經;農業;管理

中圖分類號:H312 文獻標識碼:A

蒲松齡,字留仙,一字劍臣,號柳泉居士,山東淄川人,生于明代崇禎十三年,即公歷1640年,卒于清代康熙五十四年,即公歷1715年,是我國乃至世界聞名的文學家,世稱“聊齋先生”。他屢次參加科舉,卻終生不第,幾乎終生窮困潦倒地生活在山東農村,著“孤憤之書” [1] 3 ,成就《聊齋志異》,這部短篇小說集在國內可謂家喻戶曉,婦孺皆知,而在國外,也已被譯成多種外語,廣泛流傳。蒲松齡不僅文學成就斐然,而且在農學著述方面也取得了一定的成就,他的農學著作主要是《農桑經》,另有一些涉及到農業的詩文或篇章,主要有《秋災記略后篇》 [2] 49 、《蝗來》 [2] 530 、《捕蝻歌》 [2] 531 ,《日用俗字》中的《莊農章第二》 [2] 744 和《養蠶章第三》 [2] 746 。

《農桑經》成書于清康熙四十四年(1705),較為系統地總結了我國北方,尤其是山東地區的農業生產經驗,具有一定的科學性與實用性,曾在作者家鄉淄川及周邊地區廣泛流傳,分為《農經》和《蠶經》兩大部分,《農桑經序》曰:“居家要務,外惟農而內惟蠶。” [2] 768 具體包括《農經》七十一則,《蠶經》二十一則,《補蠶經》十二則,《蠶祟書》二十七則,《種桑法》十則。

《農桑經》蘊含著豐富而極具實踐性與指導意義的農學思想,這也是目前學者們研究著力較多的方面;此外,筆者經過細致研讀,發現書中還蘊含有較為系統的農業管理學思想,該書具有一定的農業管理學文獻價值。本文擬就這一問題加以分析和論述。

目前,關于管理的定義多種多樣,“管理定義的多樣化,反映了人們對管理的多種理解,以及各自不同的研究重點和特色。……在總體上對管理實質內容的認識還是共通的。” [3] 5 周三多認為,“管理是社會組織中,為了實現預期的目標,以人為中心進行的協調活動” [3] 5 。但管理并不只存在于組織中,某人為將來的自己能夠更好而進行的自我管理也應屬于管理的范疇。因此,本文試將“管理”的內涵解釋為:個人或組織為了更好地實現某種預期目標,而進行的以人為中心的協調活動。管理活動廣泛存在于社會生活的各個領域,如工業、農業、企業、旅游、人力資源等,這體現的是其普遍性。不僅如此,管理的歷史也十分悠久,可以說管理是與人類社會的產生和發展同步的。農業在中國的歷史發展中一直占據著十分重要的地位,農業管理既有國家、政府組織開展的,也有民間、個人自發開展的。周方高的《宋代農業管理若干問題研究》一書就是從國家、政府的角度就宋代農業管理的四大問題 [4] 1 進行了全面研究,從不同角度展現了宋代國家機器對農業進行管理的詳細情況。而蒲松齡的《農桑經》是一部作者自發撰寫的著作,是純粹的個人行為,在能夠很好地指導農業生產的同時,也體現了作者不自覺的農業管理思想,這種思想主要存在于《農經》部分,大都可以條分縷析地單獨進行研究,具有農業管理方面的文獻參考價值。下面逐一進行詳細論述。

一、人的方面:對佃農、雇工的管理

既然管理是以人為中心的協調活動,那么,對于人的管理就是管理中最重要的部分。在封建社會從事農業生產的人主要是佃農和雇工(長工和短工),對他們的管理是農業管理中至關重要的一部分。蒲松齡《農經》中對佃農、雇工的管理主要有以下三個方面:

1.確定“勤謹、良心未喪”的用工標準,且主人要親自過目把關

《農經》將一年的農業生產活動按月分寫,從“正月”到“九月”,每月下列出若干條農事活動。蒲松齡在開篇的《正月》中開門見山地點明了選擇佃農的標準:“擇其勤謹良心未喪盡者。” [2] 769 初見“良心未喪盡”,不免令人感覺太過嚴苛。然而細想一下,蒲松齡常年生活在農村,雖不親事躬耕,但對農業生產應是十分熟悉的,而且他的后代大多從事農業,他寫給兒子們的詩《示諸兒》中有云:“人生各有營,豈必皆貴官?但能力農桑,亦可謀豆簞。” [2] 660 因此,長期生活在農村的蒲松齡對于偷奸耍滑磨洋工的佃戶、雇工應是司空見慣的。在《四月》“雇工”條下說:

世間有良心者少,雇人耕耘,要自己過眼。有種奸類,飽餐餅飯,偃臥乘涼,半日方起,草草了事:耕則隔尺一犁,耘則隔尺一拉;禾根猶在地內,草根尚長田中。按日以數報主人。如遇此等,即當立刻逐去。又有耘田者,只用心于四圍,以防主人隴頭之望;數尺以里,則地皮未曾經鋤角。此等豈不可誅!要皆主人不細心經眼之過,即力田不得辭勞也。[2] 776

蒲松齡在這一條中對偷懶雇工的描寫簡直不亞于他的《聊齋志異》故事中對人物形象的刻畫,鮮活生動地描寫了兩類雇工:一是吃飽飯在地里乘涼,應付了事;二是只鋤田地的四邊,里面不鋤,應付主人在地邊上的檢查。對于這兩類雇工,蒲松齡皆有“判詞”,前者“當立刻逐去”,后者“豈不可誅”。若對農村各種佃農、雇工的工作態度和方式毫不熟悉,是不可能有如此生動的描述的,蒲松齡說“世間有良心者少”,可見,偷奸耍滑的雇工是普遍存在的。此等雇工,人人恨之,無怪乎蒲松齡會用“良心未喪盡”“有良心者少”等語詞。在這段話中,蒲松齡強調主人自己要“過眼”“經眼”,足見他在確定了“勤謹、良心未喪盡”的用工標準后,還要求主人親自過目把關,這是因為種田“不得辭勞”之故。

2.合理分配人力資源,充分提高生產效率

管理是為了更好地實現預期目標,農業管理則需要通過合理分配人力資源,充分提高生產效率來實現增產增收的預期目標。蒲松齡在《五月》中記述了麥收過程中的人力資源分配。麥收主要有五個環節,分別為:刈麥、曬麥、垛麥、打麥、曬粒 [2] 776 。其中的后四條都涉及到了對佃農、雇工的工作分配。在未實現機械化收割的年代,麥收的確需要分工與合作。在筆者生活的20世紀80年代及90年代初,河北平原的麥收工作全靠人力,以一己、一家之力根本無法完成。“麥收”在石家莊東部地區稱作“過麥”,需要三四家合作,這種合作貫穿于收割、打場、運麥個兒、晾曬、碾軋、揚場、運輸等各個環節。在生產力相對較低的清代,麥收時的分工合作更加重要。

“曬麥”條曰:

麥五畝只用一人。辰前場中無麥,可使坡中助割,或擔糞入欄。待麥運場上,而后酌用人之多寡,分別漸次調去,不可坐待麥曬。[2] 777

此條是說晾曬五畝地產出的麥子只需一人完成。早上麥子還沒運到麥場中時,負責曬麥子的人不能閑著,可以暫時派去幫助割麥子或擔大糞。麥子運到麥場后,再根據需要逐漸往麥場調人。即不能有人力閑置,要充分利用。

“垛麥”條曰:

大約垛可得二三十石,只用七八人;辰前掃場,只得一二人;余人皆令他做。飯后挑麥曬,可用三四人。翻麥不許停手。直待日夕上垛,方使全人俱來。[2] 777

麥子運到麥場后要先垛起來,漸次晾曬。垛大約能出二三十石麥粒的麥子只需要七八人;早晨打掃麥場,只要一二人,其余的人都另為分配其他工作。飯后曬麥子需要三四個人,他們要一直翻曬麥子,傍晚才讓所有負責曬麥子的人來把攤開的麥子重新垛起來。

“打麥”條曰:

約打二十石,止用七八人。除搒牛馬者,余令擔糞,或鋤紅花,直待起掠,方令齊來。[2] 777

打二十石麥粒只需七八個人,除了牽牛馬的人都去擔大糞或鋤紅花,等到揚場時,才讓他們都來。《二月》“紅花”條中的“鋤宜曬麥時”與此條中的“或鋤紅花”相呼應。

“曬粒”條曰:

用人相囤,遠近約五六石,可用一人運完。場中止留一二人,余令他作。[2] 777

五六石麥粒只需一人就可運回入倉,麥場只留下一兩人即可,其他人另外分配工作。

從以上四條所述,可以看出蒲松齡對于農業生產的程序,尤其是麥收工作是十分熟悉的,對于一定工作量的農活所需要的用工人數也是了熟于心的。他認為,某項工作除所必需的工人,其余的閑置勞動力都應先安排其他工作,這種時間上和人數上的精密安排已經頗有些統籌學的意味。當然,這也是站在雇主、土地擁有者的角度上來考慮的。筆者認為,不可用階級性、階級立場等觀點來衡量蒲松齡的主張,因為不管在什么時代,雇主都會要求雇工努力工作,創造最大化的價值,這既是合法的,也是合情合理的。

3.制定佃農、雇工工作的質檢標準

《農經》中涉及到檢驗佃農、雇工工作質量的有三條:

《二月》“劚地邊”條曰:

工人至晚,必將所治之草,令各攜歸,驗其勤惰,亦可曬作柴薪。[2] 770

這條標準是說晚上工人要把自己鋤的草帶回來,以其多少來判定工人是勤勞還是懶惰。

《四月》“豆種”條曰:

命佃人婦各攜箕來,將豆種破碎兔絲揀極凈,收藏待用。其折耗之數,佃人認之。[2] 775

這條標準是說豆種的損耗要由佃農承擔,實際上是一條檢驗和督促佃農保質保量完成工作的標準。

《四月》“刨二遍”條曰:

麥未開鐮,務要二遍刨過,收之多寡,全在此遍,最要用心。……佃視田中土細無塊,而漥塌不平,則知鋤者用心。[2] 775

這條是說“田中土細無塊,而漥塌不平”是檢驗雇工是否用心鋤地的標準,隨后,蒲松齡寫出了如此鋤地的好處:“不惟地松發苗,窩深存水,則不易干;即至耕時,旱亦不至甚干,干亦無甚大塊,其效多矣。” [2] 775

綜上所述,蒲松齡《農經》中對于佃農、雇工的管理,從確立用工標準到合理分配工作,再到制定檢驗工作質量標準,體現出蒲松齡農業管理思想具有一定程度的系統性,但不是有意識的總結,而是在寫作中不自覺地流露出來的農業管理學思想。

二、時間方面:對農時的精準把握

時令性強是農業的一個顯著特點,播種與收獲的早晚直接關系到作物的長勢與收成,這需要農民能夠準確把握農業生產各環節的最佳時機。《孟子·梁惠王上》中有一個關于“農時”的著名論斷:“不違農時,谷不可勝食也。”《農經》中對于農業生產時間的管理主要體現在以下四個方面:

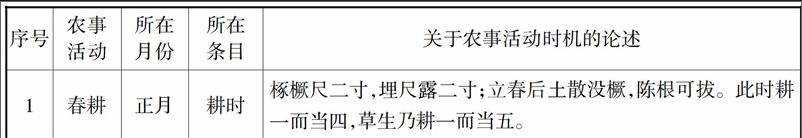

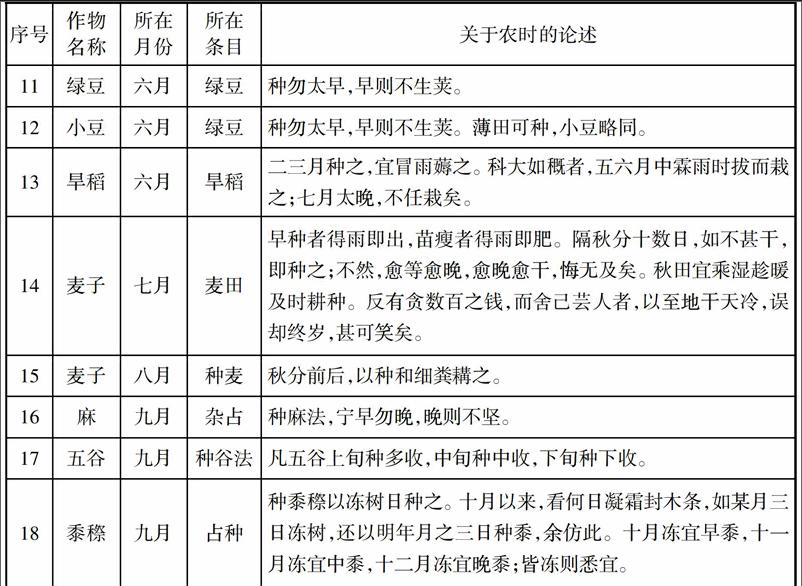

1.把握不同作物的最佳耕種時間

《三月》“種棉花”條曰:

種不宜早,恐春冷傷苗;又不宜晚,恐秋霜傷桃。大約在清明、谷雨間,酌其冷暖,略早種之,苗雖不肥,而結桃密多;晚則苗雖盛而桃稀。[2] 772

這段話點明了棉花的播種時間不宜太早也不宜太晚,早了,初春天氣乍暖還寒會凍傷幼苗;晚了,棉花的生長周期延長,到了霜凍時會傷害還未開花的棉花桃。最佳時節是在清明和谷雨之間,根據天氣冷暖選擇播種時間,并闡明了略早和略晚的利弊。這無疑對棉花的種植具有很強的指導意義。

再如,《三月》“芝麻”條曰:

以二三月為上時,四月中旬為中時,五月上旬為下時。[2] 774

這條表明,芝麻在二月至五月上旬播種都可以,但二三月為最好時機,四月中旬次之,五月上旬再次之。分別說明三種播種時機,有利于農業生產中采取補救措施。比如,三四月種植的作物(如黍稷)出苗不齊,還可以在斷壟處點種芝麻。

下面將《農經》中有關農作物最佳耕種時機的條目摘錄如下:

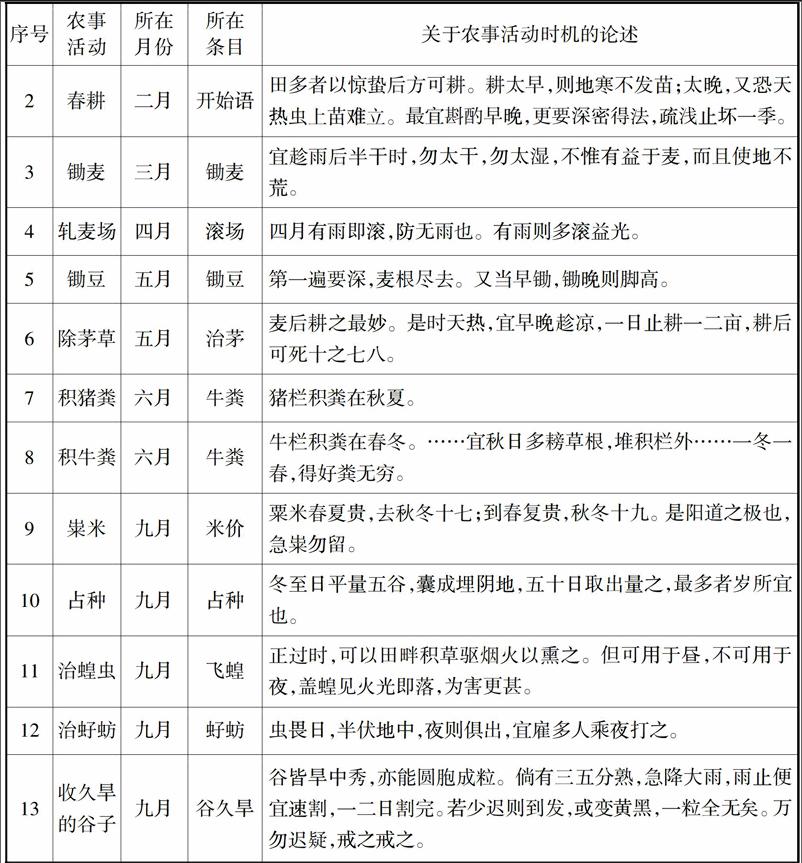

2.把握不同農事活動的最佳時間

《四月》“滾場”條曰:

四月有雨即滾,防無雨也。有雨則多滾益光。[2] 775

“滾場”就是把打麥場碾軋平整,為以后打豆子、麥子做好準備。為防止到用麥場時不下雨,四月只要有雨就軋麥場,越軋麥場越平整光滑。

再如,《五月》“治茅”條曰:

麥后耕之最妙。是時天熱,宜早晚趁涼,一日止耕一二畝,耕后可死十之七八。[2] 779

“治茅”即鏟除茅草。其最佳時機是麥收之后,因為天熱,耕下來的茅草百分之七八十都可以被曬死。

下面將《農經》中有關農事活動最佳時機的條目摘錄如下:

3.“宜早”思想提示農民農事活動應早作準備

凡事提早準備總是有好處的,可以提早發現問題,早做補救措施,為后續的程序做好準備。農業生產也是如此,很多事情需要早作準備。

《正月》“喂牛”條曰:

未上犋,先于三五日前,每牛料半升,草一束,草料皆要細。[2] 769

這條是說春耕前三五天,就要給牛加細料,為開始春耕做好準備。

《二月》“壩堰”條曰:

山地得力在堰,缺處宜早修,水口宜急塞,或加填疊。一則不致沖決,二則雨水落淤,名為“天下糞”。[2] 771

這條是說堰對于山地好處較多,提早修好、加固,一可以不致汛期決堤,二可以收集淤泥作為肥料。

《六月》“二遍豆”條曰:

兔絲亦要勤拿,……若待其如席如屋,則非拔之不可矣,故宜細看而早治之。[2] 780

這條是說菟絲子草應該經常鏟除,不要等到它們長大,應該經常仔細查看,盡早鏟除。

《七月》“割谷”條曰:

先擇佳穗,另放作種,余者垛起。[2] 782

這條是說收割谷子之前,要先選擇長得好的谷穗留下,作為來年要用的谷種,這是為下一年的播種做好準備。

《九月》“收農器”條曰:

東作之先,器宜早備;西成之后,最要緊藏。己所無者早治之,有者補綴之,是為早備。……備之不早,則臨期不免張皇。[2] 785

這條是說春耕之前要把所用農具準備好,秋收之后,要把農具好好收起來。自己沒有的農具要盡早置辦,已有農具要及時修理,若不早作準備,臨到用時就來不及了。

4.時刻有所準備,以備不時之需

天氣、氣候、災害等自然現象對農業生產的影響是不可估量的。在農業生產過程中,農民要時刻具有防范不良天氣、氣候影響的意識,以備不時之需。

《五月》“垛麥”條曰:

垛宜壓牢,以防風雨。[2] 777

這條是說曬過的麥子要重新垛起來,并且壓牢固,防止風雨。

《五月》“曬粒”條曰:

凡曬麥時,勿令人遠去,宜于近處作活,防雨來招呼易集也。[2] 777

這條是說曬打好的麥粒時,雇工最好在離麥場近的地方干活,為的是下雨時容易集合收麥。

《九月》“收牛草”條曰:

凡麥穰角皮,皆可喂牛,宜密密苫蓋,余皆打掃入欄,谷穰豆秸不可拋撒。若遇大雪連陰,皆可救急。[2] 784

這條是說麥穰、豆角皮、谷穰、豆類秸稈不要扔掉,如果遇到連續大雪天,可以救急,當做草料喂牛。

三、租佃關系方面:充分保證出租方利益

租佃關系是封建社會與億萬農民的生產、生活息息相關的一種基本關系,也是封建社會農業管理手段之一。處于被剝削、被壓迫地位的貧苦農民不占有話語權,只要租地、借糧就意味著必須承受剝削與壓榨。租佃關系從來都不是平等的,租佃關系的天平總是偏向出租方,保證出租方的利益最大化。《農經》中有兩個條目涉及到租佃關系:

1.《正月》“客戶”條:

歲與一豬,使養之。賣后只取其本。一年積糞二十車;多者按車給價,少者使賣豬賠補。[2] 770

這條是說每年讓客戶(佃戶的一種)養一頭豬,只收本錢,但是要為地主積二十車糞肥,多于二十車的會按車付錢,若不夠二十車需要以賣豬的錢賠補。

2.《五月》“三遍谷”條曰:

舊例每佃人借糧一斗,不責其息,則使鋤四遍,否則三遍。[2] 779

這條是說按照慣例佃戶每向地主借一斗糧食,如果不要利息,佃農就必須把地主家的谷子地鋤四遍,如果付利息,就鋤三遍。

“三遍谷”條中的租佃形式與勞役地租類似。勞役地租就是除了交租外,還要為地主無償服役若干天 [5] 74 。烏廷玉的《解放前山東省的租佃關系》一文指出,“據1934年調查,山東省30.2%地塊有勞役地租。如諸城縣佃農,租地主1畝田,平均要給地主無償服役三五天。館陶縣佃農,家中男子要給地主種菜,婦女給地主家洗衣縫紉。” [5] 74 “三遍谷”條中的佃農就是以服勞役(給地主家鋤三四遍谷子地)的形式償還所借糧食利息的。“客戶”條中的租佃形式可以看做是勞役地租的變形,雖未到地主家服役,但其實質是相同的,只不過是給地主提交自己一定量的無償勞動的成果。

這兩條中的租佃關系要放在其所處的時代背景中去審視,任何管理活動都是處于一定的環境之中的,馮國珍指出,“所謂管理環境是指一切存在于組織內外并對組織有現實和潛在影響的各種力量和條件因素的總合” [3] 64 ,他把管理環境分為任務環境和一般環境。“所謂一般環境是指政治法律、經濟、社會文化、科學技術等對所有組織都產生間接影響的外部環境因素,又稱宏觀環境” [3] 5 。直接導致租佃關系的封建土地制度無疑屬于一般環境。因此,一方面,這種普遍存在的租佃關系的確是封建時代農業的管理手段,應該被看做是那個時代的一種合理存在;另一方面,也要看到這種管理是建立在不平等合約的基礎上的。筆者認為,這種租佃關系可以看做蒲松齡農業管理思想的一部分,至少他對這種管理手段是持贊成態度的,否則就不會寫入《農經》之中。當然,這種租佃關系更應看做封建時代普遍的農業管理思想。

四、其他方面:零星的農業管理思想

除上述三大方面外,《農經》中還有一些零星的農業管理學思想,分述如下:

1.對生產資料的置辦與管理

《農經》中所涉及到的需要置辦、管理的生產資料有以下幾種:

(1)糞肥

我國農諺有云:“莊稼一枝花,全靠糞當家。”《六月》“積糞”條下有云:“糞為田家第一要務。” [2] 781 在沒有化肥的時代,糞肥是莊稼最主要的能量來源。糞肥主要靠農家自己積攢,蒲松齡稱為“積糞”,河北農村稱為“漚糞”“積肥”,因為糞肥需要經過腐敗、發酵才能實現肥力最大化。

《六月》“積糞”條對制作糞肥的過程進行了詳細說明:

掃出家糞入欄外,宜耪草根連土輦運,或割雜草墊一層,用土壓一層。若欄無水,而后掘溝導入,旱則汲水灌之,或用漥積之水,即掘高處坫平。伏內草易腐,宜乘時雇人為之,以滿為期。莊稼好歹,全在此處用功。[2] 781

可以看出,積糞的方法是把人糞、人尿與草根或雜草、土混合,再加水發酵。又,“牛糞”條說明了積牛糞的辦法,與“積糞”大同小異,具體是把草根鋪在“牛立處”,“受其作塌,承其溲溺……一冬一春,得好糞無窮,又使牛常臥干處,豈非兩得” [2] 781 。“造糞”條則介紹了四種人造糞的制作方法,一是用開水把碾碎的豆子燙過之后用苫草覆蓋發酵;二是把炒黃的芝麻拌土發酵;三是把稠泥捏成球狀,做飯時放在灶膛里燒透,與炕洞土作用相同;四是火炕炕洞中燒透的土。此外,《二月》“壩堰”條中有“天下糞”,即雨水落到漥處后形成的淤泥。《八月》“種麥”條說“鴿糞、雞糞宜發熱曬干用之” [2] 783 。《九月》“出秋糞”條講了秋季出糞的注意事項;“種糞”條講了薄田播種時以糞拌種的方法,一是用蠶沙拌禾種,禾苗不生蟲;二是用馬骨剉、水、附子、蠶沙、羊糞的混合物浸泡種子的辦法,這樣長出的作物“不患蝗蟲” [2] 785 。

(2)種子

種子是來年農耕的重要生產資料,其重要性是不言而喻的。《三月》“種菷”條曰:“宜求佳種。” [2] 773 《四月》“豆種”條講了讓“佃人婦”簸豆種,也就是黃豆種子的優選、純化過程,將不飽滿的、破碎的黃豆以及混在其中的菟絲子種子去除。《六月》“荍麥”條中講了選擇荍麥種子應該注意的事項,一是陳年舊種不能用;二是外來種子可能不適合本地土質。《七月》“割谷”條講了割谷子前,先要選擇顆粒飽滿的谷穗留作種子。《八月》“麥種”條講了選麥種的辦法,把麥種放在水里,然后去掉飄在水上的不飽滿者,還講了麥種要看護好,防止盜竊。《九月》“種多少按斛升”條講明了谷子、黍穄、黃豆、黑豆、蜀秫、麥子等作物每畝需種各幾升幾合;“種麥旱”條講了種麥時如果天旱要用酸漿和蠶沙把麥種泡半夜,以使其耐旱。

(3)農具

農具是農業生產必不可少的生產資料。《農經·九月》“收農器”條專門講了農具的置辦與管理。最重要的是兩點:“早備”與“緊藏”。“早備”指的是沒有的農具要提早置辦,已有的農具要及時修理維護;“緊藏”指的是一年的農事結束后要把農具收藏好,輕的掛在墻上,重的放在屋里,避免日曬雨淋和鄰人久借不歸。

(4)草料

未實現機械化的時代,牲畜是重要的生產資料,充足的草料無疑為農業生產提供了重要保證。《二月》“苜蓿”條說“野外有磽田,可種以飼畜。……四月結種后,芟以喂馬;冬積干者亦可喂牛驢” [2] 771 。《九月》“收牛草”條則講了麥穰、豆角皮、谷穰、豆類秸稈要保留,可在連續大雪天當做草料喂牛救急。

2.量化的科學操作

量化是科學研究中最基本、最常用也是最重要的方法之一。《農經》中存在大量的量化數據,對農業生產具有很重要的指導意義,主要有以下三種:

(1)時間

農業生產的時間性很強,要把握好最佳時機。《九月》“虸蚄”條曰:“蚄出小如蠶蟻,一見便打之。……勤打之三日可盡。” [2] 788 講的是打蚄蟲要趁其剛剛孵化,三天之內連續打可以除盡。“谷久旱”條曰:“谷皆旱中秀……倘有三五分熟,急降大雨,雨止便宜速割,一二日割完。” [2] 790 講的是谷子在干旱時秀穗,如果有三五分熟時,天降大雨,雨停了就要迅速收割,一兩天內割完,否則就會發芽或發霉變黑。

(2)頻度

有些農事需要重復進行,《農經》中有一些關于農事頻度的記載。《三月》“種棉花”條曰:“棉花地,宜耕二三遍。” [2] 772 又曰打歧枝(即歧生而無用的枝杈)“大約三伏各打一次。” [2] 772

(3)比例

肥料、種子、藥物等的使用比例直接關乎農作物的生長,《農經》中有關于比例的記載。《三月》“高粱”條曰:“鋤兩遍時,每棵投炕洞土一碗,畝可二石。” [2] 774 《八月》“煮信”條講了用有毒的信石拌麥種的比例:“約信一斤,煮谷五升,耩十五畝。” [2] 783 即一斤信石可以拌十五畝地所需麥種,“麥種”條講了每畝應用麥種多少:“肥田宜多,磽田宜少,大約每畝一市升四合至二升而止” [2] 784 。

3.農業科技與生產經驗的總結

農業科技和生產經驗的總結是為了更好地從事農業生產,是農業管理的重要組成部分。各略舉幾例:

(1)農業科技

《五月》“牧牛”條記錄了給牛喂鹽增肥的方法。《六月》“積糞”“牛糞”“造糞”三條記錄了多種糞肥的制作方法。《八月》“煮信”條記錄的是熬煮信石以及用信石拌麥種的方法。《九月》“種糞”條記錄了用蠶沙、羊糞等拌種子的方法,“飛蝗”“打蝻”“虸蚄”“豆蟲”“蜚蟲”條則記錄了防治蟲害的方法。

(2)農業生產經驗

《正月》“耕時”條記錄了用在土里埋木橛來測算最佳春耕時機的經驗。《二月》“墾荒”條記錄了新墾荒地第一年適宜種芝麻的經驗。《三月》“高粱”條記錄了高粱不能重茬,即不能連續兩年在同一塊地種高粱的經驗。《六月》“荍麥”條記錄了陳荍麥種不可用的經驗。《八月》“煮信”條特別注明了信石有毒,事關性命,要收好。《九月》“御災”條提醒農民總結御災經驗并記錄下來留給后人。

五、小結

縱觀《農經》中的農業管理思想,具有以下兩大特點:

第一,幾乎涉及到了農業生產的所有方面。如:人、時、事、物、科技、經驗等;第二,具有一定的系統性。任何管理都是一個系統性工程,《農經》中的農業管理涉及到生產前的準備工作,生產中的各個環節,生產后的收尾與總結等,無疑是具有一定系統性的,但這種系統性不是蒲松齡有意識為之的結果。

參考文獻:

[1]張友鶴,輯校.《聊齋志異》會校會注會評本[M].上海:上海古籍出版社,2011.

[2]路大荒,整理.蒲松齡集(上)[M].北京:中華書局,1986.

[3]馮國珍,主編.管理學[M].上海:復旦大學出版社,2011.

[4]周方高.宋代農業管理若干問題研究[M].湘潭:湘潭大學出版社,2012.

[5]烏廷玉.解放前山東省的租佃關系[J].北方文物,1992,(3).

Abstract: There are abundant agricultural management thoughts in NongJing,which was written by Pu Songling,so it has some philology value of agricultural management. The thoughts mainly contain the management to the tenants and employees,the management to time,the guarantee to the lessors in the tenancy relationship,and some other fragmentary agricultural management thoughts. The thoughts involves many aspects,and to a certain extent,are systematic,but not conscious.

Key words: NongJing;Nongsang Jing;Agriculture;Management

(責任編輯:李漢舉)