“互聯網+”時代下合作社扶貧新模式

——以安徽省碭山縣電商與合作社融合發展為例

汪衛霞 陳娜娜

“互聯網+”時代下合作社扶貧新模式

——以安徽省碭山縣電商與合作社融合發展為例

汪衛霞 陳娜娜

安徽省碭山縣政府充分挖掘水果全球第一大基地的產業優勢,對“十三五”產業精準扶貧做出了總體規劃,并根據其獨特的地理位置發展特色產業,根據其產業優勢發展循環經濟。從中產生了龍頭企業、產業合作社和家庭農場等農業經營主體,形成了“公司+合作社+農戶”“公司+家庭農場+農戶”和“公司+農戶”等多種合作社扶貧新模式。

“十三五”時期是全面建設小康社會的決勝階段,農村貧困人口脫貧是全面建設小康社會最艱巨的任務。目前,脫貧工作已經進入沖刺期。習近平總書記指出:“貧困地區發展要靠內在動力,如果憑空救濟出一個新村,簡單改變村容村貌,內在活力不行,勞動力不能回流,沒有經濟上的持續來源,一個地區的發展還有問題,一個地區必須要有產業,內外結合才能發展。”安徽省碭山縣政府充分挖掘水果全球第一大基地的產業優勢,對“十三五”產業精準扶貧做出了總體規劃,并根據其獨特的地理位置發展特色產業,根據其產業優勢發展循環經濟。從中產生了龍頭企業、產業合作社和家庭農場等農業經營主體,形成了“公司+合作社+農戶”“公司+家庭農場+農戶”和“公司+農戶”等多種合作社扶貧新模式。

2015年,在《中共中央國務院關于打贏脫貧攻堅戰的決定》中明確提出將電子商務扶貧作為實現2020年全面脫貧的重要扶貧手段、精準扶貧的重要載體。碭山縣委、縣政府又抓住機遇,構建了“互聯網+農村”模式,以國家第二批電子商務進農村綜合示范縣為契機,大力發展農村電子商務,其中既有村郵樂購碭山館等電子商務公共服務中心,又有形式多樣、靈活多變的微商。如此,既解決了水果等農產品的滯銷問題,又大大推進了精準扶貧工作的發展。

大力推動合作社等農業生產經營主體進入扶貧大業

農民專業合作社是國家構建新型農業經營主體的重要組成部分。相較于家庭聯產承包責任制,農民專業合作社作為帶動農戶進入市場的主體及加強農村生產管理的合作經濟組織,有力地促進了農村集體經濟的發展。在2016年,碭山縣有各類合作社2403家、注冊家庭農場951家。由于碭山縣具有獨特的氣候條件和古代黃河沖積形成的沙質土壤,因此政府積極號召農戶大力發展以水果為主的種植作物,合作社占比也較大。其中,水果專業合作社1161家,占總數的49.3%;養殖合作社639家,占27%;瓜果合作社184家,占7.8%;糧食合作社179家,其他類型206家。有超過900家合作社創辦了自己的經營實體。全縣擁有國家級合作社10家、省級社18家、市級社86家、縣級以下319家。目前,全縣發展家庭農場1100個、農民專業合作社2666家,培育國家級示范合作社10家、省級示范合作社21家、市級125家。貧困戶以土地入股合作社,合作社雇傭部分貧困戶工作,從而改變了傳統的單純注入財政資金扶貧的舊方式,取而代之以產業扶貧的新模式。

如碭山縣利華水果專業合作社是一家擁有“自營進出口權”的農民專業合作社,是一個集生產、科研、銷售和倉儲于一體的農民經濟合作組織。合作社的注冊資金400萬元,現有社員2620人,水果基地3600畝,每畝可產水果5000斤,年產水果大約1800萬斤,合作社產品還遠銷新加坡、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、英國等國家。合作社實行“合作社+公司+農場”的模式,曾被評為“安徽省省級示范合作社”。在精準扶貧上,一方面,合作社以600元每畝的價格進行土地流轉,并對貧困戶進行相應的技術指導以提高貧困戶的種植技術水平;另一方面,允許貧困戶以投資入股的方式進入合作社。2016年,6戶貧困戶都順利完成了脫貧任務。

除了合作社,碭山縣還利用自身的優勢發展循環經濟。菌之家家庭農場積極依托碭山縣水果種植業,將每年修剪果樹而剩余下來的枝條進行粉碎以生產黑木耳,形成了“家庭農場+農戶”的模式。合作社以1000元/畝進行土地流轉,變粗放型生產為集約型生產,提供給農戶相應的菌種并傳授農戶相應的技術,吸納帶動了48戶農民,形成了擁有管理者、財務人員及農戶參與的小組織集體經濟。再如以飼養山羊為主的安徽省田豐牧業科技有限公司,采取“公司+貧困戶”的聯營模式,共吸收了4家合作社、13家家庭農場。公司還與省內外大專院校、科研院所保持合作關系,不斷增加科技研發支出。公司實行統一供種、統一供料、統一技術指導、統一技術銷售的“五統一”服務,并與有養羊意愿的貧困戶簽訂肉羊回收合同,提供2—6只母羊讓農戶代養,對農戶進行技術培訓以提高養羊技術,最后以高出當前市場20%的價格進行收購。半年共扶持了150戶農戶,其中貧困戶20戶。

搶抓“互聯網+”機遇以電商大發展促進產業大發展

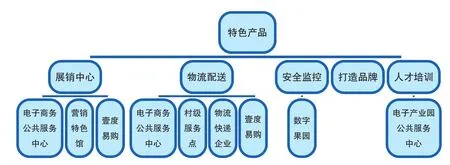

互聯網打破了道路的阻礙、沖出了時空的限制,實現人與人之間的互動和資源的共享,使地球變成了一個信息網絡村。碭山縣由于道路、天氣等原因,長期以來一直存在產品滯銷問題。政府抓住互聯網大發展的機遇,通過“政府引導、企業運作、全民創業、協會帶動”的方式,帶動各部門的力量,采取“O2O+微商”模式即合作社線上線下模式,營造了“互聯網+農村”的運行機制,大力發展電子商務。為了實現電商扶貧的新模式,縣委、縣政府采取了多項措施積極推進電子商務在扶貧方面的帶動作用。首先,依托本地的特色產業,建設線上線下的展銷中心,積極宣傳本地特色產品使之銷往全國各地,促進了產業結構的優化和供給側改革。如在電子商務公共服務中心成立展銷中心,挑選170多種產品進行線下展示。此外,還建有蘇寧中華特色館·碭山館和京東中國特產·碭山館,主要負責銷售酥梨、黃桃罐頭等農特優產品。電子商務的發展離不開物流配送,電子商務公共服務中心同樣也是物流調度中心,為促進農村電子商務的發展,還構建了縣、鎮、村3級物流配送體系以實現對貧困地區的全覆蓋。積極引進百世云倉、德邦物流、郵政速遞、宅急送等眾多知名物流快遞企業入駐縣電商產業園,壹度易購不僅承擔了營銷的功能,還實行統一配送管理。

對于銷售產品的安全性,碭山也實行了安全監控,大力實施“數字果園”創新工程。縣、鎮、生產基地監管數據共享,逐級上報,實施監控管理,實現了全縣農產品質量安全可追溯,構建了農產品質量安全追溯管理平臺。碭山縣還積極地打造自身品牌,目前縣內已有“背個果果”“桃如意”“帶澳飛”“蜜果戀”等15個知名品牌。

碭山縣電子商務發展圖

電子商務進農村雖不罕見但卻缺乏相應的技術人才,碭山縣針對不同的群體,分層次、分崗位制定培訓計劃、開展培訓工作,并由電商產業園公共服務中心承接。截至目前,共開辦電子商務培訓班192場,培訓人員2.1萬人次。除此之外,該縣還建立了電子商務協會,積極打造電子商務示范鎮和微商村,切實增強貧困群眾的自我“造血”功能,開創了電商產業精準扶貧碭山新模式。

實行雙結合共促精準扶貧的快速發展

碭山縣將農戶與電商相結合,并成立了電商協會,以獎勵銷售、安排創業就業等補助方式促進電子商務和扶貧工作的發展進程。其中,創業獎勵每人1萬元,每個電商大戶獎勵最高可達20萬元。全縣的控制補助規模為每年300萬元。在2015年底,全縣共有電商平臺16個,開設網店、微店8000余家,網絡銷售額突破10億元。在電商的作用下,黃桃的價格從每公斤0.8元提升到了3.6元,增長了4.5倍,影響面不斷地擴大。截止到2016年底,全縣的注冊電商企業已增加到了344家,網店、微店超1.5萬家,擁有農產品品牌900余個,帶動了5萬人從事電商、物流工作,全縣電子商務建設額大約37.3億元。

碭山網絡銷售可分為3種模式:一是企業或合作社自建的網絡銷售平臺。二是政府領導。“村郵樂購”等電商對于農戶產品、生活方面的指導。三是個體微商。對于自建網絡平臺,安徽省田豐牧業科技有限公司最早將電商技術應用到肉羊產業商貿流通領域,實現全年銷售總額4000萬,網絡電商銷售額達3000萬元,占總銷售額的75%。碭山縣利華水果專業合作社也采取了這種方式進行產品的銷售,全年總銷售額達1.1億元,每年的電商銷售額在500—600萬元,占總銷售額的4.5%—5.4%。菌之家家庭農場也通過自身的網絡平臺進行銷售,全年的總銷售額有700萬元,通過電商銷售的有100萬元。政府組織建立協會,協會以高于市場10%的價格進行收購,確保合作社、家庭農場和其他經營主體的正常收益。同時,協會協調監督、保障農產品質量,促進其銷售。在收購方面,電商收購合作社產品總價值達20.5億元,占銷售總額的64.9%;收購家庭農場農產品總價值達6.3億元,占總額的19.9%,收購其他農戶農產品總價值達4.8億元,占總額的15.2%。在利益分配方面,協會對其采取公益服務,所有的收入均由合作社、家庭農場和其他農戶獲得。其中,家庭農場可獲得收入20.5億元、家庭農場獲得6.3億元,其他農戶可獲得4.8億元。個體微商也積極推銷本地產品,打造自身的品牌,促進了收入的增加。隨著特色產業的影響力和知名度的迅猛提高,全縣精準扶貧事業亦有了質的提升。

電商扶貧收獲了經濟、社會雙效益

在經濟效益方面,通過“互聯網+農業”的發展模式,碭山縣立足基礎服務,構建了“購物不出村、銷售不出村、生活不出村、金融不出村、創業不出村”的體系。

加速推進物流網、電商綜合服務站以及地方館的建設。依托其特色產業,并在合作社、家庭農場和龍頭企業等農業經營主體的帶動下,推出了一個又一個的產品品牌,有機水果甚至出口到新加坡、馬來西亞、泰國等國家,使得農民有了發展的方向。通過相應的技術指導,農民具有了可持續發展的能力,促進了農民收入的增加。同時,碭山縣根據資源方面的優勢,發展旅游、農業和觀光等產業,形成了產業鏈資源,推動了城市品牌的塑造和產業轉型的升級。物聯網、云計算、大數據和互聯網應用于當地產業,加強了對產品的管理,提升了產業的現代化和產品數字化規模,提高了產品的標準化生產水平和市場競爭力,帶動了合作社、家庭農場和企業的發展,促進了精準脫貧的進程。現在,碭山縣已走在了全國農產品電子商務發展的前列,電商也成為了縣域經濟發展的重要力量。

在社會效益方面,電子商務的發展也讓一些貧困農民、殘疾人士脫貧致富。面對惡劣的天氣,農民開始利用網絡銷售自家的產品。期間,碭山縣涌現了“罐頭網紅”姬冰純、“酥梨網紅”徐靜、“電商勵志殘疾人網紅”李娟等一批創業脫貧典型人物。姬冰純是碭山縣的一個90后女孩,在得知家鄉水果廣受歡迎的時候,她決定回到家鄉創業。2015年初,姬冰純成功申請了“桃如意”品牌并開辦了電商公司,兩年的時間即創造了年網絡銷售額達1—2億元的奇跡。李娟出生于1989年,2008年,李娟被醫院確診為脊髓空洞。現年31歲的她,除了脖子,全身其他部位處于只有知覺而無力的狀態。然而,一次偶然的機會,她開始做起了微商,在網上銷售產品。由于移動較困難,她只能用嘴叼著觸控筆打字,然后把訂單號告訴父親,由父親去郵寄產品。電商使姬冰純實現了創業夢,使李娟在困境中找到了生活的希望,讓她變得更加堅強和勇敢,也讓她實現了自己的人生價值。所以,電商扶貧帶來經濟效益的同時,也營造了碭山縣積極樂觀的生活氛圍。

啟示與建議

一是加大金融機構對電商的支持力度。碭山縣電商扶貧在相當程度上仍然依賴于政府的政策支持、財政補貼及農戶自身對于電商的理解。然而,由于農村地區中小企業較多,機構較小,一方面金融機構難以根據其企業的能力滿足企業對于貸款的需求;另一方面,農村電商的新技術和新的電商平臺建設也較為滯后。為此,政府應積極與金融機構進行交流溝通,為農戶爭取更多的資金支持及更少的貸款利息。金融部門應全面了解農村地區的電商發展情況,及時提供符合電商發展的平臺,積極推動農村企業、合作社等生產經營組織與電子商務的深度融合,對其實現金融信貸、理財、中間業務的全覆蓋。

二是加強電商的誠信體系建設,誠信關乎電商發展的成敗。如果缺少誠信,損害的不只是個體電商的利益,更是整個集體的電商產業。一方面,政府要著力建設誠信機制,完善電商的注冊、資產評估以及經營機制,格外關注銷售中存在的差評,對電商的信用狀況進行相應的記錄,并進行實時的評比,披露電商誠信信息。積極倡導農民誠實守信,生產合格產品;另一方面,個體農民也要嚴格要求自身,不得以任何方式侵犯消費者的權益。積極參與政府的誠信體系建設,實施自我誠信評估。

三是完善服務體系,加強人才培養。電商扶貧看似簡單,但是想要通過電商做大做強還需要相應的服務建設。其中,最為基礎的當屬人才的培養。政府部門應整合現有的培訓資源,集中培訓資金,開展各種形式的電商培訓并積極鼓勵大學生及外出務工人員回鄉創業,建立包括政府機關、相應企業、高等院校等在內的人才培養體系。同時,應聘請高級技術人員對企業、合作社、家庭農場和個體微商進行電子商務相關知識的講解,使之能緊跟電商時代的發展步伐。

(作者單位:安徽財經大學。本文為安徽省教育廳重點項目《農民專業合作社內部資金互助:治理模式與風險防范研究》(項目編號:SK2016A0020)階段性研究成果。)