公眾生態文明素養及其科普教育研究

王立龍,晉秀龍,陸林*

(1. 安徽師范大學 生命科學學院,蕪湖 241000;2. 滁州學院,滁州 239000;3. 安徽師范大學 國土資源與旅游學院,蕪湖 241003)

公眾生態文明素養及其科普教育研究

王立龍1,晉秀龍2,陸林3*

(1. 安徽師范大學 生命科學學院,蕪湖 241000;2. 滁州學院,滁州 239000;3. 安徽師范大學 國土資源與旅游學院,蕪湖 241003)

本文對國家文明城市蕪湖市進行實地問卷調查發現:公眾具有一定生態意識,但生態文明素養整體狀況不佳。公眾對生態文明概念比較了解和很了解的只占17.7%;各類人群對周圍環境關注度較高,均在65%左右;有相關生態知識或行為的公眾占92%;有76.7%的人表示沒有破壞環境的行為;64.8%的受訪者表示他們有保護環境的行為。通過生態科普教育現狀調查發現:受訪者對目前生態科普教育滿意度只有25.9%,政府在生態科普教育方面還存在活動流于形式、創新性不強、投入不足、制度不完善、不能及時回應公眾關切熱點、專項科普匱乏、媒體不給力、內容不接地氣、無區域特色、平臺手段落后等問題。提出了提升公眾生態文明素養需構建四個相互聯動的科普教育體系:高度重視生態科普教育的思想體系、支撐生態科普教育的技術能力體系、生態科普教育的長效機制體系和具有區域特色生態科普教育內容體系。

公眾;生態文明素養;科普體系

引言

在國外,公眾已經廣泛地參與到了生態文明建設中,并發揮了巨大的作用[1,2]。 “生態素養”(ecological literacy,ecoliteracy)一詞源于美國俄亥俄州歐柏林大學環境學教授奧爾(David W Orr)1992年出版的《生態素養:教育與向后現代社會的過渡》一書[3]。國外相關研究側重于生態文明素養的教育和學習,研究認為:生態素養是人們在學習和生活中逐漸學習積累而形成的關于生態知識、生態意識和生態行為能力的綜合素養[4,5]。它除了包括個體對生態知識與生態方法的理解和掌握,以及生態思維與行為能力,還包括個體的生態價值觀、生態態度、生態良知等精神因素,是一種集生態知識、生態行為與生態精神為一體的綜合素養[6]。在教育體系中增加生態文明素養教育引起較多關注[7-9],Lowman[10]對非正式科學教育中設置生態素養專題進行了研究;Hammond[11]對美國密西西比州高等教育中的生態素養教育進行了研究;Long等[12]還嘗試采用通過模型教學等手段提升學生生態素養;Rigolon等[13,14]對兒童生態文明素養的培養進行了研究;Sarah等[15]對不同區域的政策與實踐等因素對人口生態文明素養的影響進行了比較研究。國外研究認為生態素養由單方面的“唯技術論”和“唯生態論”轉化為強調綜合素養[16],生態素養由只純粹注重科學知識,發展到了綜合所有知識、技巧、情感和行為[17]。

國內相關研究主要集中于公眾關注生態文明重要性、生態文明意識以及高校大學生群體的生態文明素養研究方面。與國外相比,國內研究還較多地停留在生態文明意識研究層面,對生態文明知識及能力等深層次研究少見報道。劉經緯等[18]指出,生態文明教育是當前解決人口危機和能源危機等一系列生態問題的重要手段之一;孟燕華[19]和鄭少尉[20]指出,公眾參與對于環境、社會及經濟的協調發展,以及強化生態文明管理制度等,都起到了非常重要的作用;胡曉紅等[21]指出,通過宣傳教育在全社會樹立生態文明觀念勢在必行;文首文等[22]指出,通過干預,游客能把正確的生態觀和旅游道德規范內化為個人的思想信念,進而又外顯為品德行為;宮長瑞[23]對中國公民生態文明意識培育進行了系統研究;佘正榮[24]指出,生態文化教養的培育是創建生態文明所必需的國民素質。高等教育中生態文明教育呈現落后狀態[25]。劉建偉[26]等研究顯示當代大學生對生態文明知識雖有所了解,但是還不全面;生態文明意識雖覺醒,但是尚不健全;生態文明行為雖開始養成,但是仍存在缺位。科普教育體系的構建關系到生態文明建設的進程以及公眾生態文明素養的提升狀況[27]。目前,我國生態文明科普教育體系很不完整,迫切要求國家大力開展有組織、有計劃、有聲勢的生態文明科普工作,進一步強化公眾生態文明意識[28,29]。

1 研究區域概況

本研究案例地蕪湖市隸屬安徽省,經濟規模全省排名第2位,市區面積1292km2,人口191萬,下轄4縣4區,2015年被評為全國文明城市,2013年,被水利部正式批準為全國水生態文明城市建設試點城市,2014年全市城鎮、農村居民人均可支配收入分別為27 384元和14 606元。

2 研究方法

2015年5月,項目組對蕪湖市一般社會公眾進行隨機調查(表1),采樣點為蕪湖市澛港鎮、大學城、中山路步行街、赭山公園和火車站,發放調查問卷520份,實際回收有效問卷502份,有效回收率為96.5%;公眾生態文明素養調查的內容主要包括公眾對生態文明相關問題的認知度、公眾對熱點環境問題的知曉程度、公眾對生態問題的認知及行為、現實需求及生態行為能力等。生態科普情況調查重點對生態科普的公眾滿意度、科普渠道、科普對象以及存在的問題等進行多方調查,同時搜集蕪湖市市域和安徽省省域的生態科普教育數據資料。

表1 調查對象基本情況

3 結果與分析

3.1 公眾生態文明素養狀況

在回答“您了解什么是生態文明嗎?”這個問題時,由表2可看出,總體上來說,比較了解和非常了解的人都很少,合計才達到17.7%,56%的人回答是“一般”,受訪者往往只知道生態文明就是有關生態方面的文明素養,具體是哪些卻說不清楚,而不了解的人達到26.3%,通過對不同年齡段的比較發現,18歲以下的年輕人和50歲以上的人員了解程度相對較高,問詢發現,18歲以下的年輕人受到的教育程度較高,教育內容常涉及生態文明,50歲以上的人員則往往是生活經驗積累所致。不同職業人群相比,政府或事業單位人員了解程度最高,比例達到28.2%。大學及以上學歷的人群了解程度相對較高,達19.8%,這主要是因為這類人群接觸國家生態文明方面的政策和信息機會相對較多。由此可見,生態文明建設已經成為國家戰略,但還是概念和理念,沒有深入人心,公眾對生態文明了解還不清楚。

雖然認知程度不高,但公眾期待生態文明。公眾認為“有必要”的各類群體都占90%左右,其中100%的公務員及事業單位人員認為“有必要”,98.1%的學生認為“有必要”,85.2%的農民認為“有必要”,這主要是因為公務員、事業單位人員以及學生群體的受教育水平及相關生態知識和信息了解較多,對生態文明素養的認知度相對較高。農民由于受教育程度和相關知識的缺乏,對公民生態文明素養的認知度相對較低。

各類人群對周圍環境的關注度均在65%左右,不關注的人群大多不超過10%,說明公眾對周圍的環境關注度較高。隨著年齡增長呈現出更加關注的趨勢,50歲以上人群關注度最高,達76.7%,隨著年齡的增長,個人更加關注生存環境及生活質量,對健康的生態環境更加向往。大學以上文化程度者關注度也偏高,達到71.6%。不同職業的人群中企業人員關注度最高,近年來各類企業在生產中注重環境保護,對員工宣傳教育較多,而企業往往更是破壞生態環境的主體,企業員工對生態問題更加敏感。

《穹頂之下》獲得了公眾熱烈追棒反映出官方生態科普長期缺位,沒有對公眾日益增長的生態科普需要做出回應。大多公眾看過或聽說過該視頻,各群體基本只有20%左右的人沒有看過或聽說過,小學文化程度和農民沒有看過或聽說過的公眾相對較多,分別為34.4%和41.7%。這可能是這部分群體利用網絡的能力相對較弱,而他們對生態問題的關注度也相對較低。在對PM2.5認知方面,72.1%的人表示知道,說明公眾的知曉程度較高。18~25歲年齡段的人群認知度最高,達82.2%,然后隨著年齡的增長,知曉程度反而降低了,這主要是因為18~25歲年齡段的人群大多處于上大學或剛工作階段,對空氣質量變化比較敏感。蕪湖作為全國文明城市,空氣和水質量曾經是蕪湖人引以為傲的資本,但近10年,蕪湖市由于工業經濟發展,空氣質量有惡化趨勢,近幾年蕪湖市PM2.5數據時有超標,引起了廣大市民和公眾的擔憂和關注。隨著學歷的升高,公眾對PM2.5的認知度也逐步升高,反映了高學歷群體對生態問題的認知度更高。學生和政府或事業單位人員對PM2.5的認知度最高,農民的認知度最低。PM2.5是一個專業詞匯,對于學生和政府及事業單位人員來說,理解不難,但對于農民來說,則相對難以理解。

在對生態問題的認知及行為能力方面,有相關知識或相關行為的公眾占大部分,表示均沒有的較少,女性(48.8%)比男性(37.0%)具有相關知識和行為的比例更高。隨著年齡的增長,有相關知識和行為的比例降低,主要是年輕人具有更多、更科學的生態環境知識。學生和政府事業單位人員也顯示出具有更好的生態認知及行為能力。

在破壞環境行為方面,有76.7%的人表示沒有相關行為,蕪湖市近年來在保護生態環境方面的宣傳力度較大,大部分公眾能做到不破壞生態環境。其中,男性(10.7%)比女性(8.5%)破壞環境的人數相對較多,說明男性在保護環境的認知度不如女性。隨著年齡的增長,整體上,破壞環境的行為增多,這與年輕人受到的環境教育較早,控制自己行為能力相對較強,可見,對青少年的環境教育意義深遠。政府或事業單位人員以及農民破壞環境的行為最高,訪談發現,政府或事業單位人員表示,在城市經濟發展和建設中,由于他們被動參與或許可了一些項目建設實施,而這些項目往往只考慮經濟效益,會破壞城市原生態環境,農民則常常是因為獲取生產生活資料而破壞環境。

表2 公眾對生態文明相關問題的認知度

大多受訪者表示他們有保護環境行為,26~40歲的人群比例最高,是因為這部分人群大多在工作崗位,他們的社會責任感最強,敢于擔當。隨著文化程度的升高,保護環境行為增多,而企業員工和政府或事業單位人員的保護環境行為較少,比農民都少,可能是由這兩類人群工作性質決定,受訪者表示,破壞環境的行為往往帶有暴力和利益糾葛,他們的工作性質決定他們不敢去管,更多時候是有心無力,而學生和自由職業者這方面顧忌相對較少,他們往往更能主動地去保護環境,但保護效果往往不甚理想,因為這兩類群體往往更弱勢,社會應該給予他們更多支持、鼓勵和幫助。

3.2 生態科普教育情況調查

目前生態科普教育滿意度不高,整體滿意度為25.9%,而不滿意的人達到50%,可見生態科普教育滿足不了公眾日益增長的生態素養提升需求。年齡越小,學歷越高,對生態科普滿意率越低,政府或事業單位人員和農民滿意度較高,這主要是因為政府或事業單位人員接受到的生態科普知識較多,而農民則是本身需求度不高。學生、自由職業者和企業員工等對生態科普的滿意度較低,說明生態科普教育滿足不了他們的需求。

2013年全國科普日活動的主題是“保護生態環境,建設美麗中國”,安徽省也舉辦了主題活動,課題研究人員赴現場調研發現活動內容與活動主題相差甚遠,現場發放材料多為科普公司的營銷產品介紹,少有生態科普展品。查閱安徽省科學技術協會的官方網站,發現對此次活動的新聞宣傳僅有1篇。作為安徽省科普教育主管部門,在查閱安徽省科學技術協會網站還發現,關于科普的網站信息自2013年以來只有2條信息,且長期不更新,更無生態科普方面信息。自2015年以來,10年的全國科普日主題中有6年提到生態問題,尤其是2007—2011年連續5年全國科普日主題有生態環境,但目前科普教育活動流于形式。蕪湖市公眾對全國科普日活動有63.7%的人表示不知道,政府或事業單位人員也有超過一半的人表示不知道,也印證了生態科普教育覆蓋面不廣、宣傳力度不夠。

表3 公眾對熱點環境問題的知曉程度

表4 公眾對生態問題的認知及行為

廣播、電視、報紙等傳統媒體依舊是公眾獲取生態知識的主要渠道,但公眾依靠新媒體也有58.4%的比例,有趕超傳統媒體趨勢,而隨著年齡降低和學歷升高依靠新媒體的人群增多,農民更傾向于傳統媒體。去科普館參觀或參加科普活動情況不容樂觀,人群主要集中在31~40歲年齡段的人,往往在單位的組織下學習參觀,流于形式較多,真正需要科普的人群往往難于獲取科普館信息和渠道。

公眾認為生態科普教育存在的問題主要包括政府重視不夠、投入不足、制度不完善(55.4%)、不能及時回應公眾關注的熱點生態問題(43.4%)、根據不同群體的專項科普太少(34.9%)。另外,媒體不給力(16.9%)、科普內容不接地氣、區域特色不明顯(16.9%)、科普平臺和科普手段落后(10.8%)也受到公眾的廣泛批評。

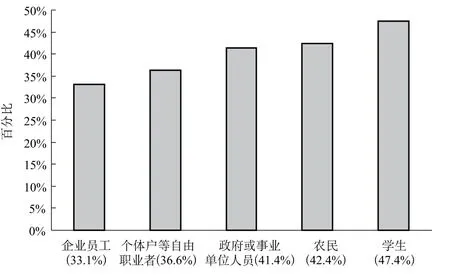

公眾認為各類群體均應受到生態科普的關注,這從圖1可以看出,尤其是學生應該接受更多的生態知識,政府應將生態教育深入到學生中。對農民的生態科普教育也尤其重要,他們的生態理念和能力亟待提升。同樣,各類人群認為城市和農村的生態科普教育均要得到重視,基本上各占一半,反映出公眾認為生態科普不能失之偏頗。目前生態科普教育不接地氣的現象尤其嚴重,很多生態科普產品年年都是老樣子,公眾對符合區域特色的生態科普教育期待值較高,各類人群都有將近90%的人表示希望生態科普更要有區域特色,如安徽省生態資源豐富,在生態科普教育時可利用本省的資源,這樣才能更好地為公眾接受,才能真正發揮科普效果。

表5 公眾對生態科普滿意度及科普活動知曉程度

圖1 生態科普應重點關注的群體

4 結論

目前公眾對生態文明素養提升充滿期待,公民具有一定的生態意識,但生態知識和生態行為較差,生態文明素養整體狀況不佳。盡管蕪湖市是全國文明城市,但公眾生態文明素養不高,不同年齡、不同學歷、不同職業類型的人群生態文明素養還有一定差異。目前生態科普教育已經不能滿足公眾需要,政府在生態科普教育方面還存在思想、能力、機制和內容等多方問題。通過分析總結,本文以為要提升公眾生態文明素養需要構建四個聯動的的科普教育體系。

4.1 構建高度重視生態科普教育的思想體系

近年來,非官方的報道常引起公眾的更大關注,顯示出政府生態科普的嚴重缺位。公眾有生態問題的知情權和參與權,知情權不應僅僅是科普或知識上的知情,更為重要的應是政府和企業的環境信息公開。信息公開是讓公眾知道。知情權是公眾參與的基礎,也是提高參與的質量或作用的前提。科普是讓公眾科學、正確地認知和辨識,二者缺一不可。政府科普部門應該將生態科普作為一項重要工作來抓,加大對生態科普的硬軟件投入,要將生態科普放到國家生態文明建設基礎工程戰略的高度來抓,要主動服務,而不是被動應對。同時,政府也要向公眾表明,生態文明素養是公民的一項基本科學素養,公民有保護生態環境的權利和義務,要創造條件讓公眾參與到國家生態文明建設進程中,讓生態文明思想深入人心。

4.2 構建支撐生態科普教育的技術能力體系

新媒體時代,信息的傳播方式多樣,傳統的科普場館參觀和科普活動覆蓋面逐步縮小,在牢牢抓住廣播、電視、報紙等傳統媒體的同時,政府相關部門應積極加大人、財、物的投入,與時俱進,不斷增強生態科普的技術支撐能力,搶占先機,迅速占領互聯網、微信等新媒體宣傳陣地,有針對性地開展公眾關注的生態科普宣傳。針對不同的群體要采取不用的科普方式,如對于在校學生,可以通過生態科普書籍或教育進行生態科普;對于社區居民,可以支持社區自行舉辦形式多樣、豐富多彩的生態科普活動;對于農民,可以采取科技下鄉等方式宣傳生態理念和生態生活方式。要充分利用最先進的技術和手段倡導生態文明理念,積極推進生態科普進課堂、進鄉村、進社區、進機關,讓生態文明遍地發芽生根。

表6 公眾了解生態知識的途徑及生態科普教育存在的問題

表7 生態科普教育應重點關注區域及區域特色科普必要性認識

4.3 構建生態科普教育的長效機制體系

目前,國家科普還主要停留在利用全國科普日期間進行相關宣傳階段,沒有形成長期機制,而對于生態方面的科普少之又少。公眾生態文明素養的提升需要長期潛移默化的影響,政府有關部門對于生態科普的宣傳必須形成長效機制,生態科普常態化應該是科普宣傳部門的新常態。對于公眾滿意度不高的科普宣傳要敢于說“不”,不讓生態科普最終流于形式。

4.4 構建富有區域特色生態科普教育內容體系

生態科普教育要充分利用區域生態資源優勢,如本案例地中蕪湖市可對沿江濕地生態保護內容進行科普宣傳,安徽省可加強對新安江生態補償、皖北及沿淮平原綠色生態屏障、黃山和太平湖等重點區域生態安全保護建設等富有區域特色的生態案例進行深度生態科普宣傳,通過對安徽省美好鄉村建設的跟蹤宣傳,引導公眾樹立文明、節約、綠色、低碳消費理念。同樣,對于區域內生態環境違法案例也不能回避,可進行相關追蹤報道,讓公眾明辨自己生活環境中的真善美和假惡丑,這樣,生態科普才能真正為公眾接受和掌握。

未來工作中,相關學者可以圍繞不同區域及不同群體的公眾生態文明素養進行深入比較研究,同時結合生態科普教育中的思想、能力、機制和內容四個方面體系開展更為具體的實證研究,為生態科普教育工作提供切實可行的參考。

[1] KUSZMAR K. From boat to throat: how oral histories immerse students in ecoliteracy and community building[J]. Oral history review, 2014, 41(2): 325-340.

[2] REYNOLDS J A, LOWMAN M D. Promoting ecoliteracy through research service-learning and citizen science[J]. Frontiers in ecology and the environment, 2013, 11(10): 565-566.

[3] MITCHELL D B, MUELLER M P. A philosophical analysis of David Orr’s theory of ecological literacy: biophilia, ecojustice and moral education in school learning communities[J]. Cultural studies of science education, 2011, 6(1): 193-221.

[4] LAM M E. Building ecoliteracy with traditional ecological knowledge: do, listen, and learn[J]. Frontiers in ecology and the environment, 2014, 12(4): 250-251.

[5] FISHER F. EcoLiteracy and MetaResponsibility: ‘steps to an ecology of mind’[J]. Systemic practice and action research, 2005, 18(2): 133-149.

[6] MCBRIDE B B, BREWER C A, BERKOWITZ A R, et al. Environmental literacy, ecological literacy, ecoliteracy: What do we mean and how did we get here?[J]. Ecosphere, 2013, 4(5):67.

[7] FRANCIS C. Critical pedagogy, ecoliteracy & planetary crisis: the ecopedagogy movement[J]. Environmental education research, 2011, 17(5): 705-708.

[8] SINGH R K. Learning the indigenous knowledge and biodiversity through contest: A participatory methodological tool of ecoliteracy[J]. Indian journal of traditional knowledge, 2010, 9(2): 355-360.

[9] FLEISCHER S. Emerging beliefs frustrate ecological literacy and meaning-making for students[J]. Cultural studies of science education, 2011, 6(1): 235-241.

[10] LOWMAN M. Ecoliteracy in informal science education settings[J]. Frontiers in ecology and the environment, 2014, 12(8): 474-475.

[11] HAMMOND S W, HERRON S S. The natural provenance: ecoliteracy in higher education in Mississippi[J]. Environmental education research, 2012, 18(1): 117-132.

[12] LONG T M, DAUER J T, KOSTELNIK K M, et al. Fostering ecoliteracy through model-based instruction[J]. Frontiers in ecology and the environment, 2014, 12(2): 138-139.

[13] RIGOLON A. A greener future: the active role of place in enhancing ecoliteracy in children[J]. Journal of architectural and planning research, 2013, 29(3): 181-203.

[14] GAYFORD C. Ecoliteracy-educating our children for a sustainable world[J]. Environmental education research, 2008, 14(1): 94-95.

[15] PILGRIM S, SMITH D, PRETTY J. A cross-regional assessment of the factors affecting ecoliteracy: implications for policy and practice[J]. Ecological applications, 2007, 17(6): 1742-1751.

[16] MIDDENDORF G, POHLAD B R. Ecoliteracy for ecology and ecologists: eroded underpinnings[J]. Frontiers in ecology and the environment, 2014, 12(3): 194-195.

[17] RAMOS A M, RAMOS R. Ecoliteracy through imagery: a close reading of two wordless picture books[J]. Children’s literature in education, 2011, 42(4): 325-339.

[18] 劉經緯,趙曉丹.對學生進行生態文明教育的模式與途徑研究[J].教育探索,2006(12): 97-98.

[19] 孟燕華.中國生態公共治理的理念、制度與政策——以生態NGO為重點的分析[D].福州:福建師范大學,2008.

[20] 鄭少尉.生態文明與環境立法的完善[J].中國環境管理干部學院學報,2008, 18(2): 27-31.

[21] 胡曉紅.大學生生態文明教育現狀及途徑探析[J].長春師范學院學報(人文社會科學版),2012, 31(2): 113-114.

[22] 文首文,吳章文.生態教育對游憩沖擊的影響[J].生態學報,2009, 29(2): 768-775.

[23] 宮長瑞.當代中國公民生態文明意識培育研究[D].蘭州:蘭州大學,2011.

[24] 佘正榮.生態文化教養:創建生態文明所必需的國民素質[J].南京林業大學學報(人文社會科學版),2008, 8(3): 150-158.

[25] 惠保德.高校素質教育中生態文明理念的培植[J].中州大學學報,2011, 28(3): 90-92.

[26] 劉建偉.當代大學生生態文明素養調查與分析—以陜西省部分高校為例[J].西安電子科技大學學報(社會科學版),2012, 22(3): 95-101.

[27] 杜宇.建立有利于生態文明建設的生態科技[J].宏觀經濟,2009(1): 9-11.

[28] 王超.國內外生態文明視野下的公眾參與制度探析[J].法制與經濟,2012(7): 61-61.

[29] 張星海.發展生態科技的對策研究[J].科技管理研究,2012(7): 29-32.

The Investigation about the Public Ecological Civilization Literacy and Scientific Popularization

WANG Lilong1, JIN Xiulong2, LU Lin3*

(1. College of Life Sciences, Anhui Normal University, Wuhu 241000; 2. Chuzhou University, Chuzhou 239000; 3. College of Territorial Resources and Tourism, Anhui Normal University, Wuhu 241000)

In this paper, after questionnaire survey in the national civilized city of Wuhu city, It was found that the citizens have a certain ecological consciousness, but the ecological knowledge and ecological behavior ability is weak, Only 17.7% of respondents fairly understand the concept of ecological civilization. 65% of respondents pay much attention to surrounding environment. 92% of respondents have ecological knowledge or behavior. 76.7% of respondents expressed that they hadn’t the behavior of damaging the environment. 64.8% of respondents said they have the behavior of protecting the environment. Through the investigation of scientific popularization we found that the respondents with satisfaction about the current scientific popularization account to only 25.9%. Some problems of scientific popularization still exist in government such as the scientific popularization activities become mere formality, and the incomplete system caused the government can’t response to public concerns in time. Other problems such as less innovation, the lack of special scientific popularization, some not-well-

contents, less regional features, backward in platform technique still have disturbed the government. Finally the paper promoted four connected scientific popularization system to improve the public ecological civilization literacy: the ideological system of paying high attention to ecological scientific popularization, the technology system of supporting ecological scientific popularization, the long-term mechanism system of ecological scientific popularization and with regional features contents of ecological scientific popularization.

public; ecological civilization literacy; scientific popularization system

X321;G322

1674-6252(2017)03-0052-07

A

10.16868/j.cnki.1674-6252.2017.03.052

安徽省科技計劃項目(1302053036;1607a0202073);國家自然科學基金項目(41171115、41371162)。

王立龍(1979—),男,副研究員,博士,主要從事生態管理及生態旅游研究,E-mail:24715892@qq.com。

*責任作者: 陸林(1962—),男,教授,博士,主要從事旅游地理研究。