在傳統文化里談“謝赫六法”

楊林

北京城市學院

在傳統文化里談“謝赫六法”

楊林

北京城市學院

魏晉南北朝時期畫家、理論家謝赫的“謝赫六法”對中國繪畫史產生了深遠的影響,解讀“謝赫六法”的意義,回到當代,不僅是繪畫界的藝術解讀,更應當回到中國傳統文化下的哲學背景,跳出藝術思維,打開傳統文化的寶庫,煥發生命中的人性之美。

謝赫六法;中國傳統文化;形與象;真實與靈動;內涵

我們成長的時代是一個遠離了傳統的時代,很多人已經讀不懂傳統文化,也失去了傳統藝術的根基,失去了華夏文明的滋養,讓現代的中國人前所未有地迷茫、煩惱。感嘆現實,不如腳踏實地,讓我們試著把現在的學習重新放到傳統語境下,以“回歸生命”來看藝術,讓傳統藝術來滋養我們的生命,看看傳統文化下的“謝赫六法”。

一、謝赫何許人也?

謝赫是魏晉南北朝畫家、繪畫理論家,擅作風俗畫、人物畫,現在沒有流傳下來的作品。他所處的魏晉南北朝是一個崇尚玄學、重清談的一個時代。他的著作是《古畫品錄》,在書中品評了前代曹不興等27位畫家的作品。他在評論中,把畫家分成六品,即六個等級。這個等級以精神氣質、風度為標準。《古畫品錄》為我國最早的繪畫論著。

在這個著作中首先提出繪畫的目的是:“明勸戒,著升沉,千載寂寥,披圖可鑒。”這是什么意思呢?

繪畫的第一個目的是“明勸戒”:“明”就是指明,要指明什么是應該做的,什么是不應該做的,以此為戒。“勸”就是要有勸導的功能。這就如同中國傳統文化經典的力量,能闡釋真實的生命,指明生命的方向。

第二個目的是“著升沉”:“著”就是記載,“升沉”指的是歷史和人生的沉浮,就是說繪畫要有記載歷史和人生重大事件的功能。

第三個目的是“千載寂寥”:“寂寥”是形容寂靜空曠,沒有聲音的狀態。在這里筆者認為“千載寂寥”指的是千百年來人性的孤獨與寂寞。每個人是這樣卓然獨立,在現實中我們卻必須要相互溫暖,彼此扶攜,才能走完人生的道路。“千載寂寥”指的就是人類至深的思想境界。

第四個目的是“披圖可鑒”:“披”就是打開的意思,打開圖畫就能夠見到,一目了然,不能晦澀難懂。繪畫作品要讓會畫畫的人和不會畫畫的人都能從你的畫里讀懂一些什么。

這14個字簡單扼要地說明了繪畫的功能,藝術家需要具備的素質是文人的思想境界、胸懷天下的氣度、深刻的人生體驗和嫻熟的繪畫技法,此四者皆備,才能稱之為藝術家。回到我們現在的藝術界,如果以他為尺子的話,多少人會汗顏啊!

謝赫的《古畫品錄》是中國繪畫史上舉足輕重的傳世之作,幾乎是中國畫創作歷史上的第一次系統性總結。他提出的“六法論”,尤為精彩。自“六法論”提出后,中國古代繪畫進入了理論自覺的時期,后代畫家始終把六法作為衡量繪畫成敗高下的標準。宋代美術史家郭若虛在《圖畫見聞志》說:“六法精論,萬古不移。”此作對中國古代繪畫創作的影響極為深遠,為后世畫家、批評家、鑒賞家們所尊崇。

二、謝赫提出繪畫的“六法”的內容是什么?

“六法者何?一氣韻生動是也,二骨法用筆是也,三應物象形是也,四隨類賦彩是也,五經營位置是也,六傳移模寫是也。”

其中有幾個字“氣”“骨”,好像這些字在我們現代人眼里不是解讀藝術的,而是中醫的術語,這恰恰是現代人與古人解讀藝術的距離所在。如果我們不能回到古人的思維邏輯體系,就無法真正理解古人的思想文化。氣與骨,是我們中醫里解讀生命的名詞。記得北大教授樓宇烈先生有一篇文章說:“研究中國哲學和中國文化,如果不懂得中醫的話,中國哲學的根本特征是把握不住的,中國文化的根本精神也是體會不到的。”筆者認為中國的傳統藝術也是如此,套用樓老的話就是:研究中國傳統藝術,如果不懂得中醫的話,中國傳統藝術的根本特征是把握不住的,中國傳統藝術的根本精神也是體會不到的。這是古人給了我們的傳統藝術理論所依循的法則。

謝赫六法是站在一個高度,從上往下傳的,在這里倒過來先闡述第六法:

“六傳移模寫是也”

“傳”,在這里我認為讀“zhuàn”,是解說經義的文字。移,就是移動。對于古人留下來的經典,我們直接移過來用就可以了。我們知道謝赫是魏晉南北朝時期的人,在他之前的時代是秦漢,是春秋戰國、周朝,那么謝赫指的就是這些時期的經典,如《論語》《大學》《道德經》《禮記》等。這些經典哪個不值得我們用一輩子的時間來研讀呢?模,是法式,規范,標準。寫,指的就是繪畫。“模寫”就是以古人經典作品為模板進行臨摹。“傳移模寫”講的就是中國繪畫的學習態度和學習方法。“傳移”指的就是對理論學習的態度,要對經典深入領悟。“模寫”指的就是對實踐的態度,在剛開始學習的基礎階段,要深入范本,細微臨摹,也就是“師法古人”,為初學者的一個基本法則。

“五經營位置是也”>

“經營”:有籌劃、組織、計劃、治理等意思,在這里基本指的是構圖。例如:一幅山水畫,我們如何規劃山水、房舍、人物等,把合適的比例、虛實、位置關系等謀劃好,這一切的思考就是經營。

舉個例子:中國山水畫有三個經典構圖,一是高遠法,二是深遠法,三是平遠法。在構圖上就是山的不同組合方式的經營,高遠法表達的是山的高大、雄偉,此法以山往高處挺立為基本法。如五代關仝《山溪待渡圖》,畫面高聳的山雄偉地挺立在畫面的中心,巍峨,雄偉,不言而立。深遠法表達的是山的深厚,有云深不知處的感覺,此法是以山往深處疊加為基本法。如元黃公望《丹崖玉樹圖》,整幅畫面山是從上面一直貫穿到下面,層層疊嶂的山巒交錯,真有“不識廬山真面目,只緣身在此山中”的感覺。平遠法表達的是山下的寬闊及人們的生活狀態,此法是以表現山下平地的曠闊為主,畫面常有沼澤、漁船和房舍等。如元吳鎮《漁夫圖》,在這幅圖的下面,我們可以看到湖泊、山坡,樹的姿態和造型清晰可見,還有船只在緩緩劃過。作者通過對山和水的經營,營造出不同的境界。

在繪畫藝術與文學中都有相似性,“推敲”不就是用來說詩詞創作是對字的琢磨嗎?唐代詩人賈島,因赴考到長安。一天,他騎著驢,一邊走一邊吟詩,忽然得了兩句詩:“鳥宿池邊樹,僧推月下門。”賈島自己覺得這兩句還不錯;可是,又覺得下句“推”字不夠好:既是月下的夜里,門早該關上,恐怕推不開了,不如改為“僧敲月下門”。心里這么琢磨著,嘴里也就反復地念著“僧推”“僧敲”,他的右手也不知不覺地隨著表演起來,一會兒伸手一推,一會兒舉手做敲的姿勢。這時,著名的大作家、京兆尹兼吏部侍郎韓愈恰巧從這兒經過,隨從儀仗前呼后擁地過來了。按當時規矩,大官經過時,行人必須遠遠回避,否則就是犯罪。賈島這時正迷在他的那句詩里,沒有發覺,等到近身,回避也來不及了,當即被差役們扭住,帶到韓愈馬前。韓愈問明原委之后,不但沒有責備賈島,還很稱贊他認真的創作態度。對于“推”“敲”兩字,韓愈沉吟了一下,說:“還是敲字好。”于是兩人并騎而行,從此成了好朋友。“推敲”的典故,就是源于這個故事。后來,形容反復地研究措詞、斟酌字句,就叫“推敲”。這和繪畫的經營有異曲同工之妙。

“四隨類賦彩是也”

“隨”:“從也。”(《說文》)賦:同“敷”,指上顏色,是指根據物種的種類上色彩,這也是尊重自然,不是我們想當然。這其實也是在提醒畫者,自然中的色彩是最豐富和最美麗的,要投入自然的懷抱去感受它,方得自然之趣。記得在讀本科的時候,有門課是色彩構成,當時老師給我們一個命題作業,就是以蝴蝶為色彩的來源,以一只蝴蝶的色彩為基本色,進行設計構成。剛開始還真不以為意,不就是一只蝴蝶嗎?可是當把這個課上完,真的被蝴蝶折服了,它太美了。無論從一只蝴蝶上萃取什么顏色下來組合,都產生了超出我們想象的美。我想這就是自然的力量吧。

再舉個例子:元代四大家之一的黃公望,獨創了中國畫的淺絳法,就是在墨筆山水上略施赭石色,表現秋山和曉山(太陽剛出來)特別適宜。這里體現的也是類別,這種畫法主要表現秋天的山和太陽剛出來的山。

“三應物象形是也”

“應”:“當也。”(《說文》)“應”也通“印”“映”,是指天地萬物以象和形投射在你心上和眼里的形狀。也就是說需要兩個條件:一個是自然的形象,一個是通過你所感,為應物。

那么什么是象形的內涵?

“象形”:《周易》上說“在天成象,在地成形”。相比較起來,“象”為天上的形象,較為抽象,“形”為地上的形象,較為具象。這只是字面上所解,實際的意思是,一個是你的心所見,一個是你眼所見,但可以統稱為天地間的所有我們用心和眼感受到的形態與意向。

如何進行形與象的創作?東漢許慎對“象形”的解釋是“象形者,畫成其物,隨體詰詘,日月是也”,是講造字法的第一種—“象形”,這就是我們古人的創作觀。傳說文字的創作者倉頡是這樣創作文字的:“仰觀奎星環曲走勢,俯看龜背紋理、鳥獸爪痕、山川形貌和手掌指紋。”這就是說一切都是從自然中來,這就是“道法自然”。

如山水畫中山和水的造型也是非常豐富的。我們古人的象形有著如此寬廣的概念,在我們的繪畫創作中,也是一樣的,以一顆發現美的心、表現美的手創作出來。畫什么都沒有關系,只要是你的眼睛所見,你的心所感,你的手所畫,那么一幅藝術作品就誕生了。

筆者經常會從小孩的畫中受到啟發,他們有一顆至純的心,所以常常畫的都是超乎大人想象力的作品。因為他們沒有大人所受的約束,自然就有很多直接表現心靈的形象與筆法。還有學生們,特別是在班上似乎畫得不好的學生,我總能從他們身上受到感動,就是筆下有“無法之法”的靈動。

現代很多人擔心自己的畫沒有創新,要知道我們現在所熟知的繪畫大家潘天壽、黃賓虹、齊白石等,他們一輩子都在說自己師法的哪一家。例如齊白石說:“青藤雪個遠凡胎,缶老衰年別有才。我欲九泉為走狗,三家門下轉輪來。”青藤指的是明代大畫家徐渭,他恨不能投胎來到徐渭所處的時代,做其門前的一條狗都愿意。這就是藝術的法則,是因為他深知事物成長的必然規律,誰也不能脫離,必須遵循。

“二骨法用筆是也”

骨為人體的骨骼,支撐我們人的生命的力量。骨:“肉之覆也。”(《說文》)中醫說:腎主骨。骨的形成和力量來自腎。中醫說腎是先天之本,也就是說,在生命形成以前它就已經存在了,并且是形成現在生命的根本所在。這是我們中醫哲學的世界觀:人有先天和后天。如“脾胃為后天之本”。

這就是從后往前推的原因,前面講的就是形成畫面之前我們要具備的素質和能力。前面的四法內容:學習態度的傳移模寫,經營畫面,色彩,造型。這些就是繪畫的基本元素,全部要靠一支毛筆表現出來。那么這個筆法就是一個綜合概念了。這是需要首先具備的。

東漢蔡邕說:“惟毛軟而奇怪生焉。”筆是柔軟的,正因為它的柔軟,反而可以表現至剛之性情,如水至柔至剛,水滴石穿。筆法的“骨”,就是在最柔軟的筆毛下,描繪自然萬物的造型、豐富的色彩、畫面的建構等。這是骨法的第一個內涵:“內質”的豐厚充實。

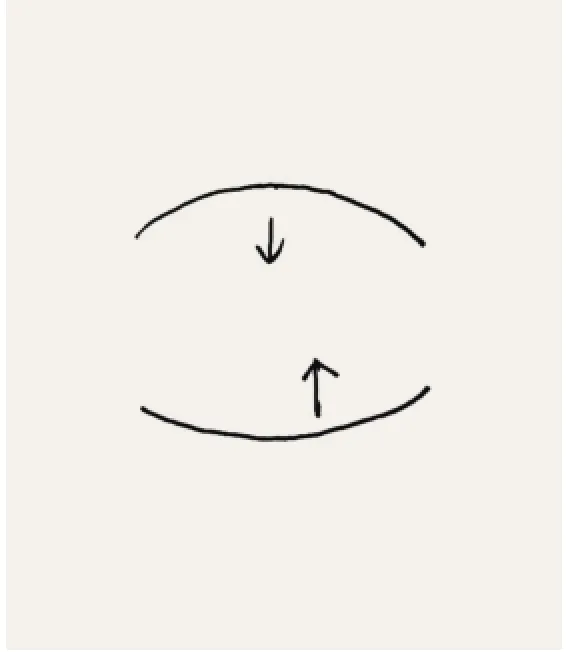

骨法內在的“活性”,必然帶來力量,這是骨法的第二個內涵。我查了很多古人的書畫理論,見得最多的就是“陰陽,俯仰,向背,開合”。

俯:指的是從上往下探身。仰:就是從下往上抬頭仰望。這樣會形成相互的呼應關系,形成的力量是相聚的。

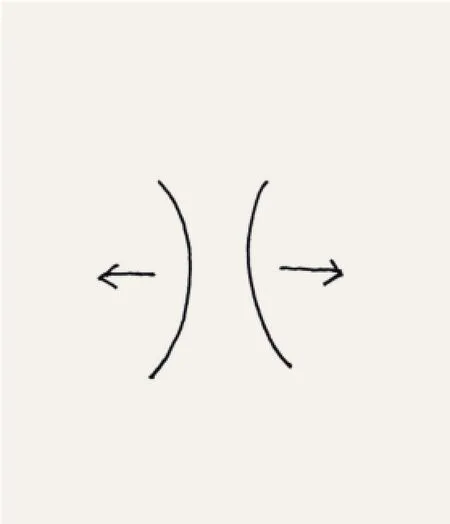

向背:指的是兩個人相背而立,形成的力量是發散的。

開合:指的就是上面關系的動態體現,已經在行進過程中了。這其實在講“勢”:什么是勢?勢就是整個畫面要把讀者引導到一個什么地方去。這樣形成的就是畫面的張力,向內可以聚合,向外可以散發,形成動勢。最后把所有的力量集中到那個點,就是“眼”。這就是那個生畫面的先天之眼,也就是骨法用筆的最終內涵。

如范寬的《溪山行旅圖》,如此高大雄偉的山,堅實地立在我們面前,山下的一條大道上行走著很小的一隊人物,畫面一豎一橫的骨法筆勢,指向的就是這支隊伍。他想表達的就是“人生有如行旅,我們每個人都是匆匆過客”的深刻思想境界。

俯仰

向背

“一氣韻生動是也”

中醫學說:“氣是構成人體及維持生命活動的最基本能量,也具有生理機能的含義。”我們習慣評價一個人的身體“腎氣虛”,就是如此。

甲骨文的氣是云氣蒸騰向上之象。

“氣”:“云氣也。按云者,濕熱之氣升而為雨,其色白,干熱之氣,散而為風,其色黑。”(《說文》)也就是說氣含風和水。中國人講的風水好像都在這個氣里了,也就是說:其實風水指的就是那一團氣。風水好,指的就是氣質好。

《莊子》說:“人之生,氣之聚也,聚則為生,散則為死。”這應了我們的習語“人活一口氣”。這個氣應該可以代表一個人的使命和他的精神狀態。那對于一幅畫來說,氣就要超出我們看到的線條、造型、色彩等,是你所用心去感知的總和,而且這個氣凝聚了畫面要表達的精神和思想情感。

“韻”:形聲字,指的是和諧悅耳的聲音。悅耳一定與情感共鳴,是大自然和生命節奏相合的聲音,那么氣韻就是氣的和諧節奏。

“生動”:指生命感,是生命帶來真實與靈動。

那么“氣韻生動”可以說是:藝術作品的氣質,具有生命力特征的和諧節奏。可以比喻為人的心電圖,一個正常的能量充足的生命,其心電圖一定有一個美妙的節奏圖,而一個有心臟病的人的心電圖就不好說了。中醫講:心為君主之官,主“神”。一個人心臟出了問題,如同畫面的氣韻不生動,自然畫面的“神”也就不在了。

“氣韻生動”可以說指的是畫面的神之所在。綜合以上對于六法的闡述,藝術的提升之路,也是相輔相成的路。

“謝赫六法”非常客觀地把藝術做了全面的總結,包含了藝術的全部內涵。探索其背后的傳統文化背景,我們只有回到生命本身來找落點,回到我們生命的載體—身體,去尋找呼應,回到我們生命的精神—思想,去尋找安頓。只有這樣,藝術才能和自我真正結合。找到自我,個性與創新都是自然之事了。

約稿、責編:金前文、史春霖