黃郛:華北危局中的外交官

徐菁菁

1933年,日軍入侵熱河,長城一線失守。黃郛遵蔣介石之命擔(dān)任北平政委會(huì)委員長,主持對(duì)日媾和。其媾和的結(jié)果是簽署《塘沽停戰(zhàn)協(xié)定》。該協(xié)定客觀上為日本發(fā)動(dòng)全面侵華戰(zhàn)爭洞開了門戶。反對(duì)者直斥黃郛為“賣國賊”、“親日派”、軟骨頭。但他身故后,國民黨政府兩次給予其特別表彰,這在民國政壇人物中絕無僅有。褒詞云:“不避險(xiǎn)阻,力任艱難,隱忍求全,用紓禍變,心孤事苦,尤人所難。”黃郛之困亦是“七七事變”之前的中國之困。

再度出山

北平政委會(huì)委員長黃郛(1880~1936)?;

1936年8月,黃郛因肝癌住進(jìn)上海宏思醫(yī)院。夫人沈亦云回憶,黃郛辭世前,蔣介石到醫(yī)院探病。他面告黃郛:“抗戰(zhàn)準(zhǔn)備已過半程,再一二年可全就緒,以前種種委屈,未曾枉做。”沈亦云“不知真?zhèn)€如此,抑系蔣先生對(duì)癥下藥慰情之語”。蔣走后,黃郛感慨:“果能如此,死且無憾。”同年12月6日,黃郛于上海寓所辭世,時(shí)年57歲。

1933年4月9日,在莫干山“隱居”的黃郛接連收到蔣介石的急電:“時(shí)局艱危至此,兄等有何卓見?”

1933年1月初,關(guān)東軍占領(lǐng)山海關(guān),2月下旬起接連展開熱河及長城線的侵略作戰(zhàn)。短短數(shù)月,日本占榆關(guān)(山海關(guān))、陷熱河、擾灤東,進(jìn)窺平津,華北形勢(shì)危于累卵。山西省主席徐永昌在給汪精衛(wèi)的電報(bào)中分析時(shí)局:“平津之失與不失,只恃敵之來與不來。”南京國民政府認(rèn)為,保全平津是當(dāng)務(wù)之急。東北被日本強(qiáng)占后,華北的地位更加凸顯。1933年,華北僅關(guān)稅、鹽稅、統(tǒng)稅收入分別占全國該項(xiàng)總收入的20%、20%和15%,三項(xiàng)稅收占全國財(cái)政總收入的1/6。國防會(huì)議認(rèn)為:“平津若失,則海關(guān)收入,驟形短縮,其他一切籌款辦法,亦惟有更形拮據(jù)。”不僅如此,在政治上,“華北遠(yuǎn)非東北可比”,其得失立刻影響全國。徐永昌在致蔣介石的電報(bào)中說,如平津失守,“即等于華北整個(gè)淪亡,人心失所依據(jù),其促成第二個(gè)滿洲國亦意中事”。

若認(rèn)為戰(zhàn)不能取勝,何以保平津?1931年“九一八事變”以來,蔣介石和南京國民政府更多地把中日矛盾的解決寄希望于國際聯(lián)盟。日軍進(jìn)攻長城東段各口時(shí),南京政府外交部曾呼吁英、美立即以最有效之方法制止日軍之蠻橫與暴行,但其結(jié)果只能令蔣介石感嘆:“列強(qiáng)所謂助我者,僅予日本以一罵,而日本必即還我以一刀。”1933年3月27日,日本宣布退出國聯(lián)。以國聯(lián)制約日本之策略已至窮途末路。28日,蔣介石與汪精衛(wèi)達(dá)成“剿共重于抗戰(zhàn)”的共識(shí),決定同日本直接交涉,“緩和侵略,保存華北,稍紓喘息”。

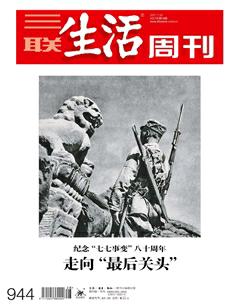

1937年7月,第29軍37師219團(tuán)士兵在盧溝橋畔構(gòu)筑的機(jī)槍陣地

而直接交涉,蔣、汪二人亦有顧慮。“九一八事變”以來,直接交涉因涉嫌承認(rèn)日本既得侵略利益,一直為輿論所反對(duì),極為敏感。1932年,日本進(jìn)攻錦州時(shí),時(shí)任外交部長顧維鈞就建議中日直接交涉,劃錦州為中立區(qū),避免導(dǎo)致更嚴(yán)重之沖突。不料這一建議導(dǎo)致輿論群起反對(duì),政府各派趁機(jī)內(nèi)斗,蔣、汪離職。至平津危機(jī)迫在眉睫,軍事委員會(huì)國防計(jì)劃委員會(huì)秘書長翁文灝如此描述當(dāng)權(quán)者的為難:“絕對(duì)的戰(zhàn)——武力戰(zhàn)爭收回失地,或絕對(duì)的和——簽字承認(rèn)屈服,這兩條路都是不可能的。”他提出,需要找到一個(gè)方針“利取其重,害取其輕,權(quán)衡輕重”。而這個(gè)尋找和執(zhí)行方針的人勢(shì)必付出代價(jià),必須“不足計(jì)較”——“一時(shí)之毀譽(yù),一身之進(jìn)退。”

外交部長羅文干已明確表示反對(duì)與日直接交涉。他認(rèn)為,在丟失東北土地的情況下,“除努力收復(fù)失地外,復(fù)有何交涉可言?”蔣、汪遂決意繞開外交部與日本接觸。那么,誰是最合適的人選?蔣介石把眼光放在了自己最為信任的“兄長”黃郛身上。

黃郛原名紹麟,字膺白,1880年3月8日生于浙江紹興,年少時(shí)家道中落,發(fā)憤讀書,1905年受清政府選派赴日,入東京振武學(xué)校學(xué)習(xí)軍事。是年8月,黃郛參加了孫中山創(chuàng)立的中國同盟會(huì)并負(fù)責(zé)掌管會(huì)員名冊(cè)。1907年,黃郛在發(fā)展會(huì)員的過程中與蔣介石相識(shí)。1911年11月,陳其美在上海發(fā)動(dòng)起義,黃、蔣二人赴滬相助,三人結(jié)為盟兄弟,以陳為長,黃次之,蔣為幼。

蔣介石對(duì)黃郛主持與日交涉寄予厚望,出于多重原因。首先,黃郛是同盟會(huì)元老,資歷頗深。他曾于1921年出任北洋政府華盛頓會(huì)議的代表團(tuán)顧問;1923年2月入張紹曾內(nèi)閣,署理外交總長。1924年,他協(xié)助馮玉祥領(lǐng)導(dǎo)“北京政變”,代理內(nèi)閣總理,并攝行總統(tǒng)職權(quán)。更重要的是,多年來,黃郛雖與國民黨關(guān)系緊密,但他從未入黨——夫人沈亦云在回憶錄里說他“始終只愿做一客卿,無意參與黨的政治”。1931年12月,黃郛曾給蔣介石寫過一封長信,勸說蔣取消訓(xùn)政、早行憲政。這和蔣介石一黨專政、黨外無黨的想法大相徑庭。但在與日交涉的事務(wù)上,黃郛相對(duì)獨(dú)立的身份或可以減少國民黨政府的輿論壓力。再者,黃郛早年旅居日本,與日本政界人士多有往來,被日本人視為中國人中“理解日本之第一人”。《大公報(bào)》曾評(píng)價(jià)說,黃郛是“九一八事變”以后唯一尚可與日本議論大局之人。

事實(shí)上,華北危機(jī)之前,蔣介石就曾力邀黃郛出山,北上主持事務(wù)。1932年8月3日,國民黨中央會(huì)議通過了以黃郛為北平故宮博物院理事長的任命,然而黃郛隨即電辭。8月13日,蔣致電黃郛勸說道:“今后華北政局,無論外交、軍事、政治方面均益加重要,特請(qǐng)吾兄北上匡助,代為主持。”但黃郛不為所動(dòng)。

1933年1月,進(jìn)占榆關(guān)的關(guān)東軍士兵在著名的山海關(guān)城樓上插上日本國旗

與日交涉,黃郛吃過大虧。1928年,蔣介石領(lǐng)導(dǎo)國民革命軍北伐。4月21日,日本為阻撓北伐,以保護(hù)僑民為名,派兵進(jìn)駐濟(jì)南、青島及膠濟(jì)鐵路沿線,要求北伐軍繞道濟(jì)南北上。時(shí)任外交部長黃郛奉命與日本方面交涉,但日方置之不理。國民革命軍于5月1日克復(fù)濟(jì)南后,日軍于5月3日派兵侵入中國政府所設(shè)的山東交涉署,將交涉員蔡公時(shí)割去耳鼻后槍殺,并殺害交涉署全部職員,同時(shí)進(jìn)攻國民革命軍駐地,在濟(jì)南城內(nèi)肆意焚掠屠戮。中國民眾被焚殺死亡者達(dá)1.7萬余人,受傷者2000余人,被俘者5000余人,史稱“濟(jì)南慘案”(又稱“五三慘案”)。慘案發(fā)生后,國民黨召開會(huì)議,確認(rèn)優(yōu)先國內(nèi)統(tǒng)一,將外交糾紛暫且擱置。黃郛再次奉命前往交涉,然而“日方態(tài)度異常傲慢”。5月5日,日本飛機(jī)又轟炸了濟(jì)南。

蔣介石的妥協(xié)策略受到各方強(qiáng)烈指責(zé)。為紓緩壓力,5月20日,蔣介石致電黃郛:“請(qǐng)兄暫行辭職,并望從速,否則各國外交也受影響。”他還解釋說:“膺白外交失敗了,一般老先生均不滿意。”見蔣介石如此推卸責(zé)任,黃郛隨即復(fù)電辭去所有職務(wù)。1928年12月,他在給國民黨要員張群的書信中坦言自己的失望:“濟(jì)案所受刺激,公私兩項(xiàng)皆為生平未有之傷心事……令我沒齒不能忘。”次年,蔣介石組織導(dǎo)淮委員會(huì)治理淮河,自任委員長,邀黃郛為副委員長,勸他“為三十年友誼勿卻”。黃決然回電:“欲保三十年友誼于不敝,故不必共事也。”

辭去官職后,黃郛“彷徨不知所之”,以研習(xí)佛經(jīng)排遣苦悶。沈亦云拿辛棄疾的詞安慰丈夫:“我見青山多嫵媚,料青山見我應(yīng)如此。知我者,二三子。”一家三口遂定居莫干山辦學(xué)校、搞鄉(xiāng)建。1933年4月9日,黃郛收到蔣介石急電時(shí),已“隱居”莫干山5年。

為說服黃郛出山,蔣以電文三顧茅廬。4月11日,他在第二份電報(bào)中說:“舉世處境最艱苦者莫弟若,層累曲折也太多,深盼兄即日命駕來南昌詳商一切。”三天后,他又去一電:“兄如不愿任北事,能否以私人名義赴北方襄助?”這一次,黃郛動(dòng)了心。

黃郛久居山野,但并非不問國事。“九一八事變”后,他自責(zé)退隱山林的消極行為是把身體給了帝國主義,精神給了釋迦牟尼。黃郛和一幫同道組織新中國建設(shè)學(xué)會(huì),發(fā)行《復(fù)興月刊》。在發(fā)刊詞中,他寫道:“試問吾四萬萬人同立在此‘不淪亡,即復(fù)興之分水嶺上,究竟何以自處?吾敢斷言:無男無女,無老無幼,全國中無一人甘淪為亡國之民,故吾又不能不要求:無男無女,無老無幼,全國中無一人不應(yīng)起而共負(fù)建設(shè)之責(zé)。”

華北危局,黃郛與蔣介石、汪精衛(wèi)的看法類似。他認(rèn)為,中國的武器和訓(xùn)練與日本相差太遠(yuǎn),長城一線的作戰(zhàn)中,日方所持現(xiàn)代化武器裝備,決非一年多前淞滬肉搏戰(zhàn)可比;期望各國仗義出兵相助,訴之國聯(lián),更是猶如“涸轍之鮒魚待東海之大水”。解決危機(jī)之道,唯有與日談判。后來北上前,黃郛在接受上海《大晚報(bào)》負(fù)責(zé)人曾虛白采訪,解釋媾和的考慮:“日軍進(jìn)逼,正像房屋密集的市區(qū)遭遇了大火,無論你有怎樣精良完備的消防器材,和怎樣勇敢熟練的消防人員,要在著火地區(qū)內(nèi)消滅火種是不可能的。目前唯一救急的辦法,只有把快燒到的房屋拆掉它,打出一條空巷,不讓火源再蔓延過來。”他向曾虛白保證說,日本的得寸進(jìn)尺不會(huì)有止境,而政府忍辱負(fù)重、爭取時(shí)間延緩戰(zhàn)火之爆發(fā)卻有退無可退的止境,因此,抗日必戰(zhàn),政府早具決心,現(xiàn)在只爭時(shí)間之遲早而已。

4月25日,黃郛應(yīng)邀到南昌面見蔣介石。根據(jù)曾虛白自傳中的記錄,蔣見黃郛,第一句話即說:“膺白兄,我們是心心相印的密友。可是今天我請(qǐng)你來,是要請(qǐng)你跳火坑,你能了解我嗎?”這句話沒有嚇倒黃郛。“勿以為我們長可在山中做‘事外逸民。”他在莫干山別過妻子沈亦云時(shí)說,“國家垮下來將無山可入,不經(jīng)努力,他日必悔,盡最后之力,則心安無怨。”

無計(jì)可施

1933年5月14日,黃郛北上復(fù)命就職,出任行政院北平政務(wù)整理委員會(huì)委員長。他雖知此行是“跳火坑”,但仍有一絲期望。沈亦云回憶,1933年時(shí),黃郛北行的愿望是“先求安定”“繼圖振作”。

多年來,黃郛和日本政治家有很好的私交。1929年出任駐華公使的佐分利貞男和黃郛一樣,都認(rèn)為中日之間必須相忍為治。佐分利曾進(jìn)言時(shí)任首相濱口雄幸與外務(wù)大臣幣原喜重郎:“今后應(yīng)走對(duì)華協(xié)調(diào)路線,不可過分干涉國民政府,將國民政府與歐洲國家一視同仁地對(duì)待。”然而,這一觀點(diǎn)遭到了日本陸軍的強(qiáng)烈反對(duì)。1929年11月,剛剛出任日本駐華公使兩個(gè)月的佐分利貞男,在回國請(qǐng)示修訂中日新約方針時(shí),蹊蹺地在箱根富士屋飯店開槍“自殺”身亡。

“九一八事變”后出使中國的重光葵在1933年5月解職歸國前,曾私下對(duì)黃郛透露:日本的軍事力量已遠(yuǎn)較十年前為強(qiáng);日本軍界下層的軍佐劫持上層,建功立業(yè)之心空前膨脹,對(duì)中國開爨必不可免。重光葵說:此乃友誼,非外交官的話。黃郛知道中日難免一戰(zhàn),但依然抱有期望。他曾經(jīng)感嘆地說過:中國真是不幸,兩個(gè)鄰居(蘇俄和日本)都不是善類,如果是個(gè)家,我早已搬。如今是個(gè)不可搬的國,只得先顧緩急輕重。他對(duì)蘇俄深抱戒心,認(rèn)為“中日關(guān)系與中蘇關(guān)系比,無論如何不應(yīng)該放棄日本這一條路”。他始終認(rèn)為,中日關(guān)系有可能達(dá)到當(dāng)時(shí)“英美”和“德奧”那樣的兼容——即便有爭,也能相互尊重。

然而此次北上議和之艱難遠(yuǎn)超黃郛的預(yù)測(cè)。沈亦云后來回憶丈夫與日交涉的種種:“膺白當(dāng)華北之任,他本人有兩個(gè)弱點(diǎn):一是‘真,他‘真而日本少壯軍人毫無誠意;二是‘想解決問題,而日本人正時(shí)時(shí)處處制造問題,永無止境。”

駐防華北的東北軍士兵正在保養(yǎng)槍支

真正主導(dǎo)局面的并不是黃郛所熟悉的日本外交官僚。北上行前,黃郛在上海與日本駐華武官根本博三次會(huì)談而未有結(jié)果。后者告訴黃郛,中方若想求和,得同在平津的日軍接洽。關(guān)東軍在黃郛北上之時(shí)蓄意加強(qiáng)了攻勢(shì)。5月17日黃郛抵達(dá)北平時(shí),日軍攻陷唐山;18、19兩日,密云、三河、遵化、薊縣相繼失陷,北平已成兵臨城下之勢(shì)。

5月21日,愛國青年趙敬時(shí)激于義憤持刀砍傷日兵,日方借故拒絕和黃郛會(huì)談。同日,香河失陷,日軍離通州只4英里,平津市民紛紛趨避出城。夜間,除第17軍軍長徐庭瑤固守北平外,其他軍政機(jī)關(guān)也撤往保定。22日,黃郛在給汪精衛(wèi)的電報(bào)中描述他的處境:“近日對(duì)方態(tài)度驟變,……連日專制造小問題迫我,并無條件提出。略取平津,雖尚未必,而包圍平津,迫我接受嚴(yán)酷之條件,不可不防。”然而,不可不防,以何設(shè)防?當(dāng)晚10時(shí),汪回電,只說明了談判的底線:“弟以為除簽字于承認(rèn)偽國,割讓四省之條件外,其他條件,皆可答應(yīng)。”

事實(shí)證明,談判的主動(dòng)權(quán)皆在日方手中。令黃郛意外的是,是夜,日方突然連夜邀黃郛至海軍武官藤原喜代間住處商洽停戰(zhàn)條件。雙方爭執(zhí)至次日晨,形成了一份初步停戰(zhàn)條款。幕后打破僵局的是關(guān)東軍司令武藤信義。戰(zhàn)后發(fā)現(xiàn)的函電證明,當(dāng)時(shí)日方確有占領(lǐng)平津的計(jì)劃,但最終還是放棄,原因主要有三點(diǎn):當(dāng)時(shí)偽滿內(nèi)部,東北義勇軍活躍,蘇聯(lián)勢(shì)力猶在,新占之地區(qū)亦未及消化;羅斯福、宋子文5月中旬發(fā)表聯(lián)合聲明,美國的態(tài)度對(duì)日產(chǎn)生一定壓力。再者,日本最希望在華北建立親日偽滿政權(quán)。黃郛出山掌管華北政務(wù),使日本方面抱有很大幻想。5月21日,關(guān)東軍致電軍部建議:此刻時(shí)機(jī)有利,應(yīng)速簽停戰(zhàn)協(xié)定。如遷延時(shí)日,中央軍得以重建,平津秩序恢復(fù),再發(fā)動(dòng)軍事行動(dòng),理由不足且很困難,恐終將悄然撤兵。同日,參謀本部復(fù)電武藤信義,同意進(jìn)行停戰(zhàn)談判。

南京方面不可接受的“承認(rèn)偽國,割讓四省”最終沒有出現(xiàn)在停戰(zhàn)協(xié)議中,也是因?yàn)槿辗降淖杂锌紤]。5月25日,對(duì)華穩(wěn)健派的代表人物日本公使有吉明替黃郛說了話,他提出:“以國民黨政策的和緩、對(duì)排日活動(dòng)的彈壓來改善河北的中日關(guān)系,進(jìn)而策劃全面改善兩國關(guān)系,主要是黃郛自己的設(shè)想,但這絕不代表黃郛可以締結(jié)包含承認(rèn)‘滿洲國條款的協(xié)定。一旦強(qiáng)迫簽訂此種協(xié)定,將讓國民黨政府和黃郛陷入十分困難的境地,反而可能導(dǎo)致河北事態(tài)的無法收拾。同時(shí)還會(huì)招致國民黨內(nèi)部反對(duì)對(duì)日政策勢(shì)力的強(qiáng)化,帶來逆轉(zhuǎn)兩國關(guān)系改善勢(shì)頭的危險(xiǎn)。”

5月31日早晨,天氣濕熱無比。塘沽火車站的側(cè)線上,停著長長一列專列。列車兩端為鐵甲車,中間是一長串豪華臥鋪車廂,窗簾低垂。這輛列車?yán)镒氖悄暇﹪裾硇鼙蟆K麕е袊韴F(tuán)走過塘沽窄窄的街道,走到日本領(lǐng)事館。在陽光下等了近10分鐘之后,才被放行。

對(duì)中方代表來說,這次簽字儀式處處隱含著羞辱之意——在門口迎接中方代表的日本官員個(gè)個(gè)級(jí)別都低于中方代表。日方代表參謀副長岡村寧次是少將,級(jí)別也低于中方首席代表熊斌中將。不僅如此,正式會(huì)議開始后,岡村提出《停戰(zhàn)協(xié)定》草案,告訴中方:“這是關(guān)東軍的最后方案,一字不容變更,中國代表應(yīng)在一個(gè)半小時(shí)內(nèi),即上午11時(shí)以前,做出承諾與否的答復(fù)。”熊斌提出異議:“在撤兵區(qū)域內(nèi),如果出現(xiàn)擾亂治安的武裝組織,中國軍隊(duì)可作必要處置。”但是岡村不予理睬。中方無任何與對(duì)方較量的砝碼,僵持至10點(diǎn)50分,距日方要求截止時(shí)間還有10分鐘的時(shí)候,熊斌無奈簽字,未做任何更改。

這份貫徹了國民政府“限于軍事、不涉政治”原則的協(xié)議要求中國軍隊(duì)迅速撤退至延慶、昌平、高麗營、順義、通州、香河、寶坻、林亭口、寧河、蘆臺(tái)所連之線以西以南地區(qū),不得前進(jìn),又不做一切挑戰(zhàn)擾亂之舉動(dòng)。日軍為確悉第一項(xiàng)實(shí)行之情形,可用飛機(jī)或其他方法實(shí)行視察,中國方面應(yīng)行保護(hù),并予以便利。

岡村寧次在回憶錄里說,協(xié)議的簽署“氣氛和睦”,“于是,昨日之?dāng)郴癁榻袢罩选薄T诂F(xiàn)場(chǎng)采訪的《紐約時(shí)報(bào)》記者哈雷特·阿班(Hallett Abend)記錄道:“簽署完畢,日本人端來了香檳和葡萄酒慶祝,而這杯酒對(duì)中國人實(shí)在難以下咽,因?yàn)樗麄兊扔诎颜麄€(gè)華北拱手讓給了日本。所以簽完字后,這幾位中國人冒著塵土,一路蹣跚地回到專列。”

委屈無以“求全”

1934年4月初,黃郛南下到南昌晉見蔣介石。蔣正忙于對(duì)江西紅軍進(jìn)行第五次圍剿,并沒有精力和心思與黃郛商討華北問題。黃郛匯報(bào)了華北嚴(yán)重的局勢(shì),提出無能為力要求辭職。蔣說:“你在華北辛苦了,請(qǐng)你一定堅(jiān)持下去,不要管別人怎么議論。等我將江西共匪剿滅,我再全力對(duì)付倭寇。”6月,蔣介石與黃郛再次會(huì)晤于杭州,黃郛再次向蔣提出了辭職要求。蔣見黃郛困頓不堪,終于答應(yīng)他不必再回北平。黃郛從蔣處夜歸,告知沈亦云,夫妻兩人如釋重負(fù)。不料次日,蔣介石親自登門,收回了前一晚的承諾。沈亦云質(zhì)問蔣介石為何出爾反爾,蔣介石賠笑道:“膺白北上,是為黨國負(fù)責(zé),你為什么一定要阻止呢?”沈亦云又問:“辱國差使,宜派人輪流充當(dāng),為什么只讓膺白一人獨(dú)擔(dān)?”蔣答道:“你既學(xué)佛,當(dāng)知‘我不入地獄,誰入地獄之旨。”黃郛默然同意上路。

“吾人以弱者地位應(yīng)付強(qiáng)者,既不能以理爭又不能以力爭,只好強(qiáng)顏以好意奉求。”《塘沽停戰(zhàn)協(xié)定》只是一個(gè)開始。協(xié)議簽署后,日方開始圍繞協(xié)議善后問題,以各種方式侵蝕華北。1933年7月,黃郛為了求得讓日軍撤離停戰(zhàn)區(qū),支付編遣善后款48.4萬元,并不得不委任偽軍李際春為戰(zhàn)區(qū)軍事編練委員長。

1933年11月,岡村寧次一行抵達(dá)北平,向黃郛出示《關(guān)于北支善后交涉商定案》草案一份,并聲言本案為關(guān)東軍再三審議決定者,中方只可以為文字之修正。草案內(nèi)容主要包括在長城各隘口警備權(quán)屬于日、偽滿洲國;在接收區(qū)域內(nèi),中國允許偽滿洲國在山海關(guān)、古北口、喜峰口、潘家口、冷口、界嶺口設(shè)置必要的各種機(jī)關(guān),并給以最善意的援助;中國迅速委派代表與偽滿洲國交涉通商貿(mào)易、交通通訊、航空聯(lián)絡(luò)等問題。岡村寧次表示“滿洲國”已經(jīng)日本天皇詔策承認(rèn),有日本一日,即有“滿洲國”一日。黃郛堅(jiān)持無論何種方案,其內(nèi)容如帶有承認(rèn)“滿洲國”之意味者,在我方立場(chǎng)上絕辦不到。

然而,雙方代表前后合計(jì)七輪會(huì)談,日方動(dòng)輒以談判破裂相要挾,最終達(dá)成的兩份非正式文件,其實(shí)質(zhì)內(nèi)容和日本最初提案完全一樣。此后,日方又在通車、通郵、設(shè)關(guān)、通航等問題上步步緊逼,企圖通過這些問題讓中方徹底承認(rèn)偽滿洲國之存在。黃郛等人百般周旋,在協(xié)定中盡量做到排除“偽滿洲國”字樣,但在事實(shí)上已是對(duì)偽滿洲國的默認(rèn)。

黃郛深感內(nèi)外皆窮于應(yīng)付。他在給蔣、汪的電文中說:“郛等殫精竭慮,欲為國家多爭尺寸之失地而未能,彷徨午夜,相對(duì)凄戚。”他痛陳自己的無能為力:“我既無實(shí)力以取消偽國之存在,我又何能憑口舌以阻止偽國之進(jìn)行!深盼能使各方了解實(shí)際環(huán)境,外瞻內(nèi)審,共濟(jì)艱危。”

黃郛渴望南京政府“共濟(jì)艱危”,但蔣介石當(dāng)時(shí)的首要大事在于剿共,也無力與日本周旋,黃郛不但是孤立無援,還要為蔣、汪二人背書。將對(duì)日談判事務(wù)全權(quán)交給黃郛后,汪精衛(wèi)怕黃郛不敢承擔(dān),特電黃郛:“弟決不聽兄獨(dú)任其難。弟必挺身負(fù)責(zé)。”蔣介石也致電何應(yīng)欽、黃郛,許諾:“事已至此,委曲求全,原非得已,中正自當(dāng)負(fù)責(zé)。”然而在《塘沽停戰(zhàn)協(xié)定》談判期間,蔣又在電文中質(zhì)疑黃郛的工作,放高調(diào)說:“最高無上之決心,不可須臾或忘。弟以為不有一北平死戰(zhàn),決不能滿倭寇之欲,亦不能得國人諒解也。”黃郛看出個(gè)中私心,痛心回電:“弟既強(qiáng)我以肩此重任,弟必給我以同等信用。”“希望今后彼此真實(shí)地遵守‘共嘗艱苦之舊約,勿專為表面激勵(lì)之詞,使后世之單閱電文者,疑愛國者為弟,誤國者為兄也。”

蔣介石希望黃郛能夠做到“委曲求全”,但與日交涉越久,黃郛越認(rèn)識(shí)到,時(shí)局之下,委屈根本無以求全。

1934年6月1日晚,有人向黃郛上海住宅園中投擲啞彈一枚。2日,黃郛接到投彈者書信一封:“若不痛改前非,勾結(jié)一二所謂現(xiàn)在首腦國賊,斷送國土,當(dāng)再進(jìn)一步。”末署中華青年鐵血救國團(tuán)上海支部。7月1日,因與日方的通車協(xié)議生效,平沈路通車。車行至塘沽以東的茶淀時(shí)被炸,死傷乘客16人。7月7日,黃郛在給汪精衛(wèi)的電文中反思妥協(xié)政策是否還有維系的可能:“去年,彼方乘戰(zhàn)勝之余,氣焰萬丈,實(shí)已無理可喻。弟裝矮人,已一年余。通車辦后,茍?jiān)俨宦陨焐煅华?dú)弟自身將不保,國家亦極受損。”黃郛決定“伸一伸腰”。17日,他致電蔣介石及汪精衛(wèi),告訴他們他已派人同岡村寧次談判,如情勢(shì)順利,要求無條件撤銷《塘沽停戰(zhàn)協(xié)定》,不然退一步則要求日方誠實(shí)遵守,不擴(kuò)大解釋,不曲為解釋。這些要求自然全被日方推翻。黃郛在29日致汪精衛(wèi)的電文中極為失望地說:“日方之刁難細(xì)工,真是可惡,而又可怕!”

1934年8月13日,天津《大公報(bào)》記者王蕓生采訪了黃郛。他向黃表示:“北方人士多盼望黃早日北返,冀以減少戰(zhàn)區(qū)內(nèi)民眾痛苦。”黃郛感慨地答道:“恐怕無補(bǔ)于大局啊!”

他沉痛地向王說:“這一年的經(jīng)過在明了國家情況的人,當(dāng)然能夠諒解,一般人則以為我黃某天生賤骨頭,甘心做賣國賊。對(duì)外未曾做什么事,對(duì)內(nèi)卻須時(shí)時(shí)做解釋工夫,真是痛苦萬分。一年以來對(duì)內(nèi)對(duì)外,盡做矮人,我并非不知道伸腰!只是伸伸腰之后有什么善后辦法?為國家設(shè)想,不能那樣冒險(xiǎn)。”他停頓了一下,控制激動(dòng)的情緒,繼續(xù)說:“我現(xiàn)在好比打網(wǎng)球的球。日本人說:黃先生你若是沒有辦法,還不如請(qǐng)你趁早躲開,免得礙我們的事!一球拍把我拍到南方來。到了南方,逢人便問:‘膺白,你什么時(shí)候回去?又一球拍把我拍回北方去。但一談到辦法,便好像我向中央討債,夾在這兩種心理中間,能辦出什么成績來?對(duì)方(日本)氣量是小的,力是大的,而欲無窮。國人則眼光是短的,調(diào)子是高的,肩頭不負(fù)責(zé)任。我的困難可知,且掛著華北政整會(huì)的招牌,辦理對(duì)日本關(guān)東軍的外交,北方各省的事情,無論什么都可以找到頭上來,但結(jié)果是什么事都管不了!”

1934年,日本方面已經(jīng)拋棄了黃郛建立親日政權(quán)的幻想。對(duì)華北有所圖謀的日本通過一系列偶發(fā)事件,開始驅(qū)逐國民黨勢(shì)力。1934年9月,關(guān)東軍向國民黨察哈爾當(dāng)局提出在察東劃界,要求“察東中國軍隊(duì)退長城線以西以南,長城線以東以北由日方設(shè)警”,遭到中方的嚴(yán)詞拒絕。日方又要求可以在上述各村“行軍”,亦未得逞。11月,關(guān)東軍唆使一部分偽滿洲國偽軍向長梁進(jìn)攻。1935年1月15日,偽滿“自衛(wèi)團(tuán)”與駐防察哈爾省沽源縣的國民黨29軍宋哲元部發(fā)生“沖突”。宋哲元馬上請(qǐng)黃郛出面與日本交涉。然而雙方剛剛談判,又發(fā)生了因日偽軍在察東劫掠百姓而被29軍官兵收繳40人武器的事件。關(guān)東軍借此兵分兩路向察東大舉進(jìn)攻。

1935年5月初,天津日租界《國權(quán)報(bào)》社長胡恩溥和《振報(bào)》社長白逾桓相繼被刺殺。日方借口這是中國人民的排日行為,促使地方政府嚴(yán)加注意,否則日方將采取自衛(wèi)行動(dòng)。

這年,4月底,黃郛發(fā)長電給重慶行營秘書長楊永泰,要他轉(zhuǎn)告蔣局勢(shì)的變化,指出前因察東事件,宋哲元“已懾服”,“且已密聘日籍顧問”,日方認(rèn)為他比北平政務(wù)整理委員會(huì)“易于利用而有力”。“最近日方急進(jìn)派有公然主張驅(qū)逐黃郛政權(quán)及暗殺殷同(北寧鐵路管理局局長)者。”

5月,絕望已極、身患肝癌的黃郛南下,決心此生終老莫干山。但他仍于7月22日再次致電楊永泰,提醒華北局勢(shì)之復(fù)雜:“今日國內(nèi)政情,華北囿于一時(shí)局部厲害之偏見,各動(dòng)其所動(dòng);中央困于多頭橫議之組織環(huán)境,各靜其所靜,故已形成中樞無主,地方無恥之現(xiàn)象。”他指出,北平政務(wù)整理委員會(huì)茍延殘喘,“小則端拱無為,徒耗巨額之經(jīng)費(fèi);大則為人挾持,釀成甚大之流弊”,“速電中央斷然下令結(jié)束為宜”。

1935年7月,何應(yīng)欽與中國駐屯軍司令官梅津美治郎簽署《何梅協(xié)定》,國民政府中央部隊(duì)和憲兵撤出北平和河北省。蔣介石嫡系的中央軍撤走后,出面填補(bǔ)空白的,是第29軍軍長宋哲元。1935年8月28日,國民政府任命第29軍軍長宋哲元為平津衛(wèi)戍總司令,次日裁撤北平政務(wù)整理委員會(huì)。華北重現(xiàn)出長城抗戰(zhàn)以前地方實(shí)力派擁兵自重的局面。

其實(shí)對(duì)此時(shí)的蔣介石來說,“委屈”也已至最后一步。這年6月28日,他在廬山接待了《紐約時(shí)報(bào)》駐華首席記者哈雷特·阿班。聽阿班講完他在東北的見聞后,蔣介石并沒有馬上向這位美國記者透露什么計(jì)劃,“但從他的樣子看,這一次,他已下定決心,不會(huì)屈服于日本的壓力,而將戰(zhàn)斗到底”。蔣介石告訴阿班,他意識(shí)到,如果任由日本占領(lǐng)華北而不作抵抗,他將失去中國的民心,也會(huì)失去手下大多將領(lǐng)的支持。

(參考資料:《亦云回憶》,沈亦云著;《和戰(zhàn)之爭與塘沽協(xié)定》,李鳳琴著;《黃郛與塘沽協(xié)定善后交涉》,楊天石著)