杭州保姆縱火案:消失的三小時(shí)

王丹陽

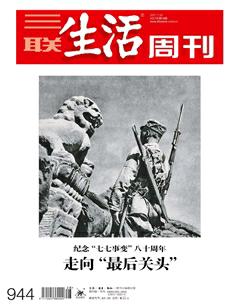

在杭州保姆縱火案的第8天,連日的梅雨終于暫歇,露出了一絲藍(lán)天。6月中下旬本該是江南一帶最潮潤的季節(jié),所謂“梅子黃時(shí)家家雨”,今年杭州的雨水尤其豐盛,所以在霧天茫茫的錢塘江畔,“藍(lán)色錢江”小區(qū)的那場熊熊的火災(zāi)嵌在陰雨的底色里相當(dāng)鮮明。但它同時(shí)也嵌在了這座浙商云集的中心城市的中產(chǎn)夢里,單純的保姆縱火案背后,人們質(zhì)疑的是:在杭州最頂尖的樓盤里,為何從發(fā)現(xiàn)火災(zāi)到把人救出,要花將近三小時(shí)?

縱火悲劇發(fā)生后,各界人士紛紛送來鮮花悼念,遇難者朱小貞的母親一直在女兒和孩子們的遺像前布置鮮花

豪宅下的靈堂

出租車司機(jī)都知道,“藍(lán)色錢江”是杭城數(shù)一數(shù)二的高檔小區(qū),在杭州東側(cè)的新開發(fā)區(qū)錢江新城,豪華過它的大概只有金色海岸了。從市區(qū)的秋石高架橋轉(zhuǎn)入新業(yè)路筆直朝錢塘江開去,這片CBD的樓群迎面撲來,“藍(lán)色錢江”十來幢灰藍(lán)色玻璃幕墻大樓規(guī)整齊刷地豎在江邊,包圍它的是新的市政府大樓、國際會(huì)議中心、消防指揮中心……

如今,藍(lán)色錢江的正大門兩側(cè)公安和保安共同把守,辨認(rèn)著每一個(gè)進(jìn)入小區(qū)的陌生面孔,絡(luò)繹不絕的吊唁者逡巡在門口的噴水池邊,朱小貞和她三個(gè)孩子的遺照被做成塑膠板,倚在噴水池、廊柱和臺(tái)階上,照片里的背景、表情和打扮醒目地透露著生前優(yōu)渥的生活。物業(yè)大廳的沙發(fā)上,坐滿業(yè)主以及吊唁的市民,仍難以從這場火災(zāi)中自拔出來,各方維穩(wěn)人員追隨著每個(gè)捧花而入的陌生人,把他們帶到游泳池前的燭光和花海邊。

一位從紹興來出差的姑娘站在擺成心形的白燭圖案邊泣不成聲。“我不去靈堂了,我只放下一束花就走”,她抽泣著向一位街道人士解釋她只是一個(gè)陌生人,希望他帶話給男主人要堅(jiān)強(qiáng)。泳池邊鮮花的主人已由開始的親朋好友換成全國各地的網(wǎng)友,幾分鐘就是一位快遞員前來放下花并拍一張照就走。就因6月27日晚的頭七儀式被林家人搬上直播平臺(tái),千萬級(jí)瀏覽量后,網(wǎng)友的鮮花接力而來。

靈堂從22日當(dāng)天起就支了起來,一個(gè)藍(lán)色雨棚隱秘在茂密的樹壇中間,徹夜亮著燈火。棚外是梅雨季的雨水漣漣,棚內(nèi)是4名老人近乎氣竭的慟哭。每次來一波吊唁者,如孩子的學(xué)校師生、男主人的公司員工、老家親戚、宗親、在杭的商會(huì)同鄉(xiāng)會(huì),棚里都會(huì)起一陣悲慟。林家和朱家的人每晚夜不能眠,老人在酒店里僅能躺兩三小時(shí),醒來就立馬來靈堂里坐著等待天亮,晚歸的業(yè)主經(jīng)過靈堂時(shí),聽到的是林生斌撕心裂肺的慟哭。

對(duì)于林生斌來說,妻子和三個(gè)孩子的遺照都是臨時(shí)從手機(jī)里打印的。我第一次見到他是事發(fā)3天后,他幾乎沒有進(jìn)食,一刻都無法合眼,“每天晚上我想到我老婆,我就哭”。22日一早,他接到親戚報(bào)急電話,從廣州飛回杭州再開到西溪路上的太平間時(shí)已是12點(diǎn)半,4個(gè)抽屜一個(gè)個(gè)打開時(shí),林如同夢游一般癱軟下來,“我看見我女兒時(shí),她的眼睛都沒有閉上,我崩潰了……我抱著我老婆哭,她的眼淚是流出來……”

他的生意伙伴每晚輪流陪他回酒店休息,夜晚要四五個(gè)人作陪。“白天忙時(shí)他的情緒就正常,到了晚上就不行,不能讓他一個(gè)人。”一位福建老鄉(xiāng)這樣說。這位祖籍福建霞浦的服裝公司老板斯文而白凈,讓人想不到他就是那位失去了4個(gè)至親的男主人,一次廣州出差竟成永訣。如今,他背后一個(gè)嚴(yán)酷的事實(shí)是,公安機(jī)關(guān)已認(rèn)定是保姆莫煥晶在客廳里點(diǎn)燃一本硬抄面的書而縱的火,他至今仍難以相信,“我們對(duì)她那么好,從來沒有吵過一次架”。

“里面沒有人”

朱小貞的丈夫林生斌(右二)幾天來悲痛得幾近麻木 ?;

按照官方的通報(bào),杭州上城區(qū)消防大隊(duì)5點(diǎn)07分接到報(bào)警,5點(diǎn)54分火勢得到控制,6點(diǎn)48分現(xiàn)場火災(zāi)被撲滅。當(dāng)天上午開發(fā)商綠城集團(tuán)的物業(yè)公司開了個(gè)通報(bào)會(huì),稱“消防主機(jī)接到報(bào)警后,監(jiān)控人員第一時(shí)間通知其他人員,在16樓接通水管營救”。綠城物業(yè)服務(wù)集團(tuán)副總裁方敏青在現(xiàn)場通報(bào)說,消防廣播是啟動(dòng)的,也派人挨家挨戶敲門。至于最敏感的消防警鈴和消防栓水壓的問題,綠城的回應(yīng)是煙感器、消防栓出水都正常。而當(dāng)天的業(yè)主所質(zhì)疑的消防警鈴沒有響,綠城則沒有回應(yīng)。

對(duì)于朱小貞的二哥朱慶豐來說,他至今腦里揮之不去的并不是在樓下碰見的保姆莫煥晶,而是千鈞一發(fā)時(shí)刻的一系列阻礙,使他至今悔恨不已。“所以我自責(zé),如果當(dāng)時(shí)咬定了他們在房間里,我拼命也要沖。”6點(diǎn)不到,他接到了林家大哥的電話,等他來到小區(qū)2幢1單元的樓下是6點(diǎn)15分左右,比他早的是親家的兩個(gè)老人,他們跟著大兒子住在江對(duì)岸的濱江區(qū),開車過來10分鐘。

莫煥晶一手拿一個(gè)鐵榔頭和手機(jī)呆呆地和保安站在樓下的警戒線外,她和眾多從單元里落荒而逃出來的業(yè)主差不多毫無防備的樣子,穿著塑膠拖鞋和碎花汗衫,不修邊幅地下了樓。一開始她和鄰居們說是朱小貞讓她下來報(bào)警,她乘坐消防通道邊的保姆電梯下來了,“他們應(yīng)該是坐主梯下來了吧”。藍(lán)色錢江的富奢氣質(zhì)可以從戶型格局中主梯和保姆梯分開而見,兩部業(yè)主電梯架設(shè)在單元門廳內(nèi),對(duì)應(yīng)客廳主門,一部保姆電梯得從地下車庫而入,對(duì)應(yīng)著消防通道和一扇保姆間后門。

5點(diǎn)30分左右,逃生的業(yè)主在地下車庫、小區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)了幾圈找朱小貞,甚至有人去到小區(qū)內(nèi)的業(yè)主精選酒店,前臺(tái)說3點(diǎn)后就沒人來登記了……實(shí)在找不見后,莫煥晶才說人應(yīng)該還在上面,至今,沒有業(yè)主知道起火的確切時(shí)間點(diǎn),以及她和朱小貞那天在樓上分別做了什么,只記得莫煥晶淡定的模樣,以至于讓人無心關(guān)注她。有人想問她為什么不至少帶個(gè)孩子下來,也沒有好意思問出口。甚至她什么時(shí)候被公安帶走,都沒人說得清楚。總之,自她下樓后,所有主人的反應(yīng)都將永遠(yuǎn)隨著葬身火海而湮滅無痕。

朱慶豐從莫煥晶的猶豫里越發(fā)相信妹妹就是在樓上,他試圖闖進(jìn)警戒線,兩三個(gè)保安攔住他說屋里已經(jīng)沒人。直到6點(diǎn)40分他按捺不住了,隨著從隔壁2單元進(jìn)去的保安和消防隊(duì)上了電梯,“因?yàn)槲掖┝嗣圆恃潱麄儧]有發(fā)現(xiàn)”。他電梯坐到頂樓,再翻過25層的一米寬的玻璃檐架,鉆到了1單元的消防走道內(nèi),再下到18樓。這個(gè)過程耽擱了不少時(shí)間,攀頂前有人建議他從某家住戶的陽臺(tái)橫切過去,但因找不到繩子而作罷。

保姆間外濃煙彌漫,朱慶豐看不見里面,黑煙里的消防隊(duì)員混亂中告訴他沒有見到人。“他們也不確定的樣子,所以我沒有硬沖,但房間門還沒有破,我是詢問和質(zhì)問他們有沒有破門,而不是要求,因?yàn)槲乙膊淮_定。”很快,門就破了,朱小貞和三個(gè)孩子被發(fā)現(xiàn)抱緊在朝北間的窗口下,房間正與保姆間和后廚平行,可見是躲在正離南部的起火點(diǎn)客廳和陽臺(tái)最遠(yuǎn)的位置。

而此時(shí),消防隊(duì)員就沒有立即將人救出,“他們說要等擔(dān)架來抬出去,于是我就火了,我說濕棉被一裹就好了嘛,他們說要請示領(lǐng)導(dǎo),對(duì)講機(jī)里請示后還是用我的辦法裹了出來……”朱慶豐最不平與憤懣的矛盾點(diǎn)也在這里,他認(rèn)為整個(gè)過程也廝磨了幾分鐘,三個(gè)孩子一個(gè)個(gè)抬出時(shí)并放在走道里,隨著朱小貞最后一個(gè)被抬出“樓道里放不下了,才一起抬下樓梯”。業(yè)主們看見三個(gè)被裹從樓里出來時(shí)是7點(diǎn)37分,女孩的長發(fā)從被筒里垂落下來,“我當(dāng)時(shí)的反應(yīng)是人已經(jīng)沒了,都是全部包在被子里的……”一位目擊者這樣對(duì)我說。

林家的“杭州夢”

8點(diǎn)05分,朱小貞的大哥朱慶勇在浙醫(yī)二院前找車位,就因?yàn)樗X開著飛行模式,乃至7點(diǎn)半醒來時(shí)才接到弟弟短促的電話說“小的可能已經(jīng)不行了”。就在急診室前,三輛救護(hù)車呼嘯而至,朱慶勇沖上去抱起一個(gè)被裹,外甥女結(jié)著黑油的長發(fā)蹭在他手臂上,發(fā)出焦味,事后他意識(shí)到,抱過后衣襟上的黑油是得靠肥皂用力洗的,但他們除了滿臉熏得焦黑,都沒有絲毫燒傷。

在只有直系親屬能進(jìn)入的搶救室里,他看見醫(yī)生是以插氧氣瓶和人工按壓的方式施救,一個(gè)半小時(shí)后,醫(yī)生告訴他們要做好心理準(zhǔn)備。“我當(dāng)時(shí)求醫(yī)生哪怕救一個(gè)過來……但醫(yī)生說再長時(shí)間擠壓,人會(huì)變形,畢竟年紀(jì)太小。”朱慶勇說。他當(dāng)時(shí)就頗有微詞,既然以氧氣罐和人工的方式就能施救,為什么不是在樓下,而是要在早高峰的城里開上20分鐘到5公里外的醫(yī)院?

隨著10點(diǎn)半正式宣告死亡,家屬被帶上了樓上會(huì)議室,這時(shí)杭城的服裝圈同行見到新聞后紛紛來到醫(yī)院接應(yīng)。眾人的哭喊響徹急診樓,三個(gè)孩子最小6歲,最大11歲,中間的外甥女林臻亞9歲。杭州的服裝圈不大,互相知根知底,林家有個(gè)服裝品牌叫“潼臻一生”,在西南某些城市的商場里都有代理柜臺(tái),這個(gè)品牌以三個(gè)孩子和林生斌的名字命名,諧音就是“同貞一生”。林臻亞的童裝模特照如今還能在網(wǎng)上搜到。

來自浙江慶元的朱家和福建霞浦的林家最初在杭州相遇是2004年,應(yīng)該說朱家發(fā)跡較早。2003年“非典”肆虐,世代務(wù)農(nóng)的朱慶豐想著來杭州闖一闖,在市面最蕭條的時(shí)候做起了服裝生意,朱小貞就來幫忙看店。兄妹三人陸續(xù)在武林路上開起了零售店,再慢慢往批發(fā)等上游環(huán)節(jié)發(fā)展,于是從門面店做到了設(shè)計(jì)坊、小工廠。

林生斌初來杭州時(shí)在發(fā)廊里剪發(fā),認(rèn)識(shí)了朱小貞,慢慢也做起了服裝。娶朱小貞時(shí)朱家并不同意,浙江人嫌福建地偏,而且朱家已有起色,但婚后林憑借精明的商業(yè)頭腦帶著妻子的服裝店一路向上游沖去。如今兩人已在余杭區(qū)擁有一家規(guī)模不小的服裝公司,設(shè)計(jì)、生產(chǎn)一體化,在距家30公里外的喬司街道,他們的廠房也已達(dá)上萬平方米。“林總在杭州服裝圈是個(gè)響當(dāng)當(dāng)?shù)娜宋铩保`堂內(nèi)外不止一名同行這么說,他創(chuàng)立的男裝品牌如今在杭州置地國際男裝基地有個(gè)門面店,剩下都是全國各地的代理。

“我妹夫這人看起來就比較聰明,2009年時(shí),實(shí)體市場開始受網(wǎng)店的影響越來越大,他及時(shí)轉(zhuǎn)型,向上游做設(shè)計(jì)、貼牌,所以我們還在做批發(fā)小工坊的時(shí)候,他已經(jīng)做大了。”朱慶勇說。朱家和林家都已在杭州買房落戶,商業(yè)頭腦和宗族人脈圈是他們在這個(gè)城市的立身之本。小夫妻在2009年買了藍(lán)色錢江一期的房子只有百來平方米,還是貸著款的,兩年后再借款換到了如今的360平方米江景大宅。“他就是有眼光,覺得這房子會(huì)升值,果然當(dāng)年6.5萬買下的,現(xiàn)在已8萬”,朱慶勇說。門口的房產(chǎn)中介了解這房子的市價(jià),360平方米的江景房已近3000萬元,但在純住宅的藍(lán)色錢江,交易量并不高,業(yè)主并不急于投資,歸根結(jié)底在于不缺錢。

對(duì)林生斌來說,一窮二白、小生意起家到成為民營老板,如今住在四室兩廳的豪宅,這種經(jīng)歷對(duì)藍(lán)色錢江的業(yè)主來說并不算特殊。“都不是杭州人,大多是農(nóng)村出來做生意做大的”,一位業(yè)主這么對(duì)我說。這片住宅并不是達(dá)官顯要的陣地,反而有很多二次置業(yè)的浙商,常年在外奔波,度假拿來一住。坊間流傳著,林生斌5年前還不知奢侈品是什么樣子,所以他做生意異常賣力,把生意從內(nèi)地二、三線小城拓到廣州,只是這一次他的富商夢定格在了6月22日。

小區(qū)里的東莞保姆

當(dāng)天晚上6點(diǎn),上城區(qū)公安局發(fā)出通報(bào),34歲的保姆莫煥晶存在重大嫌疑,已被控制。翌日一早,莫煥晶因涉嫌放火罪已被提請刑事拘留,根據(jù)通報(bào),當(dāng)天她從客廳的沿墻書柜里取出一本硬抄面書,點(diǎn)燃紙頁扔在地上再自行通過保姆梯逃下……縱火目的一瞬間甚囂塵上,有人說她偷了主人家一塊20萬元的金表拿去典當(dāng)了2萬元,被女主人發(fā)現(xiàn)后為了銷毀證據(jù)而縱火。林生斌后來從零碎的閑話中聽到此事,茫然道自己從來不知道是她偷的,只當(dāng)是孩子玩耍弄丟了。

具體事因雖無法考證,但坊間對(duì)于保姆之惡的討論至今未絕,伴隨著莫煥晶在前東家的偷盜劣跡被一一扒出,人們愈益相信這次縱火同樣出于貪欲。莫是他們今年初通過前保姆找來的,在小區(qū)里,大多數(shù)業(yè)主擁有保姆,他們往往通過口碑相傳,互相介紹著中介,或直接是保姆本人。曾經(jīng),照顧了8年孫子的林母與他們同住,她比較挑剔用人,所以幾任保姆都留不住,直到前兩年因身體不好而去了大兒子家。

10號(hào)樓的業(yè)主瑩瑩和林家是朋友,同是全職太太的她來林家做客無非就是和朱小貞說些居家問題。“她對(duì)我說哦,這個(gè)阿姨好得不得了,人家阿姨天天下午要午睡的,她不休息的就是一直在拖地,我感覺她是絕對(duì)滿意的。”朱小貞給保姆開出7500塊月薪也曾令她暗嘆她的大方,同樣不用帶孩子只負(fù)責(zé)家務(wù),她自己的阿姨月薪是5000塊。“我要表達(dá)的意思就是他們對(duì)阿姨是絕對(duì)不會(huì)吝嗇的,不可能對(duì)阿姨不好。”

她對(duì)莫煥晶的印象是沉默內(nèi)向,但因年輕而在穿著上相對(duì)講究體面。如不是東窗事發(fā),她在東莞養(yǎng)成的賭博史在網(wǎng)上流傳,忙于生意的林生斌也許永不會(huì)知道她的前科。一個(gè)月前,莫煥晶提出要在老家買房,上海的前雇主愿意借她10萬塊,夫婦倆聽出了意思,為了挽留而不惜提出“我們借給你好了”。

工作日的白天,小區(qū)里的阿姨幫點(diǎn)綴在小徑曲折的花園里遛著寵物或看著孩子,她們樂此不疲地談?wù)撝菆龌馂?zāi)和4條人命,當(dāng)然還有基本上不打招呼的莫煥晶。有人說,她買菜都是開著女主人的奔馳去的,因?yàn)槟贻p而自然和別的阿姨拉開距離,即使經(jīng)過小區(qū)也悶聲不響,不愛理人,“總是拿著手機(jī)在玩”。他們沒想到,這個(gè)不合群的阿姨瞬間變成了縱火犯,有關(guān)她秀豪車、咖啡和前任雇主的私人飛機(jī)的朋友圈照片在網(wǎng)上被公開。

據(jù)媒體報(bào)道,她至少涉5宗民間借貸糾紛,最晚一樁是前年在東莞一法院,她為朋友麥某的7萬元借款擔(dān)保,以致被連帶起訴。有媒體聯(lián)系到麥某,7年賭博史這根導(dǎo)火索終于呼之欲出,她在來到上海、浙江前,常年流連于澳門賭場,2014年離開廣東后賭癮一犯甚至在手機(jī)上玩賭博軟件。所以,在麥某的描述中,莫煥晶初來上海是為了躲債,她偷了前夫母親存的幾十萬本錢,被發(fā)現(xiàn)后被迫立即還錢,于是開始東湊西借,不但被高利貸追債,把朋友也得罪光了。

從躲債到縱火

兩人在上海涉足家政業(yè)是去年8月,麥某在一家注冊地為奉賢的家政公司擔(dān)任了3個(gè)月的法人,只是自己同樣身陷債務(wù)而被迫轉(zhuǎn)手,當(dāng)她將莫煥晶介紹到公司來時(shí),不想就過了一周,莫就因盜竊被趕了出去,她之后的去向就不得而知。朱小貞更不知道,莫煥晶來到家里前被上海的前雇主辭退,原因幾乎也是偷了一條金項(xiàng)鏈。

今年春節(jié),林家外出旅游,給莫煥晶也放了兩周的帶薪假,她發(fā)消息給麥某,告訴她這家杭州的做童裝的雇主對(duì)她非常好,男主人知道她有個(gè)10歲的兒子在東莞,特意問了身高尺寸,寄了一套自家的品牌童裝過去。沒有人知道她放的這把火是出于要置人于死地還是別有蓄謀,在小區(qū)里,與公安接近的業(yè)主放出一種說法,莫煥晶在局里招認(rèn),是林家對(duì)自己太好了,她想制造火災(zāi)再裝作救火立功,這樣可以博得進(jìn)一步信任來漲工資。無論真假,她缺錢是一直存在的事實(shí)。

小區(qū)里的全職太太挑起阿姨來并不寬松,換來換去是家常便飯。一位業(yè)主激動(dòng)地對(duì)我說,家政市場混亂也是一方面,“她們沒有固定掛靠的中介,都是平臺(tái)間借來借去的”。麥某曾擔(dān)任法人的家政公司有個(gè)總部,位于黃浦區(qū)某個(gè)繁華的街口一幢老舊的商務(wù)樓內(nèi),如今法人姓鐘,操一口廣東口音,在工商資料上,公司的監(jiān)事仍然姓麥。鐘老板在電話里告訴我,公司平臺(tái)上有300來個(gè)簽約保姆,做得長的有五六年了,薪酬以在職年數(shù)劃分,若要5年以上住家經(jīng)驗(yàn)的阿姨則起碼月薪7000元,而這是市場價(jià),低了阿姨不愿來。

每位阿姨都會(huì)制作簡單的簡歷供客戶參考,如按年份列出大致的住家經(jīng)歷,這些是阿姨本人提供的。在那間簡陋隱蔽的辦公室里,兩位面對(duì)面而坐的辦事員告訴我鐘老板常年人在深圳,她們不認(rèn)識(shí)麥某與莫煥晶,在媒體報(bào)道中,鐘老板承認(rèn)見過莫煥晶一次,而杭州的雇主并不是從她這里介紹的。事實(shí)上,這家公司在去年11月從麥某手中轉(zhuǎn)讓于她。這是一家流動(dòng)性非常高的公司,不管是經(jīng)營權(quán)還是平臺(tái)上的阿姨,在兩個(gè)幾乎是放滿上下鋪鋼絲床的房間里,一位躺在床上熏著艾灸的中年婦女告訴我,她還沒有接到下家,于是這里更像個(gè)驛站,10塊錢住一晚。

“這家公司一天到晚在換老板,轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的,去年還是一個(gè)湖北女人,今年就換做廣東人了。”在大樓下,來“求職”的安徽女人陳燕這樣告訴我,從她無奈和鄙夷的口吻里,我聽出這家公司并非如鐘老板所說的和阿姨有雇傭關(guān)系。像陳燕這樣的流動(dòng)性求職者占了大多數(shù),她們在與主人家合同期滿后有一段空窗期,游走在各種平臺(tái)間攬活,哪家中介能促成下一單活,服務(wù)費(fèi)就給誰賺。鐘老板這家的服務(wù)費(fèi)高達(dá)20%,原因在于租住的大樓物業(yè)偏貴。“這一行越來越不好做”,陳燕說。

在這家中介公司的求職經(jīng)歷是這樣的,每個(gè)前來求職的阿姨,進(jìn)來一說明自己的情況和需求,那兩臺(tái)電腦就會(huì)在各家政QQ群里刷單求匹配,對(duì)接客戶成功后,兩家中介公司按功勞分成,這幾乎是目前家政市場通行的做法。而在阿姨和雇主的合同上,中介公司只擔(dān)任見證人角色而敲章,兩邊都收服務(wù)費(fèi)的中介公司在其中唯一的作用是幫助雙方在一年內(nèi)找到滿意的甲方、乙方為止。

家政圈就有了約定俗成的亞文化,阿姨跳單和雇主自行締約,形成信任關(guān)系后再互相介紹,一條游離在監(jiān)管之外的地下雇傭鏈就此盤根錯(cuò)節(jié)。一位中介老板在津津樂道杭州大火后告訴我:“沒法核查阿姨的來歷,只有雇主自己觀察,比如一個(gè)廣東的單身女人為什么要在杭州做保姆?你要自己有生分心。”在他的說法里,安徽、河南是中國家政業(yè)的源頭,而好經(jīng)商的浙江或廣東人從事家政就有幾分特殊。

永遠(yuǎn)的未接來電

“保姆縱火是不錯(cuò),但物業(yè)和消防為什么將近3小時(shí)后才把人救下來,誰是幫兇?”這幾天,林家人激憤之處往往這么對(duì)我說。當(dāng)天晚上他們回到藍(lán)色錢江后,就陷入一種悲痛與焦灼、絕望交織的追責(zé)狀態(tài),由于綠城物業(yè)至今沒有負(fù)責(zé)人出面調(diào)解,而使矛盾焦點(diǎn)迅速從一樁簡單的縱火刑事案,轉(zhuǎn)移到向開發(fā)商和物業(yè)討要說法,緊張的對(duì)峙在這座園區(qū)般四面闔起的小區(qū)里,如同黃梅天的低氣壓越積越重。

業(yè)主間流傳著一個(gè)說法,那天4點(diǎn)50分左右有一戶低樓層的住戶聽見過幾聲孩子的喊叫“著火了,著火了”,半分鐘后消失。由于是凌晨而使人沒有在意,繼續(xù)睡去。但5點(diǎn)30分前后,碎玻璃噼里啪啦高空墜落的聲響逐漸把單元里的住戶吵醒。雖然綠城一再強(qiáng)調(diào)現(xiàn)場的消防廣播是有通知,但業(yè)主揪住不放的是消防警報(bào)并沒有響,他們認(rèn)為樓道里的煙感裝置一旦觸發(fā)報(bào)警,第一時(shí)間聯(lián)動(dòng)的應(yīng)該就是震耳的警鈴。

5點(diǎn)30分,同單元四樓的趙誠被玻璃聲砸醒,他所在的主臥與陽臺(tái)同樣朝南,伸出頭俯瞰,四五輛消防車停在底樓樹叢間,晨曦中的錢塘江邊之江路上插著幾個(gè)人,微緲如同蠟燭,塔吊式的消防云梯在空中搖擺,卻遲遲靠不上樓墻。趙誠穿著睡衣竄到樓下,才看見熊熊的火舌填滿了1802室的南陽臺(tái),煙氣筆直沖向天際。他認(rèn)識(shí)林家,他的第一反應(yīng)就是沖上18樓。

那時(shí),他趁著混亂跟著保安和消防從隔壁單元進(jìn)樓救援,讓他耿耿于懷的是在危急時(shí)刻,高檔物業(yè)的嚴(yán)防把控也可能是阻礙。每道門禁都必須保安來刷卡開啟,哪怕同樓層、不同單元的業(yè)主都無法互相借卡。他跟著消防來到2單元1801的南陽臺(tái),只見消防從門外的消防栓接了水袋,從陽臺(tái)橫切著澆水,“水的力量真的不大”。其次在樹壇里,是一根圓鼓鼓的水管從消防車的自帶泵上伸進(jìn)了底樓大堂。他在濃煙中幫不上忙,卻在想如果樓內(nèi)有水接通,沒必要在馬路上取水呀?

不止一個(gè)業(yè)主在消防車邊上聽見消防員拿著對(duì)講機(jī)喊道“水壓不夠”,他們見到消防員在車上一籌莫展,云梯在空中擺來擺去,最終因當(dāng)中100米寬度的花壇而無法架靠過來。趙誠被濃煙嗆得下了樓,當(dāng)他6點(diǎn)13分在樓下碰見莫煥晶的時(shí)候,她正與公安說話,表情異常自然。“公安問她那他們還在不在,她說應(yīng)該不在了,既然把她叫醒,那也該撤走了”。趙在那一刻想問她為何不至少帶個(gè)孩子下來,只是沒好意思問。

這時(shí),隔壁單元24樓的徐冠華在樓下發(fā)現(xiàn)了一個(gè)5點(diǎn)08分的未接來電,那就是朱小貞打來的,事后他知道,朱小貞5點(diǎn)12分還撥過另一位鄰居的電話,只有當(dāng)有人5點(diǎn)30分打過去時(shí)已無人接聽。這通未接來電讓徐冠華懊悔不已,他在微信上寫道:“5點(diǎn)30分后,我們不止3個(gè)鄰居一次次跟消防說里面有一大三小,但是消防隊(duì)就是反饋說里面沒人……”當(dāng)趙誠在隔壁的陽臺(tái)上觀摩救火時(shí),同樣沒有想到,那一大三小正躲在遠(yuǎn)離烈火的某處,濃煙正把他們推向死亡邊緣。

后來,人們從消防隊(duì)打聽來無法架設(shè)登高云梯的原因,是小區(qū)周邊的地基太軟,導(dǎo)致找不到支撐點(diǎn)。這時(shí)業(yè)主才意識(shí)到100多米高的云梯無法伸到18樓的根本原因,這一最直接的路徑走不通后,樓里伸水管的做法當(dāng)然就顯得拖沓。趙純陽在熟悉的消防朋友中也聽來一種未被證實(shí)的說法,當(dāng)時(shí)由于樓內(nèi)消防栓水壓不夠,消防員去到消防總控室檢查,發(fā)現(xiàn)原本該是自動(dòng)擋的增壓泵被放在了手動(dòng)擋……各種版本的傳聞至今未消,一位接近杭州消防的本地媒體人告訴本刊記者,樓上消防員曾在對(duì)講機(jī)里要求物業(yè)打開增壓泵,“但物業(yè)說要領(lǐng)導(dǎo)簽字才能進(jìn)總控室,消防員都發(fā)火了……”

備受非議的救援

6月29日,小區(qū)一公里外的杭州消防指揮中心的門崗?fù)だ铮晃磺皝斫討?yīng)的工作人員告訴我,當(dāng)天的消防數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)到上城區(qū)公安局,一切以公安調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)。事實(shí)上,消防在事后也承受到來自公眾對(duì)救援不力的指責(zé)。《錢江晚報(bào)》在事后第三天發(fā)了一篇專訪滅火過程的文章,“當(dāng)時(shí)主入戶門溫度高達(dá)六七百攝氏度,當(dāng)即判斷主入門背面距離起火點(diǎn)非常近。這時(shí)如果強(qiáng)行破拆主入戶門,大火必將噴涌而出……所以,只能通過保姆門這唯一的途徑,與此同時(shí),對(duì)主入戶門立即用水槍強(qiáng)行降溫”。在不了解起火點(diǎn)的情況下貿(mào)然破門,空氣瞬間流通中的回火和助燃也是滅火中的大忌。

“他們5點(diǎn)16分到樓下,可能到破入保姆門還要疊加個(gè)20分鐘,總之他們似乎是碰到了些阻撓,比如上樓時(shí)要經(jīng)層層門禁、物業(yè)不肯開增壓泵、保安還在消防通道里帶錯(cuò)一次路,而且地面消防隊(duì)始終沒有拿到戶型圖。”該報(bào)道一位記者這樣說。戶型圖似乎是救援中最為關(guān)鍵的一道依據(jù),在濃煙遮蔽視線,即使戴著頭燈能見度僅1米的情況下,消防員沖著南面的熊熊火光處匍匐而進(jìn),而全然忽略了在并沒有過火但被黑煙封鎖的朝北房間里關(guān)著4個(gè)人。

“消防員所謂的沒人可能是他們在對(duì)講機(jī)里通報(bào)所到之處沒有人,其實(shí)初到時(shí)屋內(nèi)已經(jīng)被燒得不成格局,他們關(guān)注的是南部過火區(qū),被家屬聽成屋里沒人。”這位記者從采訪中得知,最先上樓的是三組共9人,“對(duì)他們來說,這樣的民宅三組人是足夠的了”。之后,屋內(nèi)消防力量增至30人,只是他們都沒能將每一扇門打破。

6月28日,莫煥晶被依法提請批捕的消息傳來,綠城服務(wù)集團(tuán)繼6天后首度打破沉默,發(fā)表了一則致哀信,稍詳?shù)仃U明了當(dāng)時(shí)物業(yè)的反應(yīng)。凌晨5點(diǎn),24小時(shí)消控室內(nèi)接到樓道的煙感器報(bào)警,7分鐘后,消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)同時(shí)啟動(dòng),“值班保安坐電梯到18樓時(shí),電梯門一開,感覺濃煙過大,又回到一樓,然后走消防樓梯到16樓,及時(shí)鋪設(shè)消防水帶滅火”。其次,消防栓出水正常,翌日檢查時(shí)“進(jìn)行現(xiàn)場水壓測試,結(jié)果水壓正常”。

這一說法卻更是挑動(dòng)連日來業(yè)主激憤的神經(jīng),質(zhì)疑聲諸如為何不是從18樓直接電梯到16樓,還要下到一樓走消防樓梯?有人說其實(shí)保安根本不會(huì)用消防栓,有人說出水并不代表水壓正常,翌日水壓正常并不代表當(dāng)天……當(dāng)不信任的空氣擴(kuò)散蔓延到第6天,開發(fā)商遲到的解釋在業(yè)主眼里怎么都蒼白無力。綠城在信中還解釋了一緘三口的顧慮:“我們有過回應(yīng)的沖動(dòng),但考慮到案件的調(diào)查、偵查尚在法律程序中,所以不便為自己有無責(zé)任問題做太多表態(tài)。”

這起乍看是刑事案件的事故已交織著一種社會(huì)角力、撲朔迷離的各種線索和頭緒籠罩其上,居民因其巨大的社會(huì)能量而使此事逐漸演變成一場業(yè)主維權(quán)。恐慌過后的第3天,一群業(yè)主三四十個(gè)人開了個(gè)小會(huì),激憤地向物業(yè)列出一紙問題。比如,物業(yè)一系列反應(yīng)的具體時(shí)間以及應(yīng)急預(yù)案;小區(qū)夜間的保安巡邏制度;24小時(shí)消控室在哪兒;物業(yè)人員有無消防演練……火災(zāi)驚醒了一連串的質(zhì)疑,他們突然發(fā)現(xiàn)原來自己的單元樓下門廳里是沒有值班保安的……

“你說的及時(shí)是怎么及時(shí)的?你說18樓煙大,要從16樓接消防栓,那之后為什么消防隊(duì)是從底樓接了水管一層層鋪到18樓的?如果水壓是正常的,為什么不再往15樓接?”瑩瑩顯然已是討要說法群的主力,她告訴我,每晚想起那三個(gè)孩子的臉就動(dòng)容地流淚,小區(qū)里的全職太太很多夜不能寐,兩三小時(shí)驚醒一次,她們白天就坐在物業(yè)大堂的沙發(fā)上聚攏談事,她們認(rèn)為,以上的疑問并非要等公安出結(jié)果,是綠城物業(yè)理應(yīng)回答的。“一場大火告訴我,每個(gè)月1800塊的物業(yè)費(fèi),原來你的保安跟我是一樣的。”瑩瑩充滿怨氣。

尷尬的物業(yè)

“增壓泵應(yīng)該是消防來了以后才去開的,保安怎么會(huì)開增壓泵?”上周末,綠城中國首席品牌官劉仲暉在電話里這樣回應(yīng)本刊記者。對(duì)于最為敏感的水壓和取水問題,她表示:“有一個(gè)細(xì)節(jié)是,6點(diǎn)多到的1樓接水,但火勢控制是在5點(diǎn)多。因?yàn)橐粯窃谟盟赡芫用窬陀X得樓上沒水,但其實(shí)樓上在用水,而且把火情控制了。”

事實(shí)上,剛在5月13日,藍(lán)色錢江的物業(yè)在此搞了一次消防演練,有些業(yè)主也是看見的,保安不僅有參與消防訓(xùn)練,還有應(yīng)急預(yù)案方面的培訓(xùn)。小區(qū)之外3公里處便是杭州國際會(huì)議中心,所以這一帶是G20重點(diǎn)會(huì)議路段,消防安全檢查相當(dāng)嚴(yán)格。1月,小區(qū)剛做過一次消防維保,由第三方維保公司擔(dān)任。“保安先直接上18樓,沒想到煙這么大,按照培訓(xùn)流程,是先去一樓拿工具,再和同伴一起上樓……險(xiǎn)情很重的時(shí)候,要考慮自己的安全,不能一個(gè)人沖。”劉仲暉說。

但是在業(yè)主心里,稍一耽擱都讓他們不能理解,不管是救人還是逃生——盡管物業(yè)認(rèn)為,即使煙感器傳感到消控室的聯(lián)動(dòng)報(bào)警控制器,保安也得先確認(rèn),否則立即啟動(dòng)消防廣播,萬一是誤報(bào),會(huì)引起業(yè)主投訴。火災(zāi)報(bào)警控制器的記錄顯示:5點(diǎn)07分,控制器發(fā)出聯(lián)動(dòng)啟動(dòng)請求;5點(diǎn)08分,收到各聯(lián)動(dòng)設(shè)備的反饋信息。聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)啟動(dòng)后,17、18、19層的非消防設(shè)施電源被切斷,通風(fēng)增壓設(shè)施自動(dòng)打開,安裝在入戶走廊頂部的消防廣播開始用中英文雙語進(jìn)行廣播。

但是,分貝遠(yuǎn)高于消防廣播的警鈴卻沒有響,理論上,警鈴與煙感器是一組聯(lián)動(dòng)裝置,在天花板上應(yīng)相隔不遠(yuǎn)。藍(lán)色錢江的煙感器和噴淋系統(tǒng)裝在每戶電梯出口的樓道上空,室內(nèi)并沒有,這種排布是符合2015年前老版《高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的。對(duì)于19層以上,總高不超過100米的高層住宅,僅在“走道、門廳、可燃物品庫房、空調(diào)機(jī)房、配電室、自備發(fā)電機(jī)房”設(shè)置火災(zāi)探測器,不包括住宅部分。只是在2015年5月后,規(guī)定改為“公共部位應(yīng)設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng),套內(nèi)宜設(shè)置火災(zāi)探測器”。值得注意的是,并不屬強(qiáng)制范疇。

“你有沒有測試過,那么厚實(shí)那么密閉的大門,這個(gè)煙要多少時(shí)間才漏到走廊?如果不是為了第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)火,裝在走廊里有什么用?”鄭蘭這么說,她是住在隔壁單元19樓的業(yè)主,她的主臥與林家的客廳有接壤。5點(diǎn)26分,她被煙嗆醒,迷糊中過了一陣,問到丈夫是不是點(diǎn)了蚊香,“我老公說家里沒有蚊香啊”。當(dāng)她走向廚房,聽見門外一陣叮鈴咚隆的鐵器碰撞聲,開門一看是消防員在擺弄消防栓,濃煙闖進(jìn)屋來。她立即關(guān)門,通過可視電話問物業(yè)是出了什么事。

“他就說是1802起火了,但他沒有叫我立即撤離。”鄭蘭至今對(duì)此耿耿于懷,直到她發(fā)現(xiàn)380平方米的家里幾乎所有家具被熏上一層半透明的黑色焦質(zhì),意識(shí)到自家也受害不輕。“一家三口從消防樓梯跑下來。半路上一個(gè)保安問我,還有人嗎?我下意識(shí)地說,我們家就三口,這個(gè)時(shí)候我只能保證我們家。”

雖然物業(yè)在當(dāng)天就公開表示保安曾依次敲門,但未被敲到的業(yè)主無法接受,鄭蘭詫異的是,“消防隊(duì)就在我門口取水都沒有來敲我的門”。像她這樣家中需徹底清洗的業(yè)主最近住在小區(qū)隔壁的五星級(jí)業(yè)主酒店,“除了在沒有身份證的情況下讓我登記入住,別的安慰一句都沒有”。某天中午,她去物業(yè)大堂質(zhì)問,摔了個(gè)花瓶,后來每天開始有盒飯送到酒店。

這套房子對(duì)她來說只是每個(gè)月來度幾天假,出身金華鄉(xiāng)下的她在全國開了4家水泥廠,買到這里是因?yàn)榘察o,再則國外留學(xué)的女兒可以寒暑假在杭州落個(gè)腳。她跟別的業(yè)主基本無來往,“但那三個(gè)孩子實(shí)在是可愛,我喜歡穿拖地長裙,他們在樓下看見我,總是說阿姨漂亮、漂亮阿姨,所以我記住了他們”。說到這里,她眼角泛起淚光。

那天在樓下的之江路上,不乏裹著浴巾光著腳的人,鄭蘭也同樣睡衣睡褲,兩手空空。她死死地盯著那筆直上躥的火舌會(huì)否旁逸到自家,她丈夫想沖上去拿一個(gè)公文包,里面是重要過家當(dāng)?shù)墓举Y料。“我拖住他,我說燒了就燒了,我們不要了。現(xiàn)在我想,如果燒掉我們家能換來他們的命,我心甘情愿。”

難撤的靈堂

“消防隊(duì)里多數(shù)年輕隊(duì)員都是兩年的現(xiàn)役兵,培訓(xùn)就要半年,再實(shí)戰(zhàn)一年半。本來接觸高層建筑火災(zāi)的經(jīng)驗(yàn)就少,再獨(dú)立作戰(zhàn)能力不強(qiáng),除非踹門前能先斷定不正對(duì)著火源,否則回火立馬轟燃。”中國消防協(xié)會(huì)理事、原上海消防研究所信息研究室主任范強(qiáng)強(qiáng)告訴本刊記者。據(jù)他的說法,在住宅樓有非強(qiáng)制性消防設(shè)計(jì)規(guī)范的前提下,業(yè)主應(yīng)自行提高警覺,比如購買家庭裝獨(dú)立式火災(zāi)探測報(bào)警器,“這在美國的普及率已經(jīng)96%”。

范強(qiáng)強(qiáng)介紹,目前有種超前但并非強(qiáng)制的做法,區(qū)域消防局對(duì)重點(diǎn)消防單位實(shí)行遠(yuǎn)程監(jiān)控,將物業(yè)的消控?cái)?shù)據(jù)通過物聯(lián)網(wǎng)連到總隊(duì),如此可以憑借二維碼掃描掌握每一道維保信息,“包括水箱有沒有水,增壓泵是否正常開啟,但多數(shù)大樓是不愿意花錢維保了還要接受你監(jiān)督”。

一位在杭州富陽區(qū)運(yùn)作一家養(yǎng)老院的業(yè)主這樣告訴本刊,在杭州建筑圈內(nèi),他們有一個(gè)眾所周知的秘密,“消防設(shè)計(jì)、施工和大樓驗(yàn)收前檢測是一家公司全包的,你只用給個(gè)打包價(jià),所以你看自家監(jiān)督自家”。她認(rèn)為這個(gè)市場相當(dāng)混亂,各種擁有資質(zhì)的檢測公司層出不窮,都似乎與消防行政部門有沾親帶故的關(guān)系。對(duì)這位業(yè)主來說,消防局每月有例行檢查,但她認(rèn)為那也是走過場,有業(yè)主難免在日常維護(hù)中為了美觀或者節(jié)省,或藏起滅火器,或者是關(guān)了弱電控制。

“消防設(shè)計(jì)是沒有問題的,否則你的樓是不會(huì)通過驗(yàn)收的。但在物業(yè)維護(hù)的工作中,說到底就是錢,你的消防設(shè)施也許都是好的,但在那一刻是否是有效地聯(lián)動(dòng),那是一個(gè)系統(tǒng)性的運(yùn)作。”這位業(yè)主在挑選物業(yè)公司時(shí)也頗費(fèi)腦筋,有些物業(yè)公司并不自帶保安,保安公司派來的保安又三日兩頭地?fù)Q,“你讓他們怎么接受系統(tǒng)性的消防訓(xùn)練?”

從之江路上看燒毀的1802室南陽臺(tái),如今已經(jīng)整個(gè)被綠色圍擋罩上。這是一個(gè)名副其實(shí)的富豪社區(qū),8幢25層高的玻璃幕墻住宅大樓拔地而起,灰藍(lán)色的里外雙層玻璃,每個(gè)樓乍看密而不透,讓人無法想象里面動(dòng)輒360、380平方米的豪奢的洞天。事后,業(yè)主在議論,這座罕見地?fù)碛行嘛L(fēng)系統(tǒng)的住宅樓,卻都是平移式的推窗,手一伸一兩個(gè)拳頭的寬度,這點(diǎn)讓他們也突然不滿,認(rèn)為在煙熏時(shí)相當(dāng)不利于透氣。

頭七當(dāng)天,小區(qū)里的花圈被移走,清理出的小徑被雨水沖刷得晶瑩透亮,物業(yè)告訴林家,一些業(yè)主的孩子上下學(xué)走過花圈會(huì)被嚇著,也已經(jīng)有人在問靈堂要搭到何時(shí)。林家撤了花圈,但實(shí)在無法回答靈堂的問題,對(duì)他們來說,公安的結(jié)論還沒有正式公布,人還沒有火化,下一步如何走每天都折磨著他們。林生斌時(shí)而紅著眼眶,呆呆望著吊唁者,若試圖與他交流,他遲遲說不出話。

雙方老家前來的一波波的宗親穿著統(tǒng)一的黑色工作T恤,在小區(qū)里極易辨認(rèn),他們不斷來到物業(yè)大堂交涉。一位和朱家一起做服裝的慶元老鄉(xiāng)這樣告訴我,他們正在準(zhǔn)備一份紙質(zhì)材料,把所有關(guān)于救援時(shí)間、消防栓水壓、警鈴的疑問都呈給綠城總部,他甚至要調(diào)取監(jiān)控室視頻。“我們又不缺錢,我們只要一個(gè)真相。”焦急的親屬顯然等不了官方的結(jié)論。

林生斌和朱小貞的和睦在小區(qū)里廣為流傳。“小林總是說,我老婆脾氣怎么怎么好,我老婆很文藝范的,我老婆喜歡書法和古箏的,我老婆家里百合花擺起來的……”坐在物業(yè)大堂的沙發(fā)上,瑩瑩對(duì)每個(gè)陌生人解釋著朱小貞的賢淑。夫妻倆近乎到浪漫的和諧讓她也艷羨,今年3月朱小貞過生日,林生斌當(dāng)天才放出個(gè)驚喜,送她一輛特斯拉。“那天晚上小林來我家和我老公喝酒,他說剛剛陪老婆西湖邊走了一圈,他老婆回家說:老公你過來,我給你彈一首我剛剛學(xué)會(huì)的《笑傲江湖》。她老公說:我本來不要聽的哦,今天你生日才聽……”

徐冠華記得,這三個(gè)孩子總是一大早就被林生斌帶下來健身,老大頗有運(yùn)動(dòng)天賦,小大人般地照管著弟弟妹妹,妹妹害羞靦腆,而最小的那個(gè)活潑可愛,屁顛兒著跟在他們后面玩。6月25日上午,一群哇哈哈雙語學(xué)校的師生前來吊唁,三個(gè)孩子都在那里就讀。一個(gè)四年級(jí)的男孩和老大林檉一做過半年同學(xué),后來林轉(zhuǎn)到了學(xué)校的外籍班,他們在一個(gè)校隊(duì)踢球,林是前鋒。“我們對(duì)他印象很好,他很有團(tuán)隊(duì)精神的,又有毅力。”這個(gè)男孩老到地說。

如果林檉一沒有被火災(zāi)淹沒,他們應(yīng)該都會(huì)出現(xiàn)在6月24日的一場對(duì)實(shí)驗(yàn)小學(xué)的友誼賽中,后來,為了祭奠這位友善的小伙伴,兩校取消了比賽。在他的印象里,林檉一獨(dú)立而開朗,每天騎著自行車上下學(xué),所以他只見過他家保姆一次。“我那時(shí)看見她,我就覺得她一副吊兒郎當(dāng)?shù)臉幼印!边@個(gè)男孩站在滿地的白燭邊不經(jīng)意地說道,直到班主任老師集合隊(duì)伍,一起離開大堂。

(文中陳燕、瑩瑩、趙誠、鄭蘭為化名;實(shí)習(xí)生劉暢對(duì)本文亦有貢獻(xiàn))