無羈的快樂,缺位的道德

萬蕙+唐雪瓊

[摘 要]文章以傣族潑水節的網絡游記文字為分析對象,從巴赫金“狂歡”理論出發,利用內容分析方法,研究游客在傣族新年潑水節活動中的旅游體驗特征。研究發現,傣族潑水節作為一種鼓勵全民參與的節慶活動,傳統被蔑視,等級被抹平,身份被消解。游客將日常生活中的嚴格規范拋諸腦后,享受當下,縱情歡樂,可以認為傣族潑水節在一定程度符合巴赫金對狂歡文化的概括。然而,游客在傣族潑水節上的狂歡體驗還有巴赫金理論中未提及的兩個獨特表現,即狂歡體驗的戰爭化和狂歡中的性騷擾。潑水節中類似于“戰爭”的體驗成功地調動游客的激情,使之成為一種集體癲狂性的力量。并且,女游客更容易成為“戰爭”攻擊的對象,這種攻擊包含在性意味的體驗中,并發展出比日常更為顯著的形態。文章認為,傣族潑水狂歡體驗區別于巴赫金理論的原因在于游客狂歡感受的去魅性與潑水節的商業化取向。

[關鍵詞]游客體驗;狂歡;巴赫金;內容分析;傣族潑水節

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2017)07-0099-09

Doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2017.07.015

引言

自20世紀80年代西雙版納被規劃為民族旅游勝地以來,“潑水節”不再僅留存于文化想象和文學描繪中,而成為主流社會親臨體驗少數民族文化的典型性形式。特別在20世紀90年代以后,當地政府和旅游企業通力合作,將潑水節冠以“東方狂歡節”的美譽以擴大其異域文化的獨特吸引力。每年公歷4月13日至15日,各地游客聚集在瀾滄江畔、潑水廣場,以及景洪市的大街小巷,和本地人一起體驗“真實”的潑水節。熙攘的人群、炙熱的天氣、劈波斬浪的龍舟賽、劈頭蓋腦地打水仗,它們生動地詮釋了“東方狂歡節”的狂歡特質。美國學者Kirshenblatt-Gimblett將節日視為“濃縮的文化物象”,而集氣氛、活力、情感、想象性與戲劇性于一身的節慶活動往往成為民間文化的焦點和高潮[1]。因此,親自參與、體驗少數民族節慶活動,對于探尋異質文化經歷的游客來說,有著很大的吸引力[2]。

有關傣族潑水節旅游的文獻中,民俗節慶傳統意義的轉變和固有功能的異化是研究者關注的話題。在當地政府和旅游企業策劃、組織、經營的傣族潑水節中,傣歷新年節的文化特質和精神內涵,如神圣的水文化、“予”與“報”的宗教觀念、佛像沐浴等宗教典禮[3],被潑水節的商業盈利導向和游客的狂歡行為所淡化甚至消解[4]。另有學者從“傳統再發明”的視角出發,將傣族潑水節視為國家權力和民間傳統相互對立、融合的過程,它稀釋了“國家”“地方”“官方”“民間”的等級結構[5]。從“傳統再發明”的觀點出發,節慶旅游研究逾越了旅游文化商品化的簡單批判,從而轉為對節慶旅游中多層關系網絡的探究[2]。

不可否認的是,潑水節旅游活動的完成有賴于多樣化游客群體的主動參與,他們的參與使得官方組織的傳統節慶變成了眾聲喧嘩的盛會。然而,游客的發聲不僅出現在活動現場,還活躍在網絡空間中。如今,通過網絡分享旅游經歷已被眾多旅游者青睞。胡傳東等認為,網絡游記對于旅游體驗研究具有重要價值[6]。在傣族潑水節的旅游中,狂歡是游客體驗的核心,如同官方在旅游宣傳中對潑水節的定位——萬人潑水大狂歡。本文以傣族潑水節網絡游記的文字部分為分析對象,利用內容分析方法,研究游客的狂歡體驗特征。

1 文獻綜述

1.1 節慶體驗

旅游體驗是一種心理現象,它是個體以情感或情緒的方式表現出來的獨特經驗[7]。旅游體驗是日常生活體驗的延伸與變異[6],它與日常體驗之間差異是旅游學研究的基礎[8]。節慶是人類文明歷程中民族文化的再現和凝聚。它涉及宗教、勞動、交際、文娛等各個方面,包含了宗教儀式、風土人情、文化習俗、娛樂休閑等眾多內容[9]。隨著旅游業的發展,節慶旅游成為典型的文化體驗方式,深受游客們的喜愛。

有學者指出,節慶體驗是一種休閑體驗,即放松身心、暢享自由、快樂無憂、忘卻自我。這種體驗與Csikszentimihalyi的“暢爽”體驗相近,即游客深浸于節慶活動中,游刃有余地支配自身行為與周圍環境,從而意識不到時間與空間。亦有學者如Falassi和Getz將游客的節慶體驗解釋為“閾限”(liminal)體驗[8]。“閾限”一詞分別由Gennep和Turner提出,指的是兩類事物在替換過程中的一種臨界狀態;這種狀態有模糊性、開放性和暫時性的特點,包括教徒朝拜圣地、世俗的狂歡節等均具備閾限性[10]。在Ryan[11]、彭兆榮[12]、馬凌[8]、孫九霞[13]的旅游研究中,“閾限”指游客在異地環境中,通過角色顛覆、身份變更等異化行為,產生了偏離日常生活的獨特體驗。比如暴力是日常生活中理所不容的行為,但在體育節慶中,身體攻擊、群體斗毆這種體育暴力,似乎變得合乎情理而被部分游客坦然接受。更有甚者嗜好體育暴力,通過觀看、參與暴力達到一種忘我的閾限狀態,從而享受施虐和受虐的快感。

除了閾限體驗之外,許多學者發現節慶旅游可以使游客在社交中獲益。比如通過共同參與節慶活動,個人與親人、朋友更親睦、和諧地相處,增進了平素的情感[14]。此外,素不相識的游客在節慶活動中形成臨時的旅游共同體,這個“陌生”的共同體可以讓其中的成員卸下日常生活面具、忘記階層和身份差異,消除緊張感和壓抑感,從而得到悠然、本真的旅游體驗。如Gabbert在美國愛達荷州馬可鎮的冬季狂歡節中發現,游客身份在節慶活動中得到不同程度的重塑[15]。

在對傣族潑水節的旅游體驗中,馬凌列出了游客體驗感知價值的多個維度,它們包括文化認知、享樂、社交、服務、經濟便利、情境和功能這7個方面[16]。馬凌在她另外一篇傣族潑水節的研究中發現,潑水節游客體驗的核心是閾限性,即游客在潑水行為中得到一種短暫的、逾越時空的閾限體驗;其具體表現為集體性的瘋狂、顛倒日常的行為模式,游客角色改變帶來的自由、平等與本真[8]。孫九霞等指出,不僅游客能在潑水活動中獲得閾限體驗,旅游從業者亦能從中獲益。旅游從業者的“類閾限”體現表現為:工作規范與紀律被淡化;沉浸于愉悅;與游客互動中的和諧交融[13]。

1.2 巴赫金的“狂歡”理論

按照法國學者涂爾干的說法,在節慶期間,人們處于與日常生活相反的迥異狀態,即人們在節慶期間會有大量超乎尋常的行為,如大聲叫嚷、劇烈的肢體動作等,以忘卻日常煩惱。涂爾干認為,大量節慶實例證明,民眾在節慶期間通常會表現得狂放不羈,任意跨越許可和禁忌之間的界線[17]。巴赫金是20世紀前蘇聯著名的文藝理論家和結構主義符號學家,他解讀了文藝復興時期法國代表作家拉伯雷的長篇小說《巨人傳》,并提出著名的“狂歡”理論,其理論運用于多門學科中。早在古羅馬的農神節中,民間狂歡就普遍存在。狂歡節在中世紀得到發展,并興盛于當代的大眾文化中。巴赫金將歷史悠久的狂歡現象理論化,并視之為解構權力、解放人性,創建自由、民主烏托邦的文化策略[18]。

巴赫金回顧了西方的狂歡式生活史,他認為無論是古羅馬的農神節,還是中世紀的愚人節、謝肉節、復活節都充斥著狂歡的本質。狂歡節是“廣場式的自由自在的生活”,暫時消除了“普通的規矩和秩序”、官方的“法令和禁令”外,它與中世紀教會嚴酷的統治、固化的等級秩序分庭抗禮。巴赫金進一步將現實世界和節慶世界劃分為第一世界和第二世界。在第一世界里,統治階級在嚴格的社會等級秩序中擁有至高無上的權威;與之相對,普通民眾過著刻板且規律的日常生活,他們屈從于政治統治和教規教義。第二世界則是“顛倒的世界”,它模糊了年齡、身份、階層、資產、門閥、等級的邊界。在第二世界中,民眾縱情狂歡,否定神圣事物和第一世界的慣常邏輯,甚至將之曲解、揶揄與褻瀆。因此,第二世界是“成為民眾暫時進入全民共享、自由、平等和富足的烏托邦王國的第二種生活形式”,“是暫時通向烏托邦世界之路”[19]。

狂歡節的參與者為“人民整體”,這個整體以非官方的形式自覺自愿地組織起來。巴赫金認為,狂歡節“沒有舞臺,沒有腳燈,沒有演員,沒有觀眾”;“它展示了個體存在的另一種自由形式”,“人仿佛為了新型的、純粹的人類關系而再生”。在“新型而純粹”的人際關系基礎上,巴赫金歸納出狂歡式體驗的4個特點:(1)“隨便而又親昵的接觸”,即人們相互間的任何距離、等級都不再存在。(2)“插科打諢”,即人的行為、語言脫離日常慣例,如喜劇式的打賭和指天發誓、打嘴仗、粗言穢語、順口溜等,充滿名不副實與荒謬離奇的效果;然而正是這類言語表達出狂歡感受和對正統世界的反抗。(3)“俯就”,西方狂歡節有一個獨特的儀式——國王脫冕和小丑的加冕,國王被摘下皇冠、小丑則戴上皇冠,國王與小丑身份調換。此時圣潔與粗俗、崇高與卑下、偉大與渺小、智慧與愚昧本末倒置,相互混淆,其核心為交替與變更的精神。(4)“粗鄙”,即“狂歡式的冒瀆不敬”“對神圣箴言的模仿諷刺”[20]。

另外,狂歡活動在“狂歡廣場”舉行。“狂歡廣場”既是具體的場地,如廣場、公園、街道,也是全民、大眾的象征,它代表著人的自由狀態,以及與他人形成共鳴的空間[18]。

張驍鳴等學者認為,巴赫金的狂歡理論雖然較為強調狂歡節顛覆、破壞的特點,但是他關于“狂歡節可以在特定場所內暫時地建立一個非現實世界”的論斷是合理的。因此,狂歡理論可以分析中國類似的節慶活動,比如漢族的傳統廟會、涼山彝族的火把節、傣族的潑水節等[21]。

本文在已有的研究基礎上,利用內容分析的方法,從網絡博客入手,研究游客參與潑水節的體驗特征。之所以選網絡文本而棄訪談文本,主要考慮在網絡虛擬空間中,游客可以暢所欲言,更容易表達出較為真實想法,而在訪談過程中,游客的敘述難免有所顧慮和隱瞞。在網絡話語空間中,游客的多元性以及游客間的互動所呈現的話語特征,直接參與和界定了狂歡體驗的表述。本文試圖利用巴赫金的狂歡理論,展現出游客狂歡體驗的具體過程和形式,并在文章的最后從大眾文化、旅游體驗商品化的角度探討游客的潑水體驗與巴赫金狂歡體驗之間的異同。

2 資料來源與研究方法

在新浪博客、網易博客、天涯論壇、螞蜂窩、磨房網等網絡平臺,以“傣族潑水節”“狂歡”“傣族新年活動”“云南景洪”為主題詞搜索近5年來的網絡游記。篩選游記的原則為:首先,在內容上僅選用傣族新年的潑水節活動,剔除人為再造的“潑水節”,如西雙版納傣族園景區的“潑水節”。其次,樣本游記的信息完整、準確,旅游活動的描述全面、細致,情感表達可信度高。再次,刪除具有廣告和網絡推手杜撰的游記,以及有明顯復制抄襲痕跡的游記[6]。檢索的起始日期為2011年1月1日,截止日期為2016年6月1日。經過篩選,確定72篇游記作為研究樣本,總字數45 274。

筆者對篩選出72篇游記的文本內容進行整理,剔除與研究對象無關的字句、表情符號、英文縮寫、數字等內容。根據內容分析的基本程序,確立內容分析框架,并根據分析框架對文本內容進行編碼,計算出各個類別出現的次數。然后,采用ROST CM6對文本內容進行詞頻分析,以獲得高頻詞和詞頻數據。在確定分析框架后,筆者請3名掌握內容分析方法的編碼者分別進行編碼;對于編碼不一致的情況,筆者與編碼者通過相互討論以達成統一。

3 研究結果

3.1 研究數據分析

傣族潑水節在原生地舉行,以奇觀異俗的形式滿足游客的好奇心理;游客主動參與其中,享受與人互動的快意[9]。因此,傣族潑水節的旅游活動屬于參與式旅游。所謂參與式旅游指當旅游資源作為吸引物和承載物時,旅游者不再是被動地觀看,而是親身地投入;旅游者不只觀賞旅游資源,還直接進入旅游活動中,成為其中的一員,滿足自己的身心需求[16]。因此,在旅游行為方面,參與式旅游不僅包含游客用眼去“看”,還有軀體的整體運動、身體局部細微動作等全部外部舉動。王寧認為,旅游體驗并非完全由旅游吸引物所決定,它的關鍵因素是個體基于相關行為活動的主觀感知;即個體的行為和主觀感知是旅游體驗的重要核心[22]。在傣族潑水節中,由于游客們的“身體力行”,其旅游行為成為了旅游體驗的來源和焦點。本文在對72篇網絡游記的內容分析基礎上,將旅游行為進行編碼,并歸納為4個類目,即縱情歡樂行為、怪誕行為、攻擊(被攻擊)行為、打破禁忌行為。其中,縱情歡樂行為指純粹的快樂行為,表現為游客發自內心的笑;怪誕行為指古怪、不正常的行為;攻擊(被攻擊)行為指游客間的潑水互動;打破禁忌行為包括顛覆性別刻板印象行為,如女性持水槍攻擊男性行為;挑戰權威行為,如向警察潑水行為。不同行為帶來了相對應的旅游體驗(表1)。其中,攻擊/被攻擊行為高達70.4%,其次為縱情歡樂行為,占到21.2%,再次為怪誕行為4.3%和打破禁忌行為4.1%。

巴赫金狂歡理論中的狂歡行為分為4個類別,即接觸行為、插科打諢行為、顛覆社會秩序行為和冒瀆不敬行為。接觸行為指人們之間不拘行跡、隨便而親昵的接觸;插科打諢行為指不流血的言語攻擊、如喜劇式的打賭和指天發誓、打嘴仗、順口溜等;顛覆社會秩序行為指國王的脫冕行為;冒瀆不敬行為指對神圣物的歪曲與褻瀆[20]。

通過分析可以看出,游客在潑水節中的行為和巴赫金描述的狂歡行為有相似之處。第一,潑水互動可以看作是游客間沒有特定對象、隨性的接觸行為。第二,游客在潑水節上不太顧及個人形象的各種笑,以及游客的奇裝異型可以算作一種不拘形跡的行為。第三,插科打諢中“不流血的攻擊”在潑水節打水仗中隨處可見。第四,在潑水節的網絡文本中充斥者各種俗語、網絡黑話和粗口。

然而,巴赫金認為狂歡行為的核心是對權威結構的解構和顛覆,它使得狂歡節達到解放人性的高度[18]。在傣族潑水節中也有類似的顛覆行為,但僅占到4.1%,其具體表現為向代表權威和秩序的警察潑水。如網友所言,“平時不敢,現在可以有仇報仇、有冤報冤”。然而,這種行為局限于個人恩怨和單純泄憤,它不考慮行為目的和意義,純粹由情緒支配、隨心所欲,并帶著感官刺激,如網友直呼“過癮”“好玩”,其很難構成對現有秩序的質疑和挑戰。除此之外,游客在傣族潑水節上的狂歡體驗還有巴赫金理論中鮮為提及的兩個獨特表現,即潑水行為、感受的戰爭化,以及狂歡中的性騷擾。下文將從這兩方面展開論述。

3.2 旅游體驗的“戰爭”隱喻

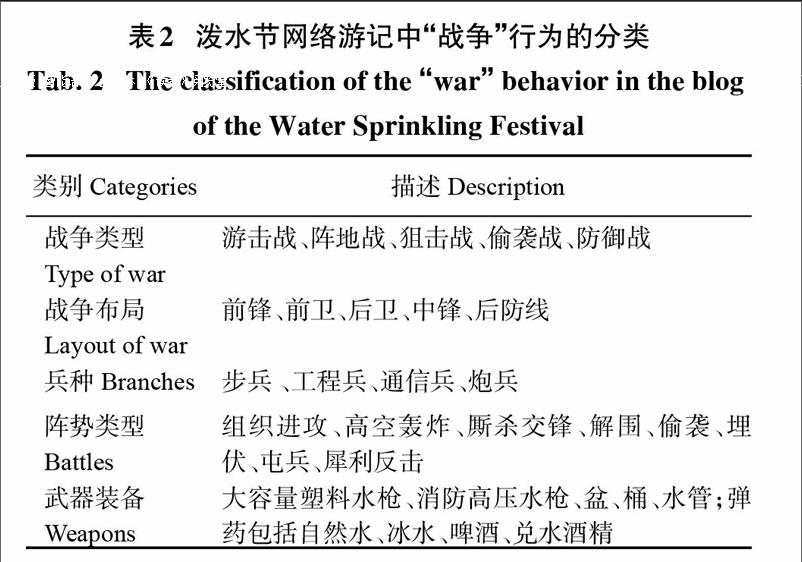

網絡游記的顯著特征是將潑水行為戰爭化,近80.2%的文章均體現這點。如在行文中出現“前鋒”“狙擊”“攻打”等戰爭術語和“滿大街成為潑水的戰場”“現時的潑水節已經不是小打小鬧,輕重武器齊備,十八般武藝全有,到處可以看到那種水彈”等語句。有32.1%文章通篇將潑水節行為比擬為戰爭行為。從這些文章中看出,除去游客的臨時起意和從眾行為外,游客的潑水行為更類似于布局縝密的戰役,如15篇游記均從備戰、指揮、進攻、防御、撤退等類似于戰役流程的敘事結構來詳細描寫潑水行為(表2)。

傣族潑水節的本意是“互祝吉祥、幸福、健康”[2],為何在網絡游記中卻成了短兵相接、相互廝殺的“戰爭”隱喻?隱喻被定義為人們以另一件事或經驗來理解這一件事或經驗,這個過程涉及從始源域(source domain)向目的域(target domain)的投射。認知語言學家Lakoff和Johnson認為隱喻在日常生活中無處不在,原因是人們在語言表達中習慣性地使用隱喻。此外,隱喻不僅是一種語言現象,也是人們認識世界的思維方式[23]。雖然潑水和戰爭是兩個不同范疇——一個是旅游休閑娛樂,另一個是武裝沖突;但潑水行為在戰爭的基礎上被建構、理解和表達。在此隱喻過程中,戰爭的特征從始源域,即戰爭域,投射到目的域,即娛樂域。

另外,人類社會的戰爭屬性是戰爭域普遍存在的前提條件。戰爭文化是人類文明史上的重要組成部分,即便是遠離硝煙的當代社會仍然具備戰爭屬性。一方面,縱觀人類文明史,戰爭是不可或缺的部分,它改變了人類社會的發展方向,且塑造了各民族的精神文化、意識形態、思考方式和語言形式。另一方面,由于領土爭端、資源爭奪、宗教分歧等原因,在全球小范圍內,真實的戰爭依然不時爆發,戰爭隱喻具備現實基礎[24]。因此,戰爭是人類認知世界的一種普遍性方式。賈玉娟認為,中國歷史上的無數次戰役、直接或間接的戰爭體驗,不僅為漢語積累了大量的戰爭詞匯,也塑造了中國人的思維方式,即將各種緊張的、對抗性的事務隱喻為軍事行動[25]。

對戰爭隱喻的潑水節活動的感知中,在詞頻與語義的分析基礎上,從80個高頻詞中篩選出能夠反映戰爭行為感知的36個形容詞,然后對這36個形容詞進行開放性編碼,并進行主軸編碼的相關關聯。結果顯示,36個詞匯可以歸納為3個集合,分別為:刺激、幸福、反感。其中,刺激指“新鮮”“好玩”“過癮”“爽”;幸福指“快樂”“開心”;反感指“厭惡”“可惡”。同時根據詞匯頻數統計,表示刺激類的詞匯數量最多,占69.5%;幸福類其次,占20.6%;反感類僅占9.9%。與對戰爭普遍的感知,如恐懼、痛苦相反,游客從類似戰爭的潑水行為中感到了狂熱的激情。那么,戰爭是如何成功地調動游客的激情,使之成為一種集體癲狂性的力量?弗洛伊德認為,人類有攻擊或毀滅的本能,它表現為破壞性、打擊性、挑釁性、侵犯性或紛爭、搏殺、戰爭等形式。在弗洛伊德看來,無法完全遏制人類的侵略性本能,但可以通過非戰爭的渠道將之發泄[26]。因此,人的毀滅本能以非戰爭的形式得到釋放。在傣族潑水狂歡中,日常生活的規范和禁令暫時取消,如同網友所言“這潑水節上,一切不可能皆有可能”。人的本能等非理性因素被合理激發,潑水行為使得“攻擊或毀滅”的本能得到了替代性滿足,從而產生了諸如“刺激”、“過癮”等快感。

3.3 狂歡中的性騷擾

在網絡文本中,潑水行為被比擬成戰爭,那么戰爭的對象是誰?巴赫金認為狂歡節是廣場式的平等與自由自在,人與人不拘形跡地交往[20]。從多篇網絡文本可以看出,潑水行為是游客自發行為,“攻擊”的對象大多為互不認識的游客或當地人。在這個短暫的“陌生人社會”中,由于彼此生疏,游客可以“無需顧忌、隨意接觸”地與陌生人潑水玩樂,從而形成“新型而純粹的人際關系”。

但是在性別選擇上,72.2%網絡文本認為是女性,特別是年輕女性更容易成為攻擊對象。本文將包含有攻擊女性行為的文本擇出,共有52篇,其包含3個主要類別:(1)友善的潑水行為,(2)一般性騷擾1,(3)嚴重性騷擾,所占比例分別為58.3%、24.2%和17.5%。35.8%的游客對這種行為感到反感,甚至憤怒,如“每當我看到美女被一群癡男猛攻的那一幕,都心如刀割,那幫人太禽獸了!我默默地站在一邊,仔細觀察著他們的獸行,對于這類人,一定要進行最猛烈的批判。”

在“陌生又親近”的節慶空間中,被潑水的女性的身體輪廓鮮明地顯現,甚至遭到男性游客粗魯、冒犯的對待。這種狂歡式的“粗鄙”和“冒瀆不敬”包含在性意味的行為中,并且發展出比日常更為赤裸的形態。在一個以性為恥的社會中,含有性意味的行為是對嚴肅話語有效的消解方式,無論嚴肅話語在現實生活中表現為具象的階級落差,抑或抽象的道德法律。在現實生活中受到桎梏的男性游客們選擇毫無顧慮地攻擊、騷擾女性來營造一種反政治正確的氛圍,如同有學者指出的,潑水節是宣泄日常生活煩惱和壓力的閾限體驗[8]。在這種語境下,節慶中的體驗可以接納不同于現實社會的價值觀與是非觀,即道德讓位于娛樂。由此推論,低道德要求的節慶世界很好地釋放了游客心中的非理性情緒、滿足了他們不被現實所容的欲望。大眾趣味獲得了文化豁免權,甚至因為基數的浩大而被看作是不證自明的真理。因此,性騷擾被歸類于“玩笑”或“小事”的范疇,類似性騷擾的行為成為了一種“再正常不過”的行為和“潑水節就該這么過”的宣言,如網友所言“我們在現實生活中被壓抑的欲望在潑水節中可以釋放,我們沒有惡意,你看大家玩得多么開心、多么自在”;“我在潑水節就是圖個樂子,別跟我講仁義道德”。更有甚者認為女性被人潑水騷擾是“她至高無上的榮譽”。

另外,由于人數多、場面雜,以及犯罪成本低、追責成本高,節慶旅游看似成為性騷擾的法外之地,定性性騷擾事件和民事處罰變得舉步維艱。其后果是被騷擾者不愿公開,公開后難以追責,且又承受不該有的壓力;而騷擾者卻安之若素。如同女性主義法學家Mckinnon所言,性騷擾行為是社會性別化的,它反映出性別權力結構的失衡[27]。不可否認的是,從網絡游記的描述來看,女性游客的確能在潑水狂歡中感到快樂。但是,當數量和體力均占優勢的男性游客把女性游客團團圍住,即使有女性反感這種不尊重她們意愿的行為,卻難以逃離這個游戲,如網友所言“別打著狂歡的幌子來伸出那‘咸豬手,不是每個女人喜歡被一大群男人來圍著淋濕了亂摸的”,“不要讓女游客如同羔羊一樣任人擺布”。另外,巴赫金強調,狂歡節沒有等級、沒有邊界、不受限制,全民都可以參與[19]。即使沒有一位女性游客因為她的性別身份而被潑水節拒之門外,但由于擔心被男性攻擊,或者出于對狂歡氣氛中異性群體的本能恐懼,部分女性游客選擇主動回避潑水狂歡。由此看出,潑水狂節張揚了被傳統文化定位的男性優越心理,強化女性弱勢地位,從而導致了結構性的性別不平等,以及性別刻板印象的愈演愈烈。節慶活動作為一個閾限體驗,可以具有與現代文明相悖的倫理觀與是非觀,它能夠幫助游客擺脫日常生活的桎梏,享受現實難覓的自由與樂趣,但它不應以漠視女性權益為前提。

4 結論與討論

盡管巴赫金主要通過分析文學文本《巨人傳》去構筑狂歡理論體系,然而判定一種理論對于研究問題的有效性,除了要看研究對象是否符合這一理論的論域外,更重要的是看它對所研究的問題有無闡釋的能力[28]。傣族潑水節作為一種鼓勵全民參與的節慶活動,它能夠讓參與其中的游客忘卻日常與正統,全身心地投入自我與他人的交往中[8]。在潑水廣場、瀾滄江畔等巨大的狂歡空間,傳統被蔑視、等級被抹平、身份被消解。來自四面八方的游客將日常生活中的嚴格規范拋諸腦后,享受當下、娛樂眼前、縱情歡樂。整個潑水狂歡過程充滿了感官刺激、欲望和無規則游戲。可以認為,傣族潑水節在一定程度符合巴赫金對狂歡文化的概括。

然而,傣族潑水節慶旅游是以旅游消費為主導的大眾旅游,游客在此過程中的狂歡體驗和巴赫金的民間狂歡體驗存在差異,其原因在于:

第一,狂歡的去魅化。巴赫金的狂歡理論來源于對歐洲傳統節慶的分析。西方狂歡節的起源包括古代的酒神節、農神節和謝肉節。前兩個節日均為了祭祀神靈,這使狂歡活動具有了高尚感、莊重感、敬畏感和神秘感[21]。人們在狂歡節中得到精神洗禮,在現實生活中會更加健康和節制,而社會變得更加和諧。狂歡節實際上寄托了人類烏托邦式的理想,即永久化解矛盾,建立一個安定、和諧、臻于完美的社會[29]。總之,巴赫金筆下的狂歡是在神的名義下進行,凸顯的是大寫的神。大眾旅游的狂歡出現在巫術力量的退場、科學技術的興盛、生產力水平顯著提高的現代社會,它取悅的對象從神祇轉向大眾,狂歡節的參與者從向外部尋求庇護,轉向對自身的重視。現代意義的潑水節挖掘個人身上被忽視的潛能,通過瘋狂的行為——潑水、激戰、嬉笑等來展現草根的威力,凸顯人的主體性和本質力量。但在這種草根的狂歡中,如果沒有健康積極的引導,潑水節會因為失去了傳統文化的神圣與崇高,而墜入無所懼憚、不知饜足的趣味之中。

第二,從本真的自發性到被商業操控。在巴赫金筆下的狂歡節上,人們身著奇裝異服,在廣場上相互嬉戲、辱罵甚至毆打;他們悠然自得,反對專制、統一的官方力量。大眾是狂歡節慶中自發的組織者、參與者和裁定者。因此,狂化節是大眾自發、自覺的產物,它的根基是大眾的自由本性。

大眾旅游雖然屬于大眾文化,但它從生產到消費并非自發形成,而是人為策劃、安排,以及按部就班地實施。在旅游化的民族節慶活動中,以政府為主導的組織行為操縱著民間活動的重構和運作,并為旅游經濟的發展推波助浪。從傣族潑水節的發展歷史來看,自1998年開始,為了增加“狂歡”的氣氛和游客的參與度,景洪政府將潑水的地點從定點擴大到街道。在之后的1999年傣歷新年節開幕式上,當地政府正式強調了“旅游興州”的戰略,“節日搭臺,經貿唱戲”的官方定位已然成為景洪節慶的慣例[2]。因此,景洪政府的節慶活動組織一方面延續了傣歷新年節慶儀式的功能,另一方面則以旅游經濟和地方發展為出發點,對它進行了整合與改造。潑水節期間的日程組織、活動項目的安排(尤其是節日期間的商貿活動),以及潑水的地點和方式,均由當地政府定奪,而傳統的主體——普通大眾,則成為被動的參與者,被納入政府的規定動作之中。

不可否認的是,景洪政府對傣族潑水節的重構并非將其演變為如“天天潑水節”這樣完全商業化的旅游產品,但商業化對傣族潑水節的刺激作用不可小覷。這種刺激表現在改造后的潑水節對資本、市場、消費具有更強的吸引力。然而,游客群體是異質、多層、多元價值取向的群體,面對眾口難調的難題,對節慶的組織者來說,便捷的做法是找出游客文化趣味的“最小公約數”,而這個“最小公約數”往往指向人淺層的感官刺激和生理滿足[29]。

因而,這種商業化為導向的大眾文化導致了潑水狂歡節趣味的世俗化。盡管在巴赫金的狂歡節上,人們也拿女性身體和性開玩笑,但是狂歡節中婦女的身體,特別是懷孕婦女的身體代表了死亡和新生的辯證統一,喻示著“死亡是新生的前提,而新生最終也會走向死亡”這樣一個循環、更替的生命過程[19]。與此相比,傣族潑水節折射出公眾對男性霸權文化的迷戀,并建立了大眾對女性物化地位的再次認同。

綜上所述,如何引導潑水節,使游客在狂歡的同時做到彼此尊重,更多地去感悟潑水節的傳統文化內涵,則是另外一個需要探討的話題。

致謝:感謝華南師范大學文化產業與文化地理研究中心朱竑教授、馬凌博士對本文的指導!

參考文獻(References)

[1] Kirshenblatt-Gimblett B. Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage[M]. Berkeley: University of California Press, 1998: 156-162.

[2] Li Jing. The impression of the water-sprinkling Festival: National minority festival tourism of nation, place and Folk ritual[J]. Folklore Studies, 2014, (1): 45-57. [李靖. 印象潑水節——交織于國家,地方,民間儀式中的少數民族節慶旅游[J]. 民俗研究, 2014, (1): 45-57.]

[3] Zhang Gongjin. The Religion and Culture of Dai[M]. Beijing: Minzu University of China Press, 2002: 56-62. [張公瑾. 傣族宗教與文化[M]. 北京: 中央民族大學出版社, 2002: 56-62.]

[4] Guang Yingjiong, Zhang Xiaoping. The inheritance and development of ethnic festivals based on the perspective of Tourism Anthropology: The case of the Water-sprinkling Festival in Sipsongpanna[J]. Journal of South-Central University for Nationalities: Humanities and Social Sciences, 2010, (1): 11-17. [光映炯, 張曉萍. 基于旅游人類學視角的民族節日傳承與發展——以西雙版納傣族“潑水節”為例[J]. 中南民族大學學報: 人文社會科學版, 2010, (1): 11-17.]

[5] Yang Zhuhui. Utilizing festival symbols to development tourism industry[J]. Journal of Minzu University of China: Philosophy and Social Sciences Edition, 2010, (1): 11-17. [楊筑慧. 旅游業發展中的節日符號操弄——以西雙版納傣族潑水節為例[J]. 中央民族大學學報: 哲學社會科學版, 2009, (3): 28-35.]

[6] Hu Chuandong, Li Lumiao, Luo Shangkun. Cycling tourists experience of scenic byways based on content analysis of travel blogs: A case study of the Sichuan-Tibet section of national highway 318[J]. Tourism Tribune, 2015, 11(30): 99-110. [胡傳東, 李露苗, 羅尚焜. 基于網絡游記內容分析的風景道騎行體驗研究[J]. 旅游學刊, 2015, 11(30): 99-110.]

[7] Xie Yanjun. Tourism Studies (the 3rd Edition)[M]. Beijing: China Travel & Tourism Press, 2011: 258. [謝彥君. 基礎旅游學(第三版)[M]. 北京: 中國旅游出版社, 2011: 258.]

[8] Ma Ling. The liminal experience in festival and events tourism: Daily world and tourism world[J]. The Journal of Academic Research, 2010, (11): 94-99.[馬凌. 節慶旅游中的閾限體驗: 日常世界與旅游世界[J]. 學術研究, 2010, (11): 94-99.]

[9] Sun Jiuxia. Applying festival symbols to the exploitation of ethnic tourism[J]. Journal of South-Central University of Nationalities: Humanities and Social Science, 2003, 23(6): 134-137. [孫九霞. 節日符號在民族旅游開發中的運用及問題[J]. 中南民族大學學報: 人文社會科學版, 2003, 23(6): 134-137.]

[10] Turner V. The Ritual Process: Structure and Anti-structure[M]. Huang Jianbo, Liu Boyun, trans. Beijing: Renmin University of China Press, 2006: 95-167. [維克多·特納. 儀式過程:結構與反結構[M]. 黃劍波, 柳博赟, 譯.北京: 中國人民大學出版社, 2006: 95-167. ]

[11] Ryan C. The Tourist Experience: A New Introduction[M]. London: Cassell, 1997: 66-67.

[12] Peng Zhaorong. Anthropology of Tourism[M]. Beijing: The Ethnic Publishing House, 2004: 125. [彭兆榮. 旅游人類學[M]. 北京: 民族出版社, 2004: 125.]

[13] Sun Jiuxia, Li Yu. A study on Water-splashing actors liminoid experience at Dai nationality garden in Xishuangbanna[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(5): 72-80. [孫九霞, 李毓. 西雙版納傣族園潑水演員的類閾限體驗研究[J]. 旅游學刊, 2016, 31(5): 72-80.]

[14] Xie Yanjun. Study on the Tourism Experience: A Perspective of Phenomenology[M]. Tianjin: Nankai University Press, 2005: 18-20.[謝彥君. 旅游體驗研究——種現象學的視角[M]. 天津: 南開大學出版社, 2005: 18-20.]

[15] Gabbert L. Winter Carnival in a Western Town: Identity, Change and the Good of the Community[M]. Salt Lake City: Utah State University Press, 2011: 62-71.

[16] Ma Ling, Bao Jigang. A study on tourist experience of traditional festivals from the perspective of perceived value: An example from Dai ethnic groups Water Splashing Festival at Xishuangbanna, China[J]. Geographic Research, 2012, 31(2): 265-278. [馬凌, 保繼剛. 感知價值視角下的傳統節慶旅游體驗[J]. 地理研究, 2012, 31(2): 269-278.]

[17] Ritzer G. Postmodern Social Theory[M]. Xie Lizhong trans. Beijing: Huaxia Press, 2003: 102. [喬治·瑞擇爾. 后現代社會理論[M]. 謝立中, 譯. 北京: 華夏出版社, 2003: 102.]

[18] Hu Chunhua. Freedom and imagination of freedom: A study of network in perspective of Bakhtins carnival theory[J]. Fudan Journal: Social Sciences, 2006, (1): 115-121. [胡春陽. 網絡: 自由及其想象以巴赫金狂歡理論為視角[J]. 復旦學報: 社會科學版, 2006, (1): 115-121.]

[19] Bakhtin. The Complete Works of Bakhtin (Vol.6)[M]. Shijiazhuang: Hebei Education Press, 1998: 295-321. [巴赫金. 巴赫金全集(第六卷)[M]. 石家莊: 河北教育出版社, 1998: 295-321.]

[20] Bakhtin. The Complete Works of Bakhtin(Vol.5)[M]. Shijiazhuang: Hebei Education Press, 1998: 176-178. [巴赫金. 巴赫金全集(第五卷)[M]. 石家莊: 河北教育出版社, 1998: 176-178.]

[21] Zhang Xiaoming, Li Yu. Carnivals: A case study of the festival cultural change[J]. Journal of Beijing International Studies University, 2008, (7): 56-60. [張驍鳴, 李毓. 節慶文化變遷分析:以狂歡節為例[J]. 北京第二外國語學院學報, 2008, (7): 56-60.]

[22] Wang Ning. Sociology of Tourism[M]. Tianjin: Nankai University Press, 2009: 59-66. [王寧. 旅游社會學[M]. 天津: 南開大學出版社, 2009: 59-66.]

[23] Lakoff G P, Johnson M L. Metaphors We Live By[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1980: 25-40.

[24] Fu Baoshi. The relationship between war and cultural structure[J]. Fudan Journal: Social Sciences, 1985, (6): 31-40.[傅葆石. 戰爭與文化結構的關系[J]. 復旦學報: 社會科學版, 1985, (6): 31-40.]

[25] Jia Yujuan. On the motivation of the universality of war metaphors[J]. Academics, 2015, (12): 148-153. [賈玉娟. 戰爭隱喻廣泛性之理據分析[J]. 學術界, 2015, (12): 148-153.]

[26] Freud S, Einstein A. Why War? A correspondence between Albert Einstein and Sigmund Freud(1931-1932)[EB/OL]. chabrieres.pagesperso-orange.fr/texts/whywar.html, 2000-06-25.

[27] Zhao Xiaoping, Zhu Lixin. Legal analysis of sexual harassment[J]. Journal of East China University of Political Science and Law, 2001, (4): 20-22. [趙小平, 朱莉欣. 性騷擾的法律探析[J]. 華東政法大學學報, 2001, (4): 20-22.]

[28] Sun Changjun. Bakhtins theory of Carnival and the study of Chinese popular culture in the new era[J]. Jianghan Tribune, 2001, (10): 90-92. [孫長軍. 巴赫金的狂歡化理論與新時期中國大眾文化研究[J]. 江漢論壇, 2001, (10): 90-92.]

[29] Hong Xiao. The difference of Carnival between folk culture and mass culture[J]. Journal of Hanshan Normal University, 2014, 35(2): 48-53. [洪曉. 民間文化的狂歡與大眾文化的狂歡之區別[J]. 韓山師范學院學報, 2014, 35(2): 48-53.]

Abstract: The Water Splashing Festival of the Dai ethnic minority has become a main channel for people to experience the minority culture ever since Xishuangbanna became a tourist attraction in the 1980s. The revelry features crowds, hot weather, dragon boat racing, and water fights. Previous studies suggested that tourists experience of carnival is confined to the foreign land where the tourists deviate from their everyday life through abnormal behavior. However, what exactly is unique about tourist experience? Drawing upon Bakhtins theory of carnival, this paper studied the characteristics of tourist experience in the Water Splashing Festival via content analysis of travel blogs.

Mikhail Bakhtin was well known as one of the most eminent scholars and thinkers of Russia in the twentieth century. He centered his theory and studies on carnivals as they played an important role in the medieval ages, when the church dominated everyday life and people followed rituals. Bakhtin viewed carnivals as another aspect of life, where hierarchy taboos and commandments were breached. He believed that participants in a carnival are free and equal, who should not feel restrained by the real Christian authorities; therefore, carnivals are peoples second life filled with laughter.

The Water Splashing Festival demonstrates almost all characteristics of a carnival as described in Bakhtins theory, including carnival laughter, carnivalized language, carnival square, and carnival body. It is found that the Water Splashing Festival of the Dai ethnic minority, as a celebration that encourages the participation of all individuals, has made conventions despised, hierarchies overturned, and status broken down. The fact that tourists leave strict norms behind, enjoy the moment, and indulge in joy during the celebration is also believed to be consistent with Bakhtins description of carnival culture. However, the core of Bakhtins theory, which emphasizes the carnivals function of challenging authority and subverting social order, is missing in the Water Splashing Festival. Tourists are motivated purely by excitement but not political goals. Analyses of the tourist experience have revealed two unique features not described in Bakhtins theory, that is, war and sexual harassment. Specifically, the war-like experience can easily stir up passion in tourists, making it a collective power of mania. Female tourists are more likely to become targets of attacks that come in the form of sexual harassment.

The current study concluded that it is the disenchantment and commercialization of the traditional celebration that distinguish the Water Splashing carnival experience from those conceptualized in Bakhtins theory. Firstly, the Water Splashing Festival of the Dai minority is a grass-rooted carnival that represents a denouncement over the dominant ideology. In contrast, the carnivals that Bakhtin described serve the purpose of worshipping gods, which makes the revelry noble and mysterious. Secondly, the Water Splashing Festival has indeed become more commercialized over the past decade. Sex has become a selling point to attract more visitors and potentially generate more profit, which in turn makes the festival brutish and coarse.

Keywords: tourists experience; carnivalesque; Bakhtin; content analysis; Water Splashing Festival

[責任編輯:劉 魯;責任校對:魏云潔]