硝煙里的影像與歌聲

王欣芳

抗戰是當下中國影視創作的熱門題材,由此誕生了一系列優秀的抗戰影視劇,同時也有著大量所謂的“抗日神劇”在污染著熒屏和歷史。讓我們將時光回到80年前,看看那時的抗戰文藝作品,在這些影像和音樂中,或許我們可以撥開歷史和時代的幕布,尋找到一場戰爭的真實氣息,以此映照戰爭的殘酷、犧牲的偉大、勝利的艱難。

后方電影的時代“蒙太奇”

如果我們將鏡頭對準1937年“七七事變”后的中國電影,大概會看到如下影像:作為中國影業中心的上海陷入戰火,攝影棚遭到毀壞,私營電影廠幾乎全部停止活動,只有官辦廠還在繼續拍攝。進步電影工作者和戲劇工作者組成11個救亡演劇組分赴各地進行抗日宣傳。

同年11月,上海失守。中國電影自此分化成淪陷區電影和后方電影兩部分。前者歌舞笙簫、粉飾太平,后者則爆發出旺盛的生命力。

抗戰全面爆發后,國共建立抗日民族統一戰線。共產黨因此公開參與了國民黨政權掌握的“中制”公司,“中電”公司和“西北”公司的電影制作。

“中制”直屬政治部第三廳領導,其負責人為郭沫若。此間,“中制”攝制了《保衛我們的土地》《熱血忠魂》《八百壯士》等故事片和多部紀錄片。《保衛我們的土地》影片一開始就穿插了一組紀錄片鏡頭,反映了侵略者在中國大地上燒殺搶掠的情景,增加了影片真實感。

1938年的《八百壯士》將鏡頭局限于孤島上海蘇州河畔的四行倉庫。導演根據一部分史實,利用四行倉庫周圍有英法租界、蘇州河對面是國統區,兩岸戰爭與和平不同環境造成戲劇沖突,表現愛國軍隊抗擊侵略者的英勇無畏和上海人民聲援守軍的時代氣氛。電影鏡頭蒙太奇剪接手法,形成了扣人心弦的場面,將劇情推向高潮。

實際上,當時全國的電影工作方針也發生重大變化,其對象以廣大士兵和農民為主,放映方式以流動放映和影院放映并重。而電影的功能以宣傳和鼓動民眾的抗日熱情為中心和根本需要。在此背景下,“中電”“西北”等公司也拍攝了多部抗戰主題的電影和紀錄片。

在“孤島”上海,由于各種管制,古裝片、商業片大行其道,但也不乏優秀影片隱晦的表達著抗敵意志。如《天涯歌女》《蘇武牧羊》等。由歐陽予倩創作的《木蘭從軍》借古喻今,木蘭出獵后回家和孩子們同唱一首兒歌:“太陽一出滿天下,快把功夫練好它,強盜賊來都不怕,一起送他回老家。”影片于1939年2月在上海滬光大戲院首映,連映三個月,盛況空前,打破歷史國產電影的票房紀錄。

值得注意的是,從1937年到抗戰結束,后方影業發展表現出制作的官營化,內容的教育化和放映的普及化,從而與戰前中國電影的發展路徑——制作的私營化、內容的市民化和放映的城市化大異其趣。

中國影人的思想也在不停變化。1939年1月,電影人蔡楚生發表《戰后中國電影動態及目前的改進活動》,表示要“拒絕參加毒素影片的制作,并積極攝制國家民族所急切需要的影片,來鼓勵我們的民眾和確立我們最后的勝利基礎”。時代讓他們的內心一刻不停的產生著某種感觸。抗戰時期,電影家們的理性與感性,藝術世界與真實世界、內心深處翻攪著的抽象意識及其所渴望的寫實主義電影創作,仍然被熱切的表露出來。

膠片記錄藝術民族志

1938年1月,荷蘭電影家約里斯·伊文思同兩位助手帶著一架特勃里大攝影機、兩架手提埃姆攝影機和兩萬米膠片,通過美國援華協會的疏通,經香港廣東來到漢口。

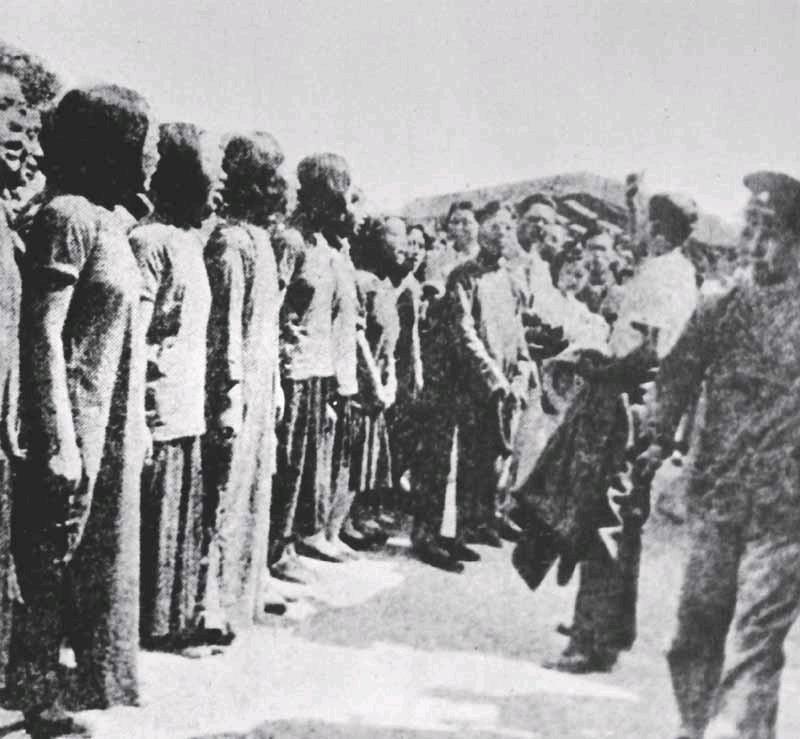

在抗日戰場上,伊文思不僅拍攝了臺兒莊前線戰士,還在周恩來關照下拍攝了新四軍與中共長江局的活動。但是伊文思前往延安拍攝的愿望始終無法實現,為了彌補遺憾,他在漢口八路軍辦事處拍攝了周恩來林伯渠董必武葉劍英等人開會工作的鏡頭。回國后,伊文思完成了《四萬萬人民》。

這一年夏天,在周恩來的鼓勵與安排下,電影藝術家袁牧之到香港購置攝影機、洗印機、放映機等全套16mm電影器材和數萬米的電影膠片,并邀得電影攝影師吳印咸一起去延安拍攝紀錄片。伊文思聽說后,將一架埃姆手提攝影機和兩千尺膠片送給了他們。回到延安,袁、吳兩人在八路軍總政治部屬下成立了“延安電影團”。憑借這臺機器和為數不多的膠片,《延安與八路軍》在陜西省中部的黃陵拍攝第一個鏡頭,完成了這部紅色電影最初的片段。遺憾的是,底片在送往蘇聯沖洗時遺失于戰亂中。

延安電影團沒有創作故事片,卻拍攝了多部紀錄片,如《延安與八路軍》《生產與戰斗結合起來》《白求恩大夫》《十月革命節》。其中,《生產與戰斗結合起來》是解放區第一部獨立拍攝有聲的長紀錄電影,毛澤東書寫“自己動手、豐衣足食”的情景流傳至今。

實際上,作為新興電子媒介產品的紀錄電影與其他媒體一樣,與戰爭產生了千絲萬縷的聯系。除了延安電影團,中國電影工作者從不同角度、不同層面,用豐富多彩的表現形式記錄了中華民族史詩般的抗戰歷程。據不完全統計,從1931年“9.18”事變后到抗戰結束,中國各個階層的電影工作者總共拍攝抗日題材的紀錄電影近千部,以明確的主題、真誠的激情吸引著觀眾。

值得注意的是,即便抗戰期間管制眾多、條件簡陋,眾多電影工作者都盡己所能完成拍攝,并在苛刻條件中追求藝術和美感。

紀錄片《民族萬歲》由導演鄭君行程萬里拍攝素材,歷時四年才完成。影片展現各少數民族同胞支援抗戰的壯舉,如藏族同胞為展示準備青稞食物,蒙族兒女為前線戰場貢獻羊毛羊皮等物資,苗家人上山伐木,運往前線,彝族人修路筑橋,確保戰時交通運輸通暢等。

在影片中,幾乎每個段落都是一種詩性的民俗展現,無論是開頭部分對長江源頭,青海湖邊的畫面描述,還是中段對各民族風俗禮儀,社會風貌和歷史使命的鏡頭展現,乃至結尾處激昂音樂的引領下,通過飛機、汽車和馬隊交叉剪輯的鏡頭組合,都是對文化、歷史的一種詩性注解。從這個角度講,《民族萬歲》不是一部簡單的抗戰紀錄片,而是一部融入了人類學、歷史學、民俗學、文化學和地理學的藝術思維的百科全書。影片將政治表達和民族意象融合在一起,通過散文詩的風格樣式,將民族團結、共御外侮這件巨大的歷史使命,含蓄的植入到了整部影片的主題敘事中。

費穆編導創作的《孔夫子》情節系據《論語》而來,經得起推敲,但創作者閱世既深,又具有文化體味,故有其自得之解。費穆自云:“你不能期待現實的中國青年再用老學究的看法去看孔子。至少我自己不會用學究頭腦去制造一個‘智識的神秘偶像。我得坦承,我拍孔夫子多少用著‘升華的方法。”這部人物傳記片塑造了一個有血有肉的孔子,融合了豐富的文化理解與現實感喟。

影片伊始,齊國伐魯的動蕩背景下,杏壇講學的孔子對門生說:“國家興亡匹夫有責,看生靈涂炭,拯救天下之重任全在爾等每個人身上。”而日軍占領上海后,費穆退出電影界,轉戰話劇舞臺。他先后導演了《梅花夢》《孤島男女》《浮生六記》《賽松坡》等話劇。

一段旋律呈現大時代吶喊

近日,電影《明月幾時有》上映。導演許鞍華的鏡頭詩意而零散,電影既沒有槍林彈雨的大場面,也沒有各種大開金手指的異能,跟“手撕鬼子”相比簡直弱爆了。人物塑造上,方姑、劉黑仔、李金榮也不像我們平時理解和想象的抗日英雄:高喊口號為國捐軀,犧牲奉獻死而后已。他們的狀態,更像是“抗戰打工者”,英雄色彩不濃重,以個體之力推動宏大歷史的進展。

除此之外,我對電影中的插曲印象深刻。在茅盾、梁漱溟等人自香港轉移出之后,領隊的人告訴他們,前面就是游擊隊的地方了。八百多名文藝工作者,年齡分老幼、學問有高低,卻同聲唱起《游擊隊歌》:我們都是神槍手……

1937年,賀綠汀隨救亡演劇隊來到山西抗日前線。在臨汾城郊的一個八路軍辦事處,賀綠汀根據與游擊隊的接觸,將那些零碎、片段的音樂形象綴成一個整體,創作了《游擊隊歌》。旋律部分來自英國《擲彈兵進行曲》,富于彈性的小軍鼓節奏貫穿,既給曲調以進行感,又表達了游擊戰士巧妙、靈活地與敵人周旋的形象。這首歌曲便迅速傳遍山西各抗日民主根據地,進而傳遍全國各抗日戰場。其后賀綠汀又將其改編為四部混聲合唱曲,成為20世紀中國最經典的合唱單曲之一。

冼星海說過:在抗戰期間,不容許我們有自我的“為藝術而藝術”的作品,作曲家應該大量產生抗戰歌曲,增強抗戰情緒。聶耳在日記中寫道:音樂和其他藝術、詩、小說、戲劇一樣,是在代替大眾吶喊。

因此,抗戰時期的歌曲具有鮮明的時代特征。與“文外之重旨”的傳統藝術追求不同,這一時期的歌曲大多主題鮮明,歌詞通俗,曲調簡約激昂。如《畢業歌》表達了青年一代的愛國激情,號召青年奔赴抗日救亡戰場;《義勇軍進行曲》則激勵愛國青年為了民族解放而前進。

即便如今,這些歌曲的藝術魅力和群眾基礎使其仍然廣為傳唱。2015年,國家新聞出版廣電總局發起“我最喜愛的十大抗戰歌曲”網絡投票,《義勇軍進行曲》《沒有共產黨就沒有新中國》《團結就是力量》《黃河大合唱》《大刀進行曲》《游擊隊歌》《松花江上》《畢業歌》《南泥灣》《歌唱二小放牛郎》等歌曲入選,都是耳熟能詳、可以傳唱的作品。

目今,資本的驅動、市場的浮躁、審查的顢頇以及創作者精神世界的狹隘,令當下文藝中現實主義和批判精神逐漸式微。屏幕中上演著穿越、玄幻和手撕鬼子的抗日神劇,充斥著一種繞開真相、歷史、自我、平等探究的漂浮感。或許我們應該重新發現抗戰文藝作品,在這些影像和音樂中,撥開歷史和時代的幕布,尋找大空間創作和大格局省思的自由。