鐵電材料在無損檢測技術中的應用

摘 要:復合材料因強度高、可設計性強,耐腐蝕、耐高溫、抗疲勞等優良性能而得到了廣泛的應用。但是由于生產和后續使用過程,其內部難免會出現一些缺陷,如果不能及時探測并替換受損的復合材料將會對整個設備產生不可估量的損失與影響。壓電陶瓷-電阻抗法就是一種有效的結構損傷檢測技術,本文主要分析了這種方法的可行性和優勢。

關鍵詞:鐵電材料;電阻抗法;復合材料

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.13.182

1 壓電材料應用前景

在19世紀80年代,英國物理學家居里兄弟在一次實驗過程中,偶然反現了壓電材料。1881年,物理學家根據熱力學三定律,發現了逆壓電效應。但是在應用研究上并沒有得到實際的應用于進展。直到1954年,美國科學家發現了PbZrO3一PbTiO3固溶體(也稱壓電陶瓷)[1],這種材料不僅具有優異的壓電性和良好的穩定性,還具有巨大的工程使用價值,使得研制出壓電片成為可能。隨著科學家發現了一種性能更加優異的壓電材料—壓電陶瓷,壓電陶瓷的出現在壓電學的發展中具有劃時代的意義,奠定了壓電材料應用基礎。壓電陶瓷在使用的過程中具有很高的靈敏度。可以實現把微弱的電信號(微弱的振動信號)轉變為相應的位移信號(電信號),這種材料廣泛用于可海上聲納系統、天氣預報、家用電器制造等行業。地震是危害非常大的,而且產生地震的根源位于地球內部深處,所以準確預報出地震發生時間和位置是非常困難的,目前的科學技術是不能夠達到這一水平的,這個問題一直以來困擾著科學家。壓電陶瓷對外界的振動或者壓力是非常敏感的,甚至可以感應到十幾米外飛蟲拍打翅膀的振動信號。如果用它作為制造地震儀的基本感應元件,就可以比較靈敏準確檢測地震的強度,指示出地震的方位和距離。隨著科學技術的發展,本人相信壓電元件在地震預測中會發揮重要的作用。

2 傳統無損檢測技術簡介及缺點

傳統無損檢測技術存在很多缺點:必須提前確定損傷出現的大致位置;要求被測機器停止運行,這不僅降低了生產效率,耗費時間,而且增加了成本。傳統無損檢測技術對于一些大型結構特別是比較復雜的大型結構無法進行檢測等,從而大大限制了其應用范圍。X射線在檢測分層時也受到上述限制;CT照相法對人體有害、操作者必須經過專門培訓;超聲法的信噪比低,不易分辨;微波法對較小缺陷不敏感;超聲C掃描無法識別薄板中的缺陷,檢測效率較低;表面滲透無法檢測復合材料的分層缺陷,這大大限制了該技術的應用;紅外熱波成像受環境溫度、缺陷位置和缺陷性質的影響較大;此時,高的頻率可以限制傳感區域,使損傷對振動信號的影響同遠端邊界條件的影響分開,這就更有利于對關鍵結構的檢測。可以看出與其他傳統的無損檢測技術比較,阻抗分析法無損檢測技術除了具有操作簡便,測量精度高的優點,可以實現微小裂紋的無損檢測。

3 壓電無損檢測技術基本原理及優勢

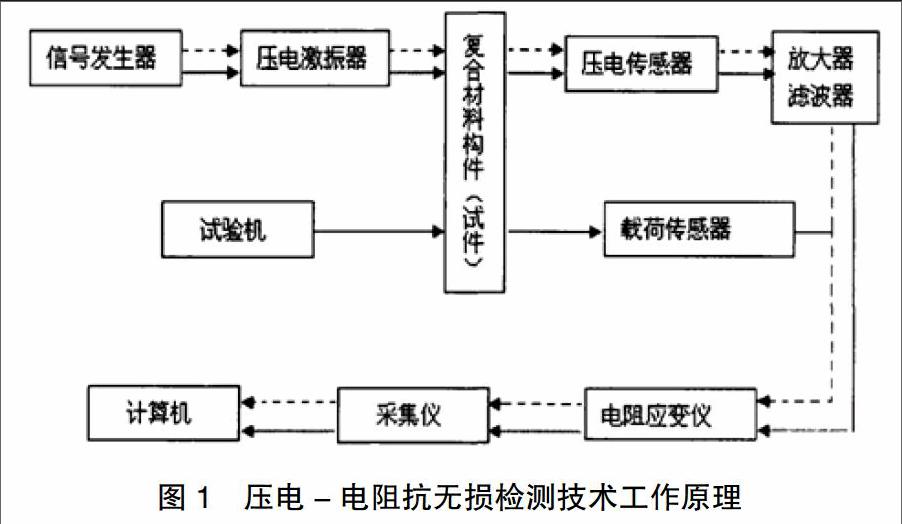

壓電無損檢測技術在航空航天、紡織業、建筑業等部門有著很大的發展前景[2-4]。該方法利用正、逆壓電效應,通過測量電阻抗參數來實現對結構內部損傷的檢測。圖1給出了壓電-電阻抗無損檢測技術工作原理,將壓電陶瓷片粘貼固定在被測構件上,同時對壓電片施加正弦或者余弦掃描激勵電壓信號,當試驗材料內部出現微小裂紋或者缺陷時,其機械阻抗就跟著發生變化,從而影響附著構件上壓電陶瓷片的電阻抗值的變化對壓電片電阻抗值進行測量,同時將測量的數據與健康的試件測量的阻抗數值進行比較,就能確定試件是否發生損傷或內在安全隱患。

電阻抗(EMI)是壓電效應在結構診斷方面的典型應用[5]。壓電激振電阻抗技術可用于導電復合材料的損傷檢測,也可檢測工件的內部損傷缺陷(裂紋、脫膠、分層和纖維斷裂等)[6,7]。此技術有如下特點: 1.阻抗技術可以實現對大型結構的無損檢測;2.工作的頻率范圍比較寬,對初期損傷非常敏感,可以實現微小裂紋的無損檢測;3.壓電片既作傳感器又作驅動器,提高了傳感器使用效率,節省了成本;4.壓電陶瓷的體積比較小,進行阻抗分析時,對整體結構物理和機械特性不會產生明顯影響,可以實現結構在線測量,提高了生產效率。

參考文獻:

[1]李遠,秦自楷,周志剛編著.壓電與鐵電材料的測量[M].科學出版社,1984,09(01).

[2]齊共金,雷洪,耿榮生,景鵬.國外航空復合材料無損檢測技術的新進展[J].航空工業與維修,2008(05).

[3]蔣薈,楊曉華.航空復合材料結構無損檢測技術[M].[會議論文], 2006(02).

[4]耿榮生,鄭勇.航空無損檢測技術發展動態及面臨的挑戰[J].無損檢測,2002(01).

[5]芮延年,劉文杰,郭旭紅等.基于壓電阻抗的設備結構健康智能診斷[J].中國制造業信息化,2003,32(08):122-124.

[6]馮偉.應用于結構健康監測的壓電阻抗技術研究[D].南京:南京航空航天大學,2007.

[7]徐茂華.結構損傷檢測PZT阻抗法的理論與試驗研究[D].武漢:華中科技大學,2005.

作者簡介:郭運坤(1993),男,碩士。