基于Landsat—8 OLI影像的南伊內里切克冰川運動速度提取與分析

田毅++李建學++何秦++楊森++李毅

摘 要:當前全球氣候變化問題被日益關注,冰川作為氣候變化的敏感指示器之一,對分析氣候變化過程有重要科學意義。冰川表面運動是冰川的一個重要基本體征,它能夠及時快速地反映冰川動態變化信息,為研究冰川對氣候變化的響應提供了有效途徑。本次研究以天山南伊內里切克冰川為研究對象,利用Landsat-8 OLI衛星影像,采用歸一化互相關算法對2013-2016年的四期遙感影像進行分析處理,得到冰川表面的速度時空分布。通過分析得出,該冰川具有以下運動特征:冰川的軸部是冰川運動的主流線,在冰川軸線上,速度呈現先增大后減小的趨勢,最大速度出現在平衡線附近;流速在軸部最大,在兩側呈現減小的趨勢;2013-2016年間,該冰川主體流速約為34cm/d,呈現出較穩定的態勢。

關鍵詞:光學遙感;相關性分析;COSI-Corr;冰川流速

中圖分類號:P343.6 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)20-0008-03

1 概述

全球氣候變化是當今科學研究的熱點問題。冰川作為冰凍圈系統的主要組成部分之一,也是天然的氣候變化指示器,為了解水資源現狀提供了研究途徑[1]。迄今為止,前人的研究區域大多集中在南極和格陵蘭兩大冰蓋等地區[2-4],但只有少數研究是關于內陸山岳冰川的。謝自楚等在珠穆朗瑪峰地區科學考察報告中指出,我國大多數的冰川數據資料都是于1960-1980年間獲取的[5];王欣等通過進一步研究,發現目前我國對于冰川的連續監測,僅局限于天山烏魯木齊河源1號冰川等少數幾條冰川[6]。而對于其他的冰川覆蓋地區,則缺乏對它們運動的深入研究。

目前,冰川表面運動速度的提取主要有兩種方式。一種是實地花桿數據測量[7],這種方法的精度高,但是受時間和空間的局限性比較大;另一種方法則基于遙感影像進行提取[8],相比傳統野外實測方法,遙感獲取冰川表面流速具有快速和成本低的優勢,對于大面積的以及人類難以踏足的冰川地區,利用遙感影像的方式獲取冰川表面速度的優勢更加明顯。

2 研究區介紹

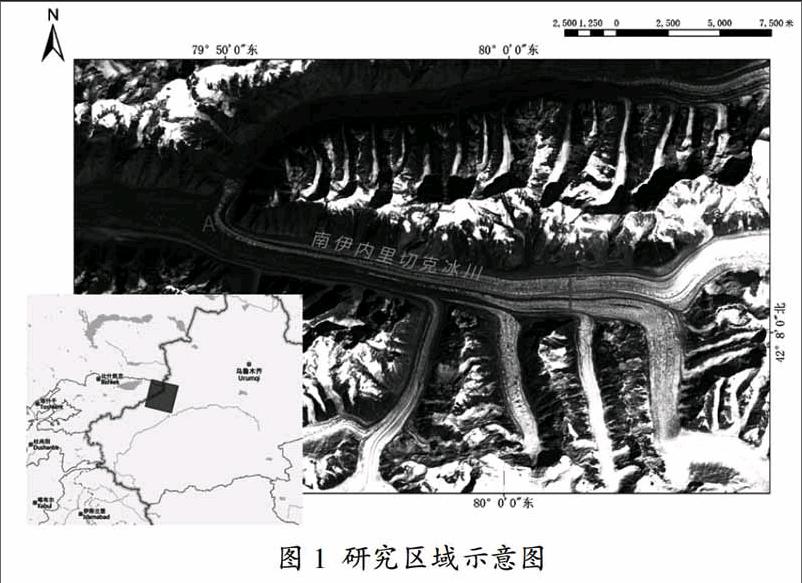

托木爾峰地區南伊內里切克冰川(South Inilchek Glacier,中國冰川編目編號:5Y673K1;42°12.5′N,80°12.2′E)是我國典型的樹枝狀山谷冰川,冰川長約60.5千米,面積約567.2平方千米,是中低緯度區域長度超過50千米的八大冰川之一,圖1是研究區域示意圖。

3 研究方法

3.1 基本原理

對不同時期天山冰川的遙感影像進行相關性分析,進而提取同名像點的位移。經過圖像預處理之后,可以去除太陽輻射、軌道偏差、地形影響等誤差。再利用歸一化互相關算法得到的同名像點的東西向和南北向位移,經過合成,就可以得到冰川表面的運動總位移,可以認為就是冰川運動的結果[9],結合時間可以得到該階段內冰川的日平均速度。

3.2 相關性分析及算法介紹

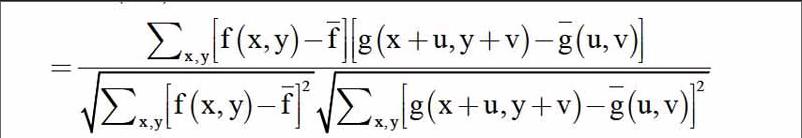

歸一化互相關算法(NCC,Normalized Cross Correlation)[10],也被稱為泊松系數法或者歸一化相關系數法。對于歸一化互相關算法的表達式定義如下:

其中,f(x,y)搜索影像的搜索窗口,g(x,y)是原始影像的模板窗口,u,v是坐標的偏移量,u,v)是兩個窗口各自的灰度平均值。如圖2所示,m,n為模板窗口的長和寬,M,N是搜索窗口的長和寬,搜索窗口一般大于模板窗口。歸一化處理能夠增強該算法的魯棒性,減少其他因素對相關系數帶來的影響,同時降低相關系數范圍對圖像特征的依賴[11]。

在矩陣NCC(u,v)中,值為1的點表示搜索窗口中該點及其周圍像素與模板窗口完全相同;值為-1的點表示搜索窗口中該點及周圍像素與模板窗口完全相反。所以,通過選取值最大的點即可初步獲得特征點的同名點,之后可以根據圖像的坐標信息,計算出關鍵點的位移[12]。

4 數據選擇與處理

與其他遙感影像數據相比,Landsat系列數據價格較低,獲取途徑多,分辨率較高時間序列較長的Landsat影像適合大區域長周期的冰川變化研究[13]。本次研究選用了4組Landsat-8 OLI影像,用來反演冰川的表面速度。

孔繁司[14]等在對四款常用的光學影像運動軟件進行比較后發現,COSI-Corr軟件作為一款基于圖像配準和相關系數計算的軟件,該軟件的配準精度可達到0.1個像元,因而獲取到的冰川運動速度精度較高,而且花費的時間也較短。在計算最大相關系數時,采用頻率域算法,參考窗口設為128,搜索窗口設為32。將位移數據分成了3個圖層:東西向位移、南北向位移以及信噪比(Signal Noise Ratio,SNR)。為了提高研究結果的可信度,對窗口內的像素進行重采樣,本研究在南伊內里切克冰川的冰舌區選取大量連續的點,選擇SNR≥0.80的部分作為可信區域。

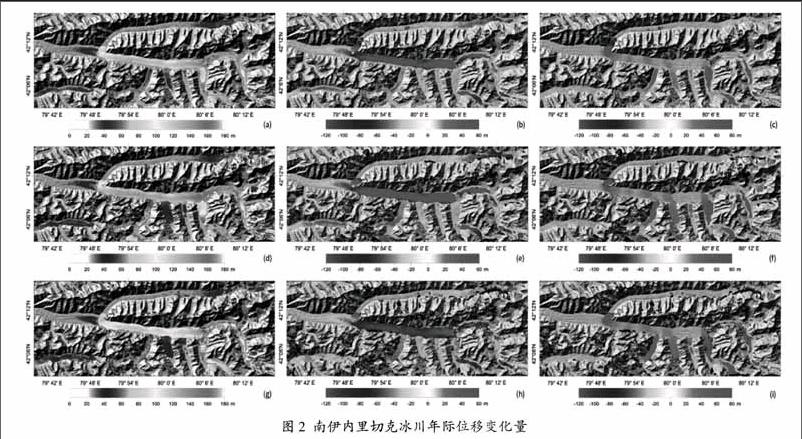

由于受到云霧和陰影的干擾,部分位移值不能真實反映表面運動,需要進行后處理。剔除云、陰影覆蓋部分,即可得到冰川表面的位移量信息如圖2所示,其中,圖(a)(b)(c)分別對應2013-2014年總位移變化量、東西向位移變化量、南北向位移變化量;圖(d)(e)(f)分別對應2014-2015年間總位移變化量、東西向位移變化量、南北向位移變化量;圖(g)(h)(i)分別對應2015-2016年間總位移變化量、東西向位移變化量、南北向位移變化量。

由于獲取的每組影像時間間隔不同,上述流程獲取的只是對應時間間隔內的位移量,不方便對這3組冰川速度進行對比。因此,需要計算出年平均運動速度。首先計算夏季日平均運動速度,可由下式得出:

式中:D為兩期遙感影像計算的位移數據;Days為兩期影像時間段內夏季天數;Dayw為兩期影像時間段內冬季天數。由此換算出年平均運動速度Vyr:

式中:A為冬季日平均運動速度與夏季日平均運動速度的比率,本研究采用鄰區臺蘭冰川1978年測得的平均夏日改算系數0.699,由此換算A為0.482[15]。下表為三組影像間的夏季天數,冬季天數情況

通過公式對數據進行處理,得到圖3,其中圖(a)(b)(c)分別對應2013-2014年間、2014-2015年間、2015-2016年間冰川每天的位移量。

5 分析與討論

5.1 冰川表面運動速度空間分布特征

冰川表面運動是底部變形和冰川底部滑動等共同作用的綜合表現,受冰川厚度、地表坡度、物質平衡、冰溫、冰內冰下水壓等因素的影響,是一種十分復雜的機制。對比分析3期托木爾峰地區南伊內里切克冰川表面運動流速結果,我們可以發現該冰川具有如下運動特征:

(1)該冰川表面運動速度整體呈現平穩趨勢。通過對冰川區域的6356個像素點進行統計分析,得到三年的日平均速度分別為34.92cm/d,33.45cm/d,34.92cm/d。

(2)對冰川在A線所示位置進行剖面分析,如圖4。發現冰川主干區域在年間速度變化差異不大,但是2015-2016年間速度相對較高,可能與該地區的氣候變化有關;冰川主干所在地區地形起伏變化較小,坡度在2°到17°之間,所以冰川的運動速度較平緩;隨著地勢降低,三個時間段的冰川速度出現分化趨勢,在剖面線所在位置的中部分化最為明顯,原因是在低海拔地區,冰溫變化也會相對劇烈,導致冰川中部地區的年際變化差異。

(3)冰川運動的主流線在冰川的軸部,流速由軸部向兩側遞減,由冰川源頭向下至雪線處運動速度逐漸增加,然后再向冰川末端逐漸遞減,這符合山地冰川運動的一般規律[16]。

(4)對比三期運動結果,由于受到上部冰川的重力和擠壓力的作用,加之末端大量冰磧物的阻礙作用,導致冰川末端向北部移動,冰川速度和冰川的覆蓋范圍也呈現遞減趨勢。

5.2 精度評定

由于冰川區位于高寒高海拔的偏遠山區,再加上惡劣自然條件的限制,難以長時間開展野外實地驗證工作。為此,本文根據遙感冰川運動估算的基本原理,利用非冰川區殘余位移對冰川表面運動監測結果開展了精度分析。理想狀態下,非冰川地帶是穩定、不存在位移的,因而我們可以選定非冰川地區的采樣點作為精度評定的依據,將非冰川地帶采樣點的流速視作該方法的位移偏量,反映圖像在匹配過程中產生的誤差大小,從而用于評定結果精度。

采用圈定感興趣區域的手段,選取了非冰川區采樣點,以數理統計的方法,對其日運動速度進行了統計,發現非冰川區域點平均速度為1.37cm/d,約83%的取樣點日平均速度在3cm/d以下。可見速度觀測誤差遠比速度值小得多,說明了結果的可靠性。

6 結束語

本文以Landsat8-OLI衛星影像為數據源,借助歸一化互相關算法,對天山托木爾峰地區南伊內里切克冰川表面運動速度進行了提取,監測結果表明:該地區冰川運動符合一般運動規律,2013-2016年間,該冰川主體流速約為34cm/d,呈現出較穩定的態勢。另外,要想全面掌握該冰川的運動特征需要進一步擴展監測周期,獲取更多的遙感影像,從而更好地研究該冰川在氣候變暖條件下的物質平衡和運動時空演變特征,為深入了解該冰川動力學特征和預防冰川運動導致的地質災害提供更為豐富的監測資料。

參考文獻:

[1]K b A. Combination of SRTM3 and repeat ASTER data for deriving alpine glacier flow velocities in the Bhutan Himalaya[J]. Remote Sensing of Environment, 2005,94(4):463-474.

[2]任賈文. 全球冰凍圈現狀和未來變化的最新評估:IPCC WGI AR5 SPM發布[J].冰川凍土,2013,35(5):1065-1067.

[3]沈永平,王國亞.IPCC第一工作組第五次評估報告對全球氣候變化認知的最新科學要點[J].冰川凍土,2013,35(5):1068-1076.

[4]Messerli A, Karlsson N B, Grinsted A. No slowing down of Jakobshavn Isbr in 2014.

[5]中國科學院西藏科學考察隊.珠穆朗瑪峰地區科學考察報告:1966-

1968現代冰川與地貌[M].北京:科學出版社,1975.

[6]王欣,劉瓊歡,蔣亮虹,等.基于SAR影像的喜馬拉雅山珠穆朗瑪峰地區冰川運動速度特征及其影響因素分析[J].冰川凍土,2015,37(3):570-579.

[7]井哲帆,葉柏生,焦克勤,等.天山奎屯河哈希勒根51號冰川表面運動特征分析[C].全國冰川凍土學大會暨凍土工程國際學術研討會,20

02:563-566.

[8]蔣宗立,劉時銀,韓海東,等.基于SAR數據的山地冰川表面運動速度分析[J].遙感技術與應用,2011,26(5):640-646.

[9]黃磊,李震.光學遙感影像的山地冰川運動速度分析方法[J].冰川凍土,2009,31(5):935-940.

[10]粱珊珊,閆世勇.基于合成孔徑雷達影像估計慕士塔格峰地區冰川速度場[J].科學技術與工程,2014,14(23):140-145.

[11]閆世勇.山地冰川表面運動雷達遙感監測方法研究[D].中國科學院大學,2013:15-18.

[12]牛牧野,周春霞,劉婷婷,等.基于改進NCC算法的東南極極記錄冰川流速提取研究[J].極地研究,2016,28(2):243-249.

[13]張國梁,王杰,潘保田,等.冰川變化遙感監測的研究進展[J].蘭州大學學報(自然科學版),2010,46(6):1-10.

[14]孔繁司,喬剛,王衛安.基于光學影像的冰流速測量軟件比較與分析[J].中國科技論文在線精品論文,2016,9(12):1240-1252.

[15]許君利,張世強,韓海東,等.天山托木爾峰科其喀爾巴西冰川表面運動速度特征分析[J].冰川凍土,2011,33(2):268-275.

[16]曹泊,王杰,潘保田,等.祁連山東段寧纏河1號冰川和水管河4號冰川表面運動速度研究[J].冰川凍土,2013(06):1428-1435.