總有機碳分析儀測定植物總有機碳含量的方法

李朝英++鄭路

摘要:為了摸索TOC(總有機碳)分析儀測定植物TOC含量的方法、保證植物碳素研究獲得準確可靠數據提供參考,對不同進樣量和不同類型植物樣品TC(總碳)、IC(無機碳)含量的測定結果進行分析探討。結果表明,不同進樣量測定的TC含量存在不同差異,進樣量在45~55 mg,TC含量的精密度與準確性較高。植物的IC含量為0,TC=TOC。TC含量在1.89~29.12 mg,TC的回歸方程為YTC=133.7X+77.431(r2=0.999),回收率為101.24%;IC的回歸方程為YIC=108.5X+56.307(r2=0.999 5),回收率為99.24%。以上述方法測定植物TOC的方法準確高效,適用于不同類型、不同含量的植物樣品的TOC測定。

關鍵詞:總有機碳(TOC)分析儀;植物;TOC;碳素研究;進樣量;回收率

中圖分類號: Q94-334文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2017)09-0155-03

植被為大氣CO2重要的碳匯,其碳匯功能對碳收支平衡起著不可替代的作用[1-2],目前,植被碳儲量成為氣候變化科學研究領域和國際社會關注的熱點[3-4]。植被作為陸地生態系統一大碳庫,其積累和分解變化直接影響全球的碳平衡,其研究成為國內外學術熱點。植物有機碳含量是研究植被碳儲量的關鍵因素之一[5]。目前國內實驗室測定有機碳的常規化學方法是重鉻酸鉀外加熱法[6-8],這種方法不僅對環境有污染,還常受加熱條件難控制、人為操作誤差大等因素干擾而產生一定偏差[9-11]。TOC(總有機碳)分析儀法自動化程度高,誤差小,檢測準確穩定[12]。在國內,TOC分析儀多用于測定水體介質有機物總量等[13-15];在在固體碳素測定運用方面,可見TOC分析儀測定土壤、污泥碳素的報道[16-17],未見植物碳素測定方法的報道。植物與土壤的結構特性有差異,兩者以TOC分析儀測定TOC含量的方法是否因此而有不同的問題無從參考。因此,試驗采用TOC分析儀測定喬木、灌木、草本植物的TC(總碳)、IC(無機碳的含量),以TC-IC含量得到TOC含量,討論進樣量、樣品粒度對TC、IC含量測定的影響,檢驗測定方法的精密度及準確性,以期建立TOC分析儀測定植物TOC的可靠方法,為植物碳素研究提供有力支持。

1材料與方法

1.1試劑與儀器

25%磷酸,優級純葡萄糖、碳酸氫鈉。電子分析天平(BSA124S-CW,賽多利斯科學儀器公司);TOC分析儀(Japan SHIMADZU TOC-L SSM5000A);精密鼓風干燥箱(BPG-9240A,上海一恒科技有限公司);植物粉碎機(DWF-90,河北省黃驊縣科研儀器廠)

1.2樣品與試劑處理

2014年8—9月于中國林業科學研究院熱帶林業實驗中心伏波實驗場采集格木(Erythrophleum fordii)的枝、混合草葉2個植物樣品;在夏石大山采集馬尾松(Pinus massoniana)、米老排(Mytilaria laosensis)的葉、枝、皮、干、根,林下灌木的葉、枝、根,林下草本的葉、根,林下的凋落物,共計19個樣品。植物樣品在干燥箱中65 ℃烘干后粉碎過60目篩,檢測前植物樣品在烘箱中以65 ℃烘至恒質量后在干燥器中冷卻存放。TC標準物葡萄糖105 ℃烘2 h后放入干燥器中冷卻存放。IC標準物碳酸氫鈉270 ℃烘3 h后放入干燥器中冷卻存放。

1.3試驗原理

樣品分別放入高溫燃燒腔和低溫反應腔中,高溫燃燒腔的樣品經900 ℃燃燒,所含有機碳及無機碳氧化生成CO2;低溫反應腔中的樣品加入磷酸后,在200 ℃條件下促進無機碳酸鹽分解生成CO2。以上2種情況所產生的CO2分別導入非分散式紅外線分析儀(NDIR)光譜定量檢測出TC、IC,由差減式TC-IC得出TOC含量[18-20]。

1.4試驗方法

1.4.1進樣量的選擇

分別稱取過0.25 mm篩的植物樣品格木葉(植物樣1)、混合草葉(植物樣2)25.0、35.0、45.0、55.0、65.0、75.0、85.0、95.0 mg,分別測定TC、IC,重復3次。

1.4.2標準曲線建立

稱取葡萄糖5、25、65、75、80、90 mg,分別測TC含量,建立TC含量標準曲線。稱取碳酸氫鈉5、45、85、125、165、205、245 mg,分別測定IC含量,建立IC含量標準曲線。

1.4.3回收率試驗

根據“1.3”部分2種選擇的進樣量,稱取植物樣品格木葉(植物樣1)12份,3份加葡萄糖2.7 mg(含TC 1 mg),3份加13.7 mg(含TC 5 mg)測定TC。3份加碳酸氫鈉6.99 mg(含IC 1 mg),3份加碳酸氫鈉34.9 mg(含IC 5 mg)測定IC含量。

1.4.4實際樣品測定

“1.2”節所述夏石大山的19個植物樣品按“1.4.1”確定的進樣量分別測定TC、IC含量,并求TOC含量,每個樣品重復3次。

1.5數據分析

經Excel軟件進行數據處理,采用SPSS 19.0軟件進行數據統計分析。

2結果與分析

2.1不同進樣量的TC含量測定

由圖1可知,植物1的進樣量在25~45 mg時TC含量呈增長趨勢,進樣量在45~55 mg時TC含量趨于平穩,進樣量大于55 mg時TC含量出現明顯升降。植物2的進樣量在 25~45 mg 時TC含量呈增長趨勢,進樣量在45~75 mg 時TC含量趨于平穩,進樣量大于75 mg時TC含量呈繼續增長趨勢。

由表1可知,植物1進樣量為25~55 mg、植物2進樣量為25~75 mg時,檢測峰正常;植物1進樣量為65~95 mg、植物2進樣量為85~95.0 mg時,檢測峰異常,峰頂呈平頂。TC的量(mg)=進樣量(mg)×樣品TC含量(g/kg)/1 000 計算,植物1進樣量65 mg的TC的量為30.35 mg,植物2進樣量85 mg的TC的量為32.95 mg。可見樣品進樣量偏大,TC量大于30 mg時的檢測峰異常,這是因為待測氣體濃度高出檢測器量程[21]。所以植物1可選用進樣量范圍為25~55 mg,植物2可選用進樣量范圍為25~75 mg。由表1還可知,植物1、植物2進樣量小于45 mg的TC含量偏小,且CV隨著進樣量增加有降低趨勢;植物1進樣量為45~55 mg,植物2進樣量在45~75 mg范圍內的TC含量的CV小于1%,說明植物1進樣量為45~55 mg時,植物2進樣量在45~75 mg時的精密度高于進樣量小于45 mg時。

綜上可知,植物樣品的TC量大于30 mg時,則超出檢測器量程。植物1進樣量在45~55 mg之間,植物2進樣量在45~75 mg之間,樣品代表性強,檢測結果趨于穩定,精密度高,是適宜進樣量。植物2的TC含量低于的植物1的,植物2適用的進樣量范圍大于植物1,但進樣量在45~55 mg范圍,同時適用植物1、植物2。

2.2不同進樣量的IC含量測定

由表2可知,植物1、植物2以25、35、45、55、65、75、85、95 mg進樣量加入25%磷酸0.5 mL,測得IC含量均為0,說明植物1、植物2不含含碳酸鹽,TC含量=TOC含量。由于45~55 mg進樣量有一定的代表性,所以本試驗建議測定IC含量可采用的進樣量為45~55 mg。

2.3標準曲線及線性范圍

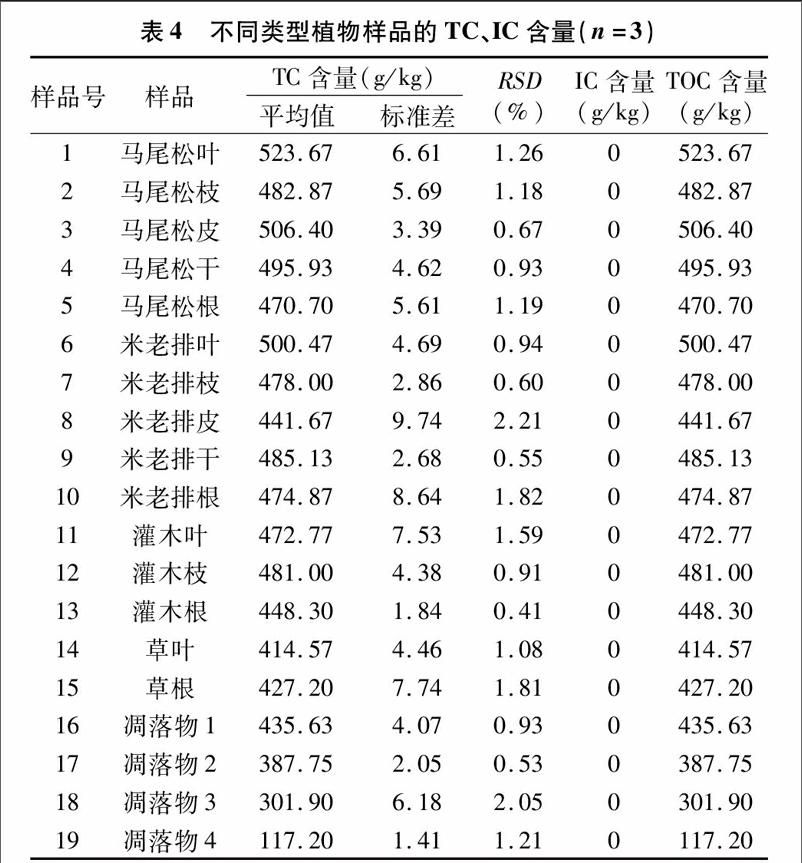

由圖2可知,以絕對碳含量(mg)為X軸,峰面積為Y軸,得到TC標準曲線Y=0.135 2X-132.53,相關系數r2=0999 8。葡萄糖取5~80 mg時,TC量為1.82~29.12 mg,檢測峰正常,回歸方程Y2=133.7X+77.43(r2=0.999),線性良好;葡萄糖取5~90 mg時,TC量為1.82~32.76 mg,回歸方程Y1=128.7X+127.7(r2=0.995),線性欠佳。其中,葡萄糖為90 mg,TC量為32.76 mg,檢測峰異常。由圖3可知,以絕對碳含量為X軸,峰面積為Y軸,碳酸氫鈉取5~205 mg 時,IC量為0.715~29.315 mg,檢測峰正常,回歸方程Y2=108.5X+56.30(r2=0.999),線性良好;碳酸氫鈉取5~245 mg、IC量為0.715-32.76 mg,回歸方程Y1=105.5X+87.15(r2=0.998),線性降低。碳酸氫鈉245 mg、IC量為 32.76 mg 時,檢測峰異常。綜上可知,TC量在1.82~29.12 mg、IC量在0.715~29.315 mg時,碳含量(mg)和峰面積線性良好,檢測準確性高。

2.4方法的精密度與準確度

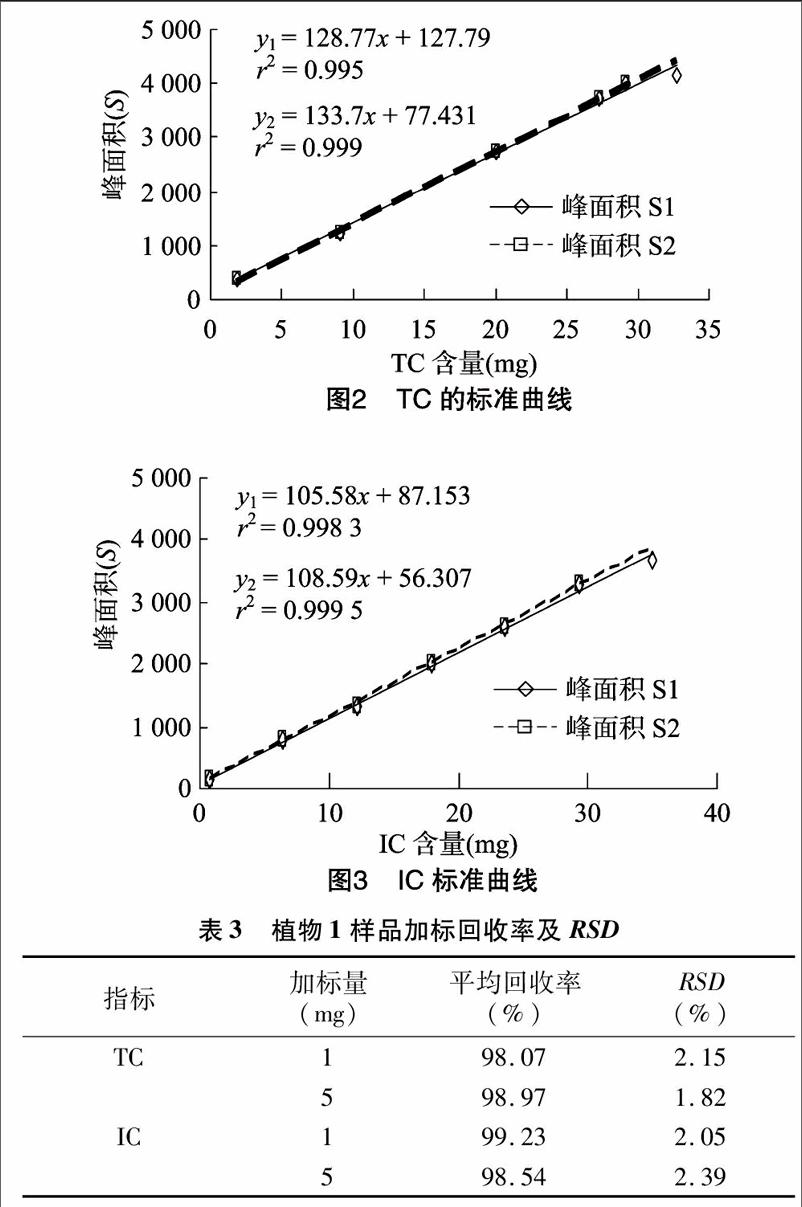

由表3可知,TC的回收率為98.07%~99.23%,RSD小于3%。IC的回收率為98.54%~99.23%,RSD小于3%。說明檢測方法具良好的精密度與準確度。

2.5不同類型植物樣品的檢測

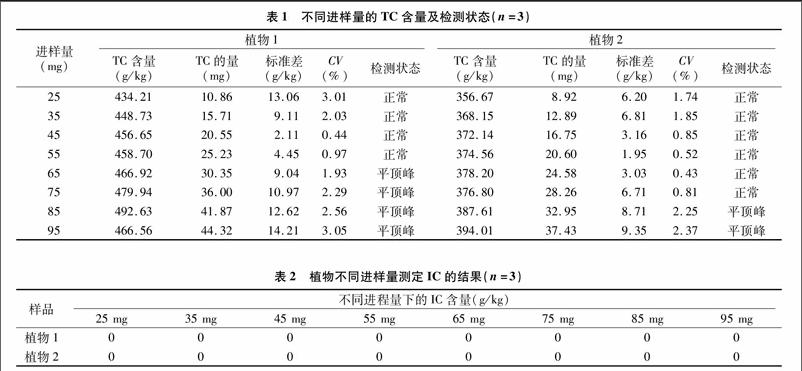

由表4可知,19個植物樣品的TC含量為117.2~523.67 g/kg,包含了高、中、低TC含量樣品。19個植物樣品包含了喬木、灌木、草植物的葉、枝、皮、干、根器官樣品及凋落物樣品。19個植物樣品測定TC的檢測峰正常,CV均小于3%,精密度良好;19個植物樣的IC均為0,說明19個不同類型植物樣均未檢出碳酸鹽,所以植物TC含量=TOC含量,這與“2.1”所述一致。

采取“2.2”節所述進樣量測定,19個樣品均未超出線性范圍,其中TC含量最高的馬尾松葉的TC量為28.80 mg。本試驗提出的進樣量適用于多類型植物。從表4可知,不同樹種的TOC含量經比較表現如下規律針葉樹>闊葉樹>灌木>草本>凋落物。

3結論

植物樣品進樣量在45~55 mg(即50 mg+5 mg)之間,可克服樣品不均勻等干擾,有一定的代表性,測定結果精密度與準確性良好,能滿足檢測需求。植物光合作用過程將大量的CO2轉化為有機碳,植物從土壤吸收極其微量的無機碳參與生長代謝。所以植物樣品IC為0,TC含量=TOC含量。本試驗采用針葉、闊葉、灌木、草本的不同器官及凋落物等多類樣品所測得TOC含量在117.20~523.67 g/kg, 包含TOC含量高、中、低樣品,TOC含量在1.82~29.12 mg范圍內,線性良好。由TC的量(mg)=進樣量×樣品TC含量(g/kg)計算,TC(TOC)含量580 g/kg植物樣品進樣量50 mg時的TC量為29 mg,在線性范圍內,而植物TOC含量通常高達 550 g/kg[22],所以50 mg+5 mg 的進樣量適用于植物TOC含量的測定,且沒有超出線性范圍。

不同樹種TOC含量大小所呈現的規律為針葉樹>闊葉樹>灌木>草本>凋落物,與有關研究結果[22-23]一致。本試驗提出的TOC分析儀測定植物TOC含量的方法準確可靠,為實驗室日常檢測分析植物碳素提供指導參考。

4討論

植物TOC含量多在200~550 g/kg之間[22],進樣量大,則可能出現待測氣體濃度易超出儀器檢測量程的問題。因此,植物TOC含量的適宜進樣量為50 mg+5 mg,遠小于測定土壤、污泥TOC含量所用的100~250 mg進樣量[9,16-17]。土壤的TOC含量低,多在50 g/kg以下,進樣量小,峰面積小,易受基線波動影響,進樣量達到一定量才有利于避免檢測干擾,保證檢測穩定。可見,植物與土壤2類樣品碳素含量差異較大,進樣量的選擇也不同。

參考文獻:

[1]沈彪,黨坤良,武朋輝,等. 秦嶺中段南坡油松林生態系統碳密度[J]. 生態學報,2015,35(6):1798-1806.

[2]齊光,王慶禮,王新闖,等. 大興安嶺林區興安落葉松人工林植被碳貯量[J]. 應用生態學報,2011,22(2):273-279.

[3]黃松殿,吳慶標,廖克波,等. 觀光木人工林生態系統碳儲量及其分布格局[J]. 生態學雜志,2011,30(11):2400-2404.

[4]王效科,馮宗煒,歐陽志云. 中國森林生態系統的植物碳儲量和碳密度研究[J]. 應用生態學報,2001,12(1):13-16.

[5]劉華,雷瑞德. 我國森林生態系統碳儲量和碳平衡的研究方法及進展[J]. 西北植物學報,2005,25(4):835-843.

[6]張全軍,于秀波,錢建鑫,等. 鄱陽湖南磯濕地優勢植物群落及土壤有機質和營養元素分布特征[J]. 生態學報,2012,32(12):3656-3669.

[7]郭泉水,康義,趙玉娟,等. 三峽庫區消落帶氮磷鉀、pH值和有機質變化[J]. 林業科學,2012(3):7-10.

[8]鮑士旦. 土壤農化分析[M]. 3版.北京:中國農業出版社,2000.

[9]龐獎勵,張健,黃春長. High TOCⅡ分析儀快速測定土壤和黃土樣品中的有機碳[J]. 分析儀器,2003(1):34-37.

[10]劉鳳枝. 農業環境監測實用手冊[M]. 北京:中國標準出版社,2001.

[11]郝冠軍,黃懿珍,趙曉藝,等. 重鉻酸鉀外加熱法測定土壤有機質的不確定度評定[J]. 上海農業學報,2011,27(3):103-109.

[12]李小涵,李富翠,王朝輝. 影響TOC有機碳分析儀測定土壤碳含量的因素[J]. 分析儀器,2011(5):8-12.

[13]王戎,彭輝,路神通,等. 總有機碳測定儀TOC-5000A與Aurora 1030W性能的比較[J]. 中國環境監測,2008,24(6):52-56.

[14]徐濤,高玉成,葉振忠,等. 水質TOC分析儀器的現狀及其檢測技術的新進展[J]. 儀器儀表學報,2002(增刊3):224-227.

[15]施銀桃,夏東升,李海燕,等. 總有機碳的測定及其在染料廢水監測中的應用[J]. 中國環境監測,2003,4(19):39-42.

[16]余天,邱忠平,付春霞,等. 填埋垃圾中TOC含量的測定方法優化[J]. 環境工程學報,2012,6(9):3313-3317.

[17]盧寶光,陳婷婷. 城市污水廠脫水污泥中TOC含量的測定[J]. 中國給水排,2006,22(2):87-89.

[18]王秀萍. 總有機碳分析儀及其常見故障的排除[J]. 實驗技術與管理,2008,25(8):80-82.

[19]楊丹,潘建明. 總有機碳分析技術的研究現狀及進展[J]. 浙江師范大學學報(自然科學版),2008,31(4):441-444.

[20]湯曉,黃緒光. 用TOC分析儀測定復混肥料中有機質的含量[J]. 高師理科學刊,2006,26(2):57-59.

[21]許文. 儀器檢出限和方法檢出限[J]. 地質實驗室,1993,9(4):244-248.

[22]鄧帷婕,包維楷,辜彬,等. 陸生高等植物碳含量及其特點[J]. 生態學雜志,2007,26(3):307-313.

[23]涂潔,劉琪璟. 亞熱帶紅壤丘陵區濕地松人工林生態系統碳素貯量與分布研究[J]. 江西農業大學學報,2007,29(1):48-54.