基于產業結構的“供需”失衡:“城市病”發生機制研究

——以北京市F區為例

李 洋

基于產業結構的“供需”失衡:“城市病”發生機制研究

——以北京市F區為例

李 洋

城市規模不斷擴張,城市運行中的矛盾和問題日益突出。采用歷史分析和框架理論的研究方法和策略,嘗試對“城市病”的發生機制進行初步分析,結論顯示,產業結構發端而引起城市公共產品供需失衡,一方面產業結構狀況決定著地區財政能力,進而影響公共供給的財力和組織能力,另一方面不同產業結構從業者的定居意愿和能力不同,并受城市公共供給的影響,即公共需求的總量和水平不同,兩者的不匹配一旦嵌入快速城市化下城鄉之間和新舊之間社會治理結構的矛盾中,就容易誘發“城市病”。

城市化;產業結構;公共供給;“城市病”

1 問題、研究和理論框架

1.1 問題提出和相關研究

隨著城市經濟社會發展水平快速提升和規模的逐漸擴大,城市化的弊端日益顯現,國內稱城市化過程中出現的與城市發展相關的人口擁擠、住房緊張、交通堵塞、環境污染和基礎設施衰退等社會問題叫做“城市病”或“過度城市化”[1],國外與之對應的直接叫“城市問題”。從改革開放以來城市發展的脈絡來看,這似乎形成一個悖論:城市不斷壯大,“城市病”問題日益嚴重。因此,厘清引發“城市病”的深層次原因和機制是城市健康有序發展的必要條件。

現有相關研究主要包括三個路徑,一是探討“城市病”的表現形式。學者們基本判斷是一致的,“人口膨脹、交通擁擠、環境污染、資源短缺以及貧困人口”是“城市病”的主要表現[1][3][4]。此外,“城市貧困人口多元化”引發的“社會矛盾凸顯”和人與人之間關系的冷漠,也看作是隱形的“城市病”[4][5]。二是將“城市病”的發生歸因于人口過度集中[1][6]。而相反觀點認為,外來人口并非城市問題的主要根源,更大程度上是因為政府公共政策失當或公共產品供給不足[7][8]。三是從區域發展角度來看城市問題,認為“城市病”的根源是區域經濟社會發展不平衡[1][6][9],進而得出結論,“單純針對表面問題而采取的調控人口等措施是‘治標不治本’,現行體制下難以從根本上避免‘大城市病’”[2]。如果從大城市內部來看,“城市病”通常是由于對城市化速度估計不足,“未能較好的從城市發展角度進行有前瞻的人口規劃和基礎設施規劃”[10][11]。因此,“城市病”的根源在于“城市規劃和建設而非城市規模”[2][12]。

綜上所述,當前“城市病”問題研究“仍然主要停留在表象描述的層次,缺乏深入和系統的分析,因而顯得非常薄弱和零散”[13]。一是忽略了或違背了城市化持續推進、城市人口將持續增長這一基本規律。相反,本研究將“城市病”放在城市化和城市增長的背景下進行研究,更能抓住城市變遷中蘊含的解釋變量;二是缺乏對“城市病”發生機制的深入分析。而本研究將深入探索“城市病”發生的一種內在機制,并力求探索城市良性運行的一般分析框架。

1.2 理論和分析框架

在提出理論框架之前,要明確本研究的兩個關鍵問題:首先,當前“城市病”或城市問題是在大規模城市化的背景下發生的,很多問題產生的原因甚至來自于城市化過程本身;其次,盡管不同學科對城市化的看法不一,但城市化本質上是城市經濟社會結構的調整,以及在此過程中所伴隨的人口由農村向城市的轉移。因此,城市化過程中出現的各種問題實際上都表現為經濟社會結構調整與人口活動之間的不適性。基于這一分析,本研究將城市公共供給、產業結構和勞動力生產生活作為城市化的三個基本要素。

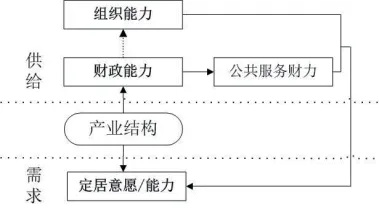

劉易斯用模型分析了二元經濟結構中勞動力由農村向城市轉移的規律,預見到“劉易斯拐點”之后將形成城鄉一體化的勞動力市場[14]。而在此之前,劉易斯認為,城市化過程并非水到渠成,會受到“人們不愿離開家園,包括社會經濟上或是社會心理上”、“工業化需要大量的資金,而城市化會受缺乏城市建設資金的限制”,以及“受到缺乏組織城市生活的能力的限制”等三個因素的限制[14]。這三個因素在對城市化過程中限制條件的分析中具有較強的解釋力,但從今天城市化的實踐來看,在城市化達到一定水平后,如果這些限制因素缺乏有效解決,就不單要影響城市化進程,而且對整個城市運行產生負面作用,為“城市病”埋下了伏筆。因此,本研究將以上述理論為主要分析框架。為研究方便,本研究將劉易斯提出的上述三個限制因素概括為“財政能力”、“組織能力”和“定居能力”,以產業結構為核心,建立起基于產業結構的“供需”平衡一般分析框架,如圖1所示。

圖1 基于產業結構的公共“供給-需求”分析框架

1.3 F 區基本情況

F區是北京市城市功能拓展區之一,位于北京市南部近郊,截至2013年底全區常住人口為226.1萬人,外來常住人口為85萬人,占人口總數37.6%[15]。目前該區五環路以內已經全部納入規劃市區范圍,原有農村地區均成立社區居委會,正在開展村民的“農轉居”工作。F區是北京市城六區中經濟社會發展水平相對落后的區縣,經濟總量在城六區中位列倒數,城鎮家庭人均可支配收入低于全市平均水平。從產業結構來看,截至2013年底,第三產業占GDP比重量的78%,但其中傳統勞動密集型產業占比較高①。

長期以來,F區面臨城市公共服務設施不到位、道路交通擁堵、人口遷移流動比例高和產業發展水平低等難題。作為“城市功能拓展區”,F區在《北京市總體規劃(2004-2020)》中定位為“國際國內知名企業代表處聚集地、北京南部物流基地和旅游地區”[16],2010和2012年,北京市先后發布了兩期《城南行動計劃》,以大規模投資帶動經濟社會發展,其中F區是重點發展區縣,可以預見,未來城市規模和人口將基本保持增長態勢。綜上,F區既在當前表現出很多“城市病”的特征,又代表了新一輪城市化的增長性,具有較強的代表性和典型意義。本次調查首先在F區河東和河西地區中,選取人口密集、經濟發展水平較低、基礎設施落后和交通擁堵嚴重的8個街道、鄉鎮;再從中選取4家社區居委會、5家村委會和4家商貿企業進行調研。此外,還對轄區內包括城市戶籍、農村戶籍和外來人口在內的40余名市民進行了深度訪談。

2 公共供給總量不足和分配失衡的形成機制

2.1 總量不足:產業結構影響下的財政能力

F區財政的財力主要包括區財政收入、市轉移支付、專項補助、土地出讓金返還等幾個部分,其中只有區財政收入是可以由區政府控制的,是公共財政支出的主要來源,其他幾項都具有不可控因素。財政收入是與生產總值密切相關的,2013年F區地區生產總值在城六區中位居第五,僅為全市各區縣平均水平的一半[15]。因此,雖然2006年以來F區財政收入一直呈現出同步上升的趨勢,但由于勞動密集型產業聚集,勞動力需求數量多,但單位產值較低等因素,加之長期以來F區是北京市外來人口和拆遷疏解人口的主要流入地之一,常住人口規模增長較快,因此,雖然多年來經濟增長較快,但是人均財政收入和支出在北京市均處于落后位置,且增速較低。到2013年,F區地方財政收入為154.95億元,公共財政預算收入為70.6億元,分別在城六區中位列第四和第五,其中公共財政預算收入不到西城區的四分之一[15]。如果按人均計算,則在北京市16個區縣中排在最后一位,不到北京市各區縣人均財政收入的三分之一。人均財政支出的情況與之類似,也處于較低的位置。2013年人均財政支出約為0.54萬元,在16個區縣中位列最末,不到北京市各區縣平均水平的一半②。綜上,F區的地方政府財力和財政收入在北京各區縣中處于中下游的位置,其人均財政收入和支出狀況,均在北京市處于下游水平。

除了較低的經濟總量之外,不均衡的產業結構也是長期影響地區財政收入的重要因素。從產業狀況來看,F區第二產業比重過大,第三產業的結構不合理。其中,采礦業、制造業和建筑業等第二產業占全區總產值近25%,比重高于全市平均水平,但這些傳統產業基本上在郊區經濟總量中占比較大,重點分布在城鄉結合部的農村地區,依靠租賃集體產業用地從事生產、加工和經營,對區財政收入的貢獻率較低。至于第三產業,雖然其比重占地區生產總值的75%以上,但明顯呈現出“兩極分化”的格局——高新技術產業和傳統產業并存。傳統產業類型比重過大,單位企業產出率低,財政貢獻率較低。例如批發零售業、租賃和商務服務業、交通運輸、倉儲和郵政業等傳統產業吸納了全區48.5%的從業人員,但其產值僅占地區生產總值的26.7%;相反,信息傳輸、計算機服務和軟件業、金融業、科學研究、技術服務和地質勘查業等高新技術產業,以10%的從業人員創造了占地區生產總值的26.4%的產值[15]。

2.2 分配失衡:低財政能力下的弱組織能力

在城市運行中,組織能力是指政府等公共服務主體,按照科學、公正的原則,實現公共資源合理、高效分配,保證社會成員共享經濟社會發展成果的能力。影響城市公共供給水平的包括公共財政能力和組織能力兩個因素。國內城市化普遍起步較晚,政府對城市發展的規律認識不足,管理城市的經驗少,因此,當前各個城市中普遍存在的問題是:政府財政能力在逐年提高,但用于公共服務的資金數量有限;或者用于公共服務的資金數量充足,但政府“組織城市生活”的能力有待提高,兩種原因均能導致城市公共供給不足。更為嚴重的是,政府用于公共供給的財政能力和組織能力同時有所欠缺,兩個因素形成負向的“疊加效應”。

F區公共財政能力有限,難以提供高水平和廣覆蓋的城市公共產品,更嚴重的是,F區還欠缺公共服務組織能力,這表現在:一方面,存在廣泛的制度“門檻”。首先,戶籍制度的影響廣泛而深刻。如前所述,F區外來人口數量在北京各區縣名列前茅,與戶籍人口相比,他們不完全具備購買住房、社會保障和子女升學等方面的資格,面臨諸多制度障礙和限制;其次,城鄉社會管理制度在城市化中過渡和銜接不順暢。F區是北京市傳統上的城鄉結合部區域,農業人口比重大,傳統的農村管理體制以及“農轉居”背景下的城市管理體制,均體現出較強的農村服務管理特征,因此,先天的缺乏城市服務管理經驗。而這在我國這個快速城市化的農業大國,具有較強的普遍性。另一方面,存在政策惰性。F區是較早定位為南部商貿服務業和批發零售業等產業基地,實際上,長期以來缺乏改善和提升城市管理水平的動力。第三,公共政策和措施的執行能力差。區政府在城市公共服務中的缺位,客觀上不斷增強了鄉鎮、村和社區在公共服務上的壓力,而鄉鎮、村和社區等基層組織,缺乏組織大規模公共服務的能力和水平,進而在轄區內形成以“非正規”供給為主的城市公共供給格局。可見,由于財政能力的欠缺和組織能力的欠缺,F區的公共供給呈現出負向“疊加”效應,而在很多城市中,這往往是伴隨快速城市化而出現的普遍現象。

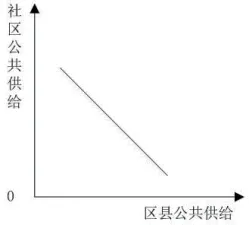

2.3 城市化中“區縣-社區(村莊)”公共供給的“零和”關系

考察城市邊界向鄉村“蔓延”過程中出現的影響公共物品供需的因素,能更好的解釋城市問題出現的原因。在現有的城鄉結合部地區,區縣、鄉鎮和村莊社區是不同的行為主體:區縣和鄉鎮是兩級預算主體,但鄉鎮除了財政預算之外,鄉鎮還成立各自的鄉鎮企業公司等經濟實體,各個行政村是總公司的子公司,具備一定的經營和獨立收支能力。此外,各個村莊或社區還有自己的村集體產業用地,也具備獨立的收支能力。可見,城市公共供給總量由區縣、街鄉和社區等多個主體共同承擔,在實踐中,面對公共需求總量,不同公共服務提供者之間是一種“零和”關系,如圖2所示。除了道路、供水、供電等大市政設施由區縣財政承擔外,其他的公共供給要由各個主體分擔,如公共住房、村莊和社區基礎設施等,如果區縣公共供給能力強,那么鎮村供給能力就弱,反之,如果區縣公共供給能力弱,那么鎮村就要強化其公共供給的職責。在當前本地農民和城鎮居民、本地人和外來人口混居的背景下,在城市公共供給上,以戶籍人口為基礎設施建設標準,忽略半數以上的外來人口;以城市戶籍人口(居民)為公共支出測算基數,忽略了“轉居”過程中的農村戶籍人口,人為造成城市公共供給匱乏。例如,F區許多“城中村”目前處于轉居過程中,農民、城鎮居民和外來人口混居,但政府只按居民“人頭”給以公共服務補貼,對此,筆者進行了專題調查:

圖2 區縣公共供給和社區公共供給的負斜率關系

調查之一:“居委會包括街道,居民的水電和垃圾回收都是政府各部委辦出的錢,村民這塊都是集體掏錢,村里意見非常大,村民和居民居住在一起難以分開,垃圾和水的運行費,大家實際都是一起用。”(F區DHM村委會主任)

調查之二:“聘的保安隊員2800元一個月,其他加起來一個月得3000多元的支出。如果當地全都是城鎮居民或村民也好處理,現在經常不是這樣,比如在XR村,居民人數比農民多,農民出錢出物,居民現在基本上不管,沒錢,錢都是由村委會獨自承擔。”(F區XR村村委會主任)

在此背景下,F區的鄉鎮、村和社區等基層組織就需要不斷強化自身的公共供給職責,從公共供給總量、組織能力和供給方式上來看,基層組織面臨較大的生存和發展壓力,短期內難以緩解。具體表現在三方面。

一是在供給總量上。由于多年來“瓦片經濟”發展帶來的常住人口數量不斷增長,基層自治組織不斷提高公共服務開支,按照本地戶籍人口設計建造的基礎設施已經嚴重超負荷運行。有的社區不斷增大自建發電站容量和提高垃圾等清運費用,僅此兩項已經超出了集體經濟組織的承受能力。

二是在組織能力上。鄉鎮、村莊和社區基于自身特征,不斷探索新的公共服務組織、管理方式,尤其是基于實有人口的服務方式,有的已經形成社區服務管理“模式”。多年來,北京市鼓勵和要求各個區縣不斷總結、提升下轄鄉鎮的社區服務管理模式,其中“先進”的經驗不僅在全區推廣,甚至在全市范圍內推廣。出于基層社區公共服務管理的需要,以及政府創新工作模式的政績要求,F區的幾個鄉鎮也探索形成多樣的社區服務管理模式,其中“黃土崗”模式等已經在全市范圍推廣。這些“模式”在資源有限的條件下,最大限度調動物業、村委會(居委會)和居民的力量,已經將基層社區公共服務能力發揮到了很高的水平,未來缺乏回旋余地。

三是供給方式上。鄉鎮、村和社區的公共供給包括“正規供給”和“非正規供給”兩種方式。正規的方式是指鄉鎮、村莊和社區自籌資金興建或興辦的公共服務設施,例如用水用電等水電路管道、道路、綠地等市政基礎設施,學校、醫療、廁所等公共服務設施,以及垃圾清運、保潔、綠化、排污等服務項目和內容。不正規的方式是指為了滿足居民日常生產生活的需求,由居住地人員或外來人口自發組織、提供的餐飲、醫療、教育等服務設施和內容,由于此類經營大多缺乏營業執照和相關的部門許可,是一種缺乏監管的非正規供給,造成食品、生產和生活安全隱患。

3 公共需求分析:定居意愿和能力的影響因素

3.1 不同產業結構影響下的定居意愿和能力

定居意愿是指人們在一段時期內、在同一個地區居住的意愿;定居能力是將意愿轉化為現實的能力。這里的定居并不單指購買房屋,而是包括通過個人資源、單位資源和公共資源所能提供的一切居住形式。人們的定居意愿和能力會受到許多因素的影響,這里要考察不同產業對從業者定居意愿的影響。從業者的定居意愿和能力受到所從事行業生產經營特征和行業收入水平的影響。F區產業結構分化較為顯著,以第三產業為例,其中的金融業、科學技術研究等高端服務業和高新技術產業從業人員收入高、通勤能力強,自由選擇定居地點的能力較強,本地僅僅作為“工作地”,對本地公共服務的需求相對較弱。調研發現,與北京其他區縣一樣,F區同樣存在較為普遍的“居業分離”現象,早晚高峰道路通勤壓力較大。

與此不同,第二產業和第三產業中占比較大的勞動密集型產業,如交通運輸、批發零售業等,其從業者以人口集中的方式生產、生活于城鄉結合部地區,以外來人口從業者居多。按照現代理論,傳統產業的一個重要特征是從業者定居意愿強,或者說流動性低。因此,“流動人口對城市公共設施的使用處于一個較低的水平”,以社區及以下商業設施使用最為頻繁,而對市級設施的使用率較低[17]。F區的勞動密集型產業包括兩種類型:一是成立時間較長的大中型國有企業。自50年代以來F區就是北京加工制造業和物流業的集聚地,隨著產業規模和地區影響力的逐漸增強,這些企業的生產經營范圍擴展到華北乃至全國范圍;二是圍繞這些國有大中型企業,在鄉鎮、村莊的集體建設用地上,由鄉鎮、街道、村莊出資建設廠房或市場,租賃給中小型企業或個體經營人員,從事批發零售、加工制造和物流等產業,并逐漸演變成輻射華北地區的產業集群。例如,NY鄉(街道)以服裝加工銷售為主要產業。

調查之三:“2012年底,全鄉常住人口7萬人,外來人口5.5萬人,最多的時候11萬多,戶籍人口不到2萬人。外來人口從事服裝產業的有7成,其余的是建筑隊、小工廠等,只有一小部分人在這里居住,但不在這里工作,這批人大概只有1000多人。”(NY街道綜治辦主任)

由于這些產業勞動密集、工作時間長、商品流動性強,以及從業人員收入水平低等因素,其生產經營人員通常就近居住、生活,往往采取“前廠后店”或在臨近村莊、社區租賃住房,因此客觀上對本地公共服務的需求較高,除了衣食住行等基本生活需求,住房、教育、醫療、社區服務等基本的公共服務也都需要本地社區提供。

3.2 城市公共供給對定居意愿和能力的影響

城市公共供給對定居意愿和能力也有所影響,無論是本地人還是外地人都是如此。以本地居民為例,自上世紀90年代以來,F區就成為全市主要的“疏解人口”承載區,到2010年總量達到50多萬人。疏解人口大多是因城市更新或拆遷等政策性的原因而由市中心向外遷移,由于遷入地公共服務水平較低,為了繼續在核心區原戶籍地享受相對優質的教育、醫療、社區服務等公共資源,大多數人雖然在F區居住,但仍將戶口保留在原籍而不遷入F區,也就是官方說的“人戶分離”。第六次人口普查匯總數據顯示,F區戶籍人口中登記地為市內其他區縣的有36.3萬人,占戶籍人口總數的27.9%。這個群體大多數不遷移戶籍,僅僅改變居住地,在各個區縣頻繁進行遷移和流動。因此,在不創造本地稅收的情況下,單純增加了居住地的人口服務的需求和成本。這種由于城市公共供給不均衡而造成的“人戶分離”現象,在以城市更新為主要內容之一的城市化中成為普遍的社會現象,并給CBD等新規劃區的公共部門帶來極大的管理成本和負擔。

調查之四:“這種‘戶在人不在’的情況很普遍,在外遷戶中占到7成,這給我們街道的各方面工作都增加了很高的成本和難度。什么辦法都試了,下發通知、找當地街道做工作、派出所上門做工作,等等,人家就是不遷。”(原崇文區DHS街道社區辦主任)

外來人口情況有所不同,由于戶籍制度等因素的限制,他們依據公共服務水平高低來自主選擇居住地的要求和能力相對較低。這部分人可以分為兩個群體:一是占來京人口總數近八成的、以就業為首要目的流動人口,其中以非家庭戶遷移居多。他們在市中心就業,在F區居住;或在F區的中心區就業,在F區城鄉結合部居住。這一人群收入水平和消費能力相對較低,因而選擇在公共服務相對較差、房租相對較低的區域居住,其公共服務需求基本依靠本地社區來滿足。結果是增加了本地公共開支,但由于其不在本地就業,因此并不對稅收有所貢獻;二是以就業為主,同時兼顧首都高水平的公共服務,以家庭戶遷移居多。第六次人口普查數據顯示,2000年以來常住人口中家庭戶數量顯著增加,在全部外來人口中,12.5%的人來京原因是“隨遷家屬”和“投親靠友”[18]。此外,從6歲到16歲的學齡人口逐年增加,占到流動人口總數的7.41%。舉家遷移比例的提高實際上是看中了大城市的“投資環境和發展機會”[18],D商貿城的經理認為:“一般能在這里經營兩年以上的,都是全家遷到北京,子女就近上學的。已經買房的,占50%-60%。現在雇傭的人也是比較固定的,流動性不強。”

據F區教育局相關人員估計,從2010年開始,F區公辦小學學位數量第一次出現供不應求,到2013年小學學位數量的缺口達到40%。其中的背景是,一些學校外地學生越多,本地學生就越少,大多數公辦非重點小學本地和外地學生數量比能達到約1∶3,變成本地學生家長口中的“外來子弟學校”,本地學生紛紛選擇跨區擇校。

4 “城市病”的根源:快速城市化下的“供需”失衡

區域產業結構是決定城市能否良性運行的核心要素,一方面它決定了地方財政能力,是公共供給的決定性因素;另一方面人們的生產和生活狀況影響其定居能力和意愿,即,不同產業的生產經營特征及其從業人員結構,以及本地的公共供給狀況共同影響著勞動力的定居意愿和能力。因此,在現有產業結構狀況的基礎上,形成了兩個回路∶從公共供給回路來看,如圖1,“財政能力”一定程度上決定著公共服務的財政投入,但也并不絕對;提供公共服務的能力,即“組織能力”也與財政能力有關,但與公共部門組織服務的“軟實力”關系更大。因此,城市公共供給的好壞是由“公共服務財力”和“組織能力”兩方面共同決定的。而從公共需求回路來看,如圖1,產業結構特征及其間接決定的城市公共供給,在很大程度上影響著人們的定居意愿和能力;而居民定居意愿和能力的強弱反映了人們在此定居的可能性,也間接判斷出當地公共服務需求的規模有多大。因此,從整個“供需”循環來看,如果城市公共供給和需求達到平衡,城市就能實現良性運行,反之,城市運行就會出現問題,甚至出現“城市病”。

上述分析是快速城市化過程中,在城市化模式發生劇烈變遷的背景下得出的結論。原有的以產業結構調整為核心、以社會管理改革為保障的系統過程,越來越轉變為單純的以城市規模擴張為中心,被動應對城市問題的單線進程。城市化所及之處,長期以來存在的城鄉二元社會結構和新舊社會治理體制,不斷產生矛盾摩擦,內外部的張力導致在對抗中形成新的“地域邊界”和“治理邊界”③,產生抵消效應。政府不斷在加強社會治理,但在公共供給中的效率越來越低、效果越來越不明顯。而原有的公共供給方式如集體經濟組織等,在城市化中失去了土地資源這一根本要素,無法自主開展多種經營生產,只能通過發展本地低效率的第二產業如低端加工制造業等,以及低效率的第三產業如“瓦片經濟”、批發零售業等,來為居民提供低水平和只能維持基本需求的公共供給。相反,在公共需求上,一方面,快速城市化和產業結構調整引發大規模人口遷入,增加了公共需求的規模和多樣性;另一方面,原有的農民或者說城市化中的新居民,在“農轉居”中被動產生新的利益訴求,如各項社保轉移和“躉交”等,遠超出地方財政的承受能力而陷入困境。因此,在當前的城鄉治理結構和新舊治理結構分化的背景下,原有的供給和需求平衡被打破,新的公共服務供需平衡機制尚未建立,這不利于城市良性運行和發展。這就迫切需要建立起城市化推進和公共服務供需的動態平衡機制,有效實現城市化“地域邊界”和“治理邊界”的協調統一。

注釋:

① 此數據由F區統計局提供。

② 此數據根據F區2013年地方財政支出和常住人口數據測算得到。

③ 地域邊界是指在城市化過程中新形成的規劃區域,例如中央商務區和城鄉結合部地區等城市化推進的前沿地帶。治理邊界是指傳統社區的社會治理技術如完全依托社區居委會、村委會等準政府組織的治理技術尚未轉型,而新的社區社會治理技術正在形成中,新舊治理技術同時發揮作用所形成的交叉地帶。

[1]王桂新.中國大城市病預防及其治理[J].南京社會科學,2011(12):55-61.

[2]王桂新.我國大城市病及大城市人口規模控制的治本之道[J].探索與爭鳴,2011(7):50-54.

[3]李天健.我國主要城市的城市病綜合評價和特征分析[J].北京社會科學,2012(5):48-54.

[4]朱穎慧.城市六大病:中國城市發展新挑戰[N].光明日報,2010-11-07.

[5]王格芬.我國快速城市化中的“城市病”及其防治[J.中共中央黨校學報,2012(5):76-80.

[6]劉永亮,王夢欣.城鄉失衡催生“城市病”[J].城市,2010(5):71-74.[7]何強.北京的“城市病”根源何在[J].中國統計,2008(11):16-17.

[8]高德步.英國工業革命時期的城市病及其初步治理[J].學術研究,2001(1):103-106.

[9]陳哲,劉學敏.“城市病”研究進展和綜述[J].首都經貿大學學報,2012(1):101-109.

[10]房亞明.“城市病”、貧富分化與集權制的限度:資源分布格局的政治之維[J].湖北行政學院學報,2011(4):27-32.

[11]張侃麗.探究我國大城市病:資源集中致區域發展不平衡[J].半月談,2011(2):24-25.

[12]劉純彬.二元社會結構與城市化[J].社會,1990(4):34-35.

[13]覃劍.我國城市病問題研究:源起、現狀與展望[J].現代城市研究,2012(5):58-64.

[14]阿瑟·劉易斯.增長與波動[M].北京:華夏出版社,1987:203-212.

[15]北京市統計局.2013年度區縣統計數據[EB/OL].(2014-2-3)http://www.bjstats.gov.cn/nj/qxnj/2014/zk/indexch.htm.

[16]北京市規劃委員會.北京市城市總體規劃(2004年—2020年)[EB/OL].(2006-08-06)http://www.bjqx.org.cn/qxweb/n24252c333.aspx.

[17]楊利春.流動人口的社會分層與社會保護探討[N].中國人日報,2010-5-24(3).

[18]北京市統計局第六次人口普查辦公室.北京市常住外來人口遷移原因簡析[EB/OL].(2011-07-06)http://zhengwu.beijing.gov.cn/tjxx/tjsj/t1176924.htm.

責任編輯:蔣亞林

The city is expanding along with the problems and frictions in its functioning.By means of the method and tactic of historical analysis and frame theory,we proposed the general mechanism of the occurrence of“urban disease”,that is the imbalance of urban public supplies and demands essentially rooted in the industrial structure.On one hand,the public finance affects the ability to supply public products which is related to the industrial structure;on the other hand,the public demands varies because the ability and willing of settlement in different areas are distinctive for the employees in different kinds of industries which is also influenced by the city public supply.The“urban disease”is inevitable especially when the imbalance between public supplies and demands occurred along with the paradoxes of the urban-rural and new-old social administration structure in the process of fast urbanization.

urbanization;industrial structure;public supplies ;urban disease

C912

A

1674-4144(2017)-07-26(6)

李洋,北京市社會科學院社會學研究所助理研究員,博士。