我國茶葉產業國內競爭力分析

董照鋒

(商洛市農產品質量安全檢驗檢測中心,陜西 商洛 726000)

我國茶葉產業國內競爭力分析

董照鋒

(商洛市農產品質量安全檢驗檢測中心,陜西 商洛 726000)

以中國統計年鑒數據為基礎,采用綜合比較優勢指數法定量分析我國18個產茶省份茶葉的規模優勢指數、效率優勢指數和綜合優勢指數。結果表明:福建、浙江、云南、湖北、貴州、四川、湖南、安徽、重慶等9個省具有綜合比較優勢,福建和浙江優勢特別明顯。在此基礎上提出了發揮政府職能作用、提升產業科技水平、加快推進標準化進程、高度重視品牌建設、強化產品質量控制等發展建議。

茶葉;競爭力;綜合比較優勢指數法;中國

中國具有漫長的茶葉生產和消費歷史,產茶量穩居世界第一。近年來,隨著茶葉市場的不斷向好,各主要產茶省份高度重視茶葉產業的發展,全國茶葉規模、產量和平均單產逐年提高,催生出諸如云南普洱、西湖龍井、黃山毛峰等多個名茶品牌,茶葉產業已成為各主要產茶省份農村經濟發展的重點產業之一,成為茶葉產區農民脫貧致富的主要抓手。目前,國內學者閆逢柱(2006)[1]、李道和(2007)[2]、伍雁南(2011)[3]、翟羽(2015)[4]、陳義吉(2016)[5]等分別對中國茶葉產業國際競爭力開展了研究,張紅旗、圣濤(2014)[6]對我國云南、福建、安徽、四川、湖南、湖北、江西、浙江、廣西9個省茶葉產業競爭力開展了研究,羅愛靜(2017)[7]、郎萍萍(2015)[8]、劉燕妮(2009)[9]、李嵐(2009)[10]、李道和(2008)[11]、陳春燕(2016)[12]等分別對湖南、貴州、安徽、云南、江西、四川等省份的茶葉產業競爭力開展了實證分析,形成一定的指標體系。對于全國產茶省份茶葉競爭力全面的定量分析尚未見相關的研究文獻。基于前人的研究成果,選用2010-2015年統計數據對我國茶葉產業國內競爭力進行分析,并就我國茶葉產業的健康發展提出建議。

1 資料與方法

采用綜合比較優勢指數法,依據《中國統計年鑒》和《陜西統計年鑒》2010—2015年統計數據,通過計算江蘇、浙江、福建、云南、安徽、湖北、湖南、江西、山東、河南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、陜西、甘肅等我國18個產茶省份茶葉的規模優勢指數(SAI)、效率優勢指數(EAI)和綜合優勢指數(AAI),分析陜西茶葉產業競爭力的變化趨勢(據《中國統計年鑒》數據顯示,西藏有茶葉種植面積的統計但總產量接近于零,在此忽略)。

規模優勢指數(SAI)反映的是某種作物在一個地區的規模優勢和專業化程度[15]。本研究中,SAI單指茶葉規模優勢,SAI=(Sts/Ss)/(St/ S),Sts為某省茶葉播種面積,Ss為該省農作物總播種面積,St為全國茶葉播種面積,S為全國農作物總播種面積。SAI值大于1說明該省茶葉在全國具有規模優勢,SAI小于1說明無規模優勢,值越大規模優勢越越明顯,反之則劣勢越大。

生產效率優勢指數(EAI)也是單產比較優勢指數,是從內涵生產力的角度來反映某種作物的比較優勢[15]。本研究中,EAI單指茶葉生產效率優勢,EAI=(Yts/Yi)/(Yt/Y),Yts為某省茶葉平均單產,Yi為該省農作物平均單產,Yt為全國茶葉平均單產,Y為全國農作物平均單產。EAI大于1說明該省茶葉在全國具有效率優勢,EAI小于1說明該省茶葉生產效率處于劣勢,值越大生產效率優勢越明顯,值越小劣勢越大。

綜合比較優勢指數(AAI)是全面反映某種作物在一個地區生產優勢度的指標[15]。本研究中,AAI單指茶葉綜合比較優勢,, AAI大于1說明該省茶葉生產水平在全國具有綜合比較優勢,AAI小于1則無綜合比較優勢,值越大優勢越顯著,反之則劣勢越大。

2 實證分析

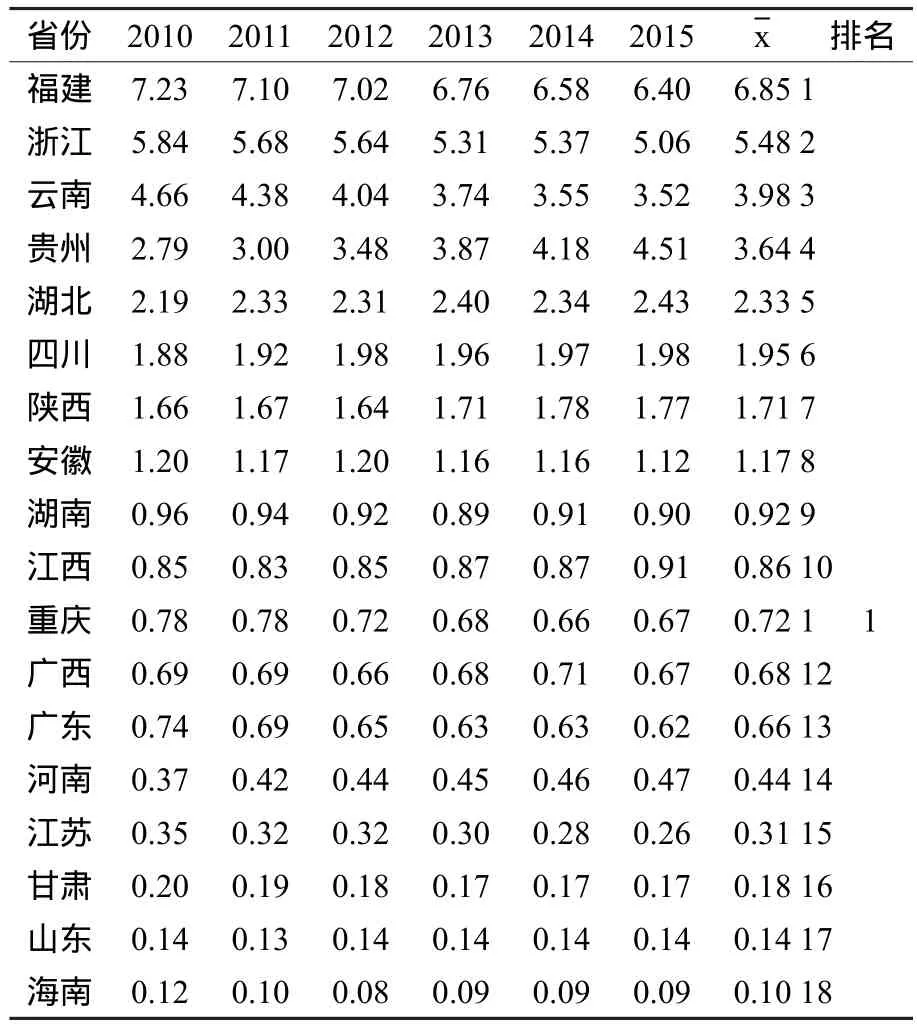

2.1 規模優勢比較(SAI)

由表1可知,2010-2015年全國18個產茶省份中福建、浙江、云南、貴州、湖北、四川、陜西、安徽SAI值大于1,表明這8個省份茶葉生產具有規模優勢,專業化程度較高,其他10個省份茶葉產業還未形成規模優勢。從年際變化分析,2010-2015年陜西、貴州、湖北3省份茶葉SAI值呈上升趨勢,福建、浙江、云南茶葉SAI值下降趨勢明顯,四川、河南穩中有升,安徽、江西、重慶、廣西、廣東、江蘇、甘肅、山東、海南基本趨于穩定。

表1 2010~2015年中國產茶省份的SAI值Table 1 The SAI index of Chinese tea producing provinces 2010-2015

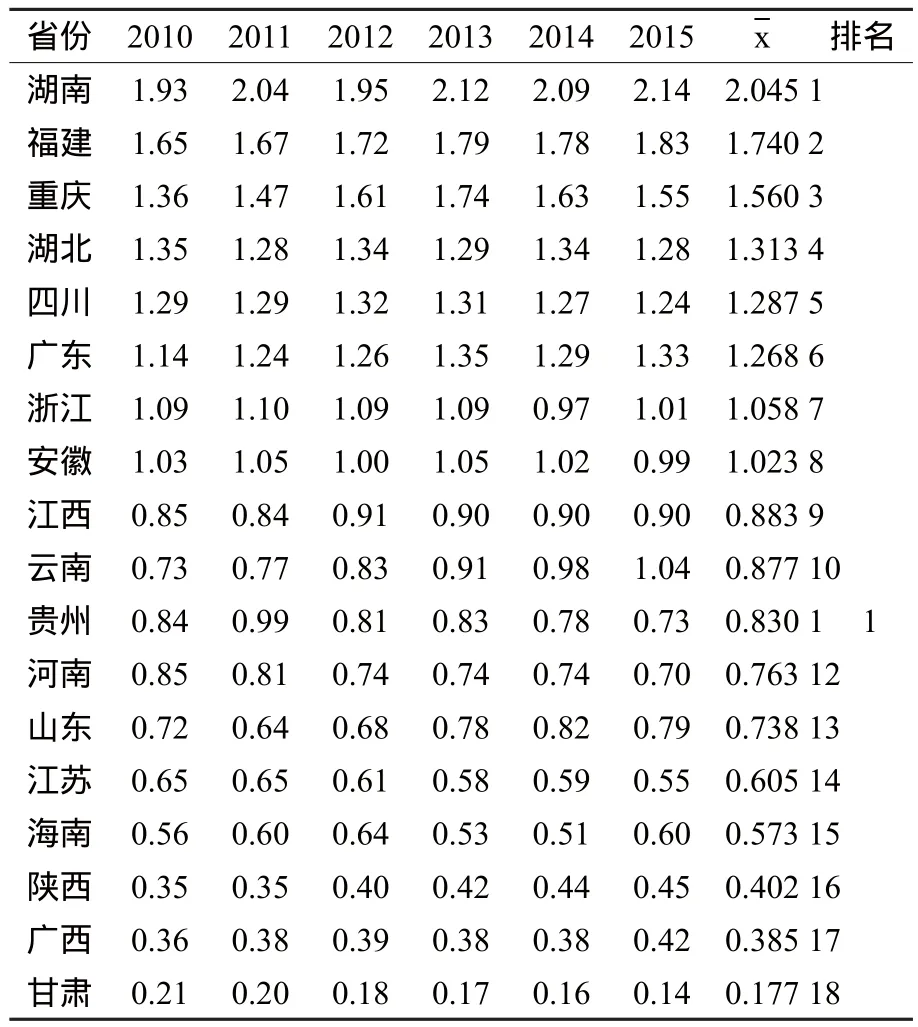

2.2 效率優勢比較(EAI)

由表2可知,2010~2015年全國18個產茶省份中茶葉的EAI值大于1的有湖南、福建、重慶、湖北、四川、廣東、浙江、安徽,表明這8個省份的茶葉生產效率優勢明顯,單產優勢顯著。從年際變化分析,2010-2015年EAI值位于前8的省份中湖南、福建、重慶、廣東呈上升趨勢,湖北、四川穩中有降,浙江2014年低于1,安徽2015年低于1。其他10個省份中江西、云南、山東、海南、陜西、廣西趨于上升趨勢,云南2015年EAI值大于1,貴州、河南、江蘇、甘肅呈下降趨勢態勢。

表2 2010~2015年中國產茶省份的EAI值Table 2 The EAI index of Chinese tea producing provinces 2010-2015

2.3 綜合優勢比較(AAI)

如表 3所示,福建、浙江、云南、湖北、貴州、四川、湖南、安徽、重慶等9個省AAI值大于1,表明這9個省份具有綜合比較優勢,其中福建和浙江綜合比較優勢特別明顯。從動態上看,2010-2015年AAI值位于前9的省份中云南、貴州綜合比較優勢總體呈增長態勢,福建、湖北、四川、湖南、重慶趨于穩定,浙江、安徽處于下降趨勢。其他9個省份中江西、陜西綜合比較優勢總體呈上升趨勢,廣東、河南、廣西、山東、海南、甘肅趨于穩定,江蘇處于下降趨勢。

3 結論與建議

3.1 結論

從分析結果看,我國的18個產茶省份中,福建、浙江、云南、貴州、湖北、四川、陜西、安徽等8個省份具有茶葉生產規模優勢,專業化程度較高;湖南、福建、重慶、湖北、四川、廣東、浙江、安徽等8個省份具有明顯的效率優勢,單產優勢明顯。總的看來,福建、浙江、云南、湖北、貴州、四川、湖南、安徽、重慶等9個省具有綜合比較優勢,福建和浙江綜合比較優勢特別明顯。從動態上看,云南、貴州、江西、陜西綜合比較優勢總體呈增長態勢,福建、湖北、四川、湖南、重慶、廣東、河南、廣西、山東、海南、甘肅趨于穩定,浙江、安徽、江蘇處于下降趨勢。

表3 2010~2015年中國產茶省份的AAI值Table 3 The AAI index of Chinese tea producing provinces 2010-2015

3.2 發展對策

3.2.1 發揮政府職能作用

我國茶葉產業要取得跨越式發展,政府的作用至關重要。一是建議茶葉大省成立茶產業發展管理機構,在省級層面成立茶葉發展辦公室或茶葉研究所,市級層面可以在產業發展機構內設茶產業發展辦公室,縣級設立茶葉發展管理局或茶葉站,配備一定的管理人員和專業技術人員,確保有機構、有人員做好茶葉生產的技術研發、技術推廣指導、市場推廣服務等,提升茶企的市場風險辨識能力和抗御能力;二是強化專業技術人才保障。科研人才缺乏是當前茶葉產業創新領域面臨的難題之一,茶葉科技攻關是推進整個茶產業的轉型升級、提高茶葉產業競爭力的關鍵。應該建立人才儲備機制,建議涉農高校設立茶葉專業,加快技術人才培養,同時暢通專業技術人才引進的綠色通道,提升茶葉從業人員的整體素質,提高科技對產業的貢獻率;三是加大政策支持。政府通過政策傾斜,在基地建設、財稅金融、土地流轉等方面給予強力支持。加大資金投入,扶優扶強龍頭企業,扶持茶農革新生產工具,改進生產工藝,提升生產效率。支持科技研發與技術推廣,優化茶葉生產程序,有效降低生產成本,提高茶葉市場競爭力;四是推動企業優化整合,鼓勵龍頭企業通過合作共建、兼并重組來擴大規模,引導中小企業、合作組織、家庭作坊資產重組,培育和壯大一批具有競爭優勢的茶葉企業,逐步形成規模化的產業集群,形成較強的產業發展合力和市場競爭力。

3.2.2 提升產業科技水平

提高茶葉產業競爭力的關鍵在于加強技術創新與攻關,解決生產加工方式落后、單產水平低、特色不明顯、產業鏈條短、經濟效益低等諸多問題。一是北方茶區加快無性系茶園建設,提高無性系覆蓋率;二是加強良種選育和引進推廣。各地應結合區域品種資源和自然條件開展茶葉優良品種選育和引進,形成各自的品種結構和品種特色,加速茶園良種化進程;三是提升機械化水平。北方茶區茶園規模普遍偏小,立地條件較差,茶葉產業機械化水平比較低。當前農村勞動力短缺與茶園規模不斷擴大的矛盾日益尖銳,因此要圍繞茶園采茶、修剪引進推廣一批茶園生產的機械,緩解勞動力壓力,提升工作效率;五是優化品種結構。要根據各自的資源優勢、區域特色、工藝優勢,通過技術創新改進加工工藝,優化品種結構,研制具有特色的茶葉品種。要提高茶葉深加工度,加快開發新型茶功能性飲料和茶保健品,促使茶葉資源充分利用,延長產業鏈,提高效益。

3.2.3 加快推進標準化進程

茶葉標準化生產是提升茶葉質量安全水平,增強市場競爭力,提高產業經濟效益,實現茶業現代化的重要途徑。一是加大茶園標準化建設力度。積極推進茶園適度規模經營,積極做好茶葉標準化生產技術培訓,充分發揮技術單位的技術優勢和企業及農村經濟組織在標準化建設中的示范帶動作用,推進標準化茶園建設;二是制定生產加工標準。從全國范圍來看,規模較大的茶葉生產企業偏少,近乎一半生產者為家庭式作坊,由于生產技術參差不齊、加工工藝良莠不濟,導致茶葉品質、質量差異較大。因此要盡快建立各類茶葉的產品質量和生產技術的國家標準和地方標準,并加大標準的執行力度,及時跟蹤標準評估并及時修訂,確立科學合理的技術指標和生產工藝,全面規范和促進茶葉產業發展;三是發布農殘限量標準。要結合各地區茶葉的特點,制定綠茶、紅茶等茶葉的農殘國家標準和地方標準,同時要加大標準的執行力度。制定標準時要與國際接軌,確保我國茶葉長期內能夠獲得比較優勢。

3.2.4 高度重視品牌建設

推進農業品牌建設是轉變農業發展方式,順應消費結構升級,提升產品市場競爭的必然選擇。近年來,各地已經開始重視茶葉品牌建設,采取了一系列的推進措施,取得了一定的成效,但還沒改變“有名茶、無名牌”的產業現狀。要主抓3個方面:一是推進茶葉品牌整合。當前我國茶葉品牌眾多,要因地制宜的整合品牌,必要時可跨區域整合,使中國茶葉在“量”上有飛躍,在“質”上提升,在“面”上有擴大,形成茶葉的規模優勢和品牌效應;二是推進公共品牌和企業商標協同發展。一定要注重公共品牌和企業商標協同發展,政府部門要在公共品牌使用方面發揮職能作用,堅決杜絕茶企破壞公共品牌聲譽。茶企管理者要樹立品牌意識,共同維護和提升陜茶品牌價值和品牌影響力;三是重視宣傳推介。結合全球消費熱點加大宣傳力度,通過互聯網、國際農產品博覽會、國際茶業博覽會、茶文化節等重大活動,積極做好中國茶葉的宣傳和推介,讓更多國家的消費群體了解中國茶葉。

3.2.5 強化產品質量控制

茶葉質量關乎整個產業的健康發展,也關乎著茶業國際影響力和競爭力。一是啟動茶區重金屬普查與治理。摸清茶區土壤和產品的重金屬分布區域,因地制宜的做好產業規劃布局,確保新建茶園不在重金屬污染區。對于老茶園,一旦重金屬危害嚴重,政府要做好產品的合理處置,迅速開展污染區域土壤重金屬治理和修復;二是開展全國茶業有害生物普查,弄清楚有害生物種類和分布,積極開展茶區重大有害生物發生規律及防治技術研究;三是積極推廣無害化生產技術。加快茶葉“三品一標”(無公害茶葉、綠色茶葉、有機茶葉、農產品地理標志)的生產和認證,嚴格按照相關的生產標準從事生產經營活動。普及科學施肥和病蟲害無害化防治技術,提高茶農、茶企的質量安全意識,引導科學種茶和科學管理,大力推廣有機肥,控制和降低農藥殘留;四是嚴格落實質量安全措施。建立和落實茶葉質量合格證制度和追溯制度,落實生產主體責任,實現產品追根溯源。

[1] 閨逢柱,張文兵.中國茶葉國際競爭力“國家鉆石”模型的評價與分析[J].經濟林研究,2006,24(1):50-10.

[2] 李道和,高嵐.中國茶葉產業國際競爭力實證分析[J].林業經濟,2007(7):23-26.

[3] 伍雁南.中國茶葉出口國際競爭力研究[J].湖北社會科學,2011(2):88-91.

[4] 翟羽.中國茶葉產業的國際競爭力探析[J].福建茶業,2015(6):46-47.

[5] 陳義吉. 中國茶葉貿易的國際競爭力分析[J].福建茶業,2015(6):42-43.

[6] 張紅旗,圣濤.我國主要產茶省份茶葉產業競爭力研究[J].云南農業大學學報,2014,8(4):34-38.

[7] 羅愛靜,歐陽威,謝文照. 湖南省茶葉產業競爭力研究[J].農業圖書情報學刊,2017,29(2):16-22.

[8] 郎萍萍.貴州茶葉產業競爭力研究[J].農技服務,2015,32(1):188-190.

[9] 劉燕妮,章家清.安徽省茶葉產業競爭力分析[J].安徽農業科學,2009,37(4):1818-1820.

[10] 李嵐.云南茶葉產業競爭力探析[J].茶葉,2009,35(2):96-98+105.

[11] 李道和,池澤新,張海濤. 江西省茶葉產業競爭力實證分析[J].江西農業大學學報(社會科學版),2008,7(3):188-190.

[12] 陳春燕,杜興端,熊鷹,等. 綜合比較優勢指數法評估四川茶葉產業的競爭力[J].貴州農業科學,2016,44(2):199-202.

[13] 朱莉.山東省茶葉產業競爭力分析[J].山東工商學院學報,2012,26(2):27-30.

Analysis of Domestic Competitiveness of Chinese Tea Industry

DONG Zhao-feng

(Shangluo Municipal Agricultural Product Quality SafetyInspection and Testing Center, Shangluo 726000, China)

By means of the statistical data from China Statistical Yearbook , the scale advantage index, ef ficiency advantage index and comprehensive advantage index of tea production in 18 tea producing provinces of China were quantitatively analyzed by the method of comprehensive comparative advantage index.The results show that Fujian, Zhejiang, Yunnan, Hubei, Guizhou, Sichuan, Hunan, Anhui, Chongqing and other 9 provinces have comprehensive comparative advantages, and the advantages of Fujian and Zhejiang are particularly obvious.On the basis of this, some suggestions are put forward, such as giving full play to the function of government, promoting the level of industry science and technology, speeding up the process of standardization, paying great attention to brand building and strengthening product quality control.

Tea, Competitiveness, Aggregated Advantage Indices, Shaanxi

S571.1

A

1009-525X(2017)02-44-48

2017-03-02

2017-03-09

陜西省農業科技示范推廣項目(KJCX-2015-02)

董照鋒(1977-),男,陜西洛南人,研究員,主要從事農產品質量安全及農業品牌研究。