動態系統中的變化率:第二語言發展中的時段

周玥

摘要:在動態系統理論視域下,二語習得是一個動態發展的非線性復雜系統。第二語言發展發生于不同但相互作用的時段中,從幾十年的生命跨度到幾毫秒的大腦活動,均可作為語言發展的時段之一。由于時段之間的交互作用,研究者常基于多個重點時段,對語言現象進行研究。研究發現,在二語發展這一動態系統中,含有多個子系統,各子系統有自己的時段和變化率,而各時段間的交互作用是語言發展的核心之一。基于時段,對語言學習者的學習動機進行研究,實際意義重大。

關鍵詞:第二語言發展 時段 交互作用 變化率 動態系統

中圖分類號:H319文獻標識碼:A文章編號:1009-5349(2017)13-0066-03

一、時段與時間的分形性

時段和時間窗口是兩個不同概念。時段指的是發展過程中的間隔尺寸;從宏觀角度出發,著眼于一生的發展變化,以眾多時刻作為樣本。而時間窗口指的是研究的持續時間。比如,研究人的一生,時間窗口是貫穿其終生的一整段時期,而時段可用于查驗不同時期的發展變化。譬如在一項研究中,研究者著眼于研究學習者在兩年間語音發展的情況(時間窗口),并每周評估其表現情況(時段)。

(一)時段

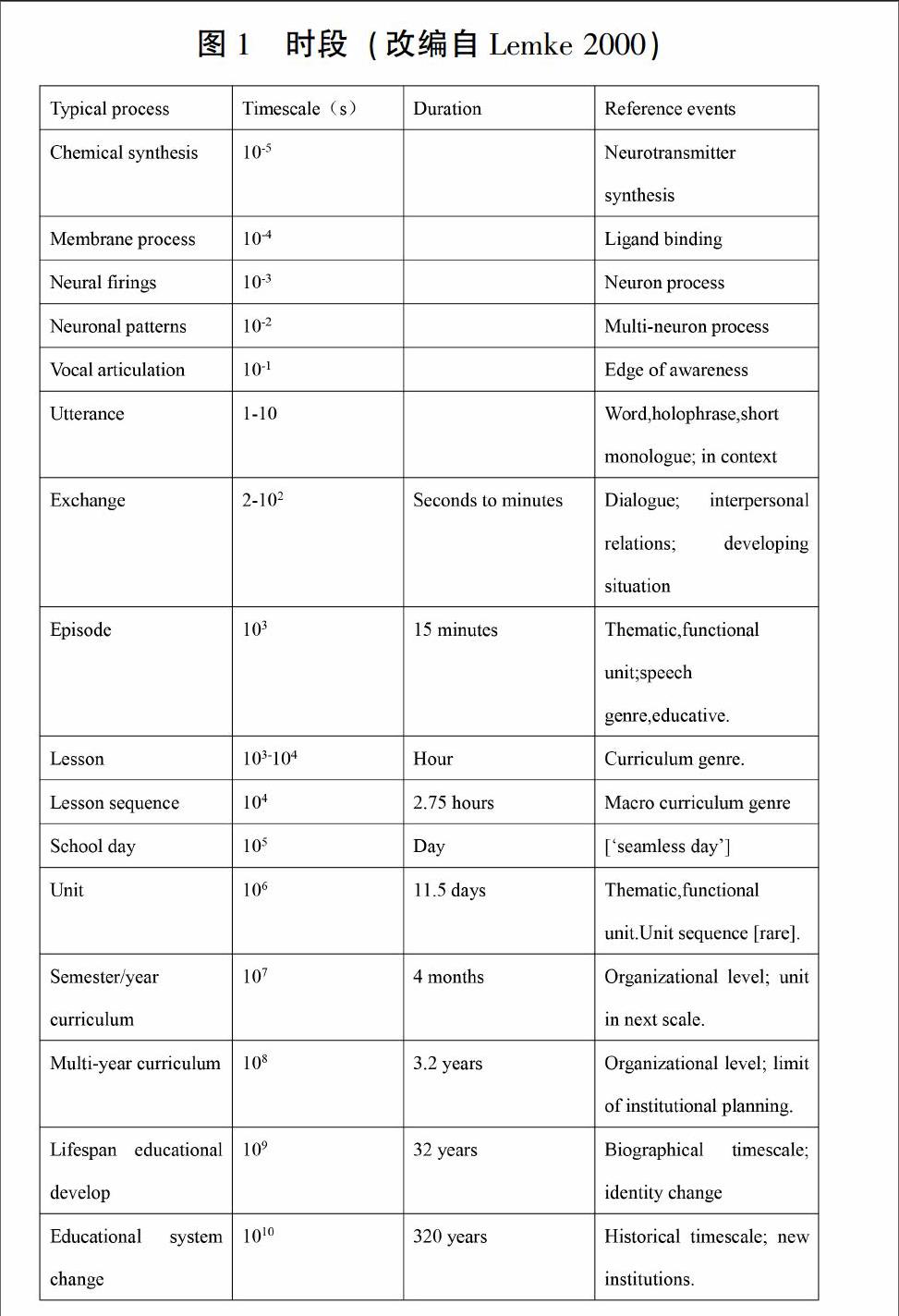

對于人類發展的研究而言,僅有一小部分時段是與之相關的。針對時段,Lemke曾總結了一份極具實用性的概要(圖1),結果表明與人類生存相關的時段在10-5秒到109秒之間。

Lemke 著眼于研究在學校這一背景下,時段是如何組合及產生交互作用的。其中,尤其是10-1-107這一段時段是與之密切相關的。

(二)時間的分形性

其他相關文章中曾提及,人類一生中,語言系統的子系統在所有的時段中,均是不斷發展的。時間具有分形性,從某種意義上說,時間是無標度的。這意味著盡管研究者可著眼于以年或毫秒,或以在此之間的其他單位作為時段,但沒有任何尺度可用來界定語言的發展。研究者采用相關方法用于收集針對某一特定行為的數據,基于此,對所使用的時段進行定義。一項時間窗口為2年,且需每月進行觀察的縱向研究,可以月或年,或在此之間的其他單位作為時段(如半年,兩個月,等等)。一項五分鐘的詞匯判斷實驗,每300毫秒測評一次,可以5分鐘或300毫秒,或在此之間的其他單位作為時段。但這并不意味著語言發展僅僅發生于用于測評的時段中。即使聚焦于某一特定的時段,語言發展也是無標度的。

二、不同時段中的語言發展

從未有任何研究,從整個生命跨度的層面,對語言發展進行研究。語言發展是一個復雜的過程,發生于許多相互作用的時段中,且所選定的時段對語料的選擇與解讀,具有一定影響。對于時間窗口而言也同樣如此。沒有任何一個時段或時間窗口能完全勾勒出語言發展的全貌。在某一時段中的語言發展,受到在更小或更大的時段中發展情

圖1時段(改編自Lemke 2000)

況的影響。不同層面的發展過程對所聚焦的時段中的發展進程產生影響。Trinh(2011)的研究表明,需綜合考慮時段與時間窗口,才能對語言發展情況做出科學總結。通過對一位語言專家35年來的作品進行研究,Trinh發現在這段時間中,其作品的詞匯及句法復雜度是有變化的,某段時期的語言復雜度處于下降狀態,某段時期則處于增強狀態。

與語言習得的研究相比,語言損耗的研究趨于在長時段中進行。習得和損耗具有不同的變化速度;習得可在幾小時或幾天內發生,而損耗的發生則需耗費更多的時間,常為數十年。Schmid (2011) 曾在文章中提到,有相關的語言損耗研究基于長時段。曾有一項歷時16年的縱向研究,以居住在澳大利亞的荷蘭移民為研究對象,旨在探求其母語損耗情況。(de Bot & Clyne,1994)盡管在兩次測評間,持續時間為16年,但研究者并不知曉語言損耗實際發生在哪一時段中。為明確闡釋語言發展的曲線變化過程,則需在該段時間內進行多次測評。然而,在多次重復測試的過程中,受試者可能會產生相關學習策略,影響結果的精確性。

(一)子系統與其時段

第二語言發展是涵蓋不同層次的次級技能的發展過程。較高層次的技能,譬如概念加工,與高度自動化的技能相比(如詞匯通達與發音),需耗費更多的注意力。較低層次的技能加工過程,其顯著特征為自動化,以使得注意力資源能合理運用于較高層次的技能加工中。(Lyster & Sato,2013)如果大系統中嵌有小系統,且各子系統有各自的時段和變化率,問題便產生了:系統能夠進一步分解成多少層?或分解為怎樣的嵌入式子系統?研究的深度取決于研究問題和相關可用資料。舉個例子,如果我們想要研究17世紀荷蘭鹿特丹市的語碼轉換現象,該研究會受限于準確選取與語碼轉換相關的文字記錄。盡管原始資料豐富,但對語料的進一步細化分析則被資料的屬性所限。

語言發展可被分解為技能,進一步分為次級技能,次次級技能等等。然而正是這些技能的發展構成了語言的發展。從動態系統理論角度看,語言發展的核心并非這些成分的總和,而是這些成分間長期的交互作用。

(二)變化率

不同時段中的語言發展變化率是通過不同形狀的函數,學習結果或發展變化的曲線圖表所呈現出來的。因此,盡管以年作為時段時,語用發展的態勢可表現為逐步上升的函數形狀,但若以分鐘或秒作為時段,其變化情況并不顯著。在語調學習方面,則存在突升或中斷的變化趨勢。用以表述語言發展情況的函數有多種形狀,最典型的學習曲線為“S”形:初始階段發展變化微小,之后呈突升態勢并逐漸趨平。這一形狀反映了學習系統中各特性間的交互作用及其與環境間的相互影響。在早期階段,需從環境輸入中大量學習,但系統中還會存儲部分不相關的信息于記憶中。學習曲線所對應的函數上部受限于輸入量。如果環境輸入或多或少的相同,學習系統將逐漸吸納這一信息,不再繼續從中獲取信息。舉一相關例子:Huibregtse 和Verspoor 等人(2011) 針對荷蘭雙語中學教育進行了一項研究,其中對詞匯的學習速度進行測試。研究顯示,雙語班級中學生的學習曲線趨平,而實驗對照組中,學生的學習曲線呈持續上升趨勢。顯然,雙語班級中學習者的詞匯量已達到較高水平,他們所接收的輸入中新詞越來越少,使得其習得速率減慢。早在1919年,Thurstone 已經指出學習環境的限制會對實際的學習效率產生負面影響。這也是van Geert (2008) 所提及的機體在學習上的承載力。由于環境的限制,學習曲線逐漸變為漸近線。因此,對于不同的機體或環境而言,不存在單一的學習曲線。機體、環境與任務,三者長時間所構成的一系列特殊的交互作用會使之產生特殊的函數,或引發在該任務層面上學習曲線的變化。(Newell et al.,2001:58)

變化的持久性與變化的短暫性是兩個不同概念。持久變化發生于較長的時段中,在此之上所獲得的知識是長久記憶并相對穩定的。而短暫性顯著存在于較短的時段中。以法語學習者時體系統的發展為例,在其子系統的發展過程中,比如未完成過去時,對該時態的正確使用在長時間內呈現逐漸增加的態勢。而某一特定學習者在某時學完簡單過去時后,可能會在一段時間內,對該新知識不加區別地使用,直到能穩定使用此時態。比起未完成過去時而言,對簡單過去時的過度使用和誤用將會在較短的時段中顯示出巨大的變化,這是短暫的而非持久的。

三、時段的交互作用與互相結合

動態系統理論認為,時段間具有交互作用,結合多個相關時段對語言發展情況進行研究,是科學合理的研究途徑。

(一)時段的交互作用

時段間的交互作用能達到什么程度?根據動態系統理論(Byrne & Callaghan,2014),所有的時段間互相作用;然而此交互作用有明確的界限。Lemke (2000:279) 提出了浸漸原理,該原理認為在有較快變化過程的時段中,非常緩慢的變化過程則表現為一固定背景。快速變化的過程與相對緩慢的物質過程間,無法進行有效連接,不能有效傳達能量。比如,個人的奔跑對于地球的旋轉速度是沒有任何影響的。要想實現交互作用,兩個過程應當足夠相近才能影響彼此。舉個例子,足球運動員運動技能的發展對其語言技能的發展是沒有任何作用的,兩系統間缺乏共同點,無法相互交換能量或信息。

Lemke (2000: 285) 還提出了異時性的概念。這一概念是指,在長時段中,產生了某個較短時段的效應。比如,全球氣候變化(長時段)達到了某一臨界點,該臨界點對于某棲息地的存留至關重要(短時段)。再比如,全球氣候變化(長時段)所引發的火山噴發效應(短時段)。舉一個語言學上的例子:語言學習者發現句子加工過程中,生命度發揮了一定重要作用,即使這一認知概念在其母語中是缺失的。

(二)時段間的結合

“現在”是指截止到目前,在所有可能產生的時段中,所發生的變化的合成物。正如我們無法理清“雞生蛋還是蛋生雞”的問題(即解決長時間內變量間交互作用的問題),我們也無法在不考慮其他時段的前提下,在單一時段中研究時段與學習現象間的交互作用。但若必須涵蓋所有時段,研究恐難以真正進行。對此問題有一切實可行的解決辦法。

在當前所聚焦的時段N中,所能發生的交互作用取決于下層次的時段,即N-1中的發展過程與參與者以及上層次的時段,即N+1中的發展情況。時段N-1中的發展過程,構成了N時段中相關進程的要素,為N中所發生的活動提供動允性。因此,N時段中的發展狀況,受限于N-1中的進程,并對N+1中的情況產生影響。(Lemke,1995)舉個例子,若說話這一行為發生于N時段中,則此時段中的發展狀況會限制N-1中的相關進程,如詞匯提取或句法加工的水平。而N+1時段中的發展狀況,如互動或獨白水平,則會對N中的進程產生限制作用。實際上,基于這三個時段對語言發展情況進行研究,是相對合理的。

四、大腦中的時段

在不同的時段中對信息進行加工處理是有神經基礎的。Harrison等人(2011)的研究曾表明,大腦的各個部分在不同的時段中進行工作:初級視皮層會對環境中的快速變化做出反應,而受到執行控制的額皮質則對產生這些微變化的長期環境進行編碼。依照時間尺度的層次結構,能有效理解大腦功能的許多方面。該層次結構中的最底層與感覺加工的快速波動相關,而最高層次則是對緩慢的環境變化編碼,在此之下,更快的表征得以呈現。

Klebel 等人(2008:7)指出沒有理論能用以解釋人類大腦的組織結構是如何與環境相互關聯的。我們認為大腦將整個環境塑造為一個層次分明的動態系統,在此系統中緩慢的環境變化為更快的發展變化提供背景。換言之,大腦對環境輸入的加工處理取決于其所選用的時段。感覺加工中的快速波動嵌入在環境的慢速波動中。因此,在一定程度上,大腦可組織處理不同時段中的信息并對其進行整合。

五、時段與動機

時段與動機研究存在哪些關聯呢?本文旨在說明語言發展可發生于不同的時段中,且時段間相互作用。僅著眼于某一時段,無法客觀認識語言發展的全貌。MacIntyre,Serroul和Waninge等人(2015)的研究表明,外語學習者的學習動機是不斷變化的,在不同時段中,其動機類型可能存在差異。長期的動機可能來源于職業規劃,短期的動機可能源于通過考試的想法,甚至更短的動機僅僅是源于在課堂發表言論的需要。不同時段中的學習動機與其他進程相互作用,長此以往可能會發生一定變化。在某一特定背景下研究學習者的動機,如以課堂作為背景,則需收集并結合不同時段中的語料,才能全面了解語言發展進程。

六、結論

總而言之,第二語言的發展是一個復雜的動態過程,發生于許多相互作用的時段中,各時段間的交互作用是語言發展的核心之一。不同時段中的語言發展變化率可通過函數圖或曲線圖呈現。在不同的時段中,對信息的加工處理是有神經基礎的,結合時段對學習者的語言學習動機進行研究,是頗具科學性與實際意義的。

參考文獻:

[1]Byrne,D.and Callaghan,G.(2014) Complexity Theory and the Social Sciences,London: Routledge.

[2]de Bot,K.(2012) Time scales in second language development.Dutch Journal of Applied Linguistics 1 (1),143-149.

[3]de Bot,K.and Clyne,M.(1994) A 16-year longitudinal study of language attrition in Dutch immigrants in Australia.Journal of Multilingual and Multicultural Development 15 (1),17-28.

[4]Guinot,B.and Seidelmann,P.(1988) Time scales - Their history,definition and interpretation.Astronomy and Astrophysics 194 (1-2),304-308.

[5]Harrison,L.,Bestmann,S.,Rosa,M.,Penny,W.and Green,G.(2011) Time scales of representation in the human brain: Weighing past information to predict future events.Frontiers in Human Neuroscience 5,37.

[6]Huibregtse,I.(2001) Effecten en Didactiek van Tweetalig Voortgezet Onderwijs in Nederland.Utrecht: University of Utrecht.

[7]Klebel,S.,Daunizeau,J.and Friston,K.(2008) A hierarchy of time-scales and the brain.PLoS Computational Biology 4 (11),e1000209.

[8]Lemke,J.(1995) Textual Politics: Discourse and Social Dynamics.London: Taylor and Francis.

[9]Lemke,J.(2000) Across the scales of time: Artefacts,activities and meaning in ecosocial systems.Mind,Culture and Activity 7 (4),273-290.

[10]Lombardi,M.(2007) Why is a minute divided into 60 seconds,an hour into 60 minutes and there are only 24 hours in a day? Scientific American.See http:/ / www.scientificamerican.com/ article/ experts- time- division- days- hours- minutes/ (accessed 5 March 2007).

[11]Lyster,R.and Sato,M.(2013) Skill acquisition theory and the role of practice in L2 development.In M.Garcia Mayo,J.Gutierrez Mangado and M.Adrian (eds) Contemporary Approaches to Second Language Acquisition (pp.93-110).Amsterdam: John Benjamins.

[12]Newell,K.,Liu,Y.and Mayer-Kress,G.(2001) Time scales in motor learning and development.Psychological Review 108 (1),57-82.

[13]Schmid,M.(2011) Language Attrition.Cambridge: Cambridge University Press.

[14]Thurstone,J.(1919) The Learning Curve Equation.Princeton,NJ: Psychological Review Company.

[15]Trinh,T.G.T.(2011) An Adults Language Variability and Development.Unpublished MA thesis.University of Groningen.

[16]van Geert,P.(2008) The dynamic systems approach in the study of L1 and L2 acquisition: An introduction.Modern Language Journal 92,179-199.

[17]Verspoor,M.,de Bot,K.and van Rein,E.(2011) English as a foreign language: The role of out-of-school language input.In A.De Houwer and A.Wilton (eds) English in Europe Today: Sociocultural and Educational Perspectives (pp.147-166).Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

[18]Waninge,F.,Donyei,Z.and de Bot,K.(2015) Motivational dynamics in language learning: Change,stability and context.The Modern Language Journal.

[19]Zerubavel,E.(1989) The Seven Day Cycle: The History and Meaning of the Week.Chicago: University of Chicago Press.

責任編輯:楊國棟