基于VAR模型下的文化產業對上海城市經濟轉型發展的影響的實證分析

張永慶,祖小妹

(上海理工大學 管理學院,上海 200093)

產業與區域經濟

基于VAR模型下的文化產業對上海城市經濟轉型發展的影響的實證分析

張永慶,祖小妹

(上海理工大學 管理學院,上海 200093)

文章根據2002—2014年的相關統計數據,建立V A R模型,運用單位根檢驗、協整檢驗、G ranger因果關系檢驗、脈沖響應函數和方差分解,分析上海市對文化的需求、文化具有的國際影響以及人力資本水平對上海經濟發展的影響程度及其動態變化。結果表明:文化消費需求、文化國際影響力沖擊對上海經濟發展有正向影響,且影響呈動態增長趨勢;人力資源水平沖擊對文化產業發展有短期影響,但不具有動態持續性。

文化產業;影響因素;V A R模型

上海作為一線城市,憑借其雄厚的經濟實力,卓越的創新能力躋身于全球前列。上海的經濟發展主要集中在附加值較高的第三產業服務業,其次是第二產業。最近幾年上海的經濟發展水平雖然整體上處于增長狀態,但是增速放緩了,由2003年的增速16.60%減緩到2015年的6.60%。經濟增速放緩的背后存在著很多問題,上來海急需通過結構調整,發展經濟,上海作為經濟、文化一體化的城市,其經濟文化環境更適合第三產業的發展。本文就文化產業的發展如何提升上海經濟地位展開研究。

最近幾年,國內學者對于文化產業對經濟發展的影響做了一些研究,并得出了相應的結論。王猛、王有鑫(2015)通過計量方法分析了文化產業對中國35個大城市集聚影響的因素,得出產業多樣化對東部地區文化產業集聚有正向作用,認為不同地區應該制定不同的文化產業戰略[1]。蔣萍、王勇(2011)采用EDA和超效率EDA模型研究了文化產業投入效率,得出文化產業投入產出效率受環境影響最大,且西部地區受影響程度大于東部和中部地區[2]。張潔(2013)通過對技術創新與文化產業發展的研究,得出文化創新通過技術創新機制影響市場需求。技術創新與文化產業是相互影響的[3]。韓順法(2012)對我國文化產業的產業關聯和波及效應進行系統的定量分析,得出文化產業具有產業鏈長、產業關聯度大的特征,能夠帶動一系列相關產業的發展,并產生綜合的聯動效應。但具體到我國文化產業,雖然它的擴散效應及經濟帶動作用經過投入產出實證分析后在一定程度上得到證明,但其真實的帶動能力與理論分析仍存在不小的差距[4]。施衛東、衛曉星(2013)運用PLS模型分析了文化產業對經濟增長的影響路徑及效用,得出文化既可以促使經濟快速發展,又可以通過影響人力資本和技術創新來間接的作用于經濟增長[5]。李增福、劉萬琪(2011)利用灰色關聯度方法分析了文化產業對經濟增長的影響,指出文化產業創新對經濟增長具有巨大的拉動作用,尤其對第三產業的發展。重視文化產業中文化制造業的發展,推動文化創新,對拉動經濟增長具有重要的意義[6]。滕堂偉、翁玲玲和韋素(2014)瓊利用泰爾指數對區域文化產業發展差異進行了度量,并采用灰色關聯法分析其影響因素,得出由于政策導向,經濟發展因素導致不同地區文化產業發展不同。指出GDP,人均文化消費支出對經濟影響顯著[7]。

一、發展現狀

自入市以來,上海經濟得到迅速的發展,逐漸成為國際大都市,相應的,上海文化產業也得到了井噴式的發展,并且增速呈上升趨勢。

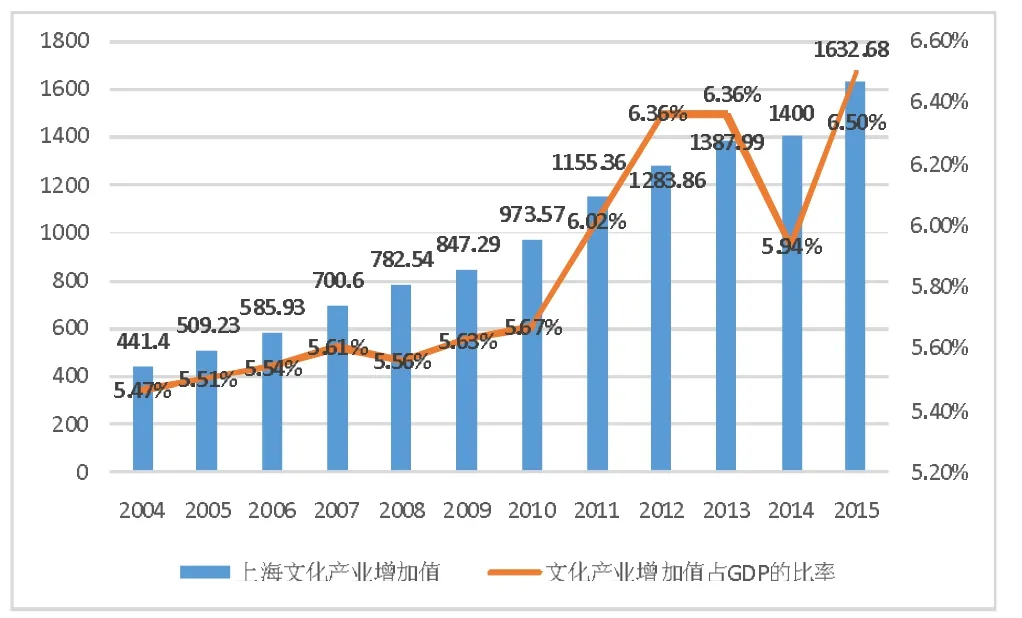

(一)總體規模不斷擴大

2015年,上海文化產業增加值達1 632.68億元,同比增幅為16.62%,占生產總值比重的6.5%。產業構成中,文化創意和設計服務、工藝美術品生產和文化產品輔助生產等產業經濟規模較大,增加值超過百億。從圖1中可以得出以下結論:上海文化產業增加值總體呈上升趨勢,在2010—2012年期間文化產業增加值占GDP比率顯著上升,2012—2013年基本保持不變,之后經過短暫的下降,下降到2014年的5.94%,之后又增加到2015年的6.5%。上海文化產業增加值及其占生產總值的百分比是成上升趨勢的。

圖1 上海文化產業增加值及其占GDP的百分比

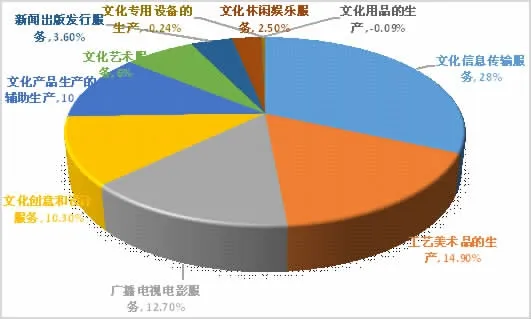

(二)產業結構持續優化

2015年,總體上看上海文化產業各個行業發展良好,文化信息傳輸服務、工藝美術品的生產以及廣播電視電影服務增長的最多,增速分別為28%、14.9%、12.7%。隨著產業結構的不斷優化,產業效益隨之提高(見圖2)。

圖2 2015年上海文化產業主要行業增加值

二、指標選取

根據上海文化產業發展的特點和已有的研究文獻,我們提煉出四大指標:

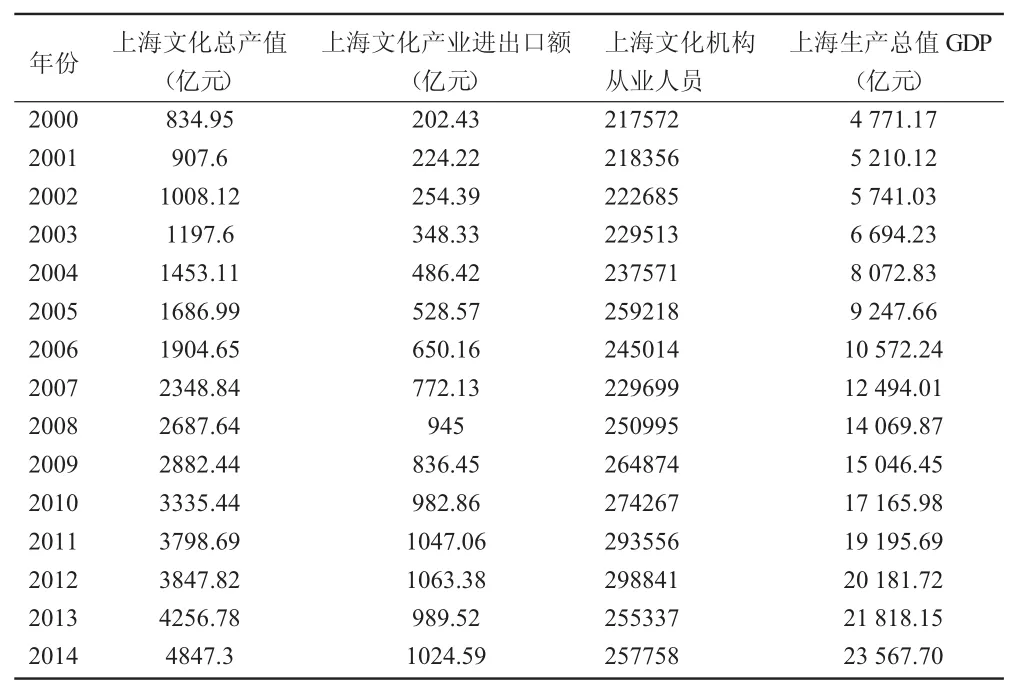

1.上海經濟發展水平。文化產業的發展一定程度上反應出經濟發展水平,經濟水平越高的地區文化產業發展的越好,所以文化產業發展以經濟發展為基礎,經濟發展到一定程度,會為文化產業的發展創造條件,并提供相應的經濟基礎保障。所以本文以上海GDP總值來反映上海經濟發展水平。

2.上海文化消費需求。要想帶動文化產業的發展,提高經濟發展水平,文化產業提供的產品和服務必須滿足文化消費者需求,這樣才會促進文化產業的迅速發展。目前,上海文化產業基本上處于供需求相平衡狀態。所以本文用上海文化總產值來反映文化消費需求。

3.上海人力資本水平。人力資本在經濟持續發展中起著重要作用,同時也是產業發展的核心資本。文化產業發展的水平與人才的質量和數量息息相關。管理者和生產者只有具備相應領域的專業知識和技能儲備才能將新進的技術和知識轉換成文化產業生產力。所以主要文化機構從業人員數反映人力資本水平的指標。

4.上海文化國際影響力。第三產業占經濟總產值比重越來越大,國際市場的占有率比重體現了經濟發展的活力,國際影響力越大對經濟貢獻也就越大,進出口額作為經濟增長的一大要素,上海文化進出額的總量直接影響了上海的經濟總量,本文以上海文化產業進出口總額反映上海文化國際影響力。

表1 2000—2014年上海生產總值、文化產業總產出、文化從業人員數、文化進出口總額

三、模型設定與數據選取

(一)模型設定

VAR模型(向量自回歸模型)常常被應用于經濟問題的研究,是統計上一種處理時間序列的方法,把系統中每一個內生變量作為系統中所有內生變量的滯后值的函數來構造模型。作為系統中所基本模型為:

Yt=A1Yt-1+…+ApYt-p+Bxt+εt

t=1,2,…,T

其中,樣本總數為 t,A1,A2,…,Ap 矩陣和 B矩陣是被估計的系數矩陣。Xt是外生變量,Yt是內生變量,p為滯后階數,εt是k維擾動向量,他們可以同期自相關,但是與滯后項不相關。

(二)數據選取

本文選取上海生產總值GDP作為反映上海城市經濟發展水平的指標,用Y表示。同時,用A、B、C分別表示上海文化生產總值、上海文化產業進出口總額、文化及相關產業機構從業人員數。上海總GDP值、上海文化進出口總額、上海文化總產值和上海文化機構從業人員數據來源于2000—2014年《上海統計年鑒》。其中2010—2011年文化產業增加值數據由東方文創網獲得;由于2012—2014年上海文化進出口額的數據缺失,采用指數平滑法進行補充。為克服數據的異方差性的影響,本文對每個變量求對數,并對數值進行實證分析,分別表示為 lnY、lnA、lnB、lnC。

四、實證分析

(一)單位根檢驗

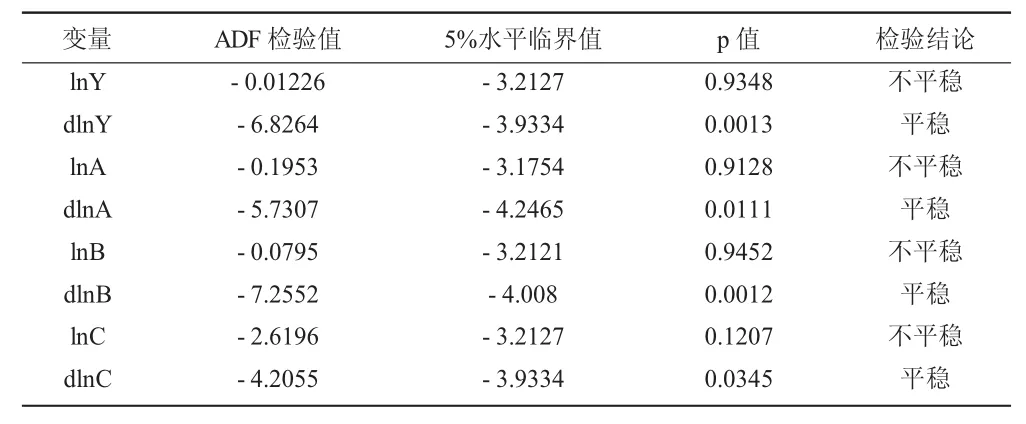

單位根檢驗主要是確定變量數據的平穩性,本文運用ADF檢驗方法對lnY、lnA、lnB、lnC進行單位根檢驗,以檢驗數據的平穩性。

表2 各序列數據 ADF單位根檢驗結果

從表 2可以看出,lnY、lnA、lnB、lnC時間序列在給定的5%顯著水平下的單位根檢驗中都存在單位根,表明各時間序列是不平穩的,而各變量的對數dlnY、dlnA、dlnB、dlnC在5%顯著水平下的單位根檢驗中不存在單位根,即各變量為二階差分平穩序列。因此,需要通過JohAnsen協整檢驗,來檢測各變量間是否存在均衡關系。

(二)Johansen協整檢驗

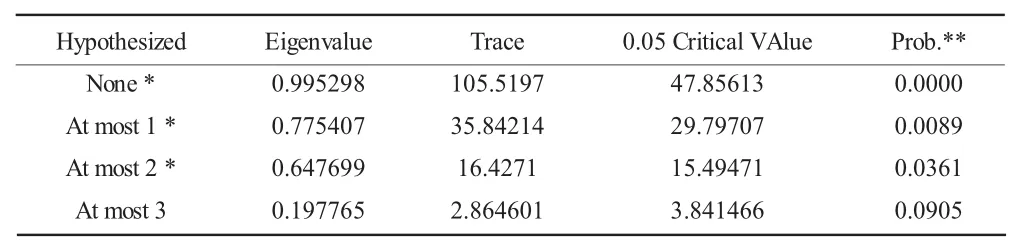

Johansen協整檢驗主要用于判斷各變量間是否存在長期均衡關系。本文采用基于VAR模型回歸系數的Johansen協整檢驗方法對模型進行協整檢驗。結果見表3。

表3 Johansen協整檢驗結果

從表3協整檢驗結果可以看出,在5%的置信水平下拒絕“0個協整關系”假設,拒絕“最多1個協整關系”假設,拒絕“最多2個協整關系”假設,而接受“最多有三個協整關系”的假設,說明各變量之間存在3個協整關系,因此這四個變量之間存在長期穩定的均衡關系。

(三)Granger因果關系檢驗

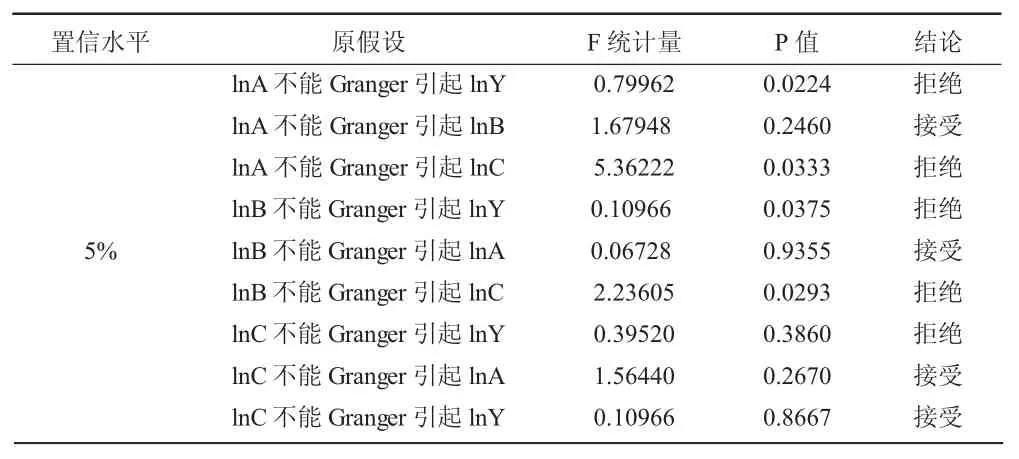

Granger因果關系檢驗主要是用來檢驗內生變量是否可以作為外生變量對待。本文利用Granger因果關系檢驗方法分析上海文化消費需求、上海人力資本水平以及上海文化國際影響力與經濟發展的因果關系,分析結果如表4所示。

表4 Granger因果關系檢驗

從格蘭杰檢驗結果可以看出在置信值為5%的條件下,上海文化消費需求和上海文化國際影響力都是上海經濟增長的Granger原因。人力資源水平不是上海經濟增長Granger原因,對此,由于Granger因果關系檢驗不是檢驗變量之間的因果關系,而是檢驗一個變量解釋另一個變量的滯后值的程度。

隨著經濟迅速的發展,文化產業機構的人員增長速度沒有經濟增長的明顯,所以因果關系不是很明顯,這也與高素質人才的引進,低技能人才的退出市場有關。

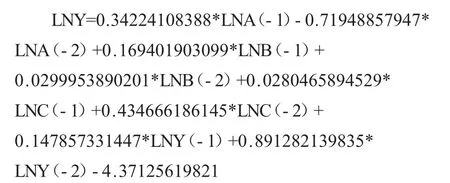

(四)VAR模型估計

為確保所選擇的模型的準確性,需要選擇合適的VAR模型滯后期。在VAR中通常一個方程的被解釋變量(及其滯后項)在另一個方程中是解釋變量,這就涉及到一個滯后階數的問題。因為滯后階數越多,需要估計的參數就越多。本文以經濟增長為因變量,以上海文化消費需求,上海人力資本水平,上海文化國際影響力為自變量建立VAR模型,根據AIC和SC準則,操作結果如下:

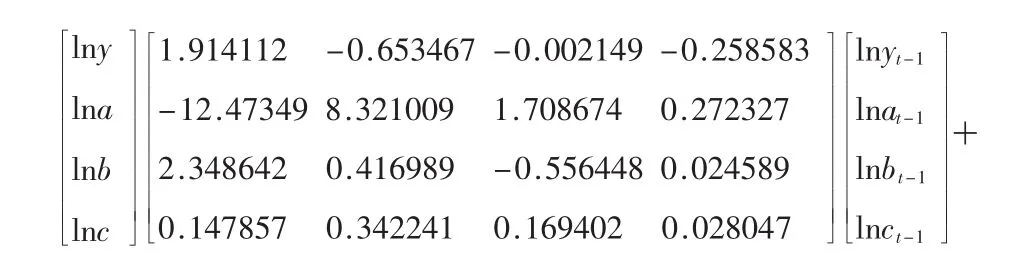

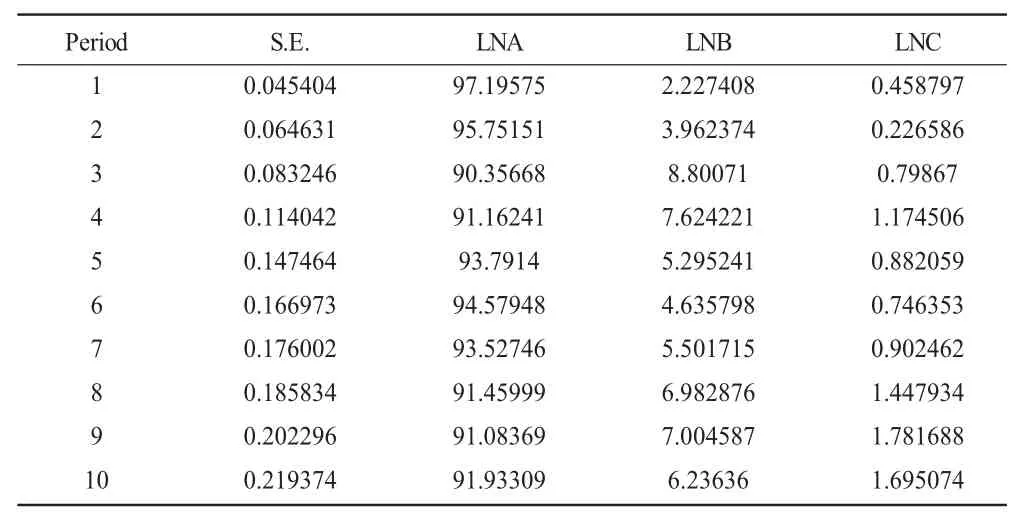

因此選擇VAR模型滯后期為2期,得到相應的VAR估計式結果如下:

(五)脈沖響應函數分析

脈沖響應函數是用于衡量隨機擾動項的一個標準差沖擊對內生變量當前和未來取值的影響,本文利用脈沖響應函數分析lnA、lnB、lnC的一個標準沖擊對lnY當前值和未來值的影響。分析結果如圖3所示,其中橫軸表示沖擊作用的滯后期,縱軸為為因變量lnY,實線表示變量收到沖擊后的脈沖函數,虛線表示正負兩倍的標準差偏帶。

圖3 脈沖響應圖解

從圖3可以看出,當本期給lnA一個新息沖擊后,經濟增長會產生以正向為主的正負雙向波動,在第6期達到最大值,這表明當消費者對文化需求受到外部條件沖擊時,經濟增長會收到正向的沖擊影響,而且這種沖擊影響持續較長時間。

從圖3可以看出,當本期給生lnB一個新息沖擊后,經濟增長會產生以正向為主的大幅波動,在第4期達到最大值,之后開始逐漸擴大,表明當上海文化國際影響力收到某一沖擊給經濟增長帶來正向的沖擊作用。

從圖3可以看出,當本期給lnC一個新息沖擊后,經濟增長會產生以正向為主的明顯波動,在第5期達到最大,之后一直處于緩慢上升趨勢,這表明人力資源水平上海文化國際影響力受到外部條件的某一沖擊后,會給經濟發展帶來明顯的正向沖擊,而且這種沖擊具有很大的波動性。

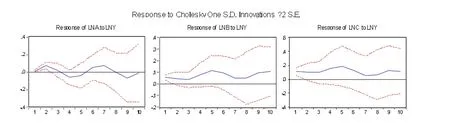

(六)方差分解

方差分解根據不同需要把某變量方差分解為不同的部分,比較它們之間的大小并用F檢驗進行顯著性檢驗的方法,來進判斷不同影響因素的重要性。脈沖響應函數能夠了解到VAR模型中某個內生變量收到其他變量的沖擊所產生的影響。方差分解的結果(見表5)表明,隨著時間的推移,上海文化需求對上海經濟增長的貢獻率最大,并基本穩定在91.4%左右;其次是上海文化國際影響力,貢獻率基本穩定在6.5%左右;第三是上海人力資本水平,貢獻率在1.0%左右。這一結果基本符合脈沖響應函數的分析結果(見表5)。

表5 經濟發展水平的方差分解結果

五、結論及其政策建議

(一)研究結論

基于VAR模型研究文化產業對上海經濟的影響,得出了以下結論:文化產業的發展與上海經濟發展呈現穩定的并且顯著地關系,與預期相吻合。文化產業總產值的增加拉動了上海的生產總值,使得上海第三產業的占比增大,推動了上海經濟結構的轉型。文化產業的發展業帶動了相關產業的發展,比如服務業,旅游業等等,為經濟帶來了正面的效應。

首先,從結論可以看出,文化產業的需求對經濟的影響最大,由于上海的文化供給與需求基本上處于平衡狀態,對文化產業所產生的服務和產品需求越大,其供給就越大,相應的文化產業總產量就越多,對上海經濟總產值貢獻率就越大。其次,上海國際文化影響力對上海經濟影響也較大,因為上海的進出口長期保持在順差,上海的文化產業在全國名列前茅,且在國際上也有一定的影響力,不僅進口國外的文化產物,同時也出口自己的文化產物,讓更多的外國了解中國的文化,有利于上海對外經濟的發展。最后,上海人力資本對上海經濟的影響最小。由于科學進步改變原來的工作模式,提高了工作效率和生產率,從而減少了對工作人員的需求,但是對于處于高層次高水平的員工的需求彈性變動比較小。近期,人工智能的發展如火如荼的研究發展中,這就進一步的提高了工作效率,減少了就業人數。其次,對于從事文化產業的工作人員要求主要注重于質量,而并非數量優勢。上海文化從業人數一直屬于增長趨勢,越來越多的人從事到文化產業中來,但是近期幾年文化產業從業人數開始減少,可能與人工智能等科技的發展有關,機器代替了人工,導致就業人數減少。

(二)政策建議

以上數據表明,上海文化產業的發展對其經濟轉型的影響十分重大,為此,就文化產業如何更好地助推上海經濟轉型提出了以下建議。

1.拓寬上海文化輻射力。通過上海文化產業的發展帶動相關產業的發展,比如制造業,餐飲業等等,所以注重上海文化發展的同時,也要注重其他產業的發展,拉動整個經濟的發展,發揮文化產業與其他相關產業的聯動作用。擴大其帶來的輻射范圍。

2.多方位培養文化產業人才。引進多方位文化產業人才是產業得到長足發展的根本。上海是國際經濟、金融中心,不缺乏大量的金融人才,但是對于文化產業相關人才是缺失匱乏的,缺少合理的人才培養和引進機制。所以,應該有針對性的培養文化產業人才,學習發達國家的先進的文化理念。

3.加大對文化產業的投入。產業的發展與政府的投入有緊密的聯系。文化產業是一個投入少,但產出高的產業。因此政府應該加大對文化產業的投入,出臺更多的扶持文化產業的政策,使得文化產業發揮更多經濟效益。只有這樣,文化產業才能步入正軌,發揮更大的作用。

4.增強文化創新能力。文化創新可以推動社會實踐的發展。文化源于社會實踐,又引導、制約著社會實踐的發展。當今社會文化產業競爭十分激烈,文化產業的競爭力與文化產業的創新有著緊密的聯系。上海有著卓越的資源優勢和影響力,應該更注重文化創新,引進發達國家先進的文化產業發展模式和發展理念,學習國外優秀經驗,打造屬于自己的文化產業。

5.打造專屬上海的文化產業精品。上海文化產業相關產品很多,但是缺少專屬的文化精品,為了擴大上海文化產業的影響力,以及滿足文化消費者的需求,不僅要引進國際文化精品滿足國內消費者的需求,而且還要研制出自己獨特的文化精品,拓展國際市場,實現文化產業影響力和經濟收益雙贏。

[1]王猛,王有鑫,2015.城市文化產業集聚的影響因素研究[J].江西財經大學學報(1):12-20.

[2]蔣萍,王勇,2011.全口徑中國文化產業投入產出效率研究[J].數量經濟技術經濟研究(12):70-81.

[3]張潔,2013.技術創新與文化產業發展[J].社會科學(11):36-45.

[4]韓順法,2012.文化產業對相關產業的帶動效應研究[J].商業經濟與管理(7):21-28.

[5]施衛東,衛曉星,2013.我國文化產業對經濟增長的影響路徑[J].管理科學與工程(5):139-148.

[6]李增福,劉萬琪,2011.我國文化產業對經濟增長影響的實證研究[J].產經評論(5):5-13.

[7]滕堂偉,翁玲玲,韋素瓊.中國文化產業發展的區域差異[J].經濟地理,2014,34(7):97-102.

[8]施國芳,陳朝霞,周春兒,等.文化產業對上海城市經濟轉型發展的影響[J].浙江大學學報(理學版),2016,43(1):115-121.

[9]林秀梅,張亞麗,2014.我國文化產業發展影響因素的動態分析——基于VAR模型[J].稅務與經濟(2):47-52.

(責任編輯:D 校對:R)

G124;F127.51

A

1004-2768(2017)05-0048-06

2017-02-27

張永慶(1962-),男,理學博士,上海理工大學管理學院教授、博士生導師,研究方向:產業經濟發展規劃與戰略;祖小妹(1994-),女,上海理工大學管理學院碩士研究生,研究方向:產業經濟學。