企業國際化理論綜述

王 嬌,田 鋼

(中車工業研究院有限公司,北京 100070)

企業國際化理論綜述

王 嬌,田 鋼

(中車工業研究院有限公司,北京 100070)

企業國際化的研究自20世紀50年代開始逐步發展起來。文章歸納了企業國際化方式和經營模式、國際化化動因研究,國際化能力構成要素及影響因素等研究成果,總結了企業國際化進展的規律的同時,針對目前研究領域的不足,指出未來企業國際化研究方向。

企業國際化;理論綜述

一、引言

從20世紀50年代開始,以企業的跨國經營行為為研究對象的企業國際化理論逐步發展起來。隨著全球經濟不斷加速發展,企業國際化程度日益加深,國際化經營的內容和形式日益多樣化。企業國際化理論也更加受學者重視,研究的內容也在不斷的豐富和發展。

二、國際化理論

(一)企業國際化定義

企業國際化(Enterprise Internationalization)的概念至今未形成一個統一的認識,不同的研究者對企業國際化經營的內涵有著不同的理解。國際商務專家查德·羅賓遜(Richard D.Robinson)教授在其著作《企業國際化導論》(馬春光等譯,1989)中提出:國際化的過程就是在產品及生產要素流動性逐漸增大的過程中,企業對市場國際化而不是對某一特定的國家市場所做出的反應,他認為企業的國際化是企業有意識地追逐國際市場的行為體現[1]。英國學者斯蒂芬·揚(StephenYoung)等人指出企業國際化是指企業的跨國經營活動。

從學者對企業國際化的理解可看出,企業國際化經營經歷以下過程:首先,企業經營面向全球市場,且以占領全球市場為目標;其次,為提高全球市場占有率,出口貿易成為企業國際化經營的主要形式,通過中介銷售、自建營銷渠道、合資合營等方式開辟海外市場;再次,企業通過自建、合資、收購等方式整合價值鏈和產業鏈,提高自身的國際市場競爭能力;最后,實現全球化經營戰略,組織全球產業鏈和生產網絡,實現全球研發、生產和銷售,在全球進行資源的優化配置。

(二)國際化方式及經營模式的分類

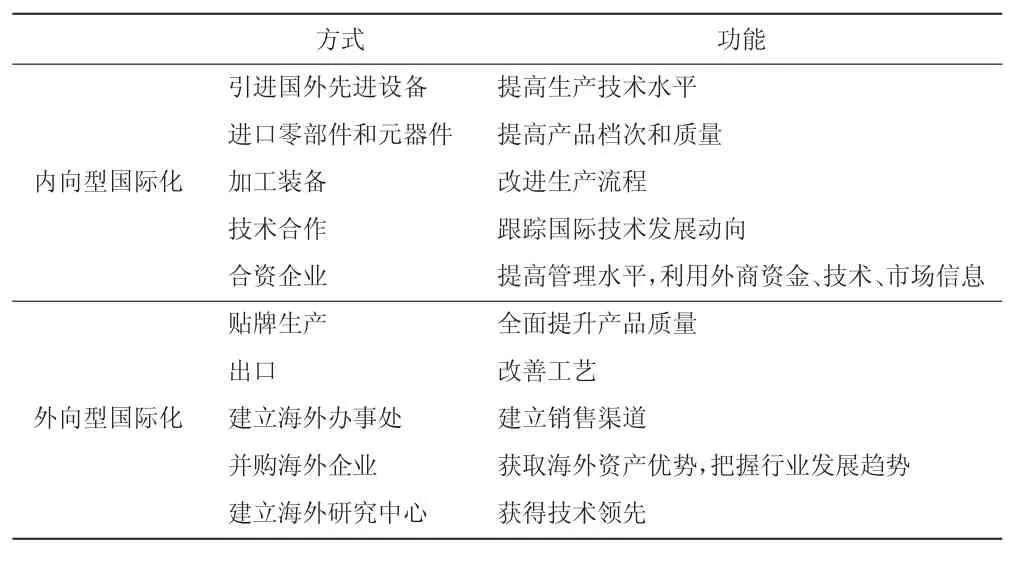

從廣義看,國際化是一個雙向過程,包括外向國際化(outward)和內向國際化(inward)兩個方面。外向國際化的形式主要有直接或間接出口、技術轉讓、國外各種合同(契約)安排、建立國外合資/合作企業、設立海外子公司和分公司等[2]。內向國際化的形式主要有進口、購買專利技術、三來一補(加工)、建立國內合資/合作企業、成為外國企業的子公司或分公司等[3]。外向國際化和內向國際化是相互聯系、相互促進的,內向國際化往往是外向國際化的基礎和條件,而外向國際化是內向國際化發展的必然趨勢和結果(見表1)。

中國學者魯桐在《中國企業跨國經營戰略》中總結了中國制造型企業的內向型國際化和外向型國際化發展在方式和功能方面的差異(見表2)。

表1 外向和內向國際化的形式

表2 中國制造型企業的國際化方式和功能

國際化經營模式分為三種,一是貿易類國際經營模式,二是合同類國際經營模式,三是投資類國際經營模式。

1.貿易類國際經營模式。國際間買賣商品和服務的最普遍方式是進出口貿易。出口有兩種基本的形式,一是直接出口,二是間接出口[4]。國際直接出口常用的方式包括直接向進口商出口以及向進口國派駐機構銷售等。國際間接出口較典型的間接分銷渠道:制造商——出口中間商——進口中間商——經銷商——最終消費者。

2.合同類國際經營模式。合同擴張模式包括補償貿易、管理合同、交鑰匙工程、國際貼牌生產(OEM)、特許經營等。其中,補償貿易分為互購、抵銷、回購三種方式;特許經營分為產品品牌特許經營和經營模式特許經營。

3.投資類國際經營模式。投資擴張模式是最后一種國際業務擴張模式。采取這一類方式擴張的公司常常致力將公司提升到一個新的階段。有三種形式的投資擴張方式:全資子公司、合資企業和戰略聯盟[5]。戰略聯盟包括渠道合作、技術合作、海外市場及其他合作。

縱觀世界一流企業的國際化發展過程,不難發現,企業的跨國經營活動都是建立在雄厚的資金、技術、管理等方面的基礎之上。而獲得這些能力,必須經過不斷積累和積極引進學習的過程;企業進行國際化的基礎是苦練的“內功”,也就是說企業必須在“引進來”的基礎之上,才能實現“走出去”。

(三)國際化動因研究

針對企業國際化動因,樊增強、宋雅楠(2005)[6]總結了以往的研究成果,將動因分為傳統的企業國際化動因理論、發展中國家企業國際化動因理論和近期有關企業國際化動因理論三類(見表3)。

(四)企業國際化階段論及管理導向階段論

依照傳統的企業國際化理論,企業對海外環境必須有一個逐步適應以及積累知識和能力的過程,因而企業國際化遵循漸進式發展模式。相關理論有:約翰遜(Johanson)與瓦德協姆·保羅(Wiedersheim Paul)提出的 U-M(the Uppsala-international Model)模式、美國的I-M(the Innovation-ehted internationalization Model)模式、羅賓遜的六階段理論、安索夫的三階段理論、小林規威的海外經營五階段說等。從這些理論可以看出,企業國際化視為需經長時間緩慢漸進而持續深入的一個過程,通常是國內市場→國際市場→全球市場;常見的經營方式是純國內經營→通過中介出口→設立海外銷售渠道→海外生產。

企業在其國際化進程中通常要經歷三個階段和相應的三種管理導向:本國中心主義(ethnocentrism)、多國中心主義(polycentrism)、全球中心主義(geocentrism)(Perlmutte,1969)[7]。其特征如表4所示。

表4 三種管理導向的基本特征

(五)企業國際化能力影響因素及各階段應具備能力

基于資源基礎理論(RBV)[9],很多學者分析了企業國際化的影響因素,總結以往研究,影響因素可分為外部因素和內部因素(見表5)。

表5 國際化影響因素

制造業企業國際化能力的構成要素包含四類:環境要素、資源要素、能力要素、潛在要素(陳純,2007)[10]。具體內容如表6所示。

基于國際化三個階段即出口階段、多國經營階段和全球化階段的所對應的出口戰略、多國戰略和全球化戰略的實施應具備的能力[11]。

1.出口戰略。出口階段最常使用的戰略為差異化價值定位戰略與差異化市場定位戰略配合應用。出口戰略面臨的關鍵問題是出口產品的質量標準問題。出口戰略下應具備的能力有:(1)擁有并保持核心技術的能力;(2)內部流程及功能的管控能力;(3)快速反應能力。

表6 制造業企業國際化能力構成要素

2.多國經營戰略。多國戰略的企業解決的是最大程度滿足地區差異化壓力,它們必須廣泛地進行產品創新和營銷策略創新以滿足不同的國別的市場需求。多國經營戰略面臨的關鍵問題是滿足本地化的問題,即市場本地化和人力資源本地化。多國經營戰略下應具備的能力有:(1)新建投資模式下應具備的能力(主要是企業在海外進行的直接投資建廠模式);(2)并購模式下應具備的能力。

3.全球化戰略。全球化戰略主要包括全球化市場戰略和全球化價值鏈分工戰略。全球化戰略的關鍵問題是適應各地本地化的需求。全球化戰略下應具備的能力有系統集成能力和項目管理能力。

三、小結

通過對企業國際化理論的梳理,有助于中國企業國際化認識、了解國際直接投資產生、發展的原因和規律,為分析中國經濟結構和產業結構與對外投資戰略規劃提供了理論依據,對中國企業進行國際化時的產業選擇、企業選擇、區域選擇做出了指導。但目前的研究是基于企業國際化靜態發展下的分析,在今后的研究中,可基于企業國際化發展的不同階段,分析不同階段下企業國際化發展的途徑及方法,以及各階段企業應具備的能力等問題,從而更好地為企業國際化發展提供理論指導。

[1]理查德·羅賓遜.企業國際化導論[M].馬春光,等譯.北京:對外貿易教育出版社,1989.

[2]馮德連,邵建春,2004.我國中小企業國際化模式的選擇研究[J].寧波職業技術學院學報(17):73-75.

[3]魯桐.中國企業跨國經營戰略[M].北京:經濟管理出版社,2003.

[4]小島清.對外貿易論[M].天津:南開大學出版社,1987:97-106.

[5]朱立.國際工商管理[M].北京:中國人民大學出版社,1995:98-105.

[6]樊增強,宋雅楠,2005.企業國際化動因理論評述[J].當代經濟研究(9):18-22.

[7]Perlmutter,H.V The tortuous evolution of multinational enterprises[J].Columbia Industrial Journal of World Business,1969,7(4):9-18.

[8]吳曉云.中國跨國公司全球營銷戰略——理論模型、檢驗指標及其實證研究[M].北京:高等教育出版社,2006.

[9]彭羅斯.企業成長理論[M].趙曉,譯.上海:上海人民出版社,2007.

[10]陳純.制造企業國際化能力形成與評價研究[D].中南大學,2007.

[11]隋建華.我國高科技企業國際化能力研究[D].中國海洋大學,2009.

(責任編輯:C 校對:T)

F270

A

1004-2768(2017)05-0157-04

2017-02-27

王嬌,中車工業研究院有限公司經濟研究部,研究方向:企業管理;田鋼,中車工業研究院有限公司經濟研究部,研究方向:企業管理。