共享經濟下旅游服務產品變革特征研究

趙曉芳

(重慶商務職業學院 餐飲旅游學院,重慶 401331)

共享經濟下旅游服務產品變革特征研究

趙曉芳

(重慶商務職業學院 餐飲旅游學院,重慶 401331)

共享經濟給旅游產業帶來的變革是巨大的。文章通過對旅游產業發展的制約因素和旅游產品相關因素的分析,提煉出旅游服務產品的變革特征。旨在幫助提升業界對旅游管理與服務的針對性和敏感度,減少旅游服務與管理、旅游產品、旅游人才培養等方面的被動性和盲目性。

共享經濟;旅游;變革特征

一、研究背景

隨著供給側改革的深入推進,中國經濟結構性變革開始了新的征程。Uber、Airbnb兩大獨角獸的崛起,掀開了旅游業共享經濟新的一頁。旅游服務產品的變革也成為這個時代旅游服務業大發展的必由之路。面對旅游景區、旅行社、高星級酒店、中低規模餐飲、住宿產品的產能過剩和急需在服務模式、服務產品時尚化、便捷化上擴大供給的兩個方面,共享經濟不斷帶來了新的思路。

2015年 6月,凱文·凱利(Kevin Kelly)就在“關注未來20年商業趨勢與中國機遇”主題演講時指出,分享、互動、流動和認知是未來商業發展的四大趨勢。“共享經濟”(Sharing Economy)最早于1978被美國學者馬科斯·菲爾遜等叫做“合作式消費”。根據哈佛大學教授南希·科恩的觀點,共享經濟是個體間直接交換商品與服務的系統(褚國飛,2014)。共享經濟包含五個要素:一是共享個體,即提供閑置商品或服務的個體或團體;二是共享客體,即對閑置商品或服務有需求的個體或團體;三是共享內容,即基于共享和租賃的產品服務、基于二手轉讓的產品在流通、基于資產和技能共享的協同生活方式;四是共享平臺,即基于互聯網的商業平臺;五是共享效果,即共享經濟下的經濟效益和社交效益等(夏琳琳,2016)。共享經濟不應該是單一的對閑置資源的共享和再分配,而應該伴隨服務模式、服務體系、服務需求乃至生活方式、旅游角色、消費觀念的變革。

那么是什么帶來了變革?技術的飛速發展、新秩序的不斷形成、市場和顧客的變化如影隨形,顧客不單只對價格有要求,更對質量和服務有著更加具體的要求。在卡洛琳《未來經理人》中提到,未來七個影響世界的主要趨勢是:自由不斷增長、運輸速度不斷提高、世界和平不斷發展、技術水平不斷進步、資本主義正在改變、世界商業貿易不斷增長、對多樣性理解不斷加深。共享經濟正是全球化、市場化、信息化和民主化的體現。旅游產業一直以來作為與政治、經濟、文化和人民生活緊密相關的服務產業,近幾年來有了長足的發展。而關于旅游共享經濟的研究較少,除旅游共享經濟的基本特征、運行機制與發展對策進行了研究(羅云麗,2016),共享經濟對旅游業的影響(聶琳琳,2015),旅游共享經濟的十個特征(李慶雷,2016),以及對“沙發客”、“途家”等旅游共享經濟個案研究外,較少有學者縱觀共享經濟下旅游服務產品的變革特征進行研究。而研究其變革的特征,可以提升業界對旅游管理與服務的針對性和敏感度,減少旅游服務與管理、旅游產品、旅游人才培養等方面的被動性和盲目性。

鑒于此,本研究立足共享經濟大背景,探究影響和帶來旅游服務產品變革的制約因素,同時從內容層次和應對層次上進行比較分析,運用綜合分析法從兩個方面進行分析。一是從制度、文化、技術、市場(旅游者)等制約因素的變遷而帶來的旅游服務產品的相關變革,進行縱向的分析。二是從旅游的九大要素的變遷進行橫向的對比分析。同時,運用典型案例分析法做出更為詳盡的具體分析。在綜述旅游服務產品不同階段的變革特征的同時,對旅游服務產品變革的多樣性進行再分析。從而提煉出共享經濟下旅游服務產品變革之特征。

二、研究范疇界定

(一)對變革涵義的界定

在有關文獻中,英文“change”作為變革出現的頻率最高,但在一些英文表述中還常常把它翻譯為“改革”。據《現代漢語規范用法大詞典》中表述,“改革是把事務發展過程中那些舊的、不合理的部分改成新的適應事務發展和客觀情況的變化,一般是性質上的部分改變”。“變革是改變事務的本質,多指社會制度和管理體制等”。同時,變革和創新(innovation)以及革命(revolution)都是有區別的。創新關鍵在于“新”。革命是指根本性的改革。多指人們在改造自然和社會過程中的重大變革。從以上的解釋分析可以表明,本文主要研究的是那些影響旅游業發展的重要因素,這些因素會涉及到旅游服務產品變革的各個方面。

(二)對旅游服務產品的界定

一直以來,學術界對于旅游服務產品的概念眾說紛紜、沒有定論。從“服務實體組合說”、“旅游服務說”到“旅游者經歷論”,以王大悟、魏小安為代表的新興旅游經濟學派認為旅游產品是“旅游經營者為了滿足旅游者在旅游活動中的各種需要,而向旅游市場提供的各種物品和服務的總和”。旅游產品即為“實物+服務”,當今旅游學界大多贊同這一的定義。共享經濟時代的到來,大大沖擊了以上說法,旅游服務業從原來的 B2C(business to customer)發展到了 C2B(customer to business)時代,甚至是 C2C的時代。即我們到了根據人來設計商品的時候了。旅游服務產品的變革也隨著科學技術的發展,以人為本地打破常規的以旅游景區、旅行社、酒店、交通為主線的旅游全過程。本文將從旅游產品主要構成要素出發,以吃、住、行、游、購、娛、閑、養、學九個要素為基點,研究其在共享經濟時代的變革特征。

三、共享經濟下旅游服務產品變革特征分析

(一)制約因素變革特征分析

改革開放30年以來,中國旅游業實現了從短缺型旅游到初步小康型旅游大國的轉變,成為國家經濟社會發展的重要組成部分,為未來持續發展奠定了堅實的基礎。在旅游行業發展過程中,制度、文化、技術、市場以及消費者都是行業變革的制約因素。根據產業研究智庫《2016年中國旅游業發展現狀及未來趨勢分析》,中國旅游業經歷了起步、成長、拓展、綜合發展4個發展階段。本研究以綜合發展期2001年為時間結點,對旅游服務產品的發展變革進行特征綜述分析。

1.制度變遷與旅游行業變革。21世紀以來,我國關于旅游且具有劃時代意義的相關制度和文件出臺共10余項。2002年《中國公民出國旅游管理辦法》出臺,規范了國民出境旅游;2009年出臺了《國務院關于加快發展旅游業的意見》,旅游業首次定位為國民經濟的戰略性支柱產業,開啟了中國旅游業具有里程碑意義的新時代;2011年,國務院將每年的5月19日確定為“中國旅游日”,標志著旅游業邁入滿足大眾化旅游需求的新時代;2013年,國務院發布了《國民旅游休閑綱要(2013—2020年)》,明確推行帶薪休假制度,并頒布實施中國第一部旅游基本法——《中華人民共和國旅游法》,自此中國旅游業進入了依法治旅、依法興旅的新階段。2013年,習近平提出“一帶一路”戰略,這一戰略被譽為是一個高瞻遠矚的戰略構想、一條和平發展的共贏之路、一項腳踏實地的偉大事業。同年還出臺《星級飯店評定標準》,我國飯店業第一次將飯店服務分為有限服務和全服務飯店,并將舒適度等軟性的標準列入其中,從而迎合了市場對于個性化、精品化、多樣化服務產品的需求。2015年全國旅游工作會議提出了“515戰略”和旅游+戰略,推進了旅游業轉型升級、提質增效,加快旅游業現代化、信息化、國際化進程。“旅游+”使得旅游成為天然的、開放的、動態的多行業、廣渠道共贏共融的產業。2016年推出的全域旅游戰略成為了全面推進深化改革的重要突破口。進一步推進旅游與國民的共融共生的發展關系,成為了提升國民生活品質和品味的有效方法。同時,2016年推出的“導游改革新政”——導游執業自由化,成為了從行政化、非流動、封閉式管理向市場化、自由化、法制化管理轉變。而導游執業自由化恰恰應對了旅游市場,特別是旅游者的個性需求。這一系列制度的變遷推動了旅游成為我國支柱產業的步伐,也為我國到2050年成為世界旅游強國奠定了堅實的基礎。旅游從開始的小眾市場進入了大眾旅游時代。旅游制度的變遷帶給旅游的是旅游業格局的重大變革。

2.旅游文化推動與旅游行業變革。文化是旅游的精髓,旅游是文化的載體。近些年來,國家旅游局、環境保護部等相關部門先后推出了“生態環境旅游年”、“鄉村旅游年”、“開展國家生態旅游示范區建設的生態+文化”、以及作為中國國家旅游形象的“美麗中國之旅”和2016年推出的“綠色旅游發展行動”。文化與旅游的交融度在不斷的提升,旅游者從初期的看山看水、到此一游是旅游,到現在的珍視生態、綠色、環保、養生,懂得體驗和品味文化成為了旅游的真正目的。旅游者開始不再追求名義上的名山大川而會選擇自由行、自駕游的形式用碎片的閑暇時間享受大自然給予的旅游過程體驗。旅游文化的變遷帶給旅游的是旅游目的地、旅游服務體系以及旅游者對旅游需求的變革。

3.科學技術的發展與旅游行業變革。旅游業一直以來是與科學技術發展緊密相關的一個產業。20世紀60年代,航空技術商業化,解決了旅游交通特別是航空運輸的問題;90年代,電子信息技術、聲學技術、光學技術、計算機模擬系統技術的出現,很快帶動了旅游服務產品的科技含量,形成了旅游業宏觀信息管理系統、飯店中央預訂系統、旅行社業務體系、旅游目的地信息管理系統;國際互聯網技術與旅游電子商務、高速鐵路的出現,給旅游帶來的翻天覆地的變化。21世紀以來,隨著互聯網+技術的不斷深入,我國旅游業進入了智慧旅游、自助旅游的網絡旅游時代。共享經濟不斷顛覆以往的旅游出行方式、旅游服務方式、旅游產品銷售模式、旅游者的旅游消費模式,同時變革了旅游企業的運營方式。

4.旅游市場變化與旅游服務產品變革。隨著中國經濟與國民收入的增長,國內旅游市場成為中國最主要的旅游消費市場。國民人均出游從1984年的0.2次增長到2015年的3次,增長了14倍。我國旅游的發展經歷了從小眾市場到大眾市場的變遷,國內游客數量從1984年約2億人次擴大到2015年40億人次,增長了19倍。國際旅游從1978年的180.92萬人次的單一入境游,增加到2015年的1.33億人次,增長72.5倍,發展成為出入境旅游并重格局,出境旅游市場更加活躍、發展空間潛力巨大。旅游業也從發展初期的單一的外事接待性事業的一般產業,成為了國家戰略性支柱產業。共享經濟時代的到來,極大釋放了市場供給與需求的能量,旅游市場經營者與消費者角色邊際模糊,旅游過程不僅僅由旅游經營者來提供,變革為經營者與消費者互動的全新體驗過程。

5.旅游消費者與旅游服務產品變革。旅游消費者不再僅僅聽命于旅游經營者的安排了。在共享經濟強大的驅動力下,形成了以社交網絡為紐帶的旅游經營者與消費者之間的資源共享消費經濟模式。消費者處處可以感受到更大的旅游主動權和過程透明度,對旅游整個過程有了更大的自我掌控力。從消費者的年齡層次來講,消費者年齡跨度更大,涉及面更寬,對人民生活的滲透度更高。消費者通過合理的價格滿足了自己的需求,供應者從閑置物品中獲得了額外的收益。

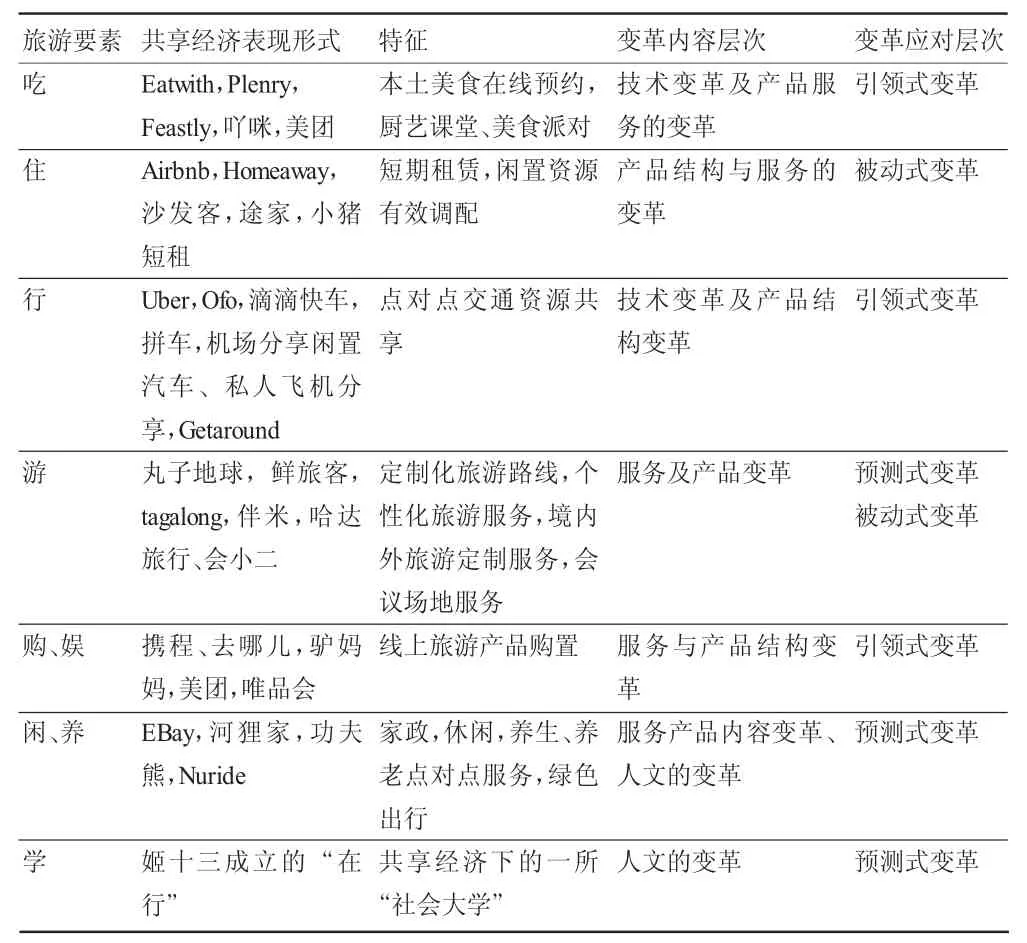

(二)旅游服務產品要素變革比較分析

如表1所示,筆者將旅游服務產品相關要素在共享經濟下的特征及表象整理出來,并對變革的內容層次和應對層次做出了相應的判斷。根據理查德·L達夫特(Richard.l.daft)的組織變革理論,按照變革內容層次,我們把行業企業的變革分為:(1)技術變革(即生產流程和生產技術的變革);(2)產品或服務變革(即新產品或服務的變革);(3)戰略和結構變革(即組織結構、戰略管理和管理控制系統的變革);(4)人文變革(即行業企業員工價值觀、態度、信仰和文化的變革)。根據肖納L·布朗(Shona L.Brown)和凱瑟琳M·艾森哈特(Kanthleen M.Eisenhard)合著的《邊緣競爭》中提出的變革應對層次理論,我們將變革分為三種:(1)引領式應對層次(即基于知識和技術領先的變革,且有明確的變革戰略);(2)被動式應對層次(即隨競爭對手和技術變化而變化,且無明確變革戰略);(3)預測式應對層次(即基于核心專長的變革,且主動應對)。

基于此,旅游服務產品要素中,“吃”這一要素在內容層次上屬于技術變革及產品服務的變革,在應對層次上屬于引領式變革。共享經濟的出現,使人們在“吃”的主題下有了更多的選擇和更便捷的服務,在多層次細分市場的基礎上,引領式地將餐飲業在銷售、產品推送、業態細分等方面推向的新的階段;在“住”這一要素方面,共享經濟將更多的將閑置資源推向市場,出現了“沙發客”、“途家”等旅游住宿新業態,在產品結構和服務形式上帶來的新的突破,對傳統住宿業形成了強有力的沖擊,于是住宿業不得不被動地發生結構和產品的變革,逐步形成了傳統住宿業求精求全,短租住宿業求新求便利的格局。共享經濟下,“行”這一要素可謂無處不在,先是Uber、滴滴快車,后是ofo、閑置汽車、閑置飛機、閑置游艇的共享。綠色出行、點對點的交通資源共享平臺比比皆是,“行”的方便,已經正在改變著人們生活態度、生活方式和國民的休閑意識。我們說“行”的變革是技術變革和產品變革的結果,在應對層次上是引領式的變革。引領著旅游者及國民的生態、環保等休閑意識發展。

表1 共享經濟下旅游相關要素變革

談及“游”這個要素,應該說它是傳統旅游的核心產品,而在共享經濟推動下,自由行、自駕游、背包客等打破原有旅游模式的需求不斷增強,旅游服務產品不斷推陳出新,出現了“丸子地球”、“鮮旅客”、“tagalong”、“伴米”、“驢兔兔”、“哈達旅行”、“會小二”等新的旅游企業。他們為游客提供定制化旅游產品、個性化旅游服務、金牌導游服務及境內外旅游定制服務等。他們的出現,打通了需求——產品——交易——服務——分享的整個旅游閉環。我們說,這些新興旅游服務產品的出現無疑預測式地滿足了旅游者的個性需求。而同時,傳統旅游公司、旅行社、會議公司的服務產品就難以適應市場的快速變化和需求了,被動式的變革成為了這些傳統企業的必修課,從原來的B2C、到O2O的變革,從原來的導游注冊制到現在的導游自由執業,旅游服務形式和管理方式產生了較大的變革。“攜程、去哪兒,驢媽媽,美團,唯品會”在旅游要素“購和娛”等方面的出現,給人們的生活帶來便捷的同時,更多的是消費理念的變革,共享經濟在滿足不同年齡層次、不同消費層次、不同消費心理人們的需求方面搭建了互信平臺。再者,共享經濟拓展了旅游的內涵,“旅游+”的出現使得旅游無處不在,2015年1月,李金早局長提出旅游新六要素,“閑、養”是其中的兩個要素,旅游與家政、養老、養生、休閑、綠色等要素聯系越來越緊密。“EBay,河貍家,功夫熊,Nuride”的出現,帶來了旅游產品內容的變革和人文的變革,轉變了人們的旅游目的與需求乃至旅游習慣的形成,傳統旅游景點正在“失寵”,旅游團也在急劇“縮水”,人們開始注重旅游過程體驗,開始學會品讀旅游,享受休閑與養生。不僅如此,養老旅游、鄉村旅游、主題旅游的不斷興起,也豐富了旅游的內涵。最后,“學”這個旅游新要素一定要被提及,最有代表性的當屬姬十三成立的“在行”,它可謂是共享經濟下的一所“社會大學”,游學旅游是“學”的主題,“在行”把休閑、研學與人們興趣愛好和所需結合起來,網絡了各行各業的優秀人才,滿足人們對不同內容學習的需求。在內容層次方面,“學”的要素當屬人文變革,在應對層次方面即是引領式變革(見表1)。

(三)共享經濟與旅游產品耦合關系分析

從以上分析可以看出,共享經濟與旅游產品變革有著極為緊密的關系。從兩者耦合關系上來說,表現在以下幾個方面:一是資源共享,便捷自主,旅游與共享經濟天然適配。共享經濟為旅游者及旅游本身提供了天然的休閑經濟共享模式,資源與咨詢的公共性,使用的共享性,提升了旅游精準供需的共融品質,也減少了旅游過程的復雜性。為旅游者提供了與自然、文化、經濟、社會資源的自主共享。二是活動互通,交流互信,旅游與社交產銷結合。旅游活動的互通性和交流性與共享平臺的互信平臺及約束機制,構成了旅游主體各方的高度透明的過程性記錄,使得產銷對接,互信交易,達到旅游各方社交、心理、文化和經濟的滿足與互動。三是C2C鏈接,屏蔽多元,產業與平臺深度融合。共享經濟下為顧客與顧客之間搭建了直播平臺,而旅游的業態細分、價格體系、服務內涵、評價系統等都具有一定的多樣性和復雜性。共享平臺,使得供需雙方對接,屏蔽了多個復雜性因素,并在旅游服務、旅游產品、旅游管理、旅游評價體系等方面達到了深度融合。四是調節供需,推動行管,旅游與共享齊頭并進。共享經濟打破了傳統的旅游企業運營模式,能夠有效調節旅游淡旺季,推動旅游個性化、定制化、時尚化、精準化的發展,同時,帶動旅游行業管理的變革和調控旅游管理機制的提升,達到旅游與共享齊頭并進。

四、結語與啟示

根據對旅游產品各個要素的分析,總結出共享經濟下旅游服務產品變革特征呈現以下特點:

1.旅游與共享內涵雙擴展,互促進。旅游與共享經濟的耦合,最大限度的擴展了旅游以及共享的內涵。共享經濟將原來“看山看水”的旅游,擴展成為具有休閑價值,與人們生活息息相關的具有時尚性,能夠讓旅游者充分體驗和享受旅游閑趣的美好過程。同時,旅游也將最初的“分享”閑置資源的共享內涵擴展到技術共享,文化內涵的共享,跨行業與區域共享,跨年齡層次的共享,使得旅游成為人們回歸人文,向往慢生活的共享平臺和媒介。

2.共享旅游資源供需一體,開放共生。旅游共享經濟打破了原來旅游服務主體以旅游景區、旅行社、酒店、交通等為主體的旅游產品提供單一的特征。旅游共享經濟,消除旅游資源資產化的界限,使旅游目的地閑置的時間、空間、資產和技能變為旅游可用資源,成為真正具有多元化,社會化、開放性的旅游產品。與市場需求互動共生。

3.旅游服務產品細分定制,形式多樣。共享經濟給旅游行業最大的貢獻就在于,它實現了C2C——點對點的旅游服務,正因為此,新型共享旅游企業才能夠第一時間對接市場需求,創新旅游服務產品,將旅游市場進行細分,提供個性化、定制化的旅游服務產品。這些旅游產品已經給人們的生活帶來太多的驚喜和滿足。

4.旅游消費主體平民化,形式碎片化、社會化。共享經濟下的旅游服務產品不再是有錢一族的奢侈消費品。共享經濟的強滲透,已經是這個時代不分年齡、國籍、階層的共享成果了。隨之而來的便是無法阻擋的旅游消費主體的平民化,人們利用碎片時間,閑置空間與資源,或是扮演旅游者,或是提供旅游服務與產品。旅游共享已將旅游滲透于人們的生活中,成為社會人的必要社交活動之一了。

5.推動國民旅游意識提升。共享經濟下旅游產品的變革和滲透,提升了國民旅游意識的水平。對國民消費意識、權益意識、環保意識、休閑意識的培養,不斷形成高品質、會品味、重體驗的旅游意識創造了更多的機會。

6.旅游服務與管理社會化,市場成為唯一標準。旅游主體的不確定性,旅游服務與管理的非標準化。使得市場成為了旅游服務產品創新與開發唯一。共享平臺評價體系的不斷完善也成為旅游管理的重要環節。

總而言之,共享經濟給旅游服務產品帶來的變革是巨大的。但同時也給我們帶來思考。旅游服務與管理的后置一直是旅游行業不得不面對的一個重要問題。如何提升旅游服務產品的引領性和預測性,減少旅游管理、旅游決策的被動性呢?筆者有以下幾點建議:一是不斷推動共享經濟下的共享發展。二是搭建旅游企業間橫向信息平臺共享。三是構建旅游人才儲備信用平臺。四是通過共享平臺推動國民旅游意識提升、開展休閑教育共享。

[1]聶琳琳,2015.淺議共享經濟對旅游業的影響[J].經濟視野(31):250-251.

[2]羅雨晴,2016.旅游共享經濟探析[J].經濟發展研究(11).

[3]曹丹,2017.論共享經濟對旅游業發展的影響及其應對[J].四川師范大學學報(社會科學版)(1).

[4]史子璇,潘云良,2016.共享經濟:供給側改革的重要推手[J].人民論壇(31).

[5]陳又星.企業變革比較研究[D].西南財經大學,2003.

[6]李慶雷,婁陽,2016.旅游共享經濟的十個特征[J].黨政視野(7).

(責任編輯:D 校對:R)

F590.6

A

1004-2768(2017)06-0117-04

2017-04-19

趙曉芳(1970-),女,山西人,重慶商務職業學院餐飲旅游學院副教授,研究方向:旅游與酒店管理。