“21世紀海上絲綢之路”的傳播現狀與建議

——以印度尼西亞為例

□文│劉 荃 曾慧嵐

2013年9~10月,中國國家主席習近平在出訪中亞和東南亞國家期間,先后提出共建“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”(下文簡稱“海上絲綢之路”)的重大倡議(簡稱“一帶一路”)。該倡議以實現“共同打造政治互信、經濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體”(中國政府網,2015)為目標,“不僅是商路的延伸,而且也是國家利益邊界、安全邊界的延伸。它不僅體現了當代中國經濟產業升級、產業轉型所帶來的迫切需求,而且更為重要的也是對中國國家利益的概括性表述”(儲殷、高遠,2015)。

印度尼西亞(下文簡稱“印尼”)作為東盟十國中人口最多的國家和最大的經濟體,地處印度洋與太平洋交匯處,扼守馬六甲、龍目、巽他海峽等海上戰略通道。2014年10月印尼總統佐科提出“海洋軸心戰略”,力圖促進國內基礎設施互聯互通與海洋資源開發,將印尼打造成“印太中心”和“世界海洋軸心”。國家地位的重要性和大政方針的相近使印尼成為我國“海上絲綢之路”布局中的重要組成部分。

一、“海上絲綢之路”在印尼的報道現狀

本文基于印尼華人對“一帶一路”等文化認知的調查之上,以印尼最大的全國性日報《羅盤報》為研究對象,考察印尼媒體對“海上絲綢之路”等議題的報道現狀。

(一)《羅盤報》的“海上絲綢之路”報道框架

在印尼《羅盤報》2014年6月~2015年5月一年間關于“海上絲綢之路”的報道共有21篇,本文將從報道主題、時間和來源三個角度進行分析。

1.報道主題框架

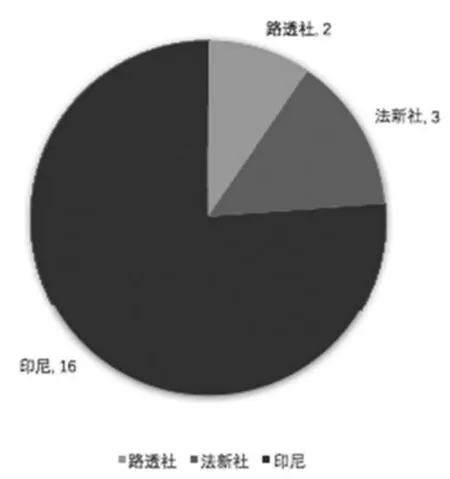

總體上看,印尼有關“海上絲綢之路”的報道主要涉及經濟、國際、外交三個板塊(見圖1)。

經濟板塊。如《中印(尼)領導人談兩國貿易合作》(2014年11月9日)、《亞太峰會正式啟動亞太自由貿易區進程,對印尼有正面影響》(2014年11月12日)、《中國加大在印尼的投資》(2015年1月9日)、《中國準備在印尼建設Bitung 經濟特區》(2015年1月30日)、《中國開發印尼機動車市場》(2015年2月2日)、《投資應以印尼而不是中國為主導》(2015年5月9日)等報道,這些報道集中反映出印尼國內對“海上絲綢之路”對印尼經濟影響的直接關注。

圖1 《羅盤報》“海上絲綢之路”報道板塊分布

國際板塊。如《中國夢及改革開放成就》(2014年12月7日)、《亞洲是全球勢力軸心的立足點》(2015年5月13日)、《中國印度兩國領導人會晤》(2015年5月15日)、《中印兩國經貿合作對印度有利》(2015年5月17日)、《中國在平衡世界經濟》(2015年5月17日)等報道,不僅關注中國發展,而且將視野集中于中國與印度的關系上。可以這樣認為,印尼因為特殊的地理位置,對中國與其周邊重要國家的經貿和政治關系尤為關注。

外交板塊。如《中印(尼)外交前景越加明朗》(2014年10月1日)、《印尼海事霸業與中國21世紀海上絲綢之路的關系》(2014年10月1日)和《佐科·維多多總統會見習近平主席》(2014年11月9日)、《印尼應重新考慮與中國的關系》(2015年3月27日)、《和諧戰略 加深合作 祝明日中國與印尼關系更美好》(2015年4月15日)等報道。這些報道體現出印尼對“海上絲綢之路”報道切入視角多元化的特征,反映出印尼既發現了“海上絲綢之路”帶來的發展契機,如2015年3月27日的《重新開發印尼與中國的關系》一文提出,“中國的‘21世紀海上絲綢之路’與印尼佐科‘海洋軸心之國’相關聯,印尼需要根據‘自由與積極’的國際化原則開發與中國的關系”。

2.報道時間框架

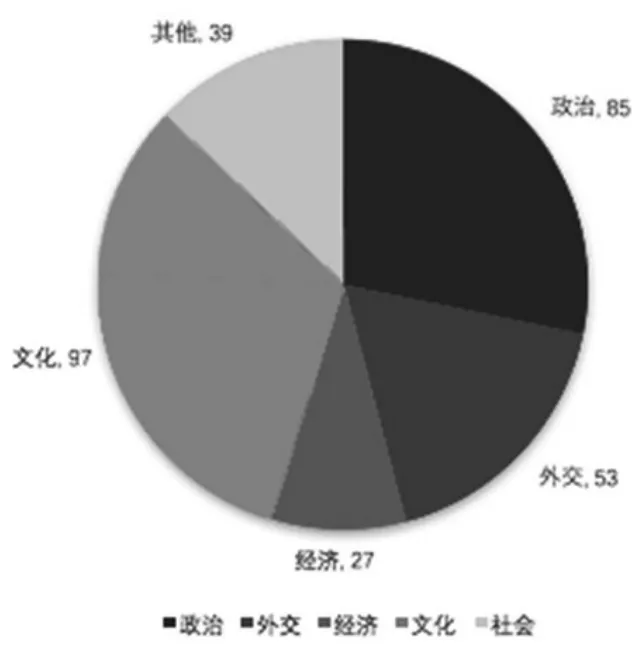

圖2 《羅盤報》“海上絲綢之路”報道內容與時間分布

圖2 反映出印尼媒體對“海上絲綢之路”報道的思路。經濟類報道相對平均,但關于“海上絲綢之路”的報道主要集中于2014年10月1日中國國慶日(5篇報道)、2014年11月9日印度尼西亞總統佐科出訪中國(4篇報道)、2015年3月17日前后印尼總統佐科參加博鰲亞洲論壇(2篇報道)和2015年5月14~16日印度總理納蘭德拉·莫迪正式訪問中國(4篇報道)4個時期,合計報道數量為15篇。也就是說,印尼對“海上絲綢之路”的報道主要與現實中的印尼外交活動及和我國具有影響力的事件相關。

3.信息來源框架

圖3顯示,印尼關于“海上絲綢之路”的報道來源較為集中,其中16篇報道來源是印尼本國記者,包括如《印尼建立海事霸業與中國21世紀海上絲綢之路的概念》(2014年10月1日)、《佐科·維多多總統會見習近平主席》( 2014年11月9日)、《中國駐印尼大使謝峰:中印建交65周年講話》(2015年3月27日) 和《 投資應以印尼而不是中國為主導》(2015年5月9日)等文章。

圖3 《羅盤報》“海上絲綢之路”信源分布

5篇報道來自于印尼以外的通訊社,其中2015年5月15~17日關于中國與印度關系的三篇報道均由法新社提供;路透社2014年11月10日的《中國信任佐科·維多多》和同年11月12日的《亞太峰會正式啟動亞太自由貿易區進程,對印尼有正面影響》兩篇報道均與印尼直接相關。這5篇報道表現出國際化與專題性的特征,與西方通訊社的專業能力及印尼的歷史淵源有關。遺憾的是,作為“海上絲綢之路”的倡導國及與印尼有直接雙邊關系的中國通訊社,并沒能成為《羅盤報》“海上絲綢之路”的有效信息來源。

(二)《羅盤報》有關中國的報道框架

為了更好地研究印尼民眾接收有關中國信息的整體面貌,筆者將文本分析范圍擴大到有關中國的報道。結果發現,《羅盤報》此類報道特征與“海上絲綢之路”報道較為相似。

1.報道主題框架

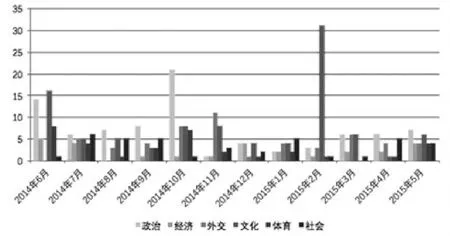

一年中《羅盤報》共報道有關中國的新聞301篇,主要涉及政治、外交、經濟(包括經濟合作、工業生產、投資和進出口等內容)、文化(包括節日、教育、體育、旅游等內容)以及其他(包括社會新聞等)多個主題(見圖4)。中國文化與政治是印尼報紙最為關心的內容,文化主要集中于中國節日和體育活動等方面,如《熱熱鬧鬧回家——中國春運》( 2015年2月18日)和《中國霸氣——2015年羽毛球世錦賽林丹出戰》(2015年5月11日)。

圖4 《羅盤報》有關中國報道主題框架分布

2.報道時間—內容分布框架

圖5 《羅盤報》有關中國報道時間-內容的框架分布

從時間—內容框架的分布看(見圖5),政治框架在保持相對穩定的同時,注重發生的敏感事件;《羅盤報》于文化框架上在2015年2月(春節)期間顯示出極強的關注度,2014年6月2日、3日在中國端午節前后用了4篇報道介紹端午風俗及印尼各地的相關活動。可以這樣認為,對中國政治外交的持續關注與相近的地理位置、中印(尼)相似的發展理念及外交關系相關;對文化的集中關注體現出印尼文化(尤其是華僑華人文化)與中國文化一脈相承的淵源。

3.信息來源框架

從報道來源看,《羅盤報》的國際化傾向較為明顯(見圖6)。印尼本土記者貢獻了44%的新聞報道,路透社、法新社、英國廣播公司和中國新華社共貢獻了56%的新聞報道。

圖6 《羅盤報》有關中國報道信源框架

從印尼報道的國際來源看,英國廣播公司(British Broadcasting Corporation)和路透社(Reuters)源于英國,但路透社具有濃厚的美國背景;法國新聞社(Agence France-presse)和路透社都位列西方四大世界性通訊社。由此可見,所謂的“國際化”在國際區域分布上并不均衡,印尼大部分涉及中國的新聞報道來源于美、法、英三國。相比而言,來自中國新華社的報道僅占1%。

二、印尼“海上絲綢之路”的傳播困境

筆者認為,將“一帶一路”倡議通過大眾媒介順暢地傳遞給印尼民眾和華人華僑的前提,是我國政府和媒體能夠妥善解決政治文化、傳播生態等方面的問題。

由于現實生活中各種“新聞供給機構”提供的擬態環境成為每一位公眾判斷周邊情勢、決定行為方式的重要因素。印尼公眾,尤其是華僑華人對“海上絲綢之路”布局的關注和了解的不足,與印尼的新聞媒介生態及我國新聞傳播能力密切相關。

路透社、法新社和英國廣播公司與新華社報道量比呈壓倒性的34:1、15:1和5:1,“……發達經濟體在信息通信技術發展中占盡先機。這些經濟體由于掌握了核心技術的所有權,也就牢牢控制了相關領域發展進步的主動權”(陳建,2014)。從對中國報道的角度看,雖然西方通訊社標榜在事件報道上保持“中立”態度,但總體上負面新聞占有相當比例,對于中國社會的進步較少提及。這是因為“長期以來中國的意識形態與美國大相徑庭,因此,美國對中國國際角色的認知往往存在著嚴重的偏見”(胡健,2007)。從另一個角度看,東盟國家在以美國為代表的西方文化的影響下“將美國看作一個‘親切的’國家……希望美國繼續能夠促進地區和平和穩定的原因”(黃朝翰,2014),因此會從情感上、文化上更傾向于西方,進而可能將中國“污名”化。

中國傳媒機構無論從數量上還是質量上,在政治、經濟、文化、外交等領域的報道上都不能與西方通訊社相比擬。作為中國和印尼關系中的主體,中國媒介的缺失無法將中國的立場、觀點、態度和行為準確且及時地傳達給印尼政府和民眾。這種情況下,以新華社為代表的我國傳媒機構在“一帶一路”倡議的報道乃至中國國家形象建構方面還需通過有效措施,加大力度,進而與西方傳媒集團抗衡,形成對中國有利的議程設置和主題框架。

三、“海上絲綢之路”的跨文化傳播策略

“跨文化傳播”要求參與不同文化體系互動傳播行為的受、傳主體“不僅依賴自己的文化代碼和編解碼規則,而且同時也必須了解并掌握對方的文化代碼及編解碼規則”(童兵,2005)。文化作為一種軟實力,通過一切物質的和精神的形式滲透于人們的心理、意識和行為之中,潛移默化地影響個體的思維模式和價值觀念;不同文化體系之間的相似相通部分可以增強彼此之間的認同感,推動跨文化傳播的實施。

(一)本體:“海上絲綢之路”的古今關聯及現代闡釋——講好中國故事

以張騫為開端的陸上“絲綢之路”、以鄭和為標志的海上“絲綢之路”和經云南出緬印巴基斯坦至中亞、西亞的“西南絲綢之路”或“南方絲綢之路”(肖先進,2008),通過官方外交往來、民間商品貿易、留學旅游或遷徙移動等不同方式,在物質交換的同時進行著深入的文化交流和情感交往,作為“東西方文明的橋梁和世界主要文化的母胎”,成為“世界公認的、人類歷史遺留的珍貴的文化財富”(金棟昌、吳絨、劉吉發,2015)。

筆者認為,經過數百年、上千年的歷史沉淀,中國與沿線各國各族之間不同文化體系中的文化基因相互借用、融通。“一帶一路”沿途各文明體系實際上已經包含了中華文化的部分基因。在“一帶一路”的實施過程中,中國應“借用古代‘絲綢之路’的歷史符號,高舉和平發展的旗幟,積極主動地發展與沿線國家的經濟合作伙伴關系”(范恒山,2014),以已經為“一帶一路”相關國家廣泛認可的中國傳統節日或文化符號為先導,進行藝術文化的交流和命運情感的交融。

同時,體育、文化等作為反映中國當下社會經濟現實、政治面貌和綜合實力的重要表征,自然成為跨文化交流的主要平臺。中國和印尼之間在體育與文化等方面存在著廣泛的交流,進一步開拓體育文化領域的交流渠道、挖掘交流深度,將能夠不斷在印尼民眾中增強中國的“吸引力”和“影響力”。

(二)主體:中國政府及媒體的合理作為——掌握輿論主動

中國移民多是自發的,他們“家庭世界化,生活來源外求,精神生活內向。他們以自己天然的親緣、地緣、神緣、業緣和物緣[1]為紐帶,結成具有凝聚力很強的群體”(林其錟,1992)。以新華社為代表的中國傳媒機構在新聞報道題材選擇上應充分考慮“五緣”對華僑華人的實際影響,將其作為新聞報道的主題框架:以“神緣”突出文化認同,以“親緣”“地緣”和“業緣”連結兩地情感,以“物緣”強調現實意義。新聞報道題材的豐富,不僅可以滿足華僑華人和對象國民眾對中國新聞的實際需求,而且可以增加中國傳媒機構的報道數量,擴大中國傳統文化的先天價值優勢和認同優勢。

同時,我國傳媒機構要善于與當地華語媒體和西方傳媒集團合作。與當地華語媒體合作,可以充分發動華僑華人的橋梁作用進行跨文化傳播,以增強中國文化的親近性和對外政策的解釋力;與西方傳媒集團的合作,可以使我國的文化走出去步伐與跨國傳媒公司全球逐利的商業邏輯之間建立關聯,通過創意性勞動將國家或民族的文化資源轉化成盡可能廣泛的文化消費活動。如果能結合跨國傳媒集團的國際經營能力和新聞業務能力,以中國文化資源和受眾資源作為利益置換的條件,既可以擴大中國傳媒機構的實際影響力,又可以降低東南亞乃至西方國家對中國意識形態背景的過度抵觸情緒。

(三)渠道:從華僑到所有公民的說服拓張——增強情感紐帶

中國人與華僑華人之間“共有某些由共同的祖先和文化而產生的特性……很容易建立起親密的關系和信任”(塞繆爾·亨廷頓,2009),成為借助華僑華人進行“海上絲綢之路”國際傳播的文化基礎。

筆者發現,印尼華人華僑在祖籍國語言認知態度上與年齡呈反比,越是年輕的華人,對祖籍國的認同越是不足,也越不愿意使用中文。這與王愛平的結論相同,“印尼華僑華人祖籍國的身份認同隨著時間推移和情勢變化必然會逐漸向居住國遷移”(王愛平,2006)。

“一帶一路” 倡議的宣傳和推廣必須注重華僑華人跨文化傳播的催化劑作用。我們需要在尊重華僑華人的身份選擇和情感傾向的前提下,通過各類文化交流和經濟活動強化華僑華人與祖籍國(中國)之間的“五緣”關系,尤其是加強新生代華人華僑與中國大陸之間的情感交流,使“中華傳統文化資經過自我調適后仍然能夠以新的方式繼續發揮社整合的作用”(孟慶梓,2010),為“一帶一路”提供充分的人力資源和情感保障。

注釋:

[1]1989年上海社會科學院亞太所林其錟在宣讀《“五緣”文化與紀念吳本》一文時指出,“中國文化的本位是群體,強調的是家、族、宗、國,人際關系重倫理”;1994年在其專著《五緣文化論》中,將“五緣”定義為親緣(宗族親戚關系)、地緣(鄰里鄉黨關系)、神緣(供奉神祗宗教關系)、業緣(同業同學關系)、物緣(因物而發生的關系),五緣文化作為中國文化體系的一個重要組成部分,是認同感、親和力和內聚力的具體體現,“是民族精神力的一個重要構成”。參見沈永林等:《“五緣”文化研究二十年述評》,《社會科學》,2009年第10期