海陸拼盤

海陸拼盤

面朝大海又坐擁廣府文化的珠海人,在粵菜精華的基礎上,把靠海吃海的傳統發揚光大,蠔門中的貴族“橫琴蠔”與富有市井味道的“大赤坎明火叉燒排骨”便是二者的最佳代表。

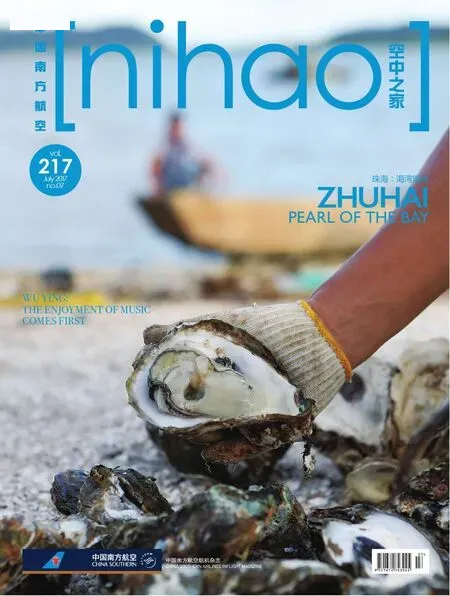

蠔情似海

珠海橫琴下村人梁北圍養了20年的生蠔,每天,他都會搭著漁船,到海上仔細檢查蠔排的狀況,親自嘗一嘗海水的咸淡。原來,生蠔最終的品質,微妙地由海水的咸度所左右。梁北圍的蠔排位于橫琴石欄洲,是咸淡水交界之地,這一帶海水的咸度介于8—15度之間,最適于養蠔。橫琴蠔也因此以“大、肥、嫩、白、脆”的特點遠近聞名。

梁家在橫琴世代養蠔,梁北圍談起養蠔的門道來如數家珍。他說,養蠔人最怕的,要數臺風天了。洪潮不僅會把蠔排吹跑,還會改變蠔賴以生存的水質,使蠔無法生存。因此每到臺風逼近,梁北圍就會緊急把自己750畝的蠔排運到安全海域。等風平浪靜了,一定再運回橫琴,畢竟,在他看來,只有這里的水質才能養出最好的蠔。

每年5月,是蠔產卵的季節,梁北圍采用水泥板或瓦片放置海床中接卵的方法進行接種,六個月后再擇優將蠔苗放置海水中吊養。每年,在他的養殖場,這樣被吊養的蠔達五六十萬串。

在海水、陽光、微生物的共同作用下,蠔在海面之下悄然地生長著,滋養著,改變著。

大約一年半之后,也就是次年的10月、11月,蠔到了最為肥美的時候,慕名而來的饕客們開始食指大動了。大批修成正果的橫琴蠔被打撈出來,送上餐桌。在橫琴,蠔的做法不下10種,涼拌、火鍋、蒜蓉蒸、蔥姜炒……對于只吃過烤生蠔的游客,一定要多嘗試幾道,甚至來一桌蠔情盛宴。

荔木飄香

叉燒是常見的一道粵菜,如果說有人在廣東靠烤叉燒成為非物質文化遺產傳承人,至少是勇氣可嘉的。

“肥仔強”叉燒排骨店隱匿在斗門大赤坎村的小巷中,貌不驚人,每天卻吸引客人駕車幾小時專程而來。趙志文是 “肥仔強”明火叉燒、燒排骨”的第四代傳承人,他告訴我們,他如今的一身手藝,最初是源于13歲赴南洋打工的曾祖父,師從當地廣東籍華僑之后獨創了一套制作叉燒、燒排骨的技藝。

我們循著香味來到廚房,屋內處處洋溢著“老時光”的味道: 六個碩大的圓形泥爐,余煙裊裊,煙霧上騰,從天窗旋轉出去,只留下慢慢的影兒。泥爐是用來烤肉的,但柴火不是放在爐中,而是堆放在爐的旁邊,噼噼啪啪燃著的,正是南方才有的荔枝木。

“我們每天一大早就要從市場上挑來上好的豬肩肉,開始洗刷和腌制。” 趙志文介紹說,“肉一定要選擇前半身的,因為后半身沒有那么嫩。”豬肉經過一個多小時秘制調料的腌制,便吊到爐中熏烤。荔枝木在燃燒中散發出的芬芳香味,隨著溫度由表及里滲入到叉燒和燒排骨中。將剛出爐的叉燒、燒排骨斬件裝盤上桌,肉質軟嫩多汁、色澤鮮亮、香味四溢、滑爽不膩;燒排骨則多了一種骨質的甘香,令人齒頰留香。