漢唐雄風的呼喚

——王闊海新漢畫讀后

文/蔣力馀

漢唐雄風的呼喚

——王闊海新漢畫讀后

文/蔣力馀

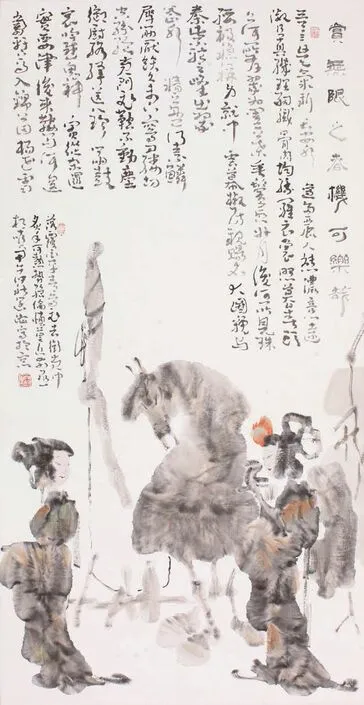

王闊海 彩墨揮寫大漢風 138cm×69cm

習總書記倡言 “中國夢”,這表達了億萬華夏兒女的共同心愿。“中國夢”即復興夢、強國夢。中華民族近百年來的屈辱歲月不堪回首,而今國運昌隆,天宇新開,炎黃兒女有志氣、有才華、有能力雄立于世界民族之林,雄獅要睡醒,巨龍要飛騰。“中國夢”的實現一靠經濟,二靠文化,而最要靠的是中華兒女血薦軒轅的赤誠之心,鐵鑄鋼澆的團結意志,至大至剛的浩然正氣!藝術家是人類靈魂的工程師,文章合為時而著,歌詩合為事而作,新時期優秀的藝術家應呼喚漢唐雄風的回歸,為“中國夢”的實現而引吭高歌。在當代美術界,有一位先生正用赤誠、用熱情、用汗血鑄就精神的圖騰,他就是著名軍旅畫家、中央國家機關美協主席王闊海,畫家以拙樸瑰奇、豪蕩多彩的新漢畫藝術呼喚漢唐雄風的回歸。

王闊海是農民的兒子,他的故鄉山東招遠為文化名區,齊風魯雨陶鑄了他的畫魄詩魂。他樸素、堅毅、穎慧、曠達,四十余年的軍旅生涯磨礪了他的頑強意志,拓寬了他的生活視野,啟發了他的藝術靈性。何海霞、黃胄、劉大為等名師的教誨使他徹悟了為藝的個中三昧。藝貴獨創,唯有孤吹,能諧眾耳。王闊海說:“藝術的生命在于創新,沒有繼承的創新等于胡亂涂鴉,而沒有創新的繼承等于浪費生命。”他實踐了自己的美學理想,對優秀傳統的繼承能沿其波而溯其源,窮其本而暢其葉,對漢唐博大雄渾的文化精神情有獨鐘。古漢畫是西漢時期產生的一種雕畫相濟的美術形式,最早、最本土,最具有濃郁的民族特色,被人們譽為“敦煌前的敦煌”。王闊海游心漢賦唐詩之意境,從漢唐藝術中拓展靈源,以期借古開新,獨鑄偉辭。他汲取漢磚、漢瓦、漢畫像石刻藝術之精華,博攝宋元以來寫意筆墨之精魂,兼收浮雕、壁畫、唐三彩、剪紙、皮影等民間藝術之精髓,將古漢畫之石刻形態轉換成新漢畫之筆墨語言,以筆代刀,以書為骨,以詩為魂,整合為現代的水墨圖式,高標獨舉,華光四射,被美術界譽為“王闊海的新漢畫”。王闊海的創作古拙高雅,有歷史時空的穿透力。劉大為說:“他長期不斷地創新,明顯的風格,可謂熔古鑄今,鑒往知來。”“闊海的畫大哉,美哉,壯哉!”范曾評其畫為“吞吐大荒,心游萬仞”,稱其為“當代畫壇之豪杰”,邵大箴說:“王闊海的新漢畫豐富了當前中國畫創新的景觀。”王闊海呼喚漢唐毅魄之歸來,他的創作無愧為生命的禮贊,盛世的華章,時代的號角!讀其畫作,拙樸與高華同在,雄渾與瑰麗齊飛,把讀者帶入長風浩蕩、駿馬奔騰、明霞秀野、幽鳥鳴春的藝術意境之中。

美學支撐之堅實

真正的藝術家首先應該是思想家或思想者,一個新畫種的創立沒有哲學、美學作本體的支撐,不可能散發長盛不衰的藝術魅力。藝術家的基本素質是極為重要的,徐悲鴻說:“人之欲成藝術家者,則有數種條件:(一)須具極精銳之眼光、靈妙之手腕;(二)有條理之思想;(三)有不尋常之性情與勤。”全方位考察王闊海,他是具備這三方面的條件的。藝術以形象勝、意境勝,但其內核還應蘊含幽邃的理,錢鐘書說:“理之在詩,如水中鹽,體慝性存,無痕有味。”(《談藝錄》)華夏民族的藝術以儒釋道哲學為內核,以詩意為精魂,如此方能入高境、見高致,充滿生機活力。王闊海是頗具遠見卓識的藝術家,他的新漢畫具有原創性,細讀其繪畫創作和悟藝感言,可清晰地看到其理論支撐是堅實的。畫家明確指出:“研究漢畫石刻藝術產生的哲學根源對深入理解和繼承古文化遺產具有極其重要的意義。”王闊海的創作著意追求博大雄強的藝術境界,歸真返璞的美學理想,清空無羈的自由精神,無疑映射著儒釋道美學思想之靈輝。儒釋道三家美學思想映射于漢唐藝術之中,最大的特點是博大雄強、樸素自然、蕭散自由。作為六經之首的《易經》,則天法地,仰觀俯察,體現華夏先民取法自然、征服自然的雄大氣魄。《乾》卦取法于天,剛健中正,自強不息,六爻以六條或潛伏、或淵躍、或飛騰的龍的形象催人奮進;《坤》卦取法于地,厚德載物,黃中通理,二卦表達了我們的先民崇尚博大雄強的美學理想。老子的思想以柔克剛,有君人南面術,“道”的內涵致廣大而盡精微,莊子所繪其翼若垂天之云的大鵬形象,與《易經·乾卦》中龍的形象,可合視為民族精神之象征。的確,從霍去病墓的雕塑中,從浩蕩雄麗的漢賦中,從鮮活而又力感張揚的漢代畫像磚、石刻中,我們可以讀出民族記憶中的壯志豪情。漢唐藝術美在雄強,也美在樸素自然。藝術非雕不美,但其至高之境是樸素自然。《易經》中的《賁卦》是談美的專卦,《賁·上九》:“白賁,無咎。”言用素色裝飾為至高之美,實乃絢爛之極復歸于平淡。莊子明確指出:“靜而圣,無為而柔,樸素而天下莫能與之爭美。”(《莊子·天道》)漢代藝術的氣勢與拙樸達到了完美的結合,表現在具體形象、圖景和意境上,則是力量、運動和速度,它們構成漢代藝術的基本美學風貌。你看那彎弓射鳥的畫像磚,你看那長袖善舞的陶俑,你看那奔馳的駿馬,你看那說書的人,你看那刺秦王的圖景,你看那車馬戰斗的情節,甚少細節,甚少修飾,突出的是高度夸張的形體姿態,這是一種異常單純簡潔的整體形象,就在這些不事細節修飾的姿態和動作中,在這種粗輪廓的整體形象的飛揚流動中,表現出力量、運動以及由之而形成的氣勢之美。漢代藝術也體現了老莊崇尚自由的精神,藝術家的創作題材廣泛,表達方式恣情任性,上窮碧落,下至黃泉,天上人間,融合為一,體現了道家所追求的無限之美。畫家自云57歲得道,筆者理解他的“得道”既是精湛技法的自由揮運,又是藝術本體的深刻領悟。

繪畫語言之淵雅

王闊海 賞無限之春機 69cm×138cm

品讀王闊海的新漢畫藝術,為其清新淵雅而獨具靈性的藝術語言而深深震撼。任何藝術要有自己的語言,一個新畫種的創立,沒有獨特淵雅的藝術語言是不可想象的。畫家深刻地認識到了這一點,他說:“筆墨語言是表述萬物的,不能表述萬物不叫語言。”他廣取博采,整合出新,語言的精熟確已臻至以神遇而不以目即的程度。語言錘煉必須經歷由博返約的過程,王闊海既能博觀,又能約取,對傳統的繼承下過扎實的功夫,畫家戲稱要有四只眼,即緊緊盯住傳統文人畫、中國古代繪畫、民間藝術、西方繪畫。語言的轉換是極為艱難的。他從很多文化遺產中汲取養料,從文人畫中,從唐三彩、寺廟壁畫當中,從漢畫像石刻、漢畫像磚、皮影剪紙當中,從大量的民間藝術當中,還將素描、油畫等造型技巧糅合在一起,形成個性化的藝術語言。著名美術評論家劉曦林說:“王闊海的創作打破了二十世紀將中國畫筆墨與西畫相結合這一特定的模式。”這至為允當。王闊海有句名言:“青出于藍不是藍。”他的筆墨轉換主要表現為四個特點:其一,直接對漢畫像石的平面結構和黑白關系進行轉換;其二,內美的轉換,即把漢畫像石的基因轉換成筆墨基因,把漢代大氣磅礴的精神融化在水墨中,升華為自己的筆墨語言;其三,利用沒骨與飛白的筆線和流動的墨痕,在水墨的滲透中多留白線,這些白線相當于國畫的墨線,以白代墨,知黑守白;其四,淡雅化,受文人畫之影響較大,追求散淡空靈的藝術境界。從技法而言,王闊海最大的成功是潑墨潑彩的運用。縱觀中國繪畫史,南宋梁楷的《潑墨仙人圖》標志著潑墨技法的成熟,而吳昌碩、齊白石、張大千、劉海粟等大師推其波而助其瀾,潑墨與潑彩完美結合,強化了抒情,升華了意境。王闊海的潑墨潑彩,匠心獨運,跑中有守,守中可跑,墨色氤氳,淋漓酣暢,看似失控,而外輪廓線有定數,失控與有控,自然與人力完美結合。讀王闊海的新漢畫,真如老子所言:“惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。”外師造化、中得心源也是他成功的關鍵。他做自然之子,深悟前賢寫生萬本方得其真的要訣,素描的功夫也非同尋常。他悟性奇高,那融合漢畫石刻藝術魂魄的筆墨語言,不僅能夠表現古典題材,而且又能表現現實生活。繪畫藝術是一個和諧的整體,著一絲塵土,便非佳品。中國的寫意畫家,詩書功力不深,而期望繪畫入于高境猶癡人之說夢也。白石大師曾叮囑林凡先生:“詩書畫都要上,不要搞單打一。”林凡記了一輩子。當代畫家詩書甚見功力者為鳳毛麟角,優良的素質與精湛的功力是創新的必備條件。詩為書畫之魂,王闊海雅好辭章,對北方詩家而言,入聲在普通話中基本消失,舊體詩詞創作是帶著鎖鏈跳舞,突破格律、入于高境難乎其難,而王闊海不畏艱難,孜孜以求。細讀王闊海的詩,其長篇受漢賦和唐代樂府詩的影響較大,如萬斛之舟行若風,意象偉麗,風格豪放。他的絕句、律詩等短章,咫尺千里,曲徑通幽,起承轉合,圓轉自如,比興意象,寄托遙深,收到了其旨遠、其詞微的表達效果。“風蕩幽萍棲白鷺,煙橫寒水結青霜”(《觀林凡詩情書畫有感》),“狂飚破格迷天野,巨眼搜新慕汗青”(《創新漢畫有感》),瑰奇自然,韻雅情高。王闊海的書法個性鮮明,而草書尤見功力。他認為學書應求古人之品質,古人為藝以心為尚,至若點畫挑勾之到位,撇捺橫豎之往返,提按行筆之頓挫,結字態勢之奇正,聚散松緊之謀篇,而應盡入道解。他的書法別開生面,其行草將王鐸的筆走龍蛇、蕭散險絕的境界與何紹基的散淡自然、漲墨意趣融合為一,又多蘊弘一法師空靈明凈之禪意,于雄渾恣肆之中見靈澈高華。他的題款多用草書,中側兼施,方圓并用,豪蕩中見靈秀,恣肆之見清空,漲墨與渴筆交相輝映,謹嚴與疏蕩互襯對比,字字珠璣,滿紙云煙,與畫意詩情構成和諧的整體。

王闊海 鐵骨剛魂衛中華 360cm×180cm(局部)

藝術想象之瑰奇

瑰美的藝術往往有一種神秘感,仿佛有一種魔力深深吸引讀者,這種神秘感的產生,首先是獨具靈性的藝術語言,其次是詭譎瑰美的想象力。想象和聯想是創作和欣賞中的一種心理活動,也是一種特殊的智力活動,想象之于詩歌,如羽翼之于飛鳥,繪畫亦復如是。王闊海的想象力甚為豐富,寂然凝慮,思接千載;悄焉動容,視通萬里。吟詠之間,吐納珠玉之聲;眉睫之前,卷舒風云之色。讀王闊海的畫作仿佛進入了仙風撲面的夢幻境界:君不見,河伯以魚為駕在水中出行,伏羲凝神在繪制八卦,女媧在煉五色石以補蒼天;君不見,漢宮佳麗在渭水之濱恣意悠游,東方之神在單刀赴會,林和靖在孤山踏雪尋梅。讀王闊海的畫,真如王安石游褒禪山,入之越深,其見越奇;又如置身極地,奇葩異卉,燦然耀目,極光閃爍,五色交輝。王闊海豐美的想象力是對中國古代浪漫主義藝術傳統的繼續和發展。這種藝術靈感的來源是多元的,漢畫像石刻中就有大量的表現:身有飛翼的應龍,九頭人面的人皇,似龍似馬的怪獸,象征吉祥的九尾狐,人面蛇身的女媧,伏羲以云為車,羲和以六龍為駕,一幅幅充滿神奇色彩的畫面,一個個近乎怪誕的形象使我們心旌搖蕩,魂牽夢縈。畫家鐘情神話傳說,他對《山海經》《列子》《楚辭》等著作深入研究并作了新的解讀。他考證發現,漢畫石刻的不少題材多取源于《山海經》,太陽黑子現象被先民想象為因有三足烏飛入其中所致,因而在古代神話里,太陽和鳥是合為一體的。《山海經·大荒東經》:“一日方至,一日方出,皆載于烏”,他發現太陽的圖案在漢畫石刻中一般都刻有三足烏,而駕車的不是馬,而是青龍白虎等怪獸。他的創作受楚辭的影響甚深,屈原作為清醒的政治家和情感豐富的詩人,采用浪漫主義的創作方法來突出個性,抒發其眷戀故國、九死未悔的情懷。《離騷》的意境瑰奇壯麗,其抒情主人公生于楚俗以為大吉大利的寅年、寅月和寅日,出生時間與凡人迥異;其披香花、戴高冠、飾美玉、穿奇服,服飾與凡人迥異;能呼風喚雨,驅使日月風雷,命神靈陪其云游,才能與凡人迥異;入天宮求美女,一次次失敗,一次次追求,行為與凡人迥異;那羲和駕日、鳳鳥飛騰、九嶷繽紛、云旗逶迤的天國風光與凡世迥異。《招魂》中大量神奇怪異事物的描寫極富浪漫色彩:東方有長人千仞,唯魂是索;南方有雕題黑齒,祀以人肉;西方赤蟻如象,玄蜂似壺。這些描寫荒誕離奇,通過變形夸張,強化了抒情色彩,楚文化的夢幻境界拓展了王闊海的藝術靈源。王闊海的創作可謂出奇制勝,當然,藝術創作光有奇思妙想是遠遠不夠的,還必須有前提,那是修養、學問、功力三者到位,否則難為奇美,而為奇丑。如果讓牛鬼蛇神紛紛出籠,東施無鹽弄姿斗丑,那是對藝術的褻瀆。王闊海的尚奇是化腐朽為神奇,奇中見雅,奇中見新,奇中見美。王闊海的尚奇能以高度概括的典型意象反映生活的本質,喚取人們對偉大時代的情緒記憶,表達對崇高之美的熱愛追求,瑰奇與壯麗、荒誕與理趣渾然統一。

力感氣勢之豪縱

王闊海 拜觀音 180cm×160cm

飛躍的生命和靜默的觀照構成藝術的兩元,王闊海的創作兩者達到了高度的和諧。藝術是生命意志、胸次修養、時代精神的綜合表達,這種表達往往內化為語言的力感氣勢,既能振奮人的精神,又能把人帶入心靈的寧靜。中國的藝術尚勢,劉勰說:“情致異區,文變殊術,莫不因情立體,即體成勢也。勢者,乘利而制也。”(《文心雕龍·定勢》)書畫同源,王羲之論書多以筆勢為尚,他說:“轉側之勢似飛鳥空墜,或棱側之形如流水激來。”(《書論》)林風眠說得更加清楚:“藝術的第一利器是美……藝術的第二利器是他的力!”畫家呼喚漢唐雄風,其力感氣勢已物化為主體風格的雄渾豪放,物化為藝術意境的博大幽深。范曾指出:“闊海之畫,氣韻生動,自不待言,而其用筆跌宕雄健,腕力過人,故其畫每有震撼力在。”何家英說:“王闊海的新漢畫給我們帶來了大漢雄風,他對沒骨法的筆墨駕馭能力非常強。”雄渾為藝術的至高之境,司空圖品詩,首列雄渾,他這樣描寫道:“具備萬物,橫絕太空。荒荒油云,寥寥長風”。楊廷芝《詩品淺解》:“大力無敵為雄,元氣未分曰渾。”雄渾屬于壯美,屬于陽剛之美,清人姚鼐認為得于陽與剛之美者,剛其文如霆如電,如決大川,如奔騏驥。英國美學家里德在《藝術的真諦》一書中指出:“沒有任何一個國家能夠與中國藝術的卓越成就相媲美,然而,中國藝術也有其局限性……中國藝術缺乏雄渾宏偉的作品。”里德此言缺乏對中國藝術全面深入的了解,不過元明以來在繪畫領域雄渾之作也的確不是太多,究其原因,除畫家的主體胸次外,也與時代精神有較多關系。國力衰微,何來雄風?王闊海學識淵浩,胸次超曠,數十載金戈鐵馬的軍旅生涯鑄就了他的堅強意志,他熱愛我們偉大的祖國,熱愛嶄新的時代,為實現中國夢而昂然奮起,故發之于藝術,其力感氣勢自然如長風出谷、如洪濤怒翻、如鴻鵠之鳴而入寥廓。試讀其古意盎然的《出征圖》《彩墨揮寫大漢風》《成吉思汗出征圖》等杰構,主線分明,墨色淋漓,意象飛動,氣勢豪蕩,但見旌旗獵獵,駿馬奔騰,風起云飛,波涌濤生,其意境的多層性與抒情的強烈性仿佛中秋時節觀錢塘江之潮:其始起也,浩浩茫茫,如素車白馬帷蓋之張;其少進也,擾擾焉如三軍之騰裝;其壯觀也,蕩取南山,背擊北岸,覆虧丘陵,平夷西畔。他的現代題材作品同樣具有史詩般的壯美。《太行山雪景圖》布局森嚴,潑墨與勾線自然相生,抽象與具象有機融合,天之寥廓,山之巍峨,雪之幽靜,相映生輝,淡遠而神秘,偉麗而幽深。那幅表現大鷹大鷲的《凌云之志》更令人產生一種力度之快感,大筆大墨橫沖直撞,卻又能用嫻熟之技巧和富有金石之氣的骨法用筆相包含,以圓帶方,形方意圓,靈光四射,激情澎湃,讀來不覺豪情勃發,壯氣騰霄。王闊海的新漢畫形大、氣厚、勢渾、境闊,豪蕩而蒼郁,拙樸而空靈。文以氣為主,氣盛則文之小大皆宜,王闊海是善于養氣的藝術家,其情感之豐富,語言之淵雅,形成風格之多樣。讀其畫作,仿佛于森森古木之中時見楊柳依依,野桃妍笑,于滾滾江流之中時見蘭舟如畫,白帆點點。在王闊海的筆下,鐵馬秋風與杏花春雨、大漠孤煙與小橋流水忻合為一,他創作了為數不少的表現宗教、神話、仕女以及現實生活的小品,題材極為豐富,風格婉約含蓄,大德參禪,佳麗回眸,舞樂百戲,蘆笙慶歌,瑰奇的意象,濃郁的詩情,把讀者帶入如煙如霞、如淪如漾、如春月秋花、如幽林曲澗的藝術境界之中。

王闊海 墨骨青銅器 138cm×69cm

抒情色調之多彩

色彩是畫家的語言,更是情感載體。對繪畫藝術而言,以象達意,以象傳情,它的韻外之致,象外之意,與其構形、氣勢、色調密切相關。王闊海的創作構形簡練概括,神思奇特瑰麗,氣勢豪縱恣肆,色調絢爛多彩。王闊海的創作多用沒骨法,多用草書筆意入畫,化王鐸的漲墨法為重要的筆墨語言,墨分五彩趨于極致,色調或凝重,或清麗、或古雅,或衰颯,時而把我們帶入黃沙漠漠、駝鈴叮當的無邊瀚海,時而把我們帶入惠風如煦、佳人淺笑的渭水之濱,時而把我們帶入駿馬奔馳、華蓋如云的長安古道,時而把我們帶入長劍倚天、莊嚴肅穆的航天基地。筆者最為欣賞的是在其部分優秀作品中能讀出一種詩意的蒼涼。這種蒼涼,不是悲凄,而是蘊含感傷、沉思、壯烈等極為豐富的情感因素。蒼涼是藝術的高境,在當代藝術大家中,沈鵬的部分詩作是蒼涼,林凡的主體畫風是蒼涼,極富藝術感染力。王闊海的蒼涼不僅僅表現在歷史題材上,而且也表現在現代題材上。《飛奪瀘定橋》為史詩般的杰作。那鐵索的高懸,硝煙的彌漫,水柱的高聳,戰云的陰慘,更襯托了壯士們血戰的英勇,神情的堅毅,那種悲壯之美深深震撼著我們的心靈。《陳毅元帥像》用人物表情的嚴峻,衣著的整肅,背景的蒼茫,油然把讀者帶入十年征戰的崢嶸歲月。《整裝》用浮雕式的語言描寫航天戰士們整裝待發的情景,體現壯士出征的肅穆感、崇高感。蒼涼是一種美的詩境,司空圖作過這樣的描繪:“壯士拂劍,浩然彌哀。蕭蕭落葉,漏雨蒼苔。”蒼涼之所以至美,源于情感發自肺腑,藝術不可為偽,真是美的母體,高境界的藝術不是為文而造情,而是為情而造文。畫家對漢韻唐風的眷戀,對祖國人民的熱愛,對華夏民族近百年來屈辱史的沉思,對鐵馬金戈歲月的回首,發為筆墨,焉得不蒼涼?其實,蒼涼是對漢唐雄風的準確把握。著名美學家宗白華認為:民族自信力的表現與發揚,依賴于文學藝術的熏陶。文學藝術是民族的表征,一切社會活動是留在紙上的影子,無論詩歌、小說、音樂、繪畫、雕刻都可以成為民族精神的載體,都能激發民族精神,也能使之趨于消沉。他明確指出:“在漢唐的詩歌里都有一種悲壯的胡笳意味和出塞從軍的壯志,而事實上證明漢唐的民族勢力極強。”(《藝境·唐人詩歌中所表現的民族精神》)所謂“胡笳意味”,筆者的理解就是蒼涼的意緒。劉邦的《大風歌》,劉徹的《秋風辭》,司馬遷的《史記》,漢賦中的一些篇章,在雄渾浩蕩之中有深深的感傷。讀李白的古風、樂府,那長風歸雁、萬里黃河、燕山雪花、天山明月等群體意象,于壯懷逸氣之中,一種蒼涼意緒見于言外;讀高適、岑參的邊塞詩,那蕭關隴水、朔風邊月、黃沙白草、笳悲馬鳴等群體意象,雄渾蒼郁,讀來大有拔劍起舞之慨。王闊海的蒼涼,帶有強烈的時代色彩,穿越歷史時空,喚取我們對漢唐精神的記憶,同時也含蓄地告訴讀者:今天我們國家民族的強盛是無數炎黃兒女用熱血和生命換來的。中華民族能雄立于世界之林,走過了一條極為坎坷之路,民族的崛起是以精誠團結、汗水熱血為代價的。

王闊海 出游 69cm×69cm

王闊海匠心獨運,高標獨舉,取得了卓越的成就,其藝術創作既鼓舞人們的意志,又怡人心神,產生的影響是不可估量的。王闊海正在將其新漢畫藝術推向一個經典和極致的狀態,做到近乎完美,既好又新,為弘揚優秀文化傳統奉獻自己的聰明才智。他牢記這樣一個真理:“藝術越是民族的就越是世界的,”藝術的至高之境是大象無形,萬法歸一。當然,王闊海也明白:漢畫藝術是漢代社會的百科全書,全面繼承并發揚光大須費移山心力。一個新畫種的創立,個人的努力雖然有篳路藍縷之功,但還要廣大同仁不斷地澆水施肥,精心栽培,這株新苗方能長成參天大樹,一片片的森林。王闊海深感任重而道遠,但有信心為此奮斗。撰文至此,吟成俚語數句作結:雄詞壯采寫春秋,萬類毫端競自由。億眾共期中國夢,漢唐豪氣震寰球!

蔣力馀,書畫評論家。