濟南市泉域重點補給帶保護修復措施淺析

張瑋

(濟南市臥虎山水庫管理處,山東 濟南 250115)

濟南市泉域重點補給帶保護修復措施淺析

張瑋

(濟南市臥虎山水庫管理處,山東 濟南 250115)

論述了濟南市水資源利用現狀,結合影響泉水噴涌的主要因素,對泉域重點滲漏帶保護修復技術進行了分析。

濟南市;泉域;補給帶;保護修復

濟南市委、市政府高度重視保泉工作,按照“增雨、補源、置采、節水、控流”的十字保泉方針,各部門通力合作,綜合實施各項措施,科學配置水資源,限制地下水開采量,有效涵養補給地下水,截至目前,已經實現趵突泉等四大泉群持續噴涌10多年。

1 濟南市水資源利用現狀

濟南市水資源主要由地表水、地下水、客水組成,多年平均降雨量638 mm。根據相關部門統計結果顯示:濟南市現有水資源可利用總量為18.24億m3,其中地下水為11.56億m3。濟南市水資源人均占有量僅為290 m3,不足全國人均占有量的1/7。

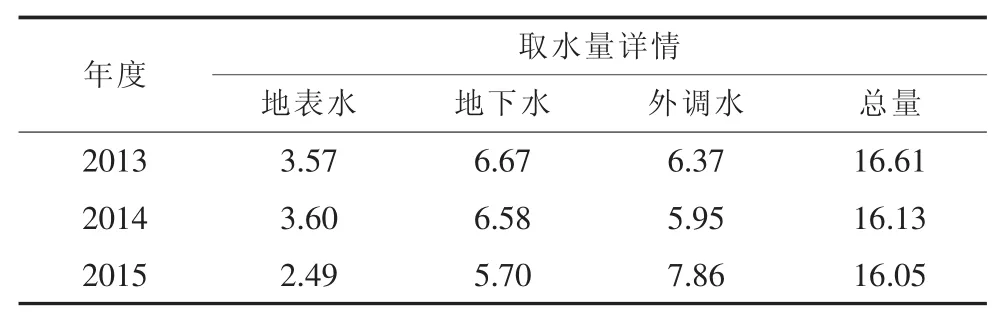

為應對水資源缺口,各級政府部門采取多種節水措施。到2011年,全市萬元GDP耗水量下降到63.9 m3,萬元工業增加值用水量降至18.5 m3,比全國平均水平約低10個百分點。2013—2015年全市供水結構詳情如表1所示。

表1 濟南市2013—2015年供水結構詳情 億m3

從表1中可分析出:在“十二五”期間,全市供水總量相對比較穩定,基本在16億~17億m3之間。地下水開采量呈逐年下降態勢,開采量由2013年的6.67億m3下降到2015年的5.70億m3。

2 影響泉水噴涌的因素分析

2.1 人為開采的影響

隨著濟南市人口規模的不斷增加,對水資源需求量必然增強。1985—2015年,濟南市區人口從143.2萬猛增至550.3萬,增長率為284.3%,市內需水量由29×104m3/d增長到目前的62×104m3/d。地下水的過度開采必然導致市內泉水的斷流。

市區規模隨著人口的增長必然擴大,其中南部山區是四大泉群的重要補給區,但也處于大規模建設規劃中。房地產的發展必然會造成滲漏帶的萎縮,因此也會大大影響泉水噴涌。

2.2 補給量變化的影響

濟南市喀斯特水系的主要補給途徑為大氣降水及地表水滲漏,而大氣降水又影響著地表水水量。在上世紀六七十年代,濟南市年平均降水量達到1100mm,而泉水流量也達到40×104~50×104m3/d,年平均水位能夠維持在30 m左右,“泉城”處于最輝煌時期。到80年代以后,濟南地區年平均降水量為350~700 mm,年平均水位也降到25 m以下,再加上人口增長迅速,地下水開采量猛增,因此出現泉水斷流情況。進入到90年代后,降水量有所增加,泉水也出現復噴。由此可見,大氣降水量對泉水噴涌的影響較明顯。

2.3 水源地布局影響

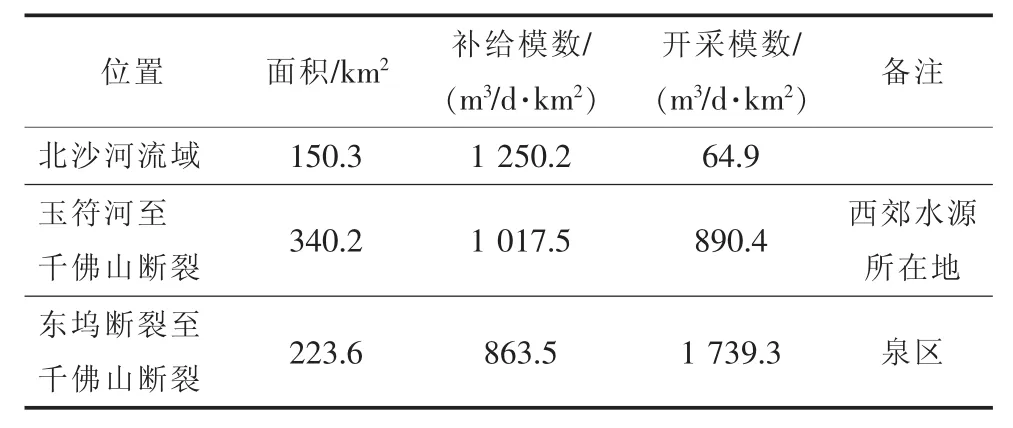

有關專家通過研究發現:目前在濟南市泉域內的水資源開采量并未超過允許開采量警戒線,之所以出現泉水斷流,其中一個重要原因是水資源開采布局不合理,如表2所示。從表2中可知:泉區所在的東塢——千佛山斷裂其開采模數遠大于補給模數,而北沙河流域補給模數遠大于開采模數。

表2 濟南地區泉域補給模數和開采模數

3 泉域重點補給帶保護修復措施

強補給帶對于維持地下水補給功能、保障泉水持續噴涌具有重要意義,具有三大要素:1)地形要素。具備一定匯水面積的低洼地;2)地表巖性要素。能快速入滲的土壤或裸巖;3)滲漏通道或路徑。具有斷裂、裂隙、褶皺、褶曲,含水層發育。強滲漏帶有補給速度快、補給強度大、自凈能力弱三大特點。下面針對濟南市泉域重點補給帶的保護及修復進行了分析。

3.1 持續推進“停東采西”建設

通過地質勘探發現:在濟南市泉域以外存在著充足的代替水源,完全可以保證全市的日常用水。目前采取的措施為:對濟南市東部城區和郊區的地下水資源進行限采、停采處理,包括對分布在該區域內的濟南鋼鐵廠、電廠、礦山等具有自備井或抽取地下水的設施全部封停。截至2015年末,東部區域的地下水抽采量已降低了20萬m3/d。為保證該區域居民的正常用水,積極開辟濟南市西部區域水源作為替代水源,目前已完成了30萬m3/d的新水源建設工作,既補充了西部停采所造成的民生問題,又保證了市內泉水的持續噴涌。

3.2 對泉水和地下水補給區進行重點保護

濟南市的石灰巖主要分布在東部、南部及東南部,該區域是濟南市四大泉群的直接補給區;而位于南部區域的玉符河及大沙河是濟西地下水的主要補給區。這兩個區域共同構成了濟南市的強補給帶,也是泉群的生命線。

為了保證泉水的持續噴涌,濟南市各級政府部門大力實行“南控”部署,并劃定了南部山區保護區域,“南控紅線”具體是指興隆山——雙尖山——長清校園南側山體。據此部署,濟南市以后的新城區發展將主要向西北部地區發展,包括吳家堡、大金莊等,這一區域廣泛分布著火成巖。而強滲漏區則大部分被劃入到南部山區保護區域范圍內。

此外,濟南市相關部門還明確規定:在泉水直接補給區保護范圍內的建設項目,其地面硬化面積不得超過工程用地總面積的30%,并且禁止新建、改(擴)建影響地表水滲漏的工程。

3.3 加強水庫增滲調度工作

充分發揮水庫的滲漏能力是補充地下水的重要途徑之一。濟南市的臥虎山、錦繡川等幾處大型水庫工程,為保證水庫的滲水量,可在非汛期進行充分蓄水,以此減少棄水量。針對水庫水域污染問題,相關部門必須追溯源頭,對違法人員進行嚴厲處罰,保證濟南市民能喝上量足質優的地下水。

4 結語

本文充分結合了濟南地區的實際地質條件,重點介紹分析了“停東采西”、補給區保護、水庫增滲等幾個具體的可行措施,總體原則是把影響泉域地下水水位的因素降至最低。在該措施實施中,必須要兼顧泉域內居民的正常生活,在合適的替代水源找到以后再逐步大范圍開展。此外,對南部山區的水土保持工程也需同步進行,將地下和地面保護措施相結合,共同保證泉水的持續噴涌。

[1] 王立紅,秦艷紅.濟南市南部山區滲漏帶匯水區景觀恢復與優化[J].山地學報,2014,(04):43-46.

[2] 高贊東,段秀銘,王慶兵,等.濟南巖溶泉域地下水水質監測[J].水文地質工程地質,2008,(02):37-41.

[3] 邢立亭,陸敏,胡蘭英.濟南泉域巖溶水環境現狀與保護對策[J].濟南大學學報(自然科學版),2006,(04):37-41.

[4] 楊博.加強濟南市泉域地下水資源保護利用的對策建議[J].中共濟南市委黨校學報,2016,(01):47-50.

(責任編輯崔春梅)

TV213.4

B

1009-6159(2017)-05-0011-02

2016-11-08

張瑋(1985—),男,助理工程師