挑戰“最難唱的歌劇”

蔣一民

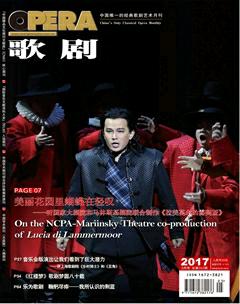

《拉美莫爾的露契亞》常被說成是一部“最難唱的歌劇”,這首先是因為主角露契亞被稱為歌劇的“最難唱的角色”引起的。歌唱表演的技術在這部歌劇里要求實在是太高了,若能使技術和表演二者達成完美統一,則又難上加難。在歌劇史上的“美聲歌劇”時代,聲樂演唱屢遭技術邊界的探索而達到高難極限,1835年首演的這部多尼采蒂的作品便是這“探索”的代表之一。今年國家大劇院歌劇節以這部大戲開幕,挑戰“最難唱的歌劇”,取得意想不到的成功,因此禁不住來點評一二。

此劇所謂“最難唱”,卻是在歌唱表演即“二度創作”的誤解史中形成和完成的。據可靠的歷史文獻記載,多尼采蒂最初對難度的挑戰并非如今天的版本走這么遠。原本設想露契亞是一個抒情女高音,花腔使用并不多,尤其是詠嘆調音域很少超過小字2組的A。一切改變及其后續都要歸于首演時對主角的用人“不當”,選擇了一位當時意大利最為厲害的花腔女高音新秀,名叫佩爾夏妮(FannyTacchinardi-Persiani,1812-1867)。她將開場詠嘆調(即“我心中多么高興”)整體移高,結尾唱出一個長長的High‘E,將露契亞與其兄弟恩里科的二重唱及“香燭己燃起”的調高調至更高,最高音兩次飆升到High F,并自己設計了“香燭己燃起”的高難花腔華彩,使“香燭已燃起”的時間長度長至破紀錄的16分鐘左右。這些二度創作的“華美唱段”(bravour-number)構成了這部歌劇常演不衰的表演傳統。雖然首演后正式出版的總譜將音高分別調低了半個音和一個全音,但是依然大大超過了作曲家原來設置的音域高度,尤其是角色的表演風格也相應變得更加戲劇性了。順便說一句,今年5月3日,正好是這位改變和奠定了露契亞角色性格和演出風格的佩爾夏妮逝世150周年紀念日。從上面的簡述也就可以理解,為何對露契亞這個角色,歷來存在著偏戲劇性還是偏抒情性的爭議與兩個不同方向的演繹流派(至今還有個別演出按佩爾夏妮原調演唱的)。

在本次國家大劇院演出中,中外兩組演員表現俱佳,且相互較勁,力求最好,各有千秋。飾演露契亞的張立萍雖過了巔峰期但技巧高超,憑技巧和表演得高分。聽她9年前出版的音碟,此次現場不差多少,唯在兩段重要詠嘆調(“我心中多么高興”和“香燭已燃起”)的超難超高結束音High D和High‘E有不可避免的瑕疵。這兩個音不是點到即可或靠甩腔,而是要求驟然翻高,一音到位,還要有長度,長度以秒計算決定完美度。外國組的吉瑪蒂耶娃,這位正值上升期的明日之星、莫斯科大劇院的當紅“花旦”、捷杰耶夫力推的實力派青年歌唱家,表演出色,極限高音相當穩定,聲音表情層次豐富,且顏值也占優勢。吉瑪蒂耶娃在此次北京演出中施展出渾身解數,相信這是她藝術人生中的重要一站。不過,這兩位歌唱家的聲種類型都是“抒情”大于“戲劇”,某種程度上正好向作曲家原意靠攏了。

再說第二主角埃德加多的扮演者男高音石倚沽。《拉美莫爾的露契亞》雖然主要靠女高音撐起,其劇終卻完全要靠男高音壓臺。猶如羅密歐哭墳,石倚潔聲情并茂,唱做俱佳,把演出帶入完美收官。但是用他來演這個角色,在專業界不是沒有爭議的。只要回顧一下過往的演出史便會知道,這個角色是為大號的胸聲十足的男高音設計的,經典演出版本如斯苔方諾跟卡拉斯、克勞斯或多明戈跟薩瑟蘭、帕瓦羅蒂跟斯格特等都可證明。而石倚潔基本上屬于“小生”型的“羅西尼男高音”。標準角色是戲劇型大號男高音,這要追溯到首演時專門起用當時最有名的法籍男高音歌唱家杜普雷(Louis Gilbert Duprez,1806-1896)。男高音是最晚成熟的聲樂聲部,其最重要的特質“胸聲”技術要到19世紀30年代才趨于成熟,而以“胸聲”發出High c的第一人正是這位杜普雷。如果說,挑選佩爾夏妮有著某種偶然性而導致后來《拉美莫爾的露契亞》主角表演風格的歧義性或多樣性,那么埃德加多卻是為杜普雷量身定做的。作曲家欲借當時聲樂技術在男高音聲部的突破性進展,開發出一種不同于當時流行的“羅西尼男高音”的英雄氣概。當然國家大劇院這次選用石倚潔并非首創,就在上個演出季,巴塞羅那歌劇院選用了本來也屬“羅西尼男高音”的弗洛雷茲出演埃德加多,弗洛雷茲近年來“號”越唱越大,尺度越來越寬,似乎石倚潔也在朝這個方向努力。

對于起用石倚潔,我還另有一個觀點:這位輕型男高音盡管不一定符合原來的角色定位標準,卻在中國觀眾中取得普遍的高度認可,這興許可由中國人對男性正面角色的審美特殊性來解釋。由戲曲中“才子佳人”的類型搭配,想到《西廂記》里的張生、《牡丹亭》里的柳夢梅或《墻頭馬上》里的裴少俊,便不難理解作為類同形象的“小生”石倚潔何以能夠對這部外國歌劇在中國取得極大成功做出如此卓越的貢獻,其影響甚至超過了女主角。由此我想到:在“后現代”的寬容最大化中,在“導演制歌劇”的潮流中,外國歌劇演出的中國本土化也許是一個可以考慮的接受美學的課題。

技術是藝術的條件,也可單獨成為藝術價值的重要指標,中國古代對高難技術被完美掌握的狀態有不少形容,例如“游刃有余”“揮灑自如”等等。《拉美莫爾的露契亞》是一部在聲樂表演技術上的扛鼎之作。技術的高超反映了人對事物的高度控制而獲得自由,此時技術也轉化成為了藝術。據說薩瑟蘭1964年在米蘭斯卡拉歌劇院出演《拉美莫爾的露契亞》時憑借高超的花腔藝術,竟然謝幕30次之多,創下歌劇“謝幕史”之最。

照我個人的觀察,這次中外兩組的技術水準已相當于紐約大都會歌劇院的B組。