聯合制作與借力而行的設想

譚爍

2017年4月9日晚的演出,在北京天橋。

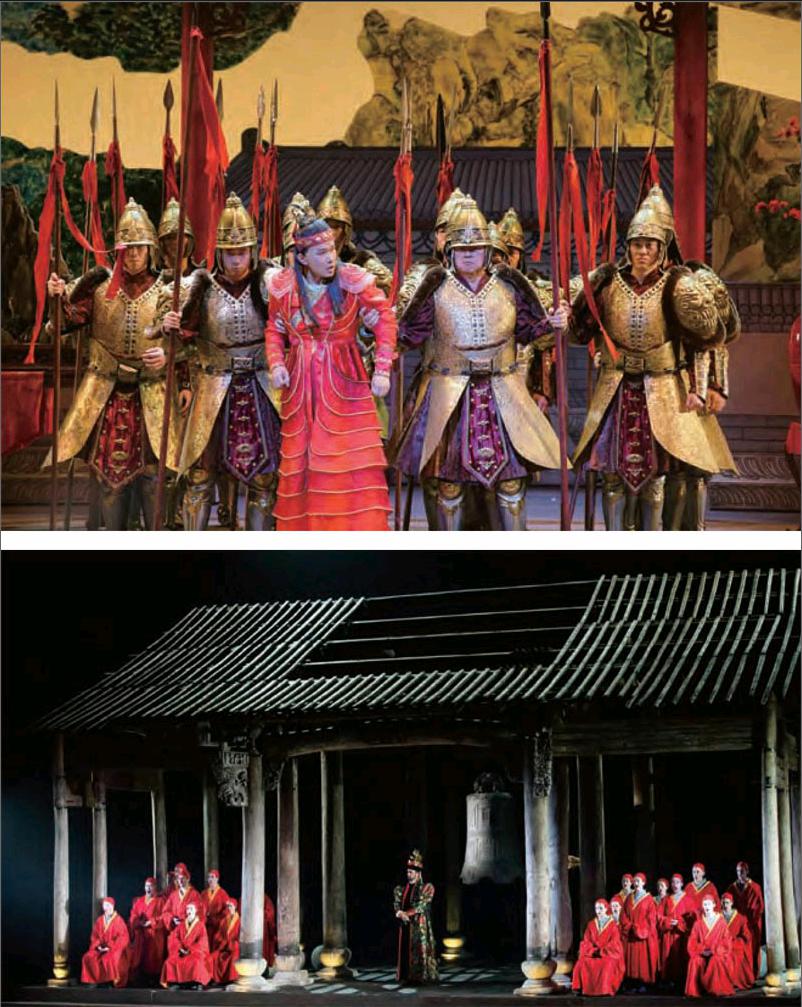

這一帶,位于天安門正南三公里處,是老舍話劇《龍須溝》描繪過的地方,也是該劇中程寶慶賣過藝的地方,只不過現在,水跡早了無蹤影,而1949年以前熱鬧的市井文娛,如今也只能通過廣場上八尊民間藝人的雕像去聯想。而4月9日晚匯聚于此的人們,是為了歌劇,更確切地說,是為了一部誕生在182年前意大利兩西西里王國那不勒斯的歌劇——《拉美莫爾的露契亞》,當晚是其新版的首演,也是中外合作完成的版本。

聯合制作,未來歌劇之常態?

“您知道今晚指揮變更的消息了嗎?”得知我為歌劇而來,北京天橋藝術中心大門口的工作人員關切地問,“如果需要辦理退票的話——”他指了指票房方向。

指揮變更的消息,是演出前三天突然對外宣布的。這一由國家大劇院和馬林斯基劇院聯合制作的歌劇,原定捷杰耶夫執棒。作為馬林斯基劇院的“統帥”,他可謂是這場演出的最大“含金量”,而他的缺席,也被視為藝術價值的折損,因此如何處理可能發生的退票潮,成為劇院的考量。

好在,退票潮并未到來,當晚1600座的大劇場,依然滿滿當當。

不過,從這一小事件也可以看出,與國際頂級劇院合作和保證劇目的藝術品質,二者是多么息息相關。畢竟,除了樂團指揮外,歌劇導演、舞美、服裝設計、戲劇指導,合唱指揮、燈光與多媒體設計等主創人員,全部由西方專業人士操刀,國家大劇院作為聯合制作的另一方,主要提供的,還是服裝道具布景的制作以及樂團樂手、合唱歌手等參演者。

這部“聯合制作”,將來還要移師馬林斯基劇院演出。有媒體認為,這將是“向俄羅斯觀眾展示‘國家大劇院出品與‘中國制造的精良水準,實現‘國家大劇院制作在俄羅斯的首次輸出”。這么說,也許是對的,只不過屆時能“展示”和“輸出”的,只有服飾和布景,因為當《拉美莫爾的露契亞》搬上馬林斯基劇院的舞臺時,樂池中的琴師和合唱團歌手都不是來自中國的了——馬林斯基劇院有他們自己的班子。

當然,到今天能夠與馬林斯基劇院聯手合作,并反向輸出國外,國家大劇院已走過好幾載春秋:2009年與意大利鳳凰歌劇院合作《蝴蝶夫人》,第一次嘗試獨立制作國外歌劇院的原版布景;2010年邀請美國著名導演弗蘭切斯卡·贊貝羅執導全新版《卡門》,首次經歷國際化歌劇制作模式;2011年獨立復排意大利帕爾馬皇家歌劇院版《弄臣》并成功上演,標志著其歌劇制作體系的完善……

中央電視臺2013年播放的國家大劇院紀錄片中,也介紹了購買《弄臣》版權、學習制作流程并將其“本土化”的過程——這不失為歌劇院成立初期的有效戰略,而當熟悉了流程之后,聯合制作則成為一種必然的選擇。因為斥巨資購買原版版權,除了引發短暫的轟動、帶來有限的一次性消費外,留給劇院可利用的“遺產”遠不如聯合制作來的多——后者不僅可以提升中國年輕劇院的制作水準,還可以使合作劇院共同分攤布景、服裝、道具和主創的成本,所節省下來的開支,少則10%,多則30%①——這對于世界上任何一個歌劇院,都是不小的誘惑。

歌劇院之間的合作,已是世界趨勢。美國歌劇協會(OPERA America)2015年12月出版的《歌劇聯合制作手冊》(Co-productionHandbook)開篇即給出明示:“歌劇聯合制作日漸增長,其中不乏標準劇目,亦有新作劇目,這令世界歌劇界專業人士倍感興趣。在此背景下,美國歌劇協會鼓勵推動歌劇院之間的合作,并已將其作為本協會首要任務之一。”

此次《拉美莫爾的露契亞》的舞臺布景和服裝道具,都是在北京當地制作的,應該降低了一些成本;其中某些道具——比如樓梯之類,可能是國家大劇院之前已有的“陳貨”,重復利用也可以省下成本;合唱團和啞劇演員六七十人的服飾,雖然是新設計的,但材質、款式比較統一,應該也能降低一些成本;導演、舞美、服裝設計——三個主創的活,由雅尼斯·科克斯一人承擔,如此下來也應該節約了人工費;而這些節約之后的開銷,是與馬林斯基劇院共同承擔的,這等于又省下一筆開支。

此次通過聯合制作的《拉美莫爾的露契亞》究竟可以比獨立制作節約多少經費,無法確切得知,不過對于國內上演的西方歌劇的成本,有一個參考是2013年廣州大劇院原版引進英國皇家歌劇院《茶花女》的例子。據媒體透露花費了620萬,如果這一數字屬實,那當時三場演出的每場平均成本不低于206萬。

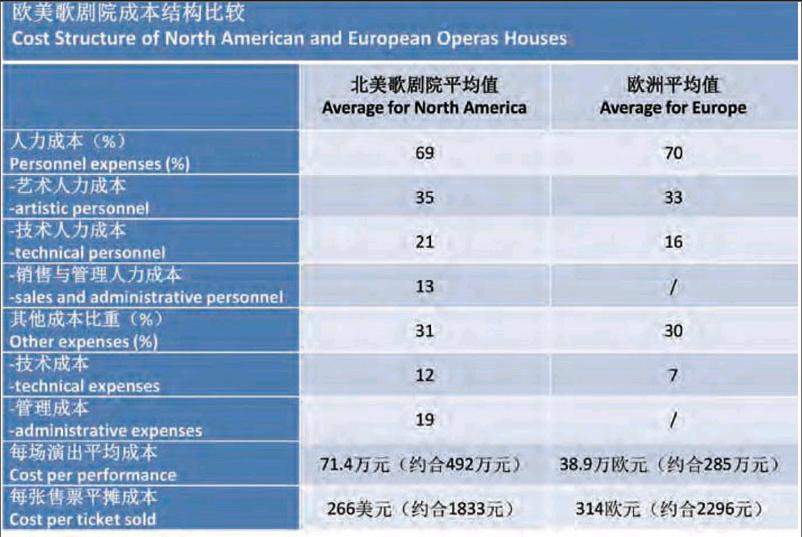

另一個間接參考是歐美歌劇院的成本。下圖中引用的數據,摘自法國企業管理教育基金會(FNEGE)前秘書長、巴黎歌劇院前副總監菲利普·阿基德(Philippe Agid)與法國ESSEC高等商學院榮譽教授讓一克勞德·塔隆多(Jean-Claude Tarondeau)合著的《歌劇管理:一份國際比較研究》(TheManagement of Opera:An InternationalComparative studF),其中所反映的歐美歌劇院成本結構不盡相同,但人力占去總成本的七成,是很相近的。中國的人力成本相對低一些,獨立制作應該較歐美便宜,但聯合制作如果能在此基礎上再省30%,何樂而不為?

國外一流劇院在擁有主創資源的情況下,當然愿意做更經濟的制作;對國內劇院來說,除了經濟上的益處,還可以親歷國際化制作流程、積累演出劇目,并為國內藝術家提供與西方大師同臺的機會。如果有機會反向輸出——譬如2016年國家大劇院與美國大都會歌劇院、德國巴登一巴登藝術節、波蘭國家歌劇院聯合制作的瓦格納歌劇《特里斯坦和伊索爾德》在德國巴登一巴登節日劇院首演——可以極大地提升劇院的國際形象。

由此可以判斷,未來西方歌劇制作的中外合作,將會越來越多,只不過,中方目前還難以成為聯合制作的主導方,因為我們所能提供的,仍然局限在布景服裝道具以及樂手、歌手等人力物力上,而非涉及藝術水準的創作。

此外還值得思考的是,為什么中國作為歌劇院數量大國(近30家,僅次于意、德、美、俄),相互之間卻鮮有制作上的交流?英國的威爾士國立歌劇院、利茲北方歌劇院和蘇格蘭歌劇院結盟為一,以提升歌劇上演率和覆蓋更多觀眾群,為什么中國國內歌劇院之間,難以形成有效的聯合制作機制?這些問題,也是國家大劇院歌劇顧問朱塞佩·庫恰先生至今不解的地方。

或許,劇目適應地域差異、布景適應舞臺差異都是不小的難題,但如果能與國外劇院成功聯合制作,那么橫在國內劇院之間的阻隔,則應該不是客觀使然。

借力而行,

從歐美非營利性組織開始?

《國家大劇院》雜志去年11月發行的第100期,將14頁篇幅給了舊金山歌劇院的《紅樓夢》首演——一篇訪稿、一篇特稿和一篇記者手記組成的專題,與全球數百家媒體的數百篇報道一起,為這部改編自中國名著的英文歌劇聚焦。

不過,媒體所聚焦的,大都是星光熠熠的華人主創團隊以及被濃縮成兩個半小時的“寶黛釵”三角戀劇情,而鮮有在意美國明尼蘇達州一個與該項目有著密切關系的非營利組織——傳龍基金會(Chinese Heritage Foundation)。《紅樓夢》這部歌劇,正是由美國明尼蘇達州傳龍基金會發起,并委托明尼蘇達歌劇院前總監牽線,由舊金山歌劇院委約華人藝術家主創,與香港藝術節聯合制作的作品。

傳龍基金會作為《紅樓夢》的發起者和募捐者,甘于隱匿在幕后,而另一部歌劇的促成者,則耀眼許多。2010年《塞魅麗》在北京國際音樂節上演期間,有不少媒體在大標題中提到了它的名字——拿督黃紀達基金會。這家在英國注冊的非營利慈善機構,不僅為《塞魅麗》出資,同時也是作品的直接委約方。

這兩家基金會,盡管在運作上有些不同,卻有著極為相似的使命,即通過扶持文化、藝術、教育類項目,加深中國與世界其他地區的跨文化交流,它們在實現使命和愿景的過程中,也為中國(華人)藝術家帶來了展示才華的機會。

“要制作成歌劇,必須先找到從文化上完全理解這部原著的作曲家和劇作家。”這是舊金山歌劇院藝術總監的大衛·高克利(David Gockley)在籌劃《紅樓夢》歌劇項目時的想法,也正是從這點出發,主創團隊中有了作曲家盛宗亮和劇作家黃哲倫的身影,在那之后,導演賴聲川、舞美與服裝設計葉錦添和編舞許芳宜也加入其中。“這是屬于中國的文化,不是我自己的文化,所以我給這支團隊充分的自主權。”高克利曾在采訪時這樣說。

而《塞魅麗》,這部歐洲巴洛克時代的歌劇,則似乎與《紅樓夢》殊途又同歸。拿督黃紀達基金會創始人黃玲玳爵士夫人大膽委任張洹——一位沒有執導經驗的中國當代藝術家——去詮釋歌劇中的希臘神話。“單純地在東西方之間直接‘進出口傳統文化符號,這個對我們來說興趣不大。不管找什么項目,我們都需要看到制作或創作新生事物的可能性。”黃玲玳在《塞魅麗》首演期間接受采訪時說。由此也可以看出這位站在中西文化交流前沿的踐行者所持有的視野。2009年9月,被賦予濃厚的中國元素之后,該歌劇制作在布魯塞爾皇家馬內歌劇院首次亮相,連演9場的轟動,證實了這份膽大與視野的正確。

從上述兩例可見,不管是純中國題材的歌劇創作還是純外國作品的演繹,如果其最終期許是為了超越東西方文化隔閡、實現開創性的文化交流,則需要有中國(華人)藝術家的參與。此外,《紅樓夢》和《塞魅麗》都是在國外首演成功之后,再回到中國上演,這也意味著,通過聯合制作引進國外基金會發起的項目,有可能成為國內歌劇院發展的另一條途徑,畢竟,非營利性組織和與之共生的捐贈機制,在西方國家已發展得相當完備。

傳龍基金會的《紅樓夢》項目捐獻者名單上,不僅可以看到已故的明州商界巨子布魯斯·代頓(BruceDayton),還有微軟公司、美中友誼協會等機構;美國國家藝術基金會(NEA)也照例(象征性地)撥款9萬美元給舊金山歌劇院,用于年度新歌劇的制作;此外還有不少藝術組織間接參與其中,如舊金山亞洲藝術博物館在演前舉辦了中國文物展,并與歌劇院一同組織講座,而這也獲得了施坦威公司的支持。另據《經濟學人》2016年9月14日的報道,舊金山歌劇院20余萬美元一桌的首演慈善晚宴,也因《紅樓夢》刷新了紀錄。

2017年3月《紅樓夢》在香港舉行亞洲首演。作為聯合制作的一方,香港藝術節除了自籌指揮、樂團、合唱、舞者之外,具體分攤了多少制作費,未作詳細透露,不過他們有獲得臺灣蘇富比國際房地產和工銀亞洲的贊助。3月17日和18日在香港的兩場演出,皆“100%售出”,而有幸聆聽這一新歌劇的觀眾——包括很多赴港觀演的內地歌劇界人士,從某種程度上來說理應感激那些解囊以助該作實現的發起人,畢竟靠區區門票費用,是負擔不了300萬美元的制作的。

我們可以用一張概念圖來總結上文所述。這張概念圖,其實是《紅樓夢》和《塞魅麗》走過的歷程,將來是否能成為一種趨勢,也并非沒有可能。

當然,實現它的前提是,國外基金會的使命和愿景是致力于推動中外文化交流的,另外,對于《紅樓夢》這種全新創作的當代作品,國內歌劇院能否與國外同行在技術上相匹配,也是聯合制作是否成功的關鍵。