滾動軸承徑向游隙標(biāo)準(zhǔn)的演變

張博文,奚強,杜曉宇,章元軍

(1.洛陽軸承研究所有限公司,河南 洛陽 471039;2.河南省高性能軸承技術(shù)重點實驗室,河南 洛陽 471039;3.滾動軸承產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟,河南 洛陽 471039;4.西安交通大學(xué) 經(jīng)濟與金融學(xué)院,西安 710061)

游隙是滾動軸承配合的一個重要技術(shù)參數(shù),影響軸承的載荷分布、振動噪聲、溫升、使用壽命和機械運轉(zhuǎn)精度等性能。游隙過大,承載滾動體數(shù)減少,接觸應(yīng)力增大,軸承承載能力降低,軸承運轉(zhuǎn)精度降低,振動和噪聲增大,使用壽命減小;游隙過小,軸承摩擦加劇,溫度升高,使用壽命降低,甚至使軸承在運轉(zhuǎn)中發(fā)生抱軸咬死現(xiàn)象。軸承游隙分為徑向游隙和軸向游隙,二者均有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),下文對滾動軸承徑向游隙標(biāo)準(zhǔn)的演變過程進行介紹。

1 一般軸承徑向游隙標(biāo)準(zhǔn)

1.1 采用前蘇聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)

我國最早的滾動軸承徑向游隙相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)頒布于1958年,該標(biāo)準(zhǔn)為局頒標(biāo)準(zhǔn)汽37—1958《向心球和滾子軸承徑向游隙》,其技術(shù)內(nèi)容大部分采用前蘇聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)。1961發(fā)布了局頒標(biāo)準(zhǔn)汽37—1961《單列向心球軸承的原始徑向游隙》和《單列向心球軸承的原始徑向游隙 輔助組4,5,6,7和8》,這2個標(biāo)準(zhǔn)中將單列向心球軸承的徑向游隙分為檢查徑向游隙(在規(guī)定的檢查載荷作用下測得的徑向游隙)和計算徑向游隙(無載荷時的徑向游隙)。《單列向心球軸承的原始徑向游隙》規(guī)定了內(nèi)徑為2.5~180 mm的單列向心球軸承基本組(0組)以及輔助組(1~3組)的徑向游隙值;《單列向心球軸承的原始徑向游隙 輔助組4,5,6,7和8》規(guī)定了內(nèi)徑為 2.5~80 mm單列向心球軸承輔助組(4~8組)的徑向游隙值。除游隙值外,標(biāo)準(zhǔn)也給出了徑向游隙的標(biāo)注和測量方法,標(biāo)注規(guī)則為:對于徑向游隙為基本組的軸承,不標(biāo)注游隙代號;對于精度為普通級,游隙為1組、2組和3組的軸承,軸承的游隙組別代號標(biāo)注在精度等級代號右邊;其他軸承游隙組別代號標(biāo)注在精度等級代號左邊。

以局頒標(biāo)準(zhǔn)汽37—1958為基礎(chǔ),同時參考局頒標(biāo)準(zhǔn)汽37—1961,1968年制定了機械部標(biāo)準(zhǔn)Q/Z 6—1968《單列向心球軸承 徑向游隙》以及Q/Z 7—1968《單列向心短圓柱滾子軸承 徑向游隙》。與汽37—1961相比,Q/Z 6—1968和Q/Z 7—1968擴大了尺寸范圍、修改了徑向游隙的標(biāo)注方法并刪掉了游隙的計算公式。

汽37—1961中僅規(guī)定了內(nèi)徑為 2.5~180 mm軸承的徑向游隙,而國內(nèi)批量生產(chǎn)的軸承內(nèi)徑已達到340 mm,而國外(如捷克和前東德)游隙標(biāo)準(zhǔn)的尺寸范圍達到500 mm。為滿足生產(chǎn)和使用要求,Q/Z 6—1968將尺寸范圍擴大到內(nèi)徑為2.5~450 mm,其中內(nèi)徑為2.5~180 mm的軸承的檢查游隙與測量載荷與前蘇聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)OH2—1957一致,對于內(nèi)徑為200~450 mm的軸承,國內(nèi)當(dāng)時沒有合適的檢測儀器,故只列出了無載荷時的檢查游隙值,其游隙值與前東德和捷克的標(biāo)準(zhǔn)一致。Q/Z 6—1968在附錄中規(guī)定了軸承的計算游隙值,游隙值并未采用汽37—1958和汽37—1961的標(biāo)準(zhǔn),而是根據(jù)ISO/R 201—1961 Radial ball bearings—Radial clearance給出了內(nèi)徑為 2.5~180 mm軸承的計算游隙值,而內(nèi)徑為200~450 mm軸承的計算游隙值則根據(jù)ISO/R 201—1961中所列數(shù)值的相互關(guān)系推算。為了驗證該標(biāo)準(zhǔn)中檢查游隙值的合理性,對國內(nèi)外單列向心球軸承的徑向游隙進行實測對比,國外軸承游隙比國內(nèi)要大,其中SKF,F(xiàn)AG和RIV(意大利)公司的軸承尤為明顯。國內(nèi)外軸承的實際游隙與該標(biāo)準(zhǔn)游隙的對比見表1。

表1 國內(nèi)外軸承實際游隙與Q/Z 6—1968標(biāo)準(zhǔn)的對比

由表1可知,國內(nèi)直屬軸承廠以及國外軸承公司的實測游隙基本符合標(biāo)準(zhǔn),國內(nèi)地方軸承廠由于缺少徑向游隙測量儀器,實測游隙與標(biāo)準(zhǔn)有一定差異。對于軸承內(nèi)徑為 2.5~180 mm(前蘇聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)OH2—1957與ISO/R 201—1961未給出內(nèi)徑為200 mm以上軸承的游隙)范圍內(nèi)的基本組游隙值,該標(biāo)準(zhǔn)與前蘇聯(lián)OH2—1957標(biāo)準(zhǔn)完全一致,與ISO R201—1961相比,在相同測量載荷下的基本組游隙,除個別尺寸段的最小或最大游隙值有1 μm的差別外,二者其他尺寸段的基本組游隙一致。

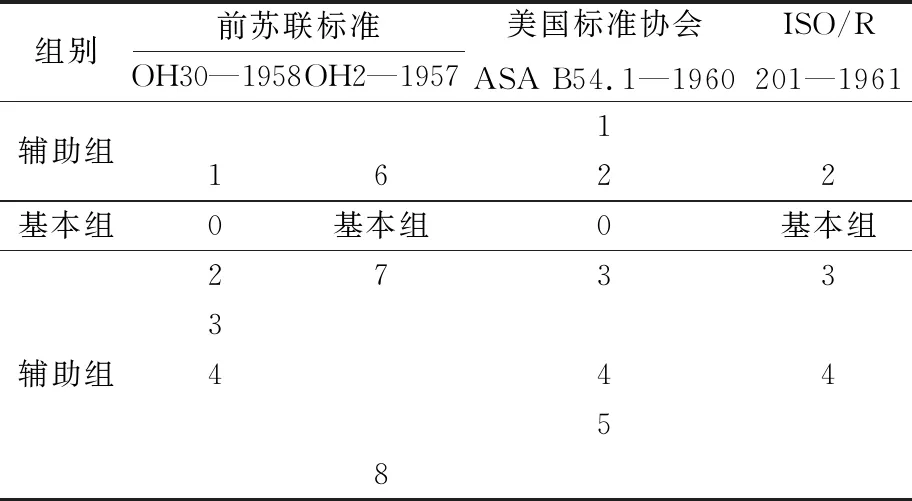

對于軸承徑向游隙的組別代號和標(biāo)注方法,國際上沒有統(tǒng)一的規(guī)定,徑向游隙組別代號主要有2種形式,前東德、日本以及FAG,SKF等公司采用字母C并在其后添加阿拉伯?dāng)?shù)字來表示輔助組游隙代號,基本組游隙在標(biāo)注中一般省略,未規(guī)定相應(yīng)的代號;而一些國外、國際標(biāo)準(zhǔn)中直接使用阿拉伯?dāng)?shù)字來表示徑向游隙組別代號,見表2。為便于標(biāo)準(zhǔn)的推廣,Q/Z 6—1968參考ISO/R 201—1961中代號的規(guī)定,將基本組的組別代號規(guī)定為0,輔助組的代號為2,3,4。

表2 國外、國際標(biāo)準(zhǔn)中徑向游隙的組別代號

世界各國對徑向游隙代號的標(biāo)注主要有2種形式,前西德、前東德、瑞典、瑞士以及日本等國家的標(biāo)注方法為:徑向游隙為基本組時不標(biāo)注游隙代號,游隙為輔助組時將代號標(biāo)注在軸承基本代號右邊,而捷克和前蘇聯(lián)的標(biāo)注方法為:徑向游隙為基本組時不標(biāo)注游隙代號,游隙為輔助組時將代號標(biāo)注在軸承基本代號左邊。Q/Z 6—1968中對標(biāo)注的規(guī)定與第2種標(biāo)注方法基本一致,僅增加了軸承為G級精度時,應(yīng)同時標(biāo)注出精度等級代號G與徑向游隙組別代號這一規(guī)定。

1.2 采用國際標(biāo)準(zhǔn)

1981年,國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO/TC 4正式發(fā)布了ISO 5753—1981 Rolling bearings-Radial clearance,我國在等效采用該國際標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上增加了部分內(nèi)容, 1984年通過了國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 4604—1984《滾動軸承 徑向游隙》。ISO 5753—1981中規(guī)定了向心球軸承、調(diào)心球軸承、圓柱滾子軸承、滾針軸承和調(diào)心滾子軸承的徑向游隙,其游隙值主要參考了ISO/R 201—1961,ISO/R 465—1965 Self aligning roller bearings—Radial clearance,ISO/R 1038—1969 Cylindrical roller bearings—Radial clearance和ISO/R 1646—1970 Self-aligning ball bearings—Radial clearance,這4項標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了4個組別的徑向游隙,依次為2組、基本組、3組和4組,而在實際生產(chǎn)中有時需要選用比第4組更大的游隙,故而在ISO 5753—1981中增加了第5組游隙,游隙值主要根據(jù)國外標(biāo)準(zhǔn)以及一些國外公司樣本得來。ISO 5753—1981中調(diào)心滾子軸承、圓柱滾子軸承和調(diào)心球軸承的前4組徑向游隙仍與ISO/R 465—1965,ISO/R 1038—1969,ISO/R 1646—1970中的規(guī)定一致,而向心球軸承的徑向游隙與ISO/R 201—1961有較大改動,ISO/R 201—1961中規(guī)定了向心球軸承徑向游隙的制造極限值和接收極限值,而ISO 5753—1981中僅給出了一種游隙值作為接收極限。ISO/R 1038—1969中規(guī)定了內(nèi)徑d<200 mm的圓柱孔圓柱滾子軸承的徑向游隙,每一組游隙又分為可互換與不可互換兩欄,對于前者,套圈混雜配對之后仍采用該游隙值,對于后者,軸承配套交貨時采用該游隙值。同一尺寸段的圓柱孔圓柱滾子軸承不可互換一欄的游隙范圍比可互換一欄要窄,其最小值比可互換一欄的最小值大10 mm或15 mm,其最大值比可互換一欄的最大值小10 mm或15 mm(內(nèi)徑為24~30 mm軸承游隙的不可互換一欄最大值比可互換一欄小5 mm)。ISO 5753—1981將圓柱孔圓柱滾子軸承徑向游隙的尺寸范圍擴大至內(nèi)徑為450 mm。在當(dāng)時國際上并沒有成熟的滾針軸承徑向游隙標(biāo)準(zhǔn),僅FAG公司的樣本中規(guī)定了NA結(jié)構(gòu)(有內(nèi)外圈和保持架)滾針軸承的徑向游隙采用圓柱滾子軸承不可互換一欄的游隙值,前西德將這一規(guī)定作為意見提交至ISO/TC 4并采納。

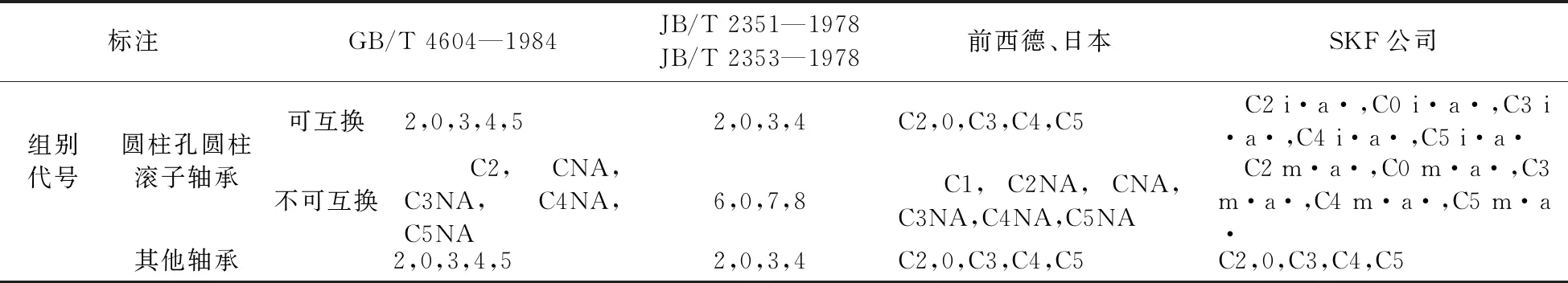

ISO 5753—1981中沒有規(guī)定徑向游隙的標(biāo)注,原因是各國對標(biāo)注的規(guī)定差異較大,若統(tǒng)一規(guī)定,不便于實際生產(chǎn)的使用,我國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 4604—1984在采用此國際標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,增加了對徑向游隙標(biāo)注的規(guī)定,游隙的組別代號與JB/T 2351—1978《球軸承 徑向游隙》、JB/T 2353—1978《滾子軸承 徑向游隙》標(biāo)準(zhǔn)以及國外公司樣本的對比見表3。

表3 國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)中徑向游隙的代號

除游隙標(biāo)注外,GB/T 4604—1984還在ISO 5753—1981的基礎(chǔ)上增加了對雙列圓柱滾子軸承游隙的規(guī)定。當(dāng)時ISO/TC 4對該類軸承的游隙還沒有形成統(tǒng)一的意見,也沒有對應(yīng)的ISO標(biāo)準(zhǔn),國外標(biāo)準(zhǔn)中也僅DIN 620—1968中有相關(guān)內(nèi)容,DIN 620—1968將此類軸承的游隙分為C1,C2,0,C3,C4共5個組別,其游隙值根據(jù)單列圓柱孔圓柱滾子軸承的游隙確定,僅在后者的基礎(chǔ)上加寬了游隙帶。FAG,SKF公司采用了DIN 620—1968對雙列圓柱滾子軸承游隙的規(guī)定,F(xiàn)AG公司還增加了C5組游隙。雖然樣本中對各個組別的游隙值均做了規(guī)定, FAG公司在圓錐孔雙列圓柱滾子的制造中只采用C1組游隙,而SKF公司除通常按C1組游隙制造外,也可按C2組游隙制造。JB/T 2353—1978中將雙列圓柱滾子軸承的游隙分為3個組別,依次為2組、0組和3組,其第3組游隙值與DIN 620—1968,FAG和SKF的C2組游隙值基本相同,第0組游隙的最大值與后者C1組的最大值相差不多,但最小值比后者C1組的最小值要小。而第2組游隙值與當(dāng)時FAG和SKF的圓柱孔圓柱滾子軸承C1組游隙近似,游隙的范圍較窄,這就要求滾子和滾道必須有較高的精度等級,在設(shè)計和工藝上都合適,故GB/T 4604—1984采用了DIN,FAG和SKF的C1,C2組游隙值,以附錄形式列于標(biāo)準(zhǔn)中。

1991年,ISO/TC4對ISO 5753—1981進行了修訂并發(fā)布了ISO 5753:1991,此次修訂中圓柱滾子軸承(單列)的游隙改動較大,首先是取消了該類軸承可互換與不可互換的區(qū)別,前西德等國提出:圓柱滾子軸承套圈雖然可互換,但軸承裝在不同設(shè)備的軸或外殼內(nèi),沒有相應(yīng)的措施保證可互換性,并且在使用中并不能改善機械的性能,要求軸承可互換反而會帶來對套圈分組生產(chǎn)和分選測量的大量額外工作,增加生產(chǎn)成本,此次修訂對圓柱滾子軸承的徑向游隙重新進行了規(guī)定,采用一種游隙值替代原來的可互換和不可互換2種游隙值,在此過程中,前西德提供了詳細(xì)的游隙值計算說明材料,日本、英國和美國也提出了自己的建議,ISO/TC4綜合各國意見最終決定第2~4組游隙值采用前西德的建議,第5組游隙采用英國的建議。新標(biāo)準(zhǔn)中的游隙值比ISO 5753—1981中可互換的游隙范圍窄,比原不可互換的游隙范圍寬,而且仍適用于滾針軸承。另外,ISO 5753:1991將原國際標(biāo)準(zhǔn)中的向心球軸承改為深溝球軸承,因為外球面球軸承也屬于向心球軸承但是其游隙規(guī)定在ISO 9628中,同時根據(jù)中國等6個國家的意見,將尺寸范圍擴大至1 250 mm。除此之外,還將已經(jīng)失去使用意義的基本組改為N組。

1994年,我國等效采用了ISO 5753:1991并轉(zhuǎn)化為我國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 4604—1993。雖然ISO 5753:1991將基本組改為N組,我國仍將基本組規(guī)定為0組,原因是若使用N組,必將影響軸承的標(biāo)注,可能與公差等級代號標(biāo)注矛盾。此外GB/T 4604—1993沿用了GB/T 4604—1984中的規(guī)定,而ISO 5753:1991中未規(guī)定機床用雙列圓柱滾子軸承徑向游隙。GB/T 4604—1984已經(jīng)實施多年,生產(chǎn)廠家和用戶已經(jīng)廣泛采用和認(rèn)同雙列圓柱滾子軸承的游隙值,根據(jù)生產(chǎn)廠家要求,本部分內(nèi)容未進行修改。德國標(biāo)準(zhǔn)DIN 5412/4也沿用了DIN 620/4—1968中雙列圓柱滾子軸承徑向游隙這一部分內(nèi)容,F(xiàn)AG公司在實際生產(chǎn)中也一直采用著這2項標(biāo)準(zhǔn)中的游隙值。此外,有關(guān)標(biāo)注的內(nèi)容GB/T 4604—1993中不再列出,而是在代號方法標(biāo)準(zhǔn)中進行規(guī)定。

2001年,ISO/TC4對ISO 5753:1991進行了確認(rèn),之后我國修改并采用了該國際標(biāo)準(zhǔn),并于2006年發(fā)布了GB/T 4604—2006。與GB 4604—1993相比,除標(biāo)準(zhǔn)格式外,主要修改了徑向游隙的定義以及滾針軸承的徑向游隙。GB/T 4199—2003對徑向游隙的定義進行了規(guī)定,GB/T 4604—2006引用了這一定義。由于重系列滾針軸承已淘汰,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也已作廢,故本標(biāo)準(zhǔn)刪除了有關(guān)重系列滾針軸承的敘述。

2009年,ISO/TC4對ISO 5753:1991進行了修訂,將標(biāo)準(zhǔn)分為2部分:ISO 5753-1:2009 Rolling bearings—Internal clearance—Part 1:Radial internal clearance for radial bearings和ISO 5753-2:2009 Rolling bearings—Internal clearance—Part 2:Axial internal clearance。ISO/TC4根據(jù)各成員國意見,在ISO 5753:1991的基礎(chǔ)上增加了圓柱孔和圓錐孔長弧面滾子軸承、圓錐孔圓柱滾子軸承的徑向游隙值,擴大了深溝球軸承、調(diào)心球軸承、圓柱滾子軸承和滾針軸承的尺寸范圍。

長弧面滾子軸承最早僅SKF公司生產(chǎn),后來INA,F(xiàn)AG和Timken公司也陸續(xù)開始生產(chǎn),所以有必要在標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定其徑向游隙值。當(dāng)時SKF公司將圓柱孔長弧面滾子軸承的徑向游隙分為C1組、C2組、常規(guī)組、C3組、C4組和C5組6個組別,圓錐孔長弧面滾子軸承的徑向游隙分為C2組、常規(guī)組、C3組、C4組和C5組5個組別,在此基礎(chǔ)上,ISO 5753 1:2009中圓柱孔長弧面滾子軸承的徑向游隙刪去了C1組,保留了其他5個組別,圓錐孔長弧面滾子軸承的徑向游隙分組與SKF公司一致,在游隙值上,ISO 5753 1:2009與SKF公司基本一致,徑向游隙的最小值比SKF小,最大值比SKF大。

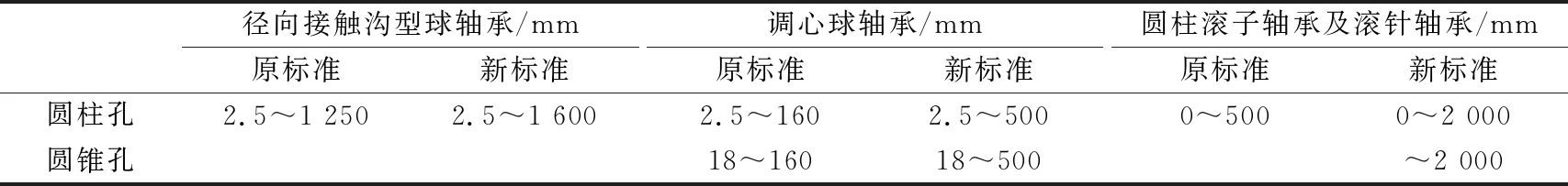

根據(jù)英國等成員國的建議,ISO 5753 1:2009擴大了一些軸承的內(nèi)徑尺寸范圍(表4),以滿足市場需求。

表4 ISO 5753新舊標(biāo)準(zhǔn)尺寸范圍對比

2012年,我國等同采用了ISO 5753 1:2009并轉(zhuǎn)化為國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 4604.1—2012,與GB/T 4604—2006相比,刪除了原標(biāo)準(zhǔn)附錄A機床用雙列圓柱滾子軸承徑向游隙,原因是該部分內(nèi)容已列入GB/T 27559—2011《滾動軸承 機床主軸用圓柱滾子軸承》。此外,GB/T 4604.1—2012中將基本組組別代號由原來的0組改為N組,已與國際標(biāo)準(zhǔn)一致。

2 外球面球軸承徑向游隙標(biāo)準(zhǔn)

國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 4604.1—2012中的徑向接觸溝型球軸承徑向游隙并不包含外球面球軸承,原因是雖然外球面球軸承基本結(jié)構(gòu)形式與深溝球軸承類似,但其安裝方式與深溝球軸承有較大差異,其徑向游隙值一般比相同尺寸的深溝球軸承要大。早在1991年,軸承行業(yè)專門制定了標(biāo)準(zhǔn)JB/T 5304—1991,規(guī)定了圓柱孔和圓錐孔外球面球軸承的2組、基本組和3組3個組別的徑向游隙值。其中圓柱孔外球面球軸承基本組徑向游隙的最小值以GB/T 4604—1984表1中基本組的平均游隙為基礎(chǔ)確定,基本組徑向游隙最大值為GB/T 4604—1984表1中3組的最大值;2組、3組分別與GB/T 4604—1984表1中的0組、4組游隙值一致。而圓錐孔外球面球軸承的基本組、2組、3組徑向游隙分別與GB/T 4604—1984表1中4組、基本組、5組游隙值一致。2007年,根據(jù)當(dāng)時外球面球軸承的生產(chǎn)需要,將JB/T 5304—1991修訂為JB/T 5304—2007,增加了對兩端平頭結(jié)構(gòu)外球面球軸承以及非標(biāo)外球面球軸承徑向游隙的規(guī)定。

國際標(biāo)準(zhǔn)ISO 9628:1992 Rolling bearings—Insert bearings and eccentric looking collars—Bouodary dimensions中僅規(guī)定了2系列圓柱孔外球面球軸承的N組和3組徑向游隙值,2006年對該標(biāo)準(zhǔn)進行了修訂,擴大了尺寸段。

2010年,我國在JB/T 5304—2007的基礎(chǔ)上制定了GB/T 25766—2010《滾動軸承 外球面球軸承 徑向游隙》。標(biāo)準(zhǔn)中沿用了JB/T 5304—2007中對圓柱孔和圓錐孔外球面球軸承的2組、基本組和3組游隙值的規(guī)定,僅將組別代號基本組改為0組。除此之外,刪去了對兩端平頭結(jié)構(gòu)外球面球軸承游隙的規(guī)定。

3 結(jié)束語

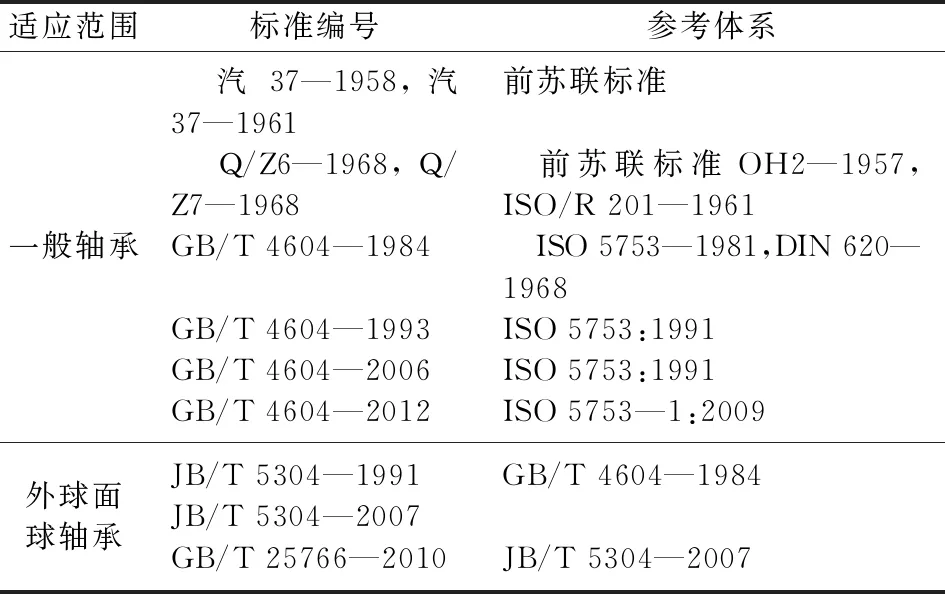

1958年至今,徑向游隙標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)歷了多次修訂(表5),標(biāo)準(zhǔn)適用的軸承類型由最初單一的單列向心球軸承發(fā)展到現(xiàn)在的多種類型,尺寸范圍也逐漸增大,適用范圍越來越廣。隨軸承行業(yè)的發(fā)展,軸承的類型、工況越來越多樣化,尺寸范圍也越來越廣,這些都會影響到游隙的選取。風(fēng)力發(fā)電機偏航變槳軸承若采用正游隙則會因為沖擊載荷而影響壽命,故而一般選擇零游隙或負(fù)游隙。而對于同樣應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電機的發(fā)電機組主軸軸承,除雙列圓錐滾子軸承(45°接觸角)采用零游隙或負(fù)游隙外,其他結(jié)構(gòu)多采用正游隙。1代、2代轎車輪轂軸承一般采用正游隙,但3代轎車輪轂軸承由于其結(jié)構(gòu)特點,多采用負(fù)游隙。

表5 滾動軸承徑向游隙標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展歷程

今后滾動軸承徑向游隙的標(biāo)準(zhǔn)在修訂時,應(yīng)考慮以下幾點:首先是增加軸承類型,以滿足生產(chǎn)需求,雖然目前一些結(jié)構(gòu)或工況特殊的軸承在其設(shè)計手冊或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中給出了游隙值,但仍應(yīng)有一個相對完整、成系列的規(guī)定,以指導(dǎo)和引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展;其次是擴大各類型軸承的尺寸范圍,使各尺寸的軸承產(chǎn)品在選擇游隙時有據(jù)可依;還要增加對負(fù)游隙的規(guī)定,目前一些產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中僅說明應(yīng)采用負(fù)游隙,但對具體的游隙值未作出規(guī)定。