工作價值論

李寶元+許葵+常筱

摘 要:本文本著馬克思“歷史的與邏輯的相統一”的方法論,基于學術文獻綜述及歷史脈絡梳理,超越工業化歷史背景及物本視域局限的勞動價值論,直面回應后工業化社會來臨面對的現實挑戰,提出工作價值論。并在“大歷史—大邏輯”框架下特別以人本主義的視角,系統論證并強調了工作對于工作者主體的直接內在價值及人本激勵意義。最后前瞻性地就有關工作價值可測度性問題的基本方向、總體思路及技術路線做了初步探索。

關鍵詞:勞動價值論;工作價值論;人本主義;工作價值可信度性;平衡計酬卡(BCC)

中圖分類號:F014.31 文獻標識碼:A

文章編號:1000-176X(2017)07-0003-10

一、引論:超越工業化歷史背景及物本視域局限的勞動價值論

眾所周知,在經濟學說史上,勞動價值論原本是英國古典政治經濟學的思想遺產,但真正使其聲名遠揚并對歷史和現實產生深遠影響力的,則是明確昭示以生產關系為研究對象的馬克思主義政治經濟學。正是馬克思在其名著《資本論》中,基于“歷史的與邏輯的相統一”的方法論,以及“從具體到抽象,再由抽象回復到具體”的抽象法,沿著“勞動二重性(抽象勞動與具體勞動)—(商品)價值二重性(價值與使用價值)—勞動創造(商品)價值一元論(雇傭勞動創造價值及剩余價值,雇主、資本家和土地要素所有者無償占有之)”的歷史邏輯推理路線,不僅對勞動價值論做了全面系統嚴謹而富有感染力的理論闡釋,而且以此作為理論基石獨具匠心地構筑起具有改變世界和劃時代意義的剩余價值學說理論體系,最后使勞動價值論在學術界特別是崇尚其“主義”的世界各國和地區得到廣泛傳播,并對于歷史現實產生了深遠持久的影響[1]。

但是,如果把馬克思主義不作為“科學結論”而是作為“科學方法論”,沿襲并操守馬克思所倡導的“歷史的與邏輯的相統一”的方法論,在前工業化、工業化與后工業化的大歷史跨度上,去宏觀審視馬克思在工業化歷史背景下所經典闡釋的勞動價值論,那么,我們就可能會在“大邏輯”的意義上發現其理論的思想精髓,以及它所固有的特殊歷史局限性。在邏輯層面究其實質,所謂“勞動價值論”的核心思想就是:人(的勞動)創造物(物質產品、物質財富),因為物有使用價值和價值,所以勞動才有用或有價值,人的勞動純粹是(物質生產)手段、要素或資源意義上的“次生(派生)價值”,在這個意義上說,關于人的價值,只有“工具理性”(假說)而無“價值理性”(可言);從“大歷史”來看,關于勞動價值論,毫無疑問是仿照大工業化時代的思想產物,而在典型工業化大機器生產體系中,用馬克思的話來說就是,人被物“異化”、人被異化為“物”,本來是主體的人被異化為客體——人僅作為一種(物質)生產要素(勞動力)存在并發揮作用,而關于主體意義上的人的價值則隱而不見,人們看到的僅是一種被異化了的“物價”,即物質商品或勞動力要素的價值及其貨幣表現。這就是勞動價值論在思想意識形態及理論方法上的特定時代烙印或歷史局限性。

這種烙印或局限性,同樣也旗幟鮮明地體現在新古典主義效用價值論上。在經濟學說史上,自古典(政治)經濟學以后就一分為二,并在意識形態及思想方法上針鋒相對而分道揚鑣:一方是馬克思及其后派生的主義,緊緊抓住“政治”關鍵詞,旗幟鮮明地宣稱其研究對象是生產關系,因而聚焦于工業化大生產體系的資本主義制度性問題及癥結,揭示雇傭勞動的非公平性(或剝削性)實質,而其理論基石就是上面所說的勞動價值論;另一方是馬克思稱之為“庸俗”的新古典主義,認為經濟學應該聚焦研究怎么有效配置(私人品)資源的市場關系及其形成機制,由此構建了以邊際分析作為方法論基礎的效用價值論,并成為后來西方主流微觀經濟學,以及在此框架體系下分蘗出來一門專以勞動力市場(關系或機制)為研究對象的應用經濟學分支,即勞動經濟學的價值論基礎。西方勞動經濟學沿襲新古典主義的效用價值論傳統,同樣是一種見物不見人的特殊歷史視角和思想方法:把人的勞動力視作生產要素,是要素市場上買賣雙方用來交換和配置的一種商品,這種商品是由家庭(居民戶)生產并供給廠商使用的,因而有(使用)價值即效用[2];與馬克思勞動價值論所不同的僅在于,新古典主義效用價值論回避了價值的直接可度量性難題,它認為,效用(即使用價值)只有在市場交換中由買賣雙方平等競爭互動博弈的均衡點上,才可以確認并現實形成;而由單位商品一般人類勞動(平均勞動時間)來計量的所謂“價值”,只能存在于“想象”(或“抽象”)中,是沒有實際意義的。基于這種效用價值論,現代(西方)勞動經濟學的基本假設前提就是認為,對于勞動(力)對勞動者(主體)來說,僅是一種需要付出代價的負效用,雇員之所以向雇主出賣它,也僅僅是因為由此可以換來勞動報酬(工資薪水),其實確切地說,這是一種勞動之外或外在于勞動的(貨幣)報酬;也就是說,勞動對于勞動者來說純粹是一種謀生手段,如果不是為了謀生,為了換取勞動報酬,為了掙工資、拿薪水,勞動者是不會去勞動的,就如同他不會去自討苦吃一樣。簡言之,勞動是對人的“異化”或“物化”,勞動之所以有價值,純粹是因為勞動生產物質商品、創造物質財富“有功”,勞動僅僅是因為創造了有價值的物所以才有價值,如此而已。可以說,這就是新古典主義效用價值論與馬克思主義勞動價值論,在工業化時代局限性及物本思想方法上的異曲同工之妙。

但是,時代不同了,態度也不一樣了,工業化歷史背景下雇傭勞動者感同身受的“勞動(價值)情形”,與后工業化時代背景下藍領雇員及白領職員面臨的“工作(價值)情景”,在感知或認知態度上可能大不一樣;與此相適應,在理論上超越基于客體化“工具理性”思維定勢的勞動價值論或效用價值論,構建基于主體化價值理性思想方法的工作價值論,就是歷史大勢所趨下的必然的理論邏輯歸宿。

二、史論:直面現實回應后工業化社會來臨挑戰提出工作價值論

所謂“理論”,歸根結底,都是為了回應“現實”問題的。在“理論”層面進行邏輯抽象,其出發點與落腳點,都是具體而“現實”的歷史進程,理論邏輯與現實歷史應該是邏輯自洽或現實可信的,這就是馬克思所倡導的“歷史的與邏輯的相統一”方法論之核心思想。這種方法論首先最直白而簡單地表現在人們日常用語上:如果說,“勞動”(Labor)是描述前工業社會以及所有不發達或發展中狀態下每日掙扎在生存死亡線上的勞苦大眾群體生態的過時語;那么,可以說“工作”(Job)就是關于工業化乃至后工業化的現代社會組織中,職場人士特別是白(領)骨(干)精(英)群體生態狀況的流行詞。鑒于此“歷史范疇—邏輯界定”的術語規范性起見,筆者特別提出所謂“工作價值論”并認為,從基于工業化歷史現實而提出并普遍認可的“勞動價值論”,到基于后工業化特別是當今數字化時代大背景提出并需要認真闡釋的“工作價值論”,也應該沿襲馬克思所倡導的“歷史的與邏輯的相統一”方法論,去認真進行規范分析和實證研究,才能在邏輯自洽或現實自信的意義上得到最后確證。

為此,我們特別給出“大歷史—大邏輯”宏觀審視框架:從“大歷史”跨度來看,如果以文藝復興特別是工業革命為標志,可以將人類文明史劃分為“前現代社會”(Premodern Society)、“現代社會”(Modern Society)和“后現代社會”(Postmodern Society)三大歷史階段,以此為時間坐標,中國歷史處于一種相對滯后的發展中,與前現代、現代與后現代三個“大歷史”階段演化路徑相對應,人類理性“大邏輯”也經歷了一個相對應的否定之否定演化歷程:由前現代以“觀察”為主的經驗主義,到現代以“邏輯實證”(Logico-Empirical)為主的科學主義,再回歸到“多元范式”跨學科整合的后現代主義。在這樣否定之否定的人類理性演化過程中,各社會學科領域的相關研究者們,在后工業化社會來臨前兆,漸次“先知先覺”—或通過“抽象思辨”或借助“實驗發現”—現代組織工作具有不同于傳統勞動價值論的人本主義價值理性精神。在這里我們摘其要者,在文獻綜述的意義上,對之加以概略梳理并予以簡潔評論。

眾所周知,人本主義(Humanism),作為一種西方價值觀和哲學思想文化傳統,是自歐洲文藝復興和宗教改革以后,經歷代思想家發展、完善逐步形成和傳播開來的。最初,人本主義是特指16—17世紀的一種文化思潮,即對古希臘羅馬文學、語言、科學及其他人文學科的熱衷,對宗教、神權及經院哲學的揚棄和批判,對個人主義、世俗主義、理性至上、科學實證精神、人權和人的自由價值之復興或弘揚等。但是到了18—19世紀,以人本主義為表現形態的理性主義發展到了極致,終于孕育出了工業革命和工業文明,在工業化的過程中理性主義逐漸走向現代科學理性主義極端,在這種理性主義思潮涌動下,導致德國哲學家尼采所說的“上帝死了”指向:科學技術開發出來的物質機器逐漸將人性異化,本來是生產目的和主體的人反而被異化為生產的工具和手段,物質享受幾乎侵蝕人們所有的心靈空間,物質性的工具理性代替了終極關懷意義上的價值理性。20世紀,可以說是人類在社會變革特別是科技革命中涅槃重生的世紀。隨著大機器工業化的登峰造極和人類科學理性主義的泛濫成災,人們逐漸看清并感同身受地體驗到主體異化和工具理性帶來的一系列不快樂、不幸福乃至痛苦或災難,人們在大自然一場場懲罰性的災害面前越來越感到一種無可奈何的無力感,不得不生發出一種來自靈魂深處的敬畏感。于是,以人為本,回歸大自然、回歸人本性、回歸人的主體性和價值理性,成為從市場運作到組織管理、從經濟學到管理學研究的共同取向。基于后現代主義視野,人們重新認識到,任何真理,包括關于人類行為的知識,都是人們在各種個體或社會情景以及歷史和文化環境中相對地、隨機地創造出來的;人類行為是一種長期演化、多因耦合的社會歷史現象,很難通過單一的、抽象的科學原理來解釋。在這樣的背景下,重提人本主義就具有對立于科學理性主義的新意義,而回歸人性,反思科學價值、解構理性標準、呼喚終極關懷、重塑心靈美德,也就成為當代人本主義精神的基本內涵及主流傾向。

事實上,從近數十年來社會科學研究領域的前沿走勢來看,從現代主義的科學實證方法論走向多元化的后現代主義思潮,關于現代各類組織特別是工商企業組織中的工作分析,以及有關工作場所的社會學(社會心理學、組織社會學或經濟社會學)研究[3],其人本主義視角及視域也在相當大程度上具有標識性和主流導向性。

在前工業化社會,人們的勞動與生活是天然地融為一體的,其情景正如《西游記》里美猴王訪賢問道時,遇到那個樵夫所唱山歌描述的“觀棋柯爛,伐木丁丁,云邊谷口徐行,賣薪沽酒,狂笑自陶情……”,從局外、后世來看,樵夫過的近乎一種不是神仙勝似神仙的“工作生活”,其實,作為被大自然“壓迫”等喘不過氣來的當事人,樵夫一生命苦,每天為了茶飯忙碌,還要供養年邁老母,根本無暇休閑修行。到了工業化社會,典型的工作生活模式則演化為痛苦勞動、拼命工作、使勁賺錢,然后,放松休閑、瘋狂消費、娛樂人生。在相當多的人看來,工作就是“工作”,它本身與快樂無關,與幸福無緣,如果說有的話,那是工作以后或以外的事情,或因工作而獲得貨幣報酬的緣故。關于前工業特別是工業化背景下(雇傭)勞動的外在謀生手段意義,從普通百姓到學術精英,似乎都能感同身受。如古典經濟學特別是傳統勞動經濟學乃至泰勒的科學管理原理都想當然地認為,勞動對人來說意味著一種外在的苦難,因而假定勞動是一種給人帶來負效用的東西,人們都是為了謀生而不得不勞動。應該承認,如果歷史地看問題,這是有其合理性乃至所謂“科學性”的:是啊,畢竟大多數勞工如泰勒[4]津津樂道描述的“斯密特”那樣,在嚴格、機械、死板的大機器生產體系及專業化分工中,被物異化為一種干牛馬活的牛力馬力,他們在工廠作坊車間內勞動力作似乎就只是為了混口飯吃,就像牛馬干活是為了吃料一樣,對他們的所謂“科學管理”,說穿了就是“科學地把人當牛馬(使用)”,提高勞動效率的實質就是“多干活,少吃料”[4]。

工業化的歷史富有戲劇性:以專業化分工為基礎的工業革命和資本主義生產方式,曾給人類帶來不斷涌流的物質財富和越來越豐裕的生活條件,但同時也給其間工作著的人們帶來了非人的異化苦難。過度強調專業化分工,就會走向反面,會大大影響工作效率的提高,更主要的問題是,專業化分工對人性的異化,對于勞動價值和工作意義帶來畸形扭曲。對此,斯密和馬克思等經典作家都看得一清二楚。斯密曾明確指出:“人們天賦才能的差異,實際上并不像我們所感覺的那么大。人們壯年時在不同職業上表現出來的極不相同的才能,在多數場合,與其說是分工的原因,倒不如說是分工的結果”[5] 。斯密清楚地看到了極端專業化的分工有可能對人們精神創造力所帶來的傷害:一個人如把他一生全部消磨于少數單純的操作,他自然要失掉(精神上)努力的習慣,而變成最愚昧最無知的人,他對自身特定職業所掌握的熟練技巧,可以說是由犧牲他的智能、他的交往能力、他的尚武品德而獲得的。馬克思和恩格斯在《德意志意識形態》中,也精辟地論述了分工的特殊局限性:“只要分工還不是出于自愿,而是自發的,那么人本身的活動對人來說就是一種異己的、與他對立的力量,這種力量驅使著人,而不是人駕馭著這種力量”[6] 。眾所周知,福特裝配線是現代大工業生產體系最典型的表現形式,它將專業化分工的財富效應發揮到了極致,但同時也將人性異化到了極限。當年,卓別林排演的電影《摩登時代》,可以說是以黑色幽默的藝術表現形式,對福特主義進行的一種血淚控訴。

由此可見,所謂“勞動價值論”的思想實質,就是一種局限于特定工業化歷史局限而“將異化勞動視為必然合理”的物本主義觀點;而對于這種價值論之時代局限性的認知和超越,僅就管理理論思想史的現實情形而言,當初“開始關心人的方面,這并不是出于人道的考慮,而是因為絕望”[7] 。針對此歷史現實的理論思想回應,這里特別值得一提的是,早在20世紀前期,一些沿襲傳統物本思維定勢、基于泰勒“科學管理信條”并特別關注工廠雇傭勞動者勞動效率何以提高現實問題的組織行為與管理學者,如哈佛商學院梅奧(George Elton Mayo)等,通過“實驗”(于1924—1932年在芝加哥西方電器公司Howthorne工廠進行的著名“霍桑實驗”)就意外發現,影響生產效率的關鍵因素不是外在條件,而是員工的心理;工人們追求的不僅是金錢,他們還同樣看重工作本身以及安全、地位、晉升等非物質獎賞。因此,他們得出結論認為,組織管理者的眼里應該有人,雇員在企業中的工作不只是外在于主體存在價值而僅僅在謀生手段意義上有使用價值,而更重要的是內在于工作者主體意義而有心理學及社會學意義上的價值。這對于工作價值論來說,顯然是一個具有里程碑意義的意外發現。

20世紀中葉,在西方社會科學界,行為科學(Behavioral Sciences)之所以異軍突起、縱橫馳騁并聲名遠揚,在學術傳統上,可以說就是直接導源于行為主義心理學及其影響。20世紀60年代,美國等西方社會進入了一個精神喧囂的后現代化轉型時期,一種不同于美國行為主義傳統和歐洲大陸“格式塔”(Gestalt)心理學派及精神分析論的“第三勢力”(Third Force)悄然興起,這就是以馬斯洛(Abraham Maslow)為代表的人本主義心理學(Humanistic Psychology),它不是將人作為“客觀物體”來考察,而是“把人當人”,將人當作有意識、有情感、有價值追求、能夠主動進行選擇的獨特宇宙存在去研究,這可以看做是心理學研究后現代化轉型的重要標志[8]。在以馬斯洛人本主義心理學為開路旗幟形成的經典激勵理論中,對工作價值論最有啟發性及直接理論指引意義和深遠而廣泛影響力的,就是美國心理學家Herzberg等[9]基于賓夕法尼亞州匹茲堡一家企業200名工程師和會計師工作滿意情況,進行了實驗調查數據所發表的有關“工作的激勵性”(The Motivation to Work)及“工作與人性”(Work and the Nature of Man)相關研究成果。Herzberg等[9]先后進行了十余次相關的調查研究,樣本總共包括1 685人,調查對象涵蓋范圍十分廣泛,包括基層經理人員、職業婦女、農業管理人員、退休經理、醫院維修工、制造業經理、飲食業主、軍官、工程師、科學家、家庭主婦、教師、技術員及會計師等。他們采取關鍵事件訪談調查方式,即通過訪問被調查者,請他們回答在工作中哪些事件使其感到“非常滿意”或是“非常不滿意”。經過分析調查結果,Herzberg等[9]發現,對于工作感到“滿意”的因素與“不滿意”的因素是有明顯分別的——當被調查者對工作“滿意”時,他們傾向于認可與工作內在有關的因素,諸如富有成就感、工作成績得到認可、工作本身具有挑戰性、負有重大責任、充滿晉升機會和成長發展前景等;而當感到“不滿意”時,他們則傾向于抱怨那些屬于外在條件方面的因素,如公司政策不合理、監督管理不當、與主管關系不協調及工作條件差等。李寶元[10]認為,這一發現非同小可,Herzberg等[9]首次基于可信的實證調查數據,在人本主義(心理學)的意義上,向世人揭示了現代工商企業組織中“工作”內在于主體價值的直接激勵意義,這可以看做是工作價值論最直接、最經典的思想理論源頭。

20世紀80年代以來,特別是新世紀之交,人類迎來全球數字互聯網新技術革命時代,傳統基于勞動價值論理念、以工業化分工為基本指向的組織架構及工作設計,已經成為工商企業、政府及非政府組織創新學習型變革的巨大障礙,于是,基于以人為本核心理念、以戰略性激勵為精要意義與核心內容的現代人力資源管理學說,成為現代組織管理學主流發展新趨勢[11] 。與此同時,經濟學也逐漸實現了后現代轉型,傳統聚焦于市場交換關系的新古典主義經濟學理論,在Coase[12]等的概念革命驅動下,終于走出見物不見人的制度性盲區,傳統只注重物質資本積累的增長經濟學理論模型、并沿此路徑機械套用聚焦研究發展中國家發展問題的發展經濟學,也在舒爾茨[13]及貝克爾[14]為代表的“人力資本論”[15]、特別是森[16]“以自由看發展”視域下引申出“人本發展經濟學”[17]。在這樣的時代背景及學術指向下,李寶元[18]基于長期循序漸進的學術研究積累,于2013年特別提出“工作價值論”,并將之作為“人本管理經濟學”的理論基石做了初步闡釋。隨后,在其博士研究生課堂引導下,張靜[19]發表首篇相關論文。本文可以看做是以李寶元為學術帶頭人的北京師范大學人本研究團隊關于工作價值論的一個整合性追述及系統化理論總結。

三、主論:現代組織中工作主體基于直接生命意義的人本權利價值論

關于工作主體人本權利價值論,特別是現代組織中人的工作對于“人之所以為人”的直接生命連帶意義及其劃時代意義,我們可以按照馬克思“歷史的與邏輯的相統一”的方法論,從三個層次上來條分縷析,做一個正面解說和系統闡釋。

首先,從人類學及進化論角度來看,勞動是人區別于其他低等動物的根本標志,工作是人類實現自我潛能和價值的基本途徑及方式。基于達爾文進化論觀點,恩格斯[20]充分肯定了勞動對于人之所以為“人”的本源意義,“政治經濟學家們肯定說:勞動是一切財富的源泉”,“但是勞動的意義遠遠不止于此。它是整個人類生活的第一個基本條件,并且是重要到如此地步,以致我們在某種意義上應該說:勞動創造了人本身”[14] 。也就是說,人需要通過勞動或工作求發展,勞動不僅是謀生的手段,而且是人本源意義上的第一需要;甚或說,其本身就是人生的意義,即人之所以為人的直接生命意義,以至于可以說,不勞動不能成人、不工作無以做人,極端地說,不勞動者、不工作者根本就不是“人”。進一步,基于韋伯[21]關于“新教倫理與資本主義精神”的闡釋框架,我們也會發現:一個人對天職工作負有責任乃是現代社會倫理文化中最具根本性和代表性的東西,或者說,現代社會生活就是在這種特定倫理精神驅動下的社會行動結果、組織方式或社會形成物;與印度教、佛教、猶太教、儒教、道教和伊斯蘭教等世界上其他各種有影響的宗教不同的是,16世紀初經過路德(Martin Luther)改革的基督教(新教),篤信“自助者天助”“不勞動者不食”無條件地適用于每一個人,賦予了職業工作以“神召使命”(Calling)的意義,所有人都必須通過恪盡職守,努力工作來完成上帝授予的天職使命,而且唯有通過本職工作及其成就,才能最后印證自己是上帝的選民。換句話說,與現代市場經濟社會實踐有靈犀之通的新教倫理意義上的工作,是指一個人一生中不得不接受或必須使自己適從的、神所注定并召喚要完成的事情,也就是一個之所以為“人”(作為“造物主杰作”或“上帝選民”)的基本實現途徑和存在方式[22]。簡言之,在本源意義上,人是被工作所定義的,不工作無工作就無所謂人或無以成人。

其次,基于人本主義觀點,“沒有工作,生活就會腐化墮落。但若工作是無情的,生命就會窒息而亡”,“煩人的苦工是工作意義的結果而不是工作本身帶來的結果。技術永遠不能消除苦工,但正確的社會關系卻能辦到”[21] 。據制度變遷歷史學家考證,即便是美國南方莊園里失去自由身的奴隸,也有必要通過善待他們的激勵手段,如積累財富贖買自由而讓他們自己積極主動地去干活,如果純粹作為異化勞動監督抽打他們,往往事半功倍得不償失,農奴們可以千方百計偷懶磨洋工來有效對付奴隸主的外在監控。也就是說,在勞動或工作場所,治人者(奴隸主、雇主、管理者)與治于人者(奴隸、雇員、被管理者、勞動者或工作者)已接受的勞動態度或工作觀念及其耦合互動關系,直接影響到勞動秩序或工作規則及其效率效果[23]。換句話說,關于勞動或工作本身的主體意義即“為勞動而勞動,為工作而工作”,并不必然地與勞動或工作崗位層次及體力腦力性質有絕對的關聯——低層次的藍領體力勞動就必然絕對是為了外在謀生。不錯,在人類歷史上,原始社會中人的勞動還處于蒙昧初開的低下水平,往往與生物界捕食性活動自然一體化,難分伯仲;后來經歷的奴隸制、封建制和資本雇傭制,都在一定程度上帶有輕視人,使人不成其為人的專制性和邪惡性,也使勞苦大眾(如奴隸、農奴或雇傭工人)的勞動或工作非人化,異化為一種外在的、被迫的、不自由和不人道的甚至是苦難深重的非人勞作活動。但是,對于“人”來說,這是一種勞動異化或工作變態,它畢竟不屬于人類社會的本質追求,不代表著人類社會進步的正義指向。歷史應該是超脫于自然的真正人的社會史,我們不能對這種非本質、非人性、非正義、非正常的假象信以為真,去誤解人、誤導人的勞動價值和本來的工作意義。從本質、人性、正義和正常的真象來看,在任何社會中,雖然廣大勞苦大眾深受辛苦勞作的煎熬,就如同蟲蟻般一輩子都處于忙忙碌碌鬧飯吃的勞作狀態,但他們似乎本能地明白生活的真諦,認定勞作就是生活的常識通理。苦與不苦、快樂與不快樂,似乎沒有什么外在的絕對標準或水平界線,在很大程度上是個內在的主觀態度問題。正因如此,上層社會衣食無憂甚至花天酒地,但可能會活得很痛苦;而社會底層民眾,如北京胡同里的貧嘴張大民們或田野勞作的劉老根們,也會有自己的幸福生活。作為人,無論外在資源條件豐裕還是貧乏,如果失去主體意義上的工作價值及其內在指引,都會變賤;否則,時刻牢記操守人之所以為人的工作價值,就會成為真正的“貴人”。如果不明白這個道理,那么,無論生存手段完備到什么程度,物質條件優越到什么程度,也會是過著“豬玀”般的非人生活。所以,對于人來說,生命不息,勞作不止似乎是一個具有普適性真理的人生座右銘。對于現代組織中的人來說:一份偉大的工作能讓你的生命充滿興奮、富有意義;而不合適的工作則會讓人的生命之水趨于枯竭[24] 。

最后,如果放眼世界、縱觀全球,從正在走向后工業化、已經步入網絡數字化時代的當今社會經濟實際情況出發來前瞻性地審視問題,我們會看到這樣一個基本事實:有沒有工作,不是一個簡單的吃飯問題,而是嚴重的人權問題;“工作,并快樂著”不僅是一個很豐滿的理想,而是一個活生生的現實。在當代社會,一個人沒有工作機會,即所謂非自愿失業,已經不是沒飯吃那樣簡單的謀生問題,而是涉及到一個根本性的人權問題,即一個公民天然的、絕對的、在任何情況下都不可被剝奪的關于人之所以為人的基本權利問題。正因為如此,現代世界各個國家,無論大小窮富,都無不將充分就業作為政府首要宏觀政策目標和施政任務來抓,從不敢稍有疏忽懈怠。在現代西方發達國家,特別是英國、瑞典和挪威等北歐國家,社會保障制度已經到了極度完善的程度,在號稱“從搖籃到墳墓”的全面福利主義政策保護下,一個勞動者即使失業,其基本生活也是會有保障的,不僅“吃飯”(維持生存)不會成問題,而且可能還會吃得很好,甚至可能過上很“奢侈”的生活。若工作是苦難無情、違反人性的,人的生命固然可能會因不堪重負而窒息夭亡;但如果沒有工作,或者即使有工作也不做,靠救濟過寄生生活,盡管據物質條件判斷,他(她)們可能會過得很滋潤舒服,但這種生活能說是正當人的生活嗎?一個有正當人生價值追求的人,應該把工作看做是內在于自身人性要求和生命意義的生活內容。通過自身雙手勞動謀取的,不僅是外在的物質條件和生存手段,而更重要的是作為人的內在價值和生命意義。同樣,通過正當的社會工作來獲得的,也不僅是外在的職業體面或社會地位,而更重要的是自我人生價值的具體體現或高峰體驗。在這個意義上,一個人失去工作機會,在很大程度上就意味著失去了做人的基本權利,說得再直截了當些,就是“不工作不是人”或“無工作就無法做人”。關于工作價值及其人生意義,我們也可以從日常生活的方方面面獲得各種各樣的經驗感受。例如,現在人們收入水平提高,生活條件好了,預期壽命延長,一些老人臨退休時健健康康,精神頭非常好,但是突然休閑在家,無限失落,沒過多久說不行就不行了;但是,也有不少老人退休后,或上老年大學繼續積極進取,或繼續堅持參加社會工作或社區活動發揮余熱,結果卻越活越精神,其原因何在?一個關鍵因素很可能就是工作價值觀及由此導致的人生態度反差所致。再比如,由于行業管理體制、交通和油價上漲等方面的復雜原因,近年來城市出租車從業者的苦情是有目共睹的,這些“現代駱駝祥子”們出車時間長、勞動強度大、收入卻不高,每天出車高達20小時,月收入通常也就有2 000—3 000元。但據媒體報道,上海大眾出租車公司有個臧勤師傅,不僅基于MBA學到的管理知識精明地用心開車,使他月收入能掙到白領階層也少有的8 000元,更令人敬佩和感動的是,他作為快樂車夫對工作價值、生命意義的正確態度和深刻理解。如果說在馬克思時代,將工作本身設計得既高效又快樂,使人們可以隨心所欲地今天干這個事,明天干那個事這種工作狀態確實有些“烏托邦”式的狂想嫌疑;但是在今天,在互聯網新技術革命推動下,人類已經進入后工業化的知識經濟社會,伴隨著新人類、新新人類的接續成長,什么“虛擬化空間”“數字化管理”“家庭辦公”“網上沖浪”等諸如此類的新新工作生活方式,可以說是層出不窮,令人目不暇接。在這種情況下,通過試錯式尋覓,找到一份適合自己的工作,從此“工作,并快樂著”已經成為每個現代人所希望并都可以近在眼前夢想成真的事情。

總之,工作事大,關乎人權,這是基于人本主義視角審視工作價值的一個基本結論。工作有質的差異,工作對于人的激勵意義大小,關鍵要看其中有多少“精神創造性”含量;工作越能夠發揮人的主觀能動性和創造性,就越有人性、越人道也越正義。為此,擺脫工業化背景下人被異化為手段和工具意義上的“勞動要素”“人工成本”“人力資源”之理論局限,走向當今以后工業化為時代大背景的工作價值論,直面現實討論關于作為主體的人在組織中怎么通過工作本身直接實現自我價值和組織目標的內在激勵意義,對于現代組織學習型變革趨勢及人力資源戰略管理來說,確實具有重大而深遠的理論及現實意義。

四、余論:工作價值測度可能性論及平衡計酬卡(BCC)研發設計

對于工作主體(動態感知正負效應)來說,任何工作都既是一種自討苦吃的時間精力支出耗損活動,又是一種樂在其中的主觀能動活動;而對于工作績效(結果、后果、成果,或效率、效益、效果,也就是工作價值的具體體現或事后實現)驅動作用來說,如果說前者反映的是一種外在性基礎,那么后者就體現的是一種內在性動力。相應地,工作價值論中我們所說的價值,其實具體有兩個針對性含義:一是對工作者所在組織及其服務對象(客戶)來說的外在效用,而這可能是由一種自討苦吃的時間精力支出耗損活動換來的,也可能是一種樂在其中的主觀能動活動順帶的自然結果,前者恰是基于傳統勞動價值論的特殊視域局限,以及以此為思想理論基礎形成的傳統組織績效及薪酬管理所特別關注的。二是對工作主體來說的內在意義,這主要是將工作看做是一種樂在其中的主觀能動活動,當然也可以通過工作對社會及組織外在正效用而間接感應到,前者才是本文所重點論述和強調的工作價值。也就是說,傳統以貨幣形式支付的“勞動/工作報酬”,或包括“基本薪酬”、“績效薪酬”(外在直接薪酬)和“福利待遇”(外在間接薪酬)的“狹義薪酬”,其主要訴求是針對前者,即將工作看做是一種自討苦吃的時間精力支出耗損活動,是工作者(不得不)付出的一種負效用或代價,因此,需要支付相應的報酬;而對于后者,即工作作為一種樂在其中的主觀能動活動,其對工作者來說則是一種(直接)正效用或(自得)收獲,對此內在薪酬以及涵蓋此在內的廣義薪酬[25],基于狹隘勞動價值論的傳統薪酬管理理論與實踐則很少關注。至于將此二者聯系起來,并從理論構念到實際操作層面正式提出平衡計酬卡(BCC),則是2009年筆者在相關論著中首次研討而后不斷改進完善的研究課題[26]。可見,工作價值測度可能性或可信度性問題,與平衡計酬卡研發設計及其應用緊密相關,前者是后者的思想方法基礎,而后者則是前者的現實針對性指向。

若由邏輯推斷,關于工作價值的測度衡量問題,涉及兩個思想方法層面的悖論及難題:一是工作主體的內在價值,即工作者本人作為一個獨立人格、自由意志的主體之人生意義或自我價值,恰恰需要通過對他人、對組織、對社會在客觀及手段意義上的有用性(即所謂“效用”“邊際效用”“使用價值”)來體現和實現,怎么體現和實現這是一個很大的操作難題。二是相對于外在的、間接的、物質層面的、與工作主體福利待遇緊密相關的價值來說,越是內在的、直接的、精神層面的、與工作主體人生意義連帶越緊密的價值(對工作績效驅動來說)越重要,但往往越是重要的就越難以測度、量化特別是難以用貨幣來計量,怎么在貨幣化量度與非貨幣化量度之間找到同度量因素及尺度,這又是一個很大的操作難題。只有將這兩個技術難題解決了,才能在這個基礎上,進一步聚焦組織激勵基本矛盾(個人薪酬目標與組織績效目標),在導入實施組織績效戰略性驅動的平衡計分卡(BSC)的同時,基于個人目標訴求研發設計平衡計酬卡(BCC),進而在BSC—BCC雙卡對接框架下實施組織績效薪酬整合戰略性激勵,這也是工作價值論的重大現實意義及情景問題指向之所在。

關于第一個難題,即工作價值“主體目標意義客體手段化體現及實現”問題及其解決,現代經濟學中新古典主義邊際分析方法在思想方法上富有啟迪意義。新古典主義經濟學認為,商品的價值本質上是一種主觀價值,即它對消費(使用)者的有用性或曰效用,而這種主觀效用價值是沒有辦法用統一標尺(如馬克思所說生產它所消耗的“抽象人類勞動”或“平均勞動時間”)客觀度量的,而只能在買賣雙方多次試錯進行互動博弈的市場均衡點上找到,以市場均衡價格來體現。換句話說,價值是一個市場經濟內生的概念或構念,沒有市場、市場交換和市場經濟就無所謂價值,價值必須也只有通過市場(交換)來體現和實現,甚至可以極端地說,價值就是市場價值的同義詞。按此思路或思想方法,如果把市場觀念進一步泛化為一種兩兩交換或互動博弈行為,甚至如科斯那樣將交易廣泛定義為一種人與人的交往關系,那么,工作價值即一個人作為工作主體意義上的自我價值,其實也就是自己所從事的工作對他人、對組織、對社會在手段意義上的有用性,而這種工作(效用/使用)價值也只有在與他人、與組織乃至組織間商品或要素兩兩交換性質的互動博弈均衡中,才能得到體現和實現。這就是說,一個人的工作價值,就是其在一定社會化大生產體系及組織情景中所做的工作,通過以市場交換關系為核心的互動博弈自組織系統體現出來并得到自我實現和客體認可的利他效應。而這種(工作者及其組織及服務對象)主觀感知體驗到的利他效應,必須依托市場這個人類自然擴展秩序,以貨幣(通貨)作為一般等價物,在互動博弈的均衡點上找到邊際效用,以實現市場定價。進而在此基礎上,可以借助理性測度技術和工具,將工作者從工作本身直接得到的內在價值以適當的方式度量出來,并將之轉化為貨幣價值,或需要進一步找到更具一般性、覆蓋面和抽象力的同度量標尺,最后在一個邏輯自洽、尺度統一的平衡計酬卡(BCC)框架體系中,將工作內在與外在價值的平衡點找出來。這就在邏輯推理上與第二個難題,即工作價值“外在與內在同度量平衡”的問題自然對接了起來:通過(勞動力要素、人力資本要素、人才或職業經理人)市場交換的互動博弈均衡點,來借助通貨(一般等價物)顯示、計量和實現的工作價值,似乎主要是外在的、間接的或物質(器物或實體)的,這是傳統、常規、基礎性的狹義薪酬(勞動報酬)概念所表達和對應的。這里的關鍵操作難題在于,對于更加重要的、內在的、直接的、精神層面的、與工作主體人生意義連帶越緊密的工作價值,怎么通過非貨幣計量工具將它測度出來,進而用什么樣的同度量或貨幣化測量體系將二者的平衡點給測度出來?換句話說,能否找到一個類似最大公約數或最小公倍數的同度量標尺,將用貨幣衡量的外在工作價值與沒法用貨幣計量的內在工作價值同度量化,是工作價值測度技術性難題的關鍵點。而這同度量標尺就是其杠桿解,找到它就有解,關于“工作價值測度可能性論”就成立,否則就無解,那成立的就是“工作價值不可測度論”,這樣所謂“工作價值論”在相當大程度上很可能就是個偽命題。但是,如果細究起來,這里所提問題及兩個難題的所謂對接點是有邏輯漏洞的:傳統上用貨幣計量的工作價值(勞動報酬)并非就僅是外在的、間接的、物質(器物或實體)層面的,也在相當大程度上體現了更加重要的、內在的、直接的、精神層面的、與工作主體人生意義連帶越緊密的工作價值,雖然不可測度、特別是不能用貨幣計量的多是后者。

關于這個問題,筆者曾在有關薪酬管理的論著中早已述及:工作對于員工來說,不僅是謀生的手段,而且具有內在價值和直接激勵意義。對此,在赫茨伯格等激勵因素論的基礎上,一些行為科學家提出了一系列關于工作激勵特性的理論描述模型。他們認為,工作的任務特性,如技能多樣性、任務完整性、價值重要性、決策自主性、反饋靈敏性等,以及人們對這些特性的主觀評價是褒揚還是針砭,對于員工的激勵效應關系極大[27]。基于此,關于工作的內在直接價值,也可以看做是工作人性化特質意義給工作者直接帶來的一種內在直接薪酬,大致有四個層面的意義:

首先,工作內涵性意義, 又具體包括工作內容豐富性、工作任務完整性和工作價值重要性三個基本含義。也就是說,一個員工在某個組織所從事的工作,在內容上具有豐富性,在任務上具有完整性,在價值上具有重要性,我們就會說,該工作富有意義,否則就缺乏意義或沒有意義,甚至是負面意義。

其次,工作主體性意義,也就是指從事該工作的人能夠在多大程度上發揮人的主觀能動性,或者說,他在多大程度上是作為一個人在從事工作,他能否獨立自主地去面對富有挑戰性的工作任務,并充分發揮自己的主觀能動性,運用自己多種特殊技能或技藝,去創造性地完成工作任務。因此,工作決策自主性、具體挑戰性并由此獲得的成就感大小,是工作價值在主體性意義層面的基本量標。

再次,工作職業性意義,主要是指工作為員工所提供的成長機會與職業空間大小。既然工作對于員工來說具有如此重要的內在價值和直接激勵意義,那么從長期和動態的角度看,其本身的成長機會、發展潛力和提升空間大小,也是衡量員工內在激勵性報償大小的一個重要標度、項目或要素。

最后,工作社會性意義,涉及群體目標導向性即工作團隊成員圍繞特定問題、項目或任務等而形成目標導向強度,團隊角色匹配性即成員在分工協作網絡中各自擔當一定的角色而獨當一面承擔責任大小,成員行為協同性即成員能否積極協作按照認同的行為規范共同努力獲得放大整合的績效水平,以及集體精神默契性即是否具有凝聚成員協作、協同或合作的集體主義精神。

另外,工作內在價值還間接體現在工作條件對工作主體主觀能動性發揮的正向效應上,也可以看做是工作者所獲得一種內在間接薪酬,包括組織環境(品牌效應、文化氛圍及人際關系狀況)適宜性、辦公設施及條件優越性、交通與通訊便利性、作息時間自由彈性及職位頭銜名譽性等[14]。在正常市場經濟環境特別是充分市場競爭假設條件下,工作者在組織中這些工作內在價值因子及權重越大,借助市場機制通常用貨幣計量和標度出來的市場定價(即狹義薪酬)也越大,二者在統計學意義上是正相關的。

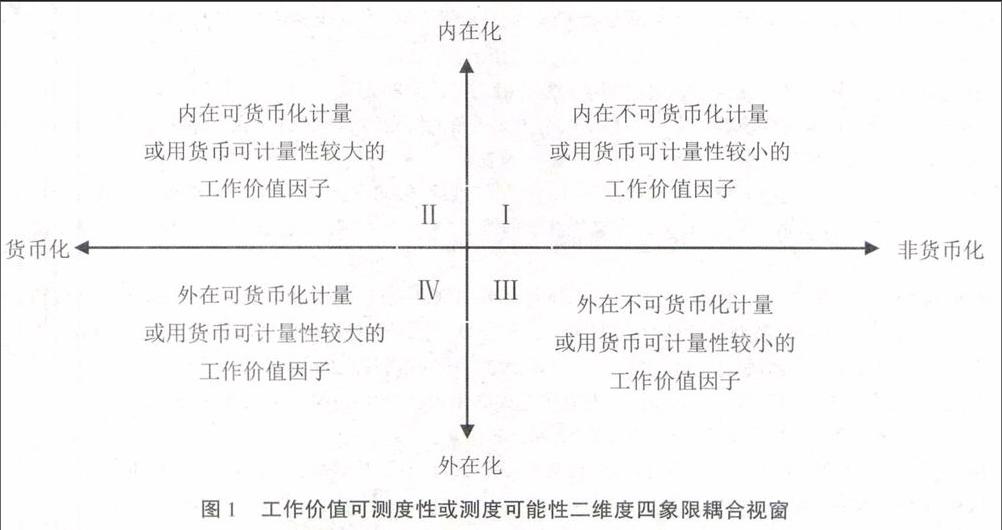

由此可見,關于工作價值可測度性的兩個技術難題,即“貨幣與非貨幣同度量均衡”與“外在與內在同度量平衡”及其“對接點”,在邏輯上是彼此交叉有一定重疊性的,甚至具有量子力學意義上所謂“相互糾纏”之復雜性。為此,需要將它們放在二維度四象限耦合視窗(如圖1所示)里條分縷析,才能在測度思路上梳理清楚其可能性或可行性問題。

基于圖1的視窗模型,從平衡計酬卡(BCC)的四個維度來看,“內在直接薪酬”“內在間接薪酬”“外在間接薪酬”“外在直接薪酬”在總體性質特征上似乎大致對應這里Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四個視窗,在總的可測度性上分別屬于內在不可貨幣化計量或用貨幣可計量性較小的工作價值因子(Ⅰ視窗)、內在可貨幣化計量或用貨幣可計量性較大的工作價值因子(Ⅱ視窗)、外在不可貨幣化計量或用貨幣可計量性較小的工作價值因子(Ⅲ視窗)和外在可貨幣化計量或用貨幣可計量性較大的工作價值因子(Ⅳ視窗)。細究起來,雖然在同度量問題上又有待進一步多重甄別分析的技術難題,但是人力資源管理、組織行為及心理測量學領域圍繞工作分析、勝任力模型及工作性向因子測量等長期研究開發出來的一系列方法、技術及工具,已經為工作價值測度提供了豐富的學術資源寶庫,我們相信,經過業界同仁的溝通努力,這個問題終將會得到很好的解決,對此我們充滿信心和期待。

參考文獻:

[1] 馬克思.資本論[M].中共中央馬恩列斯著作編譯局譯,北京:人民出版社,2004.

[2] 伊蘭伯格,史密斯.現代勞動經濟學:理論與公共政策[M].劉昕譯,北京:中國人民大學出版社, 2007.35.

[3] 馬立克·科爾欽斯基,蘭迪·霍德森,保羅· 愛德華茲.工作社會學[M].姚偉等譯,北京:中國人民大學出版社,2012.

[4] 弗雷德里克·泰勒.科學管理原理[M].馬風才譯,北京:中國社會科學出版社,1984.174-175.

[5] 亞當·斯密.國民財富的性質和原因的研究(上卷)[M].郭大力譯,北京:商務印書館,1972.15.

[6] 馬克思,恩格斯.馬克思恩格斯選集(第一卷)[M]. 中共中央馬恩列斯著作編譯局譯,北京:人民出版社,2001.38-39.

[7] 斯圖爾特·克雷納.管理百年[M]. 邱瓊 ,鐘秀斌, 陳遊芳譯,海口:海南出版社,2003.65.

[8] B·R.赫根漢.心理學史導論[M].郭本禹譯,上海:華東師范大學出版社,湯姆森學習出版公司,2004.

[9] Herzberg,F.,Mausner,B.,Snyderman,B.The Motivation to Work (2nd ed.)[M]. New York: John Wiley and Sons,1959.

[10] 李寶元.組織行為學通論[M].北京:清華大學出版社,2014.144-148.

[11] 李寶元.戰略性激勵論——現代人力資源管理精髓理念及其在企業的應用[J]. 財經問題研究,2003,(4):43-47.

[12] Coase,R.H.The Nature of the Firm[J].Economica,1937,4(16):386-405.

[13] 西奧多·W.舒爾茨.論人力資本投資[M]. 吳珠華譯,北京:北京經濟學院出版社,1990.

[14] 加里·S.貝克爾.人類行為的經濟分析[M].王業宇,陳琪譯,北京:格致出版社,2008.

[15] 李寶元.人力資本論[M]. 北京:北京師范大學出版社,2009.

[16] 阿馬蒂亞·森.以自由看待發展[M]. 任賾,于真譯,北京:中國人民大學出版社,2002.

[17] 李寶元.人本發展經濟學要義——阿馬蒂亞·森“以自由看發展”的一個理論拓展[J].財經問題研究,2006,(9):3-9.

[18] 李寶元.人本管理經濟學探索[J].財經問題研究,2013,(12):18-25.

[19] 張靜.工作價值論的建構及其意義——基于人本主義視角的探索[J].馬克思主義與現實,2015,(1):33-39.

[20] 恩格斯.勞動在從猿到人轉變過程中的作用[M]. 曹葆華,于光遠譯,北京:人民出版社,1949.

[21] 馬克斯·韋伯.新教倫理與資本主義精神[M].于曉,陳維綱譯,北京:生活·讀書·新知三聯書店,1987.

[22] 馬克·A.盧茲,肯尼思·勒克斯.人本主義經濟學的挑戰[M].王立宇,欒宏瓊,王紅雨譯,成都:西南財經大學出版社,2003.177.

[23] 斯坦利·L.恩格曼.文化價值觀念、意識形態傾向和勞動制度變遷:對三者互動關系的詮釋[A].約翰·N.德勒巴克,約翰·V·C.奈.新制度經濟學前沿[M].張寧燕等譯,北京:經濟科學出版社,2003.117-148.

[24] 杰克·韋爾奇,蘇茜·韋爾奇.贏[M].余不等譯,北京:中信出版社,2005.232.

[25] 李寶元.現代組織薪酬管理學[M].北京:北京師范大學出版社,2012.194-198,200-205.

[26] 李寶元.平衡計酬卡[M].北京:中信出版集團,2015.

[27] 斯蒂芬·P.羅賓斯,蒂莫西·A.賈奇.組織行為學(第七版)[M].孫健敏,李原,黃小勇譯,北京:中國人民大學出版社,1996.460-464.