產(chǎn)業(yè)政策偏好、社會責(zé)任屬性與民營企業(yè)績效

余東華+邱璞

摘 要:本文采用2005—2015年中國制造業(yè)民營上市公司數(shù)據(jù),研究了產(chǎn)業(yè)政策的社會責(zé)任屬性對民營企業(yè)行為和績效的影響。研究發(fā)現(xiàn),選擇性產(chǎn)業(yè)政策使受鼓勵產(chǎn)業(yè)中的民營企業(yè)較易獲得銀行信貸,但并未相應(yīng)提升企業(yè)績效,信貸率與企業(yè)績效之間呈現(xiàn)“U型”關(guān)系。民營企業(yè)在實現(xiàn)自身發(fā)展的同時,承擔(dān)了大量由產(chǎn)業(yè)政策傳導(dǎo)的社會責(zé)任,造成了民營企業(yè)行為的扭曲。在制造業(yè)整體產(chǎn)能過剩的情況下,本應(yīng)選擇退出市場的民營企業(yè)在產(chǎn)業(yè)政策支持下依然選擇留在市場中,不僅降低了企業(yè)績效,也扭曲了市場機制的作用。產(chǎn)業(yè)政策偏好于行政調(diào)控以及由政府選擇產(chǎn)業(yè)內(nèi)“優(yōu)勝者”,激發(fā)了民營企業(yè)盲目超規(guī)模投資,不利于企業(yè)績效和產(chǎn)能利用率的提高。規(guī)范產(chǎn)業(yè)政策的制定和實施,理順企業(yè)社會責(zé)任,能夠提升民營企業(yè)績效。

關(guān)鍵詞:產(chǎn)業(yè)政策偏好;企業(yè)社會責(zé)任;民營企業(yè)行為;民營企業(yè)績效

中圖分類號:F062.9 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

文章編號:1000-176X(2017)07-0020-08

一、引 言

學(xué)術(shù)界圍繞產(chǎn)業(yè)政策的爭論一直持續(xù)不斷,尤其是關(guān)于產(chǎn)業(yè)政策是否促進(jìn)了經(jīng)濟增長、產(chǎn)業(yè)政策是否有效,仍是經(jīng)濟學(xué)者們關(guān)注的熱點問題。Young[1]對東亞和拉美地區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行了研究,認(rèn)為產(chǎn)業(yè)政策對經(jīng)濟增長無效甚至還起到反作用,而Greenwald 和Stiglitz[2]卻認(rèn)為產(chǎn)業(yè)政策的存在是必要的。林毅夫與張維迎展開了關(guān)于市場經(jīng)濟下產(chǎn)業(yè)政策廢立的大辯論,再次引起了中國學(xué)術(shù)界對產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)注和爭論。產(chǎn)業(yè)政策在中國經(jīng)濟發(fā)展中曾經(jīng)發(fā)揮了不可替代的巨大作用,推動建立了以國有經(jīng)濟為主的國民經(jīng)濟體系。經(jīng)過改革開放的快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)政策的實施環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了天翻地覆的變化,市場主體已經(jīng)由國有經(jīng)濟“一家獨大”轉(zhuǎn)變?yōu)槊駹I經(jīng)濟和國有經(jīng)濟“雙輪驅(qū)動”。產(chǎn)業(yè)政策的設(shè)計必須與時代相適應(yīng),做到與時俱進(jìn)才能取得預(yù)期的效果。民營經(jīng)濟已經(jīng)成為中國經(jīng)濟發(fā)展的主力軍,民營企業(yè)的行為和績效對國民經(jīng)濟的增長速度和質(zhì)量起著決定性作用。然而,民營企業(yè)的行為和績效還帶有一定的脆弱性,容易受到宏觀環(huán)境和政府政策的影響,尤其是政府制定和實施的產(chǎn)業(yè)政策對民營企業(yè)的行為具有導(dǎo)向作用。如何規(guī)范產(chǎn)業(yè)政策的制定和實施程序,科學(xué)定位產(chǎn)業(yè)政策的作用,減少產(chǎn)業(yè)政策對民營企業(yè)行為的扭曲和對企業(yè)績效的不利影響,是新常態(tài)下急需解決的新課題。

已有文獻(xiàn)對產(chǎn)業(yè)政策研究的側(cè)重點在于探討其經(jīng)濟屬性。王文等[3]以1998—2007年制造業(yè)微觀企業(yè)數(shù)據(jù)為樣本,研究了產(chǎn)業(yè)政策與市場競爭、資源錯配之間的關(guān)系。結(jié)果顯示,產(chǎn)業(yè)政策越能提高行業(yè)的競爭程度,資源錯配程度越低;產(chǎn)業(yè)政策覆蓋面越大,資源錯配程度越低。黎文靖和李耀淘[4]以2001—2011年中國A股上市公司的財務(wù)數(shù)據(jù)為樣本,研究了產(chǎn)業(yè)政策對企業(yè)投資行為的影響,并提出產(chǎn)業(yè)政策可以激勵民營企業(yè)投資,但政府行政干預(yù)會降低民營企業(yè)的投資效率。孫早和席建成[5]認(rèn)為產(chǎn)業(yè)政策實施效果與地區(qū)市場化程度高低有密不可分的關(guān)系,欠發(fā)達(dá)地區(qū)的地方政府往往忽視產(chǎn)業(yè)政策的落實而追求短期經(jīng)濟增長,市場化程度提高將促進(jìn)地方政府落實產(chǎn)業(yè)政策并優(yōu)化資源的合理配置。Aghion等[6]研究了產(chǎn)業(yè)政策對企業(yè)發(fā)展的影響,認(rèn)為產(chǎn)業(yè)政策只有將目標(biāo)設(shè)定為激勵企業(yè)競爭才能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步升級,其他產(chǎn)業(yè)政策將會遏制競爭,激勵企業(yè)進(jìn)行規(guī)模擴張。學(xué)術(shù)界圍繞如何界定和履行企業(yè)社會責(zé)任進(jìn)行了大量研究。李偉陽和肖紅軍[7]給出了企業(yè)社會責(zé)任的“元定義”——在特定的制度下,企業(yè)追求在預(yù)期存續(xù)期內(nèi)最大限度增進(jìn)社會福利的意愿、行為和績效。權(quán)小鋒等[8]認(rèn)為在目前中國市場中,企業(yè)社會責(zé)任更多地成為管理層的“自利工具”。Wagner等[9]深入研究了社會責(zé)任與企業(yè)偽善行為的關(guān)系。Fassin和Buelens[10]指出企業(yè)在追求自身利益最大化的逐利性動機下標(biāo)榜本企業(yè)承擔(dān)社會責(zé)任的偽善性行為,將會對社會整體福利產(chǎn)生損害。肖紅軍等[11]與趙紅丹[12]從企業(yè)的“漂綠”行為出發(fā)對企業(yè)的偽社會責(zé)任行為進(jìn)行了較為詳盡的研究。

綜上所述,已有研究存在以下不足:(1)對產(chǎn)業(yè)政策社會責(zé)任屬性的研究較少。政府在制定產(chǎn)業(yè)政策之時,不僅僅面臨著如何引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟導(dǎo)向,還需要考慮產(chǎn)業(yè)政策的社會責(zé)任導(dǎo)向,后者對產(chǎn)業(yè)政策的制定具有更大影響,因此產(chǎn)業(yè)政策具有十分濃厚的社會責(zé)任屬性。(2)關(guān)于帶有大量社會責(zé)任屬性的產(chǎn)業(yè)政策對民營企業(yè)績效傳導(dǎo)機制的研究較少。中國產(chǎn)業(yè)政策承擔(dān)了大量的社會責(zé)任,忽視了正常的市場競爭機制,這種帶有偏向性的產(chǎn)業(yè)政策對市場中占據(jù)主導(dǎo)地位的民營企業(yè)的影響巨大,甚至可能會激勵民營企業(yè)做出有違市場規(guī)律的行為。本文試圖分析承擔(dān)了過多社會責(zé)任屬性的產(chǎn)業(yè)政策對市場中占據(jù)主導(dǎo)地位的民營企業(yè)行為的作用機制,并在此基礎(chǔ)上分析如何通過產(chǎn)業(yè)政策的實施激發(fā)民營經(jīng)濟活力,在實現(xiàn)經(jīng)濟快速發(fā)展的同時激勵企業(yè)承擔(dān)起相應(yīng)的社會責(zé)任,實現(xiàn)民營經(jīng)濟活力與承擔(dān)社會責(zé)任二者之間的良性互動。

二、理論分析與研究假設(shè)

中國目前的產(chǎn)業(yè)政策是選擇性的產(chǎn)業(yè)政策,往往以行政干預(yù)為主要手段直接促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級或抑制產(chǎn)能過剩,既遏制了市場競爭[13],又在一定程度上出現(xiàn)政府選擇優(yōu)勝企業(yè)的現(xiàn)象[14]-[16]。具體而言,中國選擇性產(chǎn)業(yè)政策偏好主要表現(xiàn)為:(1)政府選擇鼓勵性產(chǎn)業(yè),以期快速提高經(jīng)濟增長速度,受到鼓勵的產(chǎn)業(yè)往往是關(guān)乎國計民生的重要產(chǎn)業(yè),政府制定產(chǎn)業(yè)政策將社會資源引導(dǎo)到選定的產(chǎn)業(yè)中,加速其發(fā)展進(jìn)程。(2)政府選擇抑制性產(chǎn)業(yè),這種產(chǎn)業(yè)一般存在產(chǎn)能過剩等問題而出現(xiàn)發(fā)展困頓,政府以行政的手段強力干預(yù),避免問題擴大,對社會造成更為不利的影響。(3)政府選擇優(yōu)勝企業(yè),該類企業(yè)一般具有較大的規(guī)模和較強的競爭力,可以獲得更多的政策扶持,在制造業(yè)產(chǎn)能過剩時,政府一般通過優(yōu)勝企業(yè)和一般企業(yè)的兼并重組來提高產(chǎn)業(yè)集中度,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

總體來說,地方政府往往要求產(chǎn)業(yè)政策可以取得立竿見影的效果,并且地方經(jīng)濟發(fā)展水平、民生改善程度與地方政府政績有著較為復(fù)雜的關(guān)聯(lián),產(chǎn)業(yè)政策體現(xiàn)出較濃厚的社會責(zé)任屬性[17]。所謂產(chǎn)業(yè)政策的社會責(zé)任屬性是指,政府以改善民生和提振經(jīng)濟為短期目標(biāo),以實現(xiàn)經(jīng)濟趕超為長期目標(biāo),通過制定和實施相關(guān)經(jīng)濟政策,在推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時,提高綜合經(jīng)濟實力,實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展和社會充分就業(yè),并力求避免出現(xiàn)較大波動。產(chǎn)業(yè)政策的社會責(zé)任屬性可以具體分為如下幾類:(1)推動經(jīng)濟發(fā)展,提高人民生活滿意程度。這是產(chǎn)業(yè)政策的基本任務(wù)。2015年中國政府提出將在2020年前消除重點貧困縣,實現(xiàn)7 000萬貧困人口脫貧的目標(biāo)。此目標(biāo)的實現(xiàn)需要地方政府結(jié)合本地的要素稟賦,制定符合本地實際的產(chǎn)業(yè)政策,促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,同時完善各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完善教育醫(yī)療養(yǎng)老保障措施。(2)淘汰行業(yè)落后產(chǎn)能,謀求戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)先行優(yōu)勢。大規(guī)模的落后產(chǎn)能對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和生態(tài)環(huán)境改善形成了較大阻力。為提高產(chǎn)業(yè)國際競爭力,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的平穩(wěn)優(yōu)化,必須淘汰落后產(chǎn)能。發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略舉措,也是制造業(yè)強國的基礎(chǔ)。為了加速中國崛起步伐,獲得高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展先行優(yōu)勢,國務(wù)院先后出臺了《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策文件。由此可見,產(chǎn)業(yè)政策肩負(fù)著優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重任。(3)保護(hù)生態(tài)環(huán)境,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)政策需要關(guān)注人與自然和諧相處,為實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、提高人民生活質(zhì)量和改善生態(tài)環(huán)境發(fā)揮作用。2016年國務(wù)院出臺《土壤污染防治行動計劃》《水污染防治法(修訂草案)》等法規(guī),表明產(chǎn)業(yè)政策還需要肩負(fù)著保護(hù)環(huán)境的重任。(4)促進(jìn)充分就業(yè),維護(hù)社會穩(wěn)定。這是產(chǎn)業(yè)政策社會責(zé)任屬性最突出的表現(xiàn)。為了避免由改革或經(jīng)濟周期性波動帶來的失業(yè)沖擊等社會問題,政府會通過制定和實施選擇性產(chǎn)業(yè)政策,為瀕臨破產(chǎn)或即將倒閉的企業(yè)提供幫助。產(chǎn)業(yè)政策的社會責(zé)任屬性將扭曲民營企業(yè)的行為,影響民營企業(yè)的經(jīng)營績效[18]。產(chǎn)業(yè)政策對民營企業(yè)績效的具體作用機制如下:

(一)引發(fā)民營企業(yè)羊群性涌入和同質(zhì)化投資

中國在工業(yè)領(lǐng)域中選擇了一些關(guān)乎國計民生和國家競爭力的重要產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),作為優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)。政府為吸引社會資本進(jìn)入受鼓勵產(chǎn)業(yè),制定財稅、金融等方面的鼓勵政策并降低進(jìn)入門檻,市場中素質(zhì)良莠不齊的民營企業(yè)在政策激勵下容易大量涌入受鼓勵產(chǎn)業(yè)。受鼓勵產(chǎn)業(yè)往往具有資金投入高、研發(fā)難度大和規(guī)模效益顯著的特點,因而在民營企業(yè)融資渠道較少的情況下,企業(yè)對銀行信貸具有極高的依賴性。銀行為響應(yīng)政策號召,降低了企業(yè)獲得信貸的門檻,使企業(yè)可以以較低成本獲得大量的信貸額度,但民營企業(yè)并未對獲得的信貸進(jìn)行高效利用,而是進(jìn)行大規(guī)模的同質(zhì)化投資,加劇了產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭的激烈程度,增加了行業(yè)產(chǎn)能過剩的風(fēng)險,對企業(yè)績效造成損害的同時對產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展造成不利影響。在產(chǎn)業(yè)競爭加劇和產(chǎn)能過剩風(fēng)險增加的壓力下,銀行將提高對受鼓勵產(chǎn)業(yè)的信貸門檻,倒逼民營企業(yè)合理利用信貸資源,增強企業(yè)的綜合實力和競爭力,提高企業(yè)績效以獲得更多信貸。根據(jù)以上分析,筆者提出如下假設(shè):

假設(shè)1:在選擇性產(chǎn)業(yè)政策下,短期內(nèi)民營企業(yè)獲得大量的銀行信貸極有可能會降低其績效,產(chǎn)業(yè)中形成大量的同質(zhì)化投資;隨著產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭加劇,銀行提高信貸門檻,企業(yè)績效將會有所提升,民營企業(yè)信貸率與企業(yè)績效之間呈現(xiàn)“U型”關(guān)系。

(二)民營企業(yè)在從事生產(chǎn)的同時需要履行大量社會責(zé)任

地方政府出于發(fā)展本地經(jīng)濟和提高人民生活質(zhì)量的目的,給予企業(yè)優(yōu)惠政策,以招商引資或鼓勵本地企業(yè)擴大投資。這一過程是企業(yè)和地方政府雙向選擇的過程,企業(yè)希望憑借當(dāng)?shù)氐囊胤A賦和地方政府的政策扶持實現(xiàn)自身快速發(fā)展,地方政府則需要在眾多的企業(yè)中選擇最適合本地產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或最能滿足本地經(jīng)濟發(fā)展需要的企業(yè)。這就導(dǎo)致了企業(yè)與地方政府之間互有需求,給二者之間的雙向訴求提供了滋生土壤。

從企業(yè)角度看,企業(yè)選擇在某地方投資,主要是為了獲得當(dāng)?shù)氐囊胤A賦優(yōu)勢。在各個企業(yè)所提供的產(chǎn)品和服務(wù)差異化程度不大的情況下,地方政府擁有最終選擇權(quán)。為獲得投資機會,企業(yè)有很強的尋租動機。早期在政府監(jiān)管不嚴(yán)的情況下,企業(yè)可以通過行賄等方式獲得投資機會,通過尋求政府制定“特定的優(yōu)惠政策”來牟取自身利益。現(xiàn)在由于中央政府加大了反腐力度,行賄尋租已經(jīng)不可行,企業(yè)通過大額的社會捐贈、許諾增加當(dāng)?shù)厝丝诰蜆I(yè)機會、增加當(dāng)?shù)谿DP增長和財政稅收等方式獲得投資機會,并向地方政府尋求政策幫扶。這些舉措使得企業(yè)尋租具有更加難以發(fā)現(xiàn)的隱蔽性,同時也迫使企業(yè)承擔(dān)了一部分產(chǎn)業(yè)政策轉(zhuǎn)移的社會責(zé)任。從實際情況看,若企業(yè)能夠為地方政府提供較多的財政稅收和就業(yè)機會,那么政府將給予企業(yè)更多的政策便利。另外,由于中國歷史上對“士”的推崇,另外,很多民營企業(yè)家擁有濃厚的從政情懷,從“學(xué)而優(yōu)則仕”演變?yōu)椤吧潭鴥?yōu)則仕”。因此有相當(dāng)多的民營企業(yè)家成為地方政府的“編外官員”,或是地方人大代表,或是地方政協(xié)委員。這些政治頭銜能給企業(yè)帶來經(jīng)濟上的便利,例如,獲得較多銀行信貸、較易獲得政府政策幫扶等優(yōu)勢,但同時也可能成為一個“緊箍咒”,使得民營企業(yè)家與地方政府形成更加緊密的關(guān)系,促使民營企業(yè)家承擔(dān)更多的社會責(zé)任,而不僅僅是為了企業(yè)自身利益最大化。

從地方政府的角度看,地方政府的財政收入和財政支出嚴(yán)重不平衡,其財政收入主要依靠土地和企業(yè)稅收。政府為給企業(yè)發(fā)展和居民生活提供一個更好的環(huán)境,建設(shè)大量基礎(chǔ)設(shè)施項目,負(fù)擔(dān)繁重的社會保障支出,超出了財政收入所能承受的限度,形成了巨額地方債務(wù)。中國社會科學(xué)院《中國國家資產(chǎn)負(fù)債表2015》有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2012年年底地方政府負(fù)債率已經(jīng)達(dá)到30.6%,債務(wù)率高達(dá)112.8%。截至2015年底,中國地方政府負(fù)債約16萬億元,負(fù)債率高達(dá)23.6%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出美國16%的地方政府負(fù)債率上限[19]。面對巨額債務(wù),地方政府無法向中央財政尋求幫助,只能依靠自身的財政收入來彌補。地方政府財政收入的主要來源之一便是企業(yè)稅收,企業(yè)規(guī)模越大,不僅可以吸收更多的就業(yè)人口,同時可以創(chuàng)造更多的財政收入。總體而言,地方政府有足夠的動機和能力去干預(yù)市場中的企業(yè),激勵企業(yè)擴大規(guī)模、增加就業(yè)和繳納更多稅款,反過來地方政府對生產(chǎn)規(guī)模較大、上繳稅收較多的企業(yè)具有偏好性和依賴性,并給大企業(yè)更多的政策傾斜。在中國經(jīng)濟發(fā)展面臨瓶頸制約、下行壓力較大、制造業(yè)整體產(chǎn)能過剩的情況下,民營企業(yè)如果選擇縮小生產(chǎn)規(guī)模或宣布破產(chǎn)退出市場,勢必造成大量失業(yè),給社會穩(wěn)定帶來消極影響。因此,政府通過制定和實施選擇性產(chǎn)業(yè)政策,為企業(yè)分?jǐn)偝杀荆膭钇髽I(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模,既可以解決就業(yè)問題也可以多征稅款充實財政。盡管此舉在長期可能加劇產(chǎn)能過剩,但短期內(nèi)可以兼顧企業(yè)存續(xù)和政府社會責(zé)任。根據(jù)以上分析,筆者提出如下假設(shè):

假設(shè)2:產(chǎn)業(yè)政策的社會責(zé)任導(dǎo)向會激勵民營企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模以增加就業(yè)和繳納更多稅款,但在經(jīng)濟下行壓力較大和制造業(yè)產(chǎn)能過剩的背景下,產(chǎn)業(yè)政策通過轉(zhuǎn)移社會責(zé)任將降低企業(yè)績效。

(三)選擇性產(chǎn)業(yè)政策激發(fā)民營企業(yè)盲目進(jìn)行固定資產(chǎn)投資

從產(chǎn)業(yè)政策實施效果來看,鼓勵性產(chǎn)業(yè)政策往往帶來產(chǎn)業(yè)的短暫繁榮,而后跌入產(chǎn)能過剩的深淵;而抑制性產(chǎn)業(yè)政策也未能有效控制產(chǎn)能增長。以產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的鋼鐵產(chǎn)業(yè)為例,21世紀(jì)初期中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能還不能滿足國民經(jīng)濟建設(shè)需求。為加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展,2005年政府專門出臺《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》,從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、布局結(jié)構(gòu)和環(huán)境保護(hù)等方面指導(dǎo)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展。然而2015年鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩已經(jīng)嚴(yán)重影響整個產(chǎn)業(yè)的正常生產(chǎn)活動,在這樣的背景下,《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策(2015年修訂)(征求意見稿)》出臺。鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題由來已久,卻始終深陷越調(diào)控越嚴(yán)峻的窘境。產(chǎn)業(yè)政策對民營企業(yè)投資行為的影響機制如圖1所示。

鼓勵性產(chǎn)業(yè)政策和抑制性產(chǎn)業(yè)政策雙雙失效的原因在于:

1.產(chǎn)業(yè)政策的社會責(zé)任屬性和企業(yè)自利特征之間存在矛盾

在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初級階段,企業(yè)面臨的是投資過少、不能為社會提供足額產(chǎn)品或服務(wù)的短缺狀態(tài)。這時的產(chǎn)業(yè)政策以稅收優(yōu)惠和高額補貼等方式吸引投資,政府和企業(yè)分別獲得了社會效益和經(jīng)濟效益;但在產(chǎn)業(yè)吸收的投資過多、產(chǎn)能過剩情況慢慢顯露時,政府為避免社會利益受到更大破壞,有很強的動機采用行政手段干預(yù)經(jīng)濟,要求企業(yè)提高生產(chǎn)工藝以淘汰落后產(chǎn)能,或下達(dá)指標(biāo)指導(dǎo)企業(yè)削減產(chǎn)能,力求以最短時間將產(chǎn)業(yè)的發(fā)展扭轉(zhuǎn)到正常可控的軌道。但在以生產(chǎn)規(guī)模衡量企業(yè)競爭力的市場環(huán)境下,抑制產(chǎn)能擴張的產(chǎn)業(yè)政策與企業(yè)尋求規(guī)模擴大的本能是相違背的。根據(jù)經(jīng)濟學(xué)供求關(guān)系基本原理,在市場競爭日漸激烈之時,產(chǎn)品價格將會下降,企業(yè)為獲得利潤就必須分?jǐn)偖a(chǎn)品成本,增加產(chǎn)品的產(chǎn)量。同時企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模擴張將會對市場中其他競爭者形成一定的威懾,提高企業(yè)自身競爭力和抗風(fēng)險能力。于是,即使已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象,企業(yè)依然有增加固定資產(chǎn)投資擴張產(chǎn)能的激勵,導(dǎo)致企業(yè)間出現(xiàn)產(chǎn)能擴張競賽。

2.選擇性產(chǎn)業(yè)政策更加側(cè)重政府作為并追求短期效果,扭曲了市場競爭的作用

由于地方政府在制定產(chǎn)業(yè)政策時將社會責(zé)任屬性放在首要地位,因而當(dāng)某產(chǎn)業(yè)不景氣或出現(xiàn)產(chǎn)能過剩狀況時,政府為避免經(jīng)濟下滑等不利于社會穩(wěn)定的情況出現(xiàn),有更強烈的動機制定產(chǎn)業(yè)政策干預(yù)經(jīng)濟。例如,在鋼鐵產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩情況時,政府通過提高市場集中度、企業(yè)間兼并重組等方式調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。這實質(zhì)上是政府主導(dǎo)選擇“優(yōu)勝者”的過程,而非通過市場競爭主導(dǎo)的優(yōu)勝劣汰實現(xiàn)合理的市場結(jié)構(gòu)。二者之間的實現(xiàn)機制大不相同,政府采取自主優(yōu)選的方式跳過市場競爭的環(huán)節(jié),企圖直接實現(xiàn)合理的市場結(jié)構(gòu)。由于信息不對稱,政府無法準(zhǔn)確獲知各企業(yè)的實際經(jīng)營狀況,政府選取“優(yōu)勝者”的標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)績效和生產(chǎn)規(guī)模,一般由規(guī)模大的企業(yè)兼并規(guī)模小的企業(yè)。企業(yè)為免于被兼并重組,反而有更大的激勵去增加固定資產(chǎn)投資,進(jìn)行產(chǎn)能擴張競賽,最終陷入產(chǎn)能越調(diào)控越過剩的困局。

3.選擇性產(chǎn)業(yè)政策主導(dǎo)的兼并重組企業(yè)難以煥發(fā)市場活力

在行業(yè)中競爭被限制的情況下,產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)被人為“拉郎配”式的兼并重組,達(dá)到理論上最優(yōu)情形下產(chǎn)業(yè)所能包含的企業(yè)數(shù)量。即便可以短期內(nèi)緩解產(chǎn)能過剩,但并不能從根本上解決產(chǎn)能過剩問題。在本來就以生產(chǎn)規(guī)模為王的中國市場,這種以行政手段為主要方式、帶有社會責(zé)任偏好性的產(chǎn)業(yè)政策可能會加劇企業(yè)對生產(chǎn)規(guī)模的追求和對大企業(yè)的崇拜,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)政策失效。根據(jù)以上分析,筆者提出如下假設(shè):

假設(shè)3:當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)政策對民營企業(yè)增加固定資產(chǎn)投資具有較大激勵,由于固定資產(chǎn)投資具有一定的時滯性,當(dāng)期固定資產(chǎn)投資對企業(yè)績效的影響不明顯,上期固定資產(chǎn)投資不利于企業(yè)績效提升。

三、模型構(gòu)建、變量界定與數(shù)據(jù)描述

(一)樣本選擇

本文數(shù)據(jù)來源于國泰安CSMAR數(shù)據(jù)庫中民營企業(yè)上市公司數(shù)據(jù),采用2005—2015年的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行研究。本文對數(shù)據(jù)進(jìn)行如下處理:(1)選取滬深A(yù)股上市公司,剔除非制造業(yè)行業(yè)的民營企業(yè)。(2)剔除ST上市公司、*ST上市公司以及財務(wù)和公司治理變量缺失的公司。(3)為了保證企業(yè)狀態(tài)的連續(xù)性和平穩(wěn)性,本文僅選用從2005—2015年連續(xù)上市的公司,并剔除發(fā)生國有產(chǎn)權(quán)和私有產(chǎn)權(quán)交替的公司。本文的數(shù)據(jù)整理和統(tǒng)計分析均通過Excel2013和Stata14.0完成,經(jīng)過處理后得到161家民營企業(yè)上市公司的相關(guān)數(shù)據(jù),涵蓋了27個制造業(yè)行業(yè),遍及29個省、直轄市、自治區(qū),具有較好的代表性。

(二)模型構(gòu)建與變量界定

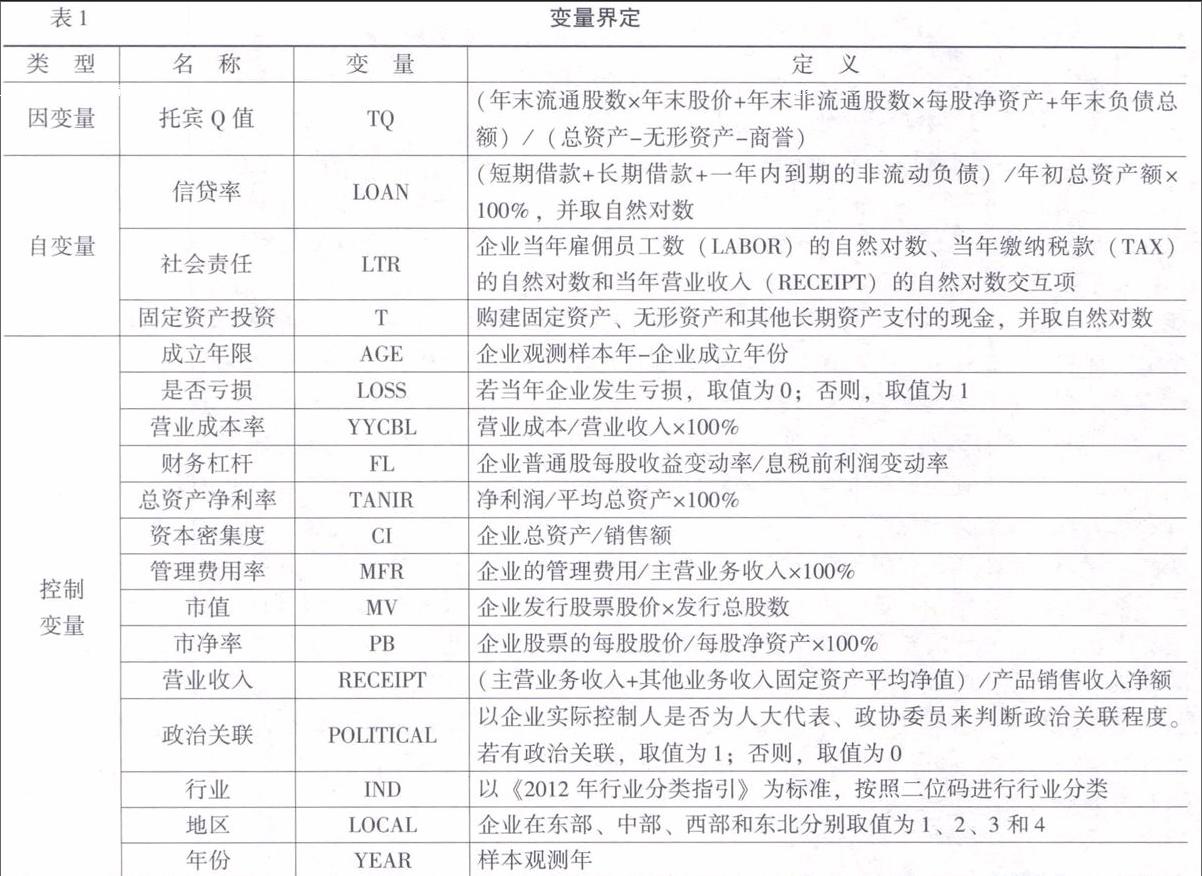

為了分析產(chǎn)業(yè)政策偏好對民營企業(yè)行為和績效的影響,本文構(gòu)建以下模型:

TQ=β0+β1LOAN+β2LOAN2+β3LTR+β4T+β5L.T+β6X+ε

其中,TQ表示企業(yè)績效,LOAN表示企業(yè)信貸率,LTR表示企業(yè)社會責(zé)任,T表示企業(yè)固定資產(chǎn)投資,L.T表示滯后一期的企業(yè)固定資產(chǎn)投資,X表示控制變量,ε表示隨機誤差項。各變量的具體界定如表1所示。

(三)變量描述性統(tǒng)計

本文對變量進(jìn)行描述性統(tǒng)計分析,結(jié)果如表2所示。

從表2可以看出,民營企業(yè)信貸率平均值為0.388,但標(biāo)準(zhǔn)差達(dá)到1.045,表明不同企業(yè)獲得的信貸水平是不一樣的。吸收的勞動力、繳納的稅款和企業(yè)營業(yè)收入平均值分別為7.802、18.371和21.259,且標(biāo)準(zhǔn)差均超過1,意味著企業(yè)之間有較大的差異。企業(yè)固定資產(chǎn)投資平均值為18.480,標(biāo)準(zhǔn)差為1.589,說明企業(yè)之間的固定資產(chǎn)投資水平差異較大。企業(yè)成立年限平均值為20.380,僅有一家民營企業(yè)九芝堂成立時間超過百年達(dá)到365。企業(yè)是否虧損的平均值為0.937,標(biāo)準(zhǔn)差為0.243,表明所選民營企業(yè)大多數(shù)有盈利。企業(yè)營業(yè)成本率平均值為0.740,表明企業(yè)營業(yè)成本占營業(yè)收入比重平均為74.0%。企業(yè)財務(wù)杠桿平均值為0.836,意味著企業(yè)杠桿率偏高。企業(yè)總資產(chǎn)凈利潤率平均值為0.053,表明企業(yè)盈利狀況一般。企業(yè)資本密集度平均值為3.960,表明企業(yè)資本密集程度不高,更多從事勞動密集型產(chǎn)業(yè)。企業(yè)管理費用率平均值為0.081,表明企業(yè)管理水平良好。企業(yè)市值平均值為22.105,表明企業(yè)經(jīng)營狀況較好。企業(yè)市凈率平均值為1.474,表明企業(yè)的發(fā)展較穩(wěn)定,面臨的風(fēng)險相對較小。企業(yè)政治關(guān)聯(lián)平均值達(dá)到0.836,表明大多數(shù)制造業(yè)民營上市公司與地方政府有密切關(guān)聯(lián)。企業(yè)行業(yè)分布平均值為17.289,表明企業(yè)涵蓋了全部制造業(yè)行業(yè)。企業(yè)地區(qū)分布平均值為1.603,表明民營企業(yè)主要聚集于經(jīng)濟發(fā)展水平較高的東部地區(qū)。

四、實證分析

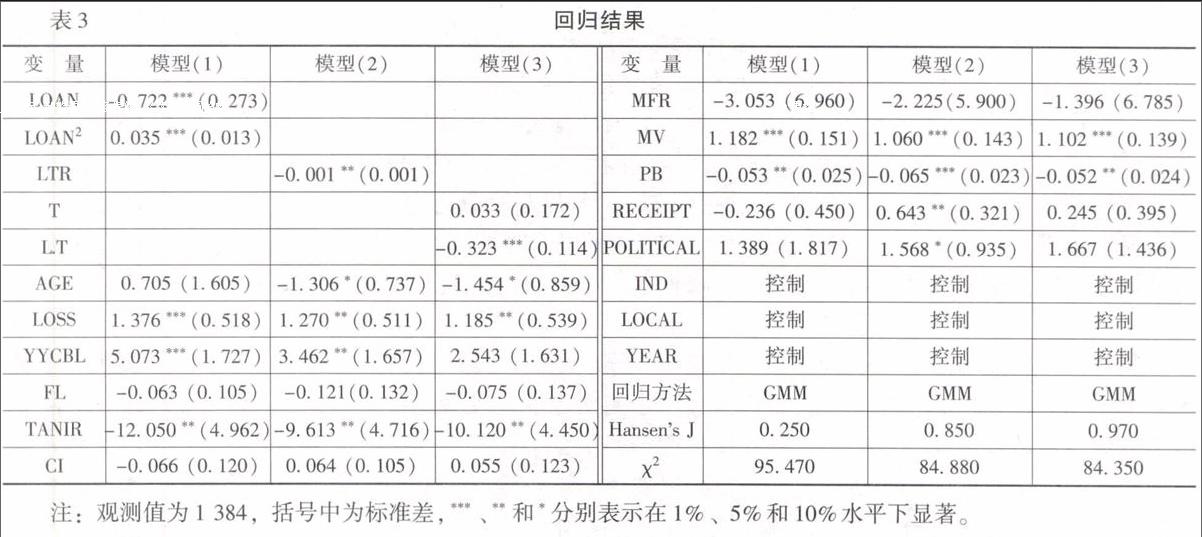

考慮到三個解釋變量與產(chǎn)能過剩之間可能存在雙向因果關(guān)系,本文采用Arellano-Bond GMM動態(tài)面板方法消除被解釋變量與殘差的相關(guān)性和固定效應(yīng)以及可能忽略的變量偏誤,分別對企業(yè)獲得信貸額及其二次項、企業(yè)社會責(zé)任、企業(yè)固定資產(chǎn)投資及上期固定資產(chǎn)投資與企業(yè)績效之間的關(guān)系進(jìn)行檢驗。在GMM檢驗中,Xtabond2可以同時匯報Hansens J統(tǒng)計量和AR(2)統(tǒng)計量,具有較高的靈活性和較強的可操作性,因而本文采用該方法進(jìn)行檢驗。AR(2)統(tǒng)計量分別為0.195、0.121和0.146,表明擾動項二階不相關(guān)。在穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤下,Hansens J更具有有效性,并過度識別檢驗,工具變量均為外生。具體回歸結(jié)果如表3所示。

(一)民營企業(yè)獲得銀行信貸的結(jié)果分析

民營企業(yè)信貸率的系數(shù)為-0.722,并在1%的水平上顯著,而民營企業(yè)信貸率的二次項的系數(shù)為0.035,并在1%的水平上顯著,因而假設(shè)1得以驗證。這表明企業(yè)信貸率與企業(yè)績效之間呈現(xiàn)出先減后增的“U型”關(guān)系,這種“U型”關(guān)系意味著在選擇性產(chǎn)業(yè)政策的激勵下,銀行放松了對鼓勵產(chǎn)業(yè)的信貸門檻,民營企業(yè)更容易獲得大量的信貸資源,但這并未提高企業(yè)績效,反而激勵了企業(yè)進(jìn)行同質(zhì)化投資,在較短時期內(nèi)形成了同質(zhì)化的產(chǎn)能,并導(dǎo)致產(chǎn)能過剩風(fēng)險增加,妨礙了市場的正常經(jīng)濟秩序。此時由于產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭加劇和產(chǎn)能過剩風(fēng)險較高,銀行將提高信貸門檻,對企業(yè)收緊信貸,并經(jīng)過市場競爭的優(yōu)勝劣汰,將素質(zhì)較低的企業(yè)淘汰出局,素質(zhì)較高的企業(yè)留在產(chǎn)業(yè)中并合理利用銀行信貸,從而提高企業(yè)績效。

(二)民營企業(yè)承擔(dān)社會責(zé)任的結(jié)果分析

民營企業(yè)提供就業(yè)機會、繳納稅款和企業(yè)營業(yè)收入交互項的系數(shù)為-0.001,并在5%的水平上顯著,因而假設(shè)2得以驗證。這表明民營企業(yè)承擔(dān)了與其自身經(jīng)營狀況并不匹配的社會責(zé)任,表現(xiàn)為在本應(yīng)縮小生產(chǎn)規(guī)模或退出市場的情況下,民營企業(yè)違背市場規(guī)律堅持生產(chǎn),并由此導(dǎo)致吸納了超出其承受能力的員工就業(yè)數(shù)量以及維持生產(chǎn)繳納的稅費,均不利于企業(yè)績效的提升。

(三)民營企業(yè)固定資產(chǎn)投資的結(jié)果分析

民營企業(yè)當(dāng)期固定資產(chǎn)投資的系數(shù)為0.033,上期固定資產(chǎn)投資的系數(shù)為-0.323,且僅上期固定資產(chǎn)投資的系數(shù)較為顯著,因而假設(shè)3得以驗證。由于固定資產(chǎn)投資從開始投資到建成投入使用需要一定的時間,因而民營企業(yè)當(dāng)期固定資產(chǎn)投資并不必然提升或降低企業(yè)績效,而上期固定資產(chǎn)投資在當(dāng)期投入使用將在一定程度上降低企業(yè)績效。但在市場競爭愈發(fā)激烈的情況下,企業(yè)盲目進(jìn)行固定資產(chǎn)投資不能提升企業(yè)績效,只會加劇本已產(chǎn)能過剩的局面,使得市場秩序愈發(fā)惡化。

(四)穩(wěn)健性檢驗

本文采用(年末流通股數(shù)×年末股價+年末非流通股數(shù)×每股凈資產(chǎn)+年末負(fù)債總額)/年末總資產(chǎn)來計算托賓Q值,增加固定資產(chǎn)與收入比(FCP)、企業(yè)價值倍數(shù)(EVEBITDA)等控制變量,并剔除營業(yè)收入(RECEIPT)和營業(yè)成本率(YYCBL)。調(diào)整之后的回歸結(jié)果顯示,核心解釋變量的符號和數(shù)值并未發(fā)生變化,顯著性也未發(fā)生變化,因而本文的結(jié)果是穩(wěn)健的。限于篇幅,穩(wěn)健性檢驗結(jié)果未在正文列出,留存?zhèn)渌鳌?/p>

五、研究結(jié)論與政策建議

產(chǎn)業(yè)政策具有一定的時效性,只有與時代背景相結(jié)合以及與經(jīng)濟發(fā)展階段相適應(yīng)才能獲得預(yù)期的效果。本文通過對中國現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行梳理,發(fā)現(xiàn)政府設(shè)計產(chǎn)業(yè)政策的思路長期以來并未改變,存在過于強調(diào)政府作為的傾向,既顧及政策的經(jīng)濟效益,又格外重視社會責(zé)任。總體而言,中國產(chǎn)業(yè)政策具有十分濃厚的社會責(zé)任屬性,并通過政策實施向企業(yè)轉(zhuǎn)移本應(yīng)由政府承擔(dān)的社會責(zé)任。本文以2005—2015年中國制造業(yè)民營上市公司數(shù)據(jù)為研究樣本,研究了承擔(dān)了過多社會責(zé)任屬性的產(chǎn)業(yè)政策對市場中占據(jù)主導(dǎo)地位的民營企業(yè)行為和績效的影響。研究結(jié)果表明:(1)民營企業(yè)信貸率與企業(yè)績效之間呈現(xiàn)“U型”關(guān)系。在選擇性產(chǎn)業(yè)政策下,銀行將放松對鼓勵產(chǎn)業(yè)的信貸門檻,使民營企業(yè)較易獲得大額信貸。但由于民營企業(yè)總體實力較弱且企業(yè)素質(zhì)良莠不齊,民營企業(yè)獲得大量銀行信貸后進(jìn)行了大量同質(zhì)化投資,不利于產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,且投資同質(zhì)化極易導(dǎo)致產(chǎn)能的低端化和同質(zhì)化,造成產(chǎn)業(yè)競爭加劇的同時也提高了產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的風(fēng)險,不利于提升企業(yè)績效。(2)由于民營企業(yè)與地方政府之間存在雙向訴求,使民營企業(yè)承擔(dān)了大量由產(chǎn)業(yè)政策傳導(dǎo)的社會責(zé)任,主要表現(xiàn)為增加地方就業(yè)機會、擴大產(chǎn)出規(guī)模和繳納更多稅款。在制造業(yè)產(chǎn)能整體過剩的情況下,民營企業(yè)退出機制不完善,若民營企業(yè)退出市場將會造成失業(yè),對地方經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定造成極為不利的影響。因此,民營企業(yè)和地方政府均有較大的激勵維持生產(chǎn),盡管這對整個行業(yè)來說將會加劇產(chǎn)能過剩,但可以實現(xiàn)局部地區(qū)企業(yè)經(jīng)濟效益和政府社會責(zé)任的均衡。(3)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策過于強調(diào)的社會責(zé)任與企業(yè)追求利潤最大化的目標(biāo)存在一定程度的矛盾,同時產(chǎn)業(yè)政策過于重視政府的行政性調(diào)控而忽視了市場競爭機制。政府選擇“優(yōu)勝者”企業(yè)主導(dǎo)市場發(fā)展,削弱了市場中有效競爭機制的作用。政府對“優(yōu)勝者”企業(yè)的判斷標(biāo)準(zhǔn)有失合理性,激發(fā)了市場中的企業(yè)進(jìn)行大量的固定資產(chǎn)投資,加劇了企業(yè)對生產(chǎn)規(guī)模的盲目追求,降低了企業(yè)績效,不利于整個產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。根據(jù)本文研究結(jié)論,筆者針對產(chǎn)業(yè)政策的制定和實施提出以下政策建議:

第一,產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)在社會責(zé)任導(dǎo)向與功能性導(dǎo)向之間取得均衡。成功的產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的同時,承擔(dān)起相應(yīng)的社會責(zé)任,過于強調(diào)功能性或社會責(zé)任屬性都會扭曲產(chǎn)業(yè)政策的作用。過于強調(diào)產(chǎn)業(yè)政策的功能性,雖然可以提高市場公平競爭程度,使市場功能得以發(fā)揮,但在某些情況下可能不利于提高人民的生活質(zhì)量并降低人民的生活滿意程度,以及對中國未來發(fā)展產(chǎn)生重要影響的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)可能會出現(xiàn)投資不足的情況。過于強調(diào)產(chǎn)業(yè)政策的社會責(zé)任,無異于給產(chǎn)業(yè)的發(fā)展增添了過多壓力,嚴(yán)重影響了產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)生動力的培養(yǎng)。因此,將二者有機結(jié)合起來,才能使產(chǎn)業(yè)獲得真正的發(fā)展,激勵企業(yè)創(chuàng)新,有效加速制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程。

第二,政府和銀行應(yīng)肩負(fù)起一定的監(jiān)督責(zé)任,鼓勵民營企業(yè)提升績效。總體而言,中國的民營企業(yè)雖然已經(jīng)是市場的主體,但民營經(jīng)濟總體實力依然較為弱小。選擇性產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動下,素質(zhì)良莠不齊的民營企業(yè)涌入相關(guān)產(chǎn)業(yè),政府和銀行應(yīng)對企業(yè)進(jìn)行素質(zhì)評估,并對企業(yè)如何運用信貸資源進(jìn)行定期跟蹤調(diào)查,以促進(jìn)民營企業(yè)合理利用信貸發(fā)展自身實力,提升企業(yè)績效,同時還可以降低銀行形成壞賬的風(fēng)險。通過加強對民營企業(yè)的監(jiān)督,倒逼民營企業(yè)進(jìn)行自我改革,更為理性地利用信貸資源,實現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

第三,發(fā)揮市場優(yōu)勝劣汰功能,完善民營企業(yè)退出機制。經(jīng)過近四十年的不懈努力,中國已基本建立起社會主義市場經(jīng)濟體制。在市場體系基本完善的情況下,應(yīng)充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用,應(yīng)用市場競爭機制實現(xiàn)企業(yè)優(yōu)勝劣汰。當(dāng)前在經(jīng)濟下行壓力較大和制造業(yè)整體產(chǎn)能過剩的情況下,應(yīng)由民營企業(yè)家根據(jù)經(jīng)濟形勢制定靈活的經(jīng)營策略,縮小生產(chǎn)規(guī)模或暫時退出市場。盡管這會對地方就業(yè)和經(jīng)濟增長帶來一些不利影響,但對于整個行業(yè)來說是有利的。

第四,發(fā)揮企業(yè)主導(dǎo)作用,減少政府對企業(yè)經(jīng)營行為的直接干預(yù)。改變企業(yè)對競爭力的認(rèn)知,由現(xiàn)在的生產(chǎn)規(guī)模越大則自身競爭優(yōu)勢越大,向創(chuàng)新能力越強則競爭優(yōu)勢越大轉(zhuǎn)變。政府不再自主選擇市場競爭的“優(yōu)勝者”,避免民營企業(yè)在投資同質(zhì)化、產(chǎn)能同質(zhì)化和生產(chǎn)規(guī)模競賽的泥潭中越陷越深。民營經(jīng)濟是中國未來的希望,是中國經(jīng)濟未來發(fā)展的動力源泉,政府應(yīng)盡快樹立為民營企業(yè)服務(wù)的意識,減少對企業(yè)經(jīng)營行為的直接干預(yù)。

參考文獻(xiàn):

[1] Young, A. The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Realities of the East Asian Growth Experience [J]. The Quarterly Journal of Economics, 1995, 110(3): 641-680.

[2] Greenwald, B., Stiglitz, J.E. Helping Infant Economics Grow: Foundations of Trade Policies for Developing Countries [J]. The American Economic Review, 2006, 96(2):141-146.

[3] 王文,孫早,牛澤東. 產(chǎn)業(yè)政策、市場競爭與資源錯配[J]. 經(jīng)濟學(xué)家,2014,(9):22-32.

[4] 黎文靖,李耀淘. 產(chǎn)業(yè)政策激勵了公司投資嗎[J]. 中國工業(yè)經(jīng)濟,2014,(5):122-134.

[5] 孫早,席建成. 中國式產(chǎn)業(yè)政策的實施效果:產(chǎn)業(yè)升級還是短期經(jīng)濟增長[J]. 中國工業(yè)經(jīng)濟,2015,(7):52-67.

[6] Aghion, P.,Dewatripont, M., Du, L.,et al. Industrial Polisy and Competition [R]. NBER Working Paper No. 18048, 2012.

[7] 李偉陽,肖紅軍.企業(yè)社會責(zé)任的邏輯[J]. 中國工業(yè)經(jīng)濟,2011,(10):87-97.

[8] 權(quán)小鋒,吳世農(nóng),尹洪英.企業(yè)社會責(zé)任與股價崩盤風(fēng)險:“價值利器”或“自利工具”?[J]. 經(jīng)濟研究,2015,(11):49-64.

[9] Wagner, T., Lutz, R. J., Weitz, B. A. Corporate Hypocrisy: Overcoming the Threat of Inconsistent Corporate Social Responsibility Perceptions [J]. Journal of Marketing, 2009, 73(6):77-91.

[10] Fassin, Y., Buelens, M. The Hypocrisy-Sincerity Continuum in Corporate Communication and Decision Making: A Model of Corporate Social Responsibility and Business Ethics Practices [J].Management Decision, 2011, 49(4):586-600.

[11] 肖紅軍,張俊生,李偉陽. 企業(yè)偽社會責(zé)任行為研究[J]. 中國工業(yè)經(jīng)濟,2013,(6):109-121.

[12] 趙紅丹. 企業(yè)偽社會責(zé)任行為的動因研究[J]. 當(dāng)代財經(jīng),2014,(12):77-86.

[13] 江飛濤,李曉萍. 直接干預(yù)市場與限制競爭:中國產(chǎn)業(yè)政策的取向與根本缺陷[J]. 中國工業(yè)經(jīng)濟,2010,(9):26-36.

[14] 顧昕,張建君. 挑選贏家還是提供服務(wù)?——產(chǎn)業(yè)政策的制度基礎(chǔ)與施政選擇[J]. 經(jīng)濟社會體制比較,2014,(1):231-241.

[15] 余東華,邱璞. 產(chǎn)能過剩、進(jìn)入壁壘與民營企業(yè)行為波及[J]. 改革,2016,(10):54-64.

[16] 賀小剛,張遠(yuǎn)飛,連燕玲,等. 政治關(guān)聯(lián)與企業(yè)價值——民營企業(yè)與國有企業(yè)的比較分析[J]. 中國工業(yè)經(jīng)濟,2013,(1):103-115.

[17] 祝繼高,韓非池,陸正飛. 產(chǎn)業(yè)政策、銀行關(guān)聯(lián)與企業(yè)債務(wù)融資——基于A股上市公司的實證研究[J]. 金融研究,2015,(3):176-191.

[18] 張純,潘亮. 轉(zhuǎn)型經(jīng)濟中產(chǎn)業(yè)政策的有效性研究——基于我國各級政府利益博弈視角[J]. 財經(jīng)研究,2012,(12):85-94.

[19] 徐業(yè)坤,錢先航,李維安. 政治不確定性、政治關(guān)聯(lián)與民營企業(yè)投資——來自市委書記更替的證據(jù)[J]. 管理世界,2013,(5):116-130.