杏鮑菇菌渣復合基質對青椒生長的影響

謝正林+樊金山+謝春芹

摘 要: 為了充分利用杏鮑菇菌渣,降低有機質栽培青椒成本,研究了杏鮑菇菌渣復合基質對青椒生長的影響。結果表明:Ⅰ組(土壤∶草炭∶杏鮑菇菌渣∶蛭石的體積比為5∶3∶1∶1)基質的理化性質均在適合青椒生長的范圍內,且青椒植株生長指標、青椒果實產量和維生素C含量均與CK組(土壤∶草炭∶蛭石的體積比為5∶4∶1)無顯著差異,且顯著性高于其他3組。所以,杏鮑菇菌渣可以替代部分草炭,節約栽培成本。

關鍵詞:杏鮑菇;菌渣;基質;青椒

中圖分類號:S565.4 文獻標識碼:A DOI 編碼:10.3969/j.issn.1006-6500.2017.07.020

Effect of Pleurotus eryngii Residue Compound Substrates on the Growth of Green Pepper

XIE Zhenglin, FAN Jinshan, XIE Chunqin

(Jiangsu Polytechnic College of Agriculture and Forestry, Jurong, Jiangsu 212400,China)

Abstract: In order to make full use of Pleurotus eryngii residue, reduce the cost of organic substrate cultivation of greenpepper, the effect of Pleurotus eryngii residue compound substrates on the growth of greenpepper were carried out. The results showed that the physical and chemical properties of Ⅰ group(volume ratio of soil, peat, Pleurotus eryngii residue, vermiculite was 5∶3∶1∶1)were suitable for growth within the scope of bletilla, and the growth index, yield and vitamin C content of greenpepper had no significant difference with CK group(soil, peat, Pleurotus eryngii residue,vermiculite was 5∶4∶1),and was significantly higher than the other three groups. Therefore, Pleurotus eryngii residue could replace partly of peat to save the cost of cultivation.

Key words: Pleurotus eryngii; residue; substrates; capsicum

草炭,也叫泥炭,是一種優良的基質改良劑。但是,草炭是不可再生資源,儲量是有限的,大量的開采會對生態環境造成毀滅性破壞[1-2]。伴隨著食用菌產業化、工廠化的蓬勃發展,杏鮑菇生產后的廢料——菌糠的處理已成為一個突出問題。隨地拋棄,會對生態環境造成嚴重污染,也會使食用菌的病蟲害發生猖獗,從而對食用菌的生產和發展造成影響。杏鮑菇菌糠富含豐富的生物活性物質,可以作為農業生產優良的有機肥料,也可以作為食用菌栽培的部分替代品及生產燃料等。有益微生物可以增強植物的根系活力,改善植物的營養成分,同時能刺激植物的生長,提高植物葉綠素含量和葉面積,增強植物光合作用,有利于果實干物質的積累,最終提高作物產量。在植物生產過程中,使用杏鮑菇菌糠加有益微生物組合作為草炭的替代料,對食用菌產業的持續化發展和解決食用菌與林業、食用菌與畜牧業之間的矛盾,具有重要的實踐意義[3-5]。

1 材料和方法

1.1 材 料

供試的菌渣:杏鮑菇菌渣,由江蘇農林職業技術學院的食用菌教學工場提供。

供試的青椒品種:蘇椒5號, 由江蘇農林職業技術學院農學園藝系實訓基地提供。

粗纖維降解菌種:粗纖維降解專用菌,由中國有機產業聯盟生防研究所監制。

1.2 試驗方法

1.2.1 杏鮑菇菌渣處理 本試驗菌渣處理于玻璃溫室中進行,采摘一茬后的廢棄杏鮑菇菌棒充分粉碎(直徑約0.80 mm),在每100 kg菇渣中加入3 L粗纖維降解菌種(已提前培養好),澆灑均勻,最終使菇渣含水量達到60%,錐形建堆,蓋上塑料膜和黑色遮陽布。當料堆中心溫度達到(56±3) ℃時,進行翻料1次,補清水1次。按此方法連續發酵,溫度維持(56±3) ℃發酵1周后,停止發酵,冷卻后備用。

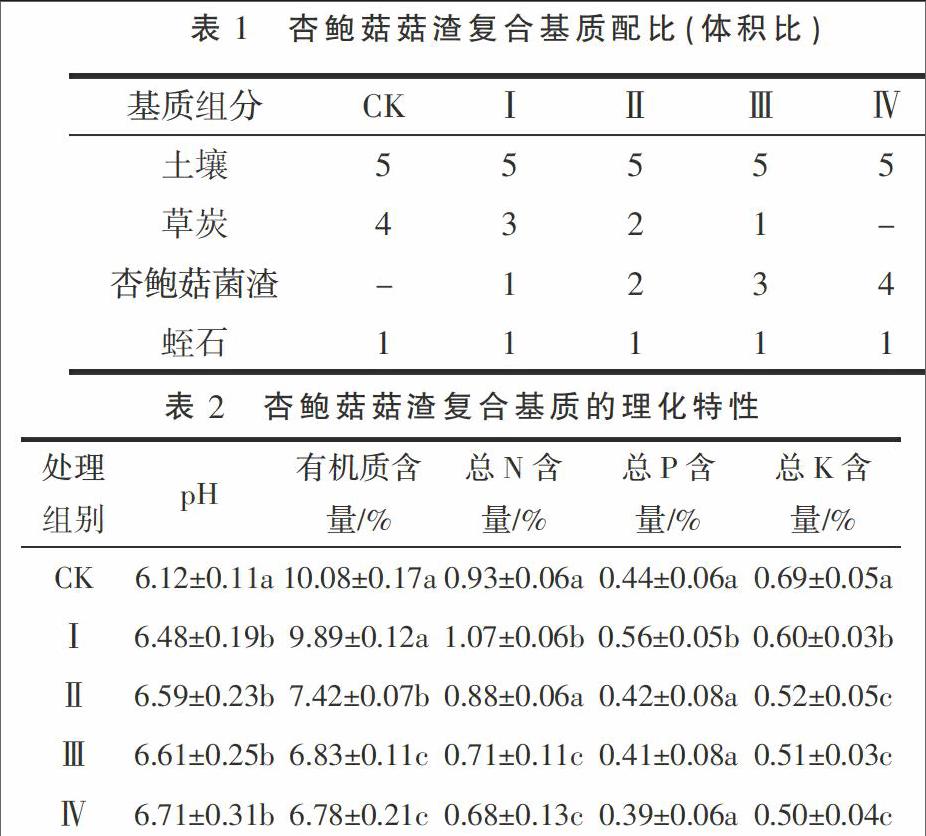

1.2.2 試驗設計 本試驗于2015年3月26日—2015年7月1日在江蘇農林職業技術學院生物工程系實驗樓頂進行,采用盆栽方式,盆直徑30 cm,高29cm,試驗設5個處理,每個處理5盆。每盆栽種青椒3株,用清水澆灌,重復5次 。杏鮑菇菇渣復合基質配比如表1所示。

1.3 指標測定

1.3.1 理化性質含量測定 pH值采用PHS-3C型 pH計測定[6];重鉻酸鉀外加熱法測定有機質含量;凱氏消煮法測定全氮含量;濕灰化法測定全磷含量;火焰光度法測定全鉀含量。

1.3.2 青椒生長參數測定 包括成活植株數(株)、株高(cm)、莖粗(cm)、單株葉片數、總葉面積(cm2),其中參照陳秀娟等的方法[7]計算總葉面積。

1.3.3 青椒產量及維生素C含量測定 測量記錄單株平均產量(g)、單株最大產量(g)及總產量(g)、采用紫外比色法測定維生素C含量。

2 結果與分析

2.1 杏鮑菇菇渣復合基質的理化特性

由表2數據可見,CK組的pH值顯著性低于其他4組(P<0.05),其他4組組間無顯著性差異(P>0.05),CK組偏酸性,pH值為6.12,其他組多為接近中性,都在適合青椒生長的pH值范圍內。CK組、Ⅰ組的有機質含量組間無顯著性差異(P>0.05),但兩組均與其他3組都存在顯著性差異(P<0.05),Ⅱ組與其他4組組間均存在顯著性差異(P<0.05),其中CK組的有機質含量為最高,為10.08%,Ⅰ組為9.89%。在總N含量上,Ⅰ組與其他4組組間存在顯著性差異(P<0.05),CK組、Ⅱ組組間和Ⅲ組、Ⅳ組組間均無顯著性差異(P>0.05),但CK組、Ⅱ組和Ⅲ組、Ⅳ組組間存在顯著性差異(P<0.05),且Ⅰ組最高,為1.07%。在總P含量上,Ⅰ組與其他4組存在顯著性差異(P<0.05),其他4組組間無顯著性差異(P>0.05),且Ⅰ組最高,為0.56%。CK組、Ⅰ組的總K含量組間存在顯著性差異(P<0.05),其中CK組最高,為0.69%,且均與其他3組存在顯著性差異(P<0.05),但Ⅱ組、Ⅲ組、Ⅳ組組間無顯著性差異(P>0.05)。

2.2 杏鮑菇菇渣復合基質對青椒植株生長影響

由表3數據可得出,在開花植株數、莖粗、單株葉片數、葉面積指標上,CK組、Ⅰ組均顯著性高于其他3組(P<0.05),Ⅱ組、Ⅲ組、Ⅳ組組間無顯著性差異(P>0.05),而CK組、Ⅰ組組間無顯著性差異(P>0.05)。CK組、Ⅰ組在株高上均顯著性高于其他3組(P<0.05),Ⅱ組與Ⅲ組、Ⅳ組組間存在顯著性差異(P<0.05),而Ⅲ組、Ⅳ組無顯著性差異(P>0.05),其中Ⅰ組總葉面積和株高最高,分別為35.12 cm2。

2.3 杏鮑菇菇渣復合基質對青椒果實產量和維生素C含量的影響

由表4數據可得出,CK組、Ⅰ組在單株平均產量和總產量上均顯著性高于其他3組(P<0.05),Ⅱ組、Ⅲ組、Ⅳ組組間存在顯著性差異(P<0.05),而CK組、Ⅰ組無顯著性差異(P>0.05)。而在維生素C含量上,CK組、Ⅰ組顯著性高于其他3組(P<0.05),而Ⅱ組、Ⅲ組、Ⅳ組組間存在顯著性差異(P<0.05)。另外,Ⅰ組的單株最大果重最高,為53.41 g。3 結論與討論

隨著江蘇經濟的日益發展,人們的生活水平在不斷提高,對杏鮑菇的需求量也越來越大,促進了食用菌行業的發展,但是在每年杏鮑菇生產量提高的同時,也造成大量廢棄生杏鮑菇菇渣的堆放,對環境造成了嚴重的污染,還會導致病蟲害。而把廢棄生杏鮑菇菇渣與有益微生物進行發酵合成有機基質,就能變廢為寶,不僅能減少廢棄菇渣對環境的污染,而且也可以進行育苗和促進蔬菜的生長[8-10]。

目前對有機基質栽培蔬菜已有一些研究,曹婧等[11]研究發現,珍珠巖∶營養土的體積比為1∶1及去頂處理的組培苗移栽成活率、生長情況都較好。而關于食用菌菌渣作為基質種植方面的相關研究也很少,李曉強等[12]進行了番茄、甜椒和黃瓜營養缽育苗的相關試驗,通過研究發現菇渣中全N、P、K含量顯著高于草炭,且菇渣∶珍珠巖的體積比為3∶1、菇渣∶珍珠巖的體積比為2∶1,混合基質種植幼苗的株高、莖粗、葉面積、壯苗指數都顯著高于CK組(草炭∶珍珠巖的體積比為1∶1)。

在試驗可以看出,Ⅰ組(土壤∶草炭∶杏鮑菇菌渣∶蛭石的體積比為5∶3∶1∶1)的基質理化性質均在適合青椒生長的范圍內,且青椒植株生長指標、青椒果實產量和維生素C含量均與CK組(土壤∶草炭∶蛭石的體積比為5∶4∶1)均無顯著差異,且顯著性高于其他3組。由此可見,使用杏鮑菇菌渣作為基質配方既可解決大量杏鮑菇菌渣廢物再利用的問題,又可因地制宜在大規模有機質栽培青椒中替代草炭,節約種植成本。因此,杏鮑菇菌渣可在有機質青椒栽培上推廣應用。

參考文獻:

[1]郭世榮.無土栽培學[M].北京:中國農業出版社,2003:202-215,423-426.

[2]劉土哲.現代實用無土栽培技術[M].北京:中國農業出版社,2001:1-26,169-172,530-557.

[3]陳君琛,沈恒勝,湯葆莎,等.珍稀食用菌金福菇環保節能型反季節栽培技術[J].江西農業大學學報,2003,25(5):772-777.

[4]沈恒勝,陳君琛,湯葆莎,等.稻草品質促變因素的系統評價與秸稈種類品質比較[J].福建農業學報,2003,18(4):222-228.

[5]陳君琛,沈恒勝,涂杰峰,等.農業廢棄資源栽培食用菌研究[J].福建農業學報,2004(S1):122-129.

[6]鮑士旦.土壤農化分析[M].北京:中國農業出版社,1999.

[7]陳秀娟,陳衛平,糜林,等.南方草莓葉面積計算方法的研究[J].中國農學通報,2009,25(14): 190-193.

[8]耿小麗, 劉宇, 趙爽,等. 食用菌菌糠再利用研究[J]. 中國食用菌, 2012, 31(1):24-25.

[9]張變英,王芳,張紅崗,等.菌糠的營養價值與開發利用[J].山西農業科學,2016, 44(8):1197-1199.

[10]王小瓊.白色金針菇工廠化生產中廢棄菌棒的再利用[J].山西農業科學,2012(6):640-641,660.

[11]曹婧,李婷,包彩云,等.白芨組培苗移栽馴化技術研究[J].內江師范學院學報,2015,30(4):39-41.

[12]李曉強,郭世榮,卜崇興,等.菇渣復合基質在甜椒育苗上的使用效果研究[J].上海農業學報,2007,23(1): 48-51.