金庸、狄更斯、《圣誕頌歌》與俠之大者

魯伊

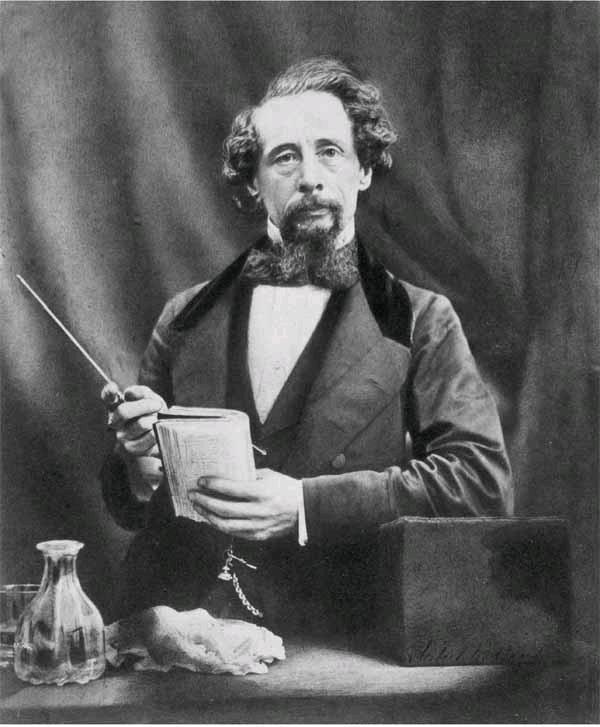

英國作家查爾斯·狄更斯

時間,是1956年的圣誕夜。搖曳的燭光下,聽著從政府山方向遠遠傳來的教堂鐘聲和風琴聲,32歲的《新晚報》文藝副刊編輯查良鏞,正在趕寫第二天要以“金庸”的筆名發表在《大公報》上的專欄文章。

一反素來以聊圍棋、電影、音樂和歷史掌故為主的常態,在這篇《圣誕節雜感》里,他絮絮而又溫情地提起了家人,提起了一本小書。

“我不是基督徒,但對這個節日從小就有好感,有糖果蛋糕吃,又能得到禮物,那總是一件美事。在中學讀書時,爸爸曾在圣誕節給了一本狄更斯的《圣誕述異》(A Christmas Carol)(注:大陸譯名為《圣誕頌歌》)給我。這是一本極平常的小書,在任何書店中都能買到,但一直到現在,每當圣誕節到來的時候,我總去翻來讀幾段。我一年比一年更能了解,這是一個偉大溫厚的心靈所寫的一本偉大的書。”

上世紀70年代,王司馬繪制的《書劍恩仇錄》插圖

但其實,或有意或無意的,金庸在這里說了個小謊:

無論是對于1956年生活在香港的他自己,還是對于1843年生活在倫敦的狄更斯,以及對于這期間和以后的文學史,“這本薄薄的小說”,都是一本極不平常的小書。

1956·香港·金庸

這時候,距離金庸從上海《大公報》總部南下香港分社,已經是8年多的時光過去了。開始時待半年就回的計劃,卻被一個又一個的變化打亂。

赴港初期對他有提攜教導之恩、被他視作榜樣的老報人胡霖(字政之),沒過多久就因病辭世。作為中國第一個采訪巴黎和會的記者,先后主持《大公報》27年,最終的結果卻是纏綿病榻,身后蕭瑟。

關心外交時勢的他一度辭職北上,希望進入新中國的外交部,但卻因為出身地主家庭和在國民黨中央政治學校讀過書的“歷史污點”而被婉轉謝絕。接著,1951年4月,父親查樞卿在海寧老家被以“不法地主罪”判處槍決。聽到消息,他哭了三天,傷心了半年,除了失怙之痛,會不會也因為父親的死由,幾乎從根本上斷絕了他或許曾經有過的游子回鄉、報效桑梓的可能?

幾乎與此同時,與眾多民營新聞機構一樣,《大公報》開始進行結構和內容調整。內地版按照中央政策,改為財經類報紙,不再發表國際新聞和評論,信息源只能采用新華社通稿。香港版雖然情況特殊,但也上行下效。當初作為國際電訊翻譯和編輯被派駐香港的查良鏞,自然面臨去留問題。幸好來自上面的指示足夠寬厚,上司和同事也善加回護,于是,作為折中的解決方案,他在1952年被轉入《大公報》的子報《新晚報》,每日關心的話題從國際風云、天下大事,變成琴棋書畫、音樂電影。

在《新晚報》,為了報社吸引讀者擴大發行量的任務,為了創收,或許也是真的閑不住,他在本職工作之余,和境遇相仿的同事陳文統(梁羽生)和陳凡(百劍堂主)一起,連載起了武俠小說。新辟的這條蹊徑看起來頗有前景,老東家《大公報》遂轉過頭,向三人約稿,于是就有了《大公園》副刊上始于1956年10月的《三劍樓隨筆》。但這個專欄,似乎并沒有預料中的那么火爆,在這個圣誕夜過后不過一個月,就無疾而終。看幾個當事人事后欲說還休語焉不詳的回憶,陳凡在《書劍恩仇錄》收書后連載的《風虎云龍傳》未能獲得預期反響,而金庸的第二部小說《碧血劍》情節越寫越崩潰,被評論者視為江郎才盡、乏善可陳的劣品,最后于1956年底草草收尾,應該都是關鍵因素。

在這8年間,他還經歷了第一次婚姻的破裂。和他兩情相悅的杭州小姐杜冶芬,追隨他到了香港,但終于經不起人在異鄉為異客的寂寞和貧賤夫妻百事哀的消磨,離婚回了大陸。說是失之東隅、收之桑榆,這一年5月,他和美麗能干、比自己年輕11歲的報社同事朱玫在美麗華酒店舉行婚禮。但新的問題隨之而生:在這個圣誕夜,金庸可能已經或即將成為一個父親。

長子查傳俠1976年10月在美國自縊身亡,是金庸心中最傷痛的一道疤。網上資料,均將他的出生時間寫為1959年,《明報》初創之際,可做一下減法,就會發現,這與查傳俠自殺時“年僅19歲”的說法對不上。但最具有說服力的旁證,還是金庸自己接受采訪時透露的信息。1991年,他把《明報》賣給了并非出價最高、年紀輕輕、此前名不見經傳的于品海,坊間流傳,一個原因是于品海長得像查傳俠。被記者追問時,金庸回答說:“他(于品海)跟我大兒子同年,都屬猴,相貌也的確有點像,潛意識上不知不覺有親近的感覺。”

1946年,在南京出席國民大會的新聞界代表《大公報》社長胡霖

一個子女眾多、工作繁忙的父親,或許記不清每個孩子的生日,但頭生子的屬相,應該是很難搞錯的。

1956年2月5日至1957年2月4日,是為農歷丙申猴年。

直到一年后辭職離開《大公報》時,他拿的依然是“四等十三級(或四等十四級)”的薪水,不是什么高級職員。兩部武俠小說雖然讓金庸有了些名氣,但比起當時因《七劍下天山》而名聲大噪、重獲《大公報》重用的梁羽生,氣勢上卻不可同日而語。因為盜版橫行,他也沒拿到多少錢。業余時間給長城電影公司寫劇本看著倒像一條可能名利兼收的路,但也不是穩定的收入來源。要是劇本通不過無法開拍,所有心血都會成為竹籃打水一場空。

而他寄居其中的這個彈丸之地,又是否是一個宜于安家落戶、繁衍生息的安樂鄉?導致約60人喪生、300余人受傷、持續近半個月的九龍及荃灣暴動,就發生在不到2個月前。此前幾年大量涌入的數百萬外來人口,固然為日后香港工業、貿易和金融業的騰飛積累了人力資源,但迅速成為全球人口密度最高的城市,也伴隨著火災頻發、治安混亂、資源匱乏、環境惡化。英國議會甚至開始嚴肅地討論,要不要就此放棄這個自維多利亞時代就引發眾多爭議的爛蘋果。

雖然亞熱帶的香港冬季仍溫暖如北方的初春,在這個初為人父的年輕人的心中,這時候,是否曾經涌現過出自先祖查慎行之手、后來被他當成《鹿鼎記》第一回回目的那句詩:如此冰霜如此路?

未來的世界有太多的變化,生活的擔子他能不能扛?如何把孩子撫養長大?

而已過而立之年、好像還沒立起來卻已經失去可以依仗之人之物的他自己,又何去何從?

他翻開了一本書。不是別人的書,是狄更斯——“托爾斯泰說,憂來無方,窗外下雨,坐沙發,吃巧克力,讀狄更斯,心情又會好起來,和世界妥協。”這是許多年后木心的形容。而金庸自己的文字,是這樣的:

“狄更斯每一段短短的描寫,都強烈地令人激動,使你不自禁地會眼眶中充滿了眼淚……”

欲把金庸比狄更斯

事實上,我一直納悶的一件事,是從比較文學的角度審視金庸與其他作家,其實已經頗有一段不短的歷史,但把狄更斯和金庸這兩個擁有眾多明里暗里相合之處的通俗文學大家進行比較的文章,除了香港學者黃維梁一篇寥寥幾百字、僅提出假設而未考據說明的網文,以及百度金庸吧里2007年一條陳年舊帖“《神雕俠侶》抄襲了狄更斯的《遠大前程》”,竟然再未見其余——當然,也許只是我搜索功夫做得不到家。

欲把金庸比狄更斯,最直觀的也最常見的比較法,當然是兩人生平經歷中的那些巧合之處:都當過記者,都是會講故事又高產的大師,都靠精明的商業頭腦白手起家,都創辦過自己的報紙雜志,都憑一支筆名利兼收,以及都曾在中年因為愛上比自己小很多的女性而與其生兒育女的糟糠之妻離異。

但是,這種相似并不具有足夠的說服力。在事后諸葛亮的追光照射之下,成功的寫作者都是相似的,某些事件的重要性會被放大,相關性會被解釋成因果性。僅舉幾例,即可說明其荒謬:狄更斯是出了名的演講高手,熱衷于舉辦巡回作品朗誦會,后期收入的主要一部分便來自于朗誦會的門票,金庸卻“一向木訥,不喜多言,心里面的話,幾乎完全宣泄在他的小說里”(沈西城:《金庸這個人!》);狄更斯雖然“嚴格地講并不英俊”,但講究吃穿,追求時尚,常常對鏡自賞,操演舉手投足之間的儀態,金庸卻頗不修邊幅,“不要說跟風流瀟灑、飄逸俊雅搭不上邊兒,就連文質彬彬也似乎談不上”。倘若生在同一時代同一城市,他們甚至未必能夠成為朋友。

略深一層也更靠譜些的比較,在于兩人的文字與敘事風格:總體上中正平實的文字,不賣弄華麗文辭和高深概念,流暢易讀,朗朗成誦,時時雜有怪趣詼諧之筆;人物鮮明,故事情節緊湊,不出幾頁就有一個小轉折小高潮,可也合情合理,不訴諸怪力亂神。至于典型人物、故事情節乃至于景色描述,在金庸早期至中期的幾部小說里,借鑒狄更斯的痕跡,細查之下其實也十分明顯。比如被嚴家炎贊為“看似平淡,其實很經得住咀嚼品嘗”、充分體現了“新文學語言的魅力”的《射雕英雄傳》的開頭,假如導演系的學生拍習作而預算緊張,簡直可以直接從《遠大前程》的經典老片那里剪輯素材。百度網貼中說《神雕俠侶》中楊過是皮普,小龍女是艾斯特拉,郭靖是皮普的姐夫,黃蓉是皮普的姐姐,也并不能完全說是牽強的捕風捉影。

在用英文直接讀狄更斯的小說時,這種借鑒會變得格外清晰。事實上,就我個人的閱讀體驗來說,看1957年1月1日開始在《香港商報》上連載的《射雕英雄傳》,以及其后的《神雕俠侶》《鴛鴦刀》和《雪山飛狐》,有時候甚至要比看一些糟糕的狄更斯小說中文譯本更有讀狄更斯的感覺。這就像張無忌使的太極劍,招數全忘記了,卻恰得其劍意。

考慮到金庸相當出色的英文能力——一個有趣的佐證,是他修習佛教經典時,先從中文佛經入手,卻“愈看愈糊涂”,于是從倫敦的巴利文學會訂購了全套《原始佛經》英文譯本,這才感覺“比較容易懂”——以及香港文化與英國文化之間千絲萬縷的關系,這應該并不令人驚奇。

看中國近現代文學,一個悖論,是原創作品最沒有翻譯腔并塑造了我們今天所使用的漢語風格的許多作家,比如幾乎每個中文系學生都要頂禮膜拜的“魯郭茅、巴老曹”(魯迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹禺),反倒是外文能力極高、不僅大量翻譯外國作品而且可以以娛樂為目的直接閱讀原文著作的一批人。倘若從維特根斯坦語言分析的角度看這一現象,跳過譯者加諸譯本的自身生活形式和語言偏見,盡量減少公共語言對個體語言的層層污染,或許是他們可以自成一家的關鍵。而對于以狄更斯為代表的面向大眾、不僅靠人物和情節推動,還依賴活潑生動韻律感十足的文字不斷強化閱讀愉悅的維多利亞時代小說作家來說,欲得其精髓,就像要領悟全真教的內功心法,直接跟“玉女心經”和“重陽遺篇”學的楊過,反而要比全真門下一代傳一代、卻一代不如一代的牛鼻子道人們來得靠譜。

電影《遠大前程》劇照(1947)

然而,在這一層次的比較,也有其問題。正如約瑟夫·坎貝爾(Joseph Campbell)在《千面英雄》一書中指出的,不同時代、不同民族的所有英雄故事,本質上都遵循著一個核心模式,英雄的旅程在基本結構上沒有什么差別。而金庸2007年在北大演講時為張紀中也為自己辯護時說:“外國早有評論家指出,人的悲歡離合不過36種,只不過是看怎么搭配。”顯而易見在其創作過程中,受到過1946年去世的法國作家喬治·普羅迪(Georges Polti)的經典著作《三十六種戲劇模式》的影響。根據這本書的觀點,災禍、反抗、厄運、疏忽等36種情節模式,已經足以涵蓋古往今來所有故事的騰挪變化,便如在學會了獨孤九劍卻識字不多的令狐沖眼中,禿筆翁寫出花兒來,也都不過是兵刃路子而已。劍招有盡也有破綻,但會不會被人輕易破掉,能否恃之行走江湖,卻取決于各人的天分和修行。如果非要說金庸效法借鑒狄更斯,那么狄更斯又何嘗沒有效法借鑒他的前輩和同輩作家?從兩人的回憶文字中看,至少希臘戲劇、莎士比亞、司各特和《一千零一夜》,都曾是他們共同的靈感源泉。

金庸和狄更斯最重要也是本質上的相似之處,在我看來,是在于作為英雄創造者的他們,也像自己筆下的英雄那樣,在某個方生方死的關鍵時刻,踏進了兩個人內心中共同深為恐懼的洞穴——作為一個對自己的天分有充分了解和信心的人,生在一個充滿機遇的浮華時代和喧囂城市,但卻永遠感覺是個無依無靠、四顧不應的孤兒——并最終尋到了自己所尋找的寶藏。

這個命運交叉的節點,很可能便在1956年的這個圣誕節,由《圣誕頌歌》這本小書,完成過去、現在與未來的連接。

1843·倫敦·狄更斯

“故事的主角是一個倫敦的守財奴史克魯奇,他對任何人都沒有好感,對所用的雇員異常刻薄。一年圣誕節晚上,一個已死合伙人的鬼魂來拜訪他,說將有三個圣誕節的精靈來帶他出去游歷……”

1843年的圣誕節,《圣誕頌歌》首次出版之時,查爾斯·狄更斯31歲,比113年后重讀這本書的金庸還小1歲。

但作為作家的他,可是要成功多了。

如果說北宋時,凡有井水處皆能歌柳永詞,而上世紀七八十年代,有華人處就有金庸小說的流傳,那么在1843年,“日不落”帝國的經濟、政治和軍事勢力所及之處,凡有說英語的人聚居之處,每當夜晚到來,燭光之下,壁爐之旁,一家人圍坐,便可能會有人輪流誦讀起狄更斯的小說——《匹克威克外傳》《尼古拉斯·尼克貝》《霧都孤兒》,或是《老古玩店》——這些忠實的讀者里,就包括了年輕的維多利亞女王。她在信中長篇大論地與親朋好友分享讀后感,還曾經和丈夫阿爾伯特親王一聊狄更斯小說就聊到半夜。

一部又一部暢銷作品給狄更斯帶來了頗為豐厚且相對穩定的收入,他和妻兒住在倫敦中產階級街區舒適的宅子里,衣食考究,文化娛樂豐富多彩。此前不久,他還剛剛在出版商的贊助下完成了首次美國之行,受到極其熱烈的歡迎。

在親戚朋友圈里,他是逆襲的經典教材:看看,就是這個在鞋油廠做過童工、父親曾因負債被投進監獄、統共沒上過幾天學的小伙子,從小我就看好他,有天分,有前途,現在果然名利兼收了吧,而且還是那么棒,惜老憐貧,總去慈善機構演講,有個周轉不靈跟他開口,沒有不幫忙的!

然而,他的境況,其實并不像表面上看起來那樣風光。

正在連載的《馬丁·朱述爾維特》(Martin Chuzzlewit),雖然被狄更斯自認為優于此前一切作品,銷量卻一直不佳。他為了吸引讀者把主角之一送到了美國去,也沒有太大幫助。之前的《游美札記》(American Notes),狄更斯對美國的奴隸制進行批評,嘲笑美國人不講衛生隨地吐痰等壞習慣,結果給自己樹了不少敵人。再之前的歷史題材小說《巴納比·魯吉》(Barnaby Rudge),也是沒激起什么反響。他的出版商很不滿意,威脅要大幅削減每個月付給狄更斯的固定津貼,并開始催收他預支預借的大筆款項。

在版權保護尚未完善的那個時代,即便在英國本土,狄更斯小說的盜印本和簡寫本也是滿天飛。而在美國,身為外國人的他著作權根本得不到美國版權法的保護。盜版書賣得再好,和他一毛錢關系都沒有。能拿到手的錢當然不算少,可開銷也是源源不斷。妻子凱瑟琳又懷孕了,這會是狄更斯第五個孩子——餐桌上又要多一張開口要粥的嘴巴,家里又要多一雙噼噼啪啪穿著新鞋跑來跑去的小腳。

對于他的出版商和幾個最親密的朋友而言,狄更斯缺錢、欠債已經不是什么新聞,雖然直到這時為止,靠著他的一支筆積累下的信用和好人脈,拆東墻補西墻、表面光鮮的日子還能維持下去。但這種境況不能不讓他聯想起1832年在貧困交加中病逝的前輩沃爾特·司各特(Walter Scott)。寫出過那么多部影響深遠的暢銷歷史小說,但在1825年的那場席卷全英國的金融危機中,司各特投資的印刷廠倒閉,一下子成了欠下十幾萬英鎊巨額債務的窮光蛋,連自己一家人住的房子,也被抵押了出去。

甚至狄更斯都無需看司各特的例子——自己的父親約翰·狄更斯,不就是眼睜睜的前車之鑒。那個在他少年時不過因為還不上40英鎊的欠賬就被關進監獄、一家人求告無門,直到狄更斯的祖母去世、繼承遺產后才脫縲紲的男人,這時候,或有意或無意地,頻頻向狄更斯和與他有往來的人開口要錢。會不會,他是感覺到了“來日大難,口燥唇干”,所以要“今日相樂,皆當喜歡”?據一位狄更斯密友的回憶,他曾抱怨,有這樣的父母,寧可自己是奧列佛·退斯特那樣的孤兒。

迪士尼根據狄更斯小說改編的電影《圣誕頌歌》劇照

時代的孤兒與俠客

“這本薄薄的小說中充滿了多少矛盾和戲劇、多少歡笑和淚水呀!兄妹之愛、男女之愛、父子之愛、朋友之愛,在這個佳節中特別深厚地表現出來。”

看狄更斯和金庸的小說,一個最大的共同點,主人公大多為獨生子女,大多父母雙亡,或者至少有一方在成長的過程中缺位。于是,他們一路渴望,一路找尋。

《詩經·蓼莪》里的句子,“無父何怙,無母何恃”。怙和恃,都是依靠、憑仗的意思。

如果說13歲喪母、27歲喪父的金庸如此安排筆下英雄的人物設定,是“找爸爸”情結在作怪的話,那么一直到中年之后仍父母健在的狄更斯,為什么從奧列佛·退斯特到尼古拉斯·尼克貝,從耐兒到大衛·科波菲爾,也全都是孤兒呢?更耐人尋味的是,在這兩個作家的筆下,親生父親的形象即或出現,也通常不那么體面:董貝先生之于兒子保爾(《董貝父子》)、威廉·杜麗之于小杜麗(《小杜麗》)、岳不群之于岳靈珊、段正淳之于一干私生女兒。而被主人公當成父親的角色來仰慕依靠的那些人,最后也往往走向偶像的黃昏。

此外,無論是狄更斯還是金庸,現實中都兄弟姐妹眾多,但為什么溫暖的手足之情對于他們筆下的人物來說,卻更多不過是一種美好的向往與想象?

這個謎團,在查找資料時不經意看到的一段古文里,似乎得到解釋。它出自白居易的《祭烏江十五兄文》:

惟兄之生,生而不辰,孩失其怙,幼喪所親,旁無兄弟,藐然一身,自強自立,以致成人。

狄更斯和金庸的小說之所以能夠打動那么多人,或許根本原因在于,他們在主人公身上誠實地投射了自己深重的孤兒感,而這種誠實是最能引起生活在財富一邊井噴般產生高塔般積累,一邊又可能如泡沫般消失的盛世危城——維多利亞時代的倫敦,和與維多利亞時代的倫敦種種情形極其相似的50年代中期到70年代的香港——里面的人的共鳴的。誰不曾為每一秒鐘都在冒出來的機會感到興奮?誰又不對難以預測、散發著死亡腐敗氣息的未來心懷恐懼?但誰又有必勝的信心,自強自立之后,就一定能夠“成人”——成為自己所向往的人?

在1843年圣誕節將至的時候,狄更斯太清楚,如果沒有一個人站出來,這種肆意放縱的興奮和恐懼對社會中的成年人和小孩子來說意味著什么——極端的功利主義,以理性為名義的冷漠無情,向前,向上,不要讓自己掉下來,不要停步,更不要回顧。

事實上,《圣誕頌歌》這本小冊子的誕生,便源自一個朋友提供給狄更斯的英國童工在工廠和煤礦里被殘酷剝削的調查材料。一直致力于減少工廠勞動時間、救濟貧苦兒童、提供免費基礎教育的這個朋友希望狄更斯可以借助自己的名氣在報紙上發表時評,呼吁有能力的富人和中產階級出錢出力,擴大整個社會的同情心,減少沒有必要的殘酷與苦痛。

但這不是他自己早已知道且親身經歷過的事情嗎?

一個為許多人所忽略的事實是,狄更斯的家庭,其實在絕大多數時間里,并不能算窮,而是住高尚社區、有體面工作和收入的中產階級。父親負債累累不是為了滿足生活基本需求,而是花在金表、鋼琴、好衣服、大房子和孩子的私立學校這些被認為有助于實現其“階級向上流動”夢想的投資性消費上。一個簡直可能讓現代激進的女權主義者們拍手叫好的家庭決定,是在收入驟減周轉不靈的情況下,繼續讓看起來更有天分的大女兒范妮學鋼琴,上倫敦皇家音樂學院,而讓12歲的大兒子查爾斯·狄更斯停學,當掉他喜愛的書本,安排他去鞋油廠,做一份每天10小時、每周6天、周薪僅有7先令的童工。

如果你覺得這樣不公平、恥辱、恐怖、丑陋,那么你就應該想盡一切辦法讓自己擺脫這樣的境遇——這是狄更斯父母的邏輯,也是整個維多利亞時代,眾多進步主義者奉行的邏輯。

但在1843年的那個冬天,本可以成為這個邏輯最佳代言人的狄更斯,卻決定向它發起挑戰。不是用朋友提議的時評——這是他和金庸的另一個不同之處,狄更斯更擅長講故事,但似乎沒什么寫評論的天分——而是用一個鬼故事。

這本鬼故事,他想好了,要有最精美的彩色插畫,紅色布面精裝燙金,小小的可以放在口袋里,當成一份適合送給孩子們的圣誕節禮物。

他的出版商覺得狄更斯瘋了,簡直是加速自取滅亡的節奏,拒絕承擔出版費用,一切都由已經債臺高筑的狄更斯自掏腰包。

于是,在這一年的圣誕節,幾乎全英國的家庭,都在誦讀著這個開頭:

首先要說的是,馬萊死掉了……死得像釘死的門釘一樣。

我們生活在這個十分重視金錢和物質的社會里,友情和善意常常被利害關系及鈔票的數字所破壞……發財當然不壞,金錢和物質也決不能輕視,但總得有一個日子,讓每個人多想到一些親誼和友情,少算一些利害和金錢吧!

1956年的圣誕節,寫下這段文字的金庸,應該知道1843年的狄更斯所不知道的許多事:

《圣誕頌歌》成為狄更斯在全世界范圍內最受歡迎的一本書,雖然剛出版時沒能立時解決他的債務危機,但卻令狄更斯的名氣登上一個新高峰,并讓他在未來數十年的時間里擁有更大的創作自由度;

這本小冊子被評價為“重新發明了圣誕節的一本書”,直至今日,仍在不斷地再版,作為長輩送給孩子們的圣誕禮物,而英語國家慶祝圣誕節的儀式,許多也始自于這本書;

從那時起,從英國開始,體力勞動者、女性和兒童的境遇有了極其顯著的改善,許多人開始像老史克魯奇一樣,意識到進步并不是一切,每個人都有能力給別人帶來快樂或不幸,而這些幸福可能存在于十分細小和微不足道的事情之中。

寫完這段文字后不久,金庸開始連載《射雕英雄傳》。與前兩部小說的主角、被附加了一大堆光環但還是單薄無力甚至于略顯猥瑣的陳家洛和袁承志不同,郭靖不是什么名門之后,沒有什么天賦異稟,授業啟蒙的更是簡直可以形容為“低手”“暗師”的江南七怪。但傻人自有傻人的堅定。在未來的十幾年里,這個傻人的身后,站起了一個又一個性格各異但選擇不二而且越來越打著獨特金庸風格印記的俠之大者:面對蒙古大軍的鐵騎,他們沒有選擇日行千里的小紅馬,也沒有選擇歲月靜好的桃花島,而是在那個最關鍵的時刻,和需要他們守護的襄陽站在一起。

然后,是1959年,在一片香港向何處去的疑問中,金庸做了一件和1843年的狄更斯十分相似的“傻事”。他首次出資3萬港幣,幾個月后又注資5萬,與沈寶新共同創辦了《明報》。在此之前,金庸在長城電影公司當編劇,月薪是280港幣,寫一個劇本有3000港幣稿費。就算此時《射雕英雄傳》的轟動給他帶來了不錯的收入,這筆錢,也可以算得上是他的全部家當。許多同事舊友都不看好他的瘋狂舉動,認為小查這次非傾家蕩產不可。

或是幸運,或是巧合,這個當時的未來沒有變成如今的現實。

幾十年后,如果你有耐心一一追著去看上百篇因《明報》旗下出版物而獲得一個可以自由發聲的文字江湖的寫作者回憶金庸的文章,你或許會覺得,直接把《圣誕頌歌》的結尾搬過來,說的也是一樣的意思:

他變成了一個好朋友,好東家,好男子漢,好到這好而老的城市從未有過,或者這好而老的世界上,任何別的好而老的城市、鄉鎮或自治城市都從未有過。有些人看見他的轉變覺得好笑,但是他讓他們去笑,睬也不睬他們;因為他是夠聰明的,知道在這個地球上,永遠是這樣,沒有一樣東西在開始出現的時候,不被一些人笑得死去活來;他也知道這些人總歸是盲目的,因此他想,他們齜牙咧嘴地笑得瞇起眼睛,跟他們得了更不好看的怪病比起來,不過是半斤八兩。他自己在心里笑著:對他來說,這就夠了。