一種能傳遞發動機扭矩的新型吊掛前安裝節設計

閆明鵬,孫艷陽

(1.上海飛機設計研究院結構設計研究部,上海201210;2.上海飛機設計研究院環控氧氣系統研究部,上海201210)

一種能傳遞發動機扭矩的新型吊掛前安裝節設計

閆明鵬1,2,孫艷陽1,2

(1.上海飛機設計研究院結構設計研究部,上海201210;2.上海飛機設計研究院環控氧氣系統研究部,上海201210)

新型吊掛前安裝節既能傳遞發動機垂向和側向載荷,又能傳遞發動機扭矩,從而克服了現有前安裝節不傳扭的缺點,有利于縮小后安裝外形寬度,減少吊掛侵占的發動機外涵空間,從而提高發動機性能,降低發動機燃油消耗率。

吊掛;前安裝節;扭矩;燃油效率

吊掛是航空發動機與飛機機翼之間的連接界面,其主要功能是吊裝發動機,傳遞發動機載荷,并為發動機至飛機機翼之間的燃油管路、環控、電氣、液壓等系統提供通路[1]。因此,吊掛結構既要滿足內部系統的空間要求,還要保證具有優良的傳力路徑。為了滿足以上要求,吊掛通常設計為上下梁、框、側壁板相互連接構成的剛性盒型結構,并通過前、后安裝節與發動機裝配。發動機的全部載荷均通過前、后安裝節傳遞[2]。

1 構型對比

傳統的吊掛主要有兩種,波音構型和空客構型。空客構型的吊掛前安裝節后側插入吊掛主承力盒段,與框、上梁、下梁、側腹板連接。前安裝節主要由左前安裝節、中前安裝節、右前安裝節組成。左、右前安裝節上分別通過兩個受拉螺栓與發動機連接,傳遞垂向載荷;中前安裝節通過兩個剪切銷與發動機連接,傳遞航向、側向載荷。吊掛后安裝節上部與框連接,下部與發動機連接。后安裝節主要由前后兩部分組成,分別通過兩個受拉螺栓與發動機連接,傳遞垂向載荷和扭矩,通過剪切銷與發動機連接,傳遞航向、側向載荷。

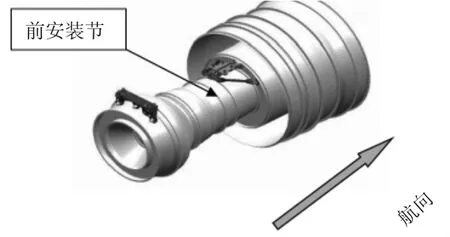

空客A320類型的發動機前安位于發動機核心區域,如圖1所示。吊掛前連接接頭伸入核心區,與前安裝節對接。

圖1 A320類型前安裝節布置

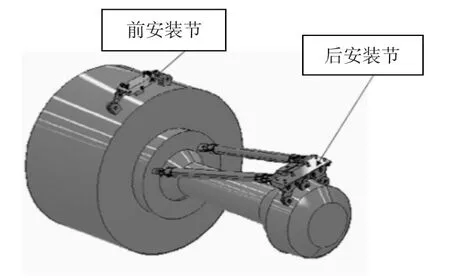

波音構型的吊掛結構與之不同,但前后安裝節上的載荷傳遞方式與之類似。前安裝節傳遞垂向、航向、側向載荷,后安裝節傳遞垂向、航向、側向及扭矩。波音737類型前安裝節布置如圖2所示,此前安裝節與吊掛框對接如圖3所示。

圖2 737類型前安裝節布置

圖3 737類型前安裝節連接

這兩種傳統吊掛構型均通過后安裝節傳遞扭矩,為了有足夠長的力臂傳遞扭矩,后安裝節必須有較寬的寬度,導致了吊掛后緣外形較寬,影響了飛機的氣動性能。新型安裝節結構提供一種既能傳遞發動機垂向和側向載荷,又能傳遞發動機扭矩的前安裝節,從而克服了現有前安裝節不傳扭的缺點,滿足大型客機發動機的高性能、低油耗的要求。

2 結構方案

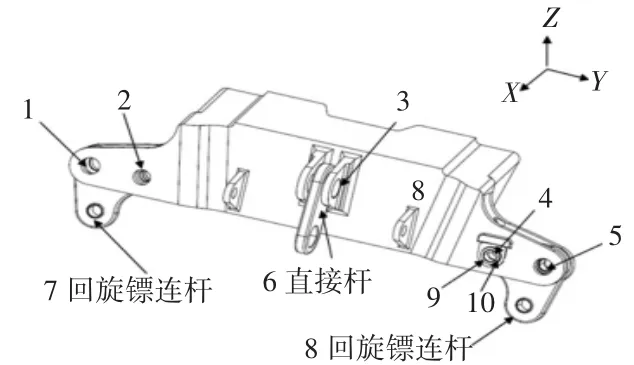

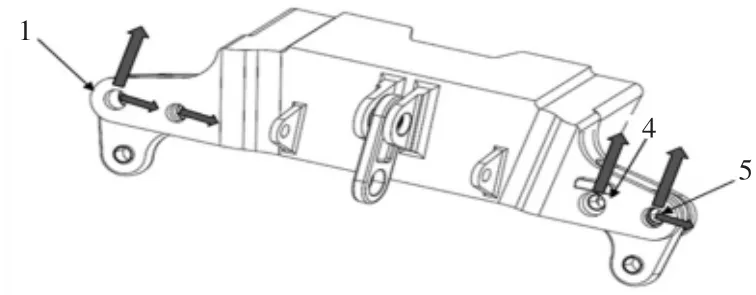

新型吊掛前安裝節通過兩個回旋鏢和直連桿與發動機相連,回旋鏢1和直連桿為等待破損安全設計。整個安裝節與發動機共5個連接點,如圖4所示:1、2點與回旋鏢1相連,4、5點與回旋鏢2相連,3點與直連桿相連。正常工況下,1、4、5三點共同承受發動機傳遞來的垂向載荷(Z方向)和發動機扭矩,1、5點承受側向載荷(Y方向)。當1、4、5中任意一點失效時,連接點2將參與承受垂向載荷(Z)和側向載荷(Y)。例如當4點失效時,1、2、5三點共同承受發動機傳遞來的垂向載荷(Z方向)和發動機扭矩。當一側回旋鏢連桿失效時,直連桿參與受力,1、2、3三點共同承受發動機傳遞來的垂向載荷(Z方向)和發動機扭矩。本設計可以用于裝備有渦輪發動機的任何類型的飛行器上。

圖4 發動機前安裝節方案組成

前安裝節的兩側各增加一個雙耳片,每個雙耳片通過2個螺栓與回旋鏢連接,用于傳遞垂向、側向載荷和航向扭矩。與回旋鏢7、8的連接點中:1點、4點、5點的連接螺栓與襯套采用過渡配合,正常工況下,1、4、5點承受所有載荷和扭矩,如圖5所示。

圖5 發動機前安裝節正常受力情況

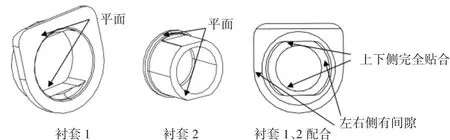

其中,連接點4的襯套9內部有小襯套10,襯套9的內徑在上下端用平面代替曲面(見圖6),與之對應的,襯套10外徑的上下端用平面代替曲面。兩個襯套配合時上下兩平面過渡配合,左右曲面間隙配合,從而保證了連接點4只傳遞垂向載荷,不傳遞側向載荷。

圖6 連接點4的襯套

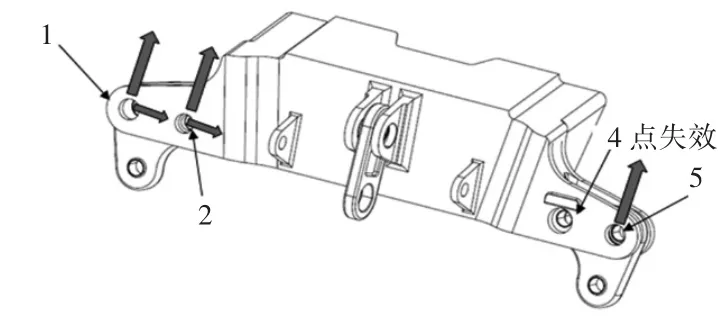

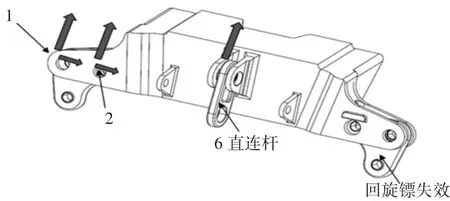

2點連接螺栓與襯套采用間隙配合,3點螺栓與襯套采用間隙配合。并控制3點的間隙略大于2點間隙,當連接點1、4、5點任意一點失效時,例如4點失效,載荷作用下(待修改),2點間隙被抵消,2點參與受力,1、2、5點承受垂向、側向載荷和扭矩,如圖7所示。當整個回旋鏢完全失效時,3點間隙被抵消,直連桿6參與受力,1、2、3點承受垂向、側向載荷和扭矩,如圖8所示。

圖7 連接點1、4、5任意一點失效

圖8 回旋鏢失效示意

3 結論

與現有技術相比,該設計具有以下優點:1)發動機前安裝節與吊掛框是一體的,沒有對接形式,安裝節與發動機風扇機匣通過連桿直接連接;2)該安裝節不僅承受垂直方向與水平方向的載荷,還同時承受發動機扭矩作用;3)由于前安裝節承受扭矩,有利于縮小后安裝外形寬度,減少吊掛侵占的發動機外涵空間,從而提高發動機性能,降低發動機燃油消耗率。

[1]章仕彪.民用運輸機吊掛設計強度要求研究[J].民用飛機設計與研究,2012,02(01):27-31.

[2]孫濱,林鴻志,譚偉,等.發動機吊掛與機翼連接接頭強度分析與試驗[J].航空工程進展,2012,03(03):300-304.

A New Pylon Forward Fixing Design Which Can Deliver Engine’s Torsion

YAN Ming-peng1,2,SUN Yan-yang1,2

(1.Department of Structural Design,Shanghai Institute of Aircraft Design and Research,Shanghai 201210,China;2.Research Institute of Oxygen Control System,Shanghai Institute of Aircraft Design and Research,Shanghai 201210,China)

The new pylon forward fixing can not only deliver engine’s vertical and lateral load,but also deliver engine’s torsion,which accordingly conquers shortcomings that existing forward fixing can not deliver torsion,making for reducing afterward installation’s width and engine’s outer space that the pylon occupies,which can improve engine’s capability and reduce fuel consumption efficiency.

pylon;forward fixing;torsion;fuel consumption efficiency

U464.1

A

1672-545X(2017)06-0150-02

2017-03-19

閆明鵬(1986-),男,河南人,工科碩士,工程師,研究方向:民用飛機短艙吊掛結構設計。