從章太炎、姚奠中師生篆書承傳談學問與書藝之關系

■寧 凱

從章太炎、姚奠中師生篆書承傳談學問與書藝之關系

■寧 凱

一、姚奠中對章太炎篆書觀念的延續

姚奠中 (1913.05-2013.12.27)二十三歲時,在章太炎 (1869.01.12-1936.06.14)先生創辦的國學講習會聽講,并考取其研究生,是章氏晚年僅收錄的一批研究生之一。[1]十九歲時從常贊春學篆,其間受到篆刻家李伯常的指點,但對其影響最大的是1935年從章太炎門下。[2]姚奠中的篆書,繼承了章太炎作篆的基本觀念,為典型的學者風。筆者認為姚奠中對章太炎篆書觀念的延續可歸結為三方面,即篆書技法、文字學傳統、君子浩然正氣。

進章門之后,得到章先生的指點,涉獵“漢碑頭”、《天發神讖碑》《三體石經》《石門頌》《鄭文公碑》《張遷碑》《曹全碑》等碑刻,“要放得開收得住,結合顏楷大有益處”,[3]這類提示對他影響很大,由此姚奠中篆書中便體現出了隸書筆意及楷書的提按頓挫,為其書風的形成奠定了基礎。姚奠中《書藝》自跋中曾提到“中鋒逆入,關鍵在轉折,不在轉折之處用力,便不能保障中鋒用筆筆到力到,不許浮、不許飄、不許涂、不許揉、不許抹,正身懸腕,使全身之力注于筆端,如此可免于流俗。”其篆書純中鋒用筆、澀進疾行、飽滿有力,線條極富變化,轉折處用力、正身懸腕則是筆力充沛的關鍵。從布局結構來看也極耐人尋味,結體與墨書竹簡、銅器刻款有頗多暗合之處,神韻兼具。章太炎篆書得益于對鐘鼎古器的熱衷,字法謹嚴,以音韻為本,以《說文》為宗,筆法自然近古,字法謹嚴有序。《姚奠中講習文集》稱[4]:姚奠中到章太炎門下才開始走上了學術道路,精習章先生的經、史、子、文、小學諸略說才得以茅塞頓開。結合章先生的《古文<尚書>》《說文 〈部首〉》和自己的研究方向,深入研究,終有心得。

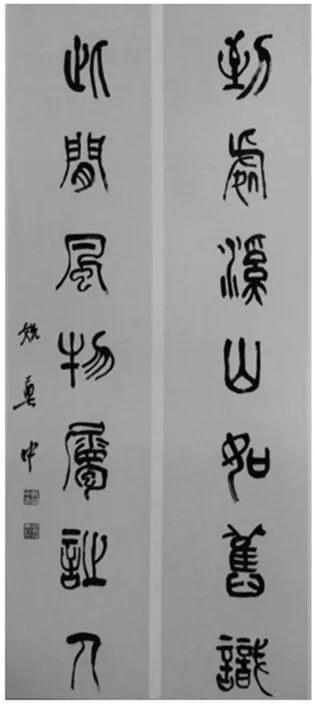

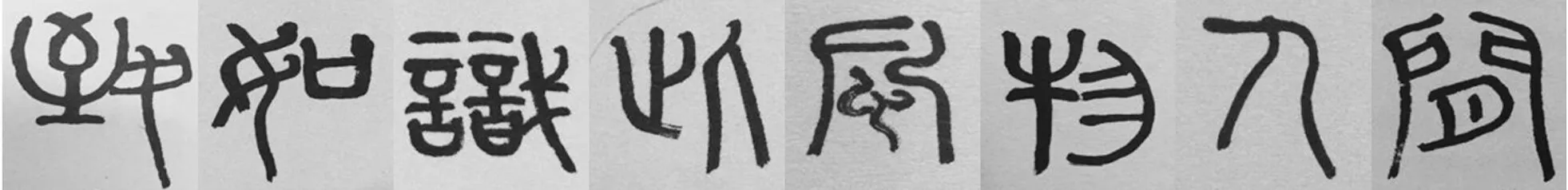

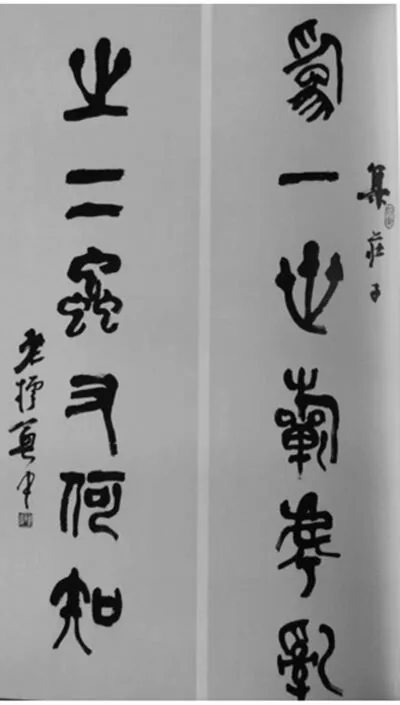

對比姚奠中 (圖1)、章太炎 (圖2)篆書作品。在線條用筆方面,姚奠中篆書筆跡圓融,高古樸茂,深得章太炎作篆精髓;用筆上,姚奠中在繼承其中鋒作篆的基礎上,提按頓挫更加明顯;虛實結合,增加了漲墨與枯筆,使作品更加蒼茫剛勁、飽滿有力;橫向筆畫較重,豎向筆畫較輕,使作品增加了趣味性。在結構方面,兩者形態一致,不僅體現了秦篆堅挺勻稱之美,又將石鼓文的渾穆厚重體現的淋漓盡致。如圖1、圖2,“到”字左半邊結構基本一致,右邊章太炎結體更加中正,而姚奠中將中正的結體變得更加圓轉。“如”字亦如此,在繼承基本結構形態的基礎上使字形更加圓渾飽滿。“識”字基本相似,姚奠中“戈”字將撇畫拉長,使整體字形變得修長。“此”字,章太炎字形更加寬博,姚奠中改變右側字形方向,使“此”字呈現上緊下松的狀態。“風”字在繼承章太炎基本字形的基礎上,將線條弧度變大,“物”字亦如此。“人”字將其撇畫角度下拉,使其結構更加修長。由此可見,姚奠中在繼承章太炎基本用筆結體的基礎上,增加了線條角度的變化、用筆的豐富等。

圖1 (《文墨春秋 姚奠中作品集》山西博物院編山西人民出版社2012.11第一版)

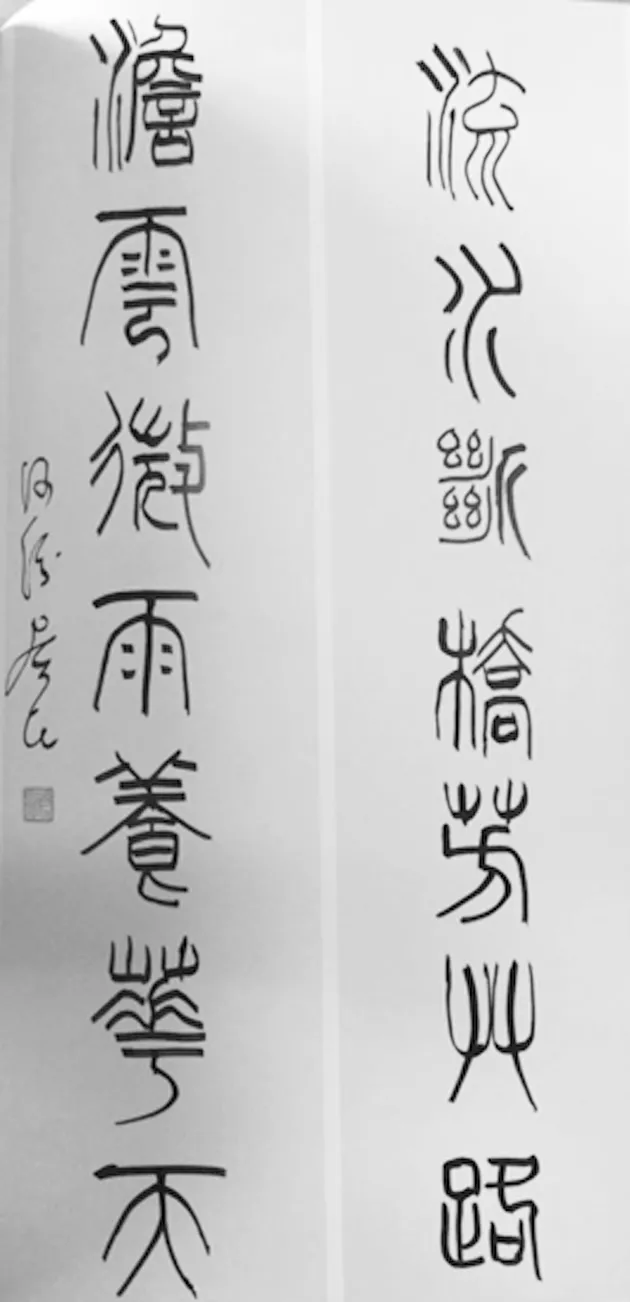

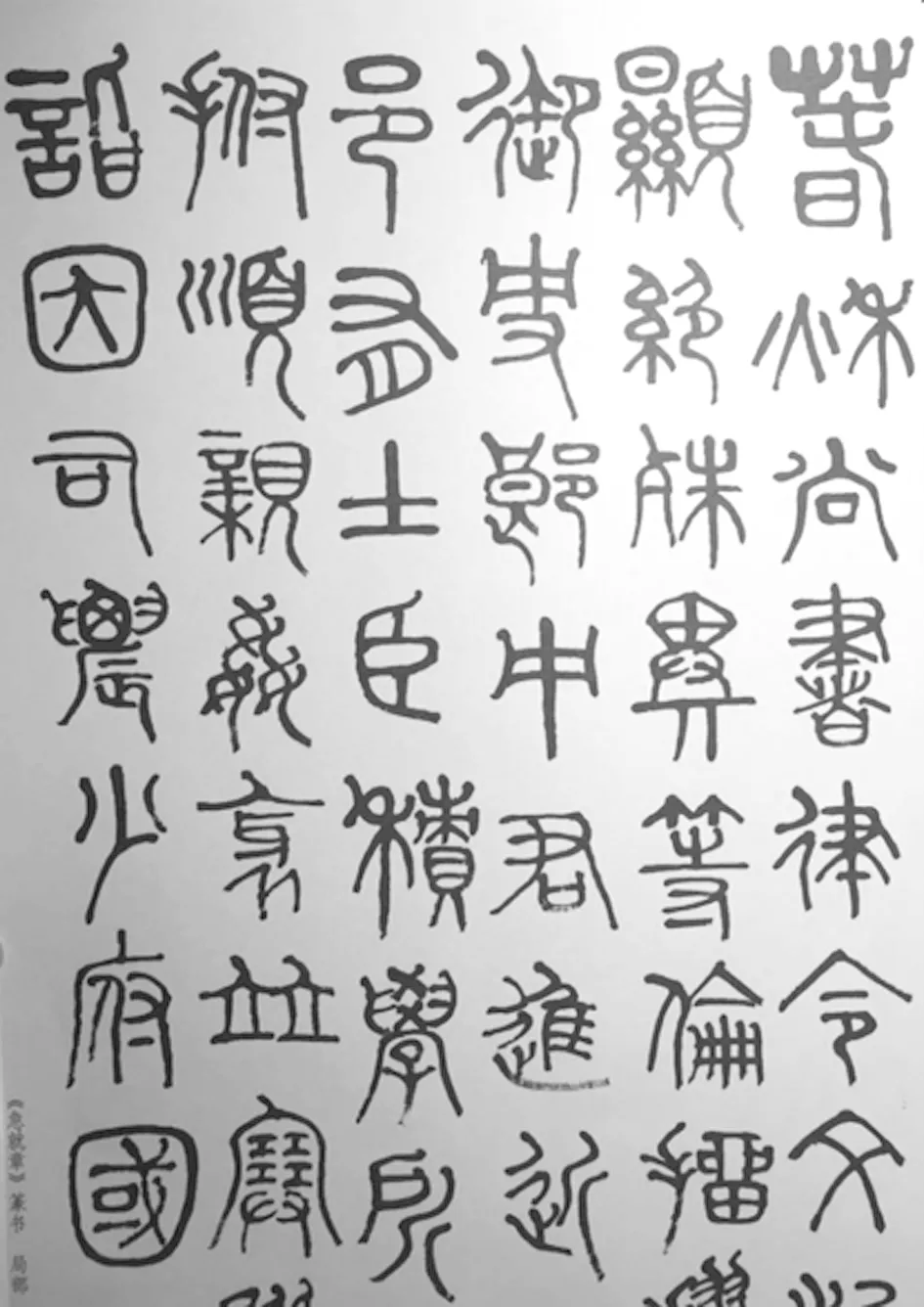

對比圖3(姚奠中)、圖4(章太炎):姚奠中此幅作品線條較為細勁均勻,大概為“玉箸篆”一類。結構上,“水”字兩者結構一致,章太炎“水”字取向下的勢,而姚奠中將向下的勢變為向右的勢。姚奠中“云”字比章太炎“云”字更加瘦長,曲線形態更多。“天”字上半部弧線方向一致,“華”字一致。由此可見,姚奠中篆法在繼承章太炎的基礎上,將整體字形拉長,結體謹嚴、線條流暢,學者的典雅古拙之氣透露其中。

圖2 (《山輝蘊玉 館藏章太炎先生書法集》杭州出版社2011.8)

圖3 (《文墨春秋 姚奠中作品集》山西博物院編山西人民出版社 2012.11第一版)

圖4 (《山輝蘊玉 館藏章太炎先生書法集》杭州出版社2011.8)

對比姚奠中對聯 (圖5)與章太炎《急就章》篆書軸局部 (圖6),師生二人在篆法方面決無訛誤,恪守說文,字法極為講究。在作品中不難發現鐘鼎款識、漢魏碑額、三體石經等的影響,漢魏碑額的渾厚、晉唐書札的典雅、筆勢的古樸靈動、結體的嚴謹斟酌在師生二人的作品中體現得淋漓盡致,作品體現出學納百匯、飽經滄桑一派闊達氣息。“姚奠中不以書家自居,而是把詩書畫印作為國學的一部分對待,其對中國傳統文化的繼承和發展以及體現的使命感與責任感受章先生影響”。[5]可見章太炎對姚奠中的影響從學問開始,漸涉及書法,其書法不比那些所謂“匠人”,而是其品德、學養、胸襟、氣度的呈現。書品與人品是一致的,在章太炎的影響下,姚奠中受到傳統文化的熏陶,正直的人格與淵博的學問熔鑄于書法之中,筆墨沉雄,古樸典雅,延續了一種學問與書法融合的學者風。這種學者風是建立在淵博的學問與高尚人格修養的基礎之上的,其篆書呈現出濃濃的金石氣、書卷氣與君子的浩然正氣。

二、學問研究與書法創作之互動關系

章太炎云李斯作篆,已多承誤,叔重沿而不治 (《文史敘例》)……這種只講文字的形態,用筆的情趣,只摹其筆意,賞其姿態,而闕其所不知,一如歐人觀華劇然,但賞音調,不問字句 (《小學略說》)。像鄧石如、吳大澂這樣時代的開創者,作篆都難免有訛誤。對于字法上的錯誤,太炎先生這樣治學謹嚴的學者是不能容忍的,可見學問研究的重要性。

書法創作要扎根于學問的基礎之上。楊守敬曾說:“學書一要品高,品高則下筆妍雅,不落塵俗;二要學富,胸羅萬有,書卷之氣自然溢于行間。”[6]黃山谷講“學書不但要胸中有道義,還要廣以圣哲之學”,(《山谷文集 書增卷后》)陸維釗曾說“不能埋頭寫字刻印,首先要緊的是道德學問”。(《陸維釗談藝錄》)鄧散木曾云:“不通古籀,即無以識三代之彝器,不辨二篆,即無以鑒古鉨之時代,故摹印家必須以識篆為要務,而欲求識篆,又必須先明文字之由來及其構造演變之跡,否則便如育夫無埴,莫知所從矣。”[7]縱觀書法史每一種字體的演進都離不開學問,從象形符號到形聲文字都充斥著文化的演進。書法作品的雅俗與格調的高低取決于文化素養,學問研究則為根基。“書如其人,字如其品”,若沒有學問作為根基,如何體現其“人”與“品”?書法用筆技巧再高,也不過淪為匠人。提高自身價值與修養,不至淪為抄書匠。書法創作要與學問研究同時進行,甚至學問研究高于書法創作,以理論引導實踐。只有如此,書法創作的格調才會提升。章太炎曾說:“程瑤田、阮元、錢坫往往考奇字,征闕文,不慎形聲,無以下筆。龔自珍治金文,葢繆體滋多于是矣。”[8]章太炎深厚的學問功底與剛正不阿、光明磊落,不卑躬屈膝,愛憎分明的人生境界體現在其書法上,表現出特有的書卷氣與君子正氣。書法作品的字里行間透露著作者的道德人格、文化修養,而自身的價值與修養需要由學問來提升,學養便成了辨識書家與書匠的標準。

學問與書法并進,以學問為主,推動書法藝術創作。學問研究與書法創作相輔相成,書法與學問從來都是密切聯系的,并不會沖突,文化修養和學識決定著書法創作的雅俗高下,不重視學問一昧追求技法技巧,其書法必然會走向一個誤區。因此,必然要重視學問研究,以學問研究帶動書法創作,書法創作輔以學問研究,實現兩者的互動,以達到書學俱佳的境地。

圖5 (《文墨春秋 姚奠中作品集》山西博物院編山西人民出版社2012.11第一版)

圖6 (章太炎《急就章》篆書軸)

[1]《學人書家姚奠中》姚奠中年譜 劉鎖祥 山西人民出版社2012.7

[2][3][4][5]《姚奠中講習文集5》研究出版社 (敘記篇、書信篇、年表篇、訪談篇)2006.8第一版

[6]《中國現代書法史》朱仁夫 第17頁北京大學出版社1996.12

[7]《我的祖父章太炎》上海人民出版社 章念馳

[8]《章太炎全集》章太炎文録初編 上海人民出版社2014.5第一版

作者單位:首都師范大學