發展林下經濟,延伸林業產業鏈應抓的幾個關鍵問題經驗分析

鄭華進

(德化縣林業實業公司 福建省德化縣 362500)

發展林下經濟,延伸林業產業鏈應抓的幾個關鍵問題經驗分析

鄭華進

(德化縣林業實業公司 福建省德化縣 362500)

發展林下經濟是近年來我國林業發展的新模式,中央對林下經濟也十分重視。福建省泉州市德化縣林業資源豐富,但一直沒能找到利用林業資源致富的方式。直到德化縣引入了林下經濟的概念,延伸林業經濟產業鏈,林業重新煥發生機,也帶動了地方經濟的發展。作為我國林下經濟發展典型的成功案例,德化縣的發展過程中有許多值得借鑒的經驗和教訓。本文調查研究了德化縣的林下經濟發展情況,進一步深化了對發展林下經濟的研究,找出延伸林業產業鏈的關鍵問題并提出針對性建議。

林下經濟;產業鏈;資源流轉;合作經營

林下經濟就是充分利用現有的林下土地資源和林蔭優勢,從事林下養殖、種植等立體復合生產經營,從而使農林牧各業實現資源共享、協調發展,兼具經濟效益和休閑觀光功能的復合林農業模式。發展林下經濟不僅可以充分利用林下土地資源,而且對于調整農村產業結構,實現農民增收具有十分重要的意義。中央明確指出,發展林下經濟,既可促進農民增收,又可鞏固集體林權制度改革;同時加快林業經濟轉型升級,提高林業綜合生產能力和質量效益也是當前各級林業主管部門和廣大林業經營者共同面臨的重要課題。

1 德化縣林業資源情況和發展現狀

1.1 自然情況

德化縣位于福建省泉州市西北部。土地總面積為2232km2,總人口30.6萬人。全縣地勢偏高,地形復雜,以低中山地為主。德化縣林業用地面積為272萬畝,有林地257萬畝,林木蓄積量1038萬m3,占泉州市的52.8%。森林資源總量位居全省的第17位。境內有高等植物284科928屬2066種,其中珍稀瀕危或特有植物物種115種,國家Ⅰ級保護植物3種,Ⅱ級保護17種,省級重點保護植物27種。全縣管護生態公益林107萬畝,占全縣林業用地面積的39.3%,其中國家級生態公益林68萬畝,是全省同時擁有國家級自然保護區,國家級森林公園、地質公園的唯一縣份。全縣列入名木古樹保護有1185株。全縣土地綠化率94.7%,森林覆蓋率77.3%,城區綠化率32.3%,人均擁有公共綠地5m2。

1.2 林業發展情況

德化縣有速生豐產用材林基地和工業原料林基地38.6萬畝,食用菌用材林基地3.8萬畝,豐產毛竹林基地8萬畝,名特優新茶果基地6萬畝,優質中小徑筍用竹基地4.5萬畝,豐產油茶林基地3萬畝。年產商品材8萬m3,毛竹200萬根。現有竹木經營加工企業96家,主要產品有藤類工藝等。全縣現有國有、股份、個私林場110個,經營面積達90萬多畝,占全縣商品林面積的60%以上。2005年實現林業總產值6億元。

2 德化縣林業經濟發展經驗和教訓

2.1 選擇科學的種植模式

德化縣根據自身條件,選擇了林藥、林花、林菌、林蓄模式共同發展的道路。在林下種植金線蓮、鐵皮石斛、黃花遠志、土人參等中草藥,油用牡丹、蘭花等花卉,竹蓀等菌類,培育飼養棘胸蛙。一方面德化縣注重發展經濟,這些種植的中草藥、花卉、菌類,養殖的蛙類都是經濟效益比較高的品種,例如金線蓮,全草均可入藥,可以清熱涼血、祛風利濕、止痛、鎮咳,可以治療咯血、糖尿病、血尿、風濕性關節炎等疑難病癥,是藥用價值極高的中草藥,還是山珍極品。由于金線蓮對生態環境要求嚴格,近年來自然環境遭受嚴重破壞,1990年金線蓮被福建省列為瀕危藥用植物。金線蓮價格一直居高不下,組培的金線蓮干品4600元/kg,而在林下種植的野生狀態下的金線蓮干品則能達到1.2萬元/kg,且供不應求。種植金線蓮有利于農民增收。另一方面在選擇種植和養殖蛙類時,當地政府考慮到了自然環境的平衡,注重保護當地生態系統。金線蓮自然條件下的產地就是山林,原產地就以福建為主,是當地自然生態圈的一部分,人工培育也不會破壞當地生態,反而形成了良性的生態系統,有利于保護當地的植被林木。

2.2 加速林業資源流轉

德化實施“大城關”發展戰略,優先把生產要素投向城區,持續做大城關。大量農村人口向城鎮轉移,造成部分農村出現“空心化”現象,人口結構也發生改變,由于勞動力進城務工,農村剩余人口中青壯年勞動力比例比較低。大量森林資源處于閑置狀態,造成資源浪費,不利于林業經濟發展。同時,村級集體林的經營管理模式逐漸落后于時代的要求。村級統一管理經營,產權不明晰、經營機制不靈活,廣大林農無法從集體林的經營管理中得到利益,也就缺乏生產的積極性。

針對這些問題,德化縣做出了加速林業資源流轉的決定:

2.2.1 政策傾斜

德化縣從指標、資金、稅收、信貸等方面加大對各類林業公司林場的扶持力度。縣政府對林場流轉經營的森林資源的稅收優惠力度很大,增值稅、所得稅等多方面都有稅收減免。從2013年至2015年,德化縣政府每年統籌資金300萬元作為加快轉變林業經營模式扶持基金。村組將商品林地使用權和林木所有權、使用權(三權)有償轉讓給縣辦林場,可以換取進城農民工限價房購買指標。桂陽鄉洪田村、水口鎮湖坂村、龍門灘鎮碩儒村等3個試點已經著手進行測算換購的套數和面積。

2.2.2 加強宣傳

結合群眾路線教育“進村入戶”活動的開展,深入開展《加快轉變林業經營模式,做大做強林業產業,推進統籌城鄉發展》專題宣講活動,為基層鄉村干部群眾開展森林資源流轉知識培訓250多人次,開展有關農村涉林產權交易、林業產業發展扶持、林業項目包裝運作等培訓300多人次。

2.2.3 成立機構積極引導

德化縣成立了林業經營服務總公司籌建處,牽頭引導全縣現有公司林場打破原有傳統的經營模式,積極探索以規模化、集約化、專業化經營為基本模式的新型經營管理模式。

2.2.4 確立試點

德化縣選定了南埕鎮連山村、水口鎮湖坂村、大銘鄉瓊英村、上涌鎮東山桂林等村、龍門灘鎮大溪村等5個森林資源流轉示范點,摸著石頭過河,先行先試,起到典型示范作用。

2.2.5 增設窗口提供服務平臺

在德化縣農村產權交易中心增設德化縣林業產權交易服務窗口,林業資源流轉手續辦理方便快捷,為林業公司提供指導。運營兩個月就有林業產權供求信息118條,涉林招商項目32個,投標金額345萬元。

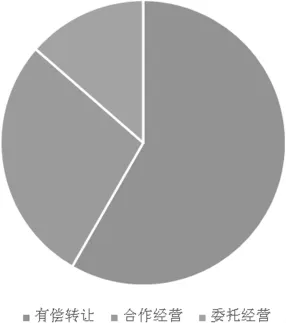

目前,德化縣的林業資源流轉取得了顯著的進展,全縣確定縣級森林資源流轉林權改革試點7個,已經流轉的林業資源達9.93萬畝,占總林業資源的約1/3。流轉模式多樣化,包括合作經營、有償轉讓、承包經營、委托經營、租賃經營等模式。向縣辦林場(公司)流轉的2.42萬畝中,采用有償轉讓方式的占流轉面積的58.3%;采取合作經營方式的占流轉面積的28.1%;采取委托經營方式的占流轉面積的13.6%。

圖1

林業投資主體多元化,打破了由村、組集體為主進行林業經營、投資主體單一的局面,廣泛吸納社會資金,投入不足一直是制約林業發展的“瓶頸”問題。德化縣政府可以為林業投入的資金有限,吸收利用社會資金可以打破“瓶頸”,有利于德化縣林下經濟的發展。

2.3 發展新型合作經濟組織

一方面新型合作經濟組織可以彌補個人資金、設備、技術不足的問題。林下經濟的發展相比于一般種植業門檻更高,初期投入多,中草藥種植和蛙類養殖都對技術設備有比較高的要求,個人往往難以滿足這一條件。政府的資金扶持畢竟是有重點有限制的。新型合作經濟組織可以吸收利用社會資金,購置先進設備,推動林業經營規模化、集約化發展。另一方面,以林業公司、林場為主體的林場化經營管理以市場為導向,組織機構合理,管理科學。

德化縣政府認識到了這一點,積極推動當地新型合作經濟組織發展,擴大縣林業經營服務總公司(籌建處)經營規模,加強專業合作社示范社規范化建設,大力扶持發展國家級、省級林業龍頭企業、專業合作社,提升合作組織運作水平。發展出了一批諸如戴云花卉苗木農民合作社、鑫華農林專業合作社、麗玉生態農林專業合作社的龍頭企業、專業合作社。

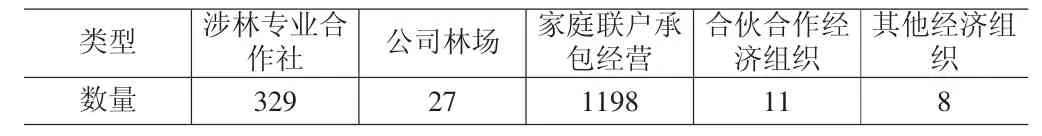

目前,全縣已建立各類林業合作經濟組織1573個,經營面積141.8萬畝,分別占全縣商品林面積的85%,林業用地面積的52%。

表1

圖2

2.4 統籌產業發展

德化縣是千年瓷都,瓷一直是德化的主要產業。林下經濟是德化縣近年來要大力扶持的產業,兩者表面上看會在資金投入、政府扶持方面產生一些沖突。德化縣沒有抓一個放一個,創造性地將瓷和林木結合在一起,開創出林瓷共同發展的新模式。

冠林竹木家用品有限公司是福建省林業產業龍頭企業之一,公司主營的木竹筷子搭配德化瓷器的餐具消瘦,瓷器茶具搭配竹木托盤。這種創造性的搭配銷售新模式使得冠林竹木在2009年投產后的短短兩年時間內,銷售網絡已經遍布全國的43個分公司9000多個賣點,遠銷歐美,突破產值一個億。祥盛、云峰、和德等40多家企業同樣采取了這種方式,取得了一加一大于二的效果。

與瓷搭配的林木加工是高附加值的精深加工,全木利用。一方面使得德化的林木采伐得以有效限制,保護了森林資源。另一方面也取得了很好的經濟效益。

2.5 重視科技發展

德化縣2015年組建專業機械化營林作業工程隊1支,建立林業機械維修點1處,建立機械化營林作業試驗地1183畝,并購置割灌機、高枝油鋸、高壓打藥機、履帶式挖掘機等營林機械,總投資120.04萬元。

德化縣出臺《關于扶持現代農業發展的規定》,建設資源培育基地。在全縣篩選優秀的資源培育基地,給予現金獎勵。

2.6 注重保護自然資源

德化縣出臺《關于扶持現代農業發展的規定》,提出的首要的措施是生態工程建設。德化縣南埕鎮棗坑村有4萬多畝集中連片的林地,從2005年7月成立棗坑股份合作林場,管護經營面積2.3萬畝,其中生態公益林1.3萬畝,沒有砍過一棵樹木。這是德化縣生態保護的一個縮影。2011年,福建省林業廳下達德化的木材采伐指標30萬m3,德化實際采伐了不到10萬m3,而且少采天然林,禁采闊葉樹。到2015年,德化森林覆蓋率提高到79.05%,森林蓄積量達到1400萬m3,林業總產值達38億元。

3 發展林下經濟的關鍵問題

3.1 選擇科學的種植模式

學者們將林下經濟的發展模式按照綜合種植的品種分為:林菌模式、林藥模式、林草模式、林花模式、林禽(畜)模式等。選擇種植模式時首先要考慮到當地自然條件的限制,以不破壞當地生態為底線,兼顧經濟利益。要因地制宜,不能盲目學習借鑒。多個種植模式之間注意協調,可能達到一加一大于二的效果。

3.2 選擇合理的經營主體和經營模式

由于受到投入的限制,一般而言集體合作經營更適合發展林下經濟。富有活力、具有充足資金、管理科學的經營主體,科學的經營模式,是林下經濟發展的動力源泉。政府要積極扶持合理的經營主體,為科學的經營模式打破制度障礙,推進林業資源流轉,發展新型合作經營組織。

3.3 產品深加工、提高附加值

為了保護林業資源、增加經濟效益,發展林下經濟要延伸產業鏈,利用當地優勢,和大學或者科技企業合作,發展科技含量更高,附加值更高的產業。減少生產沒有技術含量的低端產品。發展自己的品牌。

4 結束語

德化縣林下經濟的發展為我們提供了許多有益的經驗。包括選擇科學的種植模式,加速林業資源流轉,發展新型合作經營主體,統籌產業發展、注重發展科技,保護自然資源等。我們從中得出經驗教訓,要選擇科學的種植模式,選擇合理的經營主體和經營模式,產品深加工,提高附加值,同時注重自然生態保護。

[1]曹玉昆,雷禮綱,張瑾瑾.我國林下經濟集約經營現狀及建議[J].世界林業研究,2014(06).

[2]黃秀鳳,楊共鳴,王斌.中國林下經濟研究現狀與可持續發展策略分析[J].農學學報,2014(07).

F326.2

A

1005-7897(2017)04-0085-03

2017-2-7