淺析校企合作中高等職業教育發展的現狀及改善

——以設計類專業為例

朱東紅

淺析校企合作中高等職業教育發展的現狀及改善

——以設計類專業為例

朱東紅

我國高等職業教育在藝術設計方面起步較晚,但在多元化的藝術教育理念和人性化的人才培養理念下,高等職業教育中校企合作、利用資源優勢、以合作的方式達到利益共享的教學模式大受歡迎,但這種模式如今的發展現狀如何,如何充分利用好校企合作共同培養設計類人才實現教育價值,值得思考。

校企合作 高等職業教育 實踐教學

高職院校開展校企合作的現狀

1.高職院校對校企合作的認同度高

高職院校對校企合作培養模式的積極性很高,調查顯示,高職院校設計類專業的負責人都非常支持學校開展校企合作的教學模式,大多是高職院校主動向企業界尋求合作。藝術設計或者其他設計類的企業規模都不是很大,在企業的戰略定位上缺乏長遠的眼光,對人才的需求更追逐短期見效的可用性。校企合作的長期投入和人才培養的不可控性造成設計類企業對開展校企合作的積極性不高。但高職院校的設計類專業非常缺少具有實操性的市場實踐,所以高職院校在設計類的校企合作教學模式上的積極性是很高的,如表1所示。

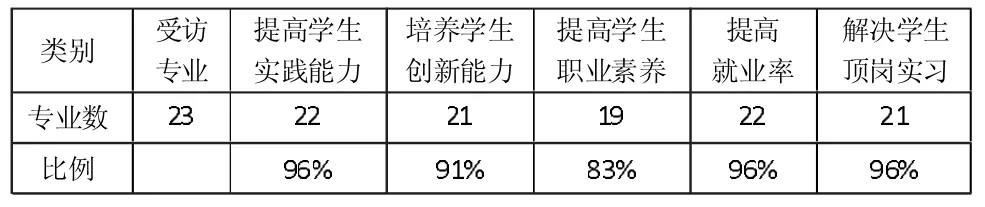

表1 高職院校設計類專業對開展校企合作的認同度

2.校企合作的專業全覆蓋

高職院校的設計類院系在開展校企合作的專業覆蓋面上幾乎達到全覆蓋,從表1 中也可以看出,在受訪的 23個專業中,22個專業對校企合作提高學生實踐能力和提高就業率方面表示認同,占總專業數的 96%;有 21個專業也表示對培養學生創新能力和解決學生頂崗實習的認同度表示認可;83%的專業對提高學生職業素養表示認可。這些百分比表明在校企合作方面設計類的專業幾乎達到了全覆蓋。

3.校企合作的企業對象受局限

在本次調查過程中一半的受訪企業規模是在 25人以下,設計行業的企業規模呈現小企業趨勢。這些企業不管是在資金規模還是人才需求等方面都存在一定的局限性。此外,在合作意愿上設計類企業并不是全程積極性不高,在某些合作項目上還是希望與高職院校達到共贏的。如:在為學生提供實習崗位、開展企業文化交流以及參與人才培養的方案制訂等層面,企業的積極性較高。愿意委托學校進行設計項目開發的企業占到受訪企業的 81%,這種合作方式也是當前設計類專業最為常見的校企合作方式。

高職院校開展校企合作面臨的主要問題

1.校企合作保障機制不健全

在高校和企業之間進行共同培養人才的工作需要一個好的社會環境,需要更好的保障機制作支撐,而這個保障角色非政府不可,政府應站在校企合作的主導位置,發揮積極的牽頭主導作用。當前,與高職院校開展校企合作的中小企業之所以不愿跟高校進行深度的長期合作,原因就是校企合作的保障機制不夠健全,長期合作企業的利益得不到保障。企業在合作環境中沒有得到政府的鼓勵和支持,如果人才培養的結果不盡如人意,合作企業的人才投入就不能得到利益回報。

另一方面是法制環境,校企關系在市場環境下是以市場利益為追求,現行合作背景缺乏校企合作的法律保障體系,企業在校企合作的長久關系里與學校的責、權、利關系不夠明確,沒有具有法律手段的保障。所以,建立良好的校企合作保障機制和完善的法律體系是高職院校與中小企業開展深度合作面臨的首要問題。

2.企業對校企合作模式期望值低

從校企合作的認同度調查中可以看出,企業對校企合作模式的長期收益或者說在市場環境下對遠期利益的態度并不是很積極。雖然政府在高職教育校企合作方面給予了重視,并出臺了相關方針政策,但并沒有配套的稅收、信貸等具體的優惠政策。同時,調查顯示,諸如學生的人身安全問題、學生自身素質能力問題都是企業的顧慮。70%的受訪企業覺得學生的設計水平和職業技能會影響到企業的運作,這反映出的問題是高職院校在人才培養質量上與企業的人才需求還存在差距。中小企業的戰略和規模決定了企業不可能花大力氣去培養一個完全沒有價值收益的人才對象,企業只能在產生收益的同時培養人才,這樣才不會有利益損失。而高職院校在前期的人才培養中并沒有考慮到這種企業的用人標準,導致校企的人才培養標準不一致,這些種種原因都導致企業對校企合作模式的低期望、低投入。

3.缺乏高素質的“雙師型”師資隊伍

高職院校培養的都是能夠挑起一線崗位的技術型和應用型人才,對師資更是要求既能夠掌握操作技能,在教學技能上又能夠運作自如,也就是現在流行的“雙師型”教師。高職院校的教師隊伍在實踐方面缺乏實戰經驗,所掌握的并不是企業一線所需的技能和素質需求,這些信息也并不是通過理論研究或者淺顯的調查就能獲得的,需要來自第一線的工作經驗總結提煉出來。缺乏優秀的師資導致所培養的人才得不到企業認同,從而間接導致了企業與學校之間的直接合作產生溝壑。

改善高職院校校企合作的思考與建議

1.政府發揮主導職能,健全保障機制

在校企合作的共同環境里,政府應確認好自己的位置,發揮積極主導作用,在制度和保障體系方面出臺相應的鼓勵和支持政策。對參與的企業進行稅收優惠政策,在具體的學生進入企業實習的保險問題上予以一定的補貼,或者政府出面牽頭學校、企業和保險公司共同形成校企合作的共贏合作。同時,地方政府可以通過對企業申報的相關項目,予以支持,優先考慮,重點扶持,以此來提高企業參與校企合作的積極性。同時,地方政府還可以通過設立校企合作的專項經費,用于高校與企業合作的各項經費支出。政府在校企合作中要擔當起這樣的職責,才能更好地推動校企深度合作、長久共榮。

2.行業協會指導促進校企聯合培養

行業協會在校企合作中扮演的是企業牽頭的角色,在行業內通過統一的標準對職業技能進行權威認定,并在全國范圍內統一推行。職業教育類型的集團是校企合作的拓展模式,行業可以以地域為細分點,在同一行業,比如設計類專業的所有高職院校統一由行業牽頭設立校企合作的職教集團,統一運作,但由各地域自由管理。不僅加強中小企業的資源整合,還可以通過整個行業職教集團的運作加強各地域間的合作。行業協會所整合的企業力量和資源不僅對于高職院校來說是非常有意義的,高職院校的人才資源對于協會也是一個吸引點,做好行業協會與高職院校之間的聯系就是開展校企合作的有力推動點。

3.加強校企的文化融合

在校企合作中,中小企業參與的積極性不高還有一個重要原因就是企業文化和校園文化的相互獨立,只有文化認同才能心往一處想,力往一處使。在企業和高職院校中,這種認同感就是對各自文化的認同,企業認同院校對人才的前期培養,院校接受企業對人才的后期期望,并都相互支持愿意花力氣往各自所需的方向付出努力。高職院校吸納企業的價值觀、企業精神,并有意識地傳達給所培養的人才對象,讓學生在進入企業之前就能對企業文化有一定的認識,更快地適應企業環境。在學生評價模塊也可以引入企業的評價,建立校企聯合培養機制,促進聯合培養的學生得到企業的認可,達到企業和院校對人才的共同認同。

4.加大“雙師型”師資隊伍建設

高職院校在校企合作方面的師資隊伍缺乏企業的實踐經驗,盡管理論比較強,但是企業需要的人才是要能夠進入企業進行崗位適應的,院校的師資不能為企業提供技術創新服務,在學生的技能指導與企業合作的共同開發項目上達不到企業所希望的預期效果。高職院校的教師特別是青年教師要主動到企業基層進行實踐鍛煉,增加實踐經驗,取得相應的技能,也就是成為能夠上講臺、下車間的雙師型教師。加強了“雙師型”教師隊伍的建設就能夠在教育質量層面上獲得企業的認同,提高企業參與校企合作的積極性,達到互利共贏。

[1]洪貞銀:《高等職業教育校企深度合作的若干問題及其思考》,《高等教育研究》2010年第3期,第58-63頁。 .

[2]余祖光:《職業教育校企合作的機制研究》,《中國職業技術教育》2009年第4期,第5-11頁。

[3]楊高職、彥輝、楊立泳、羅來文:《論包豪斯教育思想與設計人才培養模式》,《包裝工程》2009年第4期,第196頁。

作者單位:陜西青年職業學院 陜西西安