電廠煙囪排煙形成水滴的原因分析

賀 雄,蔣 雷,甄文龍

(天津國投津能發電有限公司,天津 300480)

?

環保技術

電廠煙囪排煙形成水滴的原因分析

賀 雄,蔣 雷,甄文龍

(天津國投津能發電有限公司,天津 300480)

介紹了火電廠“煙雨”的組成及形成機理,分析了形成“煙雨”的內外因素。結合環境溫度變化、風速等不同因素下的數據分析,得出了“煙雨”形成的主、次要因素,并提出了針對性的措施。

火電廠; 煙雨; 環境溫度; 煙氣溫度; 主機; 吸收塔

目前,火電廠煙氣排放主要采用“濕煙囪”的排放方案,即不設置GGH等裝置,凈煙氣以飽和狀態直接從煙囪排出[1]。筆者針對這一現象進行了研究,通過對影響因素的數據分析,找到主次要因素,在不同階段采取相應措施,可以有針對性地解決目前電廠出現的“煙雨”問題,進而解決廠區局部環境。

1 “石膏雨”及“煙雨”的形成機理

“石膏雨”現象是指由煙氣中夾帶的石膏漿液與冷凝水結合隨煙氣排放而滴落到附近地面的一種液滴沉降現象,它會對沉降區的生產、生活造成一定影響。在某電廠環保超低排放改造之前,除霧器采用水平臥式“Z形”除霧器,除霧效果差、堵塞頻繁、煙氣流速加快等,導致煙氣夾帶石膏液滴和凝結水的情況突出,同時由于除塵效率低、除霧效果差等原因導致排煙含塵量和氣溶膠量也大,為水汽凝結提供了大量的初核,最終使得該電廠的“石膏雨”問題比較突出。“石膏雨”的最大特點是大部分液滴常因含有石膏而呈現淡黃色,超低排放改造以前,停在廠區內的車輛外殼、建筑物外壁上經常會看到帶有石膏核的黃色液滴和污漬,這是對“石膏雨”最直觀的印象。

2015年,某電廠一期2臺機組先后進行了超低排放改造,增設了低溫省煤器、二級脫硫塔和濕式電除塵裝置,系統的除塵效率、脫硫效率等大幅提升,原脫硫塔出口的除霧器也更換為一級管式加兩級屋脊式除霧器,管式除霧器用于去除液徑較大的液滴,屋脊式除霧器煙氣條件適應性強,進一步除去細小的液體。改造之后除霧器出口液滴攜帶量不大于50 mg/m3(實測在40 mg/m3以下),除霧效果相比以前大幅度提高,石膏漿液夾帶受到了遏制。同時,由于電除塵低溫改造以及設置濕式電除塵器,系統的除塵、除霧能力也得到了提高,煙氣中煙塵和氣溶膠含量也大幅降低。因此,超低技改后某電廠的“石膏雨”現象已基本消失。

但同時發現,廠區局部地區仍時常會有“雨滴”掉落,這是由于排煙溫度較低(通常在48~52 ℃),脫硫吸收塔出口帶有飽和水的凈煙氣在排出過程中部分冷凝形成液滴,煙氣夾帶部分冷凝液滴自煙囪口排出后遇周圍空氣煙氣溫度進一步下降,飽和水蒸氣隨之也不斷凝結成水滴,煙氣中的液滴不斷長大最終滴落下來形成了所謂的“煙雨”。

“煙雨”由兩部分組成:一是煙氣中本身夾帶的液滴,飽和凈煙氣流經煙道和煙囪通常會有2~4 K的溫降,由下式可見這會形成大量的冷凝液,這部分冷凝液極易被高流速的煙氣流夾帶而形成“煙雨”;二是飽和煙氣經煙囪口排出與周圍空氣混合降溫后凝結的水,環境溫度越低空氣濕度越大,煙氣與空氣混合后的過飽和程度也就越大,也就越容易析出形成“煙雨”。就煙氣的總含水量和水蒸氣分布區域而言,相比之下第二部分要遠大于第一部分。

Qm=0.026 41T2+0.034T+5.831 6

(1)

式中:Qm為每立方米飽和煙氣中水蒸氣含量,g/m3;T為飽和煙氣溫度,℃。

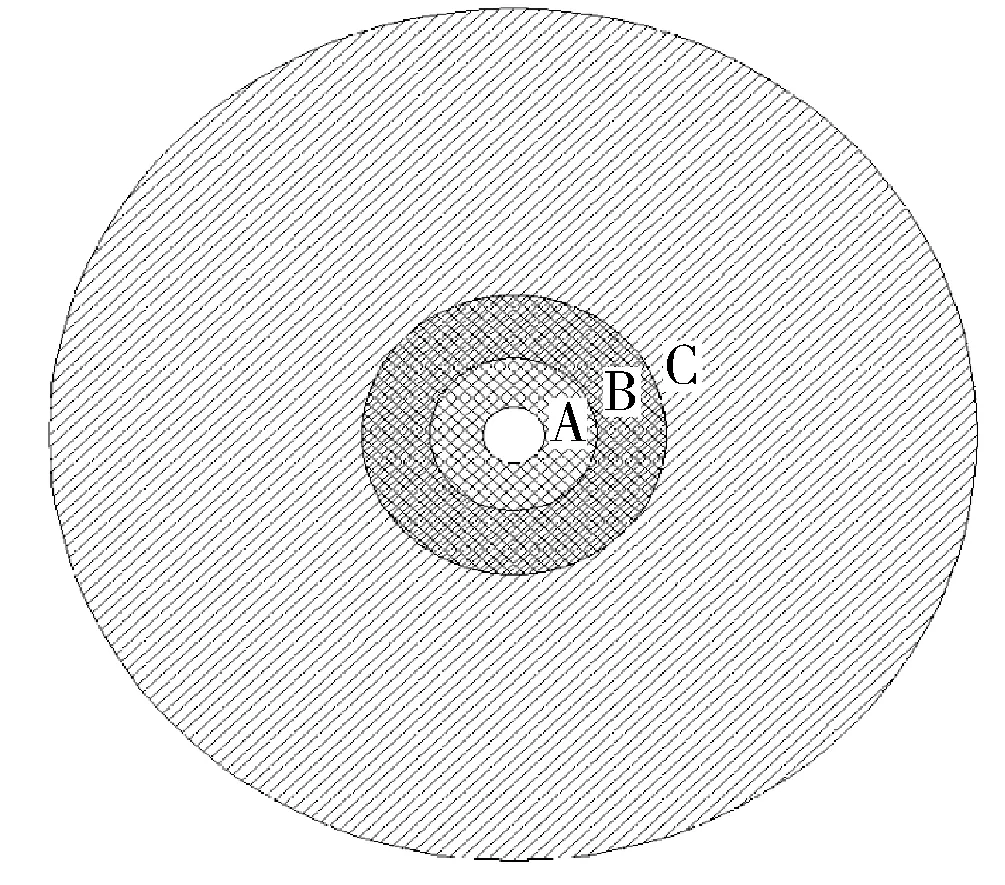

圖1為“煙雨”的雙分散模型。

A+B—夾帶分散區;B+C—冷凝分散區;B—兩區域的重疊部分。圖1 “煙雨”的雙分散模型

由煙氣夾帶所形成的這部分“煙雨”在煙氣排出煙囪后會很快滴落,因此它的散落區域比較有限,稱之為夾帶分散區。隨著煙氣流速和風速的變化,這一分散區域的半徑和最大沉降位置也會隨之而改變;由飽和煙氣降溫凝結所形成的“煙雨”相對來說總量大、散落區域較廣,散落區稱之為冷凝分散區,影響冷凝分散的因素較多,故而這一分散區域的半徑和最大沉降位置也不固定,但由于煙氣經煙囪口排出后會很快降溫凝結,因此其最大沉降位置通常離煙囪口不會太遠,一般都在幾十米范圍內。冷凝分散區與夾帶分散區的交叉區域B兼具有兩種分散,“煙雨”現象通常會比較明顯,如果兩種分散的最大沉降位置均處于這一區域甚至重疊在一起,那么在這一區域便會形成較強的“煙雨”。

2 影響“煙雨”形成與分布的因素

經查閱相關資料,結合雙分散模型和高斯擴散模式,總結出影響“煙雨”形成與分布的因素主要是煙氣提升高度、“白煙”長度和最大凝結量,而這些因素又受到環境溫度、環境濕度、風速、氣壓、溫度遞減率、煙氣溫度等的影響[2]。

2.1 外部因素

2.1.1 環境溫度

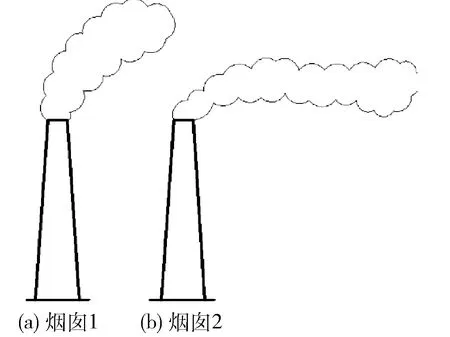

當環境溫度高時,煙氣提升高度會下降,達到最大高度的距離也會縮短,觀察到的“白煙”長度也會變短(見圖2中的“煙囪2”),分散區變小。同時,由于環境溫度與煙溫的溫差小,凝結水量也會變少,所以此時不太可能出現“煙雨”,即使出現也是集中在煙囪附近的很小區域。

圖2 不同環境溫度下煙雨形態的比較

當環境溫度低時,煙氣與空氣混合后的溫降大,混合后的過飽和程度也就越大,經計算,環境溫度由30 ℃降至10 ℃,煙氣的最大凝結水質量分數將會由0.137%升至0.43%,且由于其“白煙”長度長,冷凝分散區大,“煙雨”的影響范圍也會變大。這也就是為什么冬季的“煙雨”長、“煙雨”大的原因。

2.1.2 環境濕度

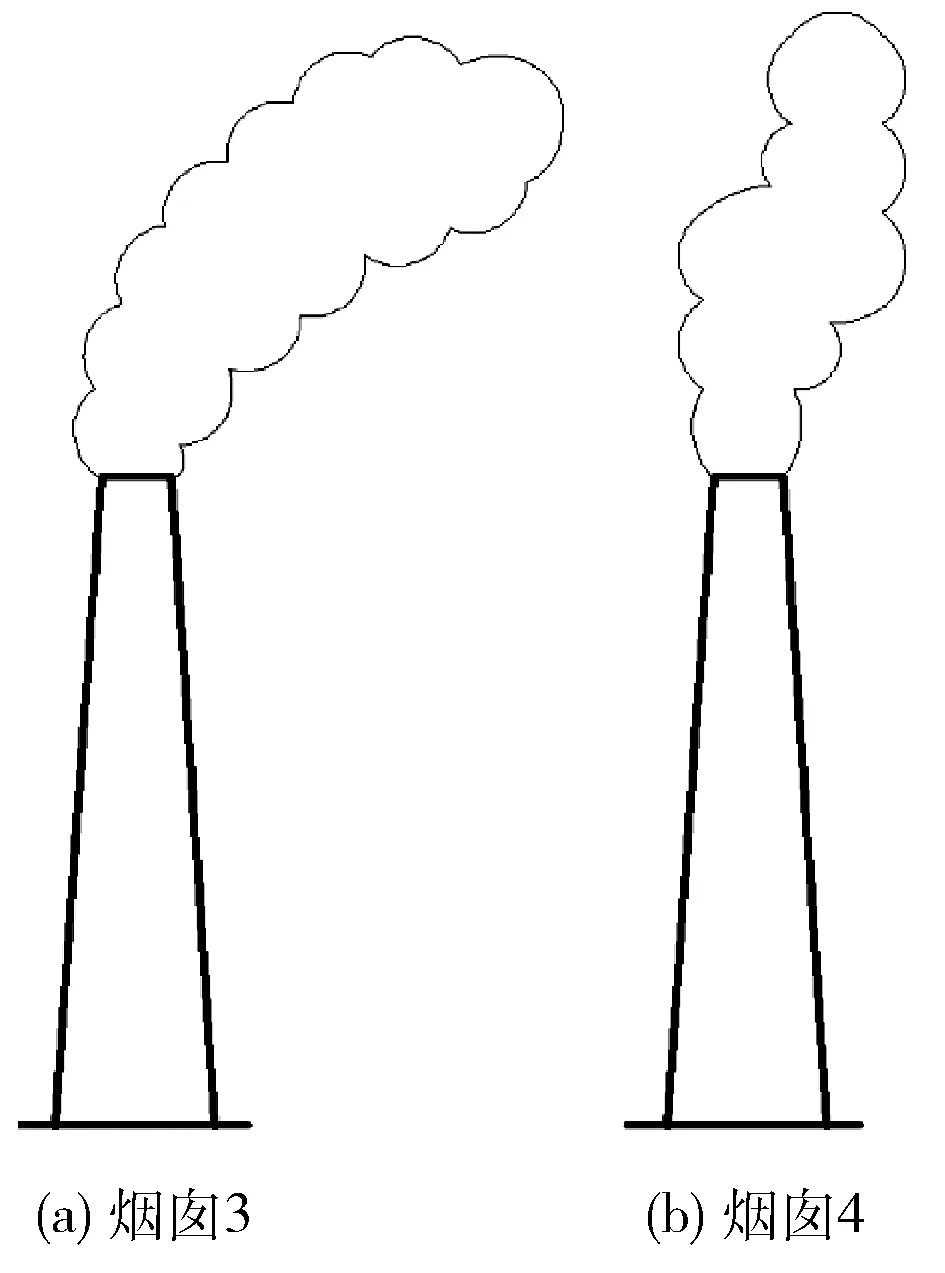

當環境濕度增大時,煙氣與空氣混合后的過飽和程度也就越大,煙氣的最大凝結水量會適當增加。同時,環境濕度越大,煙氣提升高度與達到最大高度的距離也同時增加,觀察到的“白煙”長度也相應變長(見圖3中的“煙囪4”),“煙雨”的影響范圍變大,這主要是由于環境濕度大、煙氣的凝結量加大,水蒸氣凝結時釋放的潛熱多,使煙氣受到的浮力變大所致。

圖3 不同環境濕度下煙雨形態的比較

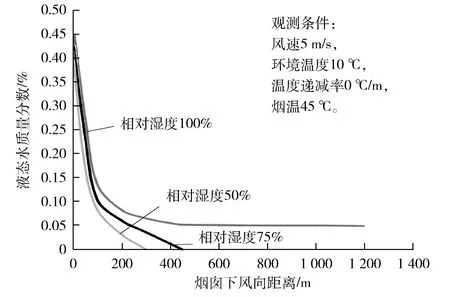

圖4是以國內某600 MW機組為測算實例得到的不同濕度下的水蒸氣凝結曲線圖。由圖4可以獲得如下信息:

(1) 煙氣離開煙囪后,凝結水量便增大到最大值,而后較為迅速地減小,最大凝結水量一般出現在煙囪下風口的幾十米處。

(2) 環境的相對濕度越大,凝結水量增大到最大值后減小的速率越小,相對減小的越緩慢。

(3) 當環境的相對濕度較低時,凝結水量在300 m以內即減小到0。可見一般情況下冷凝分散區也不會太大,而且考慮到只有較大的液滴才會形成明顯的“煙雨”,故而“煙雨”的主要影響范圍應該約在煙囪下風口幾十米至二百米之間,只有當環境濕度比較大時,才會增大到300 m左右。

(4) 當環境濕度接近于飽和狀態時,凝結水質量分數隨距離減小而降低到大約0.05%以后將維持在該值附近,不再有明顯變化。

圖4 45 ℃濕煙氣在不同濕度下的水汽凝結曲線

通常夜間“煙雨”現象較白天明顯,尤其是晝夜溫差較大的夏秋之際更為凸顯,這是由于夜間氣溫低、水的飽和蒸汽壓相對較小,導致夜間的空氣濕度相對較大所致。

2.1.3 風速

風速變大,煙氣總含水量和擴散過程中的最大含水量都沒有明顯變化,但在擴散過程中最大含水量出現的位置會變遠,同時煙氣的提升高度會下降,煙氣達到最大高度的距離將增加,白煙變長(見圖5中的“煙囪2”),“煙雨”的影響范圍變大。可見風速對“煙雨”的形成影響程度不大,一般情況下只對其影響范圍起作用。

圖5 不同風速下煙雨形態的比較

2.1.4 氣壓

當環境氣壓相對較低時不易于煙氣的擴散,煙氣的總含水量不變,但是擴散過程中的最大凝結水量會有所增加,同時由于氣流上升使得煙氣的提升高度也會稍有提高(見圖6中的“煙囪4”),總體上縮小了雙分散區,這時一般就會在煙囪附近形成較明顯的“煙雨”。

圖6 不同氣壓下煙雨形態的比較

2.1.5 溫度遞減率

當溫度遞減率增大時,煙氣提升高度與達到最大高度的距離同時增加,最大凝結水量也會稍有增加,但增加的幅度都不大,故而溫度遞減率是形成較明顯“煙雨”的輔助性因素,而非主要因素。

2.2 內部因素

2.2.1 煙氣溫度

對于濕煙氣而言,煙氣溫度越高其總含水量越大,公式(1)很好地證明了這一點。而且,煙溫高不僅總含水量大,其煙氣擴散過程中的最大凝結水量也會變大。同時,煙溫高、煙氣的抬升力大,煙氣的提升高度與達到最大高度的距離也增加,“煙雨”的影響范圍也隨之變大。經計算,煙囪排煙溫度由45 ℃升至55 ℃,煙氣的最大凝結水質量分數將會由0.43%升至0.829%,白煙長度將會增大2~3倍。此外,煙溫高、煙氣流速也快,煙氣的夾帶程度也變大,雙分散模型中的B區變大,故而煙溫越高越容易形成“煙雨”。

2.2.2 主機

主機方面主要是機組的負荷、煤質、燃燒調整以及低溫省煤器的投運情況通過影響煙氣量與排煙溫度而影響著“煙雨”量及其分布。煙氣量增加,煙氣流速加快,我國的煙囪設計規范中規定煙囪內的煙氣流速一般控制在18~20 m/s,當煙氣流速大于18 m/s時煙氣分散煙囪下部凝霧的能力很強(1 000 MW機組滿負荷運行時煙囪內的煙氣流速可達25.8 m/s),凝霧被打散后相當一部分液滴被煙氣所夾帶,這便會增大煙氣含水量和夾帶分散區。

脫硫吸收塔進口煙溫升高會使得凈煙氣溫度升高,一般的進口煙溫每升高5 K相應的凈煙氣溫度會升高約0.4 K,同時吸收塔進口煙溫升高還會使得塔內蒸發量變大,一般的進口煙溫每升高5 K相應的每1 000 m3煙氣將多蒸發2.62 kg水。

2.2.3 吸收塔

吸收塔方面對“煙雨”的形成和影響非常小,主要有可能的影響有兩方面:一是液氣比和漿液溫度,液氣比和漿液溫度增大時會使得煙溫和帶水量稍有增加,但程度很小,液氣比與漿液循環泵的運行臺數有關,是由機組負荷和煤質所決定的,而漿液溫度又是由氣溫、循環泵臺數以及工藝水溫度決定的,故而這方面因素又是無法調整的;二是吸收塔設計方面,超低排放改造后新增的二級塔相對于一級塔煙氣流速較高,同時湍流器的設置也會增大煙氣的含水量,但同時這方面因素的影響程度非常小,同時也是不可干預的。

2.2.4 濕式除塵器

濕式電除塵主要影響“煙雨”的夾帶分散部分[3],一期2臺濕電的除霧滴能力在70%~85%,可以說基本除掉了直徑在20 μm以上的霧滴,但二級塔的煙氣流速是4.5 m/s,夾帶能力有限,經過除霧器后,20 μm以上的霧滴量原本已經很少,而濕電對20 μm以下的霧滴去除能力一般在50%以下,因此濕電對夾帶分散的影響也是比較有限的。

濕式電除塵在調試后廠家給出的參數設置建議是:1號機組濕電二次電流限值為600~1 000 mA,2號機組二次電流限值為1 200~1 600 mA,在此期間運行既可以保證對懸浮顆粒有較好去除效果又不至于消耗過多的電能,因此長期以來也是始終在這一范圍內進行運行調整。近期嘗試著將濕電參數調高來觀察其對“煙雨”的影響,但沒有觀察到“煙雨”現象的明顯變化[4]。2號機組濕電有2個電場因缺陷暫時無法處理而停運,但其故障停運的時間已經相當長,因此這些不是導致近期“煙雨”現象加重的原因。

此外,濕電沖洗也有可能會影響夾帶分散;但濕電沖洗的沖洗時間短、沖洗周期相對較長,而且專業上對濕電沖洗的時間、頻次都有著嚴格的規定,長期以來一直都是依照規定對濕電進行沖洗,近期并沒有增加頻次和沖洗時間等特殊操作。

濕電沖洗噴嘴脫落會影響煙氣的夾帶分散,但如果沖洗噴嘴有脫落,首先對應電場的運行參數應該會出現異常,而且濕電沖洗的水量也不是很大,單個噴嘴的水量則更低,如果一個或幾個噴嘴脫落,對夾帶分散所造成的影響相當有限,要是使“煙雨”現象明顯變大,得需要有大面積的噴嘴脫落,這種情況可以說是基本不可能出現的。

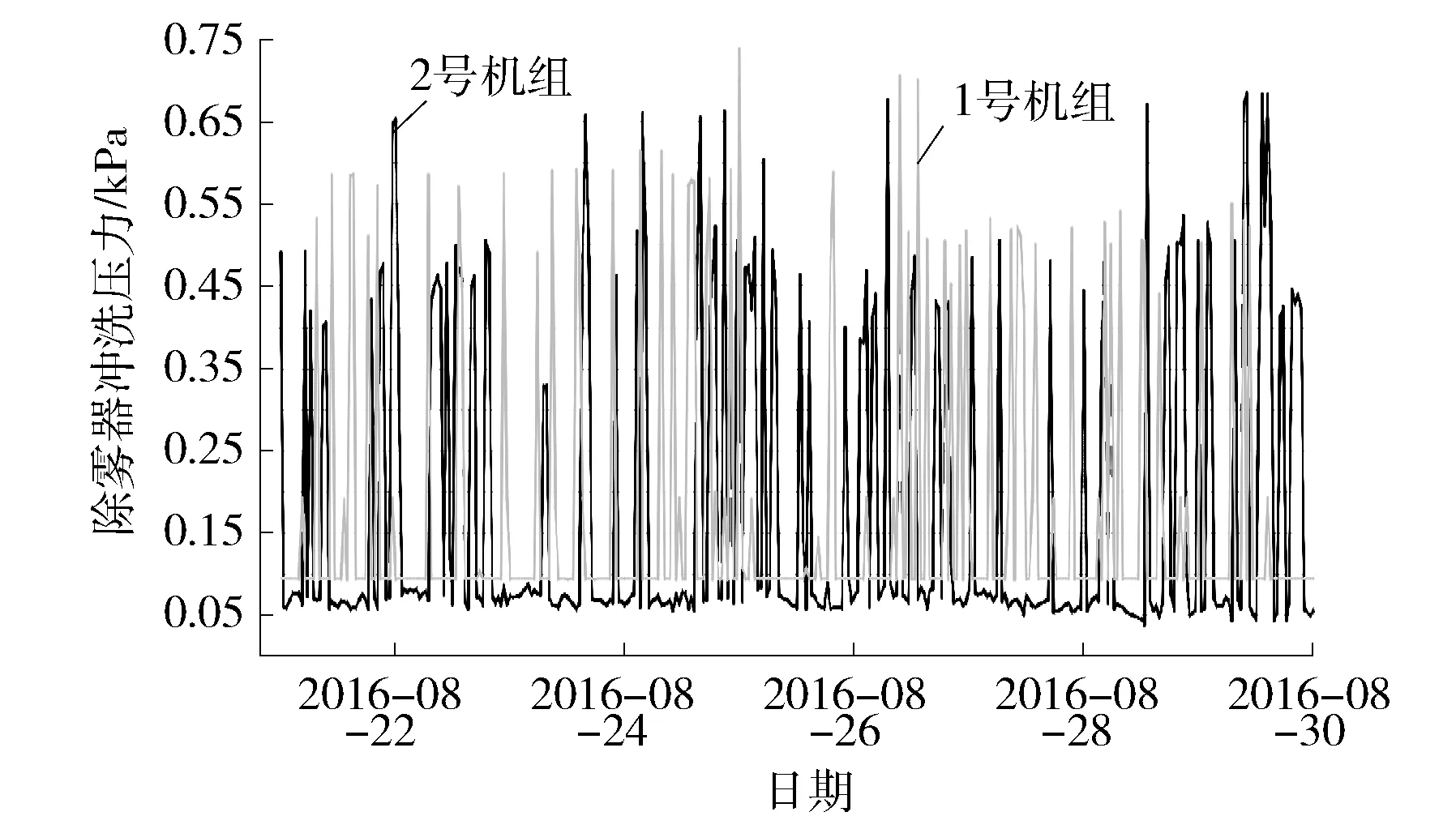

2.2.5 除霧器

除霧器對“煙雨”的形成和影響主要體現在沖洗方面,當除霧器沖洗不及時時,除霧器通流面積變窄,煙氣流速加快,除霧效果變差;當除霧器沖洗過于頻繁(尤其是上兩層沖洗)或壓力過高時會使煙氣夾帶水量變大。查詢歷史曲線可見,近期除霧器壓差始終維持在較低的200 Pa以下,且較為平穩(見圖7),除霧器的沖洗壓力、沖洗頻次也沒有明顯的突增(見圖8)。雖然說近期機組負荷較高,為維持水平衡適當延長了除霧器的沖洗時間,但也是十分有限的,而且除霧器方面主要影響的是煙氣夾帶量,夾帶分散區域有限,距離也較短,一般情況下只會影響煙囪附近區域的“煙雨”。除霧器沖洗噴嘴脫落的影響與濕電噴嘴的影響大同小異,不再復述。

圖7 1號、2號機組除霧器差壓曲線

圖8 1號、2號機組除霧器沖洗壓力曲線

2.2.6 設備方面

設備方面比如說吸收塔內部構造、除霧器及濕電沖洗噴嘴,此外還有檢修工藝和維護周期、煙道設計、設備本體漏風情況等,這部分因素主要是影響著煙氣量、煙氣流速場以及煙氣夾帶情況,對“煙雨”是有一定的影響,但一般情況下影響不大。

3 近期“煙雨”現象凸顯的原因

總結“煙雨”現象內外兩方面的影響因素,可以得出如下結論:

(1) “煙雨”受到多種原因的影響,是多種原因共同作用的結果,“煙雨”受到外因的影響大于內因,外因起著主要甚至是決定性的作用。

(2) 內因方面人為可調控的部分少,機組負荷、煤質以及煙溫方面占主體。內因方面對夾帶分散影響較大,外因方面對冷凝擴散影響較大,外因決定著擴散方向,主導著擴散范圍。

(3) 由于在濕電沖洗與參數調整、低溫省煤器和鍋爐燃燒運行調整等方面,專業上都有對應的技術措施和規定,也有相應的指標管理,人為調整的余地不大,長期以來運行也比較穩定,近期更沒有較大或異常操作,故而近期“煙雨”現象凸顯的問題不應是這方面因素造成的。

(4) 正常情況下,影響“煙雨”的幾個主要根本因素是環境溫度、環境濕度和煙氣溫度,次要因素是機組負荷、氣壓和煤質。故當濕度大、環境溫度低、氣壓低、煙溫高、機組負荷高時,容易出現范圍較大、較為明顯的“煙雨”現象。

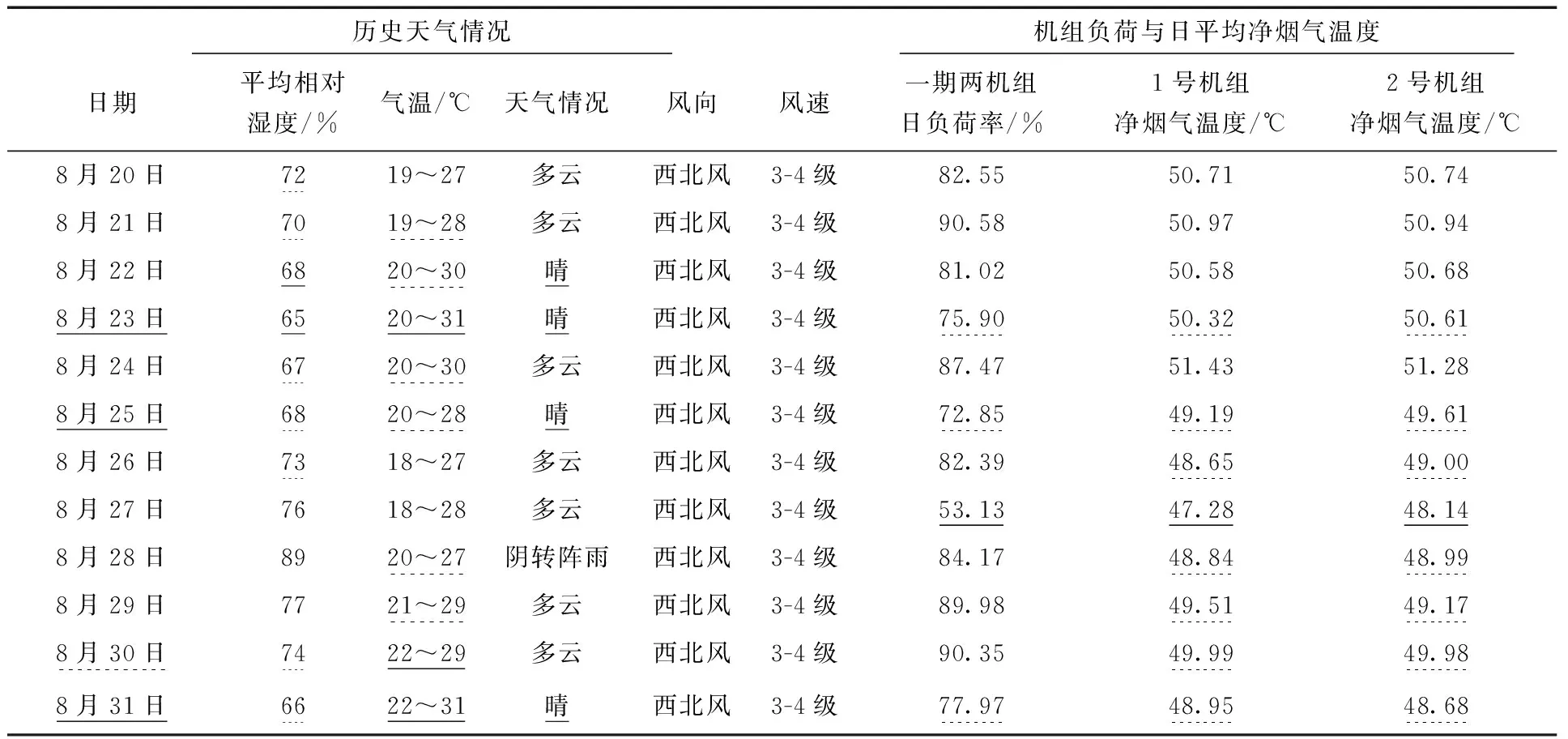

對照2016年8月下旬機組的負荷率與凈煙氣溫度,統計見表1。

表1 近期天氣情況與機組負荷、煙氣溫度對照表

統計此地區近期的天氣情況發現,此地區8月下旬相比之前氣溫較低,月末稍有回升,空氣相對濕度較大,平均處于60%以上,天氣多以陰云為主,說明氣壓較低,風向是西北方向,這就使得煙氣向東南擴散,覆蓋該電廠的生活區部分,“煙雨”一旦出現更容易被感知。

表1中未處理部分表示有利于形成“煙雨”,加下劃線部分表示不利于形成“煙雨”,加粗部分表示對“煙雨”形成的影響不明顯。綜合各種因素,將未處理部分相對較多的對應日期加下劃線,表明這一天形成明顯“煙雨”現象的概率較大,結果看到8月下旬利于“煙雨”形成的天數較多,可見,近期該電廠“煙雨”現象凸顯的原因主要是環境氣候和機組負荷等因素影響所致。

4 結語

對該電廠實際運行數據統計與分析,可以看出,影響“煙雨”的幾個主要根本因素是環境溫度、環境濕度和煙氣溫度,次要因素是機組負荷、氣壓和煤質。故當濕度大、環境溫度低、氣壓低、煙溫高、機組負荷高時,容易出現范圍較大、較為明顯的“煙雨”現象。

[1] WEILERT C V,PATTISON D C,RICHART S D. EPRI wet stacks design guide[J].SciTech Connect,1995.

[2] 陳牧. 濕法脫硫后煙囪出口煙氣液滴夾帶問題分析及解決[J]. 電力建設,2010,31(10): 80-83.

[3] 程水新. 濕法煙氣脫硫系統中“石膏雨”問題的分析及對策[J]. 電力建設,2010,23(5): 27-30.

[4] 馮金煌,陳活虎. 脫硫噴淋塔除塵的影響因素及效果分析[J]. 環境工程,2010,28(3): 70-72,84.

Formation Mechanism of Water Droplets in Exhaust Chimney of Power Plants

He Xiong,Jiang Lei,Zhen Wenlong

(Tianjin SDIC Jinneng Electric Power Co.,Ltd.,Tianjin 300480,China)

An introduction is presented to the formation mechanism of “misty rains” in thermal power plants,including the internal and external influencing factors. Based on analysis of operation data obtained at different environmental temperatures and wind speeds,the primary and secondary causes leading to the formation of “misty rains” were found,to which corresponding countermeasures were proposed.

thermal power plant; misty rain; environmental temperature; gas temperature; main equipment; absorber

2016-09-20;

2016-11-28

賀 雄(1980—),男,工程師,從事火力發電廠運行管理工作。

E-mail: 8407086@qq.com

X701

A

1671-086X(2017)04-0267-05