“大師”的誕生需要好的生產機制

劉佳璇++胡緒穎

產業整體原創能力的高低,并不僅僅取決于創作者的個人天才,更多取決于是否有良好的生產機制來支撐創意生產

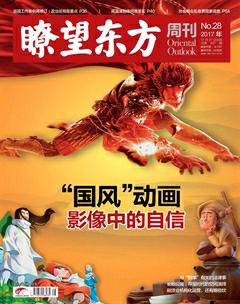

2017年7月,風格獨特的動畫電影《大護法》上映后,迅速在互聯網上引起討論熱潮,人們又想起《大圣歸來》和《大魚海棠》在前兩年引起的輿論關注和票房成功。

另一廂,光線傳媒和愛奇藝聯合宣布國內首部動畫網絡大電影《星游記》定檔8月11日。看起來,國產動畫電影無人問津、人人唱衰的黑夜已經過去。

中國傳媒大學動畫與數字藝術學院教授高薇華認為,可喜的是,近年來已經涌現了一批專注動畫電影原創研發的獨立團隊,比如《大圣歸來》背后的十月文化、《小門神》背后的追光動畫、《姜子牙》背后的中傳合道等;而另一方面,優秀的動畫電影工作室,已經可以獲得彩條屋影業這類市場發行經驗豐富、專注動畫電影市場的團隊支持。

“未來,如果行業中出現真正建立起合理原創創作機制的研發團隊,在創作的源頭上必然帶動整個行業的良性生態。”高薇華說。

中國潮流文化社區bilibili(即B站)董事長陳睿認為,中國動畫已經到了“萬事俱備,只等大師”的階段。陳睿說:“有市場的容量,技術上的基礎建設也夠了,現在是最好的時代,我們在等待那幾個‘大師的到來。”

呼喚“大師”

無論是好萊塢還是日本,動畫行業都有一批影響深遠的“大師級人物”,比如沃特·迪士尼、宮崎駿、蒂姆·波頓、手冢治蟲。

而談起中國動畫大師,人們掰起手指數的仍然萬籟鳴、特偉、馬克宣這些上海美術電影制片廠的老先生們,還沒有看到產業化背景下新一代大師的出現。

在國產動畫電影的“頻頻喜報”中,令人尷尬的是,2016年上映的國產動畫電影多達49部,但票房過億元的僅有3部,有半數以上國產動畫電影票房慘淡,均未超過1000萬元。

“著急呀,恨不得搶銀行的那種心態,急于成功,急于掙錢。”某動畫公司董事長對本刊記者感嘆。

呼喚大師并非迷信于某個人能夠“拯救”一個產業,而是呼喚具有風格標識和民族意識的領軍人物。中國動畫研究院副院長曹小卉指出:“大師和普通動畫家的區別在于,他的作品做得既有很好的視覺效果,又有精神力量,體現他對生活更深入的洞察。”

過去二十年時間,由于整體環境較為糟糕,投身動畫的人才梯隊出現了斷層。而從近年來開始,無論是公眾還是資本,都對國產動畫投以了足夠的關注,動畫行業地位得到整體提升。

一位網友評論說:“十年前,如果有人說自己是做動畫的,恐怕會有很多人不理解,但是今天若是再說這句話,那么也許一大群人就會過來大喊‘畫手大神了。”

在這樣的背景下,國產動畫行業正處在培育大師的階段,高薇華認為,隨著產業和人才梯隊建設漸漸走向良性循環,“我們可以期待,中國動畫新一批的動畫大師在這樣的環境中漸漸成長起來”。

創作機制仍未成熟

據國家新聞出版廣電總局2016年全國電影劇本(梗概)備案、立項公示,全年共立項182部動畫電影,而2014年和2015年,動畫電影立項均為140部左右。

這給了年輕創作者大量的實踐機會,然而,光線傳媒彩條屋影業CEO易巧發現,“拿到了錢都開始做原創,但很多制作公司根本沒有原創能力,接下來兩三年,可能會因為沒有產出陸續破產,甚至倒閉。”

產業整體原創能力的高低,并不僅僅取決于創作者的個人天才,更多取決于是否有良好的生產機制來支撐創意生產。

2016年下半年,《大魚海棠》導演梁旋和張春前往美國洛杉磯,仔細考察了迪士尼公司的生產機制,他們發現,迪士尼作品的前期研發時間非常長,至少需要18個月的時間,甚至2~3年時間也是有的。

此外,迪士尼還從皮克斯工作室吸納了“故事智囊團”機制。“故事智囊團”由40位不同年齡的導演、編劇、藝術家組成,在每次創作關鍵節點為創作團隊把脈,在多次內部試映會中提供建議,但決策權仍然交給導演。

梁旋、張春認為,現階段的中國動畫電影有必要“引入迪士尼先進的創作理念和創作協作機制,發掘和培養更多本土創作者”。

有分析者認為,中國動畫產業亟需迪士尼這類能夠整合全產業鏈的平臺型公司。

《大護法》的導演不思凡則對本刊表達了不同看法:“國人要有一種思維上的突破,先花更多時間來發現自己的獨立原創力量。我倒是希望中國動畫的獨立個體先站起來,然后再談全產業鏈的工業化規模生產。”

在不思凡看來,起步階段的國產動畫產業應該有更大的想象空間,先出現一批具有獨立原創能力的工作室,率先探索合理的生產創作機制,然后借助已經積累的資金和技術鏈基礎,讓創作人才和龐大的市場體系進行良好交融。

需要好的制片人

一部好的動畫作品,在卓越的創作者背后,往往還有一位優秀的動畫制片人。

在高薇華看來,易巧就是如今動畫制片人中的一位代表,“他既有市場運營經驗,又熱愛動畫”。在《大魚海棠》和《大護法》兩部電影里,他承擔的都是總制片人的角色,目前還嘗試發行《大護法》這樣的“鬼才之作”。

近年來,中國真人電影已經開始注意到制片管理的重要,有很多業內人士開始呼喚引入“制片人中心制”。由于動畫電影行業在中國還剛剛起步,動畫公司雖意識到了制片管理的重要性,但具備豐富經驗的動畫制片人還是缺乏。

中國動漫集團節目制作中心中娛文化股份有限公司總經理助理陳豐認為,“目前國內動畫公司,尤其是初起階段的三維動畫公司容易陷入一個誤區,那就是‘項目導演負責制”,即公司管理層希望由動畫導演同時對作品創作、生產的過程全面負責,同時承擔質量與周期的責任。

這種誤區在項目進行中導致的問題是,當導演同時考慮質量與進度,往往分身乏術,造成項目管理的混亂,比如預算支出出現問題、人員設備調度無序……這些問題直接關系到項目本身的成敗。

陳豐分析造成這種誤區的原因:其一,導演在作品創作上占據的主導地位,讓決策者過度依賴導演;第二,決策者對于動畫行業專業知識的匱乏,引發了對中國真人電影、電視劇模式的盲目效仿。

“動畫電影和真人電影不同的是,從研發到制作成片周期非常長,在制作階段要長期統籌幾百人的團隊,包括團隊內部的管理,與其他外部合作團隊的配合,讓大家都在良好的創作氣氛中實踐探索,這個過程是很考驗人的。”高薇華說。

陳豐認為,單個動畫電影項目中,導演和制片實際是互相制約平衡的關系,項目既非“導演負責制”、也非“制片負責制”,而是由動畫公司中負責統籌的“總制片人”來負責。“總制片人”應該是公司所有重點項目真正的決策者,會依托作品本身來選擇適合的導演和制片管理。

“這種機制是邁向工業化、流程化的巨大進步。”陳豐說,如今已經有動畫公司邁向了這個階段。

至于未來動畫制片人的人才來源問題,在高薇華看來,真人電影制片人未必能駕馭好動畫電影的制片運營。

高薇華提到,作為吉卜力工作室的“幕后英雄”,日本動畫制片人鈴木敏夫與動畫大師宮崎峻、高畑勛都是多年合作,制片人和動畫導演是在互相理解的基礎上進行分工。雖然動畫制片人未必一定要動畫專業出身,但除了具備制片管理知識和經驗外,最重要的是“要懂動畫制作流程、懂動畫創作者”。