骨質疏松癥患者骨密度與血清25羥維生素D的相關性研究

陳小香 譚新 鄧偉民*

1. 廣州總醫院,廣東 廣州 510010 2. 廣州中醫藥大學,廣東 廣州 510010

骨質疏松癥是以骨量減少、骨組織顯微結構受損破壞所導致的骨脆性及骨折危險性增加的一種慢性、全身性骨骼系統疾病[1],主要表現為骨痛、腰背酸痛、身高縮短、駝背甚至骨折。隨著我國逐漸進入老年社會,骨質疏松癥的患病率逐年增加[2]。因此,對于重大慢性疾病骨質疏松癥的早發現、早預防、早診斷、早治療新技術及應用研究來說至關重要。維生素D(vitamin D,VD)是保證生長發育、調節骨代謝的骨質形成和肌肉系統正常功能的重要體液因子[3],需經體內代謝羥化后,才能發揮生物活性,羥化后的維生素D又稱活性維生素D。關于骨密度(bone mineral density,BMD)與VD關系的探討已有多篇文獻報道[4]。本文通過對2015年4月1日至2016年8月30日在廣州軍區廣州總醫院住院的397例患者進行骨密度及血清25-(OH)D檢測,以了解該人群骨密度及25-(OH)D水平,分析二者之間的關系,并對不同年齡段的骨質疏松癥患者的25-(OH)D水平進行分析,旨在為骨質疏松癥的早期預防、診斷、治療提供依據。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

選取2015年4月-2016年8月在廣州軍區廣州總醫院醫院骨病綜合科及內六科住院的人群為對象,年齡50~97歲,共397例,平均年齡(69.40±10.42)歲。經醫院倫理委員會批準,并同患者簽署知情同意書,由專人詢問既往史、臨床特征等。

1.2 診斷標準

符合《中國人骨質疏松癥建議診斷標準》(第二稿)的診斷標準:骨質疏松診斷參照世界衛生組織推薦的診斷標準,基于雙能X線吸收測定法測定,與同性別、同種族正常成人相比,骨密度≤同性別、同種族、同部位骨峰值骨量均值與2個標準差的差值;骨密度通常用T評分表示,T=(測定值-骨峰值)/正常成人骨密度標準差,T≥-1.0 SD為正常,-2.5 SD (1)6個月內服用過性激素、類固醇激素、抗驚厥藥、利尿劑、甲狀旁腺激素、降鈣素、維生素D類似物、二磷酸鹽、氟化物等影響骨代謝水平的藥物;(2)患內分泌疾病,如甲亢、甲旁亢等;(3)過量用藥,如糖皮質激素、肝素;(4)骨軟化癥、多發性骨髓瘤及其他繼發性骨質疏松癥者;(5)慢性肝病,血肌酐水平>177 μmol/L的慢性腎病者;(6)患惡性腫瘤者;(7)皮膚疾病無法接受陽光照射者。 1.4.1觀察指標:①BMD(g/cm2):腰椎1~4、左側股骨頸、左側股骨上端的BMD;②身體成分(歲):年齡。 1.4.2骨密度測定:采用美國GE公司生產的Lunar Prodigy(DEXA)骨密度儀檢測上述指標。依診斷標準將入選者分為正常骨量組(n=118)、骨量低下組(n=153)、骨質疏松組(n=126)。 1.4.3標本采集:體檢當日留取空腹靜脈血3 ml,3000 r/min 離心5 min,取上清,按每次用量分裝后立即置-70 ℃冰箱凍存待測,測試前置室溫復融后按說明書要求進行操作。 1.4.425-(OH)D測定:采用瑞士羅氏公司的Cobase 411電化學發光免疫分析儀及其配套試劑測定25-(OH)D。所有受試者晨起采集空腹血3 mL,血清經低溫離心分離后置于-20 ℃保存,避免樣品反復凍融。采用酶聯免疫(IDS公司,英國)試劑盒定量測定血清25-(OH)D水平,靈敏度為2 ng/mL。批間變異系數和批內變異系數均<10%。判斷標準:多數學者認為維生素D嚴重缺乏:血25-(OH)D<25 mmol/L(<10 ng/mL)。維生素D缺乏:血25-(OH)D為25~49 mmol/L(10~19.6 ng/mL)。維生素D相對不足:血25-(OH)D為50~74 mmol/L(20~29.6 ng/mL)。維生素D正常:血25-(OH)D≥75 mmol/L(≥30 ng/mL)。維生素D過量:血25-(OH)D>375 mmol/L(>150 ng/mL)。為了骨骼健康和預防多種慢性疾病,血25-(OH)D應達到75~100 mmol/L(30~40 ng/mL)[5-6]。 1.4.5血清I型膠原氨基端前肽(procollagen type 1 amino-terminal propeptide,P1NP)、β膠原降解產物(beta collagen degradation products,β-CTX)、甲狀旁腺素(parathyroid hormone,PTH)、N端骨鈣素(N end of osteocalcin,N-MID)的測定:采用羅氏公司Elecsys 2010型全自動電化學發光免疫分析儀測定。 正常骨量組年齡明顯小于骨質疏松組(P<0.05),骨量低下組年齡明顯小于骨質疏松組 (P<0.05);25-(OH)D水平為骨量正常組>骨量低下組>骨質疏松組,但差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。 表1 各組年齡、25-(OH)D相對表達水平Table 1 Relative levels of age and 25-(OH)D in each group 注:a表示與正常骨量組比較:P<0.05;b表示與骨量低下組比較:P<0.05。 骨量低下組及骨質疏松組血清骨轉換生化指標P1NP、N-MID均明顯高于正常骨量組(P<0.05);PTH、β-CTX水平為骨量低下組>正常骨量組>骨質疏松組,但差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。 表2 各組PTH、P1NP、β-CTX及N-MID相對表達水平Table 2 Relative levels of PTH, P1NP, β-Crosslaps, and N-CTX in each group 注:a表示與正常骨量組比較:P<0.05;b表示與骨量低下組比較:P<0.05。 骨量低下組及骨質疏松組的BMD均明顯低于正常骨量組,骨質疏松組明顯低于骨量低下組(P<0.05)。見表3。 表3 各組不同部位骨密度相對表達水平(g/cm2)Table 3 Relative levels of BMD of different parts in each group(g/cm2) 注:a表示與正常骨量組比較:P<0.05;b表示與骨量低下組比較:P<0.05。 年齡與L1-4BMD、左側股骨頸BMD、左側股骨上端BMD、25-(OH)D的相關系數分別為-0.129、-0.402、-0.373、-0.121(P<0.05),25-(OH)D與L1-4BMD、左側股骨頸BMD、左側股骨上端BMD差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。 表4 不同部位骨密度與年齡、25-(OH)D的相關性分析Table 4 Correlation analysis among BMD of different parts, age, and 25-(OH)D 注:**:在 0.01 水平(雙側)上顯著相關;*:在 0.05 水平(雙側)上顯著相關。 年齡與PTH、P1NP、β-CTX、N-MID差異無統計學意義(P>0.05);25-(OH)D與PTH、P1NP、β-CTX差異無統計學意義(P>0.05),與N-MID的相關系數為0.193(P<0.01);各組不同部位BMD與PTH差異無統計學意義(P>0.05),與P1NP、β-CTX、N-MID的相關系數見表5(P<0.01)。 骨量正常組、骨量低下組、骨質疏松組中25-(OH)D嚴重缺乏所占比例分別為46.6%、47.7%、48.4%;骨量低下組、骨量正常組、骨量正常組中25-(OH)D缺乏所占比例分別為50.3%、51.6%、53.4%;25-(OH)D相對不足在骨量正常組與骨質疏松組中所占比例為0。見表6。 表5 骨質疏松4項與年齡、25-(OH)D、不同部位骨密度的相關性分析Table 5 Correlation analysis among BMD of different parts, PTH, P1NP, β-Crosslaps, N-CTX, and 25-(OH)D 注:**:在 0.01 水平(雙側)上顯著相關;*:在 0.05 水平(雙側)上顯著相關。 表6 各組中25-(OH)D所占不同比例(%)Table 6 Different proportion of 25-OHD in each group(%) 骨質疏松癥在世界常見病、多發病中居第7位[7],且每年骨質疏松癥的患病率呈上升趨勢,主要原因在于人們對骨質疏松癥的認識很薄弱,在出現了臨床癥狀(腰背酸痛、駝背、骨折)后才就醫,給患者及社會、國家帶來巨大的經濟損失,因此,加大對骨質疏松癥知識的普及、宣傳、預防及治療非常有必要。骨密度、骨代謝水平及維生素D對骨質疏松癥的形成、預防、治療及管理都有很重大的影響。 骨密度測定可以早期發現骨量減少及骨質疏松患者,盡早進行干預,從而減低骨質疏松骨折的發病率[2]。本研究結果顯示,參加受試人群共397例,其中骨量正常者118人(29.72%),骨量減少及骨質疏松的比例分別為38.54%、31.74%,說明骨量減少、骨質疏松患者在該人群中比較普遍。本研究年齡范圍為50~97歲,平均年齡(69.40±10.42)歲,年齡值表現為骨量正常組<骨量減低組<骨質疏松組,所選骨質疏松、骨量減少及骨量正常組的年齡差異具有統計學意義,提示年齡越高,骨質疏松癥的患病率越高。不同部位的骨密度與年齡、P1NP、β-CTX、N-MID差異具有統計意義,而與25-(OH)D、PTH的差異無統計學意義。 骨質疏松癥的基本病理生理系骨轉換的失衡,舊骨吸收和繼而新骨形成的不斷轉換過程是成年人骨代謝的主要形式,骨重建過程中,骨吸收和骨形成轉換過程之間存在著密切的定量關系。PTH對骨的形成具有雙向調節作用,既有成骨作用,又有破骨作用,持續性PTH刺激可引起重吸收增強。而小劑量、間歇性應用PTH則可促進骨形成[8]。骨鈣素是成熟成骨細胞分泌的一種非膠原骨基質蛋白,占骨基質中非膠原蛋白成分的25%,骨總蛋白的2%。 VD是一種脂溶性維生素。人體VD僅有小部分來源于食物(<10%),體內所需的90%VD由日光中紫外線照射皮膚產生[9]。經吸收進入血液后與VD受體結合,經25-羥化酶作用形成25-(OH)D,成為最具生物活性的VD。人體內幾乎所有的器官都有VD受體,VD一方面可促進胃腸道對鈣的吸收,提高血鈣濃度,促進骨骼礦化;另一方面可促進成骨細胞成熟、增生、分化,抑制成骨細胞凋亡,促進骨基質的形成、成熟與鈣化,而VD缺乏會導致少兒佝僂病和成年人的軟骨病[4]。2011年中華醫學會骨質疏松和骨礦鹽分會制定的原發性骨質疏松癥診治指南中提出VD與鈣是骨骼健康的基本營養補充劑,是骨質疏松癥預防和治療中的基礎措施之一,適用于具有骨質疏松癥危險因素者使用,以防止或延緩其發展為骨質疏松癥[10]。 本研究顯示,VD缺乏情況在該人群中較為普遍,且VD與年齡、不同部位骨密度、骨代謝水平無直接相關性。僅有2%的受試者處于VD正常狀態,98%為VD相對、絕對甚至缺乏。關于VD與骨密度之間是否相關有爭議,多數研究支持VD與骨密度之間不存在直接的相關關系,這與本研究結果一致。Akhter[11]、Chand ran[12]、周波[13]與鄧偉民[2]分別研究發現,骨密度與VD之間無直接相關性。但也有研究認為老年骨質疏松性骨折患者與骨質疏松患者間25-(OH)D水平差異存在統計學意義,對預防老年性骨質疏松患者骨折及指導治療具有重要臨床意義[14]。在老年人中,由于皮膚老化及腎功能減退等因素使機體VD的合成和活化減少,所以會更容易發生VD不足和缺乏。VD缺乏是骨質疏松發生的一個重要危險因素,因此在骨質疏松癥患者中出現VD缺乏的概率更高[15]。 綜上所述,本研究目前尚未發現25-(OH)D與骨密度之間存在直接相關關系,但受試人群中廣泛存在骨質疏松及維生素 D 缺乏,對骨質疏松癥患者進行25-(OH)D水平的檢測能夠為臨床治療提供一定的參考,應注意加強宣教及防治。1.3 排除標準

1.4 方法

1.5 統計學分析

2 結果

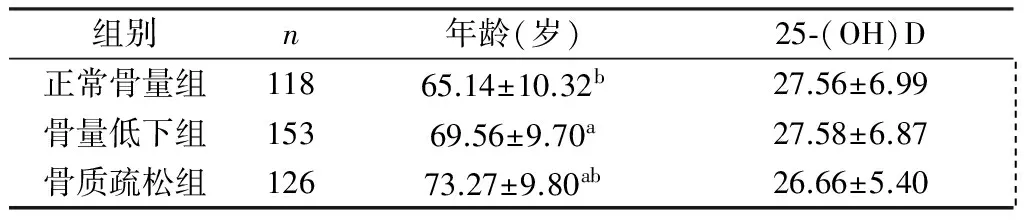

2.1 各組年齡、25-(OH)D比較

2.2 各組骨代謝指標水平比較

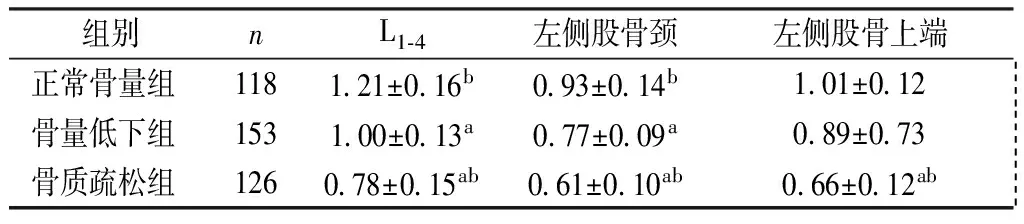

2.3 各組不同部位BMD比較

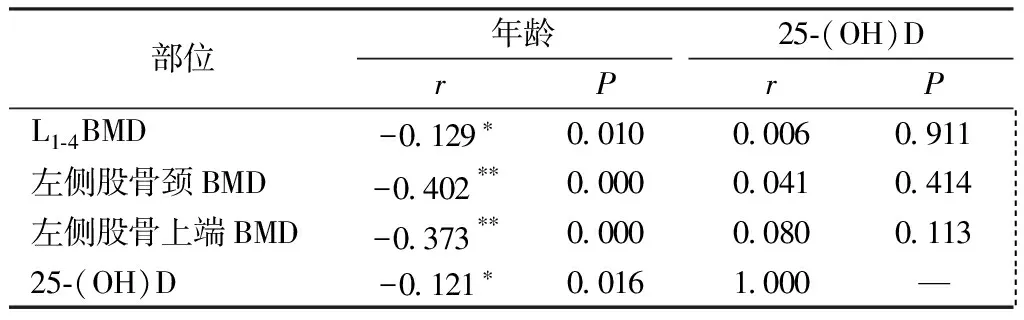

2.4 各組不同部位BMD與年齡、25-(OH)D的相關性

2.5 各骨代謝指標與年齡、25-(OH)D、各組不同部位BMD的相關性

2.6 3組中25-(OH)D所占不同比例

3 討論