血清膽紅素水平與絕經后骨質疏松癥相關性的臨床分析

王冀蘇

廈門大學附屬中山醫院老年醫學部,福建 廈門 361000

1987年Stocker[1]首先發現生理濃度的膽紅素在體外可有效抑制脂質體的過氧化,以后越來越多的動物實驗和臨床研究證實了膽紅素在動脈硬化、糖尿病等多種疾病中具有抗氧化應激能力。氧化應激在原發性骨質疏松癥的發病過程中扮演了重要角色,基于此,筆者推測生理水平范圍的血清膽紅素可能通過抑制氧化應激反應延緩骨質疏松癥(osteoporosis,OP)的發生發展。目前國內對于膽紅素與骨質疏松癥關系的研究較少,本文選擇絕經后骨質疏松癥患者為觀察對象,旨在分析血清膽紅素水平與骨質疏松癥的相關性,評估血清膽紅素水平作為骨質疏松癥發病的潛在危險因素的可能性。

1 對象與方法

1.1 對象

選擇2014年11月-2016年11月在廈門大學附屬中山醫院老年科就診的絕經后女性282例,所有患者均行骨密度(bone mineral density,BMD)測量,根據WHO骨質疏松癥的診斷標準,分為正常骨量組(NOP組)和絕經后骨質疏松早、中、晚期組,分別為OP1(45~55歲組)、OP2(56~66歲組)、OP3(≥67歲組)。

1.2 排除標準

排除肝腎功能異常、嚴重感染、急性應激狀態、結締組織疾病、骨腫瘤以及其他導致膽紅素代謝障礙和繼發性骨質疏松的疾病,無服用糖皮質激素、化療藥物史,行葡萄糖耐量試驗排除糖尿病,甲狀腺功能檢查排除甲狀腺機能異常。

1.3 相關指標測定

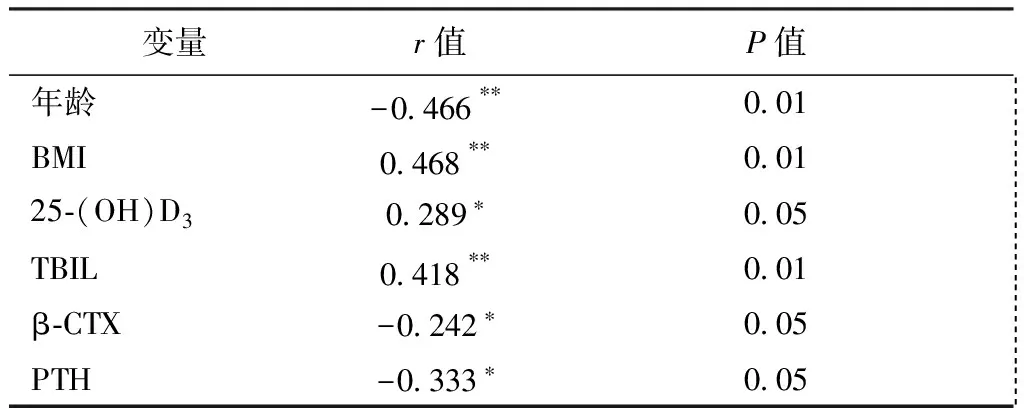

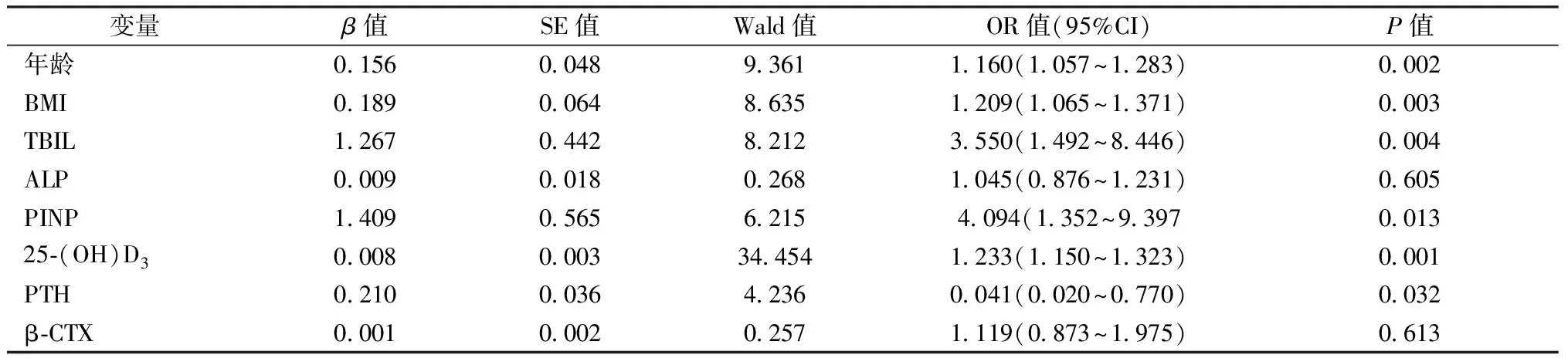

采用問卷和檢查相結合的方法,對研究對象吸煙史、既往病史、近期藥物使用情況逐一登記,測量身高、體重,計算體重指數(body mass index,BMI)。生化指標測定:瑞士羅氏公司MODULAR PPI全自動生化分析儀檢測肝腎功能、血清鈣、血清磷、血清鎂。血糖測定:82.5 g葡萄糖耐量試驗,己糖激酶法檢測餐后2 h血糖水平。電化學免疫法檢測甲狀腺功能(FT3、FT4、TSH)。骨代謝指標測定:瑞士Roche公司E170電化學發光法檢測25-羥基維生素D3(25-(OH)D3)、甲狀旁腺激素(parathyroid hormone,PTH)、骨鈣素、總I型前膠原N-末端肽(procollagen type I N propeptide,PINP)、I型膠原交聯C末端頂端肽(β-CTX)。骨密度測定:由專業人員進行,采用美國 GE 公司生產的 LUNAR 型雙能 X 線骨密度儀測量腰椎(L2-4)和股骨近端即股骨頸(Neck)、Ward’s三角區和大轉子(Troch)的骨密度,取其平均值。OP的診斷標準按照 1994 年 WHO 推薦的診斷標準,骨密度T值>-1SD 為骨量正常,-2.5SD 4組觀察對象的FBG、P2BG、FT3、FT4、TSH、血清鈣、血清磷、血清鎂水平差異無統計學意義。OP1組患者的BMI與NOP組差異無統計學意義,OP2、OP3組BMI明顯低于NOP組和OP1組。與NOP組比較,骨質疏松各組骨密度的T值均有明顯降低,絕經后不同時期各組比較,骨密度的差異具有統計學意義(P<0.05)。骨質疏松各組的25-(OH)D3水平均低于非骨質疏松組,與NOP組和OP2、OP3組相比,OP1組的骨鈣素、PINP、血清ALP水平均有升高。而OP2、OP3組與NOP組相比,骨鈣素、PINP、ALP水平降低。與NOP組和OP1組比較,血清PTH水平在OP2、OP3組中明顯升高,差異有統計學意義(P<0.05)。與NOP組比較,骨質疏松各組的β-CTX水平均有增高,差異有統計學意義(P<0.05)。 表1 各組一般資料比較Table 1 The comparison of general data between each group 注:NOP組:骨量正常組,OP1絕經早期組,OP2絕經中期組,OP3絕經晚期組。aP<0.05:與NOP組相比;bP<0.05:與OP1組相比;cP<0.05:與OP2組相比;dP<0.05:與OP3組相比。續表1同。 續表1 各組一般資料比較ContinuedTable 1 The comparison of general data between each group 續表1 各組一般資料比較ContinuedTable 1 The comparison of general data between each group 以BMD為因變量,年齡、BMI、ALP、25-(OH)D3、TBIL、骨鈣素、β-CTX、PINP、PTH、ALP為自變量的直線相關分析顯示,骨密度與年齡、β-CTX、PTH呈負相關,與BMI、25-(OH)D3、血清總膽紅素呈正相關,與骨鈣素、PINP、ALP無直線相關性。見表2。 以是否絕經后骨質疏松為因變量,將年齡、BMI、25-(OH)D3、TBIL、ALP、PTH、PINP、β-CTX為自變量做二分類Logistics回歸分析,結果提示,年齡、BMI、TBI、PTH、PINP為骨質疏松的獨立危險因素,而ALP、β-CTX與絕經后骨質疏松的發生無獨立相關性(見表3)。 表2 BMD與各指標關系的Pearson直線相關分析Table 2 Pearson correlation analysis between BMD and clinical parameter 注:*在0.05水平(雙側)顯著相關,**在0.01水平(雙側)顯著相關。 表3 絕經后骨質疏松相關危險因素的Logistics回歸分析Table 3 Logistics regression analysis of risk factors of postmenopausal osteoporosis 血清膽紅素是體內含血紅素蛋白質在血紅素加氧酶、膽綠素還原酶作用下的最終代謝產物。有研究發現未結合膽紅素對暴露于脂多糖中的人肝臟HepG2細胞具有呈劑量依賴性的抗脂質過氧化作用[2]。Wu等[3]發現未結合膽紅素和結合膽紅素可以抑制低密度脂蛋白的氧化,從而減輕動脈粥樣硬化過程。目前膽紅素在氧化應激中的作用尚不十分清楚,推測血紅素氧化酶作為血紅素分解代謝的限速酶,是一種有應激反應存在的情況下參與抵抗機制的壓力性蛋白,具有細胞保護作用[4]。隨著衰老的進展,氧化應激和骨丟失加速。氧化應激參與年齡相關的骨丟失,并可能在年齡相關的骨丟失的病理中發揮重要的作用[5]。Cervellati等[6]對168位絕經后女性研究發現,血清脂質過氧化物和過氧化氫與絕經后女性的腰椎和股骨頸骨密度呈負相關,同時也與骨吸收率和I型膠原交聯C末端肽(β-CTX)呈正相關,而與成骨細胞標記物骨源性堿性磷酸酶成負相關。Bian等[7]對918例無潛在肝臟疾病的絕經后女性的研究中發現,血清總膽紅素水平每升高0.1 mg/dl發生骨質疏松癥的風險可降低38%。生理劑量的血清膽紅素可能通過抑制氧化應激對絕經后女性骨量的流失起到保護性作用。本研究對于絕經后骨量正常組和骨質疏松癥不同時期組比較發現,各組骨質疏松患者的血清膽紅素水平均明顯低于正常骨量組,而且血清總膽紅素和骨密度T值和年齡正相關,提示隨著年齡增加和骨量的流失,血清總膽紅素水平逐漸下降的趨勢,在正常生理水平范圍內血清總膽紅素水平升高對骨質疏松癥的發生有保護性作用。本研究發現,與正常骨量者和骨質疏松晚期相比,絕經早期骨質疏松癥患者骨鈣素、PINP、PTH、β-CTX有明顯升高,提示在絕經早期成骨細胞活性和破骨細胞活性均明顯活躍,骨代謝處于高轉換狀態,最終由于骨吸收速度大于骨形成,造成骨量流失。絕經后卵巢功能衰退,卵巢分泌的雌激素水平低下是引起絕經后婦女骨質疏松癥的主要原因。在絕經后5年中,有顯著的骨量丟失,每年的骨量丟失達到2%~5%[8]。在一項對于464名中國健康女性的研究中也發現,圍絕經期女性和絕經后女性的PINP和β-CTX均明顯高于絕經前女性[9]。在多數情況下,絕經后骨質疏松早期為高轉換型,而老年性骨質疏松多為正常轉換型或低轉換型[10]。本研究中可見,與絕經早期相比,絕經晚期代表成骨細胞活性的PINP、骨鈣素和代表破骨細胞活性的β-CTX水平下降。進一步對骨質疏松和血清總膽紅素的Logistics回歸分析中發現,在校正了年齡、BMI等因素的影響后,血清總膽紅素水平降低為骨質疏松癥的獨立危險因素,提示絕經早期檢測血清膽紅素水平可以預測骨質疏松的發生。在骨質疏松發病過程中膽紅素是通過哪些具體方式影響氧化應激反應的機制有待進一步研究揭示。1.4 統計學方法

2 結果

2.1 各組一般資料的比較

2.2 BMD與各指標關系的Pearson直線相關分析

2.3 絕經后骨質疏松相關危險因素的二分類Logistics回歸分析

3 討論