穴位貼敷療法對絕經后骨質疏松患者血清OPG、RANKL和髖部骨密度的影響

馬俊義 施振宇 史曉林

1. 浙江中醫藥大學附屬第三醫院,浙江 杭州 310005 2. 浙江中醫藥大學,浙江 杭州 310053 3. 浙江中醫藥大學附屬第二醫院,浙江 杭州 310005

隨著世界人口老齡化的到來,骨質疏松已成為經濟發達國家及地區關注的健康問題[1-2]。而女性因其獨特的生理結構,絕經后骨質疏松發病率可高達25%~50%,骨質疏松性骨折作為最為嚴重的并發癥給家庭和社會增添了沉重的負擔,其中以髖部骨折發生率(16%~20%)最高,且極易使高齡患者發生其他并發癥[3-6]。為探討防治老年婦女骨質疏松性髖部骨折更為有效的治療方式,避免相關藥物從劑型、療程、使用方式及毒副反應等不便[7],所以在2013年8月至2013年11月,筆者對80例絕經后骨質疏松患者隨機分組,分別從骨代謝情況、骨量及骨折發生率等方面進行了應用穴位貼敷療法的效果觀察,現將觀察結果總結報告如下。

1 材料與方法

1.1 一般資料

在浙江省中山醫院骨科門診及骨質疏松研究防治中心篩選原發性Ⅰ型骨質疏松患者80例,年齡(75.38±2.38)歲,絕經年限(24.68±2.31)年,體重指數(body mass index,BMI)為(19.90±3.09)kg/m2。采用隨機數字表將病例分成試驗組和對照組,各40例。

1.2 診斷標準

參照WHO制定的骨質疏松癥診斷標準[8],經雙能X線骨密度測量儀測定腰椎正位(L1-4)骨密度或者髖關節骨密度,根據骨密度(bone mineral density,BMD)值對骨質疏松癥進行診斷,規定以正常健康成年人的BMD為依據,低于其2個標準差則定義為骨質疏松癥。

1.3 納入標準

符合上述骨質疏松癥診斷標準;年齡50~80歲,絕經1年以上;同意參與本研究并簽署知情同意書。

1.4 排除標準

體質過敏及對試驗用藥過敏者;不符合骨質疏松癥診斷者;經常服用其他有關治療藥物,嗜酒、嗜煙者;3個月內參加過其他藥物試驗(包括中西補藥)或曾作過大手術者;甲狀腺功能亢進、糖尿病、類風濕性關節炎,多發性骨髓瘤等繼發性骨質疏松患者;有心、腦、肝、腎及內分泌等嚴重器質性疾病者。

1.5 方法

1.5.1臨床干預方法:試驗組:為原發性Ⅰ型骨質疏松患者口服鈣爾奇D片(惠氏制藥有限公司,H10950029)600 mg/d,福善美片(杭州默沙東制藥有限公司, J20130085)70 mg/w,6個月為一個療程,一個療程結束后經檢查安全后進入下一個療程,共兩個療程,12個月。治療組:為原發性Ⅰ型骨質疏松患者規定穴位上給予藥貼貼敷,該藥貼由三味中藥(肉桂、狗脊、淫羊藿)組成,將以上三味藥材粉末進行提取,以提取物制成巴布膏劑,將其貼服相應穴位上,每1~2日換藥一次。并配合對照組基礎治療藥物,共兩個療程,12個月。選取穴位:命門、腎俞、三焦俞、大腸俞、氣海、關元、腰陽關、膀胱俞、氣海俞。該研究已通過醫院醫學倫理委員會批準。

1.5.2觀察指標測定:于治療前、治療后第6個月及第12個月,采集清晨空腹血液樣本,檢測血清骨保護素(osteoprotegerin,OPG)、核因子-κB受體激活配體(receptor activator of nuclear factor-κB ligand ,RANKL)含量;使用法國Medilink公司OSTEOCORE2雙能X線骨密度儀掃描,測定髖關節骨密度;定期電話回訪記錄骨折發生率。

1.5.3統計學方法:采用SPSS 19.0統計軟件對收集到的數據進行分析,2組患者年齡、髖部BMD、血清OPG/RANKL含量組間比較采用t檢驗,髖部骨折發生率采用χ2檢驗,檢驗水準α=0.05。

2 結果

研究中試驗組中有3例患者中藥敷貼出現皮膚過敏現象,不能堅持試驗而退出,對照組中有2例因不滿意治療效果中斷試驗,最終獲得完整隨訪信息共75例,其中試驗組37例,對照組38例。兩組年齡、身高、體重、BMI及絕經年限比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

2.1 骨代謝生化指標變化情況比較

兩組治療后骨代謝生化指標變化情況見表2。血清OPG含量在試驗組和對照組中均有提升,在治療后6個月和12個月與對照組相比較(t檢驗),差異有統計學意義(P<0.01);而血清RANKL含量呈上下波動的穩定態勢,較治療前輕度提升(P<0.05),但與對照組相比,差異無統計學意義(P>0.05)。

表2 兩組患者血清骨轉化指標比較Table 2 Comparison of bone turnover markers between the two pg/mL)

注:a、b:與治療前相比,P<0.05;c、d:與治療前相比,P<0.05。

2.2 髖部骨密度變化情況比較

試驗組及對照組中髖部骨密度均有提升,在治療6個月后試驗組與治療組比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后12個月后試驗組與對照組比較,髖部骨密度有明顯的上升(P<0.05)。試驗組治療前后比較,髖關節骨密度上升明顯(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者髖關節BMD比較Table 3 Comparison of bone mineral density of total hip between the two groups g/cm2)

注:a、b:與治療前相比,P<0.05。

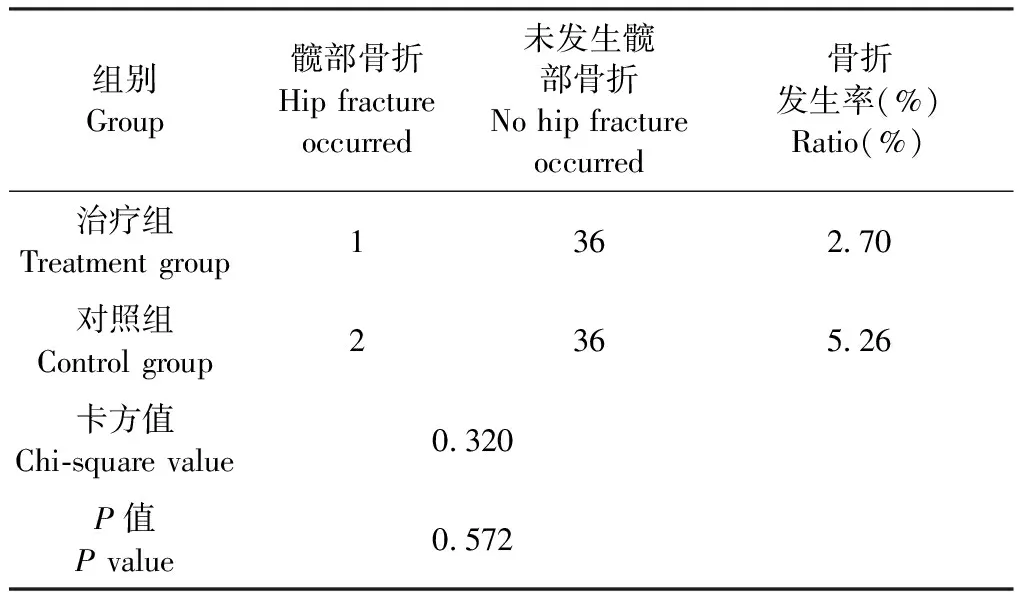

2.3 髖部骨折發生情況比較

治療12個月后,對照組中共累計出現2例患者出現髖部骨折,而試驗組只出現1例,經卡方檢驗,差異不具統計學意義(P>0.05);但骨折發生率的比較中,對照組(5.26%)略高于試驗組(2.70%)。見表4。

表4 兩組患者髖部骨折發生率比較Table 4 Comparison of the rate of hip fractures between the two groups

3 討論

70~89歲為脆性髖部骨折的高發年齡段,絕經后女性65 歲以后,髖部BMD雖然降低速率變慢,但是骨丟失主要集中在皮質骨,而皮質骨對骨強度起著主要作用,皮質骨變薄會引起骨強度的顯著降低,這也就是老年人跌倒時發生髖部骨折的重要原因[9-11]。

透皮給藥系統具有療效好、藥物毒副作用小、無肝首過效應、有效血藥濃度恒定、給藥次數少、給藥時間長、臨床應用方便等優點[12]。“經皮給藥”是一種古老的給藥方式,我國醫典《內經·素問》、宋代《太平惠民和劑局方》中已有可用于局部治療或透皮吸收的膏藥[13]。此外,研究表明靶向經穴給藥可明顯提高補腎方藥的歸經調節作用,至少在骨和性腺兩個靶點起作用[14]。依據中醫的經絡理論,在人體的腰背部位集中了較多的經絡穴位,取穴常用經脈有:足太陽膀胱經、督脈、足太陰脾經、足少陰腎經、任脈等。其中對腎、脾等臟器有較大影響的穴位有命門、腎俞、三焦俞、志室、氣海、關元、腰陽、關元俞、氣海俞、關元俞等。本研究針對特定部位持續給藥,將起到補腎壯骨、調補肝脾的效果,對絕經后骨質疏松的防治將有一定的指導意義。

BMD雖作為診斷骨質疏松癥的金指標,但短期內靈敏度欠佳,故結合骨轉化指標OPG和RANKL應用于療效評價[15]。研究顯示破骨細胞的功能及其分化狀態受成骨細胞的調控作用影響,成骨細胞分泌信號分子OPG和RANKL,與破骨細胞胞膜上的RANK形成OPG-RANKL-RANK信號軸,對破骨細胞的分化、成熟及信號傳遞起著重要的調節作用[16]。

本研究的結果提示,應用穴位貼敷療法不僅能有效緩解疼痛、肌痙攣等癥狀,而且可通過提升OPG的血清含量,促進骨形成,提高骨量,達到防治絕經后骨質疏松性髖部骨折的目的。