老年骨質疏松與頸動脈硬化的相關性研究

張曉艷 張楠楠

大慶油田總醫院,黑龍江 大慶 163001

骨質疏松癥和動脈粥樣硬化是老年人的常見病,兩者均與年齡的增長呈正相關,且患病率較高,兩者間有著共同的危險因素及其發病機理。隨著對骨質疏松癥研究的深入,目前國內外的學者對骨質疏松癥與許多老年病,如糖尿病、高血壓及冠心病等之間關系的研究已成為熱點。目前雖然體表超聲對深層的冠狀動脈檢測存在一定的困難,但其對表淺動脈,如頸動脈、肱動脈及橈動脈的檢測方便易行。為探討骨質疏松癥和動脈粥樣硬化間的關系,本文對236名老年體檢者行雙能X線骨密度儀測定骨密度(bone mineral density,BMD),超聲檢測頸動脈內中膜厚度(intima-media thickness,IMT)及有無斑塊形成,分析研究骨質疏松與動脈硬化的關系。

1 臨床資料與方法

1.1 一般資料

隨機抽取2016年在我院健康管理中心體檢的236名老年人為研究對象,男142名,女94名;年齡60~82(72±8)歲。均經體檢排除易患骨質疏松的相關疾病,如甲狀腺功能亢進、甲狀旁腺功能亢進、糖尿病及嚴重肝腎功不全等,無長期服用易引起骨質疏松的藥物史,如糖皮質激素等。近期未有任何部位骨折的發生。收集研究對象的基本資料,包括年齡、身高、體重、血鈣、血脂等生化結果。

1.2 方法

骨密度的測量采用GE公司生產的LunarProdigyAdvance型雙能X線骨密度儀測定腰椎(L1-4)及股骨頸、word’s三角、大轉子的BMD,并獲得BMD的T值。根據WHO診斷標準:T值≤-2.5 SD,診斷為骨質疏松[1]。頸動脈IMT、斑塊的測量采用Phillip HDI5000彩色多普勒超聲診斷儀,探頭中心頻率為7.5~12 MHz,探查頸動脈IMT及斑塊的情況。根據《中國高血壓指南》中的建議[2],頸動脈系統中IMT≥0.9 mm為內中膜增厚;IMT≥1.3 mm為動脈粥樣斑塊。

1.3 統計學方法

2 結果

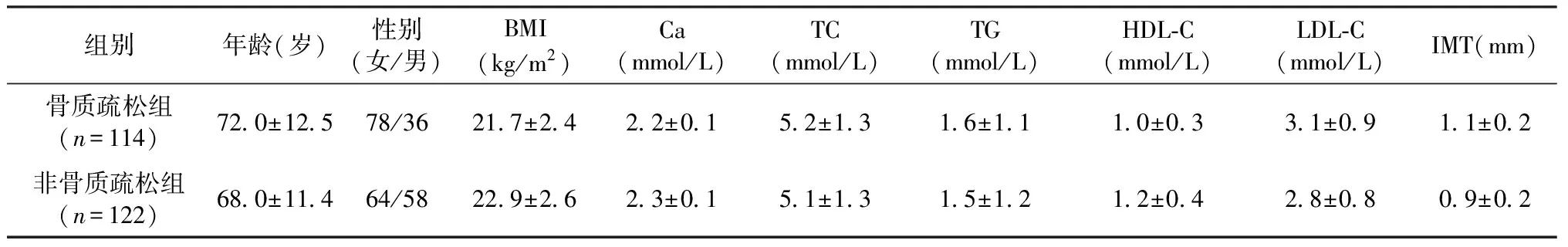

2.1 兩組一般指標及頸動脈內中膜厚度比較

236名老年體檢者中,符合骨質疏松標準的有114 名,非骨質疏松者122名,骨質疏松組的頸動脈IMT、年齡、體重指數(body mass index,BMI)、血脂[總膽固醇(totalcholesterol,TC)、甘油三脂(triglyceride,TG)、高密度脂蛋白膽固醇(high density lipoprotein cholesterol,HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(low density lipoprotein cholesterol,LDL-C)]等指標與非骨質疏松組比較差異有統計學意義(P<0.05);骨質疏松組的內中膜增厚及動脈粥樣斑塊的發病率明顯高于非骨質疏松組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 骨質疏松組與非骨質疏松組相關指標比較Table 1 Comparison of relative indexes between osteoporosis group and non-osteoporosis

注:兩組比較,P<0.05。

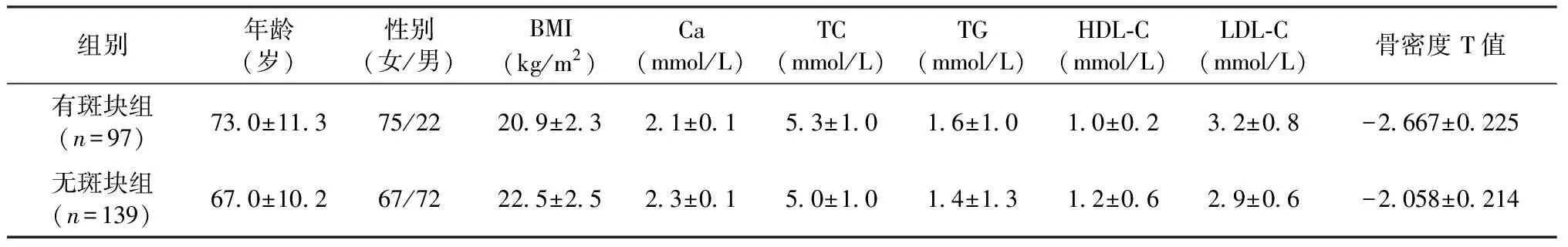

2.2 有斑塊組與無斑塊組BMD比較

根據粥樣斑塊的有無,將所有研究對象分為有斑塊組(97例)和無斑塊組(139例)進行比較。有斑塊組的年齡、BMI、血脂(TC、TG及LDL)等指標均大于無斑塊組,血脂中HDL-C指標小于無板塊組,而血鈣(Ca)、BMD則低于無斑塊組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 有斑塊組與無斑塊組相關指標比較Table 2 Comparison of related indexes between plaque group and non-plaque group

注:兩組比較,P<0.05。

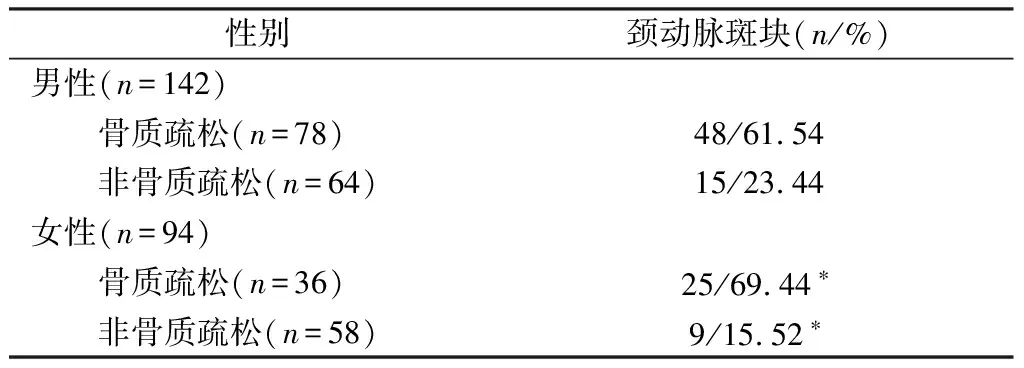

2.3 不同性別間發病情況比較

在本次研究中發現,男性骨質疏松患者存在頸動脈粥樣斑塊的概率為61.54%,與非骨質疏松患者的患病率(23.44%)對比差異無統計學意義(P>0.05)。女性骨質疏松患者存在頸動脈粥樣斑塊的概率為69.44%,與非骨質疏松患者的患病率(15.52%)相比,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 不同性別患者頸動脈斑塊及骨質疏松發病情況比較Table 3 The incidence of carotid atherosclerosis and osteoporosis in patients with different gender

注:*表示數據對比差異具有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

隨著我國逐漸步入老齡化社會[3],動脈粥樣硬化性疾病和骨質疏松發生率明顯提高[4]。動脈粥樣硬化的早期指征是血管壁內中膜厚度增厚,如果存在鈣化斑塊則提示較晚期的病變。作為連接心腦血管的通道——頸動脈,由于其表淺,容易被體表超聲檢測,是超聲檢測體表大動脈粥樣硬化最常采用的部位[5]。頸動脈內中膜厚度及斑塊與多種心腦血管疾病密切相關。超聲檢測頸動脈內中膜及斑塊是評價動脈粥樣硬化的無創檢查手段,已被臨床廣泛應用。因此頸動脈硬化的嚴重程度可作為預測心腦血管疾病發生發展的參考指標。動脈粥樣硬化是動脈內膜下脂質沉著,從而導致血管壁粥樣硬化、鈣化,使血管順應性降低。血管的老化和動脈硬化能引起心、腦、腎和肌肉的病理改變,亦能造成骨組織的病理變化。臨床研究中發現,缺血性的動脈硬化可造成骨密度的降低[6]。亦有研究說明骨密度異常在動脈粥樣硬化病變過程中確實發揮了作用[7]。且老年動脈粥樣硬化患者的骨密度顯著下降,動脈粥樣硬化程度越嚴重,骨密度下降越明顯[8]。近年來,多項流行病學研究發現,頸動脈粥樣硬化和骨質疏松多相伴發生,二者間的相互關系研究也逐漸成為醫學研究的熱點[9]。有研究結果顯示,頸動脈內中膜厚度及斑塊形成與骨量逐漸減少呈正相關,年齡、BMI、IMT與骨質疏松發生顯著相關[10]。亦有研究結果顯示,骨質疏松與主動脈、冠狀動脈鈣化、頸動脈硬化、外周血管病及腦卒中有關,特別是女性人群更明顯[11]。因此目前已有許多相關文獻設想用擴血管藥物對骨質疏松癥進行治療[12-13]。骨質疏松則是骨微結構的改變,鈣質流失,這兩者都存在鈣代謝異常。國外的一些相關臨床研究亦發現兩者之間存在著密切聯系[14-15]。部分研究亦顯示,高膽固醇血癥是骨質疏松性骨折的獨立危險因素[16],而高膽固醇血癥也是心腦血管疾病的獨立危險因素[17]。眾所周知,動脈粥樣硬化性疾病是以機體通過自身免疫及炎癥性反應導致脂類物質在動脈壁的聚集為特征[18],90%以上的脂質斑塊的形成都會經歷鈣化過程,血漿中高水平的低密度脂蛋白膽固醇是動脈粥樣硬化的危險因素,研究表明,血脂水平同樣與骨質疏松的發生具有相關性[19]。并且研究顯示,骨質疏松和動脈硬化在發病機制上存在共同點,兩種疾病的產生及發病機制互有影響[20]。

本研究結果表明,老年骨質疏松人群較非骨質疏松人群更易發生動脈粥樣硬化病變,特別是女性骨質疏松患者的頸動脈硬化患病率更高,同時動脈粥樣硬化易加速骨質疏松。因此早期進行骨密度測定及頸動脈內膜中層厚度測定,對降低和延緩老年骨質疏松及動脈硬化的發生發展有一定的臨床指導意義。