太極拳和快走練習對老年女性骨密度和骨代謝影響的跟蹤研究

孫威 王疆娜 楊春榮 高麗 毛德偉*

1.山東省體育科學研究中心,山東 濟南 250102 2.上海體育學院,上海 200438 3.山東育學院,山東 濟南 250102

據統計,到2020年,我國老年人口總數將達到2.48億,老齡化水平將達到17.17%,中國老齡化問題日益嚴重[1]。老年女性絕經后1~10年,人體骨量丟失速率明顯加快,年丟失率為1.5%~2.5%,骨密度減少,骨密度和骨量減少超過一定范圍就容易出現骨質疏松癥,其骨折危險性就增加2.6倍[2]。骨質疏松及其引起的骨折問題已嚴重影響老年人的正常生活,被世界衛生組織列為老年人高發疾病之一。預防骨質疏松的最佳措施是骨量平衡峰值期盡可能多的增加骨量,并維持較長時間,同時在骨量丟失迅速的時期進行體育鍛煉,減緩其丟失速率[3]。研究證明,運動可以增加骨礦含量和提高骨密度,從而降低或延緩骨質疏松癥的發生[4,5],太極拳和快走運動是中等強度的有氧健身運動,簡單易行,具有健身和預防疾病的功效,深受老年人歡迎[6]。太極拳和快走可以提高老年人的平衡能力[7,8]、增加下肢力量[9]、改善關節本體感覺[10]、提高呼吸機能[11]、預防骨質疏松癥[5,12]。由于實驗設計的練習周期、練習頻率、每次練習時間等不同,造成練習對老年人骨密度和骨代謝的影響不同[12-13],而停練后不同練習方式改善效果的維持情況的研究更少。本文探討多長時間的太極拳和快走練習可以改善老年人的骨密度和骨代謝以及停止練習后兩種練習改善效果的維持如何,為老年人選擇合適的練習方式、練習時間和練習頻率提供理論依據。

1 材料和方法

1.1 試驗對象

受試者為隨機選取的90名55~65歲健康絕經的老年女性,來自山東省濟南市歷城區某社區。所有受試者均無肌肉骨骼系統、神經系統、心肺系統疾病,無骨代謝疾病,未服用鈣劑、維生素D等任何影響骨代謝的藥物。受試者最近6個月沒有發生跌倒,能夠獨立生活,過去2年內無規律的運動史。所有受試者均了解測試過程,并簽署自愿參與研究同意書。

根據前人對骨密度和骨代謝研究的結果[5],考慮本實驗為3(組數)×7(重復測試次數)的實驗設計以及10%的受試者中途退出率,α水平設置為0.05,應用Gpower軟件計算樣本量至少為90人。

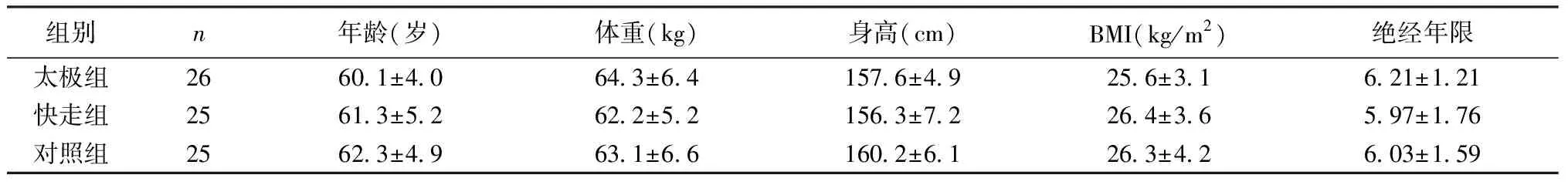

90名受試者隨機分為太極組(Tai Chi, TC)、快走組(brisk walking, BW)和對照組(control, C)。最終76名受試者完成全部24周實驗,其余14人未完成的原因為生病住院或中途退出。完成本實驗的受試者基本資料見表1,3組受試者年齡、體重、身高、BMI和絕經年限差異均無統計學意義(P>0.05)。

表1 3組受試者基本情況表Table 1 Participants characteristics

1.2 實驗設計

太極和快走組老年女性分別接受16周的太極拳和快走訓練,隨后停止訓練進行8周的跟蹤測試。所有受試者在實驗開始前和開始后每4周測試1次骨密度和骨代謝指標,共測試7次。

1.3 運動方案與實驗控制

太極組和快走組均在專業教練指導下進行鍛煉。太極組學習24式簡化太極拳。每周5次,每次1個小時(10 min熱身、40~45 min鍛煉和5 min整理運動)。兩組受試者的運動強度控制在最大心率(心率=220-年齡)的55%~65%[5]。每日鍛煉后即刻由專業測試人員測量受試者腕部橈動脈的脈搏以監測受試者心率,監測其每天的鍛煉強度。每日記錄每位運動組受試者鍛煉出勤情況以監測其參加鍛煉的時間和頻率。16周的鍛煉結束后再進行8周的停練跟蹤觀察。對照組進行集體閱讀報紙、觀看錄像和聽取講座等,并禁止參加任何有規律的體育活動。24周實驗期間,所有受試者應盡量維持實驗前的日常生活作息與飲食習慣,禁止參加其它規律的運動,通過定期的問卷調查和電話訪問了解受試者日常活動、飲食和作息習慣。

1.4 實驗測試

受試者在山東省某體育科研實驗室進行7次骨密度和骨代謝指標測試,分別是實驗前和實驗第4、8、12、16、20、24周。其中,練習階段以實驗前測試值,停練階段以第16周測試值為基礎值,分別分析兩個階段鍛煉方式對老年人骨密度和骨代謝的影響。

1.4.1骨密度測試:采用韓國產SONOST2000超聲骨密度儀[14,15]對受試者跟骨進行骨密度測定。用酒精棉球將受試者非優勢腿[16]的跟骨擦凈并涂上耦合劑,將其跟骨固定在水溫35 ℃的測定槽中,跟骨正對兩側的探頭。固定跟骨后,進行15 s的測試,結束后結果會自動顯示,并進行保存打印。測試指標包括跟骨骨質指數(BQI)、超聲振幅衰減(BUA)和骨超聲傳播速度(SOS)。

1.4.2骨代謝指標測試:早晨6~7時,抽取受試者空腹靜脈血5 mL,靜置后,3 000 r/min離心5 min,分離血清,分裝EP管密封待測。使用意大利產的SABA自動生化分析儀(AMS,Analyzer Medical System)[17],按照試劑盒要求進行骨代謝生化標志物的檢測。測試指標包括血清鈣(Ca)、血清磷(P)和血清堿性磷酸酶(ALP)。

1.5 統計學處理

2 結果

2.1 骨密度指標

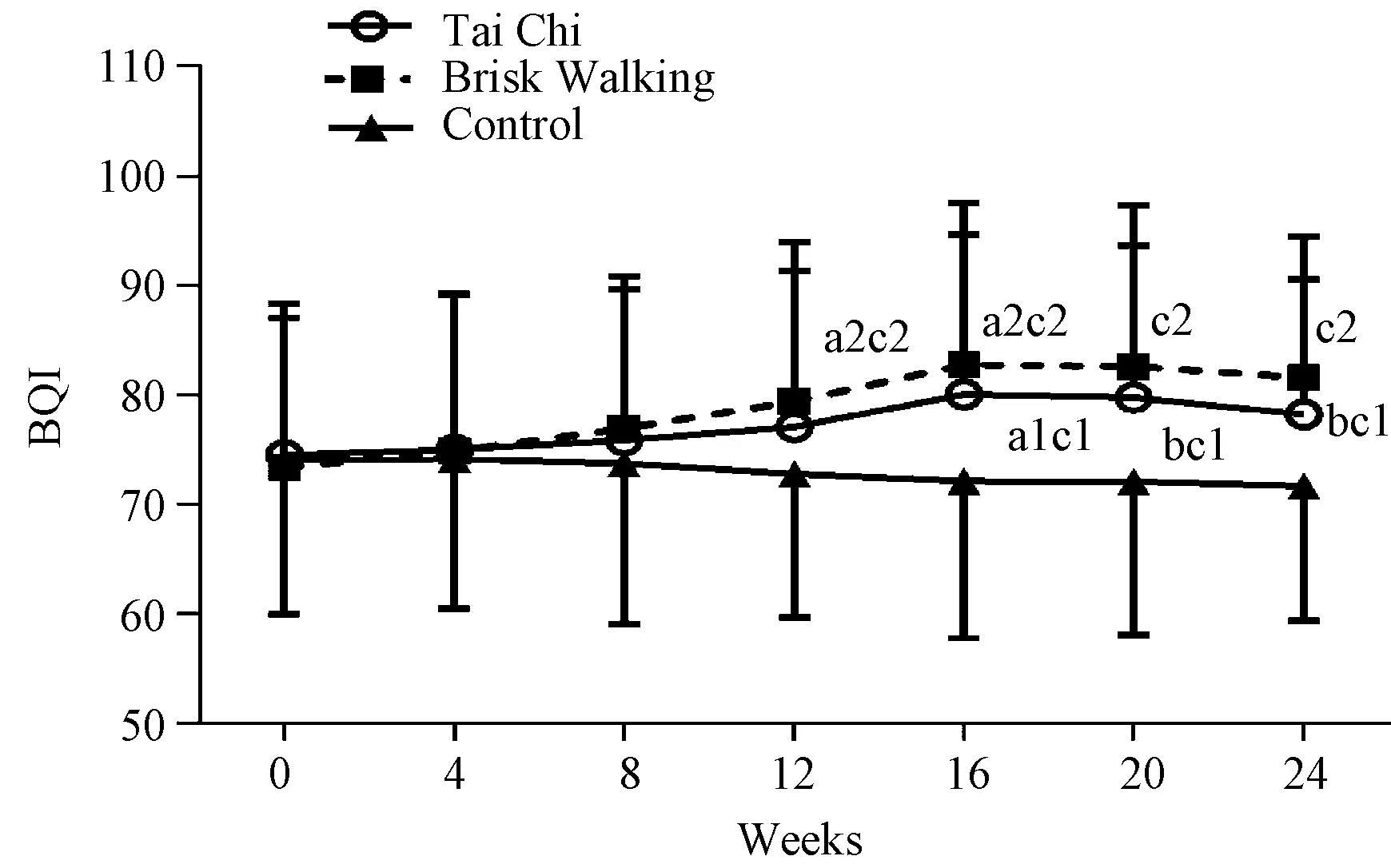

圖1 不同時間3組跟骨骨質指數變化對比圖Fig.1 Comparison of BQI among the three groups over time注:a1,P<0.05,太極組內比較;a2,P<0.05,快走組內比較;b,P<0.05,與快走組比較;c1,P<0.05,太極組與對照組比較;c2,P<0.05,快走組與對照組比較。Note: a1, P<0.05, comparison within the Tai Chi group; a2, P<0.05, comparison within the Brisk Walking group; b, P<0.05, compared with the Brisk Walking group; c1,P<0.05,comparison between Tai Chi group and control group; c2,P<0.05, comparison between Brisk Walking group and control group.

2.1.1跟骨骨質指數(BQI):由圖1可知,太極組和快走組老年女性BQI隨實驗時間先增大后減小,對照組值逐漸減小。太極組BQI在實驗第16周分別較實驗前(80.03±14.54 vs 74.51±13.83,P=0.03)和對照組(80.03±14.54 vs 74.06±14.10,P=0.02)差異具有統計學意義;在實驗第20周較快走組(79.75±13.90 vs 82.61±14.70,P=0.01)差異具有統計學意義。快走組BQI在實驗的第12周分別較實驗前(79.39±14.51 vs 73.38±13.60,P=0.04)和對照組(79.39±14.51 vs 72.78±13.11,P=0.02)差異具有統計學意義。而對照組雖然BQI隨著實驗時間有逐漸減小的趨勢但是差異不具有統計學意義(P>0.05)。

上述結果表明,太極拳練習和快走練習均可以有效的提高跟骨骨質指數,說明可以有效的改善跟骨骨密度,在停止練習階段,兩組受試者的跟骨骨質指數相比于對照組,其改善效果得到了維持,同時結果也說明快走練習起到了更有效的改善跟骨骨質的作用。

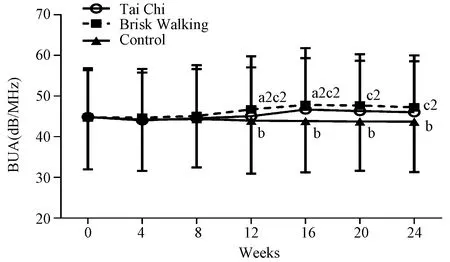

圖2 不同時間3組超聲振幅衰減變化對比圖Fig.2 Comparison of BUA among the three groups over time注:a2,P<0.05,快走組內比較;b,P<0.05,與快走組比較;c2,P<0.05,快走組與對照組比較。Note: a2, P<0.05, comparison within the Brisk Walking group; b, P<0.05, compared with the Brisk Walking group; c2, P<0.05, comparison between the Brisk Walking group and the control group.

2.1.2超聲振幅衰減(BUA):由圖2可知,太極組和快走組BUA隨實驗時間先增大后減小,對照組值逐漸減小。太極組BUA在實驗第12周較快走組(45.08±11.94 vs 46.71±13.05,P=0.03)差異具有統計學意義。快走組BUA在第12周分別較實驗前(46.71±13.05 vs 44.75±12.08,P=0.04)和對照組(46.71±13.05 vs 43.97±13.02,P=0.01)差異具有統計學意義。太極組和對照組BUA組內比較雖然有規律變化的趨勢,但是組內差異不具有統計學意義(P>0.05)。

上述結果表明,太極拳練習和快走練習雖然均可以在一定程度上提高超聲振幅衰減值,說明可以有效的改善跟骨骨密度,但是太極組練習者BUA值組內差異隨時間變化未出現顯著差異,快走組BUA值組內差異出現顯著差異,且快走組BUA值相比于太極組和對照組均有顯著差異,說明快走練習更有利于提高超聲振幅衰減值,更有效地改善跟骨骨密度。

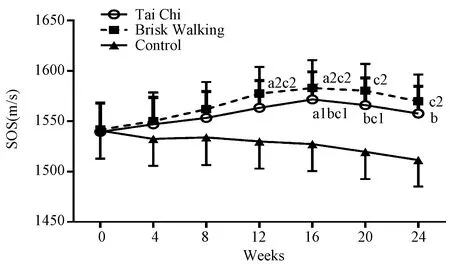

圖3 不同時間3組骨超聲傳播速度變化對比圖Fig.3 Comparison of SOS among the three groups over time注:a1,P<0.05,太極組內比較;a2,P<0.05,快走組內比較;b,P<0.05,與快走組比較;c1,P<0.05,太極組與對照組比較;c2,P<0.05,快走組與對照組比較。Note: a1, P<0.05, comparison within the Tai Chi group; a2, P<0.05, comparison within the Brisk Walking group; b, P<0.05, compared with the Brisk Walking group; c1, P<0.05, comparison between Tai Chi group and control group; c2,P<0.05, comparison between Brisk Walking group and control group.

2.1.3骨超聲傳播速度(SOS):由圖3可知,太極組和快走組SOS隨實驗時間先增大后減小,對照組值逐漸減小。太極組SOS在實驗第16周分別較實驗前(1571.73±27.32 vs 1539.64±28.52,P=0.02)、快走組(1571.73±27.32 vs 1583.09±27.54,P=0.04)和對照組(1571.73±27.32 vs 1527.36±26.83,P=0.01)差異具有統計學意義。快走組SOS在實驗第12周分別較實驗前(1577.57±26.31 vs 1541.73±26.44,P=0.03)和對照組(1577.57±26.31 vs 1530.07±27.06,P=0.04)差異具有統計學意義。

上述結果表明,太極拳練習和快走練習均可以顯著提高骨超聲傳播速度,且在停止練習階段,兩種練習方式的改善效果均得到較好的維持。然而,快走組和太極組組間顯著性差異以及組內顯著性差異(快走vs 太極:12周vs16周)說明快走練習相比于太極拳練習,其提高效果更顯著。

2.2 骨代謝指標

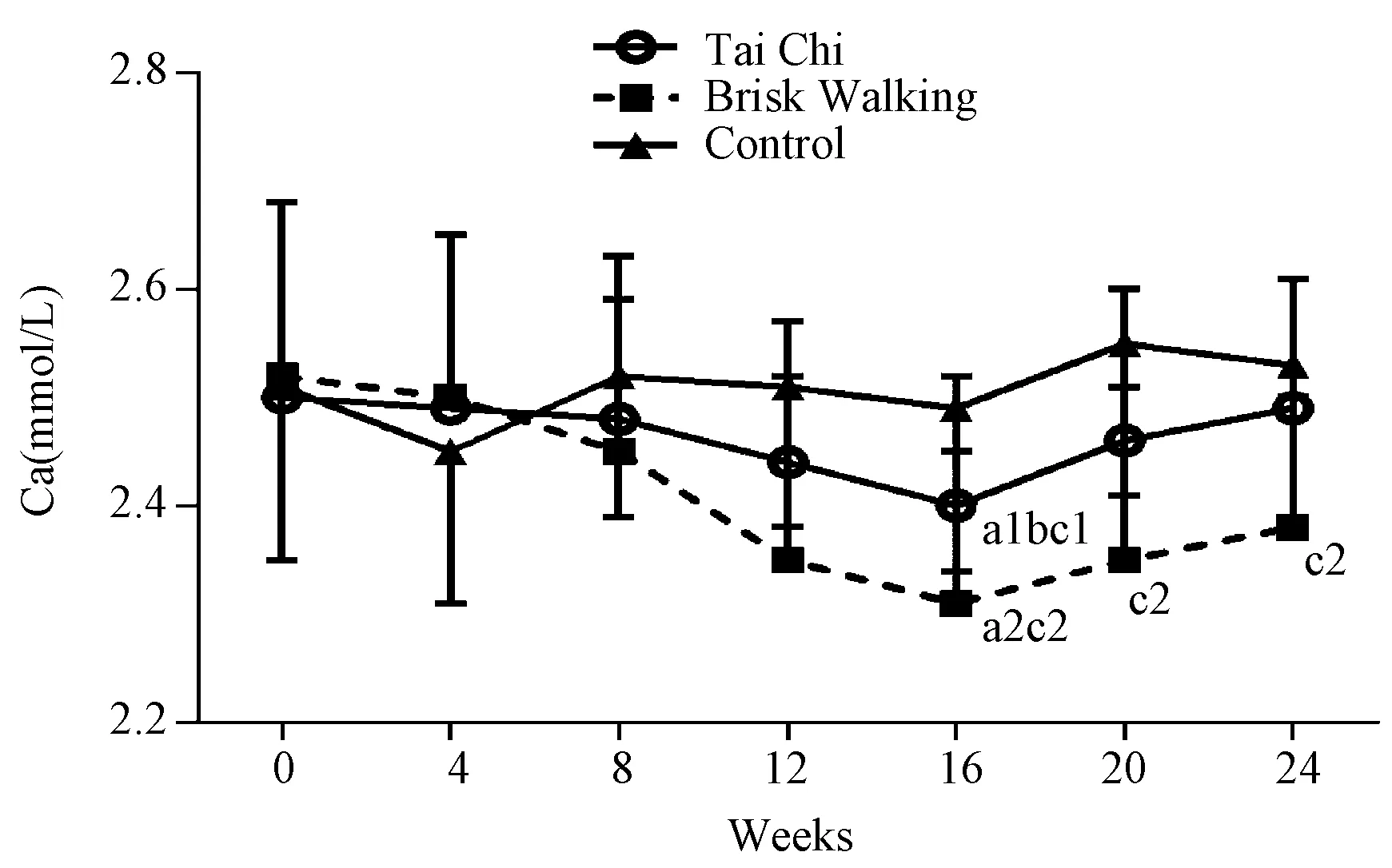

圖4 不同時間3組血清鈣變化對比圖Fig.4 Comparison of serum calcium among the three groups over time注:a1,P<0.05,太極組內比較;b,P<0.05,與快走組比較;c1,P<0.05,太極組與對照組比較;c2,P<0.05,Note: a1, P<0.05, comparison within Tai Chi groups; b, P<0.05, compared with the Brisk Walking group; c1, P<0.05, comparison between Tai Chi group and control group; c2, P<0.05, comparison between Brisk Walking group and control group.

2.2.1血清鈣(Ca):由圖4可知,太極組血清Ca隨實驗時間先減小后增大,但是組內和組間差異不具有統計學意義(P>0.05)。快走組血清Ca隨時間先減小后增大,在第16周分別較實驗前(2.31±0.21 vs 2.52±0.16,P=0.03)和對照組(2.31±0.21 vs 2.53±0.15,P=0.04)差異具有統計學意義。對照組血清Ca隨時間逐漸增大,但組內和組間差異不具有統計學意義(P>0.05)。

上述結果表明,在鍛煉階段,太極拳和快走練習均在第16周顯著降低受試者血清鈣濃度,表明兩種運動方式有利于促進新骨的形成,表現為血清鈣沉積到骨骼上。然而在停練階段,快走組的血清鈣水平均得到維持,而太極組的血清鈣濃度與對照組沒有顯著性差異,說明血清鈣濃度在停練后沒有得到較好的維持。

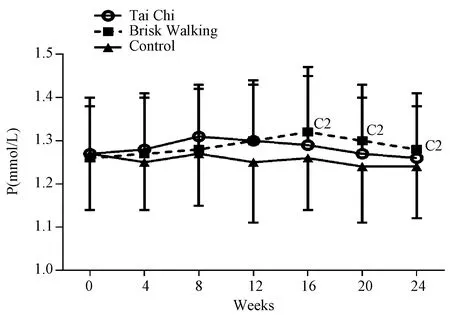

圖5 不同時間3組血清磷變化對比圖Fig.5 Comparison of serum P among the three groups over time注:c2,P<0.05,快走組與對照組比較。Note: c2, P<0.05, comparison between Brisk Walking group and control group.

2.2.2血清磷(P):由圖5可知,太極組和快走組血P隨時間先增大后減小,對照組值逐漸減小,但組內差異不具有顯著性(P>0.05)。快走組血P在第16周較對照組(1.32±0.15 vs 1.26±0.12,P=0.02)差異具統計學意義。

上述結果表明,鍛煉階段,太極拳練習對血清磷濃度沒有顯著影響,快走練習可以有效的增加血清磷濃度,且在停練后對血清磷濃度具有較好的維持效果。

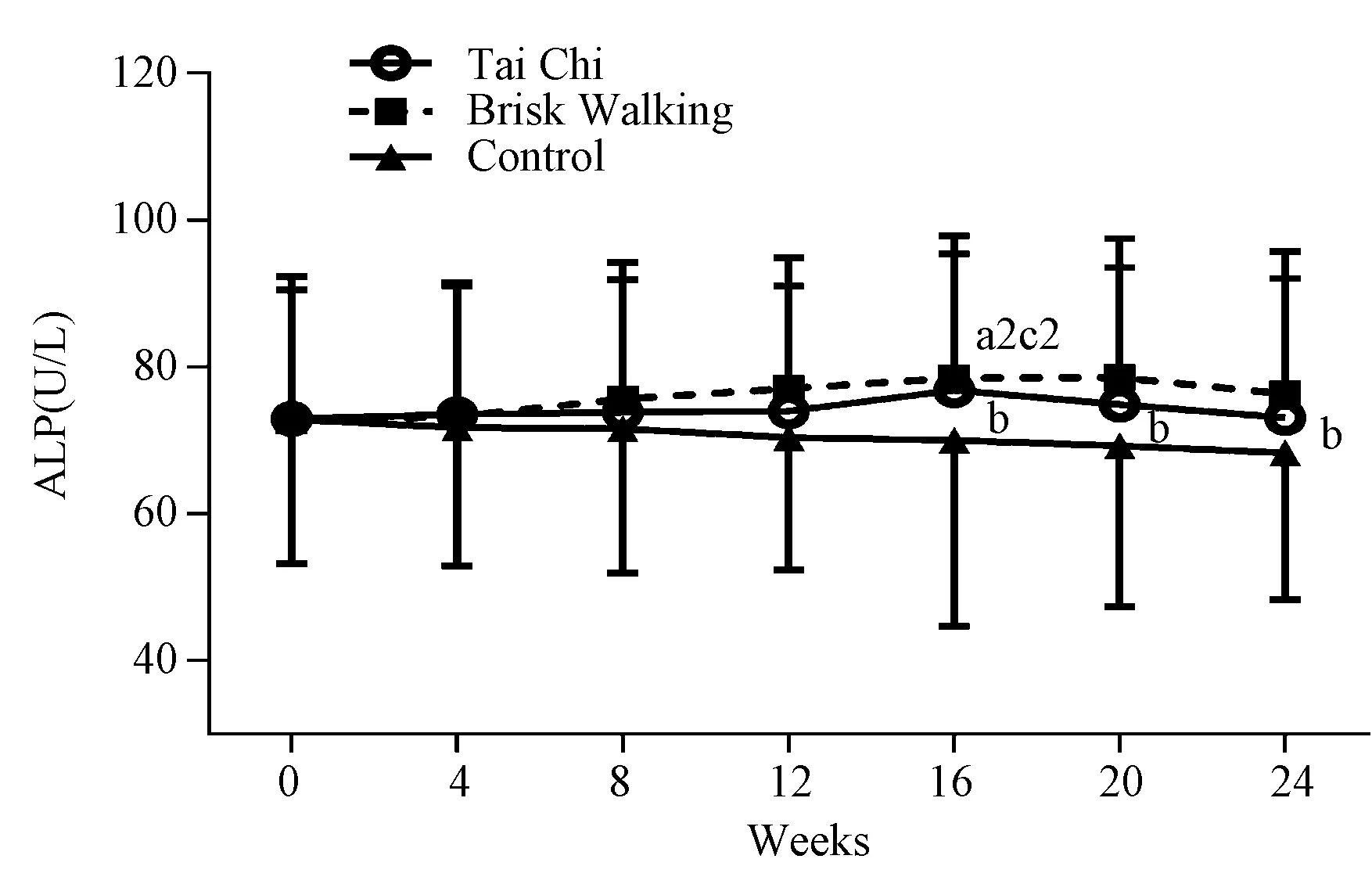

圖6 不同時間3組血清堿性磷酸酶變化對比圖Fig.6 Comparison of ALP among the three groups over time注:a2,P<0.05,快走組內比較;b,P<0.05,與快走組比較;c2,P<0.05,快走組與對照組比較。Note: a2, P<0.05, comparison within the Brisk Walking group; b, P<0.05, compared with the Brisk Walking group; c2, P<0.05, comparison between Brisk Walking group and control group.

2.2.3血清堿性磷酸酶(ALP):由圖6可知,太極組和快走組ALP隨時間先增大后減小,對照組值逐漸減小,但差異不具有統計學意義(P>0.05)。太極組ALP在第16周較快走組(76.87±18.53 vs 78.52±19.31,P=0.03)差異具有統計學意義。快走組ALP在第12周較實驗前(77.03±17.84 vs 72.61±17.90,P=0.02)和對照組(77.03±17.84 vs 70.40±18.03,P=0.03)差異具有統計學意義。

上述結果表明,在鍛煉階段,快走組在第12周血清堿性磷酸酶濃度顯著升高,而太極組血清堿性磷酸酶濃度并沒有顯著性變化,促進效果不顯著;在停練階段,快走組血清堿性磷酸酶的高濃度效果僅僅維持了4周(實驗第16周至第20周)。

3 討論

老年女性絕經后,雌激素下降,骨量丟失速率明顯加快,骨密度減少。當骨密度減少超過一定范圍就容易出現一系列臨床的不良癥狀,如骨折、骨質疏松癥等。科學的體育鍛煉能影響骨代謝,使骨密度增加,延緩骨量的丟失。運動刺激是維持骨形成和骨吸收之間動態平衡的因素之一,當運動負荷增加時,骨的應變增加,結果使骨量增加,骨結構也產生變化。太極拳和快走運動是老年人多采用的運動方式,因其練習方便,強度適宜,深受老年人歡迎。兩種運動方式具有不同的運動特點,太極拳運動中下肢關節運動緩而慢,腳底受力較小,猶如“貓步”;快走運動中下肢關節運動快而急,腳跟觸地受力較大。通過本文研究結果可知,不同的運動特點對骨密度和骨代謝的影響有所差異。

3.1 鍛煉階段太極拳和快走練習對老年女性骨密度和骨代謝影響

本研究結果中,快走組的BQI、BUA、SOS、Ca、P和ALP指標在鍛煉期間組內和組間差異都具有統計學意義,太極組各指標組內和組間差異具有顯著性或者出現改善的趨勢,說明兩種運動對改善骨密度和骨代謝起到一定改善作用。該研究結果也驗證了前人的研究結論,運動可以提高骨密度和改善骨代謝[4,17]。Ay等研究發現24周的快走練習(1周3次,每次40 min)可以顯著提高女性跟骨骨密度的T值評分,提高幅度為63%[18]。本研究中太極拳和快走鍛煉改善效果出現的時間短于上述研究,這可能和練習頻率有關。兩種運動改善骨質的原因可能是:(1)研究表明運動有助于改善骨的微循環,增加骨皮質血流量,使血鈣向骨內輸送和破骨細胞向骨細胞轉變增加,促進骨形成[19],本研究結果可知血鈣含量隨著運動時間的增加逐漸降低,堿性磷酸酶隨時間逐漸增大,與該研究結果一致。(2)絕經后女性由于雌激素水平的迅速下降,破骨細胞的活性增強,使得骨轉換加速,骨吸收大于骨形成,導致骨量和骨密度下降[20],而運動可以促進某些與骨代謝有關的激素或者激素樣物質(鈣調節激素、生長激素和性激素)的分泌,進而改善骨代謝,促進骨的重建,使骨質得以維持或者增加[21]。(3)研究證明骨密度與骨骼受到的負荷在一定程度上有正相關關系,肌力較強的部位骨密度較高,運動可以增大肌肉體積,增大肌肉力量[22,23]。以上3點可能是太極拳和快走運動提高骨密度和改善骨代謝的原因。

本研究結果顯示,鍛煉階段快走運動相比于太極拳運動對骨密度和骨代謝的影響效果更明顯(快走vs太極拳:12周vs16周)。這一現象可能與鍛煉過程中骨受到的負荷有關。如前文中所述,骨密度與骨骼受到的負荷有正相關關系,最大受力對提高骨密度有很大作用[22,23]。Mao的研究結果顯示,太極拳腳步動作方向多變,動作較慢和較輕,類似“貓步”,太極拳練習過程中,腳底受到的地面反作用力小于正常走數值[24]。研究證明快走運動隨著步速的增大,腳底受到地面反作用力逐漸增大[25]。以上可知太極拳運動腳底受力可能要小于快走運動,可能導致快走運動對骨密度的影響效果更顯著。此外,由于本研究是對跟骨骨密度進行測試,太極拳動作中“蹬腳”、“腳尖虛步點地”等動作腳后跟不接觸地面,可能減小了腳后跟在整個動作周期中受地面反作用力的時間比例[26],影響跟骨骨密度,快走運動中腳后跟接觸地面的頻率為60~70次/分鐘,遠遠高于太極拳[25]。由于以上幾點原因可能導致快走運動過程中,腳底受力較大,受力時間較長,對骨密度的影響快于太極拳練習。

3.2 停練階段太極拳和快走練習對老年女性骨密度和骨代謝影響

本研究結果顯示,在停止練習的8周內,太極組和快走組的BQI、BUA、SOS、Ca、P和ALP指標相比于第16周的值組內差異均無統計學意義,相比于對照組組間差異均有統計學意義,但各指標有隨時間衰減的趨勢,結果說明兩組骨密度和骨代謝的提高得到了一定程度的維持;快走組在停練階段相比于太極組BUA和SOS指標組間差異有顯著性,說明快走組的維持效果要好于太極組。

成骨細胞是骨形成過程中的重要功能細胞,主要功能是分泌骨基質(包括膠原與糖蛋白)及進行合成;而破骨細胞是骨吸收過程中的重要功能細胞,激活或抑制某些細胞的活性,調控骨吸收。人進入成年之后,骨吸收和骨形成過程達到一個動態平衡[27]。16周的運動可能打破了骨吸收和骨形成的原有平衡,使骨形成大于骨吸收,致使骨量和骨密度增加。停練階段只進行8周的實驗,一個新平衡的建立和消退需要一定時間來完成,8周的停練時間可能不足以使運動帶來的骨密度和骨代謝改善效果出現顯著性衰退。

由前文可知,在16周的鍛煉結束時,快走運動對老年人骨密度和骨代謝的改善效果好于太極組,雖然在停練階段骨密度和骨代謝指標出現了一定程度的下降,但從圖1~6可知,下降幅度小于太極組和對照組,因此在8周的維持階段快走組骨密度和骨代謝指標仍然好于太極組,其維持效果好于太極組。

本文雖然對實驗設計和實驗條件進行了一定控制,但仍然有一些不足,下一步研究將繼續增加鍛煉方式的種類,分析多種運動對骨密度和骨代謝的影響;延長停練的時間,探究鍛煉后停止多長時間骨密度和骨代謝的改善效果開始出現顯著衰退。

4 結論

本研究表明,太極拳和快走練習均可以改善老年人的骨密度和骨代謝,但快走練習改善效果更快(太極拳vs快走,16周vs12周);8周的停練階段,兩種練習方式對骨密度和骨代謝均有一定的維持作用,但快走的維持效果更好。因此,相比于太極拳運動,老年人可以將快走運動作為首選提高骨密度和改善骨代謝的練習方式以預防骨質疏松癥的發生。